Informazione promozionale

In galleria quattro artisti a confronto: Riccardo Bedini, Dario Frascone, Domenico Giaquinto e Fabrizio Passera

Dal 9 al 22 maggio si terrà alla galleria Malinpensa by La Telaccia una mostra di artisti tutta al maschile, con la partecipazione di Riccardo Bedini, Dario Frascone, Domenico Giaquinto e Fabrizio Passera.

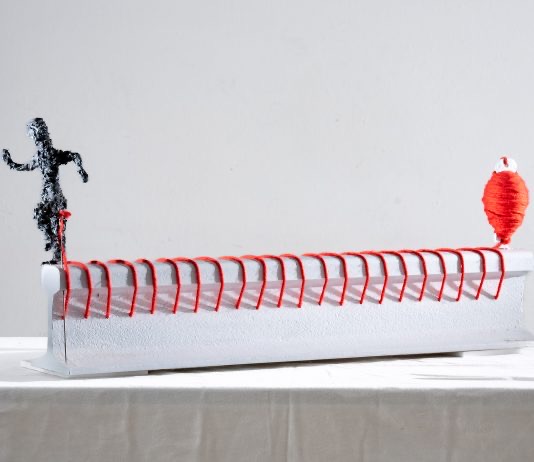

L’artista Riccardo Bedini si avvale di materiali riciclati per realizzare le sue opere scultoree, rivelando una sensibilità creativa ricca di inesauribile virtù espressiva che è capace di comunicare al fruitore esprimendo concetti profondi le complesse condizioni del vivere e degli stati d’animo.

Le sue sculture sono frutto di meditazione e dal forte significato umano, sociale e ambientale. Nascono non solo dallo studio e da una costruzione attenta, ma anche dalle emozioni e dal sentimento di un artista, puro e sincero, che indaga la realtà e interpreta la materia con una forte interiorità. Affidarsi al recupero dei materiali quali ferro, plastica, legno, vetro e lana per l’artista Riccardo Bedini rappresenta un atto di vera importanza contenutistica, tanto da stabilire nel suo percorso risultati assolutamente originali che testimoniano un’autenticità espressiva. Diversi elementi fra loro rappresentati si intrecciano in un gioco armonioso dove la materia, sempre più mutevole nel soggetto, vive ben strutturata in un rigoroso equilibrio delle forme e in una efficace simmetria dei volumi, capace di rendere l’opera palpitante di energia. Il connubio coinvolgente della sostanza materica con gli acrilici e la resina dà vita a una evidente intensità cromatica, esaltando la scultura di effetti unici e suggestivi che entrano in perfetta armonia nell’opera, caratterizzandola sapientemente. La costante indagine per i materiali, a cui l’artista ridà nuova vita, è di fondamentale importanza per il suo iter, tanto da raggiungere livelli di reale contemporaneità all’insegna di un linguaggio inventivo e compositivo che richiama l’attenzione dello spettatore. Le sue opere sono modellate con sintesi formale e intensità espressiva e sono intrise di analisi, di potenza concettuale e di un forte messaggio di comunicazione che si carica di lirismo. Trasformare oggetti e materiali comuni per fargli assumere un valore, che va al di là del fascino indiscutibile dal punto di vista estetico, è il significato principale del suo fare arte in senso fortemente spirituale. Riccardo Bedini esprime con un totale impegno di elaborazione e con una continua ricerca, una propria capacità tecnica in cui dimostra di saper coniugare tradizione e innovazione in un divenire di passionalità e di stile che scuote l’animo e la vista dell’osservatore.

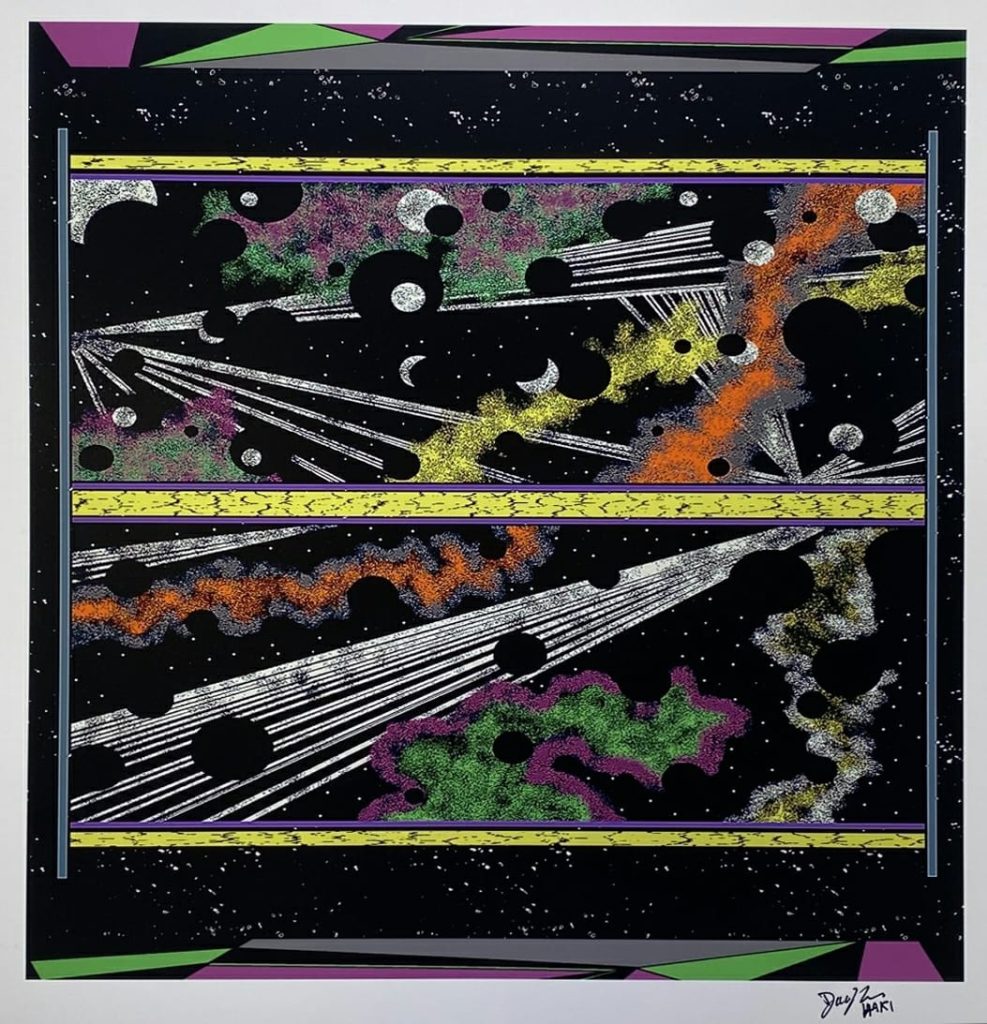

Un artista diverso ma egualmente intenso è Dario Frascone. La ricerca per l’artista Dario Frascone è di fondamentale importanza nel suo iter. Egli fa compiere all’osservatore un viaggio iniziatico fantastico tra realtà e irrealtà in cui immagini animate da ritmi formali, luci e spazi vivono magistralmente attraverso una composizione del tutto originale, pregnante di meditazione. Le sue opere, disegnate a mano e poi successivamente sviluppate in digitale con l’ausilio del computer, sono intrise di messaggi ricorrenti e di costanti aspetti simbolici che rappresentano la società in cui viviamo e il suo stato d’animo. Ogni soggetto vive di una contemporaneità suggestiva realizzata con riflessione e notevole tensione spirituale che rispecchia il senso e il non senso della vita moderna. Ogni dettaglio è descritto con una valida rispondenza estetica che evidenzia anche una scelta del colore piuttosto estrosa e vivace. Unione e sovrapposizione di varie scene di vita e di significati simbolici rivelano una compositiva autonoma e personale carica di un’atmosfera incantata dove tutto, nell’opera, si veste di intensità espressiva. Il colore è vivo e dinamico, la capacità tecnica notevole, le quali, unite ad una chiara simbologia, esprimono un impeto creativo evidente.

Attraverso una particolare vitalità formale e un acceso cromatismo, Dario Frascone ci propone memorie, aspetti di vita reale e sogni che cristallizzano, all’interno dell’opera, una narrativa completa all’insegna di un linguaggio universale ricco di valori e di sincerità espressiva. Nei suoi soggetti si coglie un gioco di luci e di colori, di forme di chiara impronta personale sempre segnata da una ricerca mai interrotta e da una chiarezza di comunicazione. Dario Frascone è portatore di messaggi e contenuti e realizza le sue opere digitali con notevole equilibrio formale e con piacevoli effetti visivi, segno di uno stile inconfondibile e di un percorso dettato da una composizione contraddistinta da equilibrio, che esercita interesse nell’osservatore.

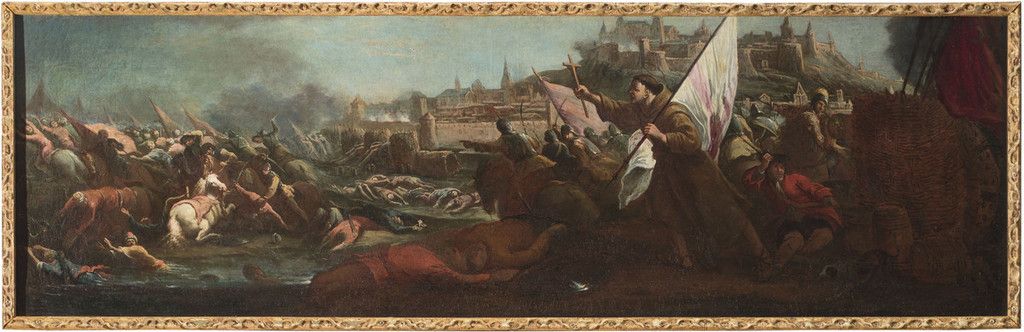

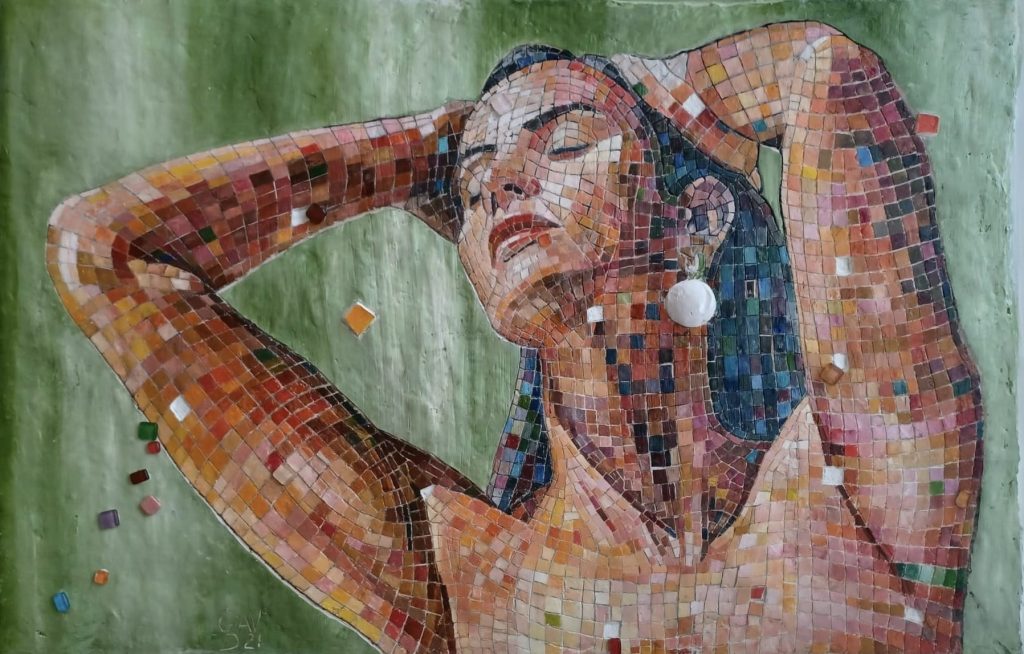

Il terzo artista in mostra è Domenico Giaquinto, per il quale la materia è l’assoluta protagonista che egli conosce profondamente e che evidenzia con una dinamica strutturale e una resa formale di notevole temperamento. La sua tecnica policroma, ottenuta dall’utilizzo di piccole tessere in gesso dalla forma quadrata, rappresenta un processo creativo originale che si serve di una elaborazione rigorosa, supportata da sapienza compositiva e dallo stile unico.

L’intervento della sabbia dei vari frammenti di vetro, che l’artista fissa magistralmente sulla tela e sulla tavola mediante un meticoloso lavoro, si alterna al gioco cromatico di forte espressività. Con mano sicura e un notevole impegno per il dettaglio, Giaquinto mostra, al fine di comporre i suoi soggetti figurativi, una continua ricerca impregnata di significato e di necessità interiore. Si tratta di una dimensione carica di comunicazione che palpita di un’unità creativa e una personalità artistica inimitabile. L’attenzione e il rispetto verso l’esistenza umana, soprattutto femminile, lo vede particolarmente sensibile e gli permette di offrire ai suoi lettori un’arte costantemente intrisa di valori profondi e di messaggi contenutistici di intenso coinvolgimento. La scansione ritmica della materia, gli accordi cromatici e l’atmosfera armonica chiaroscurale si strutturano magistralmente nei suoi altorilievi, tanto da rivelare una continua dialettica compositiva altamente suggestiva, che trasmette al fruitore un’ampia riflessione. L’equilibrio tra gli elementi materici e il fascino del colore crea un percorso di assoluta indipendenza e di libertà interpretativa, da cui scaturisce una ricerca sincera che mantiene costanti il suo linguaggio e il suo stile. Le figure femminili, i volti e le loro capigliatura vibrano di un’intensa poesia e di serenità, regalandoci sensazioni piene di vita e ricchezza emotiva. Quello dell’artista Domenico Giaquinto è un dialogo che privilegia il tema della figura umana e del suo vissuto, cogliendo l’intima essenza della realtà del soggetto, tanto da raggiungere risultati di chiara interpretazione e immediatezza formale, all’insegna di un’arte ricca di sensazioni e emozioni.

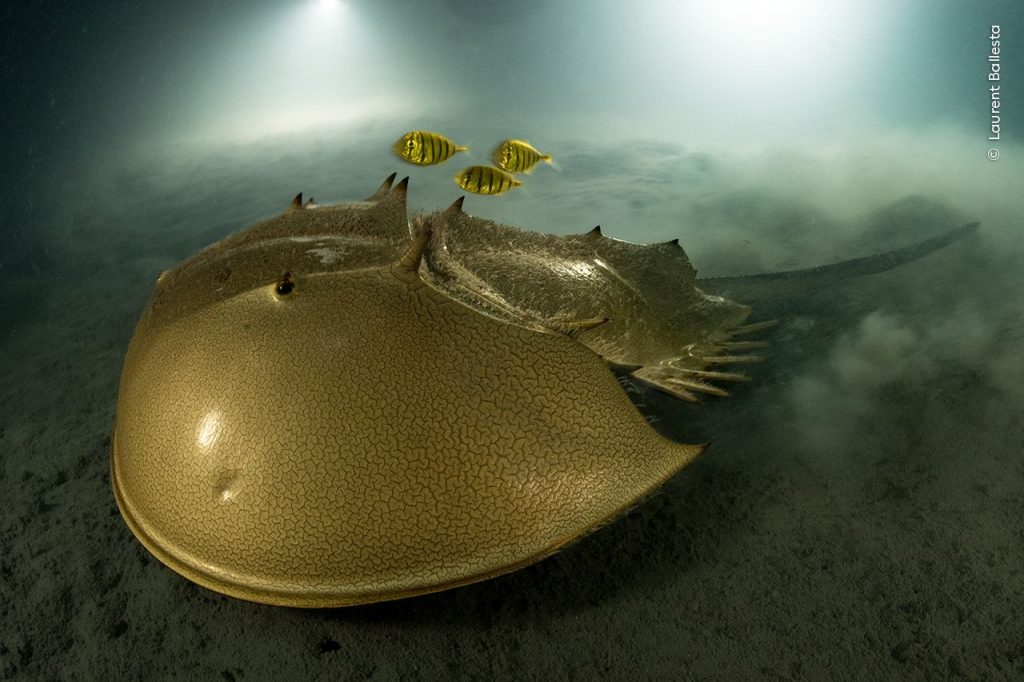

Ultimo, ma non meno importante artista in mostra, è Fabrizio Passera, che riesce a creare nella sua scena fotografica un grande equilibrio compositivo e un potente dinamismo di pieni e di vuoti che vivono in armonia tra loro sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello concettuale, indice di un’evidente padronanza e di un’indagine continua.

In una serie di fotografie, scattate all’interno di una ex fabbrica di elettrodomestici della seconda metà del Novecento, ha rappresentato un ampio impianto di produzione ormai dismesso, e narra di una panoramica sulla nuova identità dove la natura si sta riappropriando dello spazio sottratto dalla cementificazione. L’elemento mutevole ed essenziale della luce, con le sue suggestive variazioni tonali e chiaroscurali, attraversa nel soggetto un autentico processo naturale, a volte spirituale, che si caratterizza dalla temporalità. L’artista Fabrizio Passera mette in campo fughe dritte e profonde accanto alla potenza della prospettiva, che va oltre l’immagine stessa e la cromia desaturata, sfumata e pacata, ma sempre incisiva, che evidenzia uno stile unico, molto personale e ben riconoscibile. Ombre e luci comunicano in una dimensione volumetrica movimentata da una spazialità e da una linearità che oltrepassano i confini dell’obbiettivo, e trasmettono al fruitore una fotografia altamente personale, intrisa di unicità. La sua fotografia, legata alle sezioni verticali e orizzontali, e alla purezza del colore, viene condotta con grande naturalezza e un impianto compositivo che esalta il contenuto del soggetto. Gli scatti fotografici sono realizzati con lunghi tempi di esposizione, e consentono all’artista di muovere l’apparecchio mentre registra l’immagine, producendo nella foto un’atmosfera sospesa tra la realtà e l’astrazione, in cui la compenetrazione tra i soggetti, trova risultati di notevole effetto che rendono ancora più significativa la sua arte. Passera, affascinato dalle architetture e dagli spazi urbani e sugli effetti che questi producono sul paesaggio, sia a livello ambientale, sociale e umano conduce una ricerca attenta di studio e di analisi. La sua è un’espressione di particolare significato e impegno totale che dimostra creatività e sensibilità profonda.

Mara Martellotta

La “Torino dell’arte” non è mai stata troppo generosa e attenta, come invece avrebbe dovuto essere, nei confronti dell’attività pittorica di Antonio Galano, artista pugliese originario di Foggia (1911 – 1970), trasferitosi sotto la Mole alla fine degli anni Quaranta, “con un vivace bagaglio di immagini e colori della sua terra”. A rimediare alle dimenticanze di una città che fra gli anni ’50 e ‘60 smaniava appresso tendenze di avanguardie e post-avanguardie sopraggiunte in forza da Paesi d’oltralpe e d’oltreoceano, è indubbiamente lodevole l’iniziativa del “Collegio San Giuseppe” di via San Francesco da Paola, a Torino (sempre più prestigioso spazio espositivo, oltreché riferimento didattico di alto livello per la Città) che a Galano ha inteso dedicare, fino giovedì 8 febbraio, un’interessante retrospettiva (la prima, dopo oltre cinquant’anni dalla sua scomparsa), promossa dalle figlie Enza e Teresa, con la curatela di Giulia Caffaro. Significativo il titolo della rassegna, “Un pittore sospeso tra Sud e Nord”, che presenta 23 dipinti della “Collezione privata Galano”, articolati nelle tre sezioni “Scorci del Sud”, “Ritratti” e “Scorci del Nord”. In tutti è ben chiaro il valore di un pittore onesto, assolutamente credibile, votato alle regole di un “figurativo” appreso alla “Scuola di Belle Arti” (fondata a Napoli dal maestro – suo compaesano – Nicola Parisi) capace però di piacevolmente scivolare in irrequiete pagine d’impronta post-impressionista in quell’uso rapido e bizzarro del segno indefinito e di colori lasciati volentieri liberi di esprimere piacevoli e poetiche sensazioni legate ai soggetti affrontati. Quando Galano approda a Torino (in “valigia” le assolate visioni delle “piane” e dei “paesaggi” e della “gente” di Puglia, dono artistico a quel Nord che presto imparerà ad amare nelle sue “piazze” e nei suoi “portici” e nei suoi “mercati”, come nelle sue “colline”, nei suoi verdi “scorci boschivi” e nelle sue magiche “montagne”), troverà un, forse inaspettato, incontenibile fermento culturale, un milieu artistico legato alle figure di Felice Casorati, pittore, e di Luigi Carluccio, critico e gallerista a “La Bussola” insieme alla galleria “Notizie”

La “Torino dell’arte” non è mai stata troppo generosa e attenta, come invece avrebbe dovuto essere, nei confronti dell’attività pittorica di Antonio Galano, artista pugliese originario di Foggia (1911 – 1970), trasferitosi sotto la Mole alla fine degli anni Quaranta, “con un vivace bagaglio di immagini e colori della sua terra”. A rimediare alle dimenticanze di una città che fra gli anni ’50 e ‘60 smaniava appresso tendenze di avanguardie e post-avanguardie sopraggiunte in forza da Paesi d’oltralpe e d’oltreoceano, è indubbiamente lodevole l’iniziativa del “Collegio San Giuseppe” di via San Francesco da Paola, a Torino (sempre più prestigioso spazio espositivo, oltreché riferimento didattico di alto livello per la Città) che a Galano ha inteso dedicare, fino giovedì 8 febbraio, un’interessante retrospettiva (la prima, dopo oltre cinquant’anni dalla sua scomparsa), promossa dalle figlie Enza e Teresa, con la curatela di Giulia Caffaro. Significativo il titolo della rassegna, “Un pittore sospeso tra Sud e Nord”, che presenta 23 dipinti della “Collezione privata Galano”, articolati nelle tre sezioni “Scorci del Sud”, “Ritratti” e “Scorci del Nord”. In tutti è ben chiaro il valore di un pittore onesto, assolutamente credibile, votato alle regole di un “figurativo” appreso alla “Scuola di Belle Arti” (fondata a Napoli dal maestro – suo compaesano – Nicola Parisi) capace però di piacevolmente scivolare in irrequiete pagine d’impronta post-impressionista in quell’uso rapido e bizzarro del segno indefinito e di colori lasciati volentieri liberi di esprimere piacevoli e poetiche sensazioni legate ai soggetti affrontati. Quando Galano approda a Torino (in “valigia” le assolate visioni delle “piane” e dei “paesaggi” e della “gente” di Puglia, dono artistico a quel Nord che presto imparerà ad amare nelle sue “piazze” e nei suoi “portici” e nei suoi “mercati”, come nelle sue “colline”, nei suoi verdi “scorci boschivi” e nelle sue magiche “montagne”), troverà un, forse inaspettato, incontenibile fermento culturale, un milieu artistico legato alle figure di Felice Casorati, pittore, e di Luigi Carluccio, critico e gallerista a “La Bussola” insieme alla galleria “Notizie” di Luciano Pistoi, cui si deve la riscoperta del “Secondo Futurismo torinese” e dell’ “Informale” europeo e americano fino allo sbarco sotto la Mole – pigmalioni il gallerista Sperone e il critico Celant – del Gruppo dell’ “Arte Povera” celebrata dai vari Pistoletto, Merz, Gilardi, Paolini, Penone e altri. Tutto questo urlato “vociare” lo destabilizza non poco. Cerca di carpirne le “filosofie” e le “motivazioni”, ma con onestà non se la sente di svicolare dai suoi “principi” e capisce con tristezza che, “per i pittori ‘tradizionalisti’ come lui, è rimasto poco spazio nel ‘magma artistico’ della grande ripresa italiana”. Si prende, quindi, una piccola “pausa di riflessione”, ritirandosi a vita privata , “per poi tornare – sottolinea Giulia Caffaro – sulla scena artistica piemontese qualche anno più tardi, con una tecnica pittorica più raffinata, post-impressionista, lirica e narrativa. Nel suo studio paesaggi naturali e abitati hanno il pregio di una realtà viva, piacevole, senza enfasi né retorica. Si tratta di brevi e semplici racconti suggeriti dalla natura e dagli angoli dei centri urbani, macchie colme di colore e di calore,

di Luciano Pistoi, cui si deve la riscoperta del “Secondo Futurismo torinese” e dell’ “Informale” europeo e americano fino allo sbarco sotto la Mole – pigmalioni il gallerista Sperone e il critico Celant – del Gruppo dell’ “Arte Povera” celebrata dai vari Pistoletto, Merz, Gilardi, Paolini, Penone e altri. Tutto questo urlato “vociare” lo destabilizza non poco. Cerca di carpirne le “filosofie” e le “motivazioni”, ma con onestà non se la sente di svicolare dai suoi “principi” e capisce con tristezza che, “per i pittori ‘tradizionalisti’ come lui, è rimasto poco spazio nel ‘magma artistico’ della grande ripresa italiana”. Si prende, quindi, una piccola “pausa di riflessione”, ritirandosi a vita privata , “per poi tornare – sottolinea Giulia Caffaro – sulla scena artistica piemontese qualche anno più tardi, con una tecnica pittorica più raffinata, post-impressionista, lirica e narrativa. Nel suo studio paesaggi naturali e abitati hanno il pregio di una realtà viva, piacevole, senza enfasi né retorica. Si tratta di brevi e semplici racconti suggeriti dalla natura e dagli angoli dei centri urbani, macchie colme di colore e di calore,  miscelate senza contorni netti”. Assolutamente piacevole quell’“Ombra e luci di Porta Palazzo”, olio su tela del ’68, dove il soggetto appare frammentato in mille rivoli di colore, fra antiche mura, palazzi, piccole quotidiane realtà osservate dall’alto dal cinquecentesco cupolone della “Chiesa di Santa Croce” posta a ridosso della “Galleria Umberto I”; colori che ancora mantengono il calore del Sud (“Dopo la messa”, 1959), pur appropriandosi di più umbratili tonalità proprie della terra d’adozione, come in “Melodia del bosco” (1967) o nel fontanesiano “Al calar del sole” del 1965. E poi i “Ritratti”, figure “che paiono scolpite nel tempo e nella fatica” o che esplodono nell’eccentricità del “Giovanotto” (1960), fino a sbizzarrirsi in un frenetico gioco espressionista nello “Sciuscià” (sempre del ’60). Al termine del percorso espositivo, a salutarci è un ritratto a lui dedicato nel ’61 da Salvatore Scognamiglio, fra gli amici del “Gruppo Nazionale degli Artisti Autonomi” (“G.N.A.A.”), costituito a Foggia e dal ’68 diventato realtà torinese: memoria di un uomo e di un pittore che ha fatto dell’onestà morale e artistica, “in un’epoca – per dirla con un signor critico, quale fu Vittorio Bottino – piena di bari e di traditori dell’arte”, il suo primo obiettivo di vita.

miscelate senza contorni netti”. Assolutamente piacevole quell’“Ombra e luci di Porta Palazzo”, olio su tela del ’68, dove il soggetto appare frammentato in mille rivoli di colore, fra antiche mura, palazzi, piccole quotidiane realtà osservate dall’alto dal cinquecentesco cupolone della “Chiesa di Santa Croce” posta a ridosso della “Galleria Umberto I”; colori che ancora mantengono il calore del Sud (“Dopo la messa”, 1959), pur appropriandosi di più umbratili tonalità proprie della terra d’adozione, come in “Melodia del bosco” (1967) o nel fontanesiano “Al calar del sole” del 1965. E poi i “Ritratti”, figure “che paiono scolpite nel tempo e nella fatica” o che esplodono nell’eccentricità del “Giovanotto” (1960), fino a sbizzarrirsi in un frenetico gioco espressionista nello “Sciuscià” (sempre del ’60). Al termine del percorso espositivo, a salutarci è un ritratto a lui dedicato nel ’61 da Salvatore Scognamiglio, fra gli amici del “Gruppo Nazionale degli Artisti Autonomi” (“G.N.A.A.”), costituito a Foggia e dal ’68 diventato realtà torinese: memoria di un uomo e di un pittore che ha fatto dell’onestà morale e artistica, “in un’epoca – per dirla con un signor critico, quale fu Vittorio Bottino – piena di bari e di traditori dell’arte”, il suo primo obiettivo di vita.

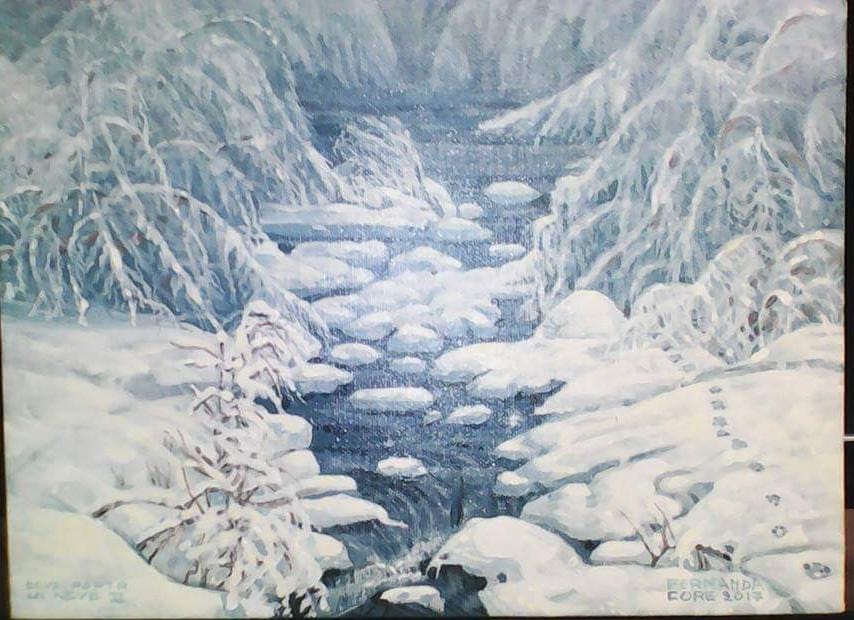

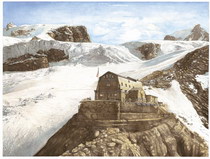

Come afferma la critica Giuliana Bussola nella sua bella presentazione, “….è chiaro il fascino subìto da Caspar David Friedrich, con cui la pittrice sente affinità elettiva, riguardo lo stupore che deriva dalla contemplazione del creato. Ma il suo cammino personale procede diversamente, poiché non unisce, come il grande pittore romantico, l’attrazione allo sgomento, al terrore derivato dalla inaccessibilità della natura aldilà della comprensione umana. La contemplazione della pittrice infatti si risolve nella scoperta di una ottimistica comunione tra uomo e creato.

Come afferma la critica Giuliana Bussola nella sua bella presentazione, “….è chiaro il fascino subìto da Caspar David Friedrich, con cui la pittrice sente affinità elettiva, riguardo lo stupore che deriva dalla contemplazione del creato. Ma il suo cammino personale procede diversamente, poiché non unisce, come il grande pittore romantico, l’attrazione allo sgomento, al terrore derivato dalla inaccessibilità della natura aldilà della comprensione umana. La contemplazione della pittrice infatti si risolve nella scoperta di una ottimistica comunione tra uomo e creato.