E un ricco calendario di appuntamenti

Nella settimana più calda dell’anno, i Musei Reali sono pronti ad accogliere i visitatori con una fitta agenda di appuntamenti. Sabato 15 agosto vi aspettano dalle 9 alle 19 con ingresso straordinario a 5 Euro: un’occasione perfetta per incontrarsi nei raffinati e ampi spazi di Palazzo Reale, ammirare le ricche collezioni dell’Armeria e della Galleria Sabauda, fare un tuffo nel passato di Torino al Museo di Antichità e godersi un po’ di refrigerio nel Boschetto e nel Giardino Ducale. Per i giovani tra i 18 e i 25 anni è attiva la consueta tariffa speciale a 2 Euro. Lunedì 17 agosto Palazzo Reale con l’Armeria e la Cappella della Sindone sono aperti straordinariamente dalle 10 alle 19 con biglietto speciale da 10 Euro. Restano invariate gratuità e tessere convenzionate in vigore.

Speciale Ferragosto Reale

In occasione delle feriae Augusti, istituite nel 18 a.C., sabato 15 agosto alle ore 16.30 si terrà la visita speciale Ferragosto con Augusto. Percorrendo l’atrio della Galleria Sabauda, in cui sono state recentemente allestite alcune statue romane, adulti e bambini sono invitati a scoprire la figura dell’imperatore e a osservare due antiche sculture sbiancate dal tempo, per poi provare a colorarle su carta secondo le indicazioni dell’archeologo o della propria fantasia. L’attività per famiglie è compresa nel costo del biglietto, per informazioni e prenotazioni info.torino@coopculture.it.

Sabato 15 e domenica 16 agosto, alle ore 12 e 15, l’itinerario Bentornato a Palazzo! è visitabile con gli storici dell’arte e le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere anche il restauro “a vista” dell’altare della Cappella. Il percorso, della durata di un’ora, è fruibile in gruppi composti al massimo da 8 persone, al costo di 7 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali.

Sabato 15 e domenica 16 agosto, alle ore 12, Ritratti di Corte è il nuovo percorso guidato dedicato alla conoscenza di chi ha abitato gli appartamenti privati del secondo piano di Palazzo Reale, i principi ereditari della dinastia sabauda.

Sabato 15 agosto alle ore 18, le visite guidate continuano nelle Cucine Reali con Letture in cucina, per comprendere la vita di corte attraverso i menù, dai pasti quotidiani ai ricevimenti.

Entrambi i percorsi sono visitabili in gruppi composti al massimo da 8 persone, al costo di 7 Euro per la singola visita.

Per una visita individuale, è possibile scaricare MRT, l’App ufficiale dei Musei Reali comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti, oppure acquistare al Museum Shop la nuova guida a stampa I Musei Reali di Torino, realizzata in collaborazione con CoopCulture e pubblicata da Allemandi Editore in italiano, inglese e francese.

Cinema Reale

Venerdì 14 agosto alle ore 18 le guide e gli storici dell’arte di CoopCulture, offrono al pubblico una visita speciale dedicata al mondo del cinema per svelare come gli ambienti di Palazzo Reale abbiano ispirato famose produzioni. È possibile prenotare la visita chiamando il numero 011.19560449 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il costo della visita è di 7 euro, oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali.

Dal virtuale al Reale

Se l’esperienza di visita virtuale è fruibile attraverso la piattaforma èreale (ereale.beniculturali.it), ogni mercoledì e venerdì alle ore 17 gli approfondimenti tematici tornano in museo con il programma Dal virtuale al Reale. Curatori e tecnici dei Musei Reali conducono i visitatori alla scoperta di opere e luoghi meno noti, rivelando inedite curiosità. Mercoledì 19 agosto la curatrice archeologa Gabriella Pantò presenterà L’immaginario e la memoria. I Longobardi e il culto degli antenati. Le collezioni di Palazzo Reale. La visita costa 7 euro, oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali.

Attività ai Giardini Reali

Nel weekend continua l’esperienza Welcome green, osservazione guidata alla scoperta delle specie floreali e vegetali che impreziosiscono i Giardini Reali, in programma domenica 16 agosto alle ore 16, al costo di 7 euro. È possibile acquistare il biglietto online sul sito dei Musei Reali www.museireali.beniculturali.it, prenotarsi con un’e-mail all’indirizzo info.torino@coopculture.it o chiamando il numero 011 19560449 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure rivolgersi direttamente in biglietteria il giorno dell’evento o nei giorni precedenti.

Le attività del Caffè Reale

All’interno della suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale, è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una cornice unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Venerdì 14 agosto, i sapori della tradizione piemontese tornano protagonisti grazie alla lezione di cucina sotto il porticato. I partecipanti potranno imparare a preparare le pesche ripiene, uno dei piatti tipici della cultura gastronomica regionale. L’incontro si terrà dalle 17 alle 19 per un minimo di 12 persone. Il costo è di 20 euro per gli adulti. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ilcatering.net

Per i visitatori che si recheranno ai Musei Reali in bicicletta, ogni venerdì, sabato e domenica il Caffè Reale Torino propone l’iniziativa A Palazzo in Bicicletta e offre un dolce assaggio di pasticceria tipica regionale – un bacio di dama, un novarese, un torcetto o una pasta di meliga – a chi si presenti con un casco, una maglietta da corsa o un accessorio legato al mezzo a due ruote ecosostenibile per eccellenza.

Cinema a Palazzo e serate al Caffè Reale Torino

Prosegue anche ad agosto la nona edizione della rassegna d’autore Cinema a Palazzo, ospitata nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale e organizzata da Distretto Cinema. Il programma è pubblicato sul sito dei Musei Reali e di Distretto Cinema (distrettocinema.it). Conservando il biglietto intero degli spettacoli, si potrà accedere ai Musei Reali con ingresso ridotto e, presentando il biglietto intero dei Musei Reali, per assistere alle proiezioni sarà applicata la riduzione a 4 euro. I biglietti possono essere acquistati anche online sul sito www.mailticket.it. Informazioni: 324 8868183 e info@distrettocinema.com.

TOward2030. What are you doing?

Fino al 17 gennaio il pubblico potrà visitare l’esposizione dedicata al progetto TOward2030. What are you doing? Ideato da Lavazza e dalla Città di Torino per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto ha previsto la realizzazione di 18 opere murali ispirate ai Sustainable Development Goals elaborati dall’ONU, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile più il Goal Zero, pensato da Lavazza per divulgare gli obiettivi stessi. La mostra, curata da Roberto Mastroianni e da Filippo Masino, presenta nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda fotografie e filmati degli artisti al lavoro mentre, nel Boschetto dei Giardini Reali, sono riproposti gli scatti delle 18 opere d’arte urbana presenti a Torino oltre ai lavori di alcuni artisti dei collettivi Il Cerchio e le Gocce, Monkeys Evolution e Truly Design, realizzati durante il live painting inaugurale con il coordinamento di MurArte Torino. Il documentario Street art for the sustainable development, dedicato alla realizzazione del progetto, ha vinto il Premio Massimo Troisi al Festival di Salina. Una selezione di immagini tratte dal documentario è visibile in mostra.

Le iniziative TOward2030. What are you doing e Cinema a Palazzo sono incluse nel programma “Torino a Cielo Aperto” (www.torinoestate.it/torinoacieloaperto).

(foto Andrea Guermani)

***

MUSEI REALI TORINO

museireali.beniculturali.it

Orari

Dal martedì alla domenica: 9 – 19

Orario biglietteria: 9 – 18

Ultimo ingresso ore 18

La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì in orario 9-13 e 14-18 (solo consultazione con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it).

Biglietti

Dal martedì alla domenica

Intero: Euro 15

Ridotto: Euro 13 per partecipanti a visite guidate e per soci FAI

Ridotto: Euro 2 (ragazzi dai 18 ai 25 anni)

Gratuito per i minori 18 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card. L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Visite ed appuntamenti speciali

Gli appuntamenti sono inseriti nel fine settimana e secondo un calendario consultabile sul sito

Nel rispetto delle norme vigenti, negli spazi interni i gruppi saranno formati da un numero massimo di 8 partecipanti.

La biglietteria presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1, è aperta dalle 9 alle 18

Informazioni e prenotazioni al numero 011 19560449 o via e-mail all’indirizzo info.torino@coopculture.it

Web: Coopculture.it

Magnifica. Di straordinaria armonia e lirica sensualità la “Ragazza sulla sedia” realizzata nel 1983 da Giacomo Manzù (Bergamo, 1908 – Roma, 1991) – fra gli artisti più grandi del secolo scorso e che soprattutto ha fatto del suo mestiere un mezzo grandioso di denuncia storica e civile delle brutture del mondo – da sola potrebbe bastare a raccontare l’essenziale universalità di quella coraggiosa e resiliente “figurazione”, capace di esprimere le tensioni e i capricci sperimentali di molte cosiddette avanguardie artistiche del Novecento, senza mai accantonare la preziosa lezione dei grandi Maestri del passato.

Magnifica. Di straordinaria armonia e lirica sensualità la “Ragazza sulla sedia” realizzata nel 1983 da Giacomo Manzù (Bergamo, 1908 – Roma, 1991) – fra gli artisti più grandi del secolo scorso e che soprattutto ha fatto del suo mestiere un mezzo grandioso di denuncia storica e civile delle brutture del mondo – da sola potrebbe bastare a raccontare l’essenziale universalità di quella coraggiosa e resiliente “figurazione”, capace di esprimere le tensioni e i capricci sperimentali di molte cosiddette avanguardie artistiche del Novecento, senza mai accantonare la preziosa lezione dei grandi Maestri del passato.  complice di uno stilizzato e sintetico “primitivismo” formale tradotto in volumi di rigorosa intensità plastica, nelle sculture, allestite al “Gamba”, di Arturo Martini (Treviso, 1889 – Milano, 1947) così come nelle “immagini ideali” (definizione di Carlo Carrà) perfettamente esaltate nella rinascimentale bellezza di quello stupendo “Narciso” bronzeo, realizzato dal siciliano Francesco Messina (Linguaglossa, 1900– Milano, 1995) nel ’56. Manzù, Martini, Messina: tre voci esemplari e storiche dell’arte del secolo scorso, cui fece costante riferimento, pur se allievo all’Accademia bolognese di Belle Arti di Giorgio Morandi, anche Luciano Minguzzi (Bologna, 1911 – Milano, 2004), accostato in mostra alle “pagine” più sperimentali del napoletano, ma milanese d’adozione, Giuseppe Maraniello, elemento di spicco negli anni ’80 e sotto l’egida di Renato Barilli, della corrente dei “nuovi nuovi” e dell’ottantanovenne toscano da Barberino del Mugello Giuliano Vangi autore di opere di intenso e minuzioso realismo “capace di dialogare con la scultura di tutti i tempi: da quella assiro-babilonese, all’egizia, fino alla scultura del primo Rinascimento”. Donatello, il suo artista di riferimento. Originali e di suggestivo valore simbolico anche le proposte di “frammentata umanità” del romano Paolo Delle Monache (classe ’69), cui si accompagnano sei sculture di Aron Demetz (Vipiteno, 1972), uno dei più rappresentativi artisti di una giovane generazione che in Val Gardena reintepreta oggi la tradizione della scultura in legno accoppiandola, nel caso di Demetz, al metallo, anteponendo l’intervento umano sulla forma all’azione del tempo con i suoi processi naturali di trasformazione della materia. A completare l’iter

complice di uno stilizzato e sintetico “primitivismo” formale tradotto in volumi di rigorosa intensità plastica, nelle sculture, allestite al “Gamba”, di Arturo Martini (Treviso, 1889 – Milano, 1947) così come nelle “immagini ideali” (definizione di Carlo Carrà) perfettamente esaltate nella rinascimentale bellezza di quello stupendo “Narciso” bronzeo, realizzato dal siciliano Francesco Messina (Linguaglossa, 1900– Milano, 1995) nel ’56. Manzù, Martini, Messina: tre voci esemplari e storiche dell’arte del secolo scorso, cui fece costante riferimento, pur se allievo all’Accademia bolognese di Belle Arti di Giorgio Morandi, anche Luciano Minguzzi (Bologna, 1911 – Milano, 2004), accostato in mostra alle “pagine” più sperimentali del napoletano, ma milanese d’adozione, Giuseppe Maraniello, elemento di spicco negli anni ’80 e sotto l’egida di Renato Barilli, della corrente dei “nuovi nuovi” e dell’ottantanovenne toscano da Barberino del Mugello Giuliano Vangi autore di opere di intenso e minuzioso realismo “capace di dialogare con la scultura di tutti i tempi: da quella assiro-babilonese, all’egizia, fino alla scultura del primo Rinascimento”. Donatello, il suo artista di riferimento. Originali e di suggestivo valore simbolico anche le proposte di “frammentata umanità” del romano Paolo Delle Monache (classe ’69), cui si accompagnano sei sculture di Aron Demetz (Vipiteno, 1972), uno dei più rappresentativi artisti di una giovane generazione che in Val Gardena reintepreta oggi la tradizione della scultura in legno accoppiandola, nel caso di Demetz, al metallo, anteponendo l’intervento umano sulla forma all’azione del tempo con i suoi processi naturali di trasformazione della materia. A completare l’iter  espositivo sono infine gli scatti in bianco e nero della fotografa torinese Carola Allemandi (relizzati espressamente per l’occasione) e 12 grafiche di Mimmo Paladino (fra i principali esponenti della Transavanguardia italiana, teorizzata negli anni Ottanta da Achille Bonito Oliva), appartenenti al ciclo creato nel 2005 dal talentuoso artista di Paduli e dedicato alla fantasiosa interpretazione della favola senza tempo di Pinocchio: “metafora di una materia che attraverso lo scalpello diviene persona viva, allegoria dell’arte stessa della scultura”.

espositivo sono infine gli scatti in bianco e nero della fotografa torinese Carola Allemandi (relizzati espressamente per l’occasione) e 12 grafiche di Mimmo Paladino (fra i principali esponenti della Transavanguardia italiana, teorizzata negli anni Ottanta da Achille Bonito Oliva), appartenenti al ciclo creato nel 2005 dal talentuoso artista di Paduli e dedicato alla fantasiosa interpretazione della favola senza tempo di Pinocchio: “metafora di una materia che attraverso lo scalpello diviene persona viva, allegoria dell’arte stessa della scultura”.

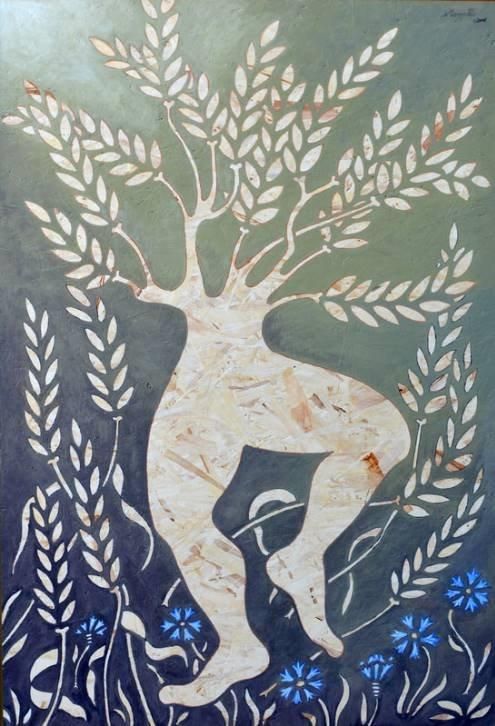

Si è scritto che la mostra Sussurri nel bosco, a cura di Luigi Castagna e Giuliana Curino, con cui Serena Zanardo presenta le sue opere fino al 25 ottobre (ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 20) presso lo spazio di “Arte per Voi” ad Avigliana, è “da visitare in punta di piedi”: e credo sia vero.

Si è scritto che la mostra Sussurri nel bosco, a cura di Luigi Castagna e Giuliana Curino, con cui Serena Zanardo presenta le sue opere fino al 25 ottobre (ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 20) presso lo spazio di “Arte per Voi” ad Avigliana, è “da visitare in punta di piedi”: e credo sia vero.

Tutti diffidano di questo uomo che sembra destinato a fallire sempre, tutti tranne una persona, il fratello minore Theo che lo spinge a proseguire nella sua missione artistica, convincendolo ad adattarsi a tornare nella canonica di Nuenen presso i genitori dove potrà dipingere senza pensieri.

Tutti diffidano di questo uomo che sembra destinato a fallire sempre, tutti tranne una persona, il fratello minore Theo che lo spinge a proseguire nella sua missione artistica, convincendolo ad adattarsi a tornare nella canonica di Nuenen presso i genitori dove potrà dipingere senza pensieri. E’ la vita nella sua drammatica povertà, nella sua bruttezza e nella sua deformità a posare nei dipinti di Van Gogh, l’uomo si trasforma in oggetto e diventa simile a quelle patate che ha coltivato e raccolto.Nel 1886 e, dopo una breve parentesi a Anversa, Van Gogh si trasferisce nell’appartamento del fratello Theo in rue Lepic, 54 a Parigi. La passione per le stampe giapponesi, i contatti e gli scambi culturali con Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse Lautrec da soli non sono sufficienti a giustificare il repentino cambiamento della sua pittura. L’evoluzione è immediata, lo stile si modifica, i colori si schiariscono e tramontano i toni scuri. E’ come se Van Gogh, in pochi mesi, avesse assorbito, letteralmente, la lezione di tutti i movimenti pittorici che dominano la scena parigina e li avesse rielaborati a modo suo, stravolti e, al tempo stesso, migliorati, andando oltre.

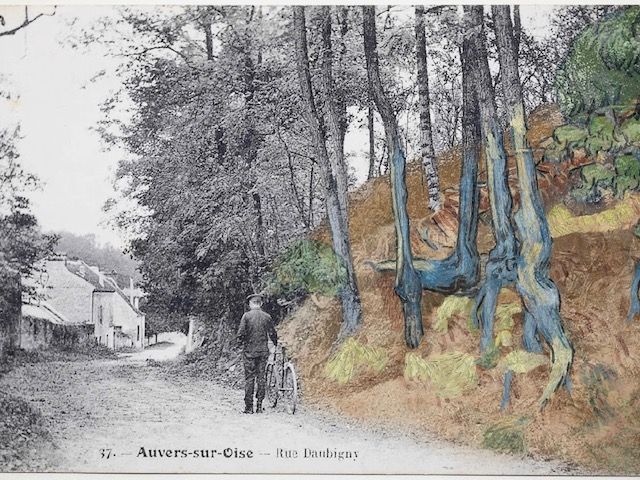

E’ la vita nella sua drammatica povertà, nella sua bruttezza e nella sua deformità a posare nei dipinti di Van Gogh, l’uomo si trasforma in oggetto e diventa simile a quelle patate che ha coltivato e raccolto.Nel 1886 e, dopo una breve parentesi a Anversa, Van Gogh si trasferisce nell’appartamento del fratello Theo in rue Lepic, 54 a Parigi. La passione per le stampe giapponesi, i contatti e gli scambi culturali con Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse Lautrec da soli non sono sufficienti a giustificare il repentino cambiamento della sua pittura. L’evoluzione è immediata, lo stile si modifica, i colori si schiariscono e tramontano i toni scuri. E’ come se Van Gogh, in pochi mesi, avesse assorbito, letteralmente, la lezione di tutti i movimenti pittorici che dominano la scena parigina e li avesse rielaborati a modo suo, stravolti e, al tempo stesso, migliorati, andando oltre. della sua vita, l’antidoto al desiderio di morte. Un anno prima aveva scritto al fratello Theo: “Se non avessi la tua amicizia sarei rispedito senza rimorsi al suicidio e per quanto io sia codardo, finirei per andarci”. A Auvers sur Oise, tuttavia, non c’è serenità, i cieli si scuriscono di nuovo, il blu squillante della Provenza diventa un blu cupo, nero che schiaccia tutto e che tutto domina. Scrive ancora Vincent: “Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello mi casca quasi di mano e, sapendo perfettamente ciò che volevo, ho dipinto tre grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l’estrema solitudine”.

della sua vita, l’antidoto al desiderio di morte. Un anno prima aveva scritto al fratello Theo: “Se non avessi la tua amicizia sarei rispedito senza rimorsi al suicidio e per quanto io sia codardo, finirei per andarci”. A Auvers sur Oise, tuttavia, non c’è serenità, i cieli si scuriscono di nuovo, il blu squillante della Provenza diventa un blu cupo, nero che schiaccia tutto e che tutto domina. Scrive ancora Vincent: “Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello mi casca quasi di mano e, sapendo perfettamente ciò che volevo, ho dipinto tre grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l’estrema solitudine”.

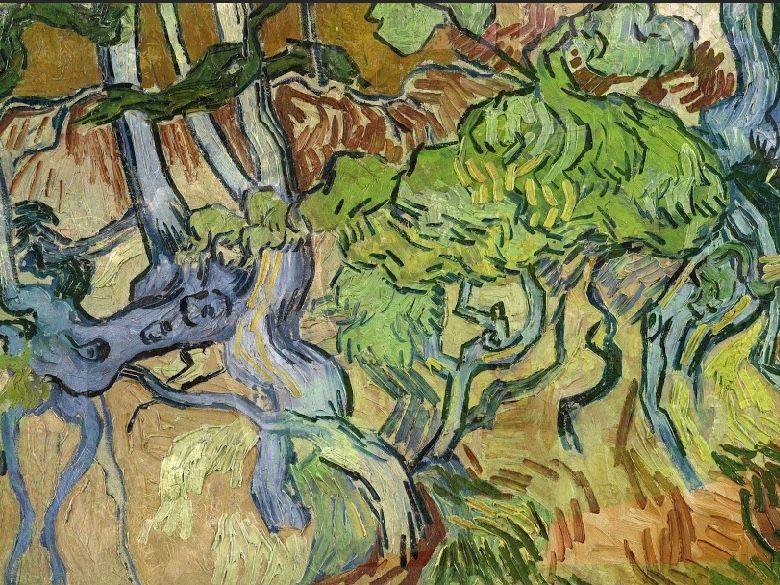

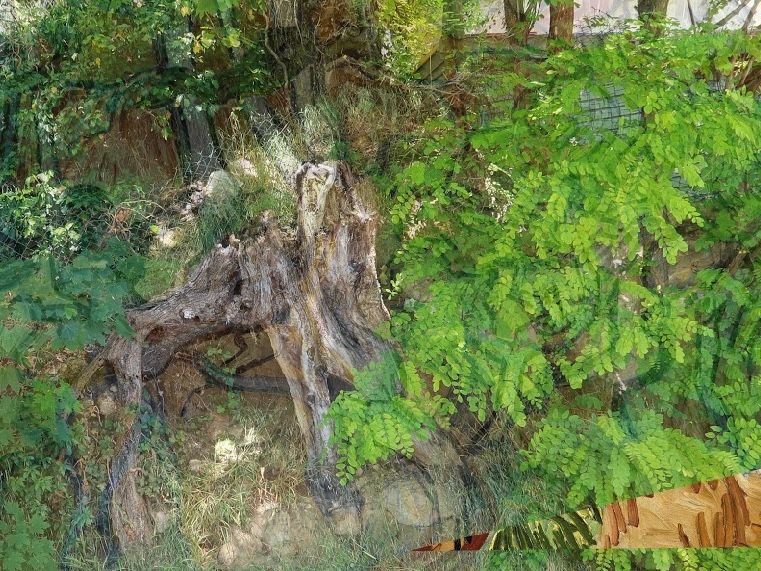

La mattina di quel giorno, secondo gli studi condotti sulla sua opera da Louis van Tilborgh e Bert Maes e rivelati in una pubblicazione del 2012 dal Van Gogh Museum di Amsterdam, aveva abbozzato la sua ultima opera, il suo ultimo grido al mondo, il suo testamento: “Radici e tronchi d’albero”.

La mattina di quel giorno, secondo gli studi condotti sulla sua opera da Louis van Tilborgh e Bert Maes e rivelati in una pubblicazione del 2012 dal Van Gogh Museum di Amsterdam, aveva abbozzato la sua ultima opera, il suo ultimo grido al mondo, il suo testamento: “Radici e tronchi d’albero”.

Il successo e l’arrivo di un bambino con la creazione di un nucleo familiare proprio da parte del fratello se da un lato rappresentano per lui episodi felici, dall’altro portano, tuttavia, con sé un profondo carico di turbamento e paure ataviche: quella del peso insostenibile della fama il primo e quello della perdita di un’intimità con Theo il secondo. Era arrivato un altro Vincent a prendere il suo posto, come lui aveva fatto con il suo fratellino nato morto 37 anni prima e l’artista inizia a percepire dentro di sé, con dolore, il passaggio da fratello amato a peso gravoso.

Il successo e l’arrivo di un bambino con la creazione di un nucleo familiare proprio da parte del fratello se da un lato rappresentano per lui episodi felici, dall’altro portano, tuttavia, con sé un profondo carico di turbamento e paure ataviche: quella del peso insostenibile della fama il primo e quello della perdita di un’intimità con Theo il secondo. Era arrivato un altro Vincent a prendere il suo posto, come lui aveva fatto con il suo fratellino nato morto 37 anni prima e l’artista inizia a percepire dentro di sé, con dolore, il passaggio da fratello amato a peso gravoso. L’esercizio continuo e quasi disperato dell’arte pittorica, tuttavia, non basta ad allontanare le crisi e i periodi sereni si fanno sempre più rari fino a scomparire del tutto il 6 luglio 1890 quando Vincent ritorna a Auvers profondamente turbato e convinto di essere solo un fardello per i suoi cari. Durante la sua visita a Parigi, Theo gli è apparso, infatti, nervoso e distante, prostrato dai primi segni della sifilide, dalla preoccupazione per la salute del figlio che soffre di frequenti e inspiegabili attacchi di pianto e per gli affari.

L’esercizio continuo e quasi disperato dell’arte pittorica, tuttavia, non basta ad allontanare le crisi e i periodi sereni si fanno sempre più rari fino a scomparire del tutto il 6 luglio 1890 quando Vincent ritorna a Auvers profondamente turbato e convinto di essere solo un fardello per i suoi cari. Durante la sua visita a Parigi, Theo gli è apparso, infatti, nervoso e distante, prostrato dai primi segni della sifilide, dalla preoccupazione per la salute del figlio che soffre di frequenti e inspiegabili attacchi di pianto e per gli affari. Antonin Artaud nel suo “Van Gogh. Il suicidato dalla società” scrive: “Van Gogh non abbellisce la vita. Ne fa un’altra”. Non abbellisce la realtà, ne fa un’altra, dipinge la realtà che i suoi occhi colgono, vedono, osservano. Sempre Artaud: “[…] dirò che Van Gogh è pittore perché ha ricomposto la natura, che egli ha come ritraspirato e sudato, fatto schizzare a fasci sulle sue tele, a sprazzi scrocchianti di colore, la secolare frantumazione di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, di virgole e di sbarre di cui sono composti gli aspetti naturali…”.

Antonin Artaud nel suo “Van Gogh. Il suicidato dalla società” scrive: “Van Gogh non abbellisce la vita. Ne fa un’altra”. Non abbellisce la realtà, ne fa un’altra, dipinge la realtà che i suoi occhi colgono, vedono, osservano. Sempre Artaud: “[…] dirò che Van Gogh è pittore perché ha ricomposto la natura, che egli ha come ritraspirato e sudato, fatto schizzare a fasci sulle sue tele, a sprazzi scrocchianti di colore, la secolare frantumazione di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, di virgole e di sbarre di cui sono composti gli aspetti naturali…”.