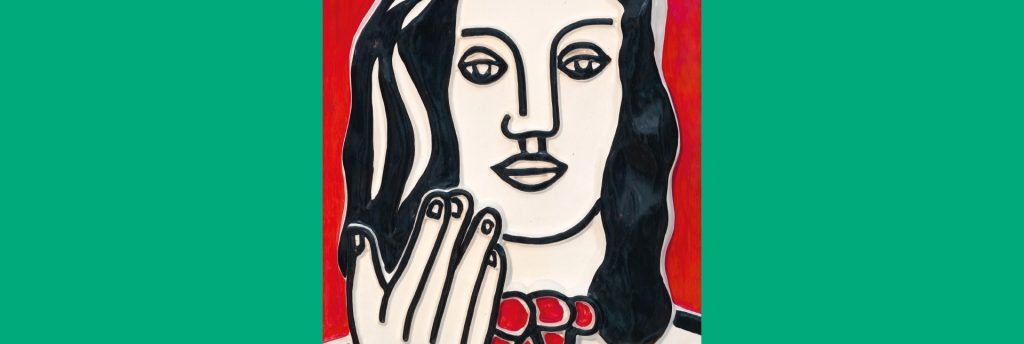

Dal 27 settembre 2025 al primo febbraio 2026 la Reggia di Venaria si prepara ad accogliere negli spazi della Sala delle Arti al primo piano un’importante mostra dal titolo “Fernard Léger! Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Keith Haring”, esposizione che mette in luce il legame tra Fernard Léger (1881-1955) e il movimento dei nuovi realisti, fino ad approdare alla pop art e alle successive avanguardie.

La Reggia di Venaria, dopo un triennio di collaborazioni con la Tate Gallery, rivolge ora il suo sguardo museale alla Francia, attraverso questa esposizione co-organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, insieme a Grand Palais RMN, ai Musées nationaux du XXe siècle des Alpes- Maritimes, in particolare al Musée d’Art Modern et d’Art Contemporaine (MAMAC) di Nizza, che si avvale della collaborazione di Manifesto Expo e MondoMostre.

A curare l’esposizione, costruita sulle collezioni dei musei francesi che hanno co-organizzato la mostra, è stata Anne Doppfer, direttrice dei Musei Nazionali del XX secolo delle Alpi Marittime, con la collaborazione di Rebecca François del MAMAC di Nizza e di Julie Gutierrez del Musée Léger di Biot.

La mostra rappresenta la terza tappa di un’esposizione che è stata già due volte protagonista in Francia. L’edizione italiana si arricchisce di prestiti ulteriori, tra cui un gruppo di opere di Niki de Saint Phalle provenienti dal MAMAC di Nizza.

Sono più di trenta le opere di Léger in mostra e poste in dialogo con lavori di artisti che, a partire dagli anni Settanta, hanno dato vita a nuove avanguardie sia in Europa sia in America. In particolare l’esposizione si concentra sul rapporto tra il maestro e il gruppo del Nouveau Réalisme, che venne fondato nel 1960 dal critico Pierre Restany e che andò via via arricchendosi di artisti quali Arman, César, Raymond Hains, Yves Klein e Niki de Saint Phalle.

Attraverso l’uso di materiali quotidiani e l’appropriazione poetica della realtà urbana, questi artisti si confrontarono con la società dei consumi.

L’esposizione si sviluppa secondo quattro sezioni tematiche. La prima è intitolata “I cinque elementi” e sviluppa un’indagine sul dialogo tra colore, natura e modernità. Già nel 1924 Fernand Léger riconosce il colore come un elemento vitale, al pari dell’acqua e del fuoco. Su questa strada proseguono i nuovi realisti, creando un’arte di gesti in dialogo con natura e società.

La seconda sezione si intitola “La vita degli oggetti” e qui emerge il ruolo centrale dell’oggetto nella ricerca di Léger e dei Nuovi realisti . Nel ’45 Léger afferma che l’oggetto deve diventare protagonista e sostituire il soggetto. Già negli anni Venti l’artista si era allontanato dalla rappresentazione mimetica, aveva liberato forme e colori e conferito agli oggetti un valore artistico autonomo.

La terza sezione intitolata “L’arte è la vita” evidenzia il rapporto di Léger con i cambiamenti sociali del suo tempo. L’artista celebra il dinamismo del mondo moderno, i nuovi stili di vita e il tempo libero che man mano conquistano le classi popolari negli anni Trenta. La stessa visione che troveremo negli anni Sessanta nelle celebri opere Nanas di Niki di Saint Phalle, allegorie ricche di colore che indicano libertà e emancipazione.

Nell’ultima sezione, dal titolo “La bellezza è ovunque”, Léger affronta, accanto ad opere di pittura da cavalletto, opere decorative e monumentali pensate per l’architettura, convinto che il colore possa avere un valore sociale ma anche terapeutico.

Accanto al confronto tra Léger e i nuovi realisti, la mostra indaga in profondità anche il confronto tra l’artista e la street Art degli anni Ottanta, con esponente Keith Haring, che trasforma i muri di New York in spazi collettivi, confermando che l’arte non deve essere elitaria, ma accessibile a tutti. Il confronto si arricchisce di un parallelismo con la pop art americana, con artisti come Robert Indiana e May Wilson e le sperimentazioni degli anni Settanta e Ottanta di cui sono protagonisti Keith Haring a New York e Gilbert & George a Londra.

Reggia della Venaria Reale

Sala delle Arti I piano

Da sabato 27 settembre 2025 a domenica 1 febbraio 2026

Mara Martellotta