A Incisa Scapaccino si ricorda la figura del celebre artista alessandrino, allievo di Leonardo Bistolfi

Sabato 24 luglio, ore 18

Incisa Scapaccino

Riprende, dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria, la serie di incontri annuali su figure di artisti del territorio, tenuti in “San Giovanni Battista”, Santuario della “Virgo Fidelis”, alla Villa di Incisa Scapaccino, nell’alessandrino. Guidati come sempre dallo storico dell’arte Francesco De Caria, sabato prossimo 24 luglio, ore 18, si farà dovuta memoria della figura e delle opere del celebre scultore, fra i protagonisti di maggior spessore del nostro Novecento artistico, Giovanni Taverna, nato ad Alluvione Cambiò nel 1911 e scomparso a Torino nel 2008. “La Forma e l’Idea”: Giovanni Taverna “fra lezione bistolfiana e ritorno al classico”, il tema – sottolinea De Caria – su cui s’incentrerà l’incontro-conferenza, corredato dalla proiezione di immagini e da un’essenziale esposizione di alcune opere dell’artista.

Riprende, dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria, la serie di incontri annuali su figure di artisti del territorio, tenuti in “San Giovanni Battista”, Santuario della “Virgo Fidelis”, alla Villa di Incisa Scapaccino, nell’alessandrino. Guidati come sempre dallo storico dell’arte Francesco De Caria, sabato prossimo 24 luglio, ore 18, si farà dovuta memoria della figura e delle opere del celebre scultore, fra i protagonisti di maggior spessore del nostro Novecento artistico, Giovanni Taverna, nato ad Alluvione Cambiò nel 1911 e scomparso a Torino nel 2008. “La Forma e l’Idea”: Giovanni Taverna “fra lezione bistolfiana e ritorno al classico”, il tema – sottolinea De Caria – su cui s’incentrerà l’incontro-conferenza, corredato dalla proiezione di immagini e da un’essenziale esposizione di alcune opere dell’artista.

Giovanni Taverna si formò dapprima presso la pittrice Mina Pittore (Sale Alessandrino1882-1937, allieva di Pellizza da Volpedo), poi dagli anni Venti a Torino, negli atéliers di due grandi Maestri, il monregalese Stefano Borelli (1895 – 1962) e l’allora sessantacinquenne e all’apice della fama, il casalese Leonardo Bistolfi (1859-1933), nel cui studio, in via Bonsignore presso la Gran Madre, Giovanni Taverna fece compiutamente “sua” l’idea di un fare artistico indissolubilmente legato a “tecnica” ed “etica”. “Forma” e “idea”, per l’appunto. Concetti che divennero per lui (che fu anche pittore di buon livello, pur considerando la pittura come puro divertissement) comandamenti ineludibili, in un periodo non facile per il mestiere d’artista, nel pieno dello scontro fra tradizione e avanguardie e del generale “ritorno al classico” dopo l’esperienza Liberty. “Nel corso dell’incontro si farà anche cenno – ci anticipa De Caria – all’ampiezza dell’orizzonte culturale di un artista come Taverna, ricco di interessi (perfettamente integrati e perseguiti con estremo rigore anche nella sua produzione scultorea) che andavano dalla letteratura, alla musica, alla filosofia, financo alla matematica”.

L’arte come abbraccio totale di vita. Idea mantenuta anche nell’attività di direttore artistico della torinese azienda di ceramiche “ESSEVI” di Sandro Vacchetti, che Giovanni Taverna portò avanti dalla fine degli anni Trenta, di ritorno dalla campagna d’Africa, sino al ’42, quando in un bombardamento la “ESSEVI” fu distrutta. Erano gli anni in cui si assisteva ai “fulgori” della “Lenci” ed il Taverna firmò anche vari modelli della stessa “ESSEVI”, esposti nel 2015 nella grande mostra sulla “Lenci” al Castello di Monastero Bormida. “Artista faber”: tiene a precisare De Caria. “Artista che progetta con calcoli matematici, sulle proporzioni e sugli equilibri delle masse, i monumenti e le ‘sculture da salotto’, che esegue i modelli in plastilina, che segue l’operazione della formatura e i procedimenti della fusione in bronzo o l’opera degli sbozzatori di marmo, che poi rifinisce anche con le patine – alcune ‘segreto di artista’ – che conferiscono al marmo il tono ‘caldo’ o ‘freddo’ e al bronzo una tonalità brillante o opaca, bruna o grigioverdastra”. A Taverna, il paese natale di Alluvioni Cambiò ha dedicato un’importante Gipsoteca e a lui si devono anche grandiose opere pubbliche, dal “Monumento ai Caduti” di Sale Alessandrino al “Monumento all’Alpino” di Leinì fino al “Monumento al migrante” per la Città di Pittsbourgh. Da ricordare, fra le tante opere, anche un ritratto bronzeo del poeta dialettale piemontese Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) al Castello di Annone e il busto del ministro Marcello Soleri in Montecitorio. Una minima antologica permanente dello scultore è stata creata anche nelle sale di casa Taverna – De Caria di piazza Bezzi alla Villa di Incisa. Creata e conservata con amore e saggia intelligenza dalla figlia Donatella (giornalista, scrittrice, critica d’arte e, negli anni giovanili, anche pittrice), cresciuta a “pane e arte” fin dalla prima infanzia. Anche lei parteciperà all’incontro del prossimo sabato. “Qualche anno prima di morire – ci racconta Donatella – il papà, perfezionista al massimo che trovava sempre i miei dipinti imperfetti (come del resto i suoi lavori), mi disse ‘Perché non hai continuato a dipingere’? Eri brava!”. E sorride: “Credo comunque che con tutti gli alti e bassi anche di successo che la vita di un artista comporta, quello di esserne la figlia sia stato per me un assoluto privilegio, culturalmente ed umanamente”.

L’arte come abbraccio totale di vita. Idea mantenuta anche nell’attività di direttore artistico della torinese azienda di ceramiche “ESSEVI” di Sandro Vacchetti, che Giovanni Taverna portò avanti dalla fine degli anni Trenta, di ritorno dalla campagna d’Africa, sino al ’42, quando in un bombardamento la “ESSEVI” fu distrutta. Erano gli anni in cui si assisteva ai “fulgori” della “Lenci” ed il Taverna firmò anche vari modelli della stessa “ESSEVI”, esposti nel 2015 nella grande mostra sulla “Lenci” al Castello di Monastero Bormida. “Artista faber”: tiene a precisare De Caria. “Artista che progetta con calcoli matematici, sulle proporzioni e sugli equilibri delle masse, i monumenti e le ‘sculture da salotto’, che esegue i modelli in plastilina, che segue l’operazione della formatura e i procedimenti della fusione in bronzo o l’opera degli sbozzatori di marmo, che poi rifinisce anche con le patine – alcune ‘segreto di artista’ – che conferiscono al marmo il tono ‘caldo’ o ‘freddo’ e al bronzo una tonalità brillante o opaca, bruna o grigioverdastra”. A Taverna, il paese natale di Alluvioni Cambiò ha dedicato un’importante Gipsoteca e a lui si devono anche grandiose opere pubbliche, dal “Monumento ai Caduti” di Sale Alessandrino al “Monumento all’Alpino” di Leinì fino al “Monumento al migrante” per la Città di Pittsbourgh. Da ricordare, fra le tante opere, anche un ritratto bronzeo del poeta dialettale piemontese Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) al Castello di Annone e il busto del ministro Marcello Soleri in Montecitorio. Una minima antologica permanente dello scultore è stata creata anche nelle sale di casa Taverna – De Caria di piazza Bezzi alla Villa di Incisa. Creata e conservata con amore e saggia intelligenza dalla figlia Donatella (giornalista, scrittrice, critica d’arte e, negli anni giovanili, anche pittrice), cresciuta a “pane e arte” fin dalla prima infanzia. Anche lei parteciperà all’incontro del prossimo sabato. “Qualche anno prima di morire – ci racconta Donatella – il papà, perfezionista al massimo che trovava sempre i miei dipinti imperfetti (come del resto i suoi lavori), mi disse ‘Perché non hai continuato a dipingere’? Eri brava!”. E sorride: “Credo comunque che con tutti gli alti e bassi anche di successo che la vita di un artista comporta, quello di esserne la figlia sia stato per me un assoluto privilegio, culturalmente ed umanamente”.

Gianni Milani

Nelle foto:

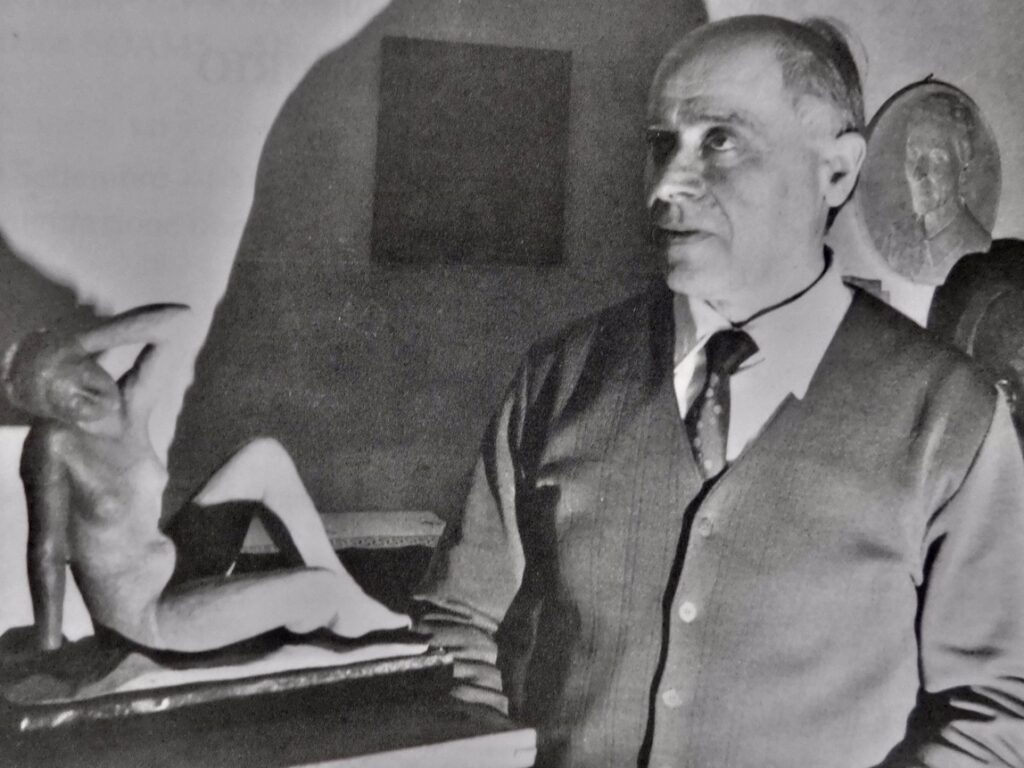

– Giovanni Taverna nel suo studio

– “Vanità”, gesso, 1951

– “Fior di pesco”, ceramica ESSEVI, 1953

Se mai, e per buona sorte, vi capitasse di passare per Monforte d’Alba (fra i borghi medievali più suggestivi di Langa e fra gli undici Comuni di produzione del nobil Barolo) o, ancor meglio, di andarci a proposito (ne vale per davvero la pena!), non mancate – nel muovervi fra bellezze naturali e storiche del paesaggio – di fare una sosta in piazza Fratelli Viola, proprio di fronte al locale edificio scolastico, e in via Roddino, la via d’ingresso al paese. Sostate e osservate con attenzione. Sui muri della piazza e della via (di cui sopra) potrete godervi e ammirare due poster di grandi dimensioni, dal titolo complessivo e chiarificatore di “Wine in Progress”, realizzati e di recente completati dallo street artist (torinese d’adozione e cuneese di nascita) Gec Art, al secolo Giacomo Bisotto, selezionato nei mesi scorsi attraverso una call promossa dalla “Fondazione Bottari Lattes” di Monforte nell’ambito del Progetto europeo “Eti”, teso a promuovere il territorio di Langhe e Roero, Patrimonio dell’Umanità Unesco, fra memoria ed innovazione e con la partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a raccolta dall’artista, attraverso i social, affinché aprissero gli album fotografici di famiglia alla ricerca delle immagini dei nonni ambientate nelle vigne e nelle cantine di quelle magiche colline. Dal materiale ricevuto Gec Art ha, in un primo momento, selezionato diverse fotografie per poi passare a realizzarne, per l’appunto, due poster di grandi dimensioni, interamente dipinti a mano e applicati con materiali a basso impatto ambientale sui muri di Monforte. Spetterà ora al pubblico continuare l’opera dell’artista e dirottarla sul mondo digitale attraverso Facebook e Instagram, per farla vivere nel tempo e continuare tutti insieme la riflessione sulle nostre radici e sul nostro legame con la terra e le tradizioni. Il tutto per non perdere la memoria collettiva del territorio. Allo stesso tempo “Wine in Progress” intende essere anche documento storico, “per tracciare una linea temporale immaginaria che parte dalla fotografia di fine ‘800 in bianco e nero e arriva al digitale usa e getta postato sui social di oggi”.

Se mai, e per buona sorte, vi capitasse di passare per Monforte d’Alba (fra i borghi medievali più suggestivi di Langa e fra gli undici Comuni di produzione del nobil Barolo) o, ancor meglio, di andarci a proposito (ne vale per davvero la pena!), non mancate – nel muovervi fra bellezze naturali e storiche del paesaggio – di fare una sosta in piazza Fratelli Viola, proprio di fronte al locale edificio scolastico, e in via Roddino, la via d’ingresso al paese. Sostate e osservate con attenzione. Sui muri della piazza e della via (di cui sopra) potrete godervi e ammirare due poster di grandi dimensioni, dal titolo complessivo e chiarificatore di “Wine in Progress”, realizzati e di recente completati dallo street artist (torinese d’adozione e cuneese di nascita) Gec Art, al secolo Giacomo Bisotto, selezionato nei mesi scorsi attraverso una call promossa dalla “Fondazione Bottari Lattes” di Monforte nell’ambito del Progetto europeo “Eti”, teso a promuovere il territorio di Langhe e Roero, Patrimonio dell’Umanità Unesco, fra memoria ed innovazione e con la partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a raccolta dall’artista, attraverso i social, affinché aprissero gli album fotografici di famiglia alla ricerca delle immagini dei nonni ambientate nelle vigne e nelle cantine di quelle magiche colline. Dal materiale ricevuto Gec Art ha, in un primo momento, selezionato diverse fotografie per poi passare a realizzarne, per l’appunto, due poster di grandi dimensioni, interamente dipinti a mano e applicati con materiali a basso impatto ambientale sui muri di Monforte. Spetterà ora al pubblico continuare l’opera dell’artista e dirottarla sul mondo digitale attraverso Facebook e Instagram, per farla vivere nel tempo e continuare tutti insieme la riflessione sulle nostre radici e sul nostro legame con la terra e le tradizioni. Il tutto per non perdere la memoria collettiva del territorio. Allo stesso tempo “Wine in Progress” intende essere anche documento storico, “per tracciare una linea temporale immaginaria che parte dalla fotografia di fine ‘800 in bianco e nero e arriva al digitale usa e getta postato sui social di oggi”. Frutto del loro sudore. Il poster di via Roddino, invece, è tratto da una immagine proveniente da un collezionista di fotografie antiche del territorio ed è datata tra fine Ottocento e inizi Novecento. Mostra come il lavoro in campagna fosse una questione di famiglie e di comunità. Quattordici lavoratori si aiutano accanto a una grossa trebbia in legno durante il periodo della mietitura.

Frutto del loro sudore. Il poster di via Roddino, invece, è tratto da una immagine proveniente da un collezionista di fotografie antiche del territorio ed è datata tra fine Ottocento e inizi Novecento. Mostra come il lavoro in campagna fosse una questione di famiglie e di comunità. Quattordici lavoratori si aiutano accanto a una grossa trebbia in legno durante il periodo della mietitura.

Per scoprirne di più e “toccarne con mano” la validità, l’appuntamento è per il prossimo sabato 17 luglio, alle ore 15, presso il “Museo del Tessile” di Chieri (Sala della Porta del Tessile in via Santa Chiara, 5) che, proprio in quella data, inaugurerà la personale dell’artista giapponese Liku Maria Takahashi, presidente della “World Diversity Art Society” e lodevole e sensibile ideatrice nel 2009 dello stesso Metodo. Pittrice, scultrice, teorica dell’arte, docente, nonché maestra di arti marziali, la Takahashi verrà anche premiata, nell’occasione, con la “Navetta Arcobaleno” (medaglia fusa in bronzo dallo scultore lucano Antonio Saluzzi) “per essersi distinta nel coniugare un linguaggio multisensoriale di inedito conio con l’arte tessile, le sue suggestioni e i suoi intrecci culturali così da stimolare creatività e realizzare una comunione d’intenti fra persone di ogni dove”. Perché “in termini filosofici – sostiene l’artista di origini nipponiche – il ‘Metodo Maris’ crea incontri facendo sì che l’arte getti i semi della comprensione”. Una “visione”, un modo condivisibile e personale di approcciarsi all’arte, che meglio si potrà comprendere visitando la mostra di Chieri. Ad iniziare da due delle sue famose “Zebre”, per proseguire con una selezione delle “Bandiere del Maris National Flag Project” (2012-2019) realizzate da bambini e adulti di tutto il mondo, fino alla “Maris World Standard Table” (2014), una vera e propria tavola di regole pittoriche che mostra la corrispondenza fra diverse granulometrie di sabbia, essenze e “nuances” di colore. Pittura multisensoriale, appunto. Mezzi utilizzati: grani di sabbia disponibili in dieci granulometrie corrispondenti ad altrettanti colori e fragranze con dieci valori di luminosità cromatica e intensità olfattiva. Più è grande la granulometria della sabbia, più scura è la tonalità del colore ad essa associata.

Per scoprirne di più e “toccarne con mano” la validità, l’appuntamento è per il prossimo sabato 17 luglio, alle ore 15, presso il “Museo del Tessile” di Chieri (Sala della Porta del Tessile in via Santa Chiara, 5) che, proprio in quella data, inaugurerà la personale dell’artista giapponese Liku Maria Takahashi, presidente della “World Diversity Art Society” e lodevole e sensibile ideatrice nel 2009 dello stesso Metodo. Pittrice, scultrice, teorica dell’arte, docente, nonché maestra di arti marziali, la Takahashi verrà anche premiata, nell’occasione, con la “Navetta Arcobaleno” (medaglia fusa in bronzo dallo scultore lucano Antonio Saluzzi) “per essersi distinta nel coniugare un linguaggio multisensoriale di inedito conio con l’arte tessile, le sue suggestioni e i suoi intrecci culturali così da stimolare creatività e realizzare una comunione d’intenti fra persone di ogni dove”. Perché “in termini filosofici – sostiene l’artista di origini nipponiche – il ‘Metodo Maris’ crea incontri facendo sì che l’arte getti i semi della comprensione”. Una “visione”, un modo condivisibile e personale di approcciarsi all’arte, che meglio si potrà comprendere visitando la mostra di Chieri. Ad iniziare da due delle sue famose “Zebre”, per proseguire con una selezione delle “Bandiere del Maris National Flag Project” (2012-2019) realizzate da bambini e adulti di tutto il mondo, fino alla “Maris World Standard Table” (2014), una vera e propria tavola di regole pittoriche che mostra la corrispondenza fra diverse granulometrie di sabbia, essenze e “nuances” di colore. Pittura multisensoriale, appunto. Mezzi utilizzati: grani di sabbia disponibili in dieci granulometrie corrispondenti ad altrettanti colori e fragranze con dieci valori di luminosità cromatica e intensità olfattiva. Più è grande la granulometria della sabbia, più scura è la tonalità del colore ad essa associata. Inoltre, ciascuna tonalità è abbinata ad una fragranza specifica. Così, una volta apprese le semplici regole della “Maris World Standard Table”, chiunque può iniziare a cimentarsi nella pittura con questa tecnica, “superando – sottolinea Takahashi – le barriere fisiche che impediscono o inficiano il coinvolgimento di persone con disabilità visiva nel processo creativo e cognitivo, e permettendo di superare anche le barriere culturali che impediscono, in tutto o in parte, l’apprezzamento dell’arte di tradizione diversa”. L’arte al servizio della socialità. Con forti connotazioni simboliche. Testimoniate per altro dalla piantumazione di un gelso (“Bombyx mori”), l’albero dei bachi da seta, che si terrà, a seguito dell’inaugurazione della mostra, nell’Orto botanico del “Museo del Tessile” e che, in chiusura, vedrà anche servita al pubblico una profumata granita al gelso. Un gesto ispirato alla “scultura sociale” di Joseph Beuys e delle sue “7000 querce”, opera realizzata dallo scultore tedesco con pietre di basalto per “Documenta” a Kassel, “un gesto che rinnoviamo con l’intento di legare idealmente – dice Melanie Zefferino, presidente del Museo chierese – Chieri e il quartiere Satagaya di Tokyo, dove ha sede la Scuola di Belle Arti in cui sono stati preparati materiali e supporti per il ‘workshop’ dell’artista”. Nei tre giorni successivi all’inaugurazione della mostra (18, 19 e 20 luglio), Takahashi condurrà infatti laboratori con l’impiego della tecnica “Maris”, riservati a bambini e adulti con disabilità visiva. I partecipanti saranno chiamati a riprodurre un disegno tessile creato negli anni Venti dallo “Studio Serra & Carli” di Chieri, un motivo vegetale stilizzato, per la precisione un “Trifoglio blu”, di cui il “Museo del Tessile” conserva la messa in carta millimetrata nel suo archivio storico. Saranno, inoltre, organizzate visite esperienziali gratuite all’Orto botanico, a cura di Giulia Perin, mentre all’interno del Museo saranno previste alcune stazioni tattili, a cura dell’artista Lisa Fontana, anch’esse riservate a persone non vedenti o ipovedenti.

Inoltre, ciascuna tonalità è abbinata ad una fragranza specifica. Così, una volta apprese le semplici regole della “Maris World Standard Table”, chiunque può iniziare a cimentarsi nella pittura con questa tecnica, “superando – sottolinea Takahashi – le barriere fisiche che impediscono o inficiano il coinvolgimento di persone con disabilità visiva nel processo creativo e cognitivo, e permettendo di superare anche le barriere culturali che impediscono, in tutto o in parte, l’apprezzamento dell’arte di tradizione diversa”. L’arte al servizio della socialità. Con forti connotazioni simboliche. Testimoniate per altro dalla piantumazione di un gelso (“Bombyx mori”), l’albero dei bachi da seta, che si terrà, a seguito dell’inaugurazione della mostra, nell’Orto botanico del “Museo del Tessile” e che, in chiusura, vedrà anche servita al pubblico una profumata granita al gelso. Un gesto ispirato alla “scultura sociale” di Joseph Beuys e delle sue “7000 querce”, opera realizzata dallo scultore tedesco con pietre di basalto per “Documenta” a Kassel, “un gesto che rinnoviamo con l’intento di legare idealmente – dice Melanie Zefferino, presidente del Museo chierese – Chieri e il quartiere Satagaya di Tokyo, dove ha sede la Scuola di Belle Arti in cui sono stati preparati materiali e supporti per il ‘workshop’ dell’artista”. Nei tre giorni successivi all’inaugurazione della mostra (18, 19 e 20 luglio), Takahashi condurrà infatti laboratori con l’impiego della tecnica “Maris”, riservati a bambini e adulti con disabilità visiva. I partecipanti saranno chiamati a riprodurre un disegno tessile creato negli anni Venti dallo “Studio Serra & Carli” di Chieri, un motivo vegetale stilizzato, per la precisione un “Trifoglio blu”, di cui il “Museo del Tessile” conserva la messa in carta millimetrata nel suo archivio storico. Saranno, inoltre, organizzate visite esperienziali gratuite all’Orto botanico, a cura di Giulia Perin, mentre all’interno del Museo saranno previste alcune stazioni tattili, a cura dell’artista Lisa Fontana, anch’esse riservate a persone non vedenti o ipovedenti.

A cura di Generoso Urciuoli e Marta Berogno

A cura di Generoso Urciuoli e Marta Berogno

“La mossa del cavallo” – anche titolo caro ai molti lettori di Andrea Camilleri – è la mostra che racchiude per l’intera estate (fino al 29 agosto, presso la Chiesa di Santa Croce, in piazza Conte Rosso ad Avigliana, orario d’apertura sabato e domenica dalle 16 alle 20) le opere – una sessantina – di ceramisti, scultori, pittori e artisti del vetro – trentasette in tutto – che hanno a tema il quadrupede già al centro, sin dall’Età della Pietra, delle tante decorazioni rinvenute sulle pareti delle caverne in Europa e non soltanto. Luigi Castagna e Giuliana Cusino, che l’hanno curata nel panorama della galleria “Arte per Voi”, sempre più interessata a riprendersi il tempo perduto a causa della pandemia, in un proliferare incessante di appuntamenti artistici, hanno dato incarico di illustrare il tema, piccolo se vogliamo, ristretto e contenuto, ma pronto a dilatarsi senza ostacoli, ai tanti artisti convocati secondo le tecniche, le preziosità, i materiali, gli influssi, gli umori, le occasioni. Al centro la scultura di Piero Della Betta, termine di riferimento di una ideale scacchiera.

“La mossa del cavallo” – anche titolo caro ai molti lettori di Andrea Camilleri – è la mostra che racchiude per l’intera estate (fino al 29 agosto, presso la Chiesa di Santa Croce, in piazza Conte Rosso ad Avigliana, orario d’apertura sabato e domenica dalle 16 alle 20) le opere – una sessantina – di ceramisti, scultori, pittori e artisti del vetro – trentasette in tutto – che hanno a tema il quadrupede già al centro, sin dall’Età della Pietra, delle tante decorazioni rinvenute sulle pareti delle caverne in Europa e non soltanto. Luigi Castagna e Giuliana Cusino, che l’hanno curata nel panorama della galleria “Arte per Voi”, sempre più interessata a riprendersi il tempo perduto a causa della pandemia, in un proliferare incessante di appuntamenti artistici, hanno dato incarico di illustrare il tema, piccolo se vogliamo, ristretto e contenuto, ma pronto a dilatarsi senza ostacoli, ai tanti artisti convocati secondo le tecniche, le preziosità, i materiali, gli influssi, gli umori, le occasioni. Al centro la scultura di Piero Della Betta, termine di riferimento di una ideale scacchiera. scultoreo che ha attraversato i secoli. Termini della memoria, appropriati; ma la mostra non è soltanto classicismo, il continuare a percorrere strade più o meno antiche. Certo le opere di Alfredo Ciocca (“Chiare e fresche acque”, un olio datato 2016), di Elena Monaco (“Spezzare la frusta”, 2010, con la sempre riconosciuta perfezione del disegno dell’artista, radici nel cuneese e cresciuta con personali slanci alla scuola di invidiabili maestri, da Saroni a Calandri, da Menzio a Gatti), di Ines Daniela Bertolino (“Caval ‘d brôns”), di Sergio Unia (il gesto tragico della “Caduta”) virano verso i canoni classici, nobilitandoli; forse, nel lungo elenco dei partecipanti, sono questa volta lo humour sparso dagli artisti qua e là e il gioco delle sperimentazioni con nuovi materiali quasi a imporsi, guardando al cavallo con occhio moderno, bizzarro, disincantato, fatto di allegria contagiosa.

scultoreo che ha attraversato i secoli. Termini della memoria, appropriati; ma la mostra non è soltanto classicismo, il continuare a percorrere strade più o meno antiche. Certo le opere di Alfredo Ciocca (“Chiare e fresche acque”, un olio datato 2016), di Elena Monaco (“Spezzare la frusta”, 2010, con la sempre riconosciuta perfezione del disegno dell’artista, radici nel cuneese e cresciuta con personali slanci alla scuola di invidiabili maestri, da Saroni a Calandri, da Menzio a Gatti), di Ines Daniela Bertolino (“Caval ‘d brôns”), di Sergio Unia (il gesto tragico della “Caduta”) virano verso i canoni classici, nobilitandoli; forse, nel lungo elenco dei partecipanti, sono questa volta lo humour sparso dagli artisti qua e là e il gioco delle sperimentazioni con nuovi materiali quasi a imporsi, guardando al cavallo con occhio moderno, bizzarro, disincantato, fatto di allegria contagiosa. Gli esempi della ceramica raku allineano le opere di Nadia Brunori e di Giuliana Cusino (i recenti “Nato dal sangue di Medusa” e “Creatura di purezza, libertà e tenerezza”), Francesco Di Martino usa terracotte e smalti, Giancarlo Laurenti anche per questo sghembo quanto emozionante “Ronzino” continua ad affidarsi ai legni e alle resine, Guglielmo Marthyn rivisita spiritosamente l’inganno dei Greci a Troia o estrae da qualche fumetto il suo “Cavaliere bellicoso” (entrambi grès decorati con ossidi e smalti). Lo sberleffo maggiore, il messaggio contro ogni regola, la risata più sonora e allo stesso tempo amara appartengono a Massimo Voghera che si è ricordato di Enzo Jannacci e del suo “Ho visto un re”, costruito con argilla, ossidi, smalti e ottone ci riporta al successo (ricordate? “pianger fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventan tristi se noi piangiam”) di una canzone e al graffio di un’epoca.

Gli esempi della ceramica raku allineano le opere di Nadia Brunori e di Giuliana Cusino (i recenti “Nato dal sangue di Medusa” e “Creatura di purezza, libertà e tenerezza”), Francesco Di Martino usa terracotte e smalti, Giancarlo Laurenti anche per questo sghembo quanto emozionante “Ronzino” continua ad affidarsi ai legni e alle resine, Guglielmo Marthyn rivisita spiritosamente l’inganno dei Greci a Troia o estrae da qualche fumetto il suo “Cavaliere bellicoso” (entrambi grès decorati con ossidi e smalti). Lo sberleffo maggiore, il messaggio contro ogni regola, la risata più sonora e allo stesso tempo amara appartengono a Massimo Voghera che si è ricordato di Enzo Jannacci e del suo “Ho visto un re”, costruito con argilla, ossidi, smalti e ottone ci riporta al successo (ricordate? “pianger fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventan tristi se noi piangiam”) di una canzone e al graffio di un’epoca.