Anche nell’ultima settimana di agosto proseguono gli appuntamenti per conoscere i Musei Reali e apprezzarne dal vivo le bellezze artistiche, architettoniche e naturali, grazie ai tanti itinerari proposti tra le sale auliche del complesso museale e i viali alberati dei Giardini Reali.

Venerdì 27 agosto dalle 19.30 alle 23.30 sarà possibile visitare la mostra Cipro. Crocevia delle civiltà e alle ore 21 partecipare al concerto 27 Reeds Quartet a cura della Scuola di Sassofono di Pietro Marchetti, settimo e ultimo appuntamento della serie Torino. Crocevia di sonorità. Realizzato in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, a cura della prof.ssa Valeria De Bernardi, il ciclo di concerti conduce il pubblico ogni venerdì attraverso un viaggio musicale dalle sonorità del Mediterraneo al jazz americano, sulle tracce di Palma di Cesnola, scopritore delle antichità cipriote e primo direttore del Metropolitan Museum of Art di New York. Il costo della visita guidata serale è di € 20 con concerto gratuito. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale. Dalle 20.40 ingresso libero al concerto fino a esaurimento posti. Info e prenotazioni: info.torino@coopculture.it.

Attività nei Giardini

Nella rigenerante atmosfera dei Giardini Reali, sempre venerdì 27 agosto dalle 17 alle 19 si terrà il sesto appuntamento della rassegna Chiamata alle arti. Conversazioni in giardino sui piaceri della cultura. L’iniziativa, promossa dall’Archivio di Stato di Torino e dai Musei Reali, vedrà dialogare in questa occasione l’artista Claudia Virginia Vitari con Elisa Panero, curatrice archeologa, e Barbara Tuzzolino, responsabile comunicazione dei Musei Reali.

Visite speciali

Venerdì 27 agosto alle ore 17, sabato 28 agosto alle 10 e alle 17 e domenica 29 agosto alle 10 e alle 15, CoopCulture propone anche la visita alle Cucine, collocate negli ambienti sotterranei del Palazzo Reale, e all’Appartamento della Regina Elena, situato nell’ala nord costruita dal 1684 e completato alla fine del Seicento. In questo tour d’eccezione si potranno ammirare soffitti affrescati, stucchi, servizi di porcellane ma anche le sale di dispensa, le stanze dell’impiattamento e del lavaggio, il corridoio del pane, la sommelleria (ove si conservavano i vini) e le grandi ghiacciaie in un susseguirsi di ambienti fastosi o di servizio, ciascuno intriso di storia e fascino. Il costo dell’attività è di € 20, €13 ridotto. Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it.

Sabato 28 agosto alle ore 11 e domenica 29 agosto alle ore 15.30 le guide di CoopCulture accompagneranno il pubblico alla scoperta della mostra Cipro. Crocevia delle civiltà. Un percorso emozionante alla scoperta del fascino millenario dell’isola, raccontato attraverso le collezioni del Museo di Antichità, che costituiscono un nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei europei, arricchito da prestiti provenienti da illustri istituzioni straniere tra cui il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York. Il costo dell’attività è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto in mostra. Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it.

Sabato 28 agosto alle ore 15.30 e domenica 29 agosto alle 11 le guide e gli storici dell’arte di CoopCulture condurranno inoltre la visita Benvenuto a Palazzo lungo le sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia. Il costo della visita è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it.

Le mostre in corso

Il fascino millenario di Cipro, cuore del Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente, è protagonista della mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, che si terrà fino al 9 gennaio 2022 nelle Sale Chiablese, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e curata da Luca Bombardieri, docente di Archeologia cipriota, ed Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Reali. Si tratta di un’occasione unica per lasciarsi conquistare da una delle isole mediterranee più misteriose, il cui incanto è a tutt’oggi immutato: mitica culla di Afrodite, che nasce dalla spuma del mare cipriota, l’isola è crocevia di scambi commerciali e approdo di culture differenti in cui si forma la moderna concezione del mondo mediterraneo. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). I biglietti possono essere acquistati su www.museireali.beniculturali.it o su www.coopculture.it.

Allestita nello Spazio Scoperte al secondo piano della Galleria Sabauda, fino al 7 novembre il pubblico può ammirare la mostra dossier Come parla un ritratto. Dipinti poco noti delle collezioni reali. L’esposizione presenta opere poco note della Pinacoteca e di Palazzo Reale che permettono di seguire l’evoluzione della ritrattistica di corte dal tardo Cinquecento alla metà del Settecento. Alcuni dipinti sono esposti per la prima volta dopo interventi conservativi eseguiti dalle restauratrici dei Musei Reali. Studi e ricerche sono stati condotti in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali.

Nel Medagliere Reale è prorogato fino al 5 settembre il percorso Il Volto delle Donne. L’altra faccia della storia. Nato da un progetto di ricerca avviato nel 2019 con il sostegno di Soroptimist Torino, questa prima tappa della ricerca mira a studiare il ruolo dei personaggi femminili attraverso la lente delle collezioni numismatiche dei Musei Reali. Si propone quindi di ritrovare e rinnovare nella memoria del pubblico l’immagine di una selezione di figure femminili, talora donne importanti nella storia antica e moderna, più spesso emblema di come la figura della donna, pur frequentemente esaltata e immortalata, sia stata molte volte un semplice simbolo ideale e immateriale che travalica la donna reale.

Il percorso è fruibile anche online sul sito dei Musei Reali: un percorso virtuale per conoscere alcune figure femminili che hanno contribuito a fare la Storia http://www.museireali.beniculturali.it

La Biblioteca Reale

La Biblioteca Reale è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Le consultazioni dovranno essere prenotate con almeno 24 ore di anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, indicando tutte le informazioni disponibili per la richiesta. Per conoscere le modalità di accesso e registrazione consultare la pagina www.museireali.beniculturali.it/events/biblioteca-reale-riapertura/.

Caffè Reale

Nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una ambientazione unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ilcatering.net.

***

MUSEI REALI TORINO

www.museireali.beniculturali.it

Orari

I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

I Giardini Reali sono aperti con ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle ore 8.45 alle 18.45.

Le Sale Chiablese, che ospitano la mostra Cipro. Crocevia delle civiltà, sono aperte dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

La Biblioteca Reale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13.

Accesso con Certificazione verde Covid-19

In ottemperanza alle disposizioni governative previste per tutti i luoghi di cultura italiani (D.L. 23 luglio 2021 n. 105), dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde (Green Pass) per accedere al complesso dei Musei Reali, corredata da un documento di identità valido. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica. In mancanza di Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere ai Musei e il biglietto acquistato non sarà rimborsato. Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID consultare il sito www.dgc.gov.it.

Il Green pass non è necessario per l’ingresso ai Giardini Reali e alla Corte d’Onore, salvo che in occasione di eventi in cui siano previsti accredito e prenotazione obbligatoria (concerti, serate musicali).

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: è obbligatorio indossare la mascherina; lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.

Biglietti

Intero: 15 euro

Ridotto visitatori da 18 a 25 anni: 2 euro

Gratuito: minori di 18 anni; persone con disabilità e un loro accompagnatore; insegnanti con scolaresche e guide turistiche con gruppi; personale del Ministero della Cultura; possessori di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, tessera ICOM.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Mostra Cipro. Crocevia delle civiltà

Intero (Cipro + Musei Reali): 25 euro

Ridotto (Gruppi con prenotazioni, insegnanti, convenzioni): 13 euro

Ridotto visitatori da 11 a 25 anni: 7 euro

Ridotto visitatori da 11 a 25 anni (Cipro + Musei Reali): 7 euro

Gratuito per i minori 11 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero della cultura, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Visite guidate disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Info e prenotazioni alla mail info.torino@coopculture.it o al numero 011 19560449.

I biglietti possono essere acquistati su www.museireali.beniculturali.it o su www.coopculture.it.

A quel tempo era una potenza religiosa e politica. Vi abitavano i monaci, apparteneva al regno dei Franchi che la difesero, la ingrandirono e l’arricchirono e Carlo Magno vi soggiornò più volte prima del grande scontro con i Longobardi alle Chiuse di Susa. L’Abbazia di Novalesa, fondata nel 726, fu per secoli un grande centro di spiritualità e luogo di incontro tra culture diverse. Poi dalle montagne circostanti spuntarono le scimitarre dei saraceni che piombarono sull’Abbazia saccheggiandola e incendiandola. Poche anime scamparono alla strage dei primi “jihadisti” della storia. L’abate e i monaci fuggirono in tempo a Torino e si nascosero in una chiesetta che sarebbe diventata il Santuario della Consolata. A secoli di splendore seguì un lungo periodo di abbandono e di declino che iniziò nel Duecento. La potenza della Val Susa divenne la Sacra di San Michele sul Pirchiriano che soppiantò la Novalesa. Nel Seicento nell’Abbazia di Novalesa si trovava solo più un monaco e per riportare in vita il monastero furono chiamati i Cistercensi. Ma l’entusiasmo durò poco tempo. Nell’Ottocento la fondazione monastica fu soppressa e i monaci allontanati.

A quel tempo era una potenza religiosa e politica. Vi abitavano i monaci, apparteneva al regno dei Franchi che la difesero, la ingrandirono e l’arricchirono e Carlo Magno vi soggiornò più volte prima del grande scontro con i Longobardi alle Chiuse di Susa. L’Abbazia di Novalesa, fondata nel 726, fu per secoli un grande centro di spiritualità e luogo di incontro tra culture diverse. Poi dalle montagne circostanti spuntarono le scimitarre dei saraceni che piombarono sull’Abbazia saccheggiandola e incendiandola. Poche anime scamparono alla strage dei primi “jihadisti” della storia. L’abate e i monaci fuggirono in tempo a Torino e si nascosero in una chiesetta che sarebbe diventata il Santuario della Consolata. A secoli di splendore seguì un lungo periodo di abbandono e di declino che iniziò nel Duecento. La potenza della Val Susa divenne la Sacra di San Michele sul Pirchiriano che soppiantò la Novalesa. Nel Seicento nell’Abbazia di Novalesa si trovava solo più un monaco e per riportare in vita il monastero furono chiamati i Cistercensi. Ma l’entusiasmo durò poco tempo. Nell’Ottocento la fondazione monastica fu soppressa e i monaci allontanati.

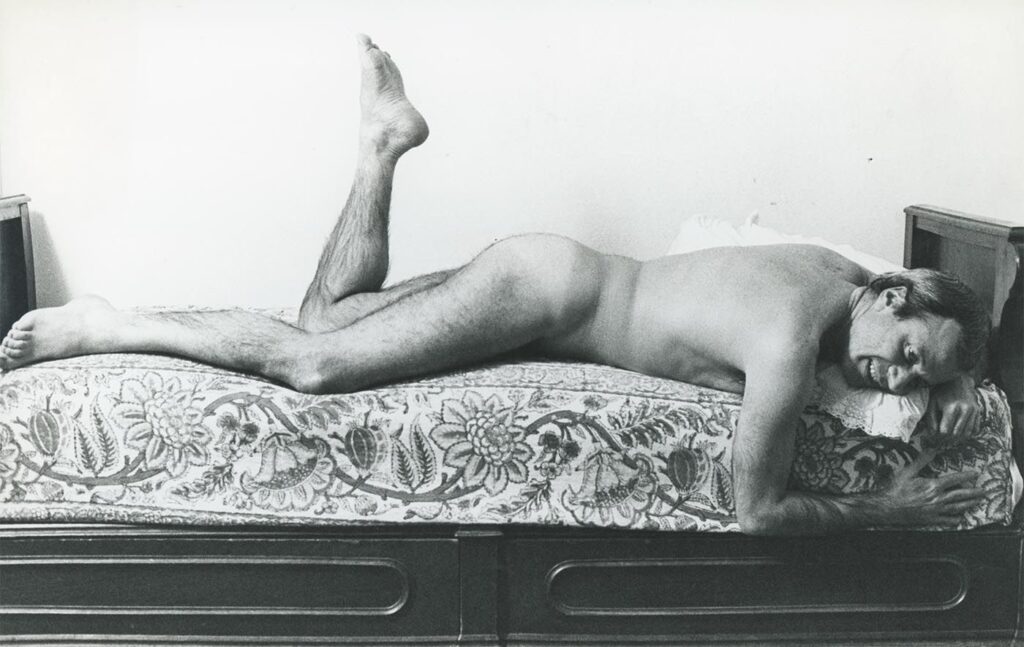

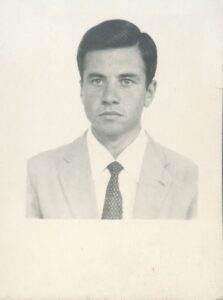

Eccolo dunque, Achille Bonito Oliva (il grande critico e curatore di eventi espositivi, fra i più enciclopedici, provocatori e trasgressivi del mondo artististico contemporaneo, nonché teorizzatore riconosciuto e venerato delle “Transavanguardie”) porsi ridanciano davanti all’obiettivo fotografico, d’ogni abito svestito, e steso a pancia in giù (ovviamente!) su un bel divano a fiori. Fotografia scattata nel 1981 per la rivista “Frigidaire”. E gesto ripetuto nel 1989 e nel 2011, citato perfino da Giorgio Gaber nello spettacolo “Anni affollati” dell’ ’81. L’immagine è un “frame” del ritratto filmico di Achille Bonito Oliva firmato dalla filmmaker torinese Irene Dionisio dal titolo “A.B.O. Transitando” ed inserito nella mostra “A.B.O. THEATRON. L’arte o la vita” dedicata all’illustre critico – main sponsor Gucci e media partner Rai Cultura/Rai Cinque – ospitata, fino al 9 gennaio 2022, al “Museo d’Arte Contemporanea” di Rivoli. C’è anche un’impronta tutta subalpina, dunque, in quella che certamente é oggi una delle rassegne più interessanti e curiose del panorama artistico torinese. Giovanissima, classe 1986, Irene Dionisio si muove fra cinema e arte visiva, includendo nella propria attività – ricca di mostre e di importanti Premi a livello internazionale, fra gli ultimi il “Premio Bertolucci” nel 2020 e l’“American Dream Fellowship for Artist” nel 2021 – anche la realizzazione di video-installazioni, documentari e film di finzione. In “A.B.O. Transitando” è lo stesso Achille Bonito Oliva, intervistato nella sua casa romana, a condurre in un viaggio (scandito da documenti d’archivio, video e fotografie) che ripercorre, per capitoli, le tappe di una vita decisamente poliedrica che l’ha visto poeta, storico dell’arte, critico e curatore. Fra i più eccellenti, estrosi e bizzarri. “Il mio volto è stato raffigurato molte volte, ovviamente si parla di ritratti. Ma io ho fatto sempre in modo che risultasse un autoritratto. Non per un’espropriazione dell’artista che lo realizza, ma per il fatto che se l’artista è creatore, il critico è creativo”, dice Bonito Oliva all’inizio del percorso, quasi a voler condurre lo spettatore, anche questa volta, verso un affresco inatteso. E’ del resto noto quanto disse di lui lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan: “Achille da curatore avrebbe superato tutti in velocità”. “L’intelligenza innovatrice di Achille Bonito Oliva – dichiara a sua volta Irene Dionisio – ha sempre vissuto la lateralità del tempo. E’ sempre stata capace di tradire il presente con una profonda capacità di nomadismo, eclettismo e multidisciplinarietà”. In tempi rapidissimi. Precedendo tutto e tutti. “Transitando” con consapevolezza e lucida ironia e “ginnica” scioltezza di movimenti (di corpo e

Eccolo dunque, Achille Bonito Oliva (il grande critico e curatore di eventi espositivi, fra i più enciclopedici, provocatori e trasgressivi del mondo artististico contemporaneo, nonché teorizzatore riconosciuto e venerato delle “Transavanguardie”) porsi ridanciano davanti all’obiettivo fotografico, d’ogni abito svestito, e steso a pancia in giù (ovviamente!) su un bel divano a fiori. Fotografia scattata nel 1981 per la rivista “Frigidaire”. E gesto ripetuto nel 1989 e nel 2011, citato perfino da Giorgio Gaber nello spettacolo “Anni affollati” dell’ ’81. L’immagine è un “frame” del ritratto filmico di Achille Bonito Oliva firmato dalla filmmaker torinese Irene Dionisio dal titolo “A.B.O. Transitando” ed inserito nella mostra “A.B.O. THEATRON. L’arte o la vita” dedicata all’illustre critico – main sponsor Gucci e media partner Rai Cultura/Rai Cinque – ospitata, fino al 9 gennaio 2022, al “Museo d’Arte Contemporanea” di Rivoli. C’è anche un’impronta tutta subalpina, dunque, in quella che certamente é oggi una delle rassegne più interessanti e curiose del panorama artistico torinese. Giovanissima, classe 1986, Irene Dionisio si muove fra cinema e arte visiva, includendo nella propria attività – ricca di mostre e di importanti Premi a livello internazionale, fra gli ultimi il “Premio Bertolucci” nel 2020 e l’“American Dream Fellowship for Artist” nel 2021 – anche la realizzazione di video-installazioni, documentari e film di finzione. In “A.B.O. Transitando” è lo stesso Achille Bonito Oliva, intervistato nella sua casa romana, a condurre in un viaggio (scandito da documenti d’archivio, video e fotografie) che ripercorre, per capitoli, le tappe di una vita decisamente poliedrica che l’ha visto poeta, storico dell’arte, critico e curatore. Fra i più eccellenti, estrosi e bizzarri. “Il mio volto è stato raffigurato molte volte, ovviamente si parla di ritratti. Ma io ho fatto sempre in modo che risultasse un autoritratto. Non per un’espropriazione dell’artista che lo realizza, ma per il fatto che se l’artista è creatore, il critico è creativo”, dice Bonito Oliva all’inizio del percorso, quasi a voler condurre lo spettatore, anche questa volta, verso un affresco inatteso. E’ del resto noto quanto disse di lui lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan: “Achille da curatore avrebbe superato tutti in velocità”. “L’intelligenza innovatrice di Achille Bonito Oliva – dichiara a sua volta Irene Dionisio – ha sempre vissuto la lateralità del tempo. E’ sempre stata capace di tradire il presente con una profonda capacità di nomadismo, eclettismo e multidisciplinarietà”. In tempi rapidissimi. Precedendo tutto e tutti. “Transitando” con consapevolezza e lucida ironia e “ginnica” scioltezza di movimenti (di corpo e  mente), prima di tutti, in epoche e discipline solo in apparenza tanto diverse. Così “A.B.O. Transitando” ne racconta l’arte e la vita, catturando il suo desiderio di essere “un eterno bambino, privo di sensi di colpe” e di vivere “nell’eterno ritorno, senza timore di un qualsivoglia futuro”. “Quello realizzato da Irene Dionisio per la mostra al Castello di Rivoli – ricorda il direttore del Museo Carolyn Christov-Bakargiev – è un ritratto filmico che viaggia nei tratti più salienti di un curatore particolarmente espressivo, istrionico, sperimentale ed al contempo enciclopedico e comportamentale”. Certo uno dei passi meglio riusciti di una mostra assolutamente curiosa e particolare, per la quale Bonito Oliva ha donato al CRRI (Centro Ricerca Castello di Rivoli) il proprio archivio personale, mettendolo a disposizione degli studiosi d’arte, e la “Maison Gucci” ha realizzato la divise per il personale che accoglie al Museo i visitatori. Mostre nella mostra. E direttore d’orchestra quel gran geniaccio, unico e irripetibile, di A.B.O.

mente), prima di tutti, in epoche e discipline solo in apparenza tanto diverse. Così “A.B.O. Transitando” ne racconta l’arte e la vita, catturando il suo desiderio di essere “un eterno bambino, privo di sensi di colpe” e di vivere “nell’eterno ritorno, senza timore di un qualsivoglia futuro”. “Quello realizzato da Irene Dionisio per la mostra al Castello di Rivoli – ricorda il direttore del Museo Carolyn Christov-Bakargiev – è un ritratto filmico che viaggia nei tratti più salienti di un curatore particolarmente espressivo, istrionico, sperimentale ed al contempo enciclopedico e comportamentale”. Certo uno dei passi meglio riusciti di una mostra assolutamente curiosa e particolare, per la quale Bonito Oliva ha donato al CRRI (Centro Ricerca Castello di Rivoli) il proprio archivio personale, mettendolo a disposizione degli studiosi d’arte, e la “Maison Gucci” ha realizzato la divise per il personale che accoglie al Museo i visitatori. Mostre nella mostra. E direttore d’orchestra quel gran geniaccio, unico e irripetibile, di A.B.O.