Primo incontro di “Storie della Fotografia”con Walter Guadagnini

L’incontro ha un costo di 3 Euro.

Primo incontro di “Storie della Fotografia”con Walter Guadagnini

Curata da Ilario Manfredini, la rassegna ricrea la favolosa stagione artistica intrapresa da Domenico Della Rovere e dalla sua nobile famiglia in Piemonte. Nato a Vinovo nel 1442, figlio del conte Giovanni di Vinovo e dalla contessa Anna del Pozzo, studiò teologia all’Università di Torino. La storia dei Della Rovere di Vinovo si intreccia strettamente con quella di Francesco Della Rovere, futuro papa Sisto IV. Nato da una famiglia savonese, benestante ma non blasonata, famoso teologo e abituale frequentatore della corte papale a Roma, Francesco Della Rovere conobbe i fratelli vinovesi Domenico e Cristoforo Della Rovere durante una visita a Chieri presentandosi perfino come membro della loro famiglia pur non avendo un titolo nobiliare. Avevano lo stesso cognome ma non erano congiunti anche se forse tra i due rami della famiglia esiste davvero una lontana parentela. I “Della Rovere” sono infatti originari di Savona dai quali nasceranno varie famiglie tra cui i Della Rovere di Urbino. I tre Della Rovere divennero amici e un tal giorno Domenico e Cristoforo si trasferirono a Roma proprio sotto la protezione di Francesco che qualche anno dopo diventerà papa Sisto IV. A Vinovo Domenico trascorse brevi periodi della sua vita ma fu comunque l’artefice del castello che verrà eretto alla fine del Quattrocento. Alla morte del fratello Cristoforo divenne cardinale e poi vescovo di Torino nel 1482.

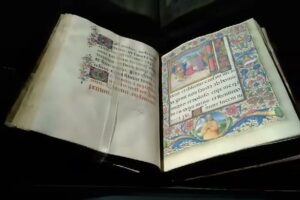

Curata da Ilario Manfredini, la rassegna ricrea la favolosa stagione artistica intrapresa da Domenico Della Rovere e dalla sua nobile famiglia in Piemonte. Nato a Vinovo nel 1442, figlio del conte Giovanni di Vinovo e dalla contessa Anna del Pozzo, studiò teologia all’Università di Torino. La storia dei Della Rovere di Vinovo si intreccia strettamente con quella di Francesco Della Rovere, futuro papa Sisto IV. Nato da una famiglia savonese, benestante ma non blasonata, famoso teologo e abituale frequentatore della corte papale a Roma, Francesco Della Rovere conobbe i fratelli vinovesi Domenico e Cristoforo Della Rovere durante una visita a Chieri presentandosi perfino come membro della loro famiglia pur non avendo un titolo nobiliare. Avevano lo stesso cognome ma non erano congiunti anche se forse tra i due rami della famiglia esiste davvero una lontana parentela. I “Della Rovere” sono infatti originari di Savona dai quali nasceranno varie famiglie tra cui i Della Rovere di Urbino. I tre Della Rovere divennero amici e un tal giorno Domenico e Cristoforo si trasferirono a Roma proprio sotto la protezione di Francesco che qualche anno dopo diventerà papa Sisto IV. A Vinovo Domenico trascorse brevi periodi della sua vita ma fu comunque l’artefice del castello che verrà eretto alla fine del Quattrocento. Alla morte del fratello Cristoforo divenne cardinale e poi vescovo di Torino nel 1482. In mostra sono esposte miniature, dipinti, documenti e riproduzioni antiche provenienti da diversi musei e biblioteche in cui si mettono in rilievo anche le fasi del restauro rinascimentale della dimora e del parco. Tra i dipinti in vetrina nelle sale del castello spiccano tre tavolette di Gandolfino da Roreto, una serie di ritratti in cui compaiono personaggi illustri conosciuti da Domenico Della Rovere, come Carlo VIII di Francia e Carlo II di Savoia, detto il Buono, in un quadro realizzato dal chivassese Defendente Ferrari.

In mostra sono esposte miniature, dipinti, documenti e riproduzioni antiche provenienti da diversi musei e biblioteche in cui si mettono in rilievo anche le fasi del restauro rinascimentale della dimora e del parco. Tra i dipinti in vetrina nelle sale del castello spiccano tre tavolette di Gandolfino da Roreto, una serie di ritratti in cui compaiono personaggi illustri conosciuti da Domenico Della Rovere, come Carlo VIII di Francia e Carlo II di Savoia, detto il Buono, in un quadro realizzato dal chivassese Defendente Ferrari. Il maniero rinascimentale sarà sede nel Settecento di una prestigiosa manifattura di porcellane e in seguito accoglierà il collegio della Regia Università degli studi di Torino. Nel 1693 con la morte, senza eredi, dell’ultimo discendente Carlo terminò il ramo vinovese dei Della Rovere e la proprietà fu assegnata al conte Carlo Francesco Delle Lanze, figlio del duca di Savoia Carlo Emanuele II. Oggi il castello, patrimonio del Comune di Vinovo, ospita la biblioteca e in alcune sale vengono organizzate mostre e iniziative culturali.

Il maniero rinascimentale sarà sede nel Settecento di una prestigiosa manifattura di porcellane e in seguito accoglierà il collegio della Regia Università degli studi di Torino. Nel 1693 con la morte, senza eredi, dell’ultimo discendente Carlo terminò il ramo vinovese dei Della Rovere e la proprietà fu assegnata al conte Carlo Francesco Delle Lanze, figlio del duca di Savoia Carlo Emanuele II. Oggi il castello, patrimonio del Comune di Vinovo, ospita la biblioteca e in alcune sale vengono organizzate mostre e iniziative culturali.Dal 29 marzo

Le origini del kesa (termine giapponese che traduce dal sanscrito kasaya ovvero “ocra”), la veste indossata dai monaci buddhisti, sono antichissime e leggendarie.

Secondo la tradizione fu infatti il Buddha stesso a chiedere al suo discepolo Ananda di realizzare un abito che tutti i suoi seguaci potessero indossare e che fosse somigliante alle geometrie delle risaie in cui amava passeggiare. L’uomo lo accontentò e cucì una veste semplicemente assemblando tessuti di recupero. Da allora i monaci realizzato i kasaya (che prenderà il nome di kesa quando il Buddhismo entrerà in Giappone) unendo vecchi lembi di stoffe, scampoli spesso laceri e rovinati e tinti con terre umili (ocre, da cui il nome), che vanno a comporre una veste unica, “il più prezioso degli abiti”, simbolo di semplicità e purezza.

Dal 28 marzo viene eccezionalmente esposto al pubblico, in occasione di una delle periodiche rotazioni a fini conservativi che interessano la galleria dedicata al Giappone, uno dei tesori delle collezioni del MAO, un kesa di epoca Edo (sec. 1603-1967) in raso di seta verde broccato, decorato con gruppi di nuvole e una serie di motivi circolari sparsi, ognuno dei quali ricorda una corolla floreale stilizzata.

La scelta e l’accostamento di colori, oltre alla stessa iconografia, rimandano agli analoghi tessuti realizzati in Cina già durante l’epoca Tang e sono frutto di commistioni e di influenze reciproche fra Cina e Medio Oriente che, nei secoli, hanno fatto viaggiare sulle antiche rotte commerciali non solo merci preziose, ma lingue, stili, saperi.

Su queste stesse rotte ha viaggiato anche il secondo kesa esposto, un raro esemplare creato a partire dal cosiddetto “broccato di Ezo”, un tipo di tessuto giunto in Giappone dalla Cina attraverso la zona di Ezo, l’attuale Hokkaido, terra degli Ainu. Il tessuto in seta e argento a strisce presenta una decorazione floreale molto ricca: su uno sfondo brillante di color rosso-arancio sono intessuti grandi tralci di peonia e altri fiori, accostati a simboli augurali, fra cui spicca il motivo ricorrente della moneta, stilizzata secondo l’uso cinese nell’anagramma degli “Otto Tesori”.

PINACOTECA ALBERTINA

Sabato 9 aprile 2022 – ore 15.00 e 16.30

Un evento coordinato dall’Associazione Abbonamento Musei, con molti musei aderenti tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Come per magia, i ritratti della Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti torneranno in vita per mettersi in posa di fronte ai bambini e raccontarci la moda nella Belle Époque, tra Ottocento e Novecento. Gli allievi dell’Accademia di Belle Arti aiuteranno i bambini a colorare i loro disegni e a tutti i partecipanti verrà regalata una tavoletta di cioccolato di Baratti & Milano, con una preziosa busta dorata da collezione.

Un evento imperdibile, adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, divisi in differenti gruppetti di disegno a seconda dell’età e posizionati di fronte ai rievocatori storici dell’Associazione Le Vie del Tempo!

COSTO PER I BAMBINI E PER GLI ACCOMPAGNATORI ADULTI:

7 euro a persona

+ biglietto d’ingresso al museo (INTERO 7 euro, RIDOTTO 5 euro, GRATUITO con la tessera dell’Abbonamento Musei).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

pinacoteca.albertina@coopculture.it – 0110897370

Pinacoteca Albertina, via Accademia Albertina 8, Torino

Si è svolta a Vignale Monferrato domenica 27 marzo, l’inaugurazione della mostra personale di fumetti di Andrea Ferraris che ha per titolo ” Giù nella valle” (ingresso libero). L’ esposizione di tavole originali a colori durerà fino al 18 aprile 2022 dalle 15 alle18 (solo le domeniche).

Si è svolta a Vignale Monferrato domenica 27 marzo, l’inaugurazione della mostra personale di fumetti di Andrea Ferraris che ha per titolo ” Giù nella valle” (ingresso libero). L’ esposizione di tavole originali a colori durerà fino al 18 aprile 2022 dalle 15 alle18 (solo le domeniche). La ” chiesa dei battuti ” è stata eletta a luogo dove si svolgerà l’evento espositivo. L’ artista genovese di cui ho diffusamente scritto sul torinese, espone tavole ispirate al racconto ” il Mendicante” di Guy de Maupassant apparse la prima volta su Linus nel 2021. Nel 2020 sono apparse sempre sulla famosa rivista di fumetti fondata dal compianto Oreste del Buono, altre tavole di Ferraris : le storie brevi ” la Volpe e la Faina” e ” il Fiume” ambientate nelle campagne vignalesi coi suoi personaggi dove il disegnatore sovente soggiorna e lavora, nel suo studio della frazione San Lorenzo. La personale è stata inaugurata dal sindaco Tina Corona alla presenza di un folto gruppo di invitati e promossa dal Club Unesco, attraverso l’associazione il Monferrato degli Infernot (www.monferratodegliinfernot.it).La chiesa (attualmente sconsacrata) prende il nome dall’Ordine dei Battuti, confraternita di laici del medioevo. La confraternita fu un gruppo di religiosi penitenziali, usi alle pene corporali per l’espiazione dei peccati, anche per mezzo dell’autoflagellazione, da cui deriva la denominazione ‘battuti’. Un po’ come dei ‘chierici vaganti’ giravano per i paesi raccogliendo l’elemosina per il sostentamento e la beneficenza, dediti anche nelle frequenti soste, alla preghiera e alle lodi. La piccola chiesa di Vignale Monferrato sovente era luogo di sosta e riunione dei chierici. Il soffitto ligneo del luogo di culto, è stato completamente ricostruito. All’ interno sono visibili la corale lignea dietro l’altare e gli affreschi della volta, tutti originali d’epoca. Il campanile in mattoni faccia a vista, è di sezione triangolare, dettaglio architettonico che lo rende di particolare interesse. La mostra offre la possibilità di vedere le tavole di Andrea Ferraris, in un contesto inusuale, esposte sulle pareti sbrecciate e in crudo, in una tipicità rustica e agreste al centro delle colline monferrine. Tavole originali colorate e inchiostrate dalla moglie Daniela. Utili a comprendere come il fumetto, venga prodotto e stampato, per mezzo di una riduzione dalla dimensione originale alla striscia stampata. Una occasione speciale per gli appassionati del genere, che potranno compiere facoltativamente con la visita alla mostra, anche la degustazione nella zona dei vini dei produttori locali, in particolare la barbera, il grignolino e la freisa. Rossi doc, forti e corposi. Tipici di Vignale Monferrato. Prosit.

Aldo Colonna

Casa Museo ZonaRosato annuncia la mostra personale di Simona Galeotti, Sciamani & Co.

Inaugurazione sabato 2 aprile – Finissage sabato 23 aprile, dalle 17h, nello spazio espositivo indipendente di Gerardo Rosato in Via Exilles 84.

In questa occasione, l’artista invita lo spettatore ad interrogarsi intorno a quesiti tanto semplici quanto esistenziali. Chi siamo? Da dove veniamo? Ma soprattutto, dove andiamo?

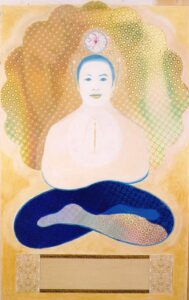

Sciamani & Co. riunisce i lavori di Galeotti con l’intento di dare delle possibili risposte; attraverso le opere dell’artista torinese emerge la necessità di un viaggio, non terreno ma spirituale, metafisico. Per l’artista il viaggio inizia nel 2001, quando incontra per la prima volta i personaggi delle sue opere, alla conferenza “Donne di Pace” al Sermig e in Valsavarenche per “La guarigione della madre terra” organizzate dall’ associazione Where The Eagle Fly di Costanzo Allione e Anna Saudin: si tratta di Sciamani, Guaritrici ed Ambasciatori di fede. I vari incontri esperenziali di questi personaggi si concentrano successivamente nella mostra personale al PAV di Torino per il decennale di “Donne di pace 2001 – 2011”, curata da Valentina Bonomonte.

Ciò che accomuna sotto un unico denominatore i soggetti rappresentati è la presenza di un bagliore che splende in ogni raffigurazione, creando un forte legame tra le opere. Il chiarore appare come una sorta di rivelazione, sintomo di una delle fasi sciamaniche, come la chiamata oppure la metamorfosi. Fasi che ogni sciamano deve accettare nella propria vita ed abbracciare come parte del proprio viaggio terreno ed ultraterreno.

L’ascesa, la levitazione e la tendenza verso l’alto sono dei tratti onnipresenti nella vita spirituale e terrena dei soggetti che l’artista rappresenta; infatti, attraverso un sapiente utilizzo della pittura e di diversi materiali (plastica, carta e pigmenti iridescenti, stoffe rare e gioielli), Galeotti è capace di far percepire i movimenti dei suoi personaggi.

L’incontro con queste persone ha portato l’artista a prendere coscienza di nuove dimensioni che ha scoperto di avere già dentro di sé. Ispirandosi al concetto di Africa interiore di Jean Paul Richter, dove nei meandri piu nascosti della mente fluttuano pensieri e vissuti che emergono inaspettatamente nel sogno della nostra realtà, la chiave di lettura dell’esposizione è da intendersi nell’unione di diverse dimensioni: corporeità e spiritualità, emotività e razionalità, quotidiano e metafisico.

Habiba ne è forse l’esempio più nitido. La guaritrice Uzbeka – come gli altri personaggi – tende le mani verso l’alto, quasi mantenendo una posizione di trance ottico-visiva; i suoi abiti e un amuleto lasciato pendere dalla mano destra danno l’idea di un movimento incoscio, come se fosse voluto da Altro e per Altro. Le mani, così come la presenza di precisi focus luminosi rappresentano il fil- rouge che conferisce alle opere una concreta lettura d’insieme.

Come lo sciamanesimo, l’arte di Simona Galeotti è un mezzo per esplorare gli stati di coscienza non ordinari, quelli che sono in comunione con una forza esterna o “spirito”. Per l’artista realizzare un’opera d’arte può implicare un processo di metamorfosi, intuizioni, visioni e sogni.

Collettività e confronto sono i presupposti per affrontare il viaggio ultraterreno che l’artista fa uscire dalle proprie opere: la volontà di concedere il proprio ego alla collettività è da leggersi come il primo passo verso la cosmovisione, un’apertura all’Altro e all’Oltre di sé.

Testo e curatela di Sonja Krstic e Neri Muccini Perfomance sonora di Stefano Giorgi

Sciamani & Co. Inaugurazione sabato 2 aprile – Finissage sabato 23 aprile giorni feriali su appuntamento.

Info: Gerry Rosato 333 163 00 65

Sonja Krstic 340 984 29 79 CasaMuseo ZonaRosato Via Exilles 84

La luce, sopra ogni altra cosa. La luce che abbaglia, che riempie le stanze e i giardini e le spiagge di gioia, accecante e avvolgente, in alcuni tratti impressa violentemente, che colpisce con tagli diversi gli oggetti che incontra, che inonda, che si espande. “Pittore della luce” è l’immagine che accompagna quel nome, Sorolla – Joaquin Sorolla y Bastida – nella mostra, a cura di Micol Forti e Consuelo Luca de Tena, che Milano, nella sede di Palazzo Reale (dopo una precedente occasione, nel marzo 2012, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara), ha voluto dedicare, sino al 26 giugno, ad un grande artista – magnifico, a noi poco noto nonostante i rapporti e le frequentazioni italiani, non certo perché chiuso entro i confini di quella penisola sotto il cui sole era nato – spagnolo (nacque ne 1863, morì nel 1923), coprodotta dal Comune di Milano-Cultura e da CMS Cultura, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e lo Sport della Spagna, il Museo Sorolla e la Fundaciòn Museo Sorolla madrileni e altre prestigiose istituzioni museali pubbliche e private. “È stato un maestro di luce – sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, nella presentazione in catalogo -, che nei suoi quadri ha l’intensità e il calore che risplende sui mari e nei cieli spagnoli. Grazie al suo virtuosismo cromatico, emergono dalla sua opera lampi di modernità che hanno innovato la pittura spagnola, aprendola alle nuove temperie artistiche affermatesi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento”.

La luce, sopra ogni altra cosa. La luce che abbaglia, che riempie le stanze e i giardini e le spiagge di gioia, accecante e avvolgente, in alcuni tratti impressa violentemente, che colpisce con tagli diversi gli oggetti che incontra, che inonda, che si espande. “Pittore della luce” è l’immagine che accompagna quel nome, Sorolla – Joaquin Sorolla y Bastida – nella mostra, a cura di Micol Forti e Consuelo Luca de Tena, che Milano, nella sede di Palazzo Reale (dopo una precedente occasione, nel marzo 2012, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara), ha voluto dedicare, sino al 26 giugno, ad un grande artista – magnifico, a noi poco noto nonostante i rapporti e le frequentazioni italiani, non certo perché chiuso entro i confini di quella penisola sotto il cui sole era nato – spagnolo (nacque ne 1863, morì nel 1923), coprodotta dal Comune di Milano-Cultura e da CMS Cultura, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e lo Sport della Spagna, il Museo Sorolla e la Fundaciòn Museo Sorolla madrileni e altre prestigiose istituzioni museali pubbliche e private. “È stato un maestro di luce – sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, nella presentazione in catalogo -, che nei suoi quadri ha l’intensità e il calore che risplende sui mari e nei cieli spagnoli. Grazie al suo virtuosismo cromatico, emergono dalla sua opera lampi di modernità che hanno innovato la pittura spagnola, aprendola alle nuove temperie artistiche affermatesi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento”.

Una pittura di gioia e di forte violenza, che già aveva spinto lo stesso Monet a definire il circa trentenne pittore di Valencia “un gaudente della luce”. Un artista che presto s’impegna a provare per schizzi, a frequentare corsi serali e che nel 1878, quindicenne, mette piede tra mille sacrifici all’Accademia di Belle Arti, lui orfano a soli due anni di entrambi i genitori e allevato con la sorella Eugenia in casa di una zia materna. Poi le opere di Velasquez al Prado che lo affascinano, e i concorsi e i primi premi, una borsa di studio nell’’85 per un soggiorno a Roma di tre anni, i viaggi a Venezia, a Pisa, a Napoli e a Firenze, sempre ad ammirare e studiare le opere dei Maestri, nello stesso anno per la prima volta a Parigi. Parigi ricca di stimoli e di idee, di fermenti non soltanto artistici ma pure sociali, una Parigi che vede in quello stesso anno la grande retrospettiva dedicata a Delacroix e la pubblicazione di “Germinal” di Zola, una città lambita dalle diverse angolazioni della pittura impressionista che lo spinge, lui poco più che ventenne, a ricercare l’indirizzo e l’esattezza e il tono definitivo della propria arte. Ci ritornerà nel 1900, in occasione della Esposizione Universale, per esporre – dopo lunghi ripensamenti – “Triste eredità”, un successo inimmaginato che gli frutterà l’ambitissimo “Grand Prix” e che gli aprirà le porte delle prestigiose gallerie d’arte della capitale francese e di gran parte dell’Europa.

Una pittura di gioia e di forte violenza, che già aveva spinto lo stesso Monet a definire il circa trentenne pittore di Valencia “un gaudente della luce”. Un artista che presto s’impegna a provare per schizzi, a frequentare corsi serali e che nel 1878, quindicenne, mette piede tra mille sacrifici all’Accademia di Belle Arti, lui orfano a soli due anni di entrambi i genitori e allevato con la sorella Eugenia in casa di una zia materna. Poi le opere di Velasquez al Prado che lo affascinano, e i concorsi e i primi premi, una borsa di studio nell’’85 per un soggiorno a Roma di tre anni, i viaggi a Venezia, a Pisa, a Napoli e a Firenze, sempre ad ammirare e studiare le opere dei Maestri, nello stesso anno per la prima volta a Parigi. Parigi ricca di stimoli e di idee, di fermenti non soltanto artistici ma pure sociali, una Parigi che vede in quello stesso anno la grande retrospettiva dedicata a Delacroix e la pubblicazione di “Germinal” di Zola, una città lambita dalle diverse angolazioni della pittura impressionista che lo spinge, lui poco più che ventenne, a ricercare l’indirizzo e l’esattezza e il tono definitivo della propria arte. Ci ritornerà nel 1900, in occasione della Esposizione Universale, per esporre – dopo lunghi ripensamenti – “Triste eredità”, un successo inimmaginato che gli frutterà l’ambitissimo “Grand Prix” e che gli aprirà le porte delle prestigiose gallerie d’arte della capitale francese e di gran parte dell’Europa.

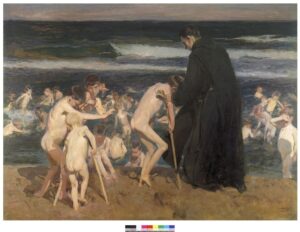

Una immagine forte e “sgradevole”, la comunione della bellezza del mare rappresentato en plein air secondo un imperativo che il pittore fece suo per  tutta la vita e un “soggetto emotivamente e socialmente carico”, un folto gruppo di bambini, i piccoli corpi nudi colpiti dalla luce del sole, poliomielitici, rachitici, storpi, ciechi, rudimentali bastoni a reggerne alcuni, che un Fratello del vicino Ospedale dell’Ordine di San Giovanni di Dio ha accompagnato un giorno sulla spiaggia di Malvarrosa, vicino Valencia. Il titolo originale doveva essere “I figli del piacere” – all’epoca simili ragazzi erano ritenuti il frutto di esistenze rovinate da vizi e alcol -, dipinto l’anno precedente, titolo mutato su consiglio dell’amico Vicente Blasco Ibànez, repubblicano e socialista convinto, uomo d’intensa attività politica, che già aveva dato alle stampe vari romanzi nelle cui pagine aveva descritto le miserie dei pescatori e dei contadini valenciani, che spingeva l’artista a guardare con occhio sempre più critico e intenso ad una società malata e colpevole, povertà e prostituzione non ultimi peccati. Nasce “Giorno felice” (o “Ritorno dalla prima comunione”, 1892) per l’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Madrid, il miserevole ambiente di una baracca sulla spiaggia di Valencia, un nonno cieco e una nipotina che lo ossequia con un bacio sulla mano, appena tornata dalla prima comunione, l’abito bianco e la luce del sole che filtra tra le assi in cattivo stato senza toccare minimamente i personaggi in primo piano mentre forse un lembo di speranza è dato da quell’apertura sulla spiaggia carica di sole, il mare sullo sfondo. Nasce soprattutto “La tratta delle bianche” (1894), quattro povere prostitute, addormentate e chiuse nei loro scialli a riscaldarsi come possono, tutte in giovane età, pochi bagagli in

tutta la vita e un “soggetto emotivamente e socialmente carico”, un folto gruppo di bambini, i piccoli corpi nudi colpiti dalla luce del sole, poliomielitici, rachitici, storpi, ciechi, rudimentali bastoni a reggerne alcuni, che un Fratello del vicino Ospedale dell’Ordine di San Giovanni di Dio ha accompagnato un giorno sulla spiaggia di Malvarrosa, vicino Valencia. Il titolo originale doveva essere “I figli del piacere” – all’epoca simili ragazzi erano ritenuti il frutto di esistenze rovinate da vizi e alcol -, dipinto l’anno precedente, titolo mutato su consiglio dell’amico Vicente Blasco Ibànez, repubblicano e socialista convinto, uomo d’intensa attività politica, che già aveva dato alle stampe vari romanzi nelle cui pagine aveva descritto le miserie dei pescatori e dei contadini valenciani, che spingeva l’artista a guardare con occhio sempre più critico e intenso ad una società malata e colpevole, povertà e prostituzione non ultimi peccati. Nasce “Giorno felice” (o “Ritorno dalla prima comunione”, 1892) per l’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Madrid, il miserevole ambiente di una baracca sulla spiaggia di Valencia, un nonno cieco e una nipotina che lo ossequia con un bacio sulla mano, appena tornata dalla prima comunione, l’abito bianco e la luce del sole che filtra tra le assi in cattivo stato senza toccare minimamente i personaggi in primo piano mentre forse un lembo di speranza è dato da quell’apertura sulla spiaggia carica di sole, il mare sullo sfondo. Nasce soprattutto “La tratta delle bianche” (1894), quattro povere prostitute, addormentate e chiuse nei loro scialli a riscaldarsi come possono, tutte in giovane età, pochi bagagli in  primo piano, trasportate all’interno di un vagone ferroviario sotto l’occhio di una vecchia sorvegliante: il passaggio da un luogo di lavoro ad un altro, triste pratica diffusa all’epoca, un’opera di estremo realismo, le pareti del claustrofobico, soffocante vagone a far da confine con il mondo, la dolcezza triste dei visi, una tela dai colori cupi, dove il solo rosa di una gonna sembra portare con sé un sottile senso di leggerezza, una tela che racchiude un’intera narrazione, un passato e un futuro, l’esistenza delle vittime, una struggente emozione assai potente.

primo piano, trasportate all’interno di un vagone ferroviario sotto l’occhio di una vecchia sorvegliante: il passaggio da un luogo di lavoro ad un altro, triste pratica diffusa all’epoca, un’opera di estremo realismo, le pareti del claustrofobico, soffocante vagone a far da confine con il mondo, la dolcezza triste dei visi, una tela dai colori cupi, dove il solo rosa di una gonna sembra portare con sé un sottile senso di leggerezza, una tela che racchiude un’intera narrazione, un passato e un futuro, l’esistenza delle vittime, una struggente emozione assai potente.

La luce torna a inondare “Cucendo la vela” (1896, con grande felicità degli organizzatori l’artista accetterà di presentarla alla Biennale veneziana del 1905), lo sguardo del pittore pronto a catturare nell’immediatezza le scene che gli cadono sotto gli occhi. Qui un gruppo di donne, i visi aperti al sorriso, due uomini in secondo piano, in un momento di pausa della pesca rammendano quelle parti che le tempeste possono aver rovinato. È un’allegria quella vela, i grumi di luce buttati qua e là e le brevi piccole quasi impercettibili ombre (qualcuno ha parlato di “latente luminosità delle ombre”), l’esplosione del tessuto, le pieghe e l’arruffarsi vaporoso; è un’allegria la tavolozza di colori e le pennellate vigorose, il sole che passa attraverso e i giochi cromatici impressi sulla tela, la gioia sincera del lavoro, è un’allegria quella distesa di piante e di fiori che occupano gran parte dell’interno, come nel “Giorno felice” ancora un pezzo di mare e di cieli azzurri sullo sfondo, anche ad aprire un varco al cambiamento. È un’allegria tutto quel bianco che riempie le spiagge nella quotidianità delle gite o dei soggiorni di Clotilde, la moglie di Sorolla, e dei loro figli (“Istantanea, Biarritz”, 1906, lei con una piccola Kodak tra le mani a riprendere gli attimi più preziosi, anche qui pennellate rapide e la materia del colore che s’imprime prezioso sulla tela, pennellate “sfrangiate” che stringono forte il personaggio e lo sfondo), l’incedere di Maria, la figlia maggiore, sulla spiaggia, mentre i raggi del sole colpiscono lo schiumeggiare della riva, gli abiti immacolati secondo le leggi della moda (“Antonio Garcia”, 1909). Il bianco, il dilagare del colore, di questo colore, diviene predominante, allontana la necessità, come era in passato, di dare tratti esatti ai volti. Ne nascono capolavori come “Sotto la tenda, la spiaggia di Zarauz” (1910), un tripudio di sole e di ombre, di vesti e di ombrellini e di cappelli di paglia, adagiati sull’aranciato della sabbia; o come “La siesta” (1911), dove l’artista ritrae la famiglia al completo nel riposo di un pomeriggio, solo l’abito di Clotilde spruzzato di un tenue rosato, immersi tutti nella forte, compatta macchia fatta di verde e di giallo che li circonda.

Anche l’interesse per la luce e i colori dei giardini colpisce inevitabilmente la pittura di Joaquin Sorolla, siano essi giardini privati o quelli dell’Alcazar di Siviglia o dell’Alhambra di Granada (sia quello della grande casa che il pittore s’era fatto costruire nel 1911 dall’architetto Enrique Marìa Repullés a Madrid, a racchiudere le aree di abitazione e di lavoro), un susseguirsi di archi e portali e distese di fiori che si riflettono in fresche vasche d’acqua. Mentre il successo europeo s’ingigantisce; mentre affida la propria arte ai ritratti (“l’anima di un ritratto è impalpabile e sfuggente e deve essere colta dal pittore con maggiore precisione e rapidità di quella che serve per rendere la tinta di una nube o il riflesso della luce su un’onda che si frange”, ebbe a sottolineare Sorolla), al chiuso di una sala o all’aperto, come quello newyorkese, esuberante, “grandioso”, di Louis Comfort Tiffany, ancora un signore in abito bianco, la tavolozza in mano e la tela davanti, inondato alle sue spalle di una quantità inverosimile di fiori, dai più svariati colori, ancora offerti con pennellate calde e ampie, robuste e concrete; mentre lega la propria arte allo studio del mondo greco (in Grecia non metterà mai piede ma subirà il completo fascino dei fregi del Partenone durante un suo soggiorno londinese, in occasione di una personale nel 1908 alle Grafton Gallieries) e romano (in passato, duranti gli anni del suo apprendistato, la possibilità di studiare l’antichità della capitale), ricavandone calde suggestioni nella composizione e nel gusto per le figure monumentali – basterebbe il solo esempio della “Veste rosa” (1916), “uno dei migliori che abbia mai realizzato”, due donne colte dopo il bagno, al riparo all’interno di una cabina dei raggi del sole che provengono dalla spiaggia attraverso i legni sconnessi, il corpo della ragazza bruna con indosso una veste rosata che aderisce con sensualità, a rappresentare in perfetto esempio statue antiche dal panneggio bagnato; in questo momento di nuovi lavori e di idee da sviluppare, fondamentale è l’incontro con il mecenate americano Archer Milton Huntington, appassionato di arte e scultura spagnole e fondatore nel 1904 dell’Hispanic Society of America di New York. L’uomo ha conosciuto l’arte di Sorolla a Londra, ne è rimasto entusiasta: la mostra nell’Upper Manhattan ottiene un successo senza precedenti e viene replicata con altrettanta affluenza di spettatori e di acquirenti a Boston e a Buffalo, due anni

Anche l’interesse per la luce e i colori dei giardini colpisce inevitabilmente la pittura di Joaquin Sorolla, siano essi giardini privati o quelli dell’Alcazar di Siviglia o dell’Alhambra di Granada (sia quello della grande casa che il pittore s’era fatto costruire nel 1911 dall’architetto Enrique Marìa Repullés a Madrid, a racchiudere le aree di abitazione e di lavoro), un susseguirsi di archi e portali e distese di fiori che si riflettono in fresche vasche d’acqua. Mentre il successo europeo s’ingigantisce; mentre affida la propria arte ai ritratti (“l’anima di un ritratto è impalpabile e sfuggente e deve essere colta dal pittore con maggiore precisione e rapidità di quella che serve per rendere la tinta di una nube o il riflesso della luce su un’onda che si frange”, ebbe a sottolineare Sorolla), al chiuso di una sala o all’aperto, come quello newyorkese, esuberante, “grandioso”, di Louis Comfort Tiffany, ancora un signore in abito bianco, la tavolozza in mano e la tela davanti, inondato alle sue spalle di una quantità inverosimile di fiori, dai più svariati colori, ancora offerti con pennellate calde e ampie, robuste e concrete; mentre lega la propria arte allo studio del mondo greco (in Grecia non metterà mai piede ma subirà il completo fascino dei fregi del Partenone durante un suo soggiorno londinese, in occasione di una personale nel 1908 alle Grafton Gallieries) e romano (in passato, duranti gli anni del suo apprendistato, la possibilità di studiare l’antichità della capitale), ricavandone calde suggestioni nella composizione e nel gusto per le figure monumentali – basterebbe il solo esempio della “Veste rosa” (1916), “uno dei migliori che abbia mai realizzato”, due donne colte dopo il bagno, al riparo all’interno di una cabina dei raggi del sole che provengono dalla spiaggia attraverso i legni sconnessi, il corpo della ragazza bruna con indosso una veste rosata che aderisce con sensualità, a rappresentare in perfetto esempio statue antiche dal panneggio bagnato; in questo momento di nuovi lavori e di idee da sviluppare, fondamentale è l’incontro con il mecenate americano Archer Milton Huntington, appassionato di arte e scultura spagnole e fondatore nel 1904 dell’Hispanic Society of America di New York. L’uomo ha conosciuto l’arte di Sorolla a Londra, ne è rimasto entusiasta: la mostra nell’Upper Manhattan ottiene un successo senza precedenti e viene replicata con altrettanta affluenza di spettatori e di acquirenti a Boston e a Buffalo, due anni  più tardi a Chicago e Saint Louis. Tra il 1910 e il 1911 Sorolla accetta una committenza straordinaria da parte di Huntington, un lavoro che assorbirà gran parte delle sue forze negli ultimi anni della vita: il ciclo “Visione della Spagna”, pannelli a olio di tre metri e mezzo d’altezza per una lunghezza complessiva di 70 metri, che lo vedrà impegnato sino al 1919 e per il quale l’artista si vedrà costretto a viaggiare e a documentare i costumi e l’umanità delle varie realtà del paese, i paesaggi e gli abiti tipici e i visi e il folklore.

più tardi a Chicago e Saint Louis. Tra il 1910 e il 1911 Sorolla accetta una committenza straordinaria da parte di Huntington, un lavoro che assorbirà gran parte delle sue forze negli ultimi anni della vita: il ciclo “Visione della Spagna”, pannelli a olio di tre metri e mezzo d’altezza per una lunghezza complessiva di 70 metri, che lo vedrà impegnato sino al 1919 e per il quale l’artista si vedrà costretto a viaggiare e a documentare i costumi e l’umanità delle varie realtà del paese, i paesaggi e gli abiti tipici e i visi e il folklore.

L’ultima immagine di Joaquin Sorolla è quel giardino di casa sua, tanto desiderato, ancora un’occasione perché ogni colore trovi la propria esplosione, perché le luci e le ombre s’imprimano ancora una volta, perché ogni angolo prenda vita, i vasi di gerani, il roseto, i colonnati, lo stagno, le buganvillee che tutto invadono. Tra quelle visioni, le ultime, il pittore nel 1920 verrà colpito da quell’ictus che lo terrà lontano dal suo lavoro e che tre anni dopo, il 10 agosto 1923, lo porterà alla morte. Tra le ultime tele di Sorolla, “Giardino di casa Sorolla con sedia vuota”, le ombre e le luci che filtrano attraverso l’intricarsi delle foglie, i ricami sul terreno e sulla casa sullo sfondo. Consuelo Luca de Tena ricorda: “La poltrona di vimini su cui Sorolla siede in tante fotografie, mentre chiacchiera o dipinge, è vuota. Come un commiato.”

Elio Rabbione

Nelle immagini, nell’ordine: “Istantanea, Biarritz”, 1906, olio su tela, Madrid Museo Sorolla; “Cucendo la tela”, 1896, olio su tela, Galleria Int. d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Venezia; “Tratta delle bianche”, 1894, olio su tela, Madrid Casa Sorolla; “Triste eredità”, 1899, olio su tela, Colleciòn Fundaciòn Bancaja, Valencia; “Sotto alla tenda, la spiaggia di Zarauz”, 1910, olio su tela, Madrid Museo Sorolla; “Giardino di casa Sorolla”, 1918-1919, olio su tela, Madrid Museo Sorolla; “Ritratto di Louis Comfort Tiffany”, 1911, olio su tela, The Hispanic Society of America, New York.

La casa d’arte e antiquariato di Verolengo

Ha preso il via il 26 marzo scorso, fino al prossimo 3 aprile,Modenantiquaria, manifestazione internazionale dedicata all’Alto Antiquariato, giunta ormai alla sua 35esima edizione. Designer, esperti e appassionati d’arte si ritrovano alla kermesse artistica di Modena, dove sono protagoniste le opere d’arte d’eccezione, garantite dai maggiori antiquari italiani e esteri.

Anche il Piemonte è presente a Modenantiquaria con la partecipazione, ormai consueta, di MATTARTE, realtà del territorio specializzata nella compravendita di arte e antiquariato, nata nel lontano 1896 come bottega d’arte. L’antiquariato ha, da sempre, rappresentato una passione di famiglia, anche negli anni Cinquanta, in cui era attivo Giovanni Matta, sensibile ai cambiamenti del mercato e capace di sviluppare ulteriormente l’azienda, introducendo anche il ruolo di casa d’aste. Oggi l’attività è arrivata alla quarta generazione con Pinuccia Matta e il marito Raffaello Lucchese, perito e esperto d’Arte del Tribunale di Torino.

Anche il Piemonte è presente a Modenantiquaria con la partecipazione, ormai consueta, di MATTARTE, realtà del territorio specializzata nella compravendita di arte e antiquariato, nata nel lontano 1896 come bottega d’arte. L’antiquariato ha, da sempre, rappresentato una passione di famiglia, anche negli anni Cinquanta, in cui era attivo Giovanni Matta, sensibile ai cambiamenti del mercato e capace di sviluppare ulteriormente l’azienda, introducendo anche il ruolo di casa d’aste. Oggi l’attività è arrivata alla quarta generazione con Pinuccia Matta e il marito Raffaello Lucchese, perito e esperto d’Arte del Tribunale di Torino.

Diverse le opere che MATTARTE, che gode di una affezionata clientela, espone a Modena, tra cui una coppia di dipinti di nature morte realizzate da Andrea Scacciati, nella fase più felice dell’attività dell’artista, negli anni Ottanta del Seicento. Andrea Scacciati, pittore di Casa Medici, favorito in particolar modo dalla granduchessa Vittoria, ma altrettanto apprezzato dal Granduca Ferdinando, mostrò una cultura figurativa capace di conciliare i preziosismi dei pittori fiamminghi e olandesi contemporanei, non tralasciando legami con le opere di Mario de Fiori.

Un altro dipinto di pregio esposto è quello intitolato “Madonna con il Bambino in trono e angeli musicanti”, realizzato a tempera su fondo oro, risalente al 1497. Il dipinto rappresenta il pannello centrale di un polittico, i cui laterali, San Filemone e San Giuseppe, Sant’Anna e San Francesco, sono conservati alla Pinacoteca di Brera a Milano. L’opera è stata notificata dai Beni Culturali Italiani.

Tra le altre opere presentate a Modenantiquaria figura anche l’olio su tela intitolato “Giochi di tre putti e due conigli” di Vittorio Amedeo Rapous (Torino 1729-1800).

MARA MARTELLOTTA

ModenaFiere

Tel 059848380

info@mattarte.it

Prosegue al ritmo delle stagioni, la mostra “Oltre il Giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone”

Fino al 15 maggio

San Secondo di Pinerolo (Torino)

Architetto-paesaggista fra i più celebri a livello internazionale. Ha raccontato di “giardini e orti felici” in numerosi libri, è fondatore e presidente dell’“Accademia Piemontese del Giardino” ed è l’ideatore della mostra-mercato “Tre giorni per il Giardino” al Castello di Masino. Nel 2013 è stato insignito del titolo di “Chevalier de l’Ordre des Art et des Lettres” dal Ministero francese della “Cultura e Comunicazione”. Creativo a larghe mani. Geniale. Originale e un po’ (quel tanto che basta) visionario, solo a Paolo Pejrone poteva venire in mente di organizzare una mostra nella mostra, incentrata sul viaggio nel tempo, “una mostra che segue il corso delle stagioni, che accompagna il loro trascorrere nel tempo, che muta prospettive, colori, luci e ombre, come un giardino”. Una rassegna che cambia pelle, voce, armonie e s’arricchisce di nuove opere e proposte a seconda del mutar delle stagioni. Così, dopo l’estate, l’autunno e l’inverno, “Oltre il Giardino. L’abbecedario di Paolo Pejrone” è arrivata finalmente, da alcuni giorni, alla primavera. E in tal veste proseguirà fino al 15 maggio. Il progetto espositivo, distribuito nelle sale storiche del Castello e nei sei ettari del Parco all’inglese che lo circondano, è stato immaginato come un cammino ideale lungo un anno, dove le opere in mostra, per l’appunto, cambiano con il variare delle stagioni. Nella sua inedita e ultima veste, quella primaverile, saranno esposti nuovi modelli e disegni pomologici di fragole, albicocche, mele e pere ( in tema con la stagione ) di Francesco Garnier Valletti (Giaveno, 1808 – Torino, 1889), ultimo ineguagliato modellatore e riproduttore di frutti artificiali, artigiano, artista e anche scienziato, e il “Tappeto natura – Cavolo canario” di Piero Gilardi. I “tappeti natura” (realizzati dall’artista torinese a partire dal 1965) riproducono fedelmente scenari naturali con intento ironico e polemico: l’artista prende spunto dalla Pop Art statunitense, in particolare dalle creazioni di Claes Oldemburg (origini svedesi di Stoccolma), per denunciare l’intervento dell’uomo che ha trasformato la natura in realtà asettica e del tutto artificiale. Le nuove opere si affiancano a quelle già presenti – provenienti per la maggior parte da collezioni private – di Andy Warhol, Giorgio Griffa, Lucio Fontana, Giovanni Frangi, Francesco Menzio, Arrigo Lora Totino, Gilberto Zorio, Umberto Baglioni, Paola Anziché, Robert Rauschenberg, Giuseppe Penone, Mario Merz e Giovanni Anselmo. Obiettivo: costruire un dialogo immaginario con le parole di Paolo Pejrone intessendo riferimenti e suggestioni e suggerendo letture e possibili interpretazioni del percorso di visita per costruire un cammino, “oltre il giardino”.

La mostra, realizzata dalla “Fondazione Cosso” al Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo (Torino), a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti, si sviluppa attorno al concetto di abbecedario: un “ABC” del giardino, in rigoroso “dis-ordine alfabetico”, secondo le parole e i pensieri di Pejrone, ma soprattutto una riflessione profonda e intima su temi come la luce, l’ambiente, la calma, i dubbi, le speranze, le sfide che il mondo contemporaneo offre al rapporto tra uomo e ambiente. L’esposizione è completata da un’installazione sonora appositamente dedicata, a cura del progetto artistico “Avant-dernière pensée”, articolata attorno a tre nuclei essenziali. Il primo, al piano terra, si concentra sulla musica di Gioachino Rossini proponendo un’architettura sonora nello spazio dell’opera giovanile del compositore “6 Sonate a quattro”. Nelle sale del primo piano l’installazione sonora presenta una reinterpretazione della Sesta Sinfonia, “La Pastorale”, di Ludwig van Beethoven. Infine, dedicata all’opera “Venti frammenti” di Giorgio Griffa, un’inedita riscrittura di “Apartment House 1776” di John Cage, nella versione per quartetto d’archi. Le ricerche iconografiche per la mostra sono a cura di Enrica Melossi.

g.m.

“OLTRE IL GIARDINO. L’abbecedario di Paolo Pejrone”

Castello di Miradolo, via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (Torino); tel. 0121/502761 o www.fondazionecosso.com; solo su prenotazione

Fino al 15 maggio

Orari:ven. sab. dom. e lun. 10/18,30

Nelle foto

– Paolo Pejrone

– Piero Gilardi: “Tappeto natura. Cavolo canario”, poliuretano espanso, 2020, Courtesy Biasutti & Biasutti

– Orto Castello di Miradolo

inonda.fondazionetorinomusei.it

Il progetto IN ONDA è nato nell’ottobre del 2020 con lo scopo di offrire, principalmente agli insegnanti e studenti costretti alla didattica a distanza, un ampio e innovativo palinsesto di contenuti didattici multimediali, grazie a video e laboratori altamente professionali che hanno permesso di portare il museo a scuola, con il coinvolgimento di oltre 6.000 studenti.

Con 38 video, 3 visite guidate virtuali 360°, 7 podcast, 3 virtual tour interattivi e 12 percorsi didattici, oggi IN ONDA – ideato e curato da Fondazione Torino Musei in collaborazione con lo studio creativo multidisciplinare MYBOSSWAS e realizzato con il supporto di Camera di commercio di Torino – si trasforma in un vero e proprio network dedicato a un pubblico eterogeneo. Un canale Video On Demand ricco di contenuti inediti, a costruire il nuovo patrimonio digitale della Fondazione Torino Musei, amplificando in rete un’offerta culturale dal valore inestimabile. Il palinsesto include visite in realtà virtuale, mini-serie documentaristiche focalizzate sulle opere, approfondimenti dal taglio divulgativo, podcast e format didattici.

AFFLUENTI

Il cuore del palinsesto digitale di IN ONDA è il format Affluenti, che vede la partecipazione straordinaria di personaggi di spicco del panorama culturale italiano chiamati a interpretare le collezioni dei musei secondo le loro personali visioni e competenze. Mario Calabresi, Gloria Campaner, Giada Messetti, Savina Neirotti, Piergiorgio Odifreddi, Giuseppe Penone, Carlo Ratti e Marco Revelli sono i primi nomi coinvolti in un piano destinato ad arricchirsi, per approfondire temi legati alla fotografia, matematica, architettura, cinema, musica, storia, arte e letteratura, nelle prestigiose sale della GAM, del MAO e di Palazzo Madama.

RADIOGRAFIE DI UN’OPERA

Una serie di 9 video da circa 5 minuti raccontano ciascuno un’opera, scelta tra le collezioni di GAM, MAO e Palazzo Madama. Radiografie di un’opera vede direttori e conservatori approfondire i particolari di alcuni lavori iconici rivelandone il contesto storico, la tecnica, la composizione, in un racconto scandito da riprese video di alta qualità. La macchina da presa si avvicina e riprende il più piccolo dettaglio, e chi guarda può quasi entrare nell’opera e individuare nei particolari la tecnica: dalle pennellate alle incisioni, al segno lasciato dallo scalpello. Sacco di Alberto Burri, Ritratto d’Uomo di Antonello da Messina, Novembre di Antonio Fontanesi, il Cofano del Cardinale Guala Bicchieri, la scultura di un Guerriero giapponese e un Albero delle monete cinese sono solo alcune delle opere rappresentate.

LETTURE IN MUSEO

Con questo format il museo diventa teatro e palcoscenico di un contenuto che apre alla riflessione.

Grazie alla partnership con la Scuola Holden fondata da Alessandro Baricco, le Letture in museo hanno coinvolto gli allievi che, offrendo nuove chiavi di lettura ai capolavori esposti, sono impegnati nella lettura, direttamente nelle sale, di alcuni brani tratti dai classici della letteratura. Mattatoio n°5 di Kurt Vonnegut abbinato a Sacco di Alberto Burri, Il manuale dello spadaccino di William Scott Wilson con le armature dei samurai, Il deserto dei tartari di Dino Buzzati con la torre panoramica di Palazzo Madama, Un uomo solo di Christopher Isherwood con Portrait Relief of Claude Pascal di Yves Klein, Le città invisibili di Italo Calvino con lo scalone juvarriano, I cani romantici di Roberto Bolaño con Le Baiser di Francis Picabia, L’isola di Aldous Huxley con il Buddha sdraiato in Parinirvana, L’eleganza del riccio di Muriel Barbery con la stanza da tè tradizionale giapponese, La gioia di scrivere di Wislawa Szymborska abbinato alla Sala Stemmi di Palazzo Madama.

PODCAST

Il palinsesto di Fondazione Torino Musei non poteva non aprirsi a uno degli strumenti di approfondimento ormai divenuto imprescindibile per i fruitori di cultura. I podcast di IN ONDA sono audio racconti di storie e curiosità condotti dalle voci gli ospiti illustri di Affluenti, che guidano nell’esplorazione delle collezioni mettendole in relazione con altre discipline.

VIRTUAL TOUR E VISITE GUIDATE VIRTUALI

Il portale IN ONDA offre due tipologie di visite virtuali. Una visita guidata a 360° che prevede un itinerario studiato dai curatori, e un virtual tour per attraversare le sale dei musei in autonomia anche da casa. Un’esperienza digitale completa e immersiva, che offre l’opportunità di conoscere per la prima volta le collezioni, o rivivere il proprio percorso di visita approfondendo alcuni highlights grazie alla presenza di contenuti video mirati. I virtual tour sono realizzati con un sistema di scansione 3D che ricostruisce l’ambiente museale con fotografia ad alta risoluzione.

DIDATTICA

Continua l’impegno verso le scuole, gli insegnanti e gli studenti, per cui IN ONDA è nato.

Il successo che Fondazione ha raggiunto con il suo canale digitale pensato per le scuole conferma la volontà di proseguire nello sviluppo delle soluzioni dedicate agli alunni. Per questa ragione il palinsesto legato ai percorsi didattici si implementa con nuove proposte che arricchiscono l’offerta online.

Alle precedenti proposte si aggiungono 4 nuovi percorsi educativi, realizzando un nuovo video accompagnato dal relativo laboratorio per ciascun museo, più un percorso dal tema Natura, trasversale tra le tre realtà museali, sempre con un’attenzione particolare alla disabilità uditiva: alcuni video sono disponibili in LIS Lingua dei Segni italiana.

La Fondazione Torino Musei si prende cura delle oltre 150.000 opere delle collezioni d’arte della Città di Torino. Il passato con Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, l’Oriente con il MAO Museo d’Arte Orientale e il futuro con la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea: offriamo prospettive diverse su epoche storiche e mondi apparentemente lontani eppure connessi fra loro. La mission è la tutela di questo patrimonio e la sua divulgazione, con una particolare attenzione all’accessibilità e ai progetti educativi, per bambini e ragazzi di ogni età e le loro famiglie.

Per informazioni:

inonda.fondazionetorinomusei.it – www.fondazionetorinomusei.it – www.gamtorino.it – www.maotorino.it –www.palazzomadamatorino.it