Una nuova scultura dell’artista sardo Osvaldo Moi dal titolo “La famiglia”, collocata in una rotonda a Pianezza, celebra la ritrovata armonia da parte dei componenti familiari dopo lo tsunami della pandemia

Una nuova opera dello scultore sardo Osvaldo Moi è stata inaugurata lo scorso sabato 18 settembre a Pianezza, nell’aiuola verde della rotonda tra Strada della Cortassa e viale Aldo Moro. L’installazione si intitola “La famiglia” ed è ispirata al concetto di nucleo familiare che torna a fruire, finalmente, dopo il lockdown, della natura.

Una nuova opera dello scultore sardo Osvaldo Moi è stata inaugurata lo scorso sabato 18 settembre a Pianezza, nell’aiuola verde della rotonda tra Strada della Cortassa e viale Aldo Moro. L’installazione si intitola “La famiglia” ed è ispirata al concetto di nucleo familiare che torna a fruire, finalmente, dopo il lockdown, della natura.

“Profondo rispetto e ammirazione mi legano – spiega lo scultore Osvaldo Moi – alla città di Pianezza, un Comune in cui valori come patria, famiglia e arte, ma anche natura e cultura costituiscono da sempre un principio ispiratore della vita cittadina. Già nel 2009 ero stato, infatti, coinvolto nella realizzazione e collocazione nel parco della Pace di una copia del monumento ai Caduti di Nassiriya, installato come primo lavoro di arte pubblica nel 2004 a Novara e, due anni dopo, a Torino, in piazza d’Armi”.

“Stiamo vivendo, e mi auguro di poter dire che siamo quasi alla fine di questo periodo – aggiunge lo scultore Moi – un lungo periodo in cui il Covid ha travolto le nostre esistenze. I successivi lockdown ci hanno reso sempre più consapevoli dell’importanza di stare a contatto con la natura. La natura e l’arte, nelle loro varie forme, sono state di grande conforto per molte persone. Il prezzo più alto di questo difficile periodo di distanziamento credo lo abbia pagato la famiglia, intesa come nucleo portante della società e, in particolar modo, la donna. Molte di loro sono state, infatti,oggetto di violenza entro le mura domestiche e a molte di loro è stata tolta la vita.

Ispirata da questi pensieri ha preso le mosse questa mia nuova progettazione artistica, che è stata collocata nello spazio tra Strada della Cortassa e viale Aldo Moro. Si tratta di un progetto nato diverso tempo fa dalla proposta di realizzare una scultura in centro a Pianezza. A distanza di mesi questa idea si è convertita nella volontà di abbellire non più il centro cittadino, ma una più ampia rotonda. Mi hanno, così, proposto un’area verde con piante ecespugli, che per me avrebbe rappresentato lo spazio migliore per celebrare la famiglia e la sua guida, la Donna (con la D maiuscola)”.

Ispirata da questi pensieri ha preso le mosse questa mia nuova progettazione artistica, che è stata collocata nello spazio tra Strada della Cortassa e viale Aldo Moro. Si tratta di un progetto nato diverso tempo fa dalla proposta di realizzare una scultura in centro a Pianezza. A distanza di mesi questa idea si è convertita nella volontà di abbellire non più il centro cittadino, ma una più ampia rotonda. Mi hanno, così, proposto un’area verde con piante ecespugli, che per me avrebbe rappresentato lo spazio migliore per celebrare la famiglia e la sua guida, la Donna (con la D maiuscola)”.

“Quell’immagine – prosegue l’artista Osvaldo Moi – e quei profili in lontananza sul prato erano vivi in movimento, capaci di sprigionare energia e quel desiderio di libertà, così profondamente avvertito dopo un anno di chiusure forzate. Ho riportato l’idea su di un pezzo di carta e quel fermo immagine su un A 4, che ha conquistato i non addetti ai lavori. La mia idea ha poi convinto il sindaco che, partendo da un budget limitato, ha voluto cogliere la possibilità di tributare, attraverso la realizzazione di un’opera d’arte pubblica, quei sentimenti di serenità e libertà che stiamo iniziando a percepire, attraverso un omaggio alla Donna. Da artista non ho disdegnato la scelta di mere sagome e su quella lamiera ho inciso sentimenti di spensieratezza che potessero allontanare il ricordo dei mesi di malinconia, tristezza e restrizioni.

L’uomo, in quanto figura maschile, non è assolutamente stato da me dimenticato, anzi colto all’interno delle sei figure oltre la rotonda, nell’atto di guardare la sua famiglia, la sua donna, il suo cane”.

L’uomo, in quanto figura maschile, non è assolutamente stato da me dimenticato, anzi colto all’interno delle sei figure oltre la rotonda, nell’atto di guardare la sua famiglia, la sua donna, il suo cane”.

Un messaggio, quello che ha voluto trasmettere lo scultore Osvaldo Moi con questa sua nuova scultura, di ritrovata armonia e rinnovata serenità.

Mara Martellotta

E’ lui il “Photographicus Genius Loci”. Torinese, classe ’64, trentennale importante esperienza professionale alle spalle, inizi “seri” con Beniamino Antonello, legato all’“Armando Testa”, collaborazioni prestigiose in più campi (dai più importanti marchi italiani alle più blasonate riviste internazionali) e grandissimo poeta del “ritratto” (“verità del momento”) carpito con singolare creatività fra genti e culture le più antiche e lontane del mondo, a Gianni Oliva l’idea della mostra, ospitata oggi all’“Accademia Albertina” di Torino, balenò per la testa già due anni fa, nel 2019. L’intento voleva essere quello di radunare intorno a sé la più ampia pattuglia di amici colleghi fotografi per festeggiare, proprio attraverso una grande collettiva – happening, affidata alle cure della vulcanica Tiziana Bonomo, fondatrice della benemerita “ArtPhotò” , i suoi trent’anni di gloriosa attività professionale. Una sorta di grande, suggestiva “rimpatriata” capace di “mettere in evidenza – scrive la Bonomo – come il mondo della fotografia, in una città come Torino e in una terra come il Piemonte, sia composto da tanti professionisti che hanno tracciato un passato importante, che rappresentano un presente denso di attività e che alimentano il futuro con nuove assolutamente promettenti generazioni”.

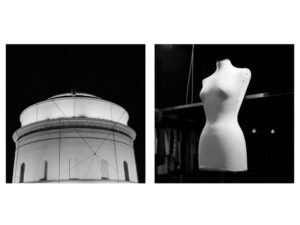

E’ lui il “Photographicus Genius Loci”. Torinese, classe ’64, trentennale importante esperienza professionale alle spalle, inizi “seri” con Beniamino Antonello, legato all’“Armando Testa”, collaborazioni prestigiose in più campi (dai più importanti marchi italiani alle più blasonate riviste internazionali) e grandissimo poeta del “ritratto” (“verità del momento”) carpito con singolare creatività fra genti e culture le più antiche e lontane del mondo, a Gianni Oliva l’idea della mostra, ospitata oggi all’“Accademia Albertina” di Torino, balenò per la testa già due anni fa, nel 2019. L’intento voleva essere quello di radunare intorno a sé la più ampia pattuglia di amici colleghi fotografi per festeggiare, proprio attraverso una grande collettiva – happening, affidata alle cure della vulcanica Tiziana Bonomo, fondatrice della benemerita “ArtPhotò” , i suoi trent’anni di gloriosa attività professionale. Una sorta di grande, suggestiva “rimpatriata” capace di “mettere in evidenza – scrive la Bonomo – come il mondo della fotografia, in una città come Torino e in una terra come il Piemonte, sia composto da tanti professionisti che hanno tracciato un passato importante, che rappresentano un presente denso di attività e che alimentano il futuro con nuove assolutamente promettenti generazioni”. rinunciato all’idea. Anzi. Ha continuato ad ampliare il suo amicale tam – tam per ottenere, in vista di tempi migliori (fortunatamente, si spera, arrivati), un numero ancora maggiore di adesioni, con l’intenzione bella tosta di non mollare e di concretizzare l’originaria idea di mostra atta a ricordare i suoi, oggi ormai più che trentennali, anni di attività. Ed eccoci qui. Con un’adesione che nel tempo ha raggiunto quota 97. Cifra importante. 97 fotografi professionisti, ognuno con una foto al seguito, ognuno con una storia personale e un percorso artistico altrettanto personale – regolare, canonico, accademico per alcuni; più bizzarro, sperimentale, trasgressivo per altri – da mettere in bella mostra nell’Ipogeo della gloriosa “Accademia Albertina”. Location d’eccezione. E tantissime le opere esposte. Dallo spaesato nitore dei “Ritratti distopici” di Gianni Oliva all’assordante amaro silenzio del minimale dittico “Gran Madre – Manichino” realizzato dallo spagnolo (oggi residente a Torino) Pablo Balbontin Arenas, ispirato al profondo vuoto – di paesaggio e anime – creato dagli indimenticati giorni del lockdown, fino a “Gli occhi di Lucio Dalla” su cui la racconigese Nadia Gentile incentra un ritratto in bianco e nero di grande intensità e suggestione.

rinunciato all’idea. Anzi. Ha continuato ad ampliare il suo amicale tam – tam per ottenere, in vista di tempi migliori (fortunatamente, si spera, arrivati), un numero ancora maggiore di adesioni, con l’intenzione bella tosta di non mollare e di concretizzare l’originaria idea di mostra atta a ricordare i suoi, oggi ormai più che trentennali, anni di attività. Ed eccoci qui. Con un’adesione che nel tempo ha raggiunto quota 97. Cifra importante. 97 fotografi professionisti, ognuno con una foto al seguito, ognuno con una storia personale e un percorso artistico altrettanto personale – regolare, canonico, accademico per alcuni; più bizzarro, sperimentale, trasgressivo per altri – da mettere in bella mostra nell’Ipogeo della gloriosa “Accademia Albertina”. Location d’eccezione. E tantissime le opere esposte. Dallo spaesato nitore dei “Ritratti distopici” di Gianni Oliva all’assordante amaro silenzio del minimale dittico “Gran Madre – Manichino” realizzato dallo spagnolo (oggi residente a Torino) Pablo Balbontin Arenas, ispirato al profondo vuoto – di paesaggio e anime – creato dagli indimenticati giorni del lockdown, fino a “Gli occhi di Lucio Dalla” su cui la racconigese Nadia Gentile incentra un ritratto in bianco e nero di grande intensità e suggestione. Sensazioni forti, pari a quelle percepite davanti a “I doni” di Tiziana e Gianni Baldizzone (compagni di vita e di lavoro) in quel gioco ottico di mani che trattengono e trasmettono, accolgono e donano oggetti e saperi ereditati di generazione in generazione, in ogni luogo, in ogni tempo e latitudine. Nota sicuramente positiva della mostra è anche il coinvolgimento di alcune scuole torinesi con le immagini di alcuni studenti dell’“Accademia Albertina”, dell’“Albe Steiner”, del “Bodoni Paravia” e dello “IED – Istituto Europeo di Design”. Dice bene Tiziana Bonomo: “È una mostra che può apparire una improvvisata kermesse e lo è. È soprattutto una festa! Una kermesse che desidera in tutta semplicità ricordare il lavoro impegnativo di chi ha scelto di fare il fotografo per passione dell’architettura, della letteratura, delle persone, dei concetti, dell’arte, del mondo, dei viaggi, della filosofia, della vita, della bellezza, dell’industria, del cibo, del giornalismo, della natura e di tutto ciò che il nostro sguardo riesce a cogliere e a fermare per un istante”.

Sensazioni forti, pari a quelle percepite davanti a “I doni” di Tiziana e Gianni Baldizzone (compagni di vita e di lavoro) in quel gioco ottico di mani che trattengono e trasmettono, accolgono e donano oggetti e saperi ereditati di generazione in generazione, in ogni luogo, in ogni tempo e latitudine. Nota sicuramente positiva della mostra è anche il coinvolgimento di alcune scuole torinesi con le immagini di alcuni studenti dell’“Accademia Albertina”, dell’“Albe Steiner”, del “Bodoni Paravia” e dello “IED – Istituto Europeo di Design”. Dice bene Tiziana Bonomo: “È una mostra che può apparire una improvvisata kermesse e lo è. È soprattutto una festa! Una kermesse che desidera in tutta semplicità ricordare il lavoro impegnativo di chi ha scelto di fare il fotografo per passione dell’architettura, della letteratura, delle persone, dei concetti, dell’arte, del mondo, dei viaggi, della filosofia, della vita, della bellezza, dell’industria, del cibo, del giornalismo, della natura e di tutto ciò che il nostro sguardo riesce a cogliere e a fermare per un istante”.

L’installazione dal titolo “La Famiglia”, è ispirata, come spiega l’ artista, al concetto di nucleo familiare che finalmente, dopo il lock down, torna a fruire della natura. Il lavoro è anche un tributo alla grande forza della figura femminile, sovente vittima di violenze.

L’installazione dal titolo “La Famiglia”, è ispirata, come spiega l’ artista, al concetto di nucleo familiare che finalmente, dopo il lock down, torna a fruire della natura. Il lavoro è anche un tributo alla grande forza della figura femminile, sovente vittima di violenze.

Non è certo questa la sede per approfondire un argomento così complesso, ma giusto per aiutarvi a focalizzare almeno un’immagine di riferimento, vi nomino la celebre xilografia “Pescatrice di awabi e piovra”, meglio nota come “Il sogno della moglie del pescatore”. Si tratta dell’illustrazione più conosciuta del corpus delle stampe a soggetto erotico di Katsushika Hokusai. Nel dettaglio è proprio la peculiare raffigurazione della bellissima giovane avvolta amorosamente da due polpi, che ha colpito il mio interesse e stimolato la mia creatività. Devo in ogni caso ringraziare il gruppo dei Vanchigliesi, per avermi dato l’opportunità di esporre le mie creazioni, in questa occasione e in altre precedenti. Sono passati diversi anni, da quando ho conosciuto Daniela Bruno, presidente dell’Associazione a partire dal 2019. Ricordo che ci eravamo incontrate per caso, – “il caso non esiste” direbbe il Maestro Oogway – al Salone del Libro 2015, lei appesantita dagli acquisti cartacei, io seduta alla mia postazione di dimostratrice di pastelli da tessuto, quattro chiacchiere sulla passione per l’arte che tuttora ci accumuna e pochi giorni dopo entravo a far parte del gruppo.La Vanchigliese nasce il 13 maggio 1983, suggella l’occasione una grande mostra collettiva tenutasi in Lungo Po Macchiavelli; da quel momento in poi l’Associazione non si ferma, al contrario si dimostra sempre attenta alle manifestazioni cittadine e non, i membri del gruppo partecipano con entusiasmo e passione alle diverse iniziative, come dimostrano le numerose esposizioni itineranti che si sono susseguite dagli anni Ottanta fino ad ora, principalmente tra le vie e le piazze di Torino, ma anche nei comuni limitrofi.

Non è certo questa la sede per approfondire un argomento così complesso, ma giusto per aiutarvi a focalizzare almeno un’immagine di riferimento, vi nomino la celebre xilografia “Pescatrice di awabi e piovra”, meglio nota come “Il sogno della moglie del pescatore”. Si tratta dell’illustrazione più conosciuta del corpus delle stampe a soggetto erotico di Katsushika Hokusai. Nel dettaglio è proprio la peculiare raffigurazione della bellissima giovane avvolta amorosamente da due polpi, che ha colpito il mio interesse e stimolato la mia creatività. Devo in ogni caso ringraziare il gruppo dei Vanchigliesi, per avermi dato l’opportunità di esporre le mie creazioni, in questa occasione e in altre precedenti. Sono passati diversi anni, da quando ho conosciuto Daniela Bruno, presidente dell’Associazione a partire dal 2019. Ricordo che ci eravamo incontrate per caso, – “il caso non esiste” direbbe il Maestro Oogway – al Salone del Libro 2015, lei appesantita dagli acquisti cartacei, io seduta alla mia postazione di dimostratrice di pastelli da tessuto, quattro chiacchiere sulla passione per l’arte che tuttora ci accumuna e pochi giorni dopo entravo a far parte del gruppo.La Vanchigliese nasce il 13 maggio 1983, suggella l’occasione una grande mostra collettiva tenutasi in Lungo Po Macchiavelli; da quel momento in poi l’Associazione non si ferma, al contrario si dimostra sempre attenta alle manifestazioni cittadine e non, i membri del gruppo partecipano con entusiasmo e passione alle diverse iniziative, come dimostrano le numerose esposizioni itineranti che si sono susseguite dagli anni Ottanta fino ad ora, principalmente tra le vie e le piazze di Torino, ma anche nei comuni limitrofi.

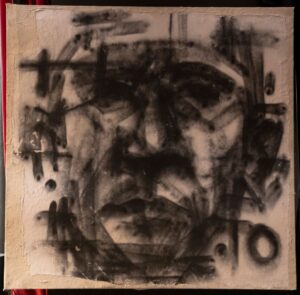

Certo. Non potevano mancare le opere del grande – eternamente “unknown”, come molti altri suoi colleghi celati dietro improbabili e misteriosi pseudonimi – Banksy da Bristol nella ricca carrellata di opere esposte fino al 26 settembre nella mostra “Sreet Art in Blu3” (seconda edizione) voluta da Claudia e Andrea Spoto, in collaborazione con il collettivo di collezionisti “Xora”, negli spazi del Teatro “Colosseo”, il più grande teatro privato, per numero di posti, del Piemonte. Se di grande “Arte di Strada” o “Arte Urbana” si vuol parlare con una visione a carattere internazionale, Banksy non poteva di certo essere dimenticato. Dicono le curatrici, la svizzera di Lugano Serena Maisto (anche lei presente con sue opere in mostra e curatrice dell’immagine guida) e Lacryma Lisnic: “Dopo l’esperienza del 2019 torniamo al Colosseo con una seconda mostra, che però viviamo ‘alla terza’. Il 3 infatti ricorda sia la B di Blu che la lettera con la quale si firma Bansky, ancora una volta protagonista della nostra mostra, in dialogo con i lavori di 3D, ovvero Robert Del Naja. Sono la stessa persona? Sono artisti che collaborano in un progetto collettivo? Non diamo risposte, ma sarà il pubblico a farsi emozionare dalle loro opere”. Quasi 150 sono i lavori di 36 artisti esposti negli spazi del teatro, nei corridoi, sul palcoscenico, nel foyer in un vero e proprio allestimento fra luci e musica, in un percorso di assonanze e rimandi fra esterno e interno, luci e ombre, passato e presente. Originali, print, serigrafie, copertine di LP che hanno fatto la storia della musica e dell’arte, insegne stradali e persino una falsa banconota a firma di Banksy: “opere diverse e diversi materiali per raccontare un mondo fatto di rimandi, influenze, percorsi di senso”. Il titolo della rassegna rimanda all’italiano Blu, fra i nomi più importanti della street art mondiale. Anche di lui non si conosce la vera identità, né il nome né la data di nascita; si ipotizza sia nato agli inizi degli anni ’80 a Senigallia, comincia a farsi conoscere nel ’99 con alcuni graffiti realizzati un po’ ovunque (muri, saracinesche, cartelli stradali e quant’altro) nel centro storico di Bologna e nel 2011 viene segnalato dal “Guardian” come uno dei dieci migliori street artist in circolazione. Al “Colosseo”, presenta 32 opere. Da segnalare “Rennes”, prova d’artista in preparazione del murales realizzato in occasione del “Festival Mettre en Scene” nel 2010 nell’omonima cittadina francese sulla facciata di un teatro e il potentissimo “Il Grigio di Blu”, frammento di una delle opere coperte a Bologna nel marzo del 2016 in polemica con la tanto discussa mostra degli “stacchi”, in corso nel capoluogo emiliano. Atto di rivolta. Che crea, non distrugge. “Se si potesse grattare la patina di vernice da quest’opera, si vedrebbe un frammento di uno dei murales cancellati a Bologna”. Il muro, appunto. Dice Banksy: “Un muro è una grande arma. E’ una delle cose peggiori con

Certo. Non potevano mancare le opere del grande – eternamente “unknown”, come molti altri suoi colleghi celati dietro improbabili e misteriosi pseudonimi – Banksy da Bristol nella ricca carrellata di opere esposte fino al 26 settembre nella mostra “Sreet Art in Blu3” (seconda edizione) voluta da Claudia e Andrea Spoto, in collaborazione con il collettivo di collezionisti “Xora”, negli spazi del Teatro “Colosseo”, il più grande teatro privato, per numero di posti, del Piemonte. Se di grande “Arte di Strada” o “Arte Urbana” si vuol parlare con una visione a carattere internazionale, Banksy non poteva di certo essere dimenticato. Dicono le curatrici, la svizzera di Lugano Serena Maisto (anche lei presente con sue opere in mostra e curatrice dell’immagine guida) e Lacryma Lisnic: “Dopo l’esperienza del 2019 torniamo al Colosseo con una seconda mostra, che però viviamo ‘alla terza’. Il 3 infatti ricorda sia la B di Blu che la lettera con la quale si firma Bansky, ancora una volta protagonista della nostra mostra, in dialogo con i lavori di 3D, ovvero Robert Del Naja. Sono la stessa persona? Sono artisti che collaborano in un progetto collettivo? Non diamo risposte, ma sarà il pubblico a farsi emozionare dalle loro opere”. Quasi 150 sono i lavori di 36 artisti esposti negli spazi del teatro, nei corridoi, sul palcoscenico, nel foyer in un vero e proprio allestimento fra luci e musica, in un percorso di assonanze e rimandi fra esterno e interno, luci e ombre, passato e presente. Originali, print, serigrafie, copertine di LP che hanno fatto la storia della musica e dell’arte, insegne stradali e persino una falsa banconota a firma di Banksy: “opere diverse e diversi materiali per raccontare un mondo fatto di rimandi, influenze, percorsi di senso”. Il titolo della rassegna rimanda all’italiano Blu, fra i nomi più importanti della street art mondiale. Anche di lui non si conosce la vera identità, né il nome né la data di nascita; si ipotizza sia nato agli inizi degli anni ’80 a Senigallia, comincia a farsi conoscere nel ’99 con alcuni graffiti realizzati un po’ ovunque (muri, saracinesche, cartelli stradali e quant’altro) nel centro storico di Bologna e nel 2011 viene segnalato dal “Guardian” come uno dei dieci migliori street artist in circolazione. Al “Colosseo”, presenta 32 opere. Da segnalare “Rennes”, prova d’artista in preparazione del murales realizzato in occasione del “Festival Mettre en Scene” nel 2010 nell’omonima cittadina francese sulla facciata di un teatro e il potentissimo “Il Grigio di Blu”, frammento di una delle opere coperte a Bologna nel marzo del 2016 in polemica con la tanto discussa mostra degli “stacchi”, in corso nel capoluogo emiliano. Atto di rivolta. Che crea, non distrugge. “Se si potesse grattare la patina di vernice da quest’opera, si vedrebbe un frammento di uno dei murales cancellati a Bologna”. Il muro, appunto. Dice Banksy: “Un muro è una grande arma. E’ una delle cose peggiori con  cui puoi colpire qualcuno”. E quanto se n’è servito, di quest’arma, l’artista di Bristol! Lui che ha fatto del suo segno uno dei maggiori esempi di “arte politica” del contemporaneo. Quaranta le sue opere esposte al “Colosseo”. Dalla celeberrima “Girl with Balloon”, diventata dopo l’“incidente” (di cui s’è detto) all’asta di Sotheby’s, “Love is in the Bin”, alla “Di-Faced Tenner”, la prima opera di Banksy ad entrare nella collezione privata del “British Museum”: una falsa banconota da 10 sterline raffigurante Lady Diana, con sopra l’iscrizione provocatoria “Banksy of England” e il motto “I promise to pay the bearer on demand the ultimate price”. Fra i tanti nomi importanti presenti in mostra, da segnalare anche lo spagnolo (Gonzalo) Borondo con i suoi volti e corpi deformi e incompleti “che si attorcigliano e straripano con crudeltà”, insieme a 3D, ovvero il britannico Robert Del Naja, produttore, musicista, cantante e rapper, fondatore dei “Massive Attack”. Sempre più insistenti le voci che possa proprio essere lui a tutti gli effetti il vero Banksy. Gira e rigira, sempre a Lui, si ritorna.

cui puoi colpire qualcuno”. E quanto se n’è servito, di quest’arma, l’artista di Bristol! Lui che ha fatto del suo segno uno dei maggiori esempi di “arte politica” del contemporaneo. Quaranta le sue opere esposte al “Colosseo”. Dalla celeberrima “Girl with Balloon”, diventata dopo l’“incidente” (di cui s’è detto) all’asta di Sotheby’s, “Love is in the Bin”, alla “Di-Faced Tenner”, la prima opera di Banksy ad entrare nella collezione privata del “British Museum”: una falsa banconota da 10 sterline raffigurante Lady Diana, con sopra l’iscrizione provocatoria “Banksy of England” e il motto “I promise to pay the bearer on demand the ultimate price”. Fra i tanti nomi importanti presenti in mostra, da segnalare anche lo spagnolo (Gonzalo) Borondo con i suoi volti e corpi deformi e incompleti “che si attorcigliano e straripano con crudeltà”, insieme a 3D, ovvero il britannico Robert Del Naja, produttore, musicista, cantante e rapper, fondatore dei “Massive Attack”. Sempre più insistenti le voci che possa proprio essere lui a tutti gli effetti il vero Banksy. Gira e rigira, sempre a Lui, si ritorna.