Sonic Blossom

6 maggio – 4 giugno 2023

Buddha10 Reloaded

6 maggio – 3 settembre 2023

MAO Museo d’Arte Orientale, Torino

Scarica la cartella stampa QUI

Lee Mingwei, Sonic Blossom, 2013 | 2015. Performance view at the Metropolitan Museum of Art, New York, USA

Photo Courtesy of LEE Studio, Photo by Anita Kan

Commissionata per l’inaugurazione del National Museum of Modern and Contemporary Art, Corea, nel 2013, e dopo essere stata presentata nelle più prestigiose istituzioni internazionali quali il Centre Pompidou di Parigi e il Metropolitan Museum of Art di New York, la performance partecipativa dell’artista taiwanese-americano LEE Mingwei arriva per la prima volta in Italia al MAO, dove sarà visibile per un mese.

Sonic Blossom è parte dell’evoluzione della mostra Buddha10. Frammenti, derive e rifrazioni dell’immaginario visivo buddhista, che apre al pubblico il 6 maggio profondamente rinnovata.

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino e con l’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, ha il piacere di presentare per la prima volta in Italia la performance Sonic blossom dell’artista LEE Mingwei (Taiwan, 1964).

Dal 6 maggio al 4 giugno 2023 Sonic Blossom verrà performata al MAO, nel Salone Mazzonis, dando vita a un dialogo con il pubblico, con le opere delle collezioni permanenti e con la mostra temporanea Buddha10. Frammenti, derive e rifrazioni dell’immaginario visivo buddhista.

Per cinque settimane nelle sale del museo si avvicenderanno sette cantanti della Scuola di musica vocale da camera di Erik Battaglia del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, selezionati e formati da Lee Mingwei in collaborazione con lo stesso professor Battaglia.

Fra tutti i visitatori che incontreranno, ne sceglieranno uno a cui offrire in dono un Lied di Schubert; se questa persona accetterà l’offerta, sarà condotta nel Salone Mazzonis al primo piano e avrà inizio la performance.

Le esibizioni sono strettamente legate alla partecipazione dei visitatori e si svolgeranno il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17; il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Sonic Blossom è stata concepita da LEE Mingwei a seguito di un’esperienza personale e intima: “Sonic Blossom è nata mentre assistevo mia madre nella convalescenza dopo un intervento chirurgico. Trovavamo entrambi un grande conforto nell’ascoltare i Lieder di Franz Schubert. Quei brani si presentavano a noi come doni inaspettati, che ci tranquillizzavano e senza dubbio contribuivano alla guarigione. A un altro livello, vedere mia madre debole e malata rendeva di colpo molto reale la sua (e la mia) mortalità; l’invecchiamento, la malattia e la morte per me non erano più un’astrazione, ma qualcosa di immediato e presente. Un giorno lei non ci sarà più… e nemmeno io. Come i Lieder di Schubert, le nostre stesse vite sono brevi, ma tanto più belle in virtù di questo.”

Per la sua capacità di generare una connessione profonda fra due individui fino a quel momento estranei, l’installazione performativa partecipativa Sonic Blossom è un dono trasformativo offerto ai visitatori del museo, un commovente invito alla fiducia e alla consapevolezza di sé.

La performance di LEE Mingwei – una mostra senza oggetti – è parte integrante del nuovo allestimento di Buddha10, che proprio il 6 maggio apre al pubblico profondamente rinnovata. Il legame con quest’ultimo progetto è particolarmente significativo e profondo: uno degli aspetti più rilevanti del buddhismo è infatti la pratica della compassione e del dono – comunicato da cuore a cuore – nucleo vibrante dell’opera Sonic Blossom.

Nel rinnovato percorso di mostra entra anche un’altra opera di LEE Mingwei: si tratta di Spirit house, video che racconta l’omonima installazione partecipativa realizzata per l’Art Gallery of New South Wales nel 2022, e troverà collocazione nell’ultima sala della mostra, in sostituzione di Moving Gods di Lu Yang.

Kan Xuan, A monk, 2006, video in bianco e nero / black and white video

A sostituire Prana, opera site specific realizzata da Andrea Anastasio e Stefano Mancuso per la prima sala della mostra, sarà invece un’installazione di Francesco Simeti (Palermo, 1968) dal titolo Come un limone lunare: una grande macchina scenica che parte da una serie di immagini di animali, foglie, fiori per riflettere sulla loro percezione e sul contrasto fra i concetti di natura e artificio.

Nella stessa sala sarà installata anche un’altra opera di Simeti, il video di animazione Billowing, ispirato al dipinto cinese The Manchu Army Regaining East and West Lianzhen in 1855.

Per ragioni conservative e curatoriali saranno sostituite anche numerose statue buddhiste, fra cui il Buddha assiso a mani giunte, che lascerà il posto al lavoro dell’artista Qiu Zhijie (Zhangzhou, 1969) incentrato sulla riscrittura del Sutra in chiave contemporanea e attraverso differenti media.

Nei giardini giapponesi troveranno spazio il nuovo video di Wu Chi-Tsung (Taipei, 1981) dal titolo Drawing Studies – MAO Bodhissatva Guanyin, Ming – Ging Dynasty, realizzato filmando l’omonima opera delle collezioni permanenti, e una nuova installazione di Sun Xun (Fuxin, 1980).

Anche l’allestimento del Salone Mazzonis sarà rivoluzionato: l’esperienza in VR della grotta 17 dei templi buddhisti di Tianlongshan, realizzata in collaborazione con lo studio QZR e la Chicago University, lascerà il posto alla statua del Buddha assiso in dhyānamudrā, che verrà sottoposto a restauro live dalla Doneux e Soci. Il pubblico potrà assistere alla pulitura e al ripristino dell’opera, facendo esperienza di un processo fondamentale per la vita del museo che, normalmente, si svolge dietro le quinte ed è inaccessibile ai più.

In questo spazio i visitatori saranno avvolti anche dall’installazione sonora site specific Oro – Huángjīn realizzata dalle musiciste e compositrici Valentina Ciardelli (Pietrasanta, 1989) e Anna Astesano (Savigliano, 1993): una suite ascetica per guquin, contrabbasso e arpa in 7 micro movimenti che accompagna l’ascoltatore in un viaggio meditativo di contemplazione dei tre strumenti come ensemble e, al contempo, come voci singole.

In quanto dispositivo aperto e piattaforma per uno studio permanente delle opere della collezione del museo, il nuovo allestimento di Buddha10 è anche l’occasione per presentare gli esiti degli studi eseguiti dal Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale su alcune delle statue buddhiste esposte: dalle analisi realizzate in questi mesi sono infatti emersi dati inattesi che hanno consentito agli studiosi di individuare nuove possibili letture delle opere in mostra.

La mostra prosegue infine al Mercato Centrale, dove troverà spazio Co-existence,installazione sonora site specific di Shigeru Ishihara (DJ Scotch Egg/Scotch Rolex) curata da Chiara Lee e freddie Murphy. L’installazione sonora, che unisce tracce realizzate in tempi e luoghi diversi, fra cui il MAO e le Antiche Ghiacciaie del Mercato Centrale, innesca un processo di contaminazione e avvicinamento interessante e inedito.

L’opera è completata da un video realizzato da Alessandro Muner.

Per presentare il suo lavoro al pubblico torinese, Lee Mingwei terrà una presentazione/recital speciale il 4 maggio alle ore 20.30 al Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino, mentre il 1 giugno, in occasione del finissage della mostra, un altro recital serale sarà presentato nei giardini di Villa della Regina.

La mostra sarà nuovamente accompagnata da un public program curato da Chiara Lee e freddie Murphy, che porteranno al MAO Miya Masaoka, Arushi Jain e Evicshen.

Grazie alla convenzione con L’Istituto dei Sordi di Torino, i contenuti della mostra sono disponibili in LIS Lingua dei Segni italiana e in versione audio.

MAO Museo d’Arte Orientale

Via San Domenico, 11, Torino

ORARI

martedì – domenica: 10 – 18. Lunedì chiuso.

La biglietteria chiude un’ora prima. Ultimo ingresso ore 17.

BIGLIETTI

Intero 10 €; ridotto 8 €

MAO Museo d’Arte Orientale – Via San Domenico 11, Torino – www.maotorino.it

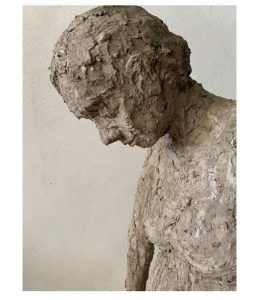

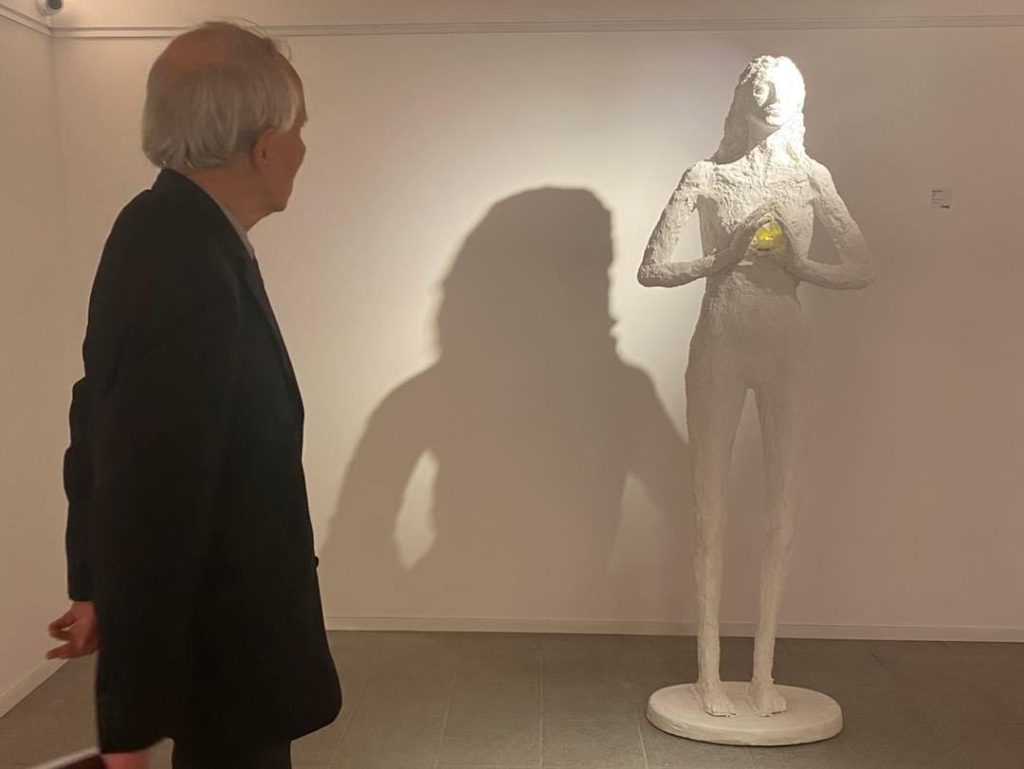

I limiti della materia nella sua scultura sono da intendersi quale ildialogo con la materia, che arricchisce il concetto conclusivo dell’opera.

I limiti della materia nella sua scultura sono da intendersi quale ildialogo con la materia, che arricchisce il concetto conclusivo dell’opera. La sovrapposizione dei materiali che l’artista Maria Virseda lavora con impegno, rende l’opera intrisa di energia e di dialogo, dando un’impronta piuttosto importante al proprio iter di forte comunicativa.

La sovrapposizione dei materiali che l’artista Maria Virseda lavora con impegno, rende l’opera intrisa di energia e di dialogo, dando un’impronta piuttosto importante al proprio iter di forte comunicativa.