Al palazzo della Promotrice delle Belle Arti, in viale Balsamo Crivelli 11, a Torino, si inaugura il 29 ottobre, alle ore 10, la mostra Apart Fair, che si consolida come il più importante appuntamento in Piemonte per il mondo dell’antiquariato e tra i più rilevanti a livello nazionale. Apart Fair, giunta alla sua nona edizione, introduce la settimana dedicata alle arti a Torino. L’evento è organizzato dall’Associazione Piemontese Antiquari A.P.A., in collaborazione con ASCOM Confcommercio Torino e Provincia e Federazione Italiana Mercanti d’Arte F.I.M.A, con il patrocinio del Comune di Torino, Regione Piemonte e il contributo della Camera di Commercio di Torino. Si conferma come una delle mostre più autorevoli a livello nazionale, con 40 galleristi provenienti da tutta Italia e dall’estero, che espongono una selezione delle loro opere migliori, dal design contemporaneo all’archeologia, dai mobili agli arazzi, dai tappeti ai vetri, opere provenienti dall’Europa, dall’Asia e dall’America. Tra i capolavori, un paesaggio dI Giorgio Morandi, un’opera di Arnolfo Di Cambio e un’altra di Salvator Rosa. La fiera è sicuramente tra le poche, a livello nazionale, a garantire l’assoluta autenticità delle opere, con una doppia garanzia del gallerista e del comitato scientifico della F.I.M.A, che ne esprime una valutazione. Viene anche verificata la legittima proprietà e la valutazione corretta dell’opera. Accanto a terracotte archeologiche cinesi, figurano dipinti dell’Ottocento, gioielli, mobili, arazzi e aeropitture futuriste, e non mancano i juke box e una macchina per fare i pop corn. Nel salone centrale emerge l’imponente opera dell’artista torinese Luisa Rabbia.

Una novità di quest’anno è rappresentata dallo spazio dedicato alla fotografia alchemica, dove un gruppo di fotografi specializzati stampano ritratti utilizzando tecniche ottocentesche per i visitatori che lo desiderino. Non mancheranno incontri tematici curati da storici dell’arte.

Tra le opere in mostra spiccano le aeropitture della galleria Pirra di Torino, un bronzo di Giorgio De Chirico della galleria 56 di Bologna, un arazzo ispirato alla “Guernica” di Picasso, della galleria Sorgato di Milano, una grande tela di Leonardo Roda della galleria Ars Antiqua di Milano. Lo spazio di fotografia alchemica raggruppa 30 ritratti d’autore che dialogano con le tele in esposizione.

Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino – viale Balsamo Crivelli 11, Torino.

Telefono: 011 6615252 -0115622645

associazionepiemonteseantiquari@email.com

Mara Martellotta

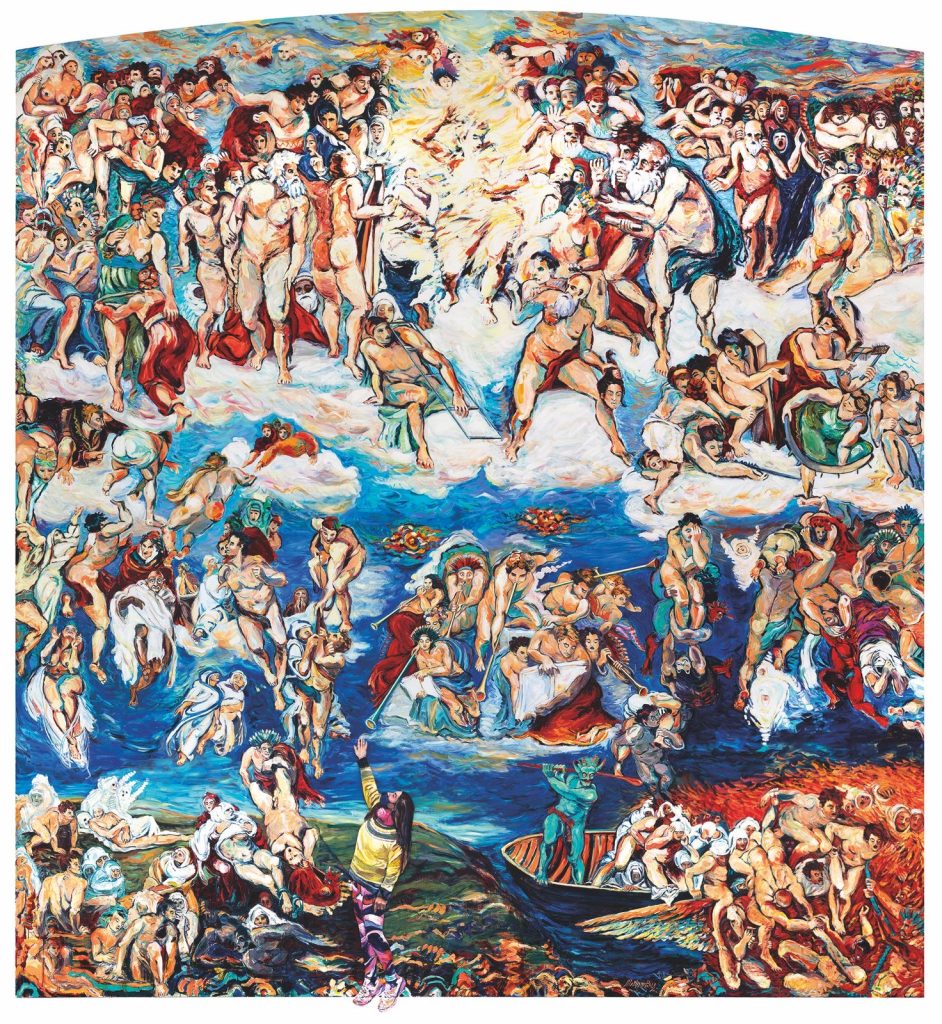

Ma durante la Settimana dell’Arte Torinese, in concomitanza con Paratissima, sarà possibile ammirare una vera e propria factory creativa: da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, l’artista Marison Ray apre le porte del suo studio, mostrando i frutti della sua produzione nel tempo. Non si tratta di una semplice mostra, ma di un’esplorazione del luogo in cui lavora, quasi una retrospettiva: dai barattoli di colore ai pennelli, fino alle opere prodotte nel tempo, tutto immerso in un ambiente nella zona industriale di Moncalieri, che riflette un tratto distintivo dell’artista.

Ma durante la Settimana dell’Arte Torinese, in concomitanza con Paratissima, sarà possibile ammirare una vera e propria factory creativa: da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, l’artista Marison Ray apre le porte del suo studio, mostrando i frutti della sua produzione nel tempo. Non si tratta di una semplice mostra, ma di un’esplorazione del luogo in cui lavora, quasi una retrospettiva: dai barattoli di colore ai pennelli, fino alle opere prodotte nel tempo, tutto immerso in un ambiente nella zona industriale di Moncalieri, che riflette un tratto distintivo dell’artista. L’Open Factory è l’occasione per vedere dal vivo un luogo che dall’esterno appare industriale, ma che, una volta varcato il cancello, immerge il visitatore in un turbinio di colori, luci e capolavori di grandi dimensioni: dalle tele di 2 metri per 2 a opere che superano i 10 metri di altezza. Tra queste spicca Le Nozze, che sarà svelata in anteprima proprio per questa occasione: un’opera di 10 metri di larghezza e 6 metri di altezza, probabilmente unica nel suo genere nel panorama contemporaneo.

L’Open Factory è l’occasione per vedere dal vivo un luogo che dall’esterno appare industriale, ma che, una volta varcato il cancello, immerge il visitatore in un turbinio di colori, luci e capolavori di grandi dimensioni: dalle tele di 2 metri per 2 a opere che superano i 10 metri di altezza. Tra queste spicca Le Nozze, che sarà svelata in anteprima proprio per questa occasione: un’opera di 10 metri di larghezza e 6 metri di altezza, probabilmente unica nel suo genere nel panorama contemporaneo.