Torino, primi cento giorni della nuova giunta

Ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti e in generale le emissioni in atmosfera dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari per la nuova amministrazione comunale. Si tratta di un obiettivo che il Sindaco Stefano Lo Russo e l’Assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta avevano già richiesto all’amministrazione precedente, come firmatari della mozione per la dichiarazione di emergenza climatica, presentata nel luglio del 2019

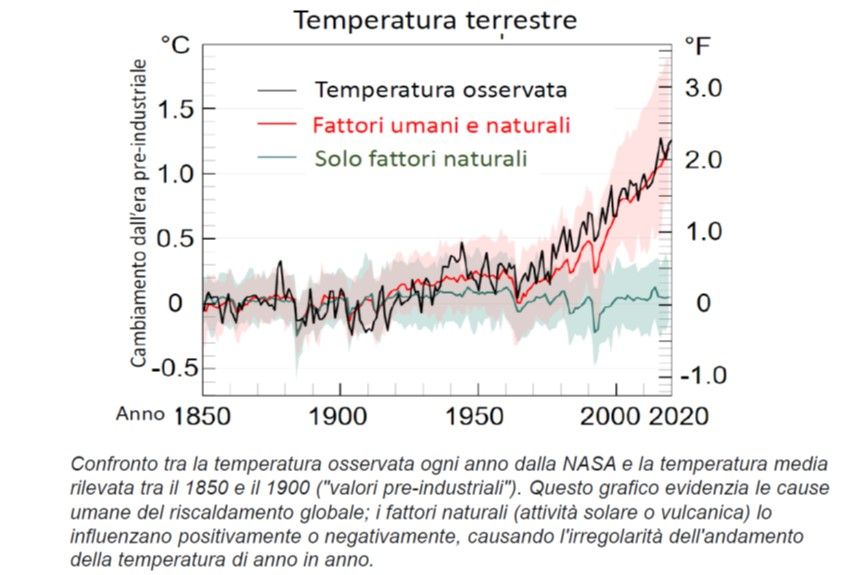

I prossimi cinque anni saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima e offrire al mondo una speranza concreta di evitare gli effetti più catastrofici della crisi climatica.

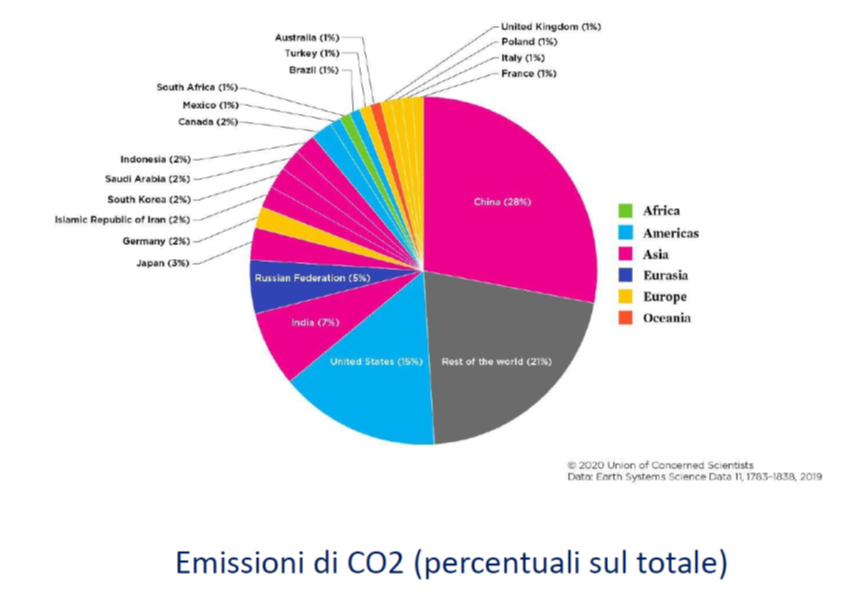

Mentre la ventiseiesima Conferenza delle Parti che si tiene a Glasgow tra il 31 ottobre e il 12 novembre prossimi si annuncia come un potenziale fallimento per la resistenza di alcuni Paesi ad assumere gli impegni necessari a ridurre le emissioni di gas climalteranti, è essenziale che l’Europa nel suo complesso mantenga e rafforzi la sua posizione di leadership e offra esempi concreti di successo nel raggiungere questi obiettivi.

In questo quadro è fondamentale che tutti gli attori istituzionali a qualsiasi livello facciano il massimo possibile per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni, e tra questi attori le amministrazioni delle grandi città sono quelle meglio posizionate.

In questo senso la città di Torino rientra a pieno titolo tra i soggetti che possono e devono fare la loro parte.

La riduzione delle emissioni di gas climalteranti, infatti, coincide con la riduzione delle emissioni di molti inquinanti locali come il biossido di azoto e il particolato, sostanze per le quali Torino si trova da anni in una situazione di illegalità che provoca danni alla salute dei suoi abitanti ed espone l’Italia al rischio di sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea.

Per 7 anni su 10 Torino è stata la città con il maggior numero di superamenti dei limiti per il particolato fine PM10 in Italia e la stima degli effetti sulla salute fatta da ARPA Piemonte parla di oltre 900 morti l’anno e della riduzione della speranza di vita per i torinesi di 22,4 mesi, oltre 3 volte di più rispetto alla media regionale.

In questa situazione generale desta particolare allarme il fatto che la gran parte delle scuole si trovi in aree addirittura più inquinate della media della città, esponendo i cittadini e le cittadine più deboli agli effetti dell’inquinamento.

Ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti e in generale le emissioni in atmosfera, quindi, dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari per la nuova amministrazione comunale. Si tratta di un obiettivo che il Sindaco Stefano Lo Russo e l’Assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta avevano già richiesto all’amministrazione precedente, come firmatari della mozione per la dichiarazione di emergenza climatica, presentata nel luglio del 2019.

Le ragioni che hanno spinto il Consiglio Comunale ad approvare quella mozione sono, se possibile, ancora più urgenti oggi, e quindi vogliamo ricordare al Sindaco, alla nuova amministrazione e a tutti i nuovi consiglieri comunali l’importanza e l’urgenza di essere fedeli ai suoi obiettivi e agire senza esitazione.

Per questo chiediamo quindi che vengano adottate le seguenti decisioni:

- l’avvio immediato di un piano di comunicazione rivolto a cittadini e cittadine per spiegare la reale situazione e i rischi che la città e il mondo intero corrono a causa dell’inquinamento atmosferico e della crisi climatica e incentivare comportamenti virtuosi i cui benefici sono riconosciuti a livello individuale e collettivo: quali la riduzione dell’uso dell’auto privata a beneficio della mobilità attiva (bici e piedi) e dei mezzi pubblici;

- la realizzazione entro i primi 100 giorni di un piano per la riduzione delle emissioni climalteranti che garantisca il raggiungimento dello zero netto nel 2035, rispettando così i criteri di equità e di responsabilità storiche nella generazione delle emissioni e garantendo la creazione di posti di lavoro qualificati;

- l’istituzione di un’assemblea di cittadini e cittadine scelti con criteri di rappresentatività di tutte le forze sociali e produttive per formulare proposte di forte indirizzo per la riconversione ecologica della città che l’amministrazione si impegna ad applicare;

- l’immediato ripristino della Zona a Traffico Limitato entro i confini attuali con un orario esteso dalla 7 alle 19 per tutti i giorni della settimana;

- l’istituzione nel tempo più breve possibile di zone a traffico limitato intorno alle scuole, e la loro pedonalizzazione in tutti i casi in cui questo sia possibile;

- la riduzione generalizzata della velocità a 30 km/h su tutta la città, con l’eccezione di alcune vie indicate come ad alto scorrimento che manterranno il limite dei 50 km/h;

- l’istituzione di spazi pedonali anche in forma di sperimentazione a basso costo (urbanistica tattica) generalizzata a tutti i quartieri della città.

Certi che queste richieste troveranno accoglienza e condivisione, diamo la nostra disponibilità a collaborare con l’Amministrazione della Città di Torino per ottenere risultati sulle impegnative sfide in atto e auguriamo un buon lavoro a tutti gli amministratori e i consiglieri comunali neo eletti.

Firmato da (in ordine alfabetico):

Comitato Torino Respira

Comunet Officine Corsare

Donne per la difesa della società civile

Ecoborgo Campidoglio Aps

Fiab Torino Bike Pride

Fiab Torino Bici & Dintorni

Fiab Val di Susa Biketrack

Fridays For Future Torino

Greenpeace – Gruppo Locale di Torino

Greentoso a.s.d.

IMBA Italia (International Mountain Bicycling Association)

ISDE Torino

Associazione Laqup APS

Legambiente L’Aquilone

Legambiente greenTO

Legambiente Metropolitano

Legambiente Molecola

Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta

Legambiente Protezione Civile Piemonte

SEQUS – Sostenibilità EQuità Solidarietà Circolo di Torino “Piero Gobetti”

Comitato provinciale di Torino per l’UNICEF