|

|

|

46 Risultati trovati.

|

|

|

Edizioni del Capricorno

STORIE DI CIOCCOLATO A TORINO E IN PIEMONTE

Una raccolta di storie, curiosità e personaggi che

legano il cibo degli dei al territorio piemontese

di Clara e Gigi Padovani

Il cioccolato è di casa in Piemonte. È il primo tra i prodotti identitari di Torino. Già nel Seicento a corte si consumava il rito della cioccolata calda. Nel Settecento nascono i primi artigiani fornitori della Real Casa Savoia. L’industria delle tavolette e delle praline nacque prima a Torino che in Svizzera, visto che François-Louis Cailler imparò il mestiere nella fabbrica di Paolo Caffarelli, (italianizzazione di Caffarel) e poi fondò l’azienda che sarebbe diventata la Nestlé. E ai primi dell’Ottocento furono molti i ticinesi che dalla povera valle di Blenio calarono nel capoluogo piemontese per imparare la lavorazione del cacao, diventando prima garzoni delle botteghe locali e poi artigiani in proprio.

Un ruolo importante fu svolto dai valdesi. Dopo le Lettere patenti del 1848, un gruppo di intraprendenti artigiani si dedicò ad aprire attività nel campo dolciario: Gay & Revel, Prochet, Talmon (poi Talmone), ma soprattutto Paolo Caffarelli, che partendo da un opificio in Borgo San Donato fondò uno dei marchi più famosi nella storia del cioccolato. Il torrente Ceronda era un vero e proprio “canale della cioccolata”, lungo il quale si svilupparono i primi laboratori, come la «Fabbrica di cioccolata Landò» del ticinese Gio Martino Bianchini, arrivato a Torino nel 1819 per imparare il mestiere.

Il libro ricostruisce le vicende dei pionieri ottocenteschi del cioccolato, come Silviano Venchi, Beata & Perrone e Luigi Leone-per arrivare ai migliori artigiani di Torino e del Piemonte dei nostri tempi. Troviamo nomi famosi come Peyrano, Pfatisch, Stratta, Ziccat, Gobino, altri che non esistono più come Moriondo & Gariglio. Troviamo piccole botteghe diventate grandi imprese come Caffarel, Venchi, Baratti & Milano, Ferrero, Novi, Pernigotti, Domori.

Oggi circa il 40% del cioccolato italiano nasce in Piemonte. Nella nostra Regione vi sono 93 aziende di «Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie»: 52 in provincia di Torino (tra le quali Caffarel, Streglio, Domori, Leone), 23 in quella di Cuneo (con Ferrero, Venchi, Baratti & Milano), 10 in quella di Alessandria (Novi), 2 in ciascuna delle altre province: Asti, Biella, Verbania e Novara.

Tante le curiosità: l’elenco delle specialità al cioccolato di origine piemontese; le schede delle imprese “storiche” non più in attività; gli indirizzi golosi con i nomi delle pasticcerie che, nelle diverse province piemontesi, servono specialità al cacao; i locali di Torino che offrono la cioccolata in tazza.

E poi i personaggi: il chocoholic Vittorio Alfieri; il finanziere biellese Riccardo Gualino e la sua UNICA, l’Unione Nazionale Cioccolato e Affini in cui confluirono cinque storici marchi dolciari edificando in Barriera di Francia il più imponente stabilimento dolciario italiano dell’epoca; gli artisti futuristi che realizzarono manifesti come Fortunato Depero, Marcello Dudovich e Sepo, ovvero Severo Pozzati (le famose Nougatine); il maestro decoratore d’alta classe, il siciliano Guido Bellissima, che con tecniche raffinate guarniva le uova di cioccolato con la “ghiaccia reale”; Pietro Ferrero e il “dolce degli umili”.

Fino alla nascita di Choco-Story, il Museo del Cioccolato che aprirà a Torino grazie all’iniziativa dell’imprenditore e collezionista belga Eddy Van Belle (il primo Choco-Story è stato creato a Bruges nel 2004). «Choco-Story Torino» è un viaggio immersivo nella meraviglia del cioccolato, che comincia dai portici di via Sacchi e si conclude all’interno di una delle più belle e antiche pasticcerie-cioccolaterie torinesi, Pfatisch. Il museo si dipana in diverse stanze sotterranee, su una superficie di oltre mille metri quadri, dove un tempo erano all’opera i macchinari dell’azienda, ora restaurati.

GLI AUTORI:

Clara e Gigi PADOVANI. Lui ha alle spalle una carriera da giornalista, lei da insegnante. Insieme sono la coppia del food writing e hanno pubblicato più di 30 libri, tradotti in sette lingue. Tra questi: “Mondo Nutella. 50 anni di innovazione” (Rizzoli, 2014), “Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato” (Giunti, 2016), “Enciclopedia della nocciola” (Mondadori Electa, 2019), “Street food all’italiana” (Giunti, 2021) e “Plasmon” (Gribaudo, 2022).

In copertina un’opera di Ugo Nespolo.

180 pagine – € 14,00

Le procedure per l’assegnazione delle cattedre paiono terminate, molti precari sono già certi del proprio futuro, almeno per quest’anno scolastico, le molteplici istituzioni si sono presentate ai genitori impazienti degli alunni con un corpo docente al completo e tra un orario provvisorio e l’altro è addirittura trascorsa la prima effettiva settimana di lezione.

Settembre è un mese peculiare, segna l’inesorabile passaggio tra l’estate e lo studio, si fa portatore di buoni propositi, si investe dell’onere di nuove avventure, nuove situazioni, nuove esperienze.

Settembre è “l’inizio”, un inizio che fortunatemente ci viene riproposto annualmente e che magari prima o poi riusciremo a sfruttare a pieno.

In questo clima di fermento intorpidito, ho conosciuto anch’io leclassi con cui lavorerò per quest’anno, ho incrociato sguardiindagatori e respirato l’odore di aule e corridoi ancora inesplorati, lo ammetto con un’amalgama di curiosità e malinconia nel cuore, poiché ad ogni volto ancora sconosciuto corrisponde un alunnodel passato, lasciato nelle mani di qualcun altro.

È ovviamente presto per dichiarare le prime impressioni, eppure credo sia il momento opportuno per una piccola riflessione sulla scuola, proprio ora che siamo un po’ tutti rancorosi nei confronti delle vacanze e un po’ tutti annoiati del solito tran-tran che ci risucchierà, volenti o nolenti: ricordiamocelo che tra una sveglia presto, una macchina parcheggiata in seconda fila e un nonno che va a prendere all’uscita da scuola i suoi nipotini, vi è il senso vero e l’importanza effettiva dell’istruzione.

È una battaglia continua, quella che si porta avanti tra i banchi, una lotta perpetua contro l’Ignoranza, contro il non saper pensare, a favore di quel “logos” tanto caro agli antichi e così essenziale oggi, in una società confusa e superficiale che va in un qualchemodo cambiata, modificata, resa più a portata d’uomo.

È una battaglia continua, quella che si porta avanti tra i banchi, una lotta perpetua contro l’Ignoranza, contro il non saper pensare, a favore di quel “logos” tanto caro agli antichi e così essenziale oggi, in una società confusa e superficiale che va in un qualchemodo cambiata, modificata, resa più a portata d’uomo.

Non illudiamoci, non saranno di certo gli adulti ad innalzare le barricate –almeno non saranno la maggioranza- ormai troppo egoisti e disattenti, la speranza è tutta nei giovani, nei ragazzi, negli studenti.

È necessario non distogliere lo sguardo, poiché proprio le generazioni future paiono essere le vittime predilette di questo nostro tempo, relegati in un mondo virtuale dove quella fragilità insita nei più piccoli non può venir meno, ma al contrario èamplificata, fino a che –spesso- l’insicuro diviene bullo, il debole non è aiutato, mentre il calderone delle “vittime” si mostra ormai colmo fino all’orlo.

Concordo pienamente con le parole di Massimo Gramellini, riportate anche su “Il Resto del Carlino” : “Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e ammirare un tramonto, non solo una vetrina”.

Del resto, tralasciando il concetto di “paideia” e tutto ciò che riguarda l’erudizione in epoca classica, già lo stesso Carlo Magno aveva ben chiara l’essenzialità della formazione dei giovani, egli per primo infatti si impegna per introdurre nelle corti la figura del precettore, persona a cui è affidato il compito di educare i figli dei nobili, passeggiando sotto i colonnati e osservando il mondo, riprendendo l’esempio dei greci e dei latini.

Da sempre c’è chi sostiene l’importanza dello studio, i “maestri” compaiono in sculture e dipinti dai tempi più remoti, eppure è opportuno non dimenticare i veri protagonisti della vicenda, poiché ad ogni docente corrisponde un allievo o più.

La meraviglia della scuola è questa: è quella cosa che non può cambiare mai, mentre tutto il resto è in movimento. Essa non può che rimanere immobile, perché tale rimane la fugura dello studente: “intelligente ma non si applica”.

Lo testimonia l’opera di Benozzo Gozzoli “Presentazione di S. Agostino alla scuola di Tagaste”, appartenente al ciclo dedicato a S.Agostino, eseguito tra il 1464 e il 1465 nella chiesa di Sant’Agostino a San Gimignano, su commissione di fra’ Domenico Strambi. Nella scena, su un tipico sfondo cittadino rinascimentale, si svolge una lezione di grammatica, il maestro declama e gli studenti attorno fingono visibilmente un falso interesse.

Gli atteggiamenti che riscontriamo noi docenti oggi, nelle nostre aule multimediali, tra LIM e corsi di robotica, sono i medesimi che dipingeva Isaac van Ostade nell’opera “Scuola del villaggio” (1642). In un ambiente umile e spoglio, l’unica fonte luminosa pervade la figura di uno scolaro dai capelli biondi, sarà stato il “primo della classe”, oggi l’avremmo definito “secchione”, è il più vicino al maestro, un uomo austero e attento, a sua volta concentrato sul quaderno che lo studente gli sta porgendo. A terra compaiono altri bambini, alcuni intenti a leggere, altri invece incuriositi da un buco nelle calze o dalla tipica mosca che entra sempre svolazzante nelle ore meno apprezzate.

Altre espressioni tipiche si osservano nella tela di Jan Steen, “Maestro di scuola” realizzata nel 1668, in cui un autoritario docente barbuto redarguisce un giovinetto che ascolta la fervente correzione, stropicciandosi un occhio, probabilmente per trattenere una lacrimuccia. A fianco al povero interrogato c’è chi tenta di copiare, forse per evitare la medesima sgridata, e chi “ridacchia”, divertito che la cosa non sia successa a lui.

Diciamoci la verità: abbiamo tutti visualizzato le “nostre” pesti, mentre si passano i fazzoletti, fanno cadere la gomma, starnutiscono e s’improvvisano maestri di yoga acrobatico mentre dalla loro postazione tentano di visualizzare il compito degli altri.

Lo sappiamo, non ci si può distrarre in classe, perché se accade qualcosa è sempre colpa del docente, poiché i ragazzi si sa, sono delle dolci creature che mai si comporterebbero in modo “non adeguato all’ambiente scolastico”. E se i genitori di oggi si sentono forti di tali convinzioni, Jan Steen, con mano lapidaria, immortala una verità assai diversa nel suo quadro “Una classe con il maestro addormentato”del 1672. Un paffuto insegnante, probabilmente sopraffatto dalla stanchezza post-Collegio docenti,si assopisce durante l’ora di lezione e ciò che ci stupisce davvero è come faccia a non ridestarsi in quella evidente bolgia infernale. La tela trasuda il baccano e le sonore risate: tre scolari non perdono l’occasione di vendicarsi dei brutti voti e, armati di calamaio, si apprestano a fare le proprie correzioni sul volto del professore; sullo sfondo un arzillo giovinetto dimostra le sue qualità canore, mentre davanti a lui c’è chi cerca specifiche terminologie sul dizionario, chi porta in aula un roseo maialino e chi invece si diverte ad andare contro il pubblico pudore, urinando nella brocca dell’acqua.

Una situazione similare, ma tutta al femminile, la dipinge Jacob Taanmann, nella sua “Quando il maestro è girato” del 1876. Un ignaro docente volta le spalle alle sue scolare. Potrebbe essere l’“incipit” di un racconto dell’orrore, lo sappiamo, mai distogliere lo sguardo da chi non aspetta altro che un nostro passo falso, tuttavia talvolta ci costringiamo a fidarci dei nostri teneri allievi e cadiamo in errore. È andata bene al docente raffigurato, perché le ragazzine dipinte si limitano ad un chiacchiericcio diffuso, ma chissà quante malelingue tra quei sorrisini angelici!

Nell’opera di André Henri Dargelas, “Attorno al mondo” del 1906, sono di nuovo “i vivaci” della classe i protagonisti: un giovane irriverente cavalca un mappamondo, mentre un amico lo aiuta a ruotare la sfera terrestre un altro lo guarda assorto, ammirando il gesto eroico dello sfrontato compagno di classe.

Tutto avviene in primo piano, intanto che sullo sfondo si apre una porticina, dalla quale fa capolino un giovane e inesperto maestro disperato, il quale, incapace di fronteggiare la situazione, si limita ad alzare le mani in gesto di costernazione.

È bene sottolineare che agli scolari disattenti, assonnati e svogliati, ben rappresentati da Gustav Igler, nel quadro “Banco per alunni indisciplinati” del 1882, fanno da contraltare gli allievivolenterosi e impegnati, come testimonia ad esempio l’opera di Paul Louis Martin des Amoignes, titolata “In classe” ed eseguita nel 1886. Il protagonista indiscusso della scena è un giovane studente, si staglia tra i suoi compagni vestiti con il medesimo grembiule di un azzurro sbiadito e logoro, sta ritto sullo scrittoio, alza le dita come se contasse e il suo sguardo assorto rivela la determinazione di raggiungere la soluzione del problema, il luccichio degli occhi rispecchia quello dell’animo volenteroso.

Anche Nikolay Bogdanov-Belsky decide di soffermarsi su un gruppo di giovani assorti, nella tela “Aritmetica a mente nella scuola pubblica di S. Rachinsky” (1895), l’anziano maestro, impeccabile nei suoi abiti eleganti, sembra decisamente orgoglioso dei suoi alunni, tutti concentrati e pensosi a risolvere l’operazione scritta alla lavagna. Anche qui, ognuno di noi docenti potrà riconoscere i propri scolari: chi è più razionale e si prende il suo tempo, chi invece s’illumina arrivando alla risoluzione, chi invece non osa declamare i propri pensieri, chi si confronta con l’amico e chi è più audace e bisbiglia al professore il risultato.

L’iconografia raffigurante il meraviglioso mondo della scuola è assai numerosa, queste poche opere che ho voluto citare, sono solo alcune delle molteplici creazioni che testimoniano come alcune dinamiche non potranno cambiare, nonostante i banchi con le rotelle, gli ambienti d’apprendimento e tutte quelle novità in ambito pedagogico-metodologico che in realtà sono sempre esistite, solo non indicate con diciture anglofone.

L’arte ancora una volta testimonia la verità. La scuola sarà salva finchè gli studenti rimarrano studenti, fiammelle scoppiettanti, animi birichini e dispettosi, sguardi attenti e bocche annoiate. È il gioco delle parti, il maestro che s’arrabbia e lo scolaro che gli fa i dispetti, il maestro che insegna e l’alunno che non vuole imparare, il maestro che mette i voti e l’allievo che non accetta l’insufficienza, e infine il maetro e lo studente che escono dalla stessa porta, uno vicino all’altro, perché entrambi sanno che questo pezzo di vita lo si affronta insieme.

ALESSIA CAGNOTTO

“Naufraghi metropolitani”, romanzo scritto da Tea Zanetti, abile fotografa qui nella sua veste di abile autrice, è stato presentato al Salone del Libro di Torino sabato 20 maggio scorso. Edito da Paola Caramella editrice, è qualcosa di più di un semplice romanzo; si tratta, infatti, di un viaggio intimistico in cui Tea conduce il lettore alla conoscenza del suo universo, anche al di là delle rivisitazioni del suo passato.

“La lettura di questo libro rappresenta un’esperienza caleidoscopica – afferma Stefania Tozzi nella presentazione del libro – Man mano che si avanza nella lettura cambia il modo di narrare e di attraversare le pagine da parte dell’autrice e, conseguentemente, si modifica anche la modalità da parte del lettore di porsi di fronte al romanzo.

Molti sono i registri stilistici di cui si serve la narratrice e le tecniche di scrittura che mette in atto. Dalle pagine del romanzo emergono gli aspetti spiritosi di Tea, che è onesta con se stessa al punto di non rinunciare mai alla sua più completa autenticità”.

Tea è una donna che ha lottato contro gli atteggiamenti che si scontrano con la libertà del libero pensiero, tanto da affermare di voler “fare di testa sua”, anche sul piano religioso, in cui in famiglia divergono le opinioni, essendo il padre ateo.

Nelle pagine del romanzo si riflette la purezza compositiva di Tea fotografa, tanto che “Naufraghi metropolitani” risulta il connubio di immagini oniriche che rimandano alla fotografia, di cui sono testimoni dell’originalità della composizione e della lucidità del linguaggio.

Passi di puro intimismo sono quelli che caratterizzano le prime pagine del romanzo, in cui Tea descrive molto efficacemente un incontro amoroso affermando “Potrei dormire nuda solo al tuo fianco. È necessaria una fiducia totale per esporsi così. Non si tratta solo di levare ogni barriera allo sguardo dell’altro sul proprio corpo. In più c’è la rinuncia alla vigilanza. Essere due volte esposti richiede fiducia assoluta”.

Sempre nelle prime pagine del romanzo l’autrice ripercorre i difficili tempi del Covid, ritmati da gesti quotidiani sempre eguali, come la sveglia presto e la colazione, la telefonata alla mamma ultraottantenne che ha vissuto con un pizzico di ironia la quarantena da sola, quindi le fotografie, le pulizie di casa e l’allenamento.

Il romanzo contiene anche pagine molto efficaci di descrizione di Torino, che l’autrice ritiene differente dal resto del Piemonte. La definisce una città “austera, elegante, con strade ampie e piazze ariose”. Con molta precisione descrive al personaggio con il quale dialoga, quindi anche al lettore, la bellezza di via Po, che scende verso il fiume e che grazie alla volontà e capriccio di un re, ha visto costruire i suoi portici via via più alti man mano che ci si avvicinava al fiume. Altrettanto efficace la descrizione dei caffè storici torinesi, da Florio a Pepino, da Baratti a Mulassano, passando per Platti e il Bicerin, dove, in piazza della Consolata, si custodisce l’autentica ricetta del Bicerin che tanto amava Cavour (un terzo di cioccolata amara, un terzo di caffè e un terzo di fiordilatte) o il caffè Elena, dove amava sostare Cesare Pavese. E così descrive il fascino dei cortili nascosti all’interno di austeri palazzi, definiti “autentici gioielli segreti in cui amo intrufolarmi con gran faccia tosta”.

Le persone di Torino, secondo l’autrice, assomigliano alla città, grigie a prima vista, ma di un grigio perla, che fa emergere, a una conoscenza più approfondita, la loro ironia, fantasia e bizzarria.

I torinesi non sono immediatamente amici di tutti, ma chi viene a Torino, in un modo o nell’altro, trova il suo posto.

I passi in prosa si alternano anche a poesie, di cui una molto efficace si intitola “Cimitero di Azul”, un inno alla solitudine ma anche all’angoscia che essa comporta. Quindi alcune pagine sono dedicate al Covid, in cui l’autrice narra la sua disavventura per aver contratto il Covid 19, con pacatezza e un pizzico di ironia.

Molto toccanti le pagine che riguardano il ricordo dei nonni materni, che si cristallizza nell’immagine di loro due abbracciati, mentre li guardavano andare via, verso le vacanze estive ai primi di gennaio. Tra di loro i nonni parlavano in spagnolo, in castellano rioplatense, che è una variante addolcita nella pronuncia che si parla in Argentina. Proprio in Argentina Tea compierà un viaggio iniziatico che la cambierà profondamente.

Le pagine delle poesie si accompagnano ad altre in cui i neologismi si cristallizzano e fanno centro. Parole semplici impreziosite da una acuta indagine psicologica.

Il fil rouge che percorre ogni pagina, ogni virgola del libro rimane la libertà, sognata, desiderata, agognata, cercata e vissuta pienamente.

Mara Martellotta

|

|---|

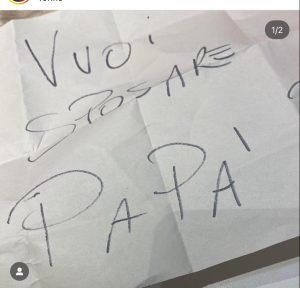

C’è un video dolcissimo diventato virale su Instagram che in pochi giorni ha superato un milione e settecento mila visualizzazioni. È stato girato a Torino e non è la scena di un film.

Si intravede un busker, un musicista di strada, sotto i portici di Via Roma nel punto in cui si accede alla galleria San Federico. Davanti si scorge un uomo passare con un bimbo che tiene in mano un foglio e urla: mamma vuoi sposare papà?

Il link:

https://www.instagram.com/reel/ClUNkUsryWP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

La canzone che Noah, questo il nome del musicista, sta intonando è la struggente Perfect di Ed Sheeran. Come perfetto è quel breve momento in cui il papà si inginocchia e tira fuori un anello di fidanzamento.

Loro sono Luana e Marco e il bimbo è Diego che ha due anni e mezzo. Nè il bimbo nè Luana capiscono cosa stia succedendo.

Sono riuscita a rintracciare Luana su Instagram che mi ha detto: “Io e Marco siamo di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Marco a volte viaggia per lavoro e il 20 novembre doveva essere a Torino. Cosi ne abbiamo approfittato per fare un weekend fuori. Quel pomeriggio siamo usciti per una passeggiata. Ero davanti alle vetrine e c’era quel musicista. Marco era nervoso e io non ho realizzato subito cosa stava succedendo. Lui si era messo d’accordo con Noah per farmi la proposta.

Sono riuscita a rintracciare Luana su Instagram che mi ha detto: “Io e Marco siamo di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Marco a volte viaggia per lavoro e il 20 novembre doveva essere a Torino. Cosi ne abbiamo approfittato per fare un weekend fuori. Quel pomeriggio siamo usciti per una passeggiata. Ero davanti alle vetrine e c’era quel musicista. Marco era nervoso e io non ho realizzato subito cosa stava succedendo. Lui si era messo d’accordo con Noah per farmi la proposta.

È stato un momento speciale. Non ero mai stata a Torino, ma da quel giorno la porterò sempre nel mio cuore”.

Grazie all’acustica, quel punto di Via Roma è molto conteso tra i musicisti. Senza contare che i portici e il cinema Lux a fare da scenografia lo rendono un luogo molto suggestivo. Quando ci passate davanti rallentate il passo. Potrebbe succedere qualcosa di molto romantico.

Auguri Luana, Marco e Diego. E grazie per questo momento cosi romantico e… perfetto.

Loredana Barozzino

PROGRAMMA MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

https://www.turismotorino.org/it

Foto Sergio Pacchiotti

CASA TENNIS

Palazzo Madama, piazza Castello

Ore 10.00

Newsroom rassegna stampa con Ilaria Fratoni e Monica Bertini

La redazione aperta alla cittadinanza con le principali notizie e gli approfondimenti su quanto sta avvenendo negli ATP e le attività ad esso collegate. A cura di Monica Bertini, giornalista sportiva e conduttrice TV con SPECIAL GUESTS: Federica Cocchi, responsabile del canale tennis de La Gazzetta dello Sport ed Arianna Nardi, giornalista e conduttrice freelance nel mondo del tennis, collaboratrice per La Gazzetta dello Sport e Digital Host della Coppa Davis.

Ore 10.30

Degustazione: Colazione da Maestri – Fattoria Roggero, Boella & Sorrisi, Luca Scarcella, Antica Pasticceria Pan Belmonte, a cura della Camera di commercio di Torino

I Maestri del Gusto di Torino e provincia ci accompagnano nella scoperta delle prelibatezze locali per un inizio di giornata ricco di energia e di golosità.

Ore 10.30

Visita guidata: Melting Pot

Visita guidata in Italiano ed Inglese / Guided tour both in Italian and English.

IT: “Uno sguardo insolito di Torino… passeggiando tra le vie medievali, l’antica piazza delle erbe e il primo Senato, scopriamo la vivace piazza IV Marzo, i portici più antichi che cingono il Comune, il Quadrilatero Romano zona di movida notturna e di deliziose botteghe artigiane in pieno giorno, fino ad arrivare al mercato più grande e colorato d’Europa “”Porta Palazzo”” che nasconde tra i suoi spazi le ghiacciaie settecentesche”.

ENG: “An unusual gaze of Turin … walking through the medieval streets, the ancient “piazza delle erbe” and the first Senate, we discover the lively Piazza IV Marzo, the oldest arcades surrounding the Town Hall and the Quadrilatero Romano the nightlife area as well as a pleasent place to find artisan shops at daylight, up to the largest and most colorful market in Europe “”Porta Palazzo”” which hides the eighteenth-century iceboxes among its spaces”.

Ore 11.00

Slot CamCom/Regione – Dalla passione sportiva ad una concreta attività imprenditoriale: difficoltà, rischi, opportunità

Le Nitto ATP Finals diventano l’occasione per approfondire come fare impresa nel settore sportivo e conoscere da vicino alcune realtà imprenditoriali torinesi che hanno fatto della passione sportiva un’attività imprenditoriale. La Camera di commercio di Torino, settore nuove imprese, organizza un Talk rivolto a giovani, professionisti, ma anche appassionati e amanti di tutto ciò che ruota attorno sport.

L’idea è quella di offrire ad un pubblico di giovani, aspiranti imprenditori e imprenditrici, il punto di vista di chi vive di sport, con lo scopo di raccontare l’attività imprenditoriale, opportunità, nuovi orizzonti, difficoltà e rischi.

Interverranno: – Giulia Pettinau – Orangogo – Paola Gianotti – Keep Brave

Ore 12.00

Degustazione: I Laghi e l’arte di allevare il formaggio

Una degustazione che ci porta ad Arona sul Lago Maggiore, incantevole cittadina del Sancarlone e culla orgogliosa dell’azienda Luigi Guffanti 1876, mirabili “allevatori di formaggi” da generazioni.

Ore 12.00

Piazza Castello – Live painting

Giulia Piacci, Sofia Scanniello, Sveva Signorile, Michele Bertolotto, Valentina Marlind, studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, concluderanno live l’opera presentata nel talk “Parole di Tennis: Street art, street culture e sport” del 13 novembre alle ore 10.00.

Ore 13.30

Degustazione: I Laghi e l’arte di allevare il formaggio

Una degustazione che ci porta ad Arona sul Lago Maggiore, incantevole cittadina del Sancarlone e culla orgogliosa dell’azienda Luigi Guffanti 1876, mirabili “allevatori di formaggi” da generazioni.

Ore 14.00

Slot CamCom/Regione: Cuneo Neve e ATL cuneese – presentazione offerta turistica invernale di Cuneo Neve

Ore 15.00

Degustazione: CONFARTIGIANATO TORINO: “Dolci creazioni e maestria artigiana in pasticceria”

Degustazione con l’azienda associata “Dolci Intuizioni” di Marco Vacchieri, rinomato pasticcere piemontese che proporrà alcune delle sue più famose creazioni.

Ore 16.00

Sport Meeting: Il braciere dell’Universiade dal 1959 al 2025 con Riccardo D’Elicio

Dal 13 al 23 gennaio 2025, Torino ospiterà la versione invernale della massima rassegna universitaria sportiva, la cui prima edizione si tenne a Torino nel 1959 dall’idea del visionario presidente del Centro Universitario Sportivo Torinese Primo Nebiolo.

Un ritorno a casa quindi il cui tragitto verrà raccontato dal Prof. Riccardo D’Elicio – Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese

Ore 16.30

Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino: “TORINO DOC” – degustazione guidata dei vini torinesi

Ore 17.00

CCA Cuneo/Atl LRM Tutti i segreti del tartufo Bianco d’Alba

Ore 17.30

Visita guidata: Luci d’artista / Artists Lights

Visita guidata in Italiano ed Inglese / Guided tour both in Italian and English.

IT: “Le “Luci d’Artista” rendono Torino la città più scintillante d’Italia e ne fanno un vero e proprio museo en plein air, attraverso le installazioni di artisti contemporanei di fama mondiale, che nel tempo sono stati chiamati a illuminare piazze, chiese e monumenti, creando così un’atmosfera unica e suggestiva. Questo tour vi porterà alla scoperta delle installazioni luminose più affascinanti”.

ENG: “Artists Lights” project turns Turin into the most shimmering town in Italy and at the same time into an open air museum, thanks to light displays created by internationally renowned contemporary artists, invited throughout the years to illuminate squares, churches and monuments, creating a unique and suggestive atmosphere. During the tour you will discover some of the most fascinating creations”.

Ore 18.00

Parole di Tennis: Sport, impresa ed immagine – dialogo tra Marco Amato e Rosario Palazzolo

I grandi momenti dello sport tra immaginario collettivo e cultura di massa: il rapporto tra grandi brand, lo sport ed i suoi valori. Focus con Marco Amato, direttore del Museo e Archivio Storico Lavazza, vicepresidente di Museimpresa e Rosario Palazzolo, Direttore dei magazine Runner’s World e Men’s Health.

Ore 18.00

ASCOM Torino – La Drogheria – Gastronomia Rosada: “Extra Vermouth Torino” + “Insalata Russa come una volta”

Assaggio della ricetta tipica dell’insalata russa, accompagnato da una degustazione di vermouth in purezza e miscelato.

Ore 19.00

Parole di Tennis: Musica e Sport, un’unica passione – Willie Peyote incontra Alessandro Buongiorno

Il rapper e cantautore torinese in arte Willie Peyote, grande tifoso granata incontra il difensore del Torino F.C. Alessandro Buongiorno per parlare di sport, di musica e del loro rapporto con Torino.

PROGRAMMA EVENTI DIFFUSI

SPECIAL GUEST DI GIORNATA: STEFAN BOJIC

PIAZZA SAN CARLO

Ore 15:00 – 18:00 Magic court – Magic Willy

VIA ROMA

Ore 15:00 – 18:00 Music court – Alp King

PIAZZA CARLO ALBERTO

Ore 15:00 – 16:00 Circus court – Tennis theater

PIAZZA CASTELLO

Ore 15.00 – 18:00 – Juggling court – Glenn Folco

Ore 15.30 – 17:00 – Juggling court – Stefan Bojic esibizione di freestyle e workshop aperto al pubblico

PORTA NUOVA, VIA ROMA, PIAZZA CARLO ALBERTO, PIAZZA CASTELLO

Ore 15.00 – 17:00 – Marching Band: BANDAKADABRA

PIAZZA VITTORIO

Ore 17:00 – 18:00 – Circus court – Tennis theater

TENNIS TOWN BUS

Ore 17:00 – 18.30 – BUS da Piazza Castello TOUR ROSSO PLUS, info itinerari: https://www.city-sightseeing.it/turin/ – BANDAKADABRA + ToRadio FM 88.5 sempre on board

Leonardo Lidi (classe 1988, anche attore che piace, dopo i successi di “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” e del televisivo “Noi”) non è uno di quei tranquilli registi che s’affiancano buoni buoni alle indicazioni di un autore, alle strade percorse, mansueti, pazienti, educati, obbedienti: lui fa lo scavezzacollo, lui ribolle, lui ha necessità di afferrare quel testo e di pararglisi davanti, di affrontarlo, di lottare, di usare il bisturi come pochi, di tagliare e di mescolare, di scandagliarlo a fondo, pur anche di sovvertirlo (“o non vale la pena di metterci mano”). Con risultati a tratti discutibili (all’indomani della prima, avevo coltivato una profonda aria di sospetto con “La casa di Bernarda Alba”, ovvero l’originalità ad ogni costo, disordinata, sfacciata), o con una rilettura come si usa inevitabilmente oggi che – all’insegna dell’est modus in rebus – convince, che ti spinge ad abbracciare i salti mortali che Lidi ti mette davanti agli occhi. E dico rilettura, non (forzata) attualizzazione, tanto è il soppesato scavare con cui Lidi compie il proprio lavoro. Nel 400mo dalla nascita di Molière si mette a inventariare il corpus del Grande Francese, pensa e ripensa e scarta, per scegliere “Il misantropo” (per la stagione dello Stabile torinese che lo produce in solitaria, 80’ minuti tesi e avvincenti, grandi applausi finali, sino a domenica 22 maggio sul palcoscenico del Carignano), ne sbandiera tutta la vita pulsante e la modernità e butta in scena il protagonista, quell’Alceste che, con dolori e spirito autobiografici, don Chisciotte senza se e senza ma, intransigente sino allo spasimo, infaticabile raisonneur, rifugge dalle convenienze e dai falsi abbracci, dai fabbricanti di smancerie e dai collezionisti di parole inutili per innalzare inascoltato monumenti alla verità e alla rettitudine, all’amicizia senza tornaconto, alla franchezza e alla stima e alla sincerità. Un gioco di maschere che portate dinanzi alla corte di Versailles dovevano far inorridire più di un notabile. Accanto a lui, l’amico Filinte, la parte accomodante di ogni individuo, la “sua” più che ipotetica parte accomodante, colui che conosce il mondo e le sue leggi; accanto a lui Celimène, amata e di lui innamorata, ma ventenne allegra, con la civetteria nel sangue e certo non pronta a rifuggire dai tanti corteggiatori che le ronzano intorno, specchio di quella Armande Béjart che faceva sanguinare il cuore del povero Poquelin.

Queste le colonne portanti, o quasi. Diciamolo subito, con il piacevolissimo dubbio da parte di chi scrive queste note che il lavoro migliore di Lidi stia proprio nelle rinvenzioni, nella riscrittura, nei sovvertimenti, nei tratti e nei caratteri approfonditi, nel gioco calibrato di allontanamento che spreme i frutti migliori. Denunciando la parte più “fedele” del lavoro una certa sembianza sfocata, non tracciata a fondo, che finisce col coinvolgere anche il protagonista interpretato da Christian La Rosa, troppo perennemente itinerante, o l’oggetto dei suoi ardori, che è Giuliana Vigogna. Niente più sale sfarzose e candelabri e boiserie, luci cupe e una faticosa distesa di pietrisco a riempire il palcoscenico, un’alta e scura parete sullo sfondo, semicircolare, una stretta e bassa porticina da cui si accede nel mondo di Alceste (la scena è di Nicolas Bovey, allucinata prigione non solo fisica ma della mente), una distesa lunare attraverso cui s’arrabatta e fugge e fatica il protagonista, e soffre, come Lidi sottolinea, non soltanto con le parole che portano alla moderna depressione e alla solitudine, ma pure avanzando con l’aiuto di un bastone e con la gamba sinistra chiusa in un tutore ortopedico. In un tale mare (e male) oscuro, Lidi ci offre il suo “atrabiliare innamorato”. Proponendo a Orietta Notari, attrice come sempre appassionata ed emozionante, il ruolo di Filinte, ecco che il personaggio (al) femminile deve imboccare strade nuove e esplorare una omosessualità che in Molière nessuno caverebbe mai fuori: ma l’invenzione non è che ci trovi seduti in poltrona con il pollice verso, l’invenzione lavora appieno sull’intero terreno della commedia che ha contorni di dramma (l’eterna questione: Alceste è comico o drammatico? è un cammino lungo e graduale quello che il regista compie: “vero che Alceste cade in un baratro sempre più profondo di autocommiserazione: se nelle prime scene si sforza di combattere le mode malate del momento, battuta dopo battuta, si tappa sempre più le orecchie desiderando soltanto un eremo dove dettare le regole della propria società.”) e le profferte amorose tra “la” femminile Filinte e la dolcissima Eliante conducono senza fatica lo spettatore alla quotidianità che stiamo vivendo.

Nella riscrittura di Lidi il personaggio più bello e completo, spinto in certi momenti a ritagliarsi una singolarità e una eccellenza che credo abbia mai avuto, è quello di Arsinoè. Tratteggiata quasi con affetto dal regista. Non più l’amica pettegola di Celimène, attenta alla sua reputazione e pronta a riferire tutto quanto si dice nei salotti del suo disinvolto vivere: è innamorata di Alceste, è la donna che ama un uomo più giovane di lei, è la donna frustata, che il successo letterario non lo ha mai afferrato, dove ormai coabitano la nostalgia e il viale del tramonto e la bellezza che ogni giorno vede venire meno (“Dite che sono vecchia? Non dite quella parola, vi prego. Non vecchia, vi prego. Grande”). Ne dà un ritratto doloroso, tutto raccolto nelle più raccolte intimità, una eccellente Francesca Mazza. E poi ancora, l’invenzione di “Lui” (Riccardo Micheletti), l’alter ego, un volto magrittiano senza sembianze, ricoperto da una grigia calzamaglia, un altro se stesso in cui guardare, un confessore a cui affidarsi. E Oronte (Alfonso De Vreese), da poeta a stornellatore con doverosa chitarra, con l’ossessivo e straniante “Guarda che luna”. Li vedremo tutti allineati in proscenio, immobili a ripresentarsi al termine dello spettacolo al pubblico preso a testimone, inondati da una pioggia che è sinonimo di pulizia, di cancellazione di quelle maschere che sinora hanno indossato e che lasceranno il posto all’autenticità dei sentimenti. Al di fuori di ogni retorica, motore al centro di ogni cosa e di ogni soluzione, la ricerca dell’amore, quello che, taumaturgicamente, potrà mettere in salvo l’uomo, l’amore “che deve tornare al centro del nostro pensiero intellettuale”.

Elio Rabbione

Le immagini dello spettacolo sono di Luigi De Palma

Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola artisti e pubblici, moltissime persone diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi, esperienze, idee.

Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo aperto a tutti, inclusivo. Ciò ne costituisce la ricchezza, e la sfida, ma soprattutto la libertà. Questa nuova edizione è la diciassettesima, che arriva dopo due anni di pandemia, di revisione del mondo e della vita, di transito in un futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se ancora imperscrutabile e in scrittura completa. Un’epoca epocale, che segna il prima e il dopo di una comunità globale, che tale si è resa finalmente conto di essere. Il tema naturale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti trattiamo, sui giornali, nei film, quando prendiamo il caffè al bar, nelle cene con gli amici…

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così, Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono avamposti, vibrisse, antenne. Occhi aperti in uno spazio dove non si usa la vista ma la percezione, quella di cui gli artisti hanno il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti, che sono degli sciamani, e tali devono rimanere. Azioni poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono scintille ed epifanie su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo comune non sempre fatto di materia tangibile e razionale. C’è un’opera che incarna perfettamente tutto ciò e che Paratissima ha scelto come immagine2021, Le Ballet Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana Scarlett Rouge, dove una donna cammina in equilibrio nello spazio profondo, tra flussi energetici ed elettricità vibrante che tracciano una teoria di connessioni.

Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo per testa, in testa. Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano una notte che è luce e profondità, non buio, una notte come quella di cui parla Alda Merini nella sua poesia dedicata agli artisti, I poeti lavorano di notte. Occhi come gemme, fiori colorati, diversi, stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni. Questo vorrebbe essere Paratissima con Exhibit and Fair, presentando un gruppo selezionato di artisti, lavorando con loro su ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento, alla narrazione e formalizzazione in mostra. Una fiera di mostre, esposizioni personali e collettive che entrano in dialogo negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Premi (tra cui quello che vede la collaborazione con Torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano progetti dove l’arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e informazione, di un’inclusività che passa attraverso la partecipazione ma anche la bellezza e l’emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come, sempre e comunque, qualsiasi gesto della nostra vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a prescindere e naturalmente. “Come scriveva George Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe avere niente a che fare con la politica è già una posizione politica. Nel senso che non esiste arte, per quanto privata e disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo per la comunità, per la polis” dice Tomaso Montanari.

E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino, attraverso la presenza del collettivo ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel Galoppatoio alcune dei murales cancellati dai talebani. E poi della sacralità della cultura underground (con un neon del collettivo DMAV nel Cortile dell’Artiglieria che diventa simbolo pulsante), della necessità di un rallentamento e di un ritorno a un tipo di informazione responsabile che ritrovi il concetto di verità e a volte risulti ancora e di nuovo scomoda (con il film Slow News – L’arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni di Torino, e la giovanissima redazione della rivista Scomodo), di performance come spazi di partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica come linguaggio eterico universale (con l’installazione di Davide Dileo), della cultura e dei suoi operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e una protezione come bene comune (con il cortometraggio Trucchi del mestiere di Francesca Arri).

Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a tutti, che si rispecchia nel grande staff che lo realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e soggetti culturali, enti pubblici e privati. Dall’insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e letture, spunti, sensibilità e suggestioni che diventano l’identità della manifestazione, i temi, coinvolgendo il pubblico in maniera empatica e non didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori sembrano soprattutto focalizzare la dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece, collettiva, reale. Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale a cavallo tra soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialità che va oltre la semplice vista, ma cerca di percepire e restituire l’esperienza del mondo, quello intimo e quello esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche, indicazione che testimonia come la deprivazione sensoriale vissuta durante la pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta giocata sulla vista e sull’immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella società, la sua voce, che non va addomesticata né sofisticata, perché essa non prende forme conformi e omologate ma si propone come un’interferenza e un’avanguardia universale. D’altronde, gli avanguardisti erano reparti che precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia durante le guerre.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini

Paratissima Exhibit and Fair – Special Projects

ArtLords

Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province dell’Afghanistan. Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre cinquanta artisti e figure legate al progetto. Con l’avvento recente dei talebani, tutti i loro murales sono stati subito completamente cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire fuori dall’Afghanistan. Paratissima restituisce voce e immagine al lavoro di questo progetto di arte pubblica, che viveva nelle strade del paese, utilizzando la pratica della street art e il concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi comuni, per creare un dibattito, un’informazione, un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio, una suggestiva installazione di wallpaper fa rivivere alcune loro opere in dimensioni naturali, portando scorci di luoghi, persone e azioni a Torino, trasformandole nella quinta naturale di quella che vorrebbe essere una piazza comune nel cuore dell’Artiglieria. Al di là delle parole, che animeranno lo spazio del Galoppatoio in un programma di talk a cui parteciperanno anche tre artisti del collettivo venuti a Torino (Lima Ahmad, Omaid Shrifi, Kabir Mokamel), la potenza dei murales continuerà ad agire e a comunicare, negando la violenza e la censura di un regime che disprezza e teme, al tempo stesso, l’azione e il potere dell’arte. Parallelamente, durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir Mokamel, daranno vita a un lavoro collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il pubblico, creando opere che entreranno a far parte della galleria del progetto Spazio Portici, come bandiere di libertà.

Progetto RESCUE!

Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con particolare attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio, con un approccio transdisciplinare e collaborativo. Nel 2019 fonda l’Associazione Culturale Progetto RESCUE! che nasce come rete di sostegno tra artisti extracomunitari a Torino. Il gruppo crea performance e spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa trovare valore per sé stesso e per la comunità. Nel 2020 nasce l’Iniziativa solidale CANTA OLTRE concerti senza fissa dimora. Nel 2021 il progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull’incontro autentico e sull’apertura di spazi di libertà in contesti di chiusura ed emarginazione. Il Gruppo è composto da giovani under 30, provenienti da Guinea- Conakry, Costa d’Avorio, Ghana, Libia e Italia, in continuo mutamento. Performance e interventi che si nutrono dei racconti, delle canzoni e dei pensieri di chi ha fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora come collezionista al mercato.

Slow News – L’arte del Giornalismo

Viviamo nell’epoca dell’infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su Facebook, guardiamo milioni di video su YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali con bufale perfette e veri giornali pieni di false notizie. Le persone credono a tutto e a niente, allo stesso tempo. A Milano, quattro giornalisti freelance, ispirati dal professore americano Peter Laufer, hanno creato Slow News, un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo slow journalism diventerà un movimento culturale globale? Slow News è un film, un progetto editoriale e una speranza per il futuro. Insieme, un altro giornalismo è possibile.

E può cambiare il mondo. Il film è diretto da Alberto Puliafito; prodotto da Fulvio Nebbia; scritto da Andrea Coccia, Fulvio Nebbia, Alberto Puliafito; fotografia e montaggio di Fulvio Nebbia; musica composta, arrangiata ed eseguita da Alessandro Zangrossi e Antonio Sernia; suono di Marco Montano; con Peter Laufer, Helen Boaden, Mark Thompson, Lea Korsgaard, Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig Silverman, Irene Smit, Giovanni De Mauro, Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch, Rob Orchard, Camilla Mortensen, Ermes Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.

Dmav – Social Art Ensamble

Il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere create per gli spazi pubblici (Doublin’ a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a Udine) – è un atto d’amore verso il mondo variegato delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in questo mondo. Ed è la natura dell’underground, in questi tempi di accelerazioni e confini che saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni e dei segni come se fosse una possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni sotterranee delle culture alternative, DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e sanguigna: le parole under | sacred | ground si alternano creando un messaggio di luce e vetro che si inserisce nel paesaggio.

Scarlett Rouge

Scarlett Rouge è un’artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La realtà e l’anima sono dimensioni che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di appartenenza, che va oltre l’apparenza. Californiana, ma di formazione anche europea, figlia d’arte con una visione in cui ambiti diversi appartengono a un discorso creativo unico, dalla musica alla moda, la sua iconografia evoca miti primitivi di una natura femminile ancestrale dove gli opposti rientrano in un quadro armonico. Il suo segno può essere lineare e minimalista, sembra voler scavare l’idea pura come concetto e forma, per restituirla nella sua essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo immaginario si scioglie anche in composizioni figurative rutilanti che corrono libere in universi paralleli di sagome, colori, energie. Movimento narrativo vitale, arazzi, dipinti e sculture improntate a un surrealismo contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità antica e archetipa, avvolti da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo. Opere magiche. Le ballet Mélancolique diventa icona di Paratissima – Exhibit and Fair 2021, con un cielo/spazio che accoglie una cosmogonia aperta e in divenire, animando un arabesco di occhi e flussi energetici. Una rappresentazione metaforica ed empatica, rilucente di elementi e significati sparsi come enigmi. Immagine perfetta dell’arte, degli artisti, del loro potere sciamanico che si esprime oltre ai criteri della razionalità, e per questo universale.

Davide Dileo – Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani

Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne modifica il suono tra legno e corde: suoni, odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni ( realizzati e inceneriti), generazioni di umanità assorbite e custodite. I sei pianoforti di questa installazione hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e stavano passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano, Sono stati suonati, ancora una volta, da sei Maestri, manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d’arte, e si sono trasformati. Hanno partecipato al progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni, Mattia Ozzy Bellato, Yingfei Cai ex Erika Godino. La selezione dei progetti è stata curata dal Prof. Antonio Cioffi. Scomodo – Presente Futura

Per districare la complessità del contemporaneo, occorre avere una metodologia che ci aiuti a leggere le connessioni. La decodificazione del nostro tempo necessita approfondimenti verticali e il dibattito come esercizio di democrazia. L’algoritmo ci lascia intrappolati nelle nostre convinzioni e la polarizzazione del pensiero si compie. Buoni o cattivi, giusto o sbagliato: vanno abbandonate sterili congetture divisive, per far emergere concezioni libere. Difficile in un paese in cui i media sono fortemente politicizzati e corruttibili e in cui l’autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe sociale d’appartenenza, diventa più pericolosa della censura stessa. La redazione di Scomodo (la rivista under 25 più grande d’Italia, con 1000 ragazze e ragazzi coinvolti) propone modalità di approfondimento inedite e trasversali, con azioni che invitano alla cittadinanza attiva. Vengono presentati due talk: il primo relativo al volume “Presente”, una pubblicazione annuale che cerca di superare la narrazione secondo la quale “il futuro è dei giovani”, ma che paradossalmente li taglia fuori dal presente e dalle decisioni che lo andranno a tracciare. Quest’anno, per la quinta edizione, la redazione si è confrontata con il concetto di periferia e la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una riflessione nata dall’esperienza diretta di una redazione con sedi a Milano, Napoli, Roma e Torino. A ciò si collega il secondo intervento: un focus su casi studio e reportage riguardanti la nostra città. Il progetto di Scomodo a Paratissima è curato da Francesca Disconzi, co-fondatrice di Osservatorio Futura.

Trucchi del Mestiere – Francesca Arri

I lavoratori dello spettacolo, dagli artisti alle maestranze, hanno ricevuto un duro colpo dalla pandemia perdendo il lavoro e privati della dignità professionale. Una situazione precaria pregressa che è esplosa, mal gestita dal governo, più attento alle esigenze di settori come quelli del calcio. C’è interesse che questo paese rimanga nell’ignoranza o è solo un’incapacità dovuta all’ignoranza stessa e a un sistema clientelare, dal sapore mafioso e feudale tutto italiano? Per rispondere a queste domande Francesca Arri partecipa al progetto Game Over di Villam e della rivista Arshake realizzando il suo primo cortometraggio, completamente a costo zero grazie a una rete di collaborazioni, negli spazi dell’Artiglieria di Paratissima. Il cortometraggio è un atto politico, un’ operazione educativa che parte dalle scuole per arrivare ai professionisti proponendo un modello lavorativo etico e virtuoso, che sostiene la collaborazione e si oppone all’atavica piaga italiana del lavoro culturale non pagato.

La narrazione è una pièce metaforica e insieme dissacrante (sviluppata da un personaggio misterioso la cui identità si costruirà nel corso dell’opera), una denuncia collettiva e intima, di un settore fondamentale per il suo ruolo sociale.

Premio Torino Creativa per Paratissima

La Città di Torino e Paratissima hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che avvia una collaborazione stabile tra i due enti. La mission di entrambe le parti è quella di dare sostegno ai/ alle giovani artistə nell’ottica di affermazione della loro professionalità. La collaborazione che si instaura con il presente atto fa riferimento a tutte le attività e ai programmi nell’ambito della promozione della creatività giovanile con l’obiettivo di creare occasioni e opportunità di visibilità per i/le giovani creativə. Una visione che si concretizza nell’ambito dell’edizione di quest’anno di Paratissima che ospita il corner Torino Creativa. L’Hub della Creatività con la sua sede al Cortile del Maglio ha ospitato le residenze d’artista di questa prima edizione, la curatela delle esposizioni è stata curata da due giovani curatrici vincitrici del progetto NICE di Paratissima: Margaret Sgarra e Paola Curci. Vincitori del Premio: Greta Guiotto, HPV Film, Chiara Borgaro. Premiati di Art Station 2020 Nella sezione premiati di Paratissima Exhibit and Fair, vengono ospitati i talenti di Paratissima Art Station, riconosciuti dalla Direzione Artistica. Tra loro: Chiara Chittano, Machina Imaginess e David Delruelle.

Nice & Fair / Contemporary Visions

Paratissima, sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si è dimostrato sia occasione formativa che luogo di esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa professione del curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Questi hanno condiviso con passione il know how acquisito in anni di esperienza. Partendo dall’ideazione e costruzione del progetto curatoriale, sono stati affrontati argomenti di fondamentale importanza come fundraising, comunicazione e allestimento. È dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair / Contemporary Visions. Nice & Fair / Contemporary Visions è il format di evento dedicato alle nuove proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. La stretta collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei progetti espositivi volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni mostra collettiva è l’esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo professionale. Il board curatoriale coinvolge i 17 curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i progetti espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre Nice & Fair / Contemporary Visions è un’occasione di confronto, una piattaforma espositiva reale e digitale, al contempo una mostra e una fiera che consentirà agli artisti di proporre le proprie opere in un contesto professionale adeguato, volto sia alla presentazione del proprio lavoro che alla vendita. Il progetto di formazione di N.I.C.E, giunto alla sua ottava edizione, nasce nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso che dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura Tota.

Per l’VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, Paratissima presenta 6 mostre curate dai giovani curatori.

“Liquid Reality – Nuovi immaginari nell’era dell’Antropocene”

a cura di Eleni Kosmidou, Benedetta Nassini e Jennifer Regalia

Il premio nobel Paul J. Crutzen indica con il termine Antropocene l’era geologica contemporanea, un’epoca in cui i cambiamenti causati dall’azione incurante dell’Uomo hanno portato a gravi conseguenze ambientali e climatiche, conducendo a un mondo inesorabilmente sempre più stanco e privo di risorse. La situazione, non più sostenibile, è occasione per ricercare una nuova armonia tra l’Uomo e la Natura, riconoscendo tutte le forme di vita come interconnesse ed egualmente importanti. Ingegno tecnologico e mutate sensibilità si uniscono, quindi, per immaginare una realtà liquida, meno definita e più ibrida, in cui coesistano soggettività organiche e artificiali, umane e virtuali, in grado di creare nuove intersezioni e prospettive per uno sviluppo reciproco e consapevole capace di salvaguardare la vita sulla Terra.

“Sanatorium” a cura di Maria Carmela D’Angelo e Sara Maietta

Il genere umano, con le sue ossessioni, la rabbia, il fallimento o il timore di fallire, esorcizza il dolore mediante il processo creativo e la condivisione. Il rimedio e la cura passano attraverso la costruzione di immagini e oggetti dalla funzione catartica, capaci di esibire una realtà interiore non facile da raccontare o metabolizzare. Il disagio del singolo diventa, così, universale e l’esperienza dell’altro si rispecchia in quella della collettività, posta di fronte a un nemico invisibile, ma familiare. La condivisione diventa così più efficace della cura stessa: non guarigione, ma accettazione e rielaborazione del disagio. Decostruire il malessere permette di indagare nuove prospettive, verso un processo di riconciliazione con sé stessi che si attua proprio tramite lo scambio con il prossimo.

“Para//el” a cura di Caterina Bocchi, Nadine Bajek e Vanessa Caraglio

Due linee parallele nella geometria euclidea non si incontrano mai, come in una tragica storia d’amore: prossime per sempre, faccia a faccia, costantemente vicine ma mai in grado di sfiorarsi. È questa la cruda realtà o è solo apparenza? Le moderne teorie della geometria non euclidea, contraddicendo il V postulato, ipotizzano infatti l’intersezione delle rette parallele all’infinito, fondendosi come gli amanti in un’entità sola.

Le linee parallele rappresentano in modo metaforicamente perfetto le persone di oggi, distanti ma unite in un presente dominato dalla tecnologia. Parte della vita sembra ora svolgersi in un universo collaterale, equivalente e simultaneo, in cui la socialità si fa danza limitata alle connessioni on-line. Dove può trovarsi dunque ora l’infinito, unico luogo possibile di incontro per l’umanità? Nella realtà tangibile, oppure on-line, in un cosmo fantastico e del tutto digitale?

“Family Portrait” a cura di Elisa Angelini, Beatrice Timillero e Margherita Verzocchi

La famiglia lascia inevitabilmente un’impronta in ogni essere vivente, contribuendo alla costruzione dell’Io. Crescendo, il vissuto personale si traspone in relazione con il Mondo esterno, irrimediabilmente influenzato e viziato dal legame familiare . Atmosfere lontane, luoghi familiari e volti, nostalgia di tempi che furono: una pulsione primitiva induce a immagazzinare quanti più dati possibili per non perdere il contatto con le proprie radici. I tempi odierni, caratterizzati da una forzata distanza, hanno evidenziato l’importanza dei legami familiari, e della loro tutela attraverso i ricordi, che da privati possono divenire traccia di una Storia collettiva. Proprio nell’incalzante smaterializzazione fisica in favore di labili archivi digitali è fondamentale chiedersi come garantire la trasmissione di una necessaria memoria futura alle prossime generazioni.

“My body is (not) a cage” a cura di Angela Calderan, Flavia Rovetta e Susanna Tavella

Da esibire o rinnegare, da idolatrare o biasimare: il corpo femminile è spesso ridotto a oggetto con una destinazione d’uso. È quindi facile che cada vittima di stereotipi e miti di plastica, limitandosi a essere uno sterile involucro per l’identità. Se difettoso o non corrispondente ai canoni imperanti, può perfino diventare una prigione in cui si resta irrimediabilmente costrette e relegate. Tuttavia, a questa prospettiva soffocante se ne contrappone un’altra: imperfezioni e incongruenze, accettate come contingenze della vita, non sono più limiti ma opportunità di esplorazione e trasformazione. Camuffato o semplicemente esposto nella sua essenziale nudità, il corpo diviene mezzo di espressione e ribellione. La pelle si espande oltre i propri confini e si rivela lo strumento per spogliarsi della gabbia, disegnando nuovi territori d’azione.

“Music for airports – Armonie per un tempo sospeso”

a cura di Chiara Badde, Erica

Massaccesi, Lara Spagnolli

Assenza, isolamento e introspezione. Quanti stati d’animo sono racchiusi in ogni attesa?

L’incertezza dilata i minuti e il silenzio diventa assordante, interrotto solo da un tic nervoso che muove la gamba a ritmo impaziente. L’apparente calma cela in realtà sovente il tumulto soffocato dell’ansia. L’eco della stessa inquietudine ha fatto risuonare le piazze vuote e afone delle città, quando solo gli sguardi filtravano dalle finestre, desiderosi di un nuovo abbraccio, unico antidoto alla malinconia. Tuttavia, in questo tempo sospeso e incerto, si è arrivati ad apprezzare l’armonia della solitudine, incline a mutare una condizione statica in dinamico impulso creativo. La frenesia cede il passo a un ritmo dolce e silenzioso, terreno fertile e linfa vitale per riuscire ad ascoltare le proprie melodie interiori e comporre così nuovi spartiti di vita inediti.

Oltre alle 6 mostre, si inserisce in NICE & Fair / Contemporary Visions, il progetto speciale

ABISSI a cura di Simonetta Pavanello.

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi riflettono sul concetto di trascendenza e sacralità, materia e spirito, servendosi di componenti organici riciclati e superfici nere specchianti, caratteri alfanumerici e schiuse di ovature, simboli che rimandano a un mondo virtuale a uno anche troppo realistico, obbligando lo spettatore a porsi il dubbio di come preservare in futuro la natura, l’uomo e il suo spirito.

Info, orari e biglietti al link https://paratissima.it/paratissima/

ERNESTO MASINA

PIETRO MACCHIONE EDITORE

In copertina:

Breno, Piazza Generale Ronchi, già Piazza del Mercato, fotografia d’epoca.

Il Podestà aveva convocato la Consulta Municipale per le 8 e 30. I sei membri erano stati svegliati all’alba dal vigile del comune che era andato a casa loro a consegna-

re la convocazione. Il Bertoli voleva consultarsi non sapendo bene come comportarsi in questa drammatica occasione. Aveva pen-sato di esporre la bandiera a mezz’asta al balcone del municipio, ma non sapeva se questa soluzione sarebbe apparsa troppo servile nei riguardi dei tedeschi. In fin dei conti si era in guerra e la morte di un soldato era, pur- troppo, cosa normale. Neppure il Segretario del Fascio aveva, almeno per ora, avanzato richieste in tal senso. Era deciso ad effettuare, insieme ai suoi aiutanti, una visita al Comandante della guarnigione tedesca per porgere le sue condoglianze e per mettersi a disposizione per i funerali e il trasporto della salma, o meglio di quello che rimaneva di Bernd, che era stata temporaneamente portata nella camera mortuaria dell’ospedale. Era molto timoroso per la possibile reazione che Franz avrebbe potuto avere nei suoi confronti e, per questo, il fatto di presentarsi in gruppo, poteva rendere la cosa meno imbarazzante. Non che temesse di essere insultato, ma che il Comandante potesse avere frasi di violento rimprovero verso i brenesi, questo era da aspettarselo.

Quando il gruppo di amministratori si riunì, vi furono violente discussioni. Chi voleva non solo l’esposizione della bandiera a mezz’asta ma anche che venissero pro- clamati tre giorni di lutto cittadino. Chi, invece, era con- vinto che si doveva lasciare passare il fatto sotto silenzio, con la sola “ufficiale” presenza del Sindaco e della Consulta con la bandiera del paese all’eventuale funerale. La parte strettamente politica doveva essere lasciata agli organi del Fascio che, sicuramente, sapevano, meglio di loro, come trattare con i tedeschi. Alla fine fu da tutti accettata quest’ultima soluzione, anche se qualcuno evidenziò il proprio personale dissenso. Non sapendo dove trovare Franz, si recarono all’albergo Fumo. La vettura, o meglio quello che restava della vettura, era stato rimosso e portato al garage Slanzi. Le macchie di sangue, miste all’olio del motore, erano state rico- perte da un alto strato di segatura. La buca, provocata dall’esplosione, era ancora aperta. Ad alcune finestre del- le case che davano sulla piazza si stava lavorando per sostituire i vetri rotti dallo spostamento d’aria.

L’unica cosa che impressionò Sindaco e consiglieri era che le strade e la piazza Mercato fossero assolutamente vuote. I negozi erano aperti ma nessun brenese era in circolazione, quasi che si temesse una ritorsione da parte dei tedeschi.

Trovarono il Comandante nella piccola hall dell’albergo, circondato dai suoi subalterni. Pallido, con la divisa sporca e stropicciata, le mani che si muovevano, scompostamente, dai capelli alle ginocchia, dalle ginocchia ai gomiti, e poi di nuovo ai capelli. Quasi un tic nervoso. Non si alzò dalla poltrona nella quale era seduto. Si limitò a stringere la mano al Podestà e a fare un cenno con la testa ai consiglieri. Sussurrò un “danke” e poi, a congedarli, girò la testa di lato come a guardare qualcosa che non c’era.

Imbarazzati i sette uomini salutarono i militari e, non sapendo cos’altro fare, girarono sui tacchi e se ne andarono.

Col passare delle ore in paese cresceva la preoccupa- zione. Ormai si sapeva che lunghi convogli di carri, abitualmente usati per il trasporto degli animali e con le porte piombate, partivano da varie stazioni italiane per la Germania. Non si sapeva ancora dei campi di sterminio ma il modo con il quale venivano trattati i deportati non lasciava presagire nulla di buono. Si raccontava di centinaia di persone prelevate in vari paesi della penisola dove era stato dato aiuto o ospitalità ai partigiani. A Breno era stato ucciso un tedesco e sicuramente la rappresaglia non sarebbe tardata. Il mistero su chi avesse compiuto quell’atto, e soprattutto le modalità con cui si era verificato, lasciavano tutti perplessi. La sparizione del Russì era passata inosservata anche per- ché l’uomo non era stato visto in giro neppure i giorni precedenti all’attentato. Tutti sapevano che quello strano personaggio a volte spa- riva dalla circolazione per settimane intere, da solo o con qualche donna, per passare il tempo negli alpeggi vicino a Bazena o verso il Passo del Maniva. L’Ovra non si era mossa, ufficialmente non avendo ricevuto ordine da parte dei tedeschi di farlo. La situazione era particolarmente scabrosa e quindi, se possibile, era meglio defilarsi. Del tutto discretamente don Cappelletti era stato invitato a Brescia. Avevano anche preso contatto, ancor più segretamente, con il Podestà di Breno perché convincesse sua moglie, Lucia, a recarsi a Brescia alla loro sede. A volte, si era pensato, i bambini sanno più cose di quelle che dovrebbero e qualche frase compromettente avrebbero potuto lasciarsela scappare. Coinvolgere qualche maestra e soprattutto la signora Lucia, così fedele al Regime, avrebbe potuto portare qualche frutto. Due giorni dopo l’attentato partirono per Brescia, all’in- saputa l’uno dell’altra, il Parroco e la maestra. Il prete, come quasi sempre, era riuscito ad ottenere un passaggio su un veicolo di servizio. La maestra, molto più modestamente, era partita per la città con il “Gamba de legn”. Per la maestra signora Lucia era una emozione nuova andare a Brescia. Infatti tutti gli abitanti della Val Camonica, quando dovevano andare in città per qualche acquisto importante o per qualche visita medica specialistica, si recavano a Bergamo, città più facilmente e più velocemente raggiungibile. Lucia conosceva pochissimo Brescia. Le avevano detto che la sede dell’Ovra era in una strada che partiva da Piazza Tebaldo Brusati e, giunta alla stazione di Brescia, con il solito abituale ritardo, non se l’era sentita di chiedere come raggiungere la piazza rischiando di perdere ulteriore tempo. Aveva quindi deciso di noleggiare una carrozzella trainata da uno scheletri- co cavallo senza dare, per non suscitare curiosità, l’indi- rizzo al quale era diretta, ma chiese al cocchiere di por- tarla in piazza Brusati.

Don Cappelletti, nel frattempo, era a colloquio con il solito funzionario dell’Ovra. Cercava di indorare il più possibile le poche e vaghe notizie che aveva da riferire e di mostrarsi più ossequiosamente disponibile a tutte le raccomandazioni che gli venivano propinate per cercare di non perdere l’abituale ricompensa. “Andate” disse alla fine il funzionario e, facendo il solito segnale al sottoposto che era venuto a prelevare il prete, soggiunse “e buon divertimento!” Don Cappelletti, raggiunta la solita stanza e sedutosi sul letto, cominciò a spogliarsi. Lucia, giunta alla porticina contrassegnata dal numero civico che le era stato detto, si guardò velocemente intorno, augurandosi che nessuno dei passanti la notasse, e suonò il campanello. Le venne ad aprire un giovane pallido ed allampanato che, vedendola, ebbe una strana espressione di meraviglia. “Sei nuova tu?” chiese facendola entrare. Lucia rimase meravigliata dal tono di voce e dal fatto che questi le si rivolgesse col tu. – Ma guarda te che gnocca che si becca quello stronzo di prete – pensò il giovane che la prese, con poca delicatezza, per un braccio e la guidò sino ad una porta in fondo ad un buio corridoio.“Entra” le disse ancora, lasciandole il braccio e riavviandosi verso l’ingresso. Lucia, sempre più imbarazzata, rimase un attimo ferma davanti alla porta. Poi si fece coraggio e la aprì. La stanza era semibuia. Dall’unica finestra filtrava una scarsa luce a causa delle persiane chiuse. “Entra, dai, e spogliati, che ho fretta!” disse una voce che giungeva da un posto imprecisato della stanza. Una voce scostante ma imperiosa che fece trasalire la donna. – Io questa voce la conosco! – si disse tra sé e sé, ma non riusciva a ricordare a chi appartenesse.

Quell’ordine finì di farle perdere la poca lucidità che le era rimasta. Si mise a tremare tutta impaurita e non riuscì ad evitare di iniziare a fare quanto le era stato ordinato. Non riusciva bene a vedere cosa ci fosse nella stanza. Intravide una seggiola sulla quale depositò i vestiti e la biancheria intima mano a mano che se la toglieva. Intravide anche un grande letto al centro della stanza ma non capì se fosse occupato da qualcuno. Quando ebbe finito di spogliarsi si rese conto della grottesca situazione nella quale si trovava e, per proteggere la propria nudità, non ebbe migliore idea di quella di precipitarsi nel letto e coprirsi con il lenzuolo. Sempre tremando e ad occhi chiusi, rimase ferma in posizione supina in attesa che qualcosa avvenisse. Ma fu un attimo: una mano fredda e sudaticcia si posò in mezzo alle sue cosce cercando di divaricarle. Non fu difficile perché la donna, ormai in stato di semi incoscienza, subiva tutto passivamente.

Qualcuno le stava montando sopra con l’intento di penetrarla, ma quando il suo viso e quello del suo violentatore si trovarono a poca distanza, la stessa voce di prima si mise ad urlare. “Madonna mia, ma non è possibile. Oh Signore, oh Signore, cosa sto facendo!” In quel mentre la porta si aprì e la luce venne accesa. Una donna molto prosperosa ed alquanto volgare entrò nella stanza, guardò verso il letto e scoppiò in una sonora risata. “Guarda, guarda questo sporcaccione” disse la donna con profondo accento emiliano. “Adesso non gliene basta più una, vuol fare l’ammucchiata! Purscel!” e si rimise a ridere.

Lucia, ritornando in sé, iniziò ad urlare. “Aiuto, aiuto, aiutatemi, per favore!”. Nel contempo pensava: – Perché non svengo. Madonna, per favore, fammi svenire! – A quelle urla il vano della porta si riempì per la presenza del giovane allampanato, del funzionario e di altri tre o quattro poliziotti. Tutti rimasero bloccati, allucinati dalla situazione e impreparati a gestirla. L’unica a non aver perso il controllo era la prostituta, abituata alle situazioni boccaccesche, i veri casini. Si rivolse agli uomini che erano fermi sulla porta: “Via, via, non c’è niente da vedere!” e li spinse fuori dalla stanza. Poi rivolgendosi a don Cappelletti gli disse: “Tu, fuori dalle palle. Per oggi hai scopato abbastanza. Prendi i tuoi vestiti e vattene.” Il prete, anche lui meccanicamente, si alzò dal letto e, presi biancheria e tonaca, si diresse verso la porta. Prima di usci- re si girò verso Lucia. Fu allora che questa lo riconobbe. Un lamento di bestia ferita le sgorgò dal profondo dei pol- moni e un pianto isterico cominciò a scuoterla tutta.

Le due donne rimasero sole nella stanza. La prostituta si avvicinò a Lucia che continuava a singhiozzare mentre il corpo si rannicchiava su sé stesso in posizione fetale. La donna si sedette sulla sponda del letto e incominciò ad accarezzare il viso della maestra con affetto materno, mentre dalle sue labbra usciva un suono leggero e musicale, una cantilena rassicurante, come quando

le mamme cullano i loro piccoli. A poco a poco i singhiozzi si diradarono, il corpo sembrò distendersi e quando il respiro divenne regolare, Lucia, prostrata, si addormentò.

La donna continuò ad accarezzarla, le prese delicatamente il viso, se lo pose in grembo e cominciò a cullarla. Quando fu certa che Lucia dormisse profondamente, uscì dalla stanza e chiese di parlare con il funzionario. Questi, dopo aver somministrato una strigliata e, forse, qualche calcio nel sedere al poliziotto che aveva aperto la porta a Lucia, si era rintanato nel proprio ufficio cercando di decifrare l’accaduto: quali conseguenze avrebbe potuto avere su di lui e cosa fare della moglie del Podestà di Breno. Sapeva che questi era molto ben ammanicato con camerati in alto luogo. Per colpa di quel deficiente di un sottoposto, avrebbe potuto avere la carriera stroncata o, ancor peggio, ritrovarsi con l’ordine di un temutissimo trasferimento in Sardegna.

Quando gli comunicarono che la prostituta voleva con- ferire con lui, la fece immediatamente accomodare nel suo ufficio e la ascoltò con atteggiamento deferente. Fu assolutamente d’accordo che poteva rimanere accanto a Lucia sino al suo risveglio e ordinò a un suo collaborato- re di recarsi al vicino casino per giustificarne il ritardo.

Nel frattempo don Cappelletti, rivestitosi frettolosa- mente, aveva raggiunto l’uscita e se ne era andato sbattendo la porta. In strada si era messo a correre in direzione della stazione ferroviaria. La sua mente sconvolta nemmeno si accorgeva della curiosità che suscitava nelle persone che incontrava e che, qualche volta, nella foga della corsa, urtava. Giunto in stazione ebbe la fortuna di trovare il treno in partenza, vi salì, cercò uno scompartimento vuoto, si se- dette nel posto vicino al finestrino e si abbassò il cappello sugli occhi fingendo di dormire. Ebbe la fortuna che sul treno ci fossero pochi passeggeri e che nessuno andasse a sedersi vicino a lui. Anche il controllore, pensando dor- misse, passò oltre. E fu davvero una fortuna perché il prete, nella fretta, non si era neppure lontanamente preoccupato di acquistare il biglietto. Cercava di ricostruire quanto era avvenuto, ma non riusciva a mettere insieme neppure due minuti delle ulti- me ore. Continuava a pensare alla maestra, non capiva cosa ci facesse a Brescia, in quel triste posto, in quel letto ove era entrata, sembrava, consenziente. Che avesse una doppia vita? Che, malata di masochismo, accettasse come sofferenza di prostituirsi più o meno a pagamento? Cosa sarebbe successo adesso, quando in qualche modo la cosa si sarebbe risaputa? O da una parte o dall’altra qualcuno avrebbe parlato. Come avrebbe potuto giustificare il suo comportamento sessuale e, soprattutto, il suo coinvolgimento con la poli- zia politica? Sentiva un gran freddo e un tremore interno come quando si è aggrediti da una febbre violenta. Rimase fermo, rannicchiato al suo posto sino a quando il treno non giunse – in un periodo brevissimo, almeno gli sembrò – a Breno.

Scese velocemente e, senza rispondere ai saluti che qual- che parrocchiano gli rivolgeva, quasi di corsa si diresse verso la casa parrocchiale. Entrato si rivolse bruscamente alla sua perpetua: “Elvira, una tazza di vino caldo! Portamela in camera. Sto male, anzi, sto malissimo. Sono ammalato, molto ammalato. Lasciami il vino sul comodino e poi non di- sturbarmi più. Starò malissimo anche domani. Quindi, dopo, vai dal don Arlocchi e digli che mi deve sostituire questa sera ai Vespri e domani mattina alla messa delle otto. E di non prendere impegni per i prossimi giorni perché io non so quando starò meglio”. “Le devo chiamare il medico, signor curato?” chiese, premurosa, l’Elvira.

“Allora non mi stai a sentire!” rispose strillando il prete. “Ho detto che non voglio vedere nessuno, non voglio parlare con nessuno. Insomma! Dillo anche al coadiutore. Che non gli venga in mente di venirmi a trovare!” Tracannò il bicchiere di vino caldo, si infilò la camicia da notte ed entrò nel letto. Mise la testa sotto il cuscino e cercò di calmarsi. Doveva ragionare, assolutamente. O forse era meglio che cercasse di dormire, di annegare i pensieri nel sonno per qualche ora e tentare di riprender- si sia mentalmente che fisicamente? Però non riusciva né ad addormentarsi né a calmarsi. Si ritrovò a pensare a quando era bambino e viveva con i genitori in una piccola casa insieme ai tre fratelli minori.