ERNESTO MASINA

L’Orto Fascista

Romanzo

PIETRO MACCHIONE EDITORE

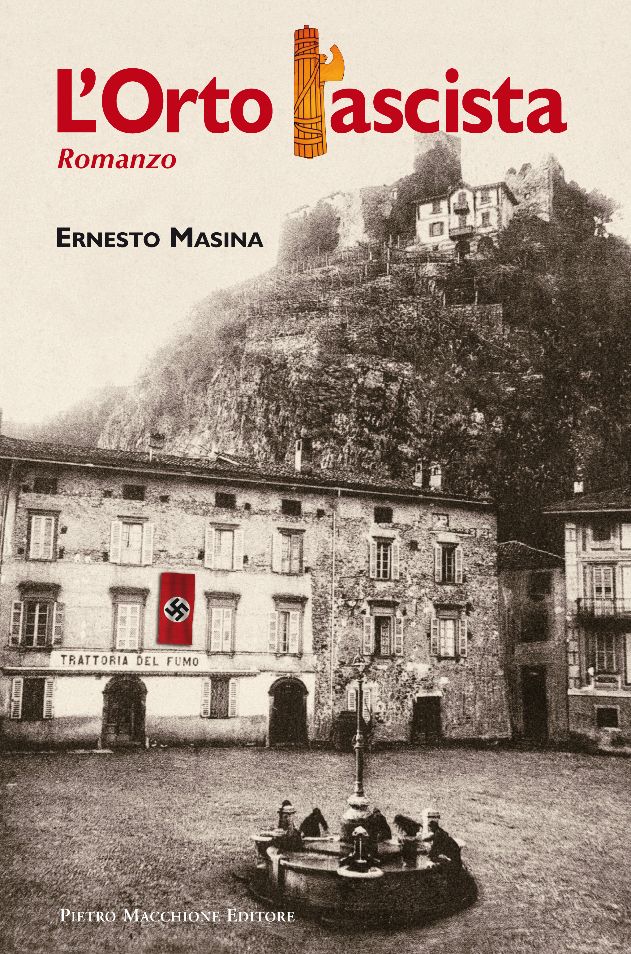

In copertina:

Breno, Piazza Generale Ronchi, già Piazza del Mercato, fotografia d’epoca.

XXIX

Il Podestà aveva convocato la Consulta Municipale per le 8 e 30. I sei membri erano stati svegliati all’alba dal vigile del comune che era andato a casa loro a consegna-

re la convocazione. Il Bertoli voleva consultarsi non sapendo bene come comportarsi in questa drammatica occasione. Aveva pen-sato di esporre la bandiera a mezz’asta al balcone del municipio, ma non sapeva se questa soluzione sarebbe apparsa troppo servile nei riguardi dei tedeschi. In fin dei conti si era in guerra e la morte di un soldato era, pur- troppo, cosa normale. Neppure il Segretario del Fascio aveva, almeno per ora, avanzato richieste in tal senso. Era deciso ad effettuare, insieme ai suoi aiutanti, una visita al Comandante della guarnigione tedesca per porgere le sue condoglianze e per mettersi a disposizione per i funerali e il trasporto della salma, o meglio di quello che rimaneva di Bernd, che era stata temporaneamente portata nella camera mortuaria dell’ospedale. Era molto timoroso per la possibile reazione che Franz avrebbe potuto avere nei suoi confronti e, per questo, il fatto di presentarsi in gruppo, poteva rendere la cosa meno imbarazzante. Non che temesse di essere insultato, ma che il Comandante potesse avere frasi di violento rimprovero verso i brenesi, questo era da aspettarselo.

Quando il gruppo di amministratori si riunì, vi furono violente discussioni. Chi voleva non solo l’esposizione della bandiera a mezz’asta ma anche che venissero pro- clamati tre giorni di lutto cittadino. Chi, invece, era con- vinto che si doveva lasciare passare il fatto sotto silenzio, con la sola “ufficiale” presenza del Sindaco e della Consulta con la bandiera del paese all’eventuale funerale. La parte strettamente politica doveva essere lasciata agli organi del Fascio che, sicuramente, sapevano, meglio di loro, come trattare con i tedeschi. Alla fine fu da tutti accettata quest’ultima soluzione, anche se qualcuno evidenziò il proprio personale dissenso. Non sapendo dove trovare Franz, si recarono all’albergo Fumo. La vettura, o meglio quello che restava della vettura, era stato rimosso e portato al garage Slanzi. Le macchie di sangue, miste all’olio del motore, erano state rico- perte da un alto strato di segatura. La buca, provocata dall’esplosione, era ancora aperta. Ad alcune finestre del- le case che davano sulla piazza si stava lavorando per sostituire i vetri rotti dallo spostamento d’aria.

L’unica cosa che impressionò Sindaco e consiglieri era che le strade e la piazza Mercato fossero assolutamente vuote. I negozi erano aperti ma nessun brenese era in circolazione, quasi che si temesse una ritorsione da parte dei tedeschi.

Trovarono il Comandante nella piccola hall dell’albergo, circondato dai suoi subalterni. Pallido, con la divisa sporca e stropicciata, le mani che si muovevano, scompostamente, dai capelli alle ginocchia, dalle ginocchia ai gomiti, e poi di nuovo ai capelli. Quasi un tic nervoso. Non si alzò dalla poltrona nella quale era seduto. Si limitò a stringere la mano al Podestà e a fare un cenno con la testa ai consiglieri. Sussurrò un “danke” e poi, a congedarli, girò la testa di lato come a guardare qualcosa che non c’era.

Imbarazzati i sette uomini salutarono i militari e, non sapendo cos’altro fare, girarono sui tacchi e se ne andarono.

XXX

Col passare delle ore in paese cresceva la preoccupa- zione. Ormai si sapeva che lunghi convogli di carri, abitualmente usati per il trasporto degli animali e con le porte piombate, partivano da varie stazioni italiane per la Germania. Non si sapeva ancora dei campi di sterminio ma il modo con il quale venivano trattati i deportati non lasciava presagire nulla di buono. Si raccontava di centinaia di persone prelevate in vari paesi della penisola dove era stato dato aiuto o ospitalità ai partigiani. A Breno era stato ucciso un tedesco e sicuramente la rappresaglia non sarebbe tardata. Il mistero su chi avesse compiuto quell’atto, e soprattutto le modalità con cui si era verificato, lasciavano tutti perplessi. La sparizione del Russì era passata inosservata anche per- ché l’uomo non era stato visto in giro neppure i giorni precedenti all’attentato. Tutti sapevano che quello strano personaggio a volte spa- riva dalla circolazione per settimane intere, da solo o con qualche donna, per passare il tempo negli alpeggi vicino a Bazena o verso il Passo del Maniva. L’Ovra non si era mossa, ufficialmente non avendo ricevuto ordine da parte dei tedeschi di farlo. La situazione era particolarmente scabrosa e quindi, se possibile, era meglio defilarsi. Del tutto discretamente don Cappelletti era stato invitato a Brescia. Avevano anche preso contatto, ancor più segretamente, con il Podestà di Breno perché convincesse sua moglie, Lucia, a recarsi a Brescia alla loro sede. A volte, si era pensato, i bambini sanno più cose di quelle che dovrebbero e qualche frase compromettente avrebbero potuto lasciarsela scappare. Coinvolgere qualche maestra e soprattutto la signora Lucia, così fedele al Regime, avrebbe potuto portare qualche frutto. Due giorni dopo l’attentato partirono per Brescia, all’in- saputa l’uno dell’altra, il Parroco e la maestra. Il prete, come quasi sempre, era riuscito ad ottenere un passaggio su un veicolo di servizio. La maestra, molto più modestamente, era partita per la città con il “Gamba de legn”. Per la maestra signora Lucia era una emozione nuova andare a Brescia. Infatti tutti gli abitanti della Val Camonica, quando dovevano andare in città per qualche acquisto importante o per qualche visita medica specialistica, si recavano a Bergamo, città più facilmente e più velocemente raggiungibile. Lucia conosceva pochissimo Brescia. Le avevano detto che la sede dell’Ovra era in una strada che partiva da Piazza Tebaldo Brusati e, giunta alla stazione di Brescia, con il solito abituale ritardo, non se l’era sentita di chiedere come raggiungere la piazza rischiando di perdere ulteriore tempo. Aveva quindi deciso di noleggiare una carrozzella trainata da uno scheletri- co cavallo senza dare, per non suscitare curiosità, l’indi- rizzo al quale era diretta, ma chiese al cocchiere di por- tarla in piazza Brusati.

Don Cappelletti, nel frattempo, era a colloquio con il solito funzionario dell’Ovra. Cercava di indorare il più possibile le poche e vaghe notizie che aveva da riferire e di mostrarsi più ossequiosamente disponibile a tutte le raccomandazioni che gli venivano propinate per cercare di non perdere l’abituale ricompensa. “Andate” disse alla fine il funzionario e, facendo il solito segnale al sottoposto che era venuto a prelevare il prete, soggiunse “e buon divertimento!” Don Cappelletti, raggiunta la solita stanza e sedutosi sul letto, cominciò a spogliarsi. Lucia, giunta alla porticina contrassegnata dal numero civico che le era stato detto, si guardò velocemente intorno, augurandosi che nessuno dei passanti la notasse, e suonò il campanello. Le venne ad aprire un giovane pallido ed allampanato che, vedendola, ebbe una strana espressione di meraviglia. “Sei nuova tu?” chiese facendola entrare. Lucia rimase meravigliata dal tono di voce e dal fatto che questi le si rivolgesse col tu. – Ma guarda te che gnocca che si becca quello stronzo di prete – pensò il giovane che la prese, con poca delicatezza, per un braccio e la guidò sino ad una porta in fondo ad un buio corridoio.“Entra” le disse ancora, lasciandole il braccio e riavviandosi verso l’ingresso. Lucia, sempre più imbarazzata, rimase un attimo ferma davanti alla porta. Poi si fece coraggio e la aprì. La stanza era semibuia. Dall’unica finestra filtrava una scarsa luce a causa delle persiane chiuse. “Entra, dai, e spogliati, che ho fretta!” disse una voce che giungeva da un posto imprecisato della stanza. Una voce scostante ma imperiosa che fece trasalire la donna. – Io questa voce la conosco! – si disse tra sé e sé, ma non riusciva a ricordare a chi appartenesse.

Quell’ordine finì di farle perdere la poca lucidità che le era rimasta. Si mise a tremare tutta impaurita e non riuscì ad evitare di iniziare a fare quanto le era stato ordinato. Non riusciva bene a vedere cosa ci fosse nella stanza. Intravide una seggiola sulla quale depositò i vestiti e la biancheria intima mano a mano che se la toglieva. Intravide anche un grande letto al centro della stanza ma non capì se fosse occupato da qualcuno. Quando ebbe finito di spogliarsi si rese conto della grottesca situazione nella quale si trovava e, per proteggere la propria nudità, non ebbe migliore idea di quella di precipitarsi nel letto e coprirsi con il lenzuolo. Sempre tremando e ad occhi chiusi, rimase ferma in posizione supina in attesa che qualcosa avvenisse. Ma fu un attimo: una mano fredda e sudaticcia si posò in mezzo alle sue cosce cercando di divaricarle. Non fu difficile perché la donna, ormai in stato di semi incoscienza, subiva tutto passivamente.

Qualcuno le stava montando sopra con l’intento di penetrarla, ma quando il suo viso e quello del suo violentatore si trovarono a poca distanza, la stessa voce di prima si mise ad urlare. “Madonna mia, ma non è possibile. Oh Signore, oh Signore, cosa sto facendo!” In quel mentre la porta si aprì e la luce venne accesa. Una donna molto prosperosa ed alquanto volgare entrò nella stanza, guardò verso il letto e scoppiò in una sonora risata. “Guarda, guarda questo sporcaccione” disse la donna con profondo accento emiliano. “Adesso non gliene basta più una, vuol fare l’ammucchiata! Purscel!” e si rimise a ridere.

Lucia, ritornando in sé, iniziò ad urlare. “Aiuto, aiuto, aiutatemi, per favore!”. Nel contempo pensava: – Perché non svengo. Madonna, per favore, fammi svenire! – A quelle urla il vano della porta si riempì per la presenza del giovane allampanato, del funzionario e di altri tre o quattro poliziotti. Tutti rimasero bloccati, allucinati dalla situazione e impreparati a gestirla. L’unica a non aver perso il controllo era la prostituta, abituata alle situazioni boccaccesche, i veri casini. Si rivolse agli uomini che erano fermi sulla porta: “Via, via, non c’è niente da vedere!” e li spinse fuori dalla stanza. Poi rivolgendosi a don Cappelletti gli disse: “Tu, fuori dalle palle. Per oggi hai scopato abbastanza. Prendi i tuoi vestiti e vattene.” Il prete, anche lui meccanicamente, si alzò dal letto e, presi biancheria e tonaca, si diresse verso la porta. Prima di usci- re si girò verso Lucia. Fu allora che questa lo riconobbe. Un lamento di bestia ferita le sgorgò dal profondo dei pol- moni e un pianto isterico cominciò a scuoterla tutta.

XXXI

Le due donne rimasero sole nella stanza. La prostituta si avvicinò a Lucia che continuava a singhiozzare mentre il corpo si rannicchiava su sé stesso in posizione fetale. La donna si sedette sulla sponda del letto e incominciò ad accarezzare il viso della maestra con affetto materno, mentre dalle sue labbra usciva un suono leggero e musicale, una cantilena rassicurante, come quando

le mamme cullano i loro piccoli. A poco a poco i singhiozzi si diradarono, il corpo sembrò distendersi e quando il respiro divenne regolare, Lucia, prostrata, si addormentò.

La donna continuò ad accarezzarla, le prese delicatamente il viso, se lo pose in grembo e cominciò a cullarla. Quando fu certa che Lucia dormisse profondamente, uscì dalla stanza e chiese di parlare con il funzionario. Questi, dopo aver somministrato una strigliata e, forse, qualche calcio nel sedere al poliziotto che aveva aperto la porta a Lucia, si era rintanato nel proprio ufficio cercando di decifrare l’accaduto: quali conseguenze avrebbe potuto avere su di lui e cosa fare della moglie del Podestà di Breno. Sapeva che questi era molto ben ammanicato con camerati in alto luogo. Per colpa di quel deficiente di un sottoposto, avrebbe potuto avere la carriera stroncata o, ancor peggio, ritrovarsi con l’ordine di un temutissimo trasferimento in Sardegna.

Quando gli comunicarono che la prostituta voleva con- ferire con lui, la fece immediatamente accomodare nel suo ufficio e la ascoltò con atteggiamento deferente. Fu assolutamente d’accordo che poteva rimanere accanto a Lucia sino al suo risveglio e ordinò a un suo collaborato- re di recarsi al vicino casino per giustificarne il ritardo.

XXXII

Nel frattempo don Cappelletti, rivestitosi frettolosa- mente, aveva raggiunto l’uscita e se ne era andato sbattendo la porta. In strada si era messo a correre in direzione della stazione ferroviaria. La sua mente sconvolta nemmeno si accorgeva della curiosità che suscitava nelle persone che incontrava e che, qualche volta, nella foga della corsa, urtava. Giunto in stazione ebbe la fortuna di trovare il treno in partenza, vi salì, cercò uno scompartimento vuoto, si se- dette nel posto vicino al finestrino e si abbassò il cappello sugli occhi fingendo di dormire. Ebbe la fortuna che sul treno ci fossero pochi passeggeri e che nessuno andasse a sedersi vicino a lui. Anche il controllore, pensando dor- misse, passò oltre. E fu davvero una fortuna perché il prete, nella fretta, non si era neppure lontanamente preoccupato di acquistare il biglietto. Cercava di ricostruire quanto era avvenuto, ma non riusciva a mettere insieme neppure due minuti delle ulti- me ore. Continuava a pensare alla maestra, non capiva cosa ci facesse a Brescia, in quel triste posto, in quel letto ove era entrata, sembrava, consenziente. Che avesse una doppia vita? Che, malata di masochismo, accettasse come sofferenza di prostituirsi più o meno a pagamento? Cosa sarebbe successo adesso, quando in qualche modo la cosa si sarebbe risaputa? O da una parte o dall’altra qualcuno avrebbe parlato. Come avrebbe potuto giustificare il suo comportamento sessuale e, soprattutto, il suo coinvolgimento con la poli- zia politica? Sentiva un gran freddo e un tremore interno come quando si è aggrediti da una febbre violenta. Rimase fermo, rannicchiato al suo posto sino a quando il treno non giunse – in un periodo brevissimo, almeno gli sembrò – a Breno.

Scese velocemente e, senza rispondere ai saluti che qual- che parrocchiano gli rivolgeva, quasi di corsa si diresse verso la casa parrocchiale. Entrato si rivolse bruscamente alla sua perpetua: “Elvira, una tazza di vino caldo! Portamela in camera. Sto male, anzi, sto malissimo. Sono ammalato, molto ammalato. Lasciami il vino sul comodino e poi non di- sturbarmi più. Starò malissimo anche domani. Quindi, dopo, vai dal don Arlocchi e digli che mi deve sostituire questa sera ai Vespri e domani mattina alla messa delle otto. E di non prendere impegni per i prossimi giorni perché io non so quando starò meglio”. “Le devo chiamare il medico, signor curato?” chiese, premurosa, l’Elvira.

“Allora non mi stai a sentire!” rispose strillando il prete. “Ho detto che non voglio vedere nessuno, non voglio parlare con nessuno. Insomma! Dillo anche al coadiutore. Che non gli venga in mente di venirmi a trovare!” Tracannò il bicchiere di vino caldo, si infilò la camicia da notte ed entrò nel letto. Mise la testa sotto il cuscino e cercò di calmarsi. Doveva ragionare, assolutamente. O forse era meglio che cercasse di dormire, di annegare i pensieri nel sonno per qualche ora e tentare di riprender- si sia mentalmente che fisicamente? Però non riusciva né ad addormentarsi né a calmarsi. Si ritrovò a pensare a quando era bambino e viveva con i genitori in una piccola casa insieme ai tre fratelli minori.

A otto anni era già stufo di quella vita. Il padre alla sera era perennemente ubriaco; la madre, stravolta dalla fatica, per cena non riusciva quasi mai a trovare il necessario per sfamare lui ed i tre fratellini. Nonostante l’età, era un bambino molto sveglio, intelligente ed acuto. Sapeva ragionare come un adulto ed era, soprattutto, furbissimo. Gli sarebbe piaciuto diventare maestro, forse perché desi- derava apprendere, forse anche perché il suo subcosciente gli suggeriva che quella del maestro non era una gran professione ma dava comunque uno stipendio sicuro e la possibilità di vivere rispettosamente. Tuttavia la sua fami- glia non avrebbe mai trovato i soldi per farlo studiare.

L’unica alternativa era quella di tentare di farsi prete. Ci pensò a lungo e poi, per studiata convenienza e senza sentire alcuna vocazione, espresse alla mamma il desiderio di entrare in seminario.

Lei, entusiasta, sia perché, almeno a quei tempi, un figlio in seminario dava sempre lustro, e soprattutto perché si eliminava una bocca da sfamare, era andata con lui a parlarne col Parroco.

Da quel giorno don Pompeo aveva iniziato a mentire con sé stesso e con tutti quelli che lo circondavano. Al Parroco fece credere di essere veramente attratto dalla vita religiosa e che sentiva che Gesù lo voleva con lui. Inventò anche uno strano sogno che raccontò al Parroco ed alla mamma. Si trovava in mezzo a una folla di gente miserabile. Nello zainetto aveva una mela e un panino con il formaggio. Aveva molta fame ma, impietosito da chi stava sicuramente peggio di lui, aveva donato la mela a una donna incinta e poi, preso il panino, ne aveva strappato dei piccoli bocconi che aveva cominciato a distribui- re. Più ne distribuiva più il panino si ingrossava ed era così riuscito a sfamare tutti. Alla fine, dalla folla gli veni- va incontro un bambino, scalzo e vestito miseramente. Gli sorrideva, lo prendeva per mano e lo conduceva in un bellissimo giardino pieno di fiori e di frutti. Fu allora che egli aveva riconosciuto in lui Gesù Bambino. Da quella notte, continuò a raccontare Pompeo, il suo più grande desiderio fu di mettersi al servizio degli altri. Il Parroco rimase impressionato da quelle parole e assicu rò la mamma che ne avrebbe parlato con i suoi superiori e con il Direttore del vicino seminario. L’ingresso al seminario avvenne un triste giorno di novembre. Cadeva una fine pioggerellina gelata che inzuppava la povera giacchetta ed il cappellino che Pompeo indossava. Il Parroco, che lo stava accompagnando a quel- la che sarebbe stata per lungo tempo la sua nuova dimo- ra, era munito di un grosso e largo ombrello di colore verde, ma non si era preoccupato di riparare il suo gio- vane parrocchiano che gli trotterellava alle spalle cercando di tenere il suo passo spedito.

In quella stagione il seminario sembrava ancora più te- tro. All’interno regnava un silenzio che rimbombava contro le alte volte dei larghi corridoi. Raramente da un’aula giungeva la voce di un docente infervoratosi su qualche argomento o intento a sgridare un allievo di- stratto o ignorante.

Pompeo ebbe la tentazione di girarsi, abbandonare Parroco e seminario e, correndo, ritornare a casa maledicendo quanto si era inventato. Ma non ne ebbe il tempo. Erano arrivati davanti alla porta dell’ufficio del Rettore e il Parroco, presolo per un braccio, lo spinse all’interno facendolo inginocchiare da- vanti al vecchio prete che dirigeva con polso, anche tro po rigido, docenti e scolari.“E dunque tu vorresti servire Dio abbandonando i piaceri del mondo?” Il Rettore si rivolse a Pompeo quasi continuando un discorso iniziato prima dell’ingresso del bambi- no. Non ricevendo alcuna risposta, anche perché il ragazzo stava pensando a quali potessero essere i piaceri del mondo che desiderava abbandonare, avendo sino ad allora conosciuto solo povertà e solitudine, il vecchio prete riprese: “Qui avrai tempo per studiare e meditare sulla tua scelta, per rafforzare la tua fede e per capire se effettivamente sei destinato ad essere un ministro di Dio, a seguire il Vangelo ed a predicare la Buona Novella. Vedremo, vedremo.” Poi, rivoltosi al Parroco: “Parroco, vi faremo sa- pere. Ci auguriamo che il ragazzo abbia le giuste qualità e una vera vocazione. Sarebbe triste dovervi richiamare per venire a riprendere la vostra pecorella.” Si alzò dall’imponente poltrona sulla quale era seduto, porse la mano al Parroco che, fatto un cenno di saluto al bambino, si girò e lasciò la stanza. Il Rettore si infilò la stola, prese per le spalle Pompeo guidandolo verso un inginocchiatoio. Si sedette sulla poltrona accanto e invitò il bambino a confessarsi. Non aveva molti peccati da ammettere un bambino di otto anni che aveva vissuto in una povera casa. Non aveva commesso peccati di gola, non potendo trovare in casa dolci o preli- batezze sconosciute; era troppo giovane per praticare quel- li della carne; nessun motivo di invidia verso gli altri ragazzi poveri come lui; bestemmie nemmeno a pensarlo, tanto erano orribili quelle che il padre lanciava dal baratro delle sue sbronze. Eppure la confessione durò oltre un’ora. Il vecchio prete, appigliandosi ad ogni occasione che il bambino gli dava, fosse una insicurezza o un dubbio, scavava nell’animo del nuovo seminarista per conoscerne la vera natura. Alla fine non era riuscito a capire molto della sua indole ed era, comunque, alquanto perplesso. Tutte le risposte del bambino sembravano studiate non per apparire migliore ma per ingraziarsi l’affetto e la considerazione di chi lo stava esaminando.

Infatti il piccolo Pompeo aveva capito subito che quella non era una vera confessione, ma un esame che doveva assolutamente superare se voleva rimanere in seminario. E sapeva che la prima impressione sarebbe rimasta a lungo nella mente del Rettore e avrebbe potuto condizionare la sua vita nei prossimi anni.

Vi erano solo due altri bambini in seminario: uno suo coetaneo ed uno di un anno più grande. Studiava con loro anche se Pompeo era molto meno preparato. Il maestro però lo aveva preso in simpatia e cercava di aiutarlo in tutti i modi con estrema pazienza. La vita del seminario gli apparve subito gradevole. La sveglia alle sei non lo disturbava, essendo la stessa ora alla quale si svegliava a casa; al freddo della camerata e dei bagni era abituato. Lo disturbava un poco la comodità del letto: il materasso di lana era troppo morbido per lui, che a casa dormiva su un saccone ripieno di foglie secche di granoturco. Finita la messa, tutti si recavano in refettorio dove, in vere tazzine, veniva servito del latte caldo e pane in abbondanza.

Il primo giorno Pompeo ritenne che quello fosse l’unico pasto sino alla cena. Si riempì di pane e di latte. Scolò anche le tazze di qualche vicino che, ormai sazio, non aveva finito di bere il latte freddato. Non essendo il suo stomaco abituato a tali scorpacciate dovette correre, nel corso della giornata, molte volte alla latrina in preda ad una violenta dissenteria.

A parte le lunghe ore trascorse a pregare in cappella, dove si annoiava mortalmente, e quelle passate ad ascoltare la vita dei santi, il resto della giornata era piacevole. Ap- prendere era un suo grande desiderio; il mangiare, anche se il cuoco sembrava mettercela tutta per rovinare qualsiasi pietanza, era abbondante; i momenti di svago brevi ma abbastanza divertenti.

Pompeo era sempre vigile nell’eseguire gli ordini del Prefetto e di tutti i maestri e professori: voleva suscitare la migliore impressione possibile ed evitare punizioni a volte dolorose, come quando si era costretti a rimanere inginocchiati, per lunghi periodi, sul pavimento cosparso di lenticchie secche.

Approfittando del fatto che aveva destato tra i convittori simpatia, riusciva spesso a intrufolarsi nei pensieri re- conditi anche dei ragazzi maggiori di lui e a riceverne confessioni indiscrete. Dopo averle ricevute, Pompeo, lasciato passare un certo periodo di tempo per non scoprirsi, trovava la scusa per riportarle agli insegnanti. Non sfacciatamente, da spia, ma da amico preoccupato di chi gli aveva fatto le confidenze. Questi gradivano le notizie che potevano permettere un più approfondito controllo sui ragazzi ed il più delle volte lo incitavano a continua- re ad informarli. Pompeo, in cambio di questo metodo che usava tradendo gli amici, ebbe, se non riconoscimenti, almeno la benevolenza dei superiori. Continuò per anni questo modo di fare, affinandolo. Riusciva sempre meglio ad entrare nelle confidenze degli altri seminaristi e a riportare maggiori dettagli della loro vita interiore. Tanti ragazzi furono puniti o costretti a lasciare il semi- nario in conseguenza delle confidenze fatte a Pompeo. La cosa era particolarmente importante soprattutto quando si parlava di un argomento vietatissimo: il sesso. Tale argomento era, allora molto più di oggi, l’ossessio- ne di tutti gli insegnanti di tutti i seminari. L’opera più malefica del diavolo! E per questo di grande attrattiva. Almeno a parole. E di parole sull’argomento se ne spen- devano molte anche tra i compagni di Pompeo che, ad ascoltare quei discorsi, traeva un certo piacere. Un’anticipazione di quello che avrebbe provato più avanti nella sua vita di confessore.

XXXIII

Lucia si svegliò solo alle quattro del pomeriggio. Le girava leggermente la testa e non riusciva a capacitarsi di dove fosse. Si accorse di essere nuda sotto le lenzuola e questo la sconvolse.

Accanto al letto vi era una sconosciuta che le stava accarezzando, le sembrò con affetto, i capelli e il viso. Improvvisamente ricordò. Il suo arrivo all’ufficio dell’Ovra, la strana accoglienza ricevuta, di essersi spogliata e, nuda, di essersi infilata nel letto già occupato da quel visci- do verme del Parroco, le sue mani sudaticce che la tocca- vano, il viso sopra il suo mentre cercava di violentarla. Ricominciò a tremare mentre la donna continuava ad accarezzarla, a sorriderle. Un dolce suono, forse una nenia, usciva dalle sue labbra. Dove era adesso? Era stata rapita per essere trasportata… dove? Era stata venduta come schiava? Dove era? Doveva assolutamente saperlo ma non riusciva ad articolare un suono, una parola per chiederlo. Finalmente la donna le parlò con un forte accento emiliano. “Stai tranquilla, è finito tutto. Adesso Carla, che sarei io, ti aiuta a rivestirti per tornare alla tua casa. A proposito, hai un marito, dei figli? Dove abiti?” “A Breno” rispose Lucia, grata a quella donna che si stava occupando di lei e sembrava la volesse proteggere. “Sono sposata, sì, ma non ho figli. Non te ne andare, non lasciarmi sola, ti prego!” supplicò quando la donna si alzò diretta verso la porta. Questa si voltò e le sorrise di un sorriso dolcissimo, nonostante i lineamenti tutt’altro che delicati.

“Non ti preoccupare, non ti lascio. Prendo solo i tuoi vestiti dalla seggiola dove li hai lasciati”. Aiutò Lucia a vestirsi, commentando, per metterla a suo agio, la finezza della biancheria intima e l’eleganza del tailleur grigio fumo che dava, così bene, risalto alle sue forme. Finalmente un sorriso apparve sul viso della giovane donna, grata per l’affetto dimostrato nei suoi con- fronti e anche per quel tanto di civetteria, tutta femminile, così sensibile agli apprezzamenti. Quando Lucia si fu rivestita, la prostituta, che per una volta nella sua vita si sentiva importante, padrona di prendere delle decisioni, aprì la porta della camera e, affacciatasi in corridoio, urlò in direzione del piantone: “Ehi tu, pelandrone! Chiama subito il commissario e che si spicci a venire”.

Questi arrivò veramente di corsa, si genuflesse, quasi, davanti alla maestra. Entrò nella stanza e chiuse la porta alle sue spalle.

Imbarazzatissimo, rosso in viso e leggermente tremante si rivolse a Lucia con un “Non so cosa dire, non so proprio cosa dire. Quale sia il mio imbarazzo ed il mio dolo- re, lei non può credere. Qualsiasi cosa possa fare mi dica e la farò. Qualsiasi, veramente qualsiasi”. Lucia non aveva né voglia né coraggio di guardarlo in faccia, ma doveva farlo. Doveva riuscire a capire che tipo di uomo fosse e se si poteva fidare di lui. “Commissario, io desidero solo che nulla si sappia. Qui oggi non è successo nulla. Lei capirà: io non posso perde- re la mia reputazione per una brutta avventura mal gestita. Io qui sono parte offesa e come tale devo essere trattata con il massimo rispetto. Le farò sapere le mie decisioni e lei, se è un uomo di onore, ad esse si atterrà scrupolosamente. Uno scandalo non gioverebbe neppure a lei né ai suoi diretti superiori. La prego, mi faccia chiamare un carrozza che voglio raggiungere la stazione al più presto”. “Per carità, signora!” rispose il commissario inchinando- si nuovamente. “Ho messo a sua disposizione la nostra macchina di servizio e un autista. Si faccia portare dove vuole e la tenga al suo servizio per tutto il tempo necessario.” Poi, sempre più premuroso: “Posso offrirle, che so, un caffè, un cordiale, qualsiasi cosa, signora?” La prostituta lo stava guardando con un sorrisino malizio- so sulle labbra. La divertiva vedere quell’uomo, considera- to potente, tutto servile e spaventato. Quando il commissario se ne accorse, si rivolse a lei con voce arrogante:

“E tu cosa ci fai ancora qui? Saluta, ringrazia la signora e togliti dai piedi!” Lucia rimase dapprima meravigliata dalla trasformazione del tono di voce del commissario e poi si infuriò per i modi villani e prepotenti. “Non si permetta di usare questo tono arrogante con questa signora!” urlò. “Né io, né lei, soprattutto lei, abbiamo la gentilezza e la bontà d’animo di questa don- na. La rispetti e, per favore, le chieda scusa!” Carla, a quelle parole, stava per mettersi a piangere tanto era la commozione e la gioia. Fu ancora più felice quando, dopo le scuse del commissario, Lucia le si avvicinò, la abbracciò con molto calore e le diede due affettuosi baci sulle guance. “Grazie” le sussurrò all’orecchio mentre gli occhi le tornavano lucidi. Quei momenti, per Carla, furono tra i più belli della sua vita.

(continua…)

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE