“Somali Disco Fever” Giovedì 1 luglio Bunker, via Niccolò Paganini 0/200, Torino

“Somali Disco Fever” è l’inedito spettacolo del musicteller Federico Sacchi. Un vero e proprio documentario dal vivo che fonde storytelling, musica, teatro e video che farà il suo debutto nazionale giovedì 1 luglio, nel giorno dell’Indipendenza della Somalia, al Bunker di Torino, per il festival CreativAfrica.

Quella della musica somala è una storia incredibile. La musica prodotto in Somalia tra gli anni ’70 e i primi anni ’90 rappresenta infatti una magnifica anomalia. Una commistione di sintetizzatori celestiali, chitarre e bassi funkeggianti, ritmiche in levare vecchie di secoli e voci bollywoodiane senza paragoni. Una musica che prende forma e si sviluppa sotto una dittatura che inizialmente aveva deciso di creare un’identità nazionale puntando tutto sull’alfabetizzazione, la promozione delle arti e l’emancipazione delle donne (le vere protagoniste di questa storia).

Musica come strumento di decolonizzazione dello spirito e della cultura di un paese.

Un patrimonio dell’umanità giunto a noi grazie all’azione eroica della popolazione che sotterrò migliaia di nastri e cassette per salvarli dal fuoco amico di una guerra civile che ha dilaniato il paese per più di vent’anni. Un patrimonio raccolto e conservato negli archivi di radio Hargeisa e divulgato negli ultimi anni grazie all’azione di due visionari discografici/musicologi.

Ore 19

Opening: aperitivo afro-fusion a cura di Jigeenyi con djset DJ’MBO from GAMBIA

Ore 21,30

Spettacolo di Federico Sacchi

Somali Disco Fever – L’incredibile sound del Corno d’Africa (1969-1991)

Il biglietto include Live Set + Spettacolo + tessera ARCI 2021

15 euro (+ diritti di prevendita)

Biglietti in vendita qui: https://tinyurl.com/federico-sacchi

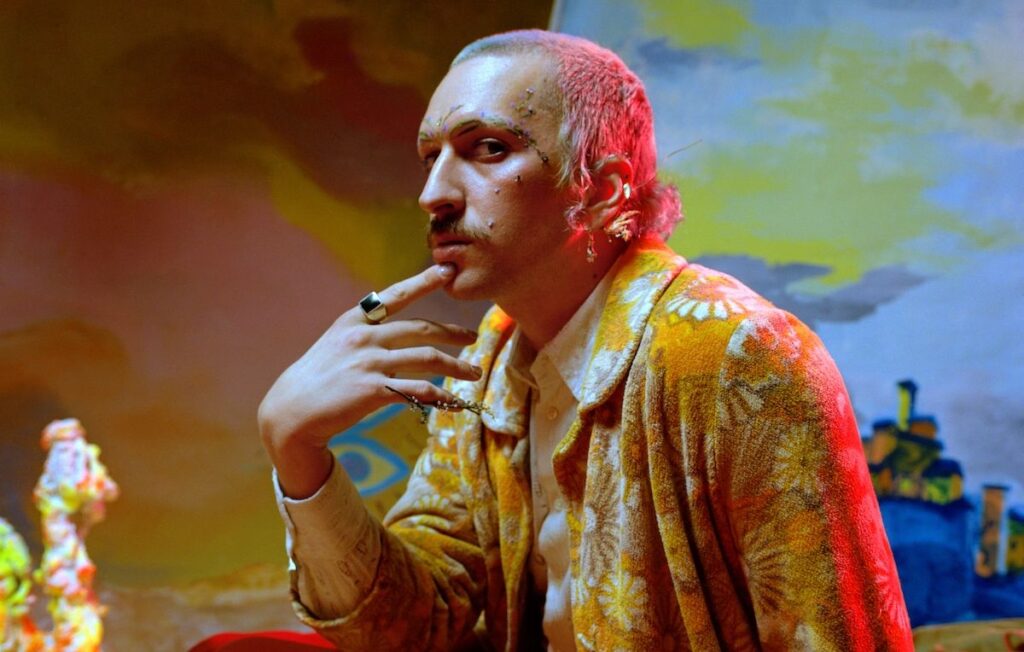

FEDERICO SACCHI, MUSICTELLER

Autore, regista e interprete dalle performance originali. “Le esperienze d’ascolto” sono veri e propri documentari dal vivo che fondono storytelling, musica, teatro e video, in cui Federico Sacchi racconta artisti che il grande pubblico ha dimenticato o mistificato. Tra i suoi lavori: Talk Talk Before the Silence; Gli anni perduti di Nino Ferrer; Inspired by the King – La colonna sonora del sogno di Martin Luther King; Watch Without prejudice vol. 1 – Un videotributo a George Michael.

Ha collaborato con Teatro Stabile Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Torino Film Festival, Circolo dei Lettori e L’Indice dei Libri del Mese. MonfortinJazz Festival, Jazz:Re:Found Festival, Lovers Film Festival, SeeYouSound Music Film Festival.

Giovedì. Bombino in coppia con Alessandro Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion, suona nel cortile dell’Hiroshima Mon Amour. A Stupinigi è di scena Venerus mentre allo Spazio 211 si esibisce Myss Keta.

Giovedì. Bombino in coppia con Alessandro Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion, suona nel cortile dell’Hiroshima Mon Amour. A Stupinigi è di scena Venerus mentre allo Spazio 211 si esibisce Myss Keta.