“Madres paralelas” sugli schermi

PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione

Due donne, due tra le tante madri a cui Pedro Almodòvar ci ha abituato nel corso degli anni, dentro quel suo cinema pieno di colori, melodrammatico sino all’eccesso, di scritture e di storie al limite dell’improbabile, di anfratti a tratti difficili da superare, di giravolte non sempre limpide. Un cinema fatto bensì di capolavori, ognuno di noi ha nella memoria i “propri” titoli. Oggi, dopo l’affresco autobiografico di “Dolor y gloria”, ci offre questo “Madres paralelas” che ha avuto il compito di aprire la recente Mostra di Venezia e che è valso a Penelope Cruz la Coppa Volpi quale migliore attrice. Due donne, Janis e Ana, ha raggiunto i quaranta la prima ed è un’affermata fotografa, piena di vita e di felicità, pronta a chiudere con l’affascinante antropologo forense che le ha dato una figlia, quando questi mette in dubbio la propria paternità; poco meno che ventenne la seconda (Milena Smit, da tenere d’occhio), ma già sballottata tra le tempeste della vita, anch’essa una figlia in arrivo, con un padre non meglio identificato, un avvenire che non esiste, la tristezza perennemente negli occhi. Si ritrovano nello stesso ospedale, nella stessa stanza, Janis pronta in ogni istante a rendere meno complicate le giornate della giovane amica. Poi il parto, poi il Fato, là dove già non sempre ogni passo della storia è calibrato: a rendere le settimane e i mesi a venire pieni di interrogativi, di abbandoni e di lacrime, di menzogne e di parole taciute, di dolcissimi primi piani di bimbi che il regista si diverte a mettere sullo schermo, di certezze subito cancellate, di lavori precari e di ospitalità naufragate, in un susseguirsi continuo di porte che si spalancano e si chiudono, che accolgono persone e le respingono, di legami che si formano e si sciolgono e si riaffermano, di amiche affettuose e collaborative e di madri chiuse nel loro egoismo e pronte a fuggire immediatamente da casa, inseguendo una carriera d’attrice che le porta a debutti e tournée, che le spinge ad affermarsi con Garcia Lorca e O’Neill.

Due donne, due tra le tante madri a cui Pedro Almodòvar ci ha abituato nel corso degli anni, dentro quel suo cinema pieno di colori, melodrammatico sino all’eccesso, di scritture e di storie al limite dell’improbabile, di anfratti a tratti difficili da superare, di giravolte non sempre limpide. Un cinema fatto bensì di capolavori, ognuno di noi ha nella memoria i “propri” titoli. Oggi, dopo l’affresco autobiografico di “Dolor y gloria”, ci offre questo “Madres paralelas” che ha avuto il compito di aprire la recente Mostra di Venezia e che è valso a Penelope Cruz la Coppa Volpi quale migliore attrice. Due donne, Janis e Ana, ha raggiunto i quaranta la prima ed è un’affermata fotografa, piena di vita e di felicità, pronta a chiudere con l’affascinante antropologo forense che le ha dato una figlia, quando questi mette in dubbio la propria paternità; poco meno che ventenne la seconda (Milena Smit, da tenere d’occhio), ma già sballottata tra le tempeste della vita, anch’essa una figlia in arrivo, con un padre non meglio identificato, un avvenire che non esiste, la tristezza perennemente negli occhi. Si ritrovano nello stesso ospedale, nella stessa stanza, Janis pronta in ogni istante a rendere meno complicate le giornate della giovane amica. Poi il parto, poi il Fato, là dove già non sempre ogni passo della storia è calibrato: a rendere le settimane e i mesi a venire pieni di interrogativi, di abbandoni e di lacrime, di menzogne e di parole taciute, di dolcissimi primi piani di bimbi che il regista si diverte a mettere sullo schermo, di certezze subito cancellate, di lavori precari e di ospitalità naufragate, in un susseguirsi continuo di porte che si spalancano e si chiudono, che accolgono persone e le respingono, di legami che si formano e si sciolgono e si riaffermano, di amiche affettuose e collaborative e di madri chiuse nel loro egoismo e pronte a fuggire immediatamente da casa, inseguendo una carriera d’attrice che le porta a debutti e tournée, che le spinge ad affermarsi con Garcia Lorca e O’Neill.

Ad aprire e chiudere questa vicenda di maternità, un lungo momento tutto a sé, Almodòvar, per la prima volta, s’è avventurato nella Storia del Novecento del proprio paese, in quei conti che la Spagna non ha ancora chiuso con se stessa, in quel periodo buio dei rastrellamenti e degli uomini portati via dalle proprie case, delle fosse comuni mai del tutto restituite. Un addentrarsi del regista che a qualcuno ha fatto gridare ad un rinnovato miracolo. L’aggancio “esterno” poteva essere un altro qualsiasi, ma meno vittima di una simile cesura e il gioco avrebbe retto egualmente. Una volontà di ricerca e di chiarimenti che spinge Janis (del suo bisnonno non si sono avute più notizie) a far riscoprire quei terreni, a coinvolgere un intero paese, a chiudere un finale con la timida processione delle donne che fa tanto “quarto stato” ridotto all’essenziale e con quei corpi ritrovati. Janis, nella scrittura spudorata dell’autore, lega il nucleo centrale alla cornice: che tuttavia rimangono totalmente chiusi in una area tutta propria, con un filo spinato che nessuno è in grado di tagliare. Neppure il migliore dei registi. “Madres paralelas” appare così sbilanciato e slegato, annacquato in un doppio intento, l’uno a guardare l’altro con aria sbalordita e confusa, non privandosi neppure di scivoloni come gli attimi di passione che avvolgono le due donne. È ancora una volta l’universo femminile, quello che da sempre e più interessa il regista, ma questa volta slabbrato, con un che di macchinoso e di falsamente ricercato, imposto, program che mina anche quei momenti di emozione che – in altre occasioni – ci hanno fatto amare il cinema di Almodòvar.

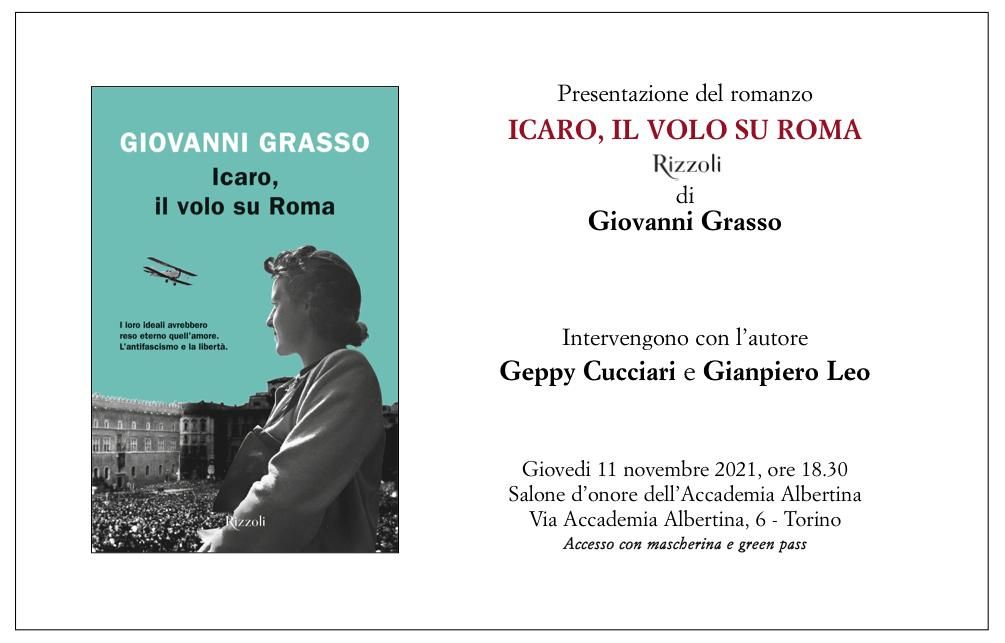

IL LIBRO – Roma, 1928. Ruth Draper, attrice newyorkese, è una donna colta, indipendente, schiva. Si è votata al teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle lusinghe dell’amore. Fino a quando, nella Città Eterna per una tournée, non incontra il giovane e fascinoso Lauro De Bosis. Dandy per eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per scelta, aviatore per necessità, Lauro è un visionario ma è anche un uomo coraggioso capace di passare all’azione: con due amici infatti ha fondato un’organizzazione segreta che diffonde messaggi clandestini di propaganda contro il regime. Tra il giovanissimo Lauro e la matura Ruth, nonostante diciassette anni di differenza, scoppia un amore travolgente e tragico, che si cementa nella lotta al fascismo. Sullo sfondo, l’Italietta del regime, ma anche l’inquieto mondo dell’antifascismo in esilio,

IL LIBRO – Roma, 1928. Ruth Draper, attrice newyorkese, è una donna colta, indipendente, schiva. Si è votata al teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle lusinghe dell’amore. Fino a quando, nella Città Eterna per una tournée, non incontra il giovane e fascinoso Lauro De Bosis. Dandy per eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per scelta, aviatore per necessità, Lauro è un visionario ma è anche un uomo coraggioso capace di passare all’azione: con due amici infatti ha fondato un’organizzazione segreta che diffonde messaggi clandestini di propaganda contro il regime. Tra il giovanissimo Lauro e la matura Ruth, nonostante diciassette anni di differenza, scoppia un amore travolgente e tragico, che si cementa nella lotta al fascismo. Sullo sfondo, l’Italietta del regime, ma anche l’inquieto mondo dell’antifascismo in esilio,  tra Parigi, Londra e Bruxelles e l’America divisa tra i fremiti del jazz, la cappa del Proibizionismo e la Grande depressione. Dopo Il caso Kaufmann, Giovanni Grasso torna a mescolare storia e invenzione, ricostruendo nei dettagli l’epopea e il ricco mondo di relazioni di un eroe dimenticato che fece tremare la dittatura: la sera del 2 ottobre 1931, a bordo di un piccolo monoplano, Lauro De Bosis sorvolò Roma, beffando clamorosamente il regime, prima di scomparire nel Tirreno al termine di un volo fatale compiuto in nome della libertà.

tra Parigi, Londra e Bruxelles e l’America divisa tra i fremiti del jazz, la cappa del Proibizionismo e la Grande depressione. Dopo Il caso Kaufmann, Giovanni Grasso torna a mescolare storia e invenzione, ricostruendo nei dettagli l’epopea e il ricco mondo di relazioni di un eroe dimenticato che fece tremare la dittatura: la sera del 2 ottobre 1931, a bordo di un piccolo monoplano, Lauro De Bosis sorvolò Roma, beffando clamorosamente il regime, prima di scomparire nel Tirreno al termine di un volo fatale compiuto in nome della libertà.

Anche quest’anno la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha rinnovato il proprio sostegno ad Artissima – Internazionale d’arte contemporanea, procedendo all’acquisizione di 12 nuove opere realizzate da artisti che andranno a implementare la storica Collezione della Fondazione e saranno concesse in comodato gratuito ai due principali musei torinesi. Cinque lavori selezionati di Micol Assäel, Giuliana Rosso, Francis Offman e Gokula Stoffel saranno destinati ai progetti curatoriali del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, mentre sette opere di Chiara Camoni, Pesce Khete e Davide Sgambaro arricchiranno le proposte espositive della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Anche quest’anno la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha rinnovato il proprio sostegno ad Artissima – Internazionale d’arte contemporanea, procedendo all’acquisizione di 12 nuove opere realizzate da artisti che andranno a implementare la storica Collezione della Fondazione e saranno concesse in comodato gratuito ai due principali musei torinesi. Cinque lavori selezionati di Micol Assäel, Giuliana Rosso, Francis Offman e Gokula Stoffel saranno destinati ai progetti curatoriali del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, mentre sette opere di Chiara Camoni, Pesce Khete e Davide Sgambaro arricchiranno le proposte espositive della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.