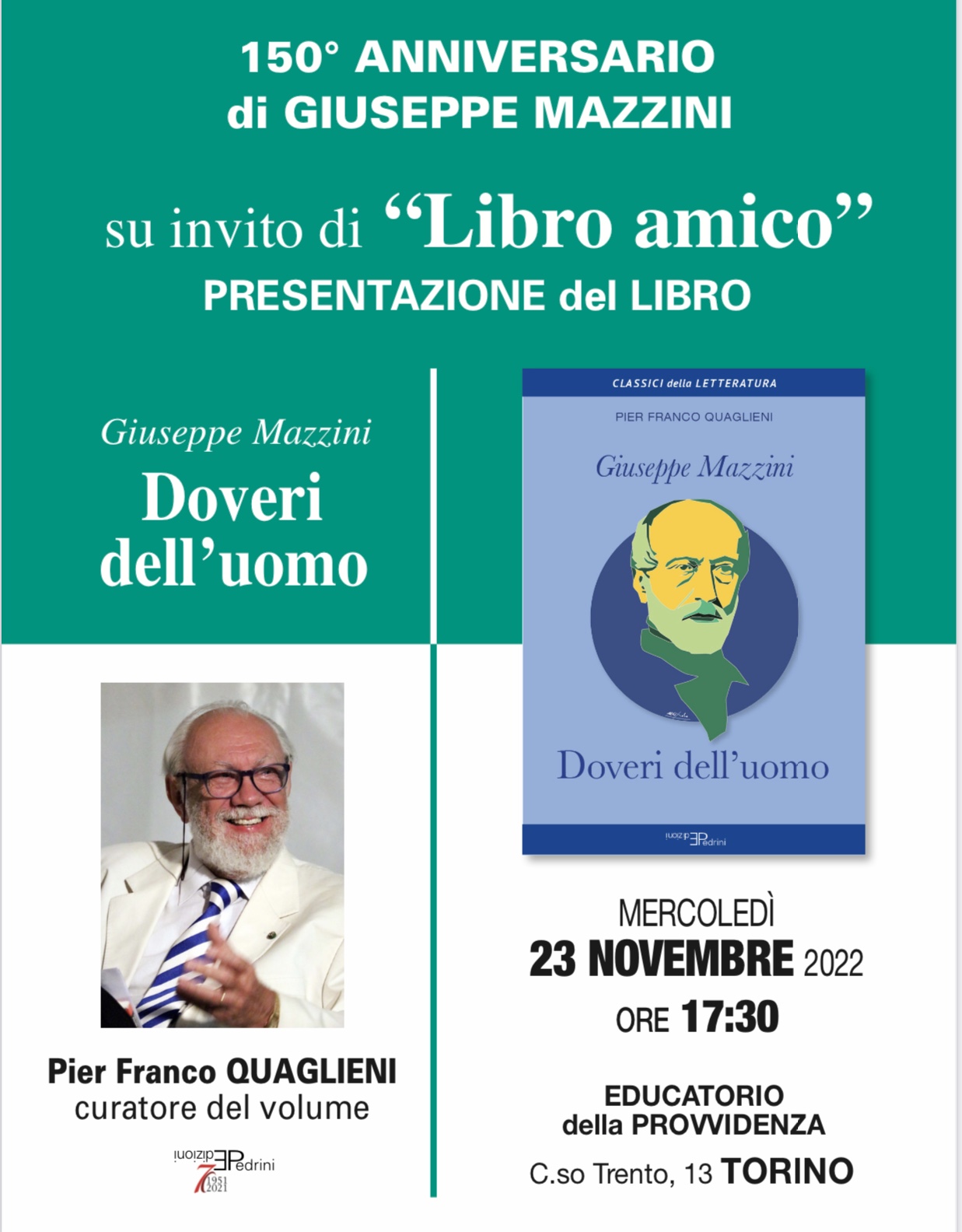

Mercoledì 23 novembre a Torino all’Educatorio della Provvidenza

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

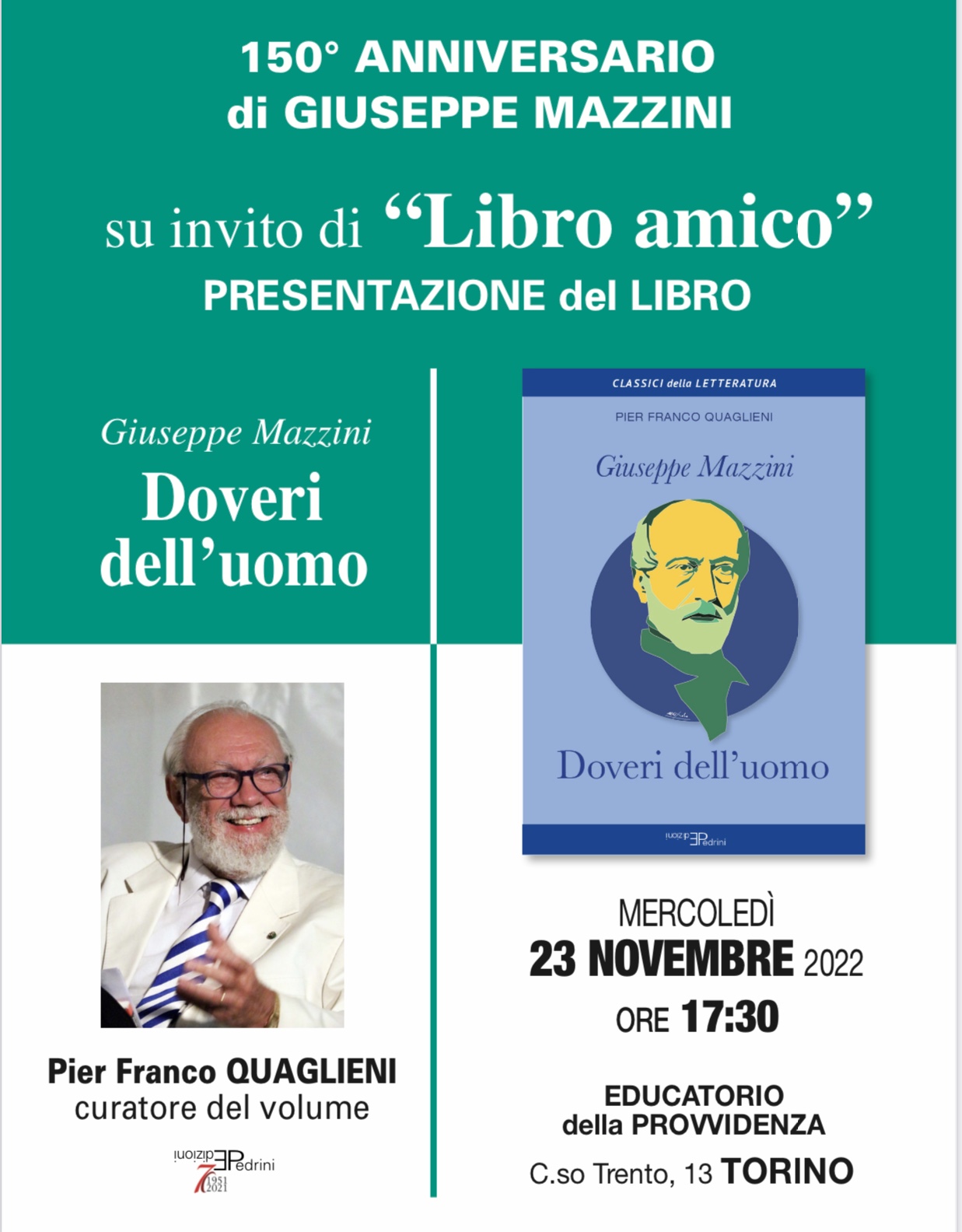

Helga Flatland “Una famiglia moderna” -Fazi Editore- euro 18,00

Helga Flatland è una giovane scrittrice norvegese (nata nel 1984) da tenere d’occhio, perché questo romanzo – che nel suo paese è stato pubblicato nel 2017- ha vinto il Premio dei Librai Norvegese. E c’è da augurarsi che vengano presto tradotti in italiano anche gli altri suoi libri di successo (dei quali uno per bambini).

C’è chi l’ha definita l’Anne Tyler norvegese, altrettanto brava nello scandagliare luci e ombre di quel microcosmo che è la famiglia. Invece per stile di scrittura quasi cinematografico e decisamente scorrevole, oltre che per i temi trattati, rimanda alle atmosfere profonde e coinvolgenti di Ingmar Bergman.

La famiglia del titolo è composta da due genitori intorno alla settantina e i loro tre figli, Liv, Hellen e Häkon, ormai adulti e con le loro vite da gestire.

La famiglia del titolo è composta da due genitori intorno alla settantina e i loro tre figli, Liv, Hellen e Häkon, ormai adulti e con le loro vite da gestire.

Il romanzo inizia con la vacanza in Italia organizzata dal padre, Sverre, che sta per compiere 70 anni e per l’occasione, dopo 20 anni, ha radunato tutta la famiglia; figli, loro consorti e nipoti.

Ed è proprio mentre sono tutti insieme nella casa sul litorale laziale che lancia la notizia bomba «Abbiamo deciso di separarci» e la madre rincara «…negli anni ci siamo allontanati l’uno dall’altra..».

E’ un autentico terremoto psicologico che mette in moto stati d’animo altalenanti, incapacità di comprendere una decisione tanto tardiva quanto irrevocabilmente definitiva. I tre figli della coppia si ritrovano completamente destabilizzati.

La Flatland sviluppa la narrazione e dimostra la sua bravura, dando voce, a turno, ai tre figli.

Ognuno ha la sua versione della vita familiare: ricordi, bisticci, gelosie, alleanze, attenzioni ricevute… il complesso groviglio della convivenza. Ognuno metabolizza a modo suo la separazione di quelli che erano stati i pilastri della loro infanzia, adolescenza e anche maturità; perché sembravano una coppia collaudata e solida intorno alla quale i figli avevano costruito il loro modo di intendere i rapporti familiari.

E man mano che Liv, Hellen e Häkon si aprono al lettore in monologhi interiori scopriamo molto delle loro vite di adulti, i loro problemi, le direzioni prese e quelle imprendibili, il loro modo di intendere il rapporto di coppia.

Da quello difficilissimo di Hellen che, al momento dell’annuncio paterno, sta affrontando il suo inferno personale; il desiderio suo e del marito di un figlio che però si perde tra aborti spontanei, tentativi meccanici ed estenuanti, inseminazione artificiale.

La vita matrimoniale di Liv, madre di Agnar e Hedda che assorbono il suo amore e le sue attenzioni. E infine il fratello minore e particolarmente coccolato, Häkon, che rifugge relazioni monogame e in qualche modo stabili.

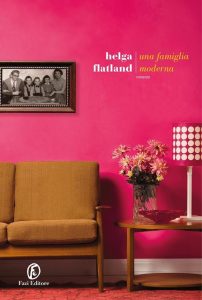

Leila Slimani “E noi balliamo” -La nave di Teseo- euro 20,00

Leila Slimani nata in Marocco, a Rabat, nel 1981, è stata la prima donna marocchina a vincere il prestigioso Premio Goncourt con “Ninna nanna” nel 2016, ed è una delle voci femminili più interessanti nell’odierno panorama letterario.

Leila Slimani nata in Marocco, a Rabat, nel 1981, è stata la prima donna marocchina a vincere il prestigioso Premio Goncourt con “Ninna nanna” nel 2016, ed è una delle voci femminili più interessanti nell’odierno panorama letterario.

“E noi balliamo” è il secondo volume di una saga familiare che racconta tre generazioni, dal 1946 ad oggi, tra Marocco, Francia e New York.

Nel precedente “Il paese degli altri” protagonisti erano i suoi nonni; mentre in questo entrano in scena i suoi genitori. Al terzo, sulla sua generazione, sta ancora lavorando.

Siamo nel 1968, a Meknes, dove il nonno marocchino Amin, talentuoso agronomo, è riuscito a trasformare una proprietà arida e difficile in una florida azienda agricola. La nonna alsaziana Mathilde lo ha conosciuto nel 1944, se ne è innamorata e lo ha seguito in terra straniera; ma si sente trascurata e spaesata in un paese che non è il suo.

Sono comunque dell’idea di godersi un po’ di più la vita dopo tanti sacrifici: Amin felice di essere stato ammesso al Rotary Club e ai ricevimenti della borghesia; mentre Mathilde reclama una piscina nel giardino di casa.

La nuova generazione è rappresentata dai due figli della coppia, Aȉcha e Selim. Lei da bambina ribelle pupilla del padre, ora è cresciuta e ha studiato medicina a Strasburgo; mentre il fratello che era un ragazzino biondissimo e magro, coccolato dalla madre, fa i conti con un padre col quale non c’è intesa e cerca di capire quale potrebbe essere il suo futuro.

Aȉcha al suo ritorno a Meknes inizia una relazione con il brillante studente di economia, Mehdi, mentre il fratello patisce il fallimentare rapporto con un padre che trova ingombrante e poco portato a capirlo.

Poi c’è un parterre di altri personaggi, ognuno di loro si muove in un Marocco indipendente ma diviso tra i valori arcaici, il passato coloniale e le tentazioni della modernità importata dall’occidente.

In questo romanzo le donne sono l’epicentro della vita emotiva e sociale della famiglia, e c’è anche il confronto tra, da un lato la libera e indipendente Aȉcha, che gode della possibilità di un lavoro che le procura anche rispetto; dall’altro sua madre Mathilde che non ha potuto studiare per colpa della guerra, e patisce il gap rispetto alla figlia della quale però è orgogliosissima.

Scorrono pagine in cui con sensibilità e bravura, Leila Slimani, mette a fuoco anche il confronto generazionale, con Selim e Aȉcha che stentano a capire i genitori.

A cura di Giulia Caminito e Paola Moretti “Donne d’America” -Bompiani- euro 20,00

Quando pensiamo alla letteratura americana tra 1850 e 1950 ci vengono subito in mente nomi tutelari come Melville, Twain, Faulkner, Hemingway e tanti altri, ma coniugati soprattutto al maschile. E nel frattempo le donne scrivevano? Di cosa, dove, come e quando, venivano considerate, erano pubblicate?

Quando pensiamo alla letteratura americana tra 1850 e 1950 ci vengono subito in mente nomi tutelari come Melville, Twain, Faulkner, Hemingway e tanti altri, ma coniugati soprattutto al maschile. E nel frattempo le donne scrivevano? Di cosa, dove, come e quando, venivano considerate, erano pubblicate?

Parte da questa domanda l’egregio lavoro di Caminito e Moretti che sono andate alla ricerca di 18 autrici di quel secolo. Hanno ricomposto la mappa di donne di valore che però sono rimaste nelle retrovie della fama, sottovalutate, ignorate, senza diritti d’autore, spesso dimenticate.

La stessa domanda dovevano essersela posta nel 1973 le studiose Alice Walker e Charlotte Hunt che si misero alla ricerca della tomba dimenticata della scrittrice di colore Zora Neale Hurston. Per tutta la vita aveva scritto ma gli editori non le avevano mai pagato i diritti, lasciandola tanto indigente da non potersi nemmeno permettere un funerale; ci pensarono i vicini di casa che con una colletta le assicurarono almeno un misera fossa.

Questo è un caso emblematico della scarsa considerazione di cui beneficiavano le donne scrittrici negli anni in cui l’America veniva raccontata anche da loro, a cavallo tra due secoli in cui i cambiamenti furono importantissimi. Dalla guerra di secesssione all’abolizione della schiavitù (nel 1865, anche se la segregazione sarebbe durata altri 100 anni), dalla grande depressione agli anni del proibizionismo, passando per la battaglia per il diritto di voto femminile e l’emancipazione.

Un secolo in cui l’America crebbe e le donne erano lì a raccontare tutto, alcune otterranno una certa visibilità, ma le più faranno fatica.

In questa preziosa antologia troviamo racconti inediti in Italia, alcuni di autrici più conosciute, altri di donne di cui non abbiamo mai sentito parlare.

Si inizia con Djuna Barnes, nata in una capanna, poi passata per il Greenwich Village di New York e approdata a Parigi; Rebecca Harding che raccontò la vita delle donne nelle ferriere; Kate Chopin che rischiò di essere completamente dimenticata; e c’è anche un racconto della più nota Edith Wharton, vincitrice del Premio Pulitzer, ma conosciuta più per i romanzi che non per il suo lavoro in tempo di guerra e per i magnifici racconti.

Poi ci sono testi scovati dalle autrici in angoli seminascosti di donne che scrissero pagine mirabili con cui raccontarono le loro vite, i loro tempi, le loro passioni e delusioni; testimoni abili nel mettere nero su bianco la loro creatività e delle quali scopriamo i nomi in queste pagine. Perché si le donne c’erano e scrivevano, solo con molta più fatica degli uomini…..

Lucinda Riley “Delitti a Fleat House” -Giunti- euro 19,80

Il valore aggiunto di questo thriller -scritto e organizzato secondo la migliore tradizione giallista britannica- è anche nel fatto che sia l’ultimo lavoro della scrittrice irlandese stroncata da un tumore l’11 giugno 2021.

Il valore aggiunto di questo thriller -scritto e organizzato secondo la migliore tradizione giallista britannica- è anche nel fatto che sia l’ultimo lavoro della scrittrice irlandese stroncata da un tumore l’11 giugno 2021.

Lo ricorda nella prefazione il figlio primogenito della scrittrice che è stato uno dei coautori delle sue opere.

Lui è Harry Whittaker ed insieme hanno creato la fortunata saga per bambini “My Angels”. Scopriamo che “Delitti a Fleat House” è l’unico poliziesco scritto dalla Riley nel 2006, ma ancora mai pubblicato.

Lucinda Riley (nata nel 1966) aveva iniziato a lavorare come attrice di cinema, teatro e tv; il suo primo romanzo l’aveva dato alle stampe all’età di 24 anni. Da allora aveva inanellato una lunga sfilza di best seller; a fermarla è stato un maledetto cancro all’esofago diagnosticato nel 2017 e contro il quale ha lottato fino alla resa finale.

Dunque è con una certa emozione che entriamo nel cuore della vicenda ambientata nell’antico e monacale dormitorio di Fleat House della St. Stephen’s School, nella splendida campagna del Norfolk.

E’ lì che una figura misteriosa si aggira furtiva e sostituisce due pillole sul comodino della camera dell’alunno Charlie Cavendish. Quando il ragazzo rientra prende le solite pasticche contro l’epilessia di cui soffre da anni, ma in una manciata di minuti stramazza al suolo e muore.

Si pensa subito a una crisi epilettica che gli è stata fatale. Ma il padre di Charlie è un potentissimo avvocato londinese e pretende sia fatta un’autopsia.

Il risultato indica una traiettoria diversa da quella del caso.

Inoltre entriamo nella vita della vittima, rampollo viziato di una famiglia ricca e altolocata; con il padre, William Cavendish, in rotta di collisione con quel figlio che anziché seguire le orme dell’avvocatura era portato più al divertimento e allo scarso impegno.

Poi molto altro emergerà sul ragazzo, il bullismo nella scuola, i ruoli svolti da preside, insegnanti e responsabili vari, e verranno alla luce parecchi segreti legati al passato dei vari personaggi.

E’ solo la prima morte del romanzo, e sull’intricato caso viene chiamata a lavorare l’ispettrice Jazmine “Jazz” Hunter che ha lasciato da poco il suo lavoro per una disavventura personale che l’ha spinta a prendersi un anno sabbatico, e si è appena comprata un cottage a pochi chilometri dalla scuola pensando a una nuova direzione da dare alla sua vita.

Un’eroina bella, bravissima nel suo lavoro, acuta e intelligente, stimata da colleghi e superiori, ma incappata in un matrimonio sbagliato dal quale sta cercando di risollevarsi. E sarà lei a dipanare la complessa matassa di questo scorrevole crime, di cui ovviamente non anticipo altro…se non che avrete diversi colpi di scena a tenervi incollati alle pagine

Dal 2 dicembre 2022 al 10 aprile 2023 il Forte di Bard, in Val d’Aosta, ospiterà una nuova e inedita mostra sull’Art Déco, in collaborazione con Silvana Editoriale, intitolata” Il Déco in Italia, l’eleganza della modernità”. Si tratta di un progetto espositivo curato da Francesco Parisi, che presenta 230 opere tra pittura, scultura, decorazioni murali, arti applicate, manifesti e illustrazioni, capaci di svelare l’evoluzione del Déco in Italia.

Il termine nasce dall’abbreviazione del titolo della celebre esposizione parigina del 1925, “Exposition International des ArtsDecoratifs et Industriels Modernes”; ha avuto una sua precisa fortuna storica nel 1966 con la mostra allestita nella capitale francese dal titolo “Les ànnees ’25: Art Déco, Bauhaus, Stijl, Esprit Nouveau”. Da allora sono state allestite numerose mostre tra le due guerre mondiali, che si richiamavano a un gusto internazionale, con una particolare attenzione verso le arti decorative.

La mostra “Il Déco in Italia, l’eleganza della modernità”, è allestita nelle sale della Cannoniere e delle Cantine del Forte di Bard. Oltre a ricostruire la sezione italiana presente a quell’epocale evento, intende restituire una sorta di fotografia di quanto si andava producendo in quegli anni, non soltanto nelle arti decorative ma anche in pittura, scultura e grafica, selezionando quelle opere capaci di rispondere a una esigenza di sintesi formale, nell’ambito novecentista, che caldeggiava il recupero della tradizione culturale italiana e dell’idioma classico rinascimentale, sia a un’attitudine più gioconda, solo in apparenza disimpegnata. Sono esposte le sfavillanti ceramiche firmate da Gio Ponti per Richard Ginori e le trasparenze buranesi di Vittorio Zecchin. Figurano anche opere di pittura e scultura connotate da quel gusto sintetico e lineare che avrebbe caratterizzato una parte dell’arte italiana di quegli anni.

Numerose le opere pregevoli in mostra, quali il pannello in ceramica di Galileo Chini, che ornava il salone del Padiglione Italia, il ritratto di Augusto Solari realizzato da Adolfo Wildt, le celebri ceramiche di Francesco Nonni e i dipinti di Aleardo Terzi e Umberto Brunelleschi, che segnano un versante più illustrativo della pittura di quegli anni.

Un largo spazio è stato dato al sottile legame che ha legato il secondo Futurismo alla temperie Déco, che fecero esclamare a Margherita Sarfatti: “Il Futurismo ha salvato l’Italia alla mostra di Parigi”.

La ricostruzione dell’esposizione del 1925 consente anche di presentare molte opere di quegli anni, tra cui gli studi preparatori per il grande arazzo del Genio Futurista Giacomo Balla, che ornava la scalinata del Grand Palais, altri arazzi e mobili progettati da Fortunato Depero, nonché alcune scenografie di Enrico Prampolini.

Contigue al Futurismo sono le opere visionarie di Sexto Canegallo e Cornelio Geranzani, che testimoniano, invece, alcune aperture al decorativismo internazionale.

Sono anche molti i ritratti femminili in mostra, sui quali svetta uno dei dipinti più rappresentativi di Giulio Aristide Sartorio e di quella luminosa stagione di “Fregene”, in cui l’artista ha immortalato la sua compagna, l’attrice Marga Sevilla, insieme ai suoi bambini.

Più corrispondenti al Déco francese sono le opere di MarioReviglione, tra cui “Zingaresca” e il “Ritratto della Signora Cavagnari Gori”, accanto a quello celebre della scrittrice Amalia Guglielminetti. La mostra amplia inoltre gli estremi cronologici finora utilizzati (1919 -1939), includendo gli anni antecedenti il primo conflitto mondiale e contraddistinguendo il percorso espositivo con alcune ricostruzioni storiche di importanti occasioni, quali il Padiglione italiano alla mostra parigina del 1925, le biennali di arti decorative di Monza e alcuni focus su due personalità molto influenti negli anni Venti: la gallerista e couture Maria Monaci Gallenga e Riccardo Gualino.

L’esposizione è divisa in nove sezioni tematiche, ma con un percorso anche ripartito per tecniche. Accanto alla sezione dedicata a Monza (1923 – 1930) e a quella parigina, ve ne sono altre rivolte alla pittura, alla scultura, alle arti decorative, allagrafica editoriale e al manifesto.

Ogni sezione della mostra è sviluppata mantenendo un dialogo attivo tra le diverse manifestazioni artistiche. La sua funzione è quella di porre in risalto il fil rouge presente nel gusto Décoitaliano.

Forte di Bard (Bard, Valle d’Aosta)

Orari: 2 dicembre 2022 – 10 aprile 2023

martedi – venerdì 10:00/18:00

sabato, domenica e festivi 10:00/19:00

1 gennaio 14:00/20:00

lunedì chiuso

24 – 25 dicembre chiuso

Dal 26 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023 aperto tutti i giorni con prolungamento orario serale sino alle ore 20:00 e chiusura della biglietteria alle ore 19:00

Sabato 31 dicembre ore 19:00

Telefono Associazione Forte di Bard

0125 – 833811

info@fortedibard.it

Mara Martellotta

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al Teatro Colosseo i Calibro 35 presentano “Scacco al maestro” , omaggio dal vivo a Morricone.

Martedì. Al Blah Blah si esibiscono i Be The Wolf. Al Teatro Colosseo l’ex Spandau Ballet Tony Hadley ,festeggia in concerto i 40 anni di carriera. Nel Duomo delle OGR l’ex Ritmo Tribale Edda è di scena affiancato da Gianni Maroccolo preceduto da Niccolo’ Bosio. Al Museo d’Arte Orientale per la mostra “Buddha10”, si esibisce l’artista indiano Tadleeh.

Mercoledì. Al Magazzino sul Po è di scena la cantautrice Giove. Al Blah Blah suona il trio londinese Jo Carley & The Old Dry Skulls.

Giovedì. Al Cafè Neruda suona il trio di Marco Parodi con un tributo a Django Reinhardt. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Maurizio Carucci. Al Blah Blah suonano i Brassvolè. All’Off Topic è di scena il trio femminile Mèlo-Coton. Allo Spazio 211 si esibiscono Immanuel Casto e Romina Falconi. Al Jazz Club il quartetto del chitarrista Max Gallo rende omaggio a WesMontgomery e George Benson. Al Magazzino sul Po suonano i Zagara. Alloo Ziggy è di scena Amaury Cambuzat, impegnato a rielaborare i classici degli Ulan Bator.

Venerdì. Al Magazzino sul Po si esibiscono i Tons. All’Off Topic suona la Rhabdomantic Orchestra . Allo Spazio 211 è di scena Ibisco.

Sabato. Al Jazz Club si esibisce il crooner Roberto Galanto. Al Teatro Concordia di Venaria è di scena il rapper Capo Plaza. Al Cap 10100 suonano i Melancholia. Al Bunker si esibisce Chris Obey. Al Folk Club è di scena Filippo Graziani (figlio di Ivan). Allo Ziggy suonano gli Axeblade e Hounds.

Domenica. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce il Canzoniere Grecanico Salentino. Al Teatro Regio Claudio Baglioni ripropone il recital “Dodici note”.

Pier Luigi Fuggetta

Premiato a MEMISSIMA nel corso del primo oscar dei meme italiano Luigi Di Maio, come personaggio più “memato” del 2022.

Insieme all’ex Ministro degli Esteri, assegnati a OFF TOPIC, nella serata di sabato 19 novembre, anche i premi alle 10 pagine finaliste in gara con l’Oscar per ogni categoria: politica, attualità, arte e spettacolo, meme-romanzi, video, sport, metameme, everyday memes, trash / dunk.

Le pagine che hanno partecipato hanno presentato i propri meme ad una giuria composta da Valentina Tanni (Politecnico di Milano, Naba Roma), Daniele Polidoro (Wired), Alice Oliveri (the Vision) Serena Mazzini (Domani), Mattia Salvia (Icongrafie XXI), Francesco Brocca (Cose Non Cose – CNC Media), Jacopo Morini e Fabiano Pagliara (Direzione Creativa Armando Testa)

Gli oscar hanno premiato i vincitori scelti dalla combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell’evento Memissima/Meme Awards attraverso la pagina Instagram del Festival, esprimendo la propria preferenza nel corso della serata finale del 19 novembre.

Una vera e propria wave ha quindi travolto il web grazie alle pagine che hanno aderito al festival creando un flusso comunicativo ininterrotto per oltre una settimana. Non solo pagine “big” perché fino al 15 novembre, tutti i memers hanno avuto la possibilità di entrare direttamente in gara e partecipare all’evento, inviando i propri meme a @memissimafestival, il profilo Instagram dell’evento.

L’idea di un “Oscar dei meme” è nata dall’esigenza di riunire admin e addetti al settore in uno stesso luogo per creare massa critica e riflettere su questa tipologia di supporto comunicativo, il meme, ovvero le immagini che incontriamo centinaia di volte al giorno sui social, diventate ormai centrali nelle pratiche comunicative di chiunque: dal vicino di casa all’influencer, dalle aziende alla politica e alle istituzioni.

Memissima è un evento prodotto da OFF TOPIC, l’hub culturale della Città di Torino che continua a essere spazio di creazione di contenuti innovativi e contemporanei. Media partner dell’evento è Lievito Consulting. Memissima è ideato e diretto da Max Magaldi musicista e artista che, a partire dal 2018, sperimenta azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network.

MEME AWARD: LE NOMINATIONS

Categoria POLITICA

ora.et.memora

governo_del_cambianiente

hipdem

oberdansilmentava

Categoria ARTE / Spettacolo

inchiestagram

lukashardhella

mo_n_stre

tachimemina_500

Categoria MEME ROMANZI

Filosofia Coatta

giovanni_lindo_memetti

filippo tommaso meminetti

maidirememeit

Categoria Video

dickdidog

videofaketv

grande_flagello

intothecoldhell

Categoria SPORT

sereieamemeesreloaded

ermescervignano

I84_futsal

ercal_lariserva

Categoria Metameme

nonnulla.music

inchiestagram

mimetica.neolastica

fakecipollino

CATEGORIA MEME IGP

relatable_roma_memes

Kataniamp

ilchadbarese

ceo.del.pesto

Categoria EVERYDAY MEMES

fakecipollino

memeveterotestamentari

khamehamesutra

legolize

Categoria ATTUALITA’

69cuore

lasettimanamemistica

angispermo_di_barbatus

ariana fallaci

Categoria Trash / Dunk

lacchiesa

laura_pausini_onlyfans

Lesci3

campoinduzionememetica

Un concerto mercoledì 30 novembre al teatro delle Fonderie Limone di Moncalieri

L’Orchestra Polledro festeggia i suoi primi anni di attività con il “Concerto del decennale”, che coincide con il primo della stagione 2022/2023, in programma mercoledì 30 novembre prossimo alle 20.30 presso il Teatro Fonderie Limone a Moncalieri.

Realizzato in collaborazione e con il patrocinio della Città di Moncalieri vedrà sul podio Federico Bisio, direttore stabile dell’Orchestra, quale oboe solista il Maestro Carlo Romano, già primo oboe dell’Orchestra RAI e quale flauto solista Danilo Putrino.

Il programma del Concerto prevede tre brani di Franz Joseph Haydn, il Concerto in Fa Maggiore per due lire organizzate e Orchestra Hob.VII h.4, versione per oboe e flauto; il Notturno n. 7 in Fa Maggiore per due lire organizzate e Orchestra Hob. II:28, versione per oboe e flauto, con solisti Carlo Romano e Danilo Putrino.

Concluderà il Concerto la Sinfonia in Mi bemolle maggiore n.43, detta “Mercurio” Hob.I:43, con la direzione di Federico Bisio.

Haydn, intorno al 1785, ricevette l’incarico di scrivere una serie di concerti per il Re di Napoli Ferdinando IV, con una richiesta particolare, di essere concepiti per una coppia di strani strumenti, le cosiddette lire organizzate, un affascinante ibrido somigliante a una ghironda, spesso ascoltato per le strade di Napoli e molto amato dal popolo. Il carattere peculiare dei concerti, emerso dall’epistolario di Haydn, riguarda la gamma tonale ristretta di tutte le opere (Do, Fa e Sol maggiore, le uniche tonalità consentite).

Il secondo riguarda l’estensione della lira, che è paragonabile a quella di una oboe.

Il Notturno n.7 di Haydn risale alla fine del Settecento, quando egli si recò in Inghilterra, portando con sé molti “Notturni”,eseguiti nella prima serie di concerti per Salomon nel 1791 e 1792. In questa versione di “Londra” le parti solistiche sono sostenute da un flauto e da un oboe, al posto delle due lire.

La Sinfonia in Mi bemolle maggiore n. 43, denominata ‘Mercurio’, è stata composta intorno al 1771, in un periodo in cui Haydn sembrò accostarsi allo spirito dello “Sturm und Drang”, assumendo connotati preromantici.

Lo stesso titolo, “Merkur”, la collega all’alto messaggero degli dei, protettore dei traffici e dei ladri. Il soprannome, legato alla divinità greca, apocrifo, era documentato già a partire dall’Ottocento; tuttavia il lavoro non presenta elementi direttamente riconducibili al dio Mercurio.

Articolata in quattro movimenti, la Sinfonia Mercurio rivela una certa levità e spensieratezza, capaci di giocare con le aspettative del pubblico in modo sempre nuovo e originale.

Lo stile di Haydn dimostra, in questo caso, la sua notevole abilità di coinvolgere l’ascoltatore con una serie di domande e risposte musicali, tipiche della sua capacità di scherzare con il pubblico.

Un velo di malinconia sembra distendersi sull’Adagio, il cui tema è esposto dai violini con la sordina, e poi fiorito nelle successive riprese.

Segue un minuetto, che, per usare un’immagine del Carpani, brillada “tutte le facce come un diamante di miniera”.

L’ ultimo movimento presenta un brio irresistibile, dovuto al contrasto tra un tema ascendente e uno discendente.

Nella seriosità quasi religiosa di Haydn constatiamo un innesto di comicità mozartiana e rossiniana; il secondo tema, infatti, riporta alla mente un passo memorabile del “Barbiere di Siviglia”.

Il concerto ha ingresso libero fino a esaurimento posti e si terrà presso il Teatro Fonderie Limone, in via Eduardo De Filippo a Moncalieri.

Domenica 20 novembre, ore 16,30

Una delle fiabe europee più popolari al mondo completamente stravolta. E attualizzata con singolare fantasia e verve da vendere. Così “Cappuccetto Rosso” (di cui, fra l’altro, esistono numerose varianti, oltre alle versioni scritte più note di Charles Perrault del 1697 e dei Fratelli Grimm del 1857) diventa bel bello “Cappuzzetto Rozzo”: nuova pièce teatrale della celeberrima fiaba riscritta e diretta da Rosalba Piras e portata in scena da “Abaco Teatro”, compagnia teatrale di Cagliari, domenica 20 novembre, alle 16,30, allo “Spazio Kairòs”, ex fabbrica di colla trasformata in teatro, in via Mottalciata 7, a Torino. L’organizzazione è di “Onda Larsen” e lo spettacolo (soprattutto rivolto alle famiglie) “vuole in primis porre l’accento sull’importanza della salvaguardia ambientale”. Narratore in scena è Pino, simpatico personaggio che vive nel bosco ed è amico di tutti gli animali. Fa conoscere ai bambini i suoi amici fiori, animali ed insetti e racconta di una bambina, prepotente e distratta, che non mostra mai alcuna attenzione verso la natura e i suoi abitanti, non ama lavarsi e non profuma certo di pulito. Per tutto questo è chiamata “Cappuzzetto Rozzo”. Lei si sente libera di fare ciò che vuole e indossa sempre la sua mantellina rossa (o meglio “rozza”!), che non toglie mai. Un giorno la sua vanitosa mamma, la incarica di portare alla nonna influenzata, un cesto pieno di tante cose buone.

Una delle fiabe europee più popolari al mondo completamente stravolta. E attualizzata con singolare fantasia e verve da vendere. Così “Cappuccetto Rosso” (di cui, fra l’altro, esistono numerose varianti, oltre alle versioni scritte più note di Charles Perrault del 1697 e dei Fratelli Grimm del 1857) diventa bel bello “Cappuzzetto Rozzo”: nuova pièce teatrale della celeberrima fiaba riscritta e diretta da Rosalba Piras e portata in scena da “Abaco Teatro”, compagnia teatrale di Cagliari, domenica 20 novembre, alle 16,30, allo “Spazio Kairòs”, ex fabbrica di colla trasformata in teatro, in via Mottalciata 7, a Torino. L’organizzazione è di “Onda Larsen” e lo spettacolo (soprattutto rivolto alle famiglie) “vuole in primis porre l’accento sull’importanza della salvaguardia ambientale”. Narratore in scena è Pino, simpatico personaggio che vive nel bosco ed è amico di tutti gli animali. Fa conoscere ai bambini i suoi amici fiori, animali ed insetti e racconta di una bambina, prepotente e distratta, che non mostra mai alcuna attenzione verso la natura e i suoi abitanti, non ama lavarsi e non profuma certo di pulito. Per tutto questo è chiamata “Cappuzzetto Rozzo”. Lei si sente libera di fare ciò che vuole e indossa sempre la sua mantellina rossa (o meglio “rozza”!), che non toglie mai. Un giorno la sua vanitosa mamma, la incarica di portare alla nonna influenzata, un cesto pieno di tante cose buone.

Dopo varie raccomandazioni, Cappuzzetto parte per recarsi nel bosco dove abita la nonna e decide di prendere un nuovo sentiero. Durante il tragitto la bimba, finalmente libera nel bosco, si scatena e balla con musica a tutto volume fuoriuscita dal suo cellulare, senza rispetto calpesta prati e fiori, lancia sassi agli uccellini con la sua fionda, mangia caramelle e merendine e getta a terra carta, plastica, lattine, fino a che da un cespuglio spunta il Lupo! Che è invece, in versione contraria al tradizionale racconto, personaggio simpatico, buono e positivo. Si susseguiranno avventure, equivoci, travestimenti e la magia di un sogno rivelatore, in cui avranno la parola gli animali e Cappuzzetto capirà. Grazie al Lupo e a Pino, e con l’aiuto dei bambini, la piccola imparerà a conoscere e a rispettare la natura, entrerà nel cuore degli animali, si laverà e ripulirà il prato e il bosco dalle immondizie. Gli avvincenti incontri di Cappuzzetto saranno accompagnati da musiche e canzoni e i personaggi coinvolgeranno e sorprenderanno grandi e piccoli spettatori che avranno un ruolo fondamentale tutti insieme per un finale a sorpresa. “Lo spettacolo – spiegano gli organizzatori – stimola così nei bambini la capacità di forgiare il proprio sguardo sul mondo e su di sé e li invita a sentire ciò che le fiabe hanno ancora da dire su temi che ci riguardano: la tutela e il rispetto della natura, come si diventa indipendenti, che cosa significa essere liberi e fino a che punto, come ci si difende dalle forze oscure che abitano dentro e intorno a noi, come essere protagonisti di una storia di crescita e conoscenza del Pianeta”.

Il tutto con musiche e testi delle canzoni ri-scritti per lo spettacolo e cantate dagli stessi attori: sul palco Rosalba Piras, Tiziano Polese, Antonio Luciano. Musiche Rap di Franco Saba e impianto scenico di Marco Nateri.

E attenzione! Possibilità di “Biglietto sospeso”: da quest’anno – ricordano allo “Spazio Kairòs” – si può regalare un biglietto a chi non può permetterselo e compiere una buona azione per avvicinare le persone al teatro.

g.m.

Nelle foto: immagini tratte da “Cappuzzetto Rozzo”

CALEIDOSCOPIO ROCK USA ANNI 60

Non di rado la costanza delle entrate era preferita all’ammontare stesso di ciascuna di esse, specialmente quando si ricorreva (in molti casi) al “management” autogestito e “home-made”. Va da sé che il poter contare su amicizie tra la gioventù agiata (ancor meglio con contatti in politica) era un vero toccasana, sia dal punto di vista dei “ganci” con il mondo discografico, sia sulla possibilità di avere svariate occasioni per animare feste private a tema musicale. Ne deriva che per le band esordienti i “pool parties” (feste in piscina nell’ambito di una cerchia di amicizie benestanti) costituissero una non trascurabile fetta di entrate economiche; inoltre le feste rientravano in quel contesto irrinunciabile in cui il “passaparola” a volte era persino più efficace e capillare di una promozione manageriale a pagamento. In questa sezione discografica compaiono alcune bands che non disdegnarono questo versante dell’intrattenimento…

– The Cutaways “You’re Driving Me Out Of My Mind / Now That You’re Gone” (Agogo Records);

– The War Lords “Real Fine Lady / I’ve Got It Bad” (Thor Records 810 T-0759);

– Raunch “A Little While Back / I Say You’re Wrong” (Bazaar 10-001);

– Lord Charles & The Prophets “Ask Me No Questions (I’ll Tell You No Lies) / Mojo Hand” (R.M. Review R-1 / R-2);

– Daze Of The Week “Believe Me / One Night Stand” (Piece Records PR-1003);

– The Jaggerz [Jaggers] “Feel So Good / Cry” (Executive Records Inc.);

– The Bards “Alibis / Thanks A Lot Baby” (Emcee Records E-013);

– [The] Distant Sounds “It Reminds Me / Dreamin’” (Citation Records 17371/17372);

– The Knightsmen “Fever / Daddy Was A Rolling Stone” (Ikon Records IER 514);

– The Chains “Carroll’s Gotta Cobra / I Hate To See You Crying” (Hanna-Barbera Records HBR 460);

– The Spiders “Don’t Blow Your Mind / No Price Tag” (Santa Cruz SCR 10,003);

– The Ones “Maybe It’s Both Of Us / Don’t Make Me Over” (Contrapoint 9010);

– Jerry and The Gems “Last Stop / Summertime” (Heigh-Ho 630);

– The Winkle Pickers “I Haven’t Got You / (My Name Is) Granny Goose” (Colpix Records CP-796);

– Feebeez “Walk Away / Season Comes” (Stange R-2216);

– The Insites “Nothing Is Wrong With Love / Stop, Look And Listen” (Vague 901);

– The Tangle “Any Time, Any Where / Our Side Of Town” (Canary 1012);

– The Fraggies “Stick With You / I Wanna Love You” (Cameo C-410);

– The Do’s And The Dont’s “I Wonder If She Loves Me / Our Love May Not Live Again” (Red Bird RB 10-072);

– [The] Scurvy Knaves “It’s Not Like That / Gypsy Baby” (Twelve Hands);

– Jim Curran and The Lonely Ones “Aren’t You Happy? / Drums Send Me” (D-REA 6-6333);

– The Bethlehem Exit “Walk Me Out / Blues Concerning My Girl” (Jabberwock Records JSF-110);

– Jet City Five “Do You Wonder / Oh Julie” (Thumbs Down 1005);

– The Blue Vistas “Four Inches Above The Knees / The Lonely Bull” (Sun-Ray SRR-118).

(…to be continued…)

GIAN MARCHISIO

Il nuovo spettacolo teatrale di Irene Dionisio e Francesca Puopolo

Sabato 19 novembre, ore 21

Racconigi (Cuneo)

E’ il primo appuntamento della nuova rassegna teatrale “Raccordi”, progetto selezionato dal Bando “Cortocircuito 2022” e nato dalla collaborazione fra “Piemonte dal Vivo” e “Progetto Cantoregi” come “occasione di incontro, scambio e riflessione attraverso eventi tesi ad esplorare la scena teatrale di innovazione contemporanea, non solo italiana, incentrata sui temi dell’impegno civile e sociale”. Uno spettacolo al mese. Da novembre 2022 a marzo 2023. L’appuntamento è sempre nello spazio teatrale della “Soms” (ex “Società Operaia di Mutuo Soccorso”), di via Carlo Costa 23, a Racconigi (Cuneo). E il primo titolo ad andare in scena, sabato 19 novembre, alle 21, è proprio “Queer Picture Show” delle registe torinesi Irene Dionisio e Francesca Puopolo; la prima direttrice artistica per tre anni di “Lover” (storico Festival LGBTQUI+ del “Museo Nazionale del Cinema”) e la seconda già presidente di “Arcigay Torino”. Lo spettacolo racconta in un labirinto di immagini e con i linguaggi del digitale del “New Queer Cinema”, ovvero di quella corrente cinematografica che tra la metà degli anni ’80 e i primi ’90 del Novecento ha mobilitato la comunità LGBTQI+ attorno a una serie di titoli a tematiche omosessuali e di importanti autori, cementandone l’identità. La regia di Irene Dionisio racconta tutto questo nella forma di una performance multimediale, con un narratore d’eccezione, il torinese “Premio Ubu 2010” e “Golden Graal 2012” Giovanni Anzaldo (diploma nel 2009 allo “Stabile” di Torino con Luca Ronconi e importanti presenze teatrali e cinematografiche), che si muove in un caleidoscopio visivo, tra estratti delle pellicole dei maggiori autori del periodo: dai registi americani Gus Van Sant a Todd Haynes, dall’inglese Derek Jarman al canadese Bruce LaBruce. Il progetto dell’Associazione “Altera” è realizzato con il sostegno della “Compagnia di San Paolo”, nell’ambito del Bando “ORA! Produzioni di Cultura Contemporanea” in collaborazione con “CIRMA” dell’Università degli Studi di Torino.

La rassegna “Raccordi” proseguirà fino al 18 marzo 2023. In sintesi, questi i titoli in agenda: “Sotterraneo”, con “Shakespearology” (3 dicembre), un’intervista impossibile rivolta direttamente a Sir William Shakespeare in carne e ossa sulla sua vita, la sua opera, la sua eredità culturale; “Kronoteatro” con “La fabbrica degli stronzi” (14 gennaio 2023), una provocazione surreale sul paradigma vittimario così radicato oggi nei media, nella famiglia e nel nostro modo di abitare il mondo; “Babilonia Teatri” con “Giulio Meets Ramy / Ramy Meets Giulio” (19 febbraio 2023), che parte dalla drammatica vicenda di Giulio Regeni per riflettere su cosa significhino Stato, Giustizia e Legalità, con il cantante Ramy Essam, voce della rivoluzione egiziana, dal 2014 in esilio, su cui pende un mandato di cattura per terrorismo dal parte dell’Egitto; Olivier Dubois, coreografo e ballerino di fama internazionale, con lo spettacolo di danza “My Body of Comung Forth by Day” (18 marzo 2023), un gioco di specchi per approfondire il tema dell’arte e della creatività.

Per info e prenotazioni (prenotazione non obbligatoria): tel. 349/2459042 – www.progettocantoregi.it – info@progettocantoregi.it

g.m.

Nelle foto:

– Giovanni Anzaldo

– Irene Dionisio

– Da “Shakespearology”, Ph. Francesco Niccolai