Music Tales, la rubrica musicale

“Queste strade non portano a nulla

Queste persone parlano, non dicono nulla

Gli attori non hanno una parte

le persone di cuore senza cuore

troverò una nuova folla, farò un nuovo inizio”

Questo canta in “so long” Lisa Marie Presley.

Non riesco ad identificarne il significato se non in un disagio nel vivere in una città, in una situazione a lei poco consona, anzi molto scomoda.

Quasi a voler dire (farò un nuovo inizio n.d.r.) che avrebbe trovato pace solo allora.

Ed oggi siamo a pochi giorni dalla sua “pace”.

Riposa per sempre una artista, figlia d’arte (e che arte) che, come il padre, è diventata una cantante, guadagnandosi il titolo di Principessa del Rock and Roll.

Lisa Marie è nata il 1 febbraio 1968 a Memphis, nel Tennessee e secondo il libro di memorie “Priscilla, Elvis & Me”, ha avuto un’infanzia davvero privilegiata. Per il suo quinto compleanno suo padre le ha regalò una slot machine e per il suo ottavo compleanno ha ricevuto una pelliccia di visone e un anello di diamanti.

Ha vissuto durante i suoi primi anni nella famosa Memphis Mansion che apparteneva a Elvis, ma la lasciò all’età di quattro anni dopo che i suoi genitori si lasciarono. Nonostante questo fu un’ospite regolare quando faceva visita al genitore, fino alla morte della star.

Presley è stata sposata quattro volte.

Dal 1994 al 1996, la cantante è stata sposata con Michael Jackson, ma si erano conosciuti 20 anni prima, nel 1974 a Las Vegas. Dopo anni senza vedersi e senza che nessuno se lo aspettasse, nel 1994 annunciarono in un comunicato di essersi sposati nella Repubblica Dominicana con una cerimonia molto intima. Si diceva che fosse un finto matrimonio e che stessero insieme per interesse. Da allora sono diventati la coppia più bizzarra, affascinante e mediatica del momento. La loro prima apparizione pubblica è stata agli MTV Awards, dove il cantante baciò sua moglie davanti a tutti.

Lisa Marie una volta ha parlato dei rapporti intimi che ha avuto con il Re del Pop, dicendo che erano “selvaggi e intensi”. “Era straordinario a letto”, affermò. E a quanto pare Michael aveva rapporti sempre vestito. Lisa Marie disse di non averlo mai visto come mamma l’ha fatto. Durante loro prima notte insieme, lui le chiese di essere in camera da letto al buio e quando finirono lei corse in bagno per uscirne 20 minuti dopo truccata, in pigiama e vestaglia. Lisa disse anche che lui le chiese di indossare gioielli costosi e di fare giochini particolari. Tuttavia alcuni dipendenti di Neverland affermarono che i due non ebbero mai veramente alcun rapporto intimo.

Insieme al suo primo marito Danny Keough, Lisa divenne un membro di spicco di Scientology. I due festeggiarono su uno degli yacht dell’organizzazione la luna di miele e crebbero i due figli nelle loro convinzioni. Si dice che la star della musica fu influenzata da John Travolta. Nel 2012 Lisa annunciò però che non ne faceva più parte.

Per Lisa, la morte di suo figlio Benjamin fu insuperabile. Il giovane tolse la vita all’età di 27 anni. Il suo corpo fu ritrovato nel luglio 2020 nella villa di famiglia a Calabasas (California). I tabloid statunitensi hanno descritto la morte come “scioccante ma allo stesso tempo non scioccante”. Il giovane aveva infatti una lunga storia di dipendenze.

Dipendente anche lei dagli antidolorifici, come ha raccontato la star stessa nella prefazione al libro ‘The United States of Opioids’: “Mi è bastata una breve prescrizione di antidolorifici in ospedale per sentire il bisogno di continuare a prenderli”. Dieci anni dopo il suo ultimo matrimonio si è ritrovata dipendente da questi antidolorifici e totalmente al verde.

“Tutto nasce sempre da un eccesso: la grande arte è nata da grandi terrori, grandi solitudini, grandi inibizioni, instabilità, e ogni volta le ha sapute equilibrare.”

Non ho mai amato la sua discografia quindi ho faticato a trovare un brano che mi fosse almeno un po’ simpatico alle orecchie.

A voi “so long”

Chiara De Carlo

Chiara De Carlo

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!

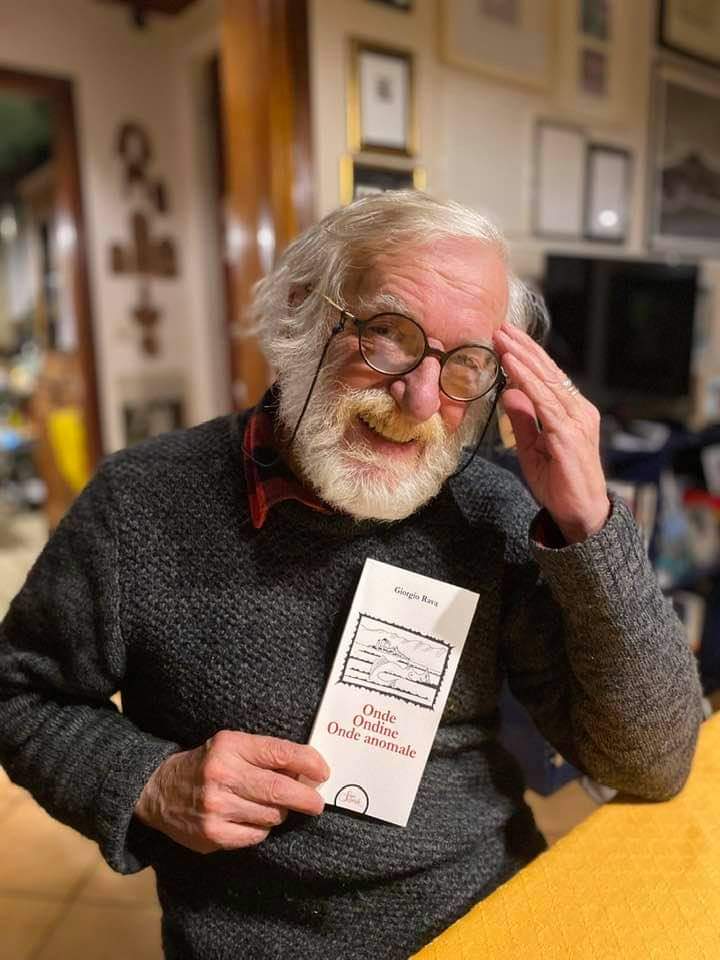

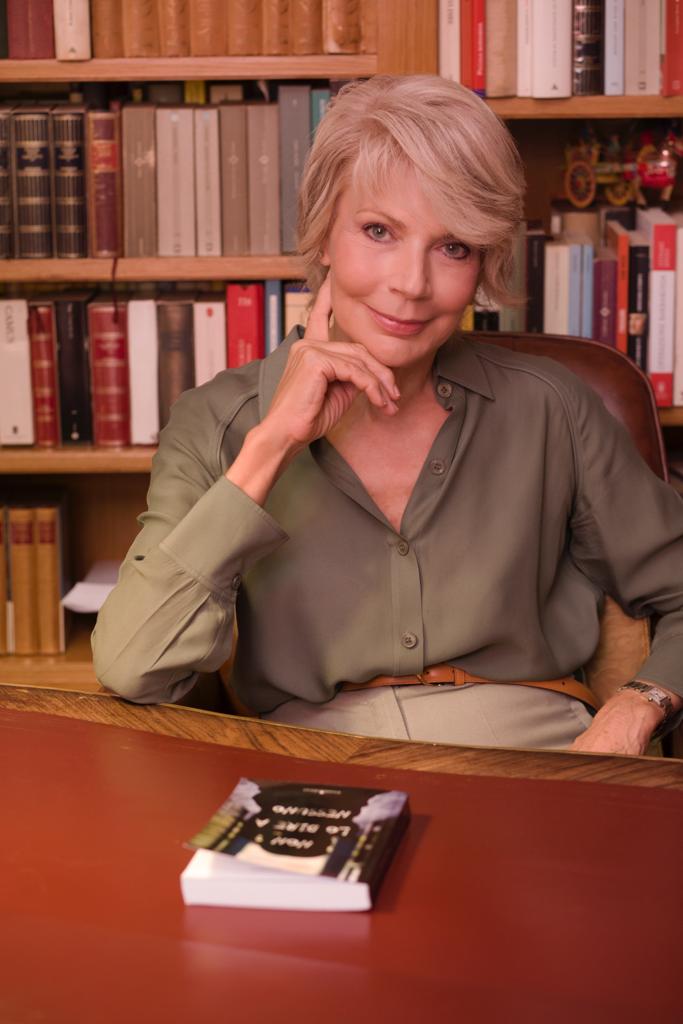

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Si tratta di episodi

Si tratta di episodi  E’ il primo di 4 romanzi che lo scrittore francese vincitore del Premio

E’ il primo di 4 romanzi che lo scrittore francese vincitore del Premio  Questa è la secon

Questa è la secon Questo romanzo storico prende il via quando la grande sovrana inglese Elisabetta I è anziana e

Questo romanzo storico prende il via quando la grande sovrana inglese Elisabetta I è anziana e

Smonta e ricompone (dramaturg è Ármin Szabó-Székely), in chiave contemporanea certi titoloni, certe pietre angolari della classicità, inerpicandosi su per sentieri che metterebbero i brividi a qualunque collega. “Ardita”, l’avevo definita all’indomani del precedente spettacolo. E ardita è rimasta. Un salire verso l’alto che in altra occasione non mi era parso convincente, su quello “Zio Vania”, snaturato nella sua originale scrittura, nelle intromissioni e nelle esasperazioni costruite strada facendo, nella perdita di quel male di vivere che faceva posto a temi troppo legati all’oggi come il riscaldamento globale e il depauperamento delle coste, avevo espresso tutti i miei dubbi. Voleva dire andare troppo al di là delle intenzioni dell’autore per costruire pressoché appieno una visione tutta propria, voleva dire sgomitare per dare spazio al più che superfluo.

Smonta e ricompone (dramaturg è Ármin Szabó-Székely), in chiave contemporanea certi titoloni, certe pietre angolari della classicità, inerpicandosi su per sentieri che metterebbero i brividi a qualunque collega. “Ardita”, l’avevo definita all’indomani del precedente spettacolo. E ardita è rimasta. Un salire verso l’alto che in altra occasione non mi era parso convincente, su quello “Zio Vania”, snaturato nella sua originale scrittura, nelle intromissioni e nelle esasperazioni costruite strada facendo, nella perdita di quel male di vivere che faceva posto a temi troppo legati all’oggi come il riscaldamento globale e il depauperamento delle coste, avevo espresso tutti i miei dubbi. Voleva dire andare troppo al di là delle intenzioni dell’autore per costruire pressoché appieno una visione tutta propria, voleva dire sgomitare per dare spazio al più che superfluo.