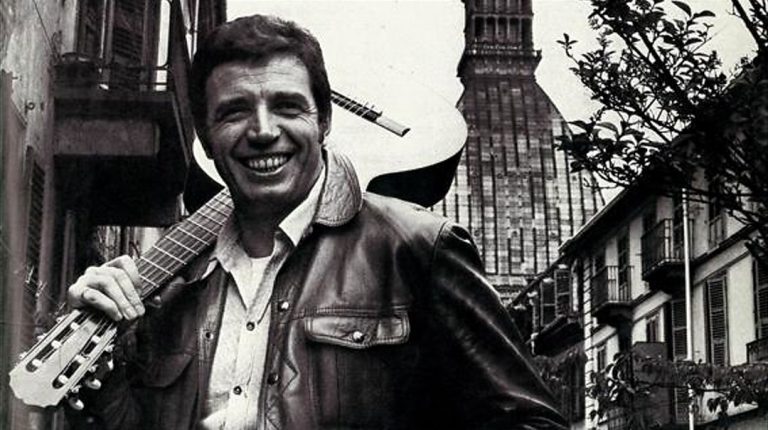

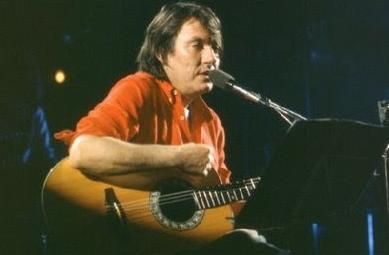

“Storie di Barriera “, spettacolo che andrà in scena al teatro Gobetti venerdì 30 giugno prossimo alle 21 con Marco a Spinetta e Marco Congiu, rappresenta l’omaggio che il regista Giulio Graglia e non solo hanno voluto fare a dieci anni dalla scomparsa di Gipo Farassino, lo chansonnier che ha rappresentato la piemontesità nel mondo.

“La serata, promossa al teatro Gobetti vedrà sul palco l’attore Marcello Spinetta – spiega il regista Giulio Graglia, Direttore Artistico del Festival Pirandello e del ‘900 – con il quale ho lavorato su testi di Pirandello e Fenoglio, e il musicista Mario Congiu. Marcello proviene dalla Scuola del Teatro Stabile di Torino, nella cui Fondazione sono consigliere, mentre Mario ha lavorato fianco a fianco cin Gipo.

Ho volutamente intitolato la serata prendendo a prestito l’album di Gipo, e mi è sembrato un gesto doveroso nei confronti di una persona che ho stimato molto. Ricordo ancora quando, nel 2010, mi affidò la regia del suo Stasseira, come non posso dimenticare una delle ultime volte in cui l’ho visto a casa, ormai troppo affaticato dalla malattia”.

“Grazie all’aiuto dell’amico Bruno Quaranta, giornalista, scrittore, critico letterario, abbiamo intessuto un percorso a ritroso fatto di parole e musica. Come sostiene Valentina Farassino non c’è un erede di Gipo, per questo il nostro è uno spettacolo rispettoso che non vuole imitare, bensì esaltare la creatività dell’artista”.

“Storie di Barriera “ è sostenuto dal Consiglio regionale del Piemonte. Il Presidente Stefano Allasio ha voluto fortemente dedicare il 2023 alla memoria di Gipo Farassino. Lo spettacolo rientra nel programma del Festival Nazionale Luigi Pirandello e sarà riproposto durante le festività natalizie”.

“Mi auguro che lo spettacolo – conclude il regista Giulio Graglia – possa essere gradito a chi Gipo lo ha conosciuto ma anche ai giovani che, forse soprattutto in città, non hanno più l’abitudine di parlare in dialetto. A scanso di equivoci abbiamo previsto delle traduzioni in italiano per chi non conoscesse il dialetto”.

Mara Martellotta

Storie di Barriera

Teatro Gobetti Torino

30 giugno 2023 0re 21

I due noti artisti hanno fatto capolino a sorpresa prima a Villafranca Piemonte, quasi al confine tra Cuneo e Torino, dove hanno percorso in lungo e in largo le vie del paese a bordo di una splendida corriera d’epoca ‘Fiat 640 Casaro del 1949, facente parte della collezione di autobus storici della ‘G.M. Srl’, dal 1963 il più grande busport d’Europa interamente dedicato alla cura degli automezzi pesanti adibiti al trasporto persone.

I due noti artisti hanno fatto capolino a sorpresa prima a Villafranca Piemonte, quasi al confine tra Cuneo e Torino, dove hanno percorso in lungo e in largo le vie del paese a bordo di una splendida corriera d’epoca ‘Fiat 640 Casaro del 1949, facente parte della collezione di autobus storici della ‘G.M. Srl’, dal 1963 il più grande busport d’Europa interamente dedicato alla cura degli automezzi pesanti adibiti al trasporto persone.

Il bel tempo quest’anno ci fa aspettare, poco sole, niente bagni e tintarella, almeno nella nostra parte della penisola. In attesa di dare ufficialmente il via alla stagione estiva possiamo passare il tempo libero, soprattutto nel fine settimana, visitando le meraviglie della nostra regione. Tra i tanti stili e architetture l’arte romanica e’ quella che personalmente preferisco, probabilmente per la sua semplicita’ che ha il potere di creare una strada diretta verso il divino, un accesso semplice alla spiritualita’. Gli elementi tipici di questo stile sono gli archi a tutto sesto, le volte a crociera, il matroneo ovvero un loggiato posto sopra le navate laterali, una volta dedicato alle donne, la facciata esterna costruita a capanna o a salienti, il rosone che somiglia ad una grande finestra rotonda che corrisponde alla navata principale interna.

Il bel tempo quest’anno ci fa aspettare, poco sole, niente bagni e tintarella, almeno nella nostra parte della penisola. In attesa di dare ufficialmente il via alla stagione estiva possiamo passare il tempo libero, soprattutto nel fine settimana, visitando le meraviglie della nostra regione. Tra i tanti stili e architetture l’arte romanica e’ quella che personalmente preferisco, probabilmente per la sua semplicita’ che ha il potere di creare una strada diretta verso il divino, un accesso semplice alla spiritualita’. Gli elementi tipici di questo stile sono gli archi a tutto sesto, le volte a crociera, il matroneo ovvero un loggiato posto sopra le navate laterali, una volta dedicato alle donne, la facciata esterna costruita a capanna o a salienti, il rosone che somiglia ad una grande finestra rotonda che corrisponde alla navata principale interna. A Staffarda di Revello in provincia di Cuneo si trova l’omonima abbazia, uno dei monumenti medioevali piu’ grandi del Piemonte, incorniciata dai monti soprattutto da sua maesta´il Monviso. Benedettina cistercense fu fondata tra il 1122 e il 1138 e, oltre alla chiesa, comprende un chiostro e una foresteria. In localita´Albugnano spicca l’Abbazia di Vezzolano, magnifico esempio di arte romanica che, secondo la tradizione, fu fondata da Carlo Magno. Una particolarita´ al suo interno e’ data dalla navata centrale che è divisa trasversalmente da un pontile decorato, elemento abbastanza raro se non in qualche altra chiesa oltrealpe. Tra le risaie del novarese si nota certamente l’Abbazia dei Santi Nazario e Celso fondata nel 1040 in un clima sobrio e raccolto e affidata anche questa ai benedettini. Con i suoi affreschi cinquecenteschi e il chiostro quadrangolare e’ un affascinante esempio di architettura gotico-lombarda. Se ci si sposta verso Alessandria, invece, c’e’ il maestoso monastero di Santa Giustina di Sezzadio risalente all’epoca Longobarda. Immerso nelle colline del Monferrato conserva il pavimento in marmo bianco e nero che raffigura immagini floreali stilizzate.

A Staffarda di Revello in provincia di Cuneo si trova l’omonima abbazia, uno dei monumenti medioevali piu’ grandi del Piemonte, incorniciata dai monti soprattutto da sua maesta´il Monviso. Benedettina cistercense fu fondata tra il 1122 e il 1138 e, oltre alla chiesa, comprende un chiostro e una foresteria. In localita´Albugnano spicca l’Abbazia di Vezzolano, magnifico esempio di arte romanica che, secondo la tradizione, fu fondata da Carlo Magno. Una particolarita´ al suo interno e’ data dalla navata centrale che è divisa trasversalmente da un pontile decorato, elemento abbastanza raro se non in qualche altra chiesa oltrealpe. Tra le risaie del novarese si nota certamente l’Abbazia dei Santi Nazario e Celso fondata nel 1040 in un clima sobrio e raccolto e affidata anche questa ai benedettini. Con i suoi affreschi cinquecenteschi e il chiostro quadrangolare e’ un affascinante esempio di architettura gotico-lombarda. Se ci si sposta verso Alessandria, invece, c’e’ il maestoso monastero di Santa Giustina di Sezzadio risalente all’epoca Longobarda. Immerso nelle colline del Monferrato conserva il pavimento in marmo bianco e nero che raffigura immagini floreali stilizzate.