Alla scoperta dei monumenti di Torino / Il re, dopo aver scartato un primo progetto nel quale Emanuele Filiberto a cavallo scavalca una palizzata, approvò, invece, un bozzetto di un ritratto equestre del Duca poggiante su un basamento, arricchito da quattro figure allegoriche sotto le quali trovavano posto quattro grandi vasche per altrettante fontane

Situata al centro della piazza, la statua in bronzo (detta Caval ‘ d brons) raffigura il Duca Emanuele Filiberto a cavallo, nell’atto di rinfoderare la spada dopo la battaglia di San Quintino (1557). Il basamento in granito è ornato su ogni lato dallo stemma sabaudo con la corona ducale e da due bassorilievi in bronzo che rappresentano il Duca mentre fa prigioniero il Montmorency, Gran Connestabile di Francia, e mentre legge i preliminari di pace per il trattato di Cateau-Cambrésis. L’annuncio ufficiale della realizzazione del monumento dedicato a Emanuele Filiberto di Savoia fu dato il 17 dicembre 1831 dalla Gazzetta Piemontese. L’opera venne commissionata da Carlo Alberto all’artista Carlo Marocchetti (stesso autore del monumento dedicato a Carlo Alberto), torinese di nascita ma formatosi in Francia dove risiedeva abitualmente. Il re, dopo aver scartato un primo progetto nel quale Emanuele Filiberto a cavallo scavalca una palizzata, approvò, invece, un bozzetto di un ritratto equestre del Duca poggiante su un basamento, arricchito da quattro figure allegoriche sotto le quali trovavano posto quattro grandi vasche per altrettante fontane. Prima di dare esecuzione al progetto lo scultore Carlo Marocchetti decise di erigere “un non intiero simulacro del monumento al centro della magnifica piazza”; una curiosa prova generale a cui assistette con grande soddisfazione anche “Sua Maestà con un corteggio di autorità”. Ma, pochi mesi dopo la simulazione in piazza, cominciò a circolare a Torino un opuscolo con “Osservazioni relative al Gran monumento” che condannò quasi per intero l’opera. La critica sortì il suo effetto e così un decreto del 24 settembre 1833, stabilì i fondi di L. 210.000 per una “statua equestre in bronzo, collocata sopra un piedistallo circondato da quattro statue allegoriche, il tutto in marmo”; scomparirono definitivamente le fontane. Nonostante le modifiche all’impianto monumentale le polemiche non si placarono, in particolare il critico francese Jean-Paul Ducros rimproverava che le quattro statue agli angoli del basamento apparivano “troppo simmetriche per essere considerate ornamenti architettonici”.

Dopo innumerevoli contrasti tra Ducros e Marocchetti, la questione si concluse con l’approvazione, da parte dell’Accademia delle Belle Arti, del disegno originariamente concepito dallo scultore. Finalmente, dopo essere stato esposto per due mesi e con grande successo nel cortile del Louvre, il 4 novembre 1838 il monumento venne solennemente inaugurato. Carlo Alberto fu pienamente soddisfatto del monumento ed il Marocchetti ebbe il titolo di barone con in dono un gioiello di gran valore mentre, il fonditore Soyer, ricevette una medaglia d’oro con l’effigie del re. Un’opera, questa, considerata oltre che il capolavoro del Marocchetti, anche uno dei più significativi esempi di politica culturale di Carlo Alberto che, per celebrare l’avvento del suo regno, decise di erigere il primo monumento pubblico all’aperto dedicandolo al Duca Emanuele Filiberto. Dopo due rimozioni, nel 1943 per proteggerlo dai bombardamenti e nel 1979 per restaurarlo, nel 2006 sono inziati i lavori per un accurato restauro e nell’ottobre 2007, tolto il drappo rosso che lo copriva, i cittadini, che attendevano numerosi in piazza San Carlo, hanno potuto finalmente rivederlo. Il monumento, identificato con l’affettuoso nomignolo di “Caval ‘ d brons”, è ormai riconosciuto come uno dei simboli della città di Torino. Ma per poter conoscere il monumento equestre nella sua totalità bisogna anche tenere conto e “spendere qualche parola” per la magnifica piazza che lo ospita. Come ricordato prima, l’opera di Marocchetti a Emanuele Filiberto di Savoia, sorge nel mezzo della centralissima piazza San Carlo, uno spazio progettato da Carlo Castellamonte nel 1637 su un sito occupato prima dall’anfiteatro romano, poi da un tratto delle mura e della spianata della città cinquecentesca. La realizzazione si concluse nel 1650 e divenne il punto nodale del primo ampliamento meridionale della città seicentesca; divenne anche sede di spettacoli grandiosi, manifestazioni ufficiali e parate e la sua prima denominazione fu Place Royale. La realizzazione della piazza, impostata sull’asse della Contrada Nuova (oggi via Roma), rese necessaria prima la demolizione delle vecchie strutture fortificate, ed in seguito la delimitazione del contorno da un sistema di palazzi barocchi porticati, caratterizzati da eleganti facciate unitarie e continue.Per chiudere il lato meridionale vennero progettati i due lotti gemelli, donati, poi in seguito, ad ordini religiosi di stretta protezione ducale: gli Agostiniani Scalzi che fondarono la chiesa e il convento di S. Carlo Borromeo e le Carmelitane Scalze che costruirono la chiesa e il convento di Santa Cristina. Nel corso del tempo, a causa dei progressivi frazionamenti delle proprietà e dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, gli edifici originari sono in gran parte andati distrutti e sono stati ricostruiti nel dopoguerra.Fino al 2004, la piazza è stata percorribile dal traffico veicolare e occupata in prevalenza dalle auto in sosta. Con gli interventi di riqualificazione dell’area centrale storica, è stato restituito a piazza San Carlo il suo ruolo da protagonista nello straordinario scenario della Torino Barocca. Il progetto di riqualificazione ha riportato la piazza al suo originario uso esclusivamente pedonale, mantenendo nella pavimentazione il disegno e i materiali esistenti in precedenza. Sperando che questo “tuffo nel passato per conoscere il presente” sia stato di vostro gradimento, Il Torinese vi da appuntamento alla prossima settimana alla scoperta di un’altra meraviglia di Torino.

Simona Pili Stella

(Foto: il Torinese)

Ciò

Ciò

Non è il caso di sentirsi “complottisti”, ma di certo dà da pensare tutta questa tecnologia “monoporzione”, che impegna e che immerge totalmente, che unisce, ma sempre attraverso uno schermo, e che ci distrae dalla vita vera, quella che scorre fuori dalla finestra, mentre noi non la guardiamo.

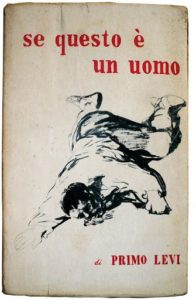

Non è il caso di sentirsi “complottisti”, ma di certo dà da pensare tutta questa tecnologia “monoporzione”, che impegna e che immerge totalmente, che unisce, ma sempre attraverso uno schermo, e che ci distrae dalla vita vera, quella che scorre fuori dalla finestra, mentre noi non la guardiamo. Liberato nel gennaio del ’45 dalle truppe sovietiche, per tornare in patria Levi deve attraversare la Polonia, la Russia Bianca, l’Ucraina, la Romania, l’Ungheria, l’Austria, e infine giunge a Torino nell’ottobre del ’45. Inseritosi nella vita civile, sente comunque il bisogno di raccontare ciò che ha subito.

Liberato nel gennaio del ’45 dalle truppe sovietiche, per tornare in patria Levi deve attraversare la Polonia, la Russia Bianca, l’Ucraina, la Romania, l’Ungheria, l’Austria, e infine giunge a Torino nell’ottobre del ’45. Inseritosi nella vita civile, sente comunque il bisogno di raccontare ciò che ha subito.

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA A partire da quando nasce, a fine Ottocento, in una nobilissima famiglia russa; ultima figlia di Sua eccellenza Zakrevskij proprietario terriero (di foreste, villaggi, distillerie e raffinerie di salnitro) e padrone di 2000 anime. La madre è una baronessa, detta “la vipera”, donna fredda e dal carattere impossibile.

A partire da quando nasce, a fine Ottocento, in una nobilissima famiglia russa; ultima figlia di Sua eccellenza Zakrevskij proprietario terriero (di foreste, villaggi, distillerie e raffinerie di salnitro) e padrone di 2000 anime. La madre è una baronessa, detta “la vipera”, donna fredda e dal carattere impossibile. In questo romanzo la scrittrice, giornalista e femminista inglese, morta nel 1992, imbastisce una storia di violenza e soprusi con al centro la protagonista Melanie.

In questo romanzo la scrittrice, giornalista e femminista inglese, morta nel 1992, imbastisce una storia di violenza e soprusi con al centro la protagonista Melanie. In questo romanzo del poliedrico e famoso scrittore americano è centrale il tema del razzismo, narrato dalla genialità di Everett e dunque tra il pulp, il fantasy e il thriller.

In questo romanzo del poliedrico e famoso scrittore americano è centrale il tema del razzismo, narrato dalla genialità di Everett e dunque tra il pulp, il fantasy e il thriller. Questa è la raccolta di poesie di Nancy Cunard: miliardaria, bellissima, poetessa, scrittrice, editrice ed attivista che incrociò le traiettorie di grandi personaggi del Novecento. Una vita intensa, scivolata verso un epilogo tristissimo con la brillante mente che si sfalda. Delirante, alcolizzata e scheletrica finì per aggirarsi sempre più sperduta per le vie parigine; invecchiata e distrutta precocemente, muore a 69 anni, in totale solitudine il 17 marzo 1965 all’Hospital Cochin.

Questa è la raccolta di poesie di Nancy Cunard: miliardaria, bellissima, poetessa, scrittrice, editrice ed attivista che incrociò le traiettorie di grandi personaggi del Novecento. Una vita intensa, scivolata verso un epilogo tristissimo con la brillante mente che si sfalda. Delirante, alcolizzata e scheletrica finì per aggirarsi sempre più sperduta per le vie parigine; invecchiata e distrutta precocemente, muore a 69 anni, in totale solitudine il 17 marzo 1965 all’Hospital Cochin.