«Periferie in movimento»: la storia del mondo racconta che è dalle periferie umane che, da sempre, si levano fermenti e ribellioni generate dall’istinto vitale di sottrarsi alla fame, alla povertà, alla guerra, alla libertà negata.

E’ intitolato così – «Periferie in movimento» – il recital di teatro canzone con cui Silvana Mossano e Sergio Salvi debuttano domenica 26 novembre alle 16, a Casale Monferrato, nella chiesa di San Domenico, nell’ambito del ciclo di incontri di «Cantiere Speranza».

E’ un’alternanza di canzoni celebri e monologhi inediti per riflettere sull’utopia della giustizia e della pace per la quale si è battuto, per tutta la vita, don Tonino Bello, già guida del movimento Pax Christi, nel trentesimo anno dalla sua prematura morte e a due anni esatti da quando, il 25 novembre 2021, Papa Francesco lo ha proclamato Venerabile.

“Ma don Tonino è stato soltanto una delle molteplici figure di donne e uomini perbene, di diverse epoche e di diverse ideologie, – dicono Mossano e Salvi – cui ci siamo ispirati per raccontare storie, aspirazioni e speranze dell’umanità, soprattutto quella più vulnerabile.

Ci siamo lasciati pervadere da molte persone perbene che hanno scelto di stare dalla parte giusta. Perché stare dalla parte giusta è la cosa giusta da fare.”

Lo spettacolo dura un’ora.

Riflessioni conclusive di don Desiré Azogou, vicario generale della Diocesi di Casale.

Arrangiamenti musicali, sintetizzatori e canto: Sergio Salvi. Testi dei monologhi, voce narrante e canto: Silvana Mossano. Al mixer: Paolo Rossi. Ingresso gratuito.

In catalogo troviamo, fra le altre, una mirabile citazione dalla “poetessa dei Navigli”, Alda Merini. Citazione dedicata alla Mamma celeste: “Quando il cielo baciò la terra nacque Maria che vuol dire la semplice, la buona, la colma di Grazia. Maria è il respiro dell’anima, è l’ultimo soffio dell’uomo”. Parole semplici, che arrivano per strade a noi sconosciute a toccarti il cuore e che ben si prestano a “raccontare” la suggestiva mostra “Votivo” (o “statue devozionali”) dedicata, fino al 3 dicembre prossimo, dalla “Fondazione Giorgio Amendola” di via Tollegno alle dodici “Madonne” realizzate nell’arco di un anno dalla torinese (allieva di Italo Cremona) pittrice-scultrice-ceramista, Vera Quaranta. Estrose nella geniale minuzia dei particolari. Leggere, filiformi ma fiere e potenti nell’esibizione esteriore della “voce” e dei corpi, affidati nella loro matericità alla “consacrazione del fuoco”, cui si deve quel “bianco prevalente” e perfetto che va “oltre le naturali cromie”. Dodici in tutto. Come i mesi “o meglio – suggerisce Pino Mantovani, curatore della rassegna – come le lunazioni”. Sono ceramiche che per la dovizia degli “accessori”, ognuno con una propria identità e funzione, sono state ispirate all’artista torinese dall’interesse in lei suscitato da una bella e ricca monografia sulle antiche “Madonne lucane” pubblicata dalla stessa “Fondazione” di via Tollegno nel novembre del 2006. Terre di grande devozione religiosa, legate in particolare al culto delle Vergine Maria, i piccoli borghi lucani sono ancora oggi – con la presenza di innumerevoli Santuari “mariani”, di tradizioni di profonda fede legata ai pellegrinaggi, così come alle tante processioni che vedono portare in trono la Madre del Cristo Risorto – testimonianze concrete di una religiosità popolare che si perde nella notte dei tempi. E che mai ha dimenticato Prospero Cerabona, presidente della “Fondazione” (che è anche “Associazione lucana in Piemonte”), mentre mi racconta delle “ceramiche” esposte, con l’affettuosa sensibilità di un uomo che ha galoppato lungo gli anni senza mai perdere la passione e l’amore per la sua potentina Sant’Arcangelo, nelle valli dell’Agri. Ecco: le “Madonne” di Vera Quaranta di lì traggono

In catalogo troviamo, fra le altre, una mirabile citazione dalla “poetessa dei Navigli”, Alda Merini. Citazione dedicata alla Mamma celeste: “Quando il cielo baciò la terra nacque Maria che vuol dire la semplice, la buona, la colma di Grazia. Maria è il respiro dell’anima, è l’ultimo soffio dell’uomo”. Parole semplici, che arrivano per strade a noi sconosciute a toccarti il cuore e che ben si prestano a “raccontare” la suggestiva mostra “Votivo” (o “statue devozionali”) dedicata, fino al 3 dicembre prossimo, dalla “Fondazione Giorgio Amendola” di via Tollegno alle dodici “Madonne” realizzate nell’arco di un anno dalla torinese (allieva di Italo Cremona) pittrice-scultrice-ceramista, Vera Quaranta. Estrose nella geniale minuzia dei particolari. Leggere, filiformi ma fiere e potenti nell’esibizione esteriore della “voce” e dei corpi, affidati nella loro matericità alla “consacrazione del fuoco”, cui si deve quel “bianco prevalente” e perfetto che va “oltre le naturali cromie”. Dodici in tutto. Come i mesi “o meglio – suggerisce Pino Mantovani, curatore della rassegna – come le lunazioni”. Sono ceramiche che per la dovizia degli “accessori”, ognuno con una propria identità e funzione, sono state ispirate all’artista torinese dall’interesse in lei suscitato da una bella e ricca monografia sulle antiche “Madonne lucane” pubblicata dalla stessa “Fondazione” di via Tollegno nel novembre del 2006. Terre di grande devozione religiosa, legate in particolare al culto delle Vergine Maria, i piccoli borghi lucani sono ancora oggi – con la presenza di innumerevoli Santuari “mariani”, di tradizioni di profonda fede legata ai pellegrinaggi, così come alle tante processioni che vedono portare in trono la Madre del Cristo Risorto – testimonianze concrete di una religiosità popolare che si perde nella notte dei tempi. E che mai ha dimenticato Prospero Cerabona, presidente della “Fondazione” (che è anche “Associazione lucana in Piemonte”), mentre mi racconta delle “ceramiche” esposte, con l’affettuosa sensibilità di un uomo che ha galoppato lungo gli anni senza mai perdere la passione e l’amore per la sua potentina Sant’Arcangelo, nelle valli dell’Agri. Ecco: le “Madonne” di Vera Quaranta di lì traggono ispirazione. Tema centrale, ricorda in catalogo Pino Mantovani, “la donna, verticale e potente come una colonna, unitaria e plasticamente caratterizzata in ogni sua parte, che si completa con una testa di classica bellezza, ‘mobile’ nel senso di autonoma dal resto del corpo … monumentale pur nelle ridotte dimensioni, piena di grazia severa, espressa, oltre che nel portamento, nel dialogo con il figlio portato sul ventre, al fianco, perfino in spalla, come naturale proliferazione dal tronco di una gemma, di un ramo, di una foglia, di un fiore, di un frutto”. Maternità nell’assoluta pienezza del termine. Che non esclude la pochezza dell’umano, pur nella marcata attrazione (elementi distintivi) di certi simboli ornamentali, tanto cari all’artista. Sue le parole: “Mi ha sempre affascinato l’uso criptico dei simboli nella civiltà arcaica”. Da osservare, allora, con attenta curiosità: la “Madonna con Bambino n. 8”, con l’inserimento fotografico di un particolare della “Natività” del Ghirlandaio e applicazioni di incisioni del marito pittore Giuseppe Grosso. Non meno interessante, per restare in tema, la “Madonna delle Grazie” liberamente ispirata alla “Madonna” lignea del “Convento di San Francesco d’Assisi” di Pietrapertosa in Basilicata , arricchita con bigiotteria di stampo Liberty, accanto alla “Madonna con Bambino” con decorazioni in oro

ispirazione. Tema centrale, ricorda in catalogo Pino Mantovani, “la donna, verticale e potente come una colonna, unitaria e plasticamente caratterizzata in ogni sua parte, che si completa con una testa di classica bellezza, ‘mobile’ nel senso di autonoma dal resto del corpo … monumentale pur nelle ridotte dimensioni, piena di grazia severa, espressa, oltre che nel portamento, nel dialogo con il figlio portato sul ventre, al fianco, perfino in spalla, come naturale proliferazione dal tronco di una gemma, di un ramo, di una foglia, di un fiore, di un frutto”. Maternità nell’assoluta pienezza del termine. Che non esclude la pochezza dell’umano, pur nella marcata attrazione (elementi distintivi) di certi simboli ornamentali, tanto cari all’artista. Sue le parole: “Mi ha sempre affascinato l’uso criptico dei simboli nella civiltà arcaica”. Da osservare, allora, con attenta curiosità: la “Madonna con Bambino n. 8”, con l’inserimento fotografico di un particolare della “Natività” del Ghirlandaio e applicazioni di incisioni del marito pittore Giuseppe Grosso. Non meno interessante, per restare in tema, la “Madonna delle Grazie” liberamente ispirata alla “Madonna” lignea del “Convento di San Francesco d’Assisi” di Pietrapertosa in Basilicata , arricchita con bigiotteria di stampo Liberty, accanto alla “Madonna con Bambino” con decorazioni in oro  zecchino, il cui richiamo va alla “Madonna” del “Chiostro del Monastero” di Poblet in Catalunya. E ancora: orecchini di antica fattura e forma, parti meccaniche di un vecchio orologio e ali fatte d’argento. Ricerca, creatività, bizzarrie gustose e inaspettate, ma ben ferme sul corpo di una matrice artistica di profonda e attrattiva solidità.

zecchino, il cui richiamo va alla “Madonna” del “Chiostro del Monastero” di Poblet in Catalunya. E ancora: orecchini di antica fattura e forma, parti meccaniche di un vecchio orologio e ali fatte d’argento. Ricerca, creatività, bizzarrie gustose e inaspettate, ma ben ferme sul corpo di una matrice artistica di profonda e attrattiva solidità.

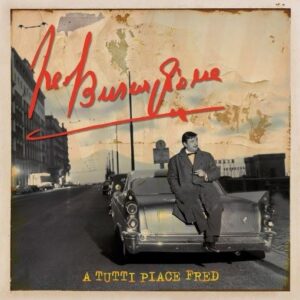

La sua formazione musicale viaggiò su di un doppio binario: da una parte lo studio al Conservatorio Verdi (tra gli 11 e i 14 anni), dall’altro l’apprendistato nelle orchestrine jazz che si esibivano nei locali notturni delle città, suonando il contrabbasso. Iniziò la carriera come cantante grazie all’amico e avvocato Leo Chiosso, a cui si deve anche la scelta di Fred Buscaglione di interpretare un personaggio unico e singolare. Così, in un’epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti o a rime un po’ melense, un poco banali, proponendo argomenti triti e ritriti, Buscaglione irruppe sulla scena con canzoni completamente diverse, come “Che bambola!”, “Teresa non sparare”, “Eri piccola così” (“T’ho veduta, t’ho seguita, t’ho fermata, t’ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola… così!”). Fred, cantautore, musicista e attore, si presentò anche come un personaggio completamente diverso: niente aria ispirata e sofferente, nessun romanticismo zuccheroso o d’effetto. Si affermò come una caricatura da film, con la sigaretta all’angolo della bocca, i baffetti da gangster e le pose da duro viste nei polizieschi americani. Il successo non tardò ad arrivare e il suo primo 78 giri “Che bambola”, nel 1955, consentì al cantante torinese di fare un botto da quasi un milione di copie. Buscaglione entrò rapidamente nella schiera degli artisti più richiesti: il suo personaggio si impose come modello al punto da essere imitato su larga scala. I suoi comportamenti diventarono una sorta di status symbol, come — ad esempio — il suo viaggiare su una Ford Thunderbild color rosa quando in Italia circolavano soprattutto le Topolino e le Seicento. E fu proprio a bordo di quell’auto che, nel momento in cui il suo successo era salito alle stelle, il cantante “dal whisky facile” si schiantò contro un camion in una strada di Roma. “Fred Buscaglione, popolare cantante di musica leggera è morto stamani a Roma, in un pauroso incidente stradale alle sei e venti, all’incrocio di via Rossini con via Paisiello”. Così giunse la notizia, in apertura del giornale radio, la mattina del 3 febbraio 1960. Poche ore prima, tra le lamiere della sua Thunderbird, comprata sette mesi prima per l’astronomica cifra di sei milioni di lire, si concludeva la rapida parabola del grande Fred.

La sua formazione musicale viaggiò su di un doppio binario: da una parte lo studio al Conservatorio Verdi (tra gli 11 e i 14 anni), dall’altro l’apprendistato nelle orchestrine jazz che si esibivano nei locali notturni delle città, suonando il contrabbasso. Iniziò la carriera come cantante grazie all’amico e avvocato Leo Chiosso, a cui si deve anche la scelta di Fred Buscaglione di interpretare un personaggio unico e singolare. Così, in un’epoca in cui la musica leggera italiana era ancora legata a motivi dei decenni precedenti o a rime un po’ melense, un poco banali, proponendo argomenti triti e ritriti, Buscaglione irruppe sulla scena con canzoni completamente diverse, come “Che bambola!”, “Teresa non sparare”, “Eri piccola così” (“T’ho veduta, t’ho seguita, t’ho fermata, t’ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola… così!”). Fred, cantautore, musicista e attore, si presentò anche come un personaggio completamente diverso: niente aria ispirata e sofferente, nessun romanticismo zuccheroso o d’effetto. Si affermò come una caricatura da film, con la sigaretta all’angolo della bocca, i baffetti da gangster e le pose da duro viste nei polizieschi americani. Il successo non tardò ad arrivare e il suo primo 78 giri “Che bambola”, nel 1955, consentì al cantante torinese di fare un botto da quasi un milione di copie. Buscaglione entrò rapidamente nella schiera degli artisti più richiesti: il suo personaggio si impose come modello al punto da essere imitato su larga scala. I suoi comportamenti diventarono una sorta di status symbol, come — ad esempio — il suo viaggiare su una Ford Thunderbild color rosa quando in Italia circolavano soprattutto le Topolino e le Seicento. E fu proprio a bordo di quell’auto che, nel momento in cui il suo successo era salito alle stelle, il cantante “dal whisky facile” si schiantò contro un camion in una strada di Roma. “Fred Buscaglione, popolare cantante di musica leggera è morto stamani a Roma, in un pauroso incidente stradale alle sei e venti, all’incrocio di via Rossini con via Paisiello”. Così giunse la notizia, in apertura del giornale radio, la mattina del 3 febbraio 1960. Poche ore prima, tra le lamiere della sua Thunderbird, comprata sette mesi prima per l’astronomica cifra di sei milioni di lire, si concludeva la rapida parabola del grande Fred. Non aveva compiuto nemmeno 39 anni e il successo, quello vero, lo aveva raggiunto da non molto, essendosi fatto conoscere dal grande pubblico solo nel ’57, con l’apparizione in ” Musica alla ribalta”. La trasmissione Rai era una formidabile vetrina nella quale artisti del calibro di Renato Carosone, Henry Salvador e Gilbert Becaud si alternavano a cantanti meno noti. Dopo anni e anni di gavetta, finalmente, la celebrità. Le sue canzoni sono rimaste memorabili, fischiettate e canticchiate un po’ da tutti, iniziando da “Guarda che luna” (“Guarda che luna, guarda che mare,da questa notte senza te dovrò restare; folle d’amore vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare..”) e da “Che notte” (“Che notte, che notte quella notte!Se ci penso mi sento le ossa rotte: beh, m’aspetta quella bionda che fa il pieno al Roxy Bar,l’amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr” ). Di successo in successo , da “Cocco bello” all’autocelebrativa “A qualcuno piace Fred”, passando per “Porfirio Villarosa” (“Esta é la cancion de Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla Viscosa…Porfirio dalla bocca fascinosa, lo credevano spagnolo o portoghese, egli invece è torinese..”), Fred Buscagliene, dopo tanta gavetta, visse in fretta i suoi anni ruggenti. Lui stesso, in un intervista del ’59, su “Stampa Sera” raccontava, con una punta d’amarezza: “Sono diventato famoso troppo tardi.. Da vent’anni suono nei night club e nelle sale da ballo”. Così, in un Paese in bianco e nero che stava faticosamente uscendo dal dramma della guerra, con alti tassi di disoccupazione e analfabetismo, Buscaglione aveva scalato il successo con il suo spirito ribelle, irriverente e anticonformista. Come tanti altri personaggi dalla breve vita la sua leggenda non era destinata a spegnersi con lui. Sessantuno anni dopo, la stella di “Fred” Buscaglione brilla ancora, luminosa. Nessuno saprà mai dove se ne sia andato quel 3 febbraio del 1960 ma forse si è ritagliato un posto in qualche luogo che assomiglia al suo “cielo dei bar“.

Non aveva compiuto nemmeno 39 anni e il successo, quello vero, lo aveva raggiunto da non molto, essendosi fatto conoscere dal grande pubblico solo nel ’57, con l’apparizione in ” Musica alla ribalta”. La trasmissione Rai era una formidabile vetrina nella quale artisti del calibro di Renato Carosone, Henry Salvador e Gilbert Becaud si alternavano a cantanti meno noti. Dopo anni e anni di gavetta, finalmente, la celebrità. Le sue canzoni sono rimaste memorabili, fischiettate e canticchiate un po’ da tutti, iniziando da “Guarda che luna” (“Guarda che luna, guarda che mare,da questa notte senza te dovrò restare; folle d’amore vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare..”) e da “Che notte” (“Che notte, che notte quella notte!Se ci penso mi sento le ossa rotte: beh, m’aspetta quella bionda che fa il pieno al Roxy Bar,l’amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr” ). Di successo in successo , da “Cocco bello” all’autocelebrativa “A qualcuno piace Fred”, passando per “Porfirio Villarosa” (“Esta é la cancion de Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla Viscosa…Porfirio dalla bocca fascinosa, lo credevano spagnolo o portoghese, egli invece è torinese..”), Fred Buscagliene, dopo tanta gavetta, visse in fretta i suoi anni ruggenti. Lui stesso, in un intervista del ’59, su “Stampa Sera” raccontava, con una punta d’amarezza: “Sono diventato famoso troppo tardi.. Da vent’anni suono nei night club e nelle sale da ballo”. Così, in un Paese in bianco e nero che stava faticosamente uscendo dal dramma della guerra, con alti tassi di disoccupazione e analfabetismo, Buscaglione aveva scalato il successo con il suo spirito ribelle, irriverente e anticonformista. Come tanti altri personaggi dalla breve vita la sua leggenda non era destinata a spegnersi con lui. Sessantuno anni dopo, la stella di “Fred” Buscaglione brilla ancora, luminosa. Nessuno saprà mai dove se ne sia andato quel 3 febbraio del 1960 ma forse si è ritagliato un posto in qualche luogo che assomiglia al suo “cielo dei bar“.

All’ignobile e spietato sterminio dei campi nazisti, si salvò solo Camilla. Max, in seguito al “pogrom” della “Notte dei cristalli” (1938) si rifugiò in Olanda, dove continuò ad esibirsi in teatro, finché nel ’43 venne imprigionato nel campo di concentramento di Westerbork per essere poi trasferito, un anno dopo, ad Auschwitz dove morì il 1° ottobre del ’44 nelle camere a gas. Si racconta che, prima di essere ucciso, portato davanti a un gruppo di ufficiali delle SS con le armi cariche puntategli contro, gli fu ordinato di farli divertire raccontando barzellette. Fu quella “l’ultima risata”, vergognosamente gridata all’aria dai suoi assassini e che Max ebbe modo di udire. Non sul palcoscenico di un teatro, ma all’ingresso della camera a gas. E proprio “L’ultima Risata” è il titolo dello spettacolo messo in scena da “Abaco Teatro” di Cagliari, sabato 25 novembre, ore 21, allo “Spazio Kairòs” di via Mottalciata, a Torino. Testi e regia di Rosalba Piras che sale sul palco con Tiziano Polese, lo spettacolo (nuovo appuntamento della stagione “Riflessi” organizzata da “Onda Larsen”) racconta, per l’appunto, la storia di Camilla e Max, Camilla Spira (Amburgo, 1906 – Berlino, 1997) e Max Ehrlich (Berlino, 1892 – Auschwitz Birkenau, 1944), famosi comici che, dagli anni Venti ai Quaranta, hanno contribuito a costruire la leggendaria grandezza del “cabaret” berlinese e dello spettacolo leggero mitteleuropeo. Insieme ad altri non meno famosi comici dell’epoca. “In gran parte ebrei – sottolineano gli organizzatori – come ebreo era il colore del loro umorismo, questi artisti videro stravolte vite e carriere dall’avvento di Hitler al potere. Espulsi dai set e dai palcoscenici sui quali avevano primeggiato, iniziarono a proporre le loro ‘perfomance’ in condizioni sempre più ostili. Le vicende di questi personaggi non raccontano soltanto la storia di due comici di grande successo, ma anche la loro profonda amicizia e stima professionale, che li accompagnerà fino alla fine. Gli avvenimenti storici, la loro passione per il teatro, le loro testimonianze, il loro tormentato vissuto, sono scanditi dallo scambio di lettere che intercorreva fra i due artisti”. E, come accadde per Ehrlich, molti dei lori colleghi, comici cabarettisti ebrei, passeranno dai brillanti palcoscenici di tutta Europa alla drammatica oscurità dei campi di concentramento nazisti.

All’ignobile e spietato sterminio dei campi nazisti, si salvò solo Camilla. Max, in seguito al “pogrom” della “Notte dei cristalli” (1938) si rifugiò in Olanda, dove continuò ad esibirsi in teatro, finché nel ’43 venne imprigionato nel campo di concentramento di Westerbork per essere poi trasferito, un anno dopo, ad Auschwitz dove morì il 1° ottobre del ’44 nelle camere a gas. Si racconta che, prima di essere ucciso, portato davanti a un gruppo di ufficiali delle SS con le armi cariche puntategli contro, gli fu ordinato di farli divertire raccontando barzellette. Fu quella “l’ultima risata”, vergognosamente gridata all’aria dai suoi assassini e che Max ebbe modo di udire. Non sul palcoscenico di un teatro, ma all’ingresso della camera a gas. E proprio “L’ultima Risata” è il titolo dello spettacolo messo in scena da “Abaco Teatro” di Cagliari, sabato 25 novembre, ore 21, allo “Spazio Kairòs” di via Mottalciata, a Torino. Testi e regia di Rosalba Piras che sale sul palco con Tiziano Polese, lo spettacolo (nuovo appuntamento della stagione “Riflessi” organizzata da “Onda Larsen”) racconta, per l’appunto, la storia di Camilla e Max, Camilla Spira (Amburgo, 1906 – Berlino, 1997) e Max Ehrlich (Berlino, 1892 – Auschwitz Birkenau, 1944), famosi comici che, dagli anni Venti ai Quaranta, hanno contribuito a costruire la leggendaria grandezza del “cabaret” berlinese e dello spettacolo leggero mitteleuropeo. Insieme ad altri non meno famosi comici dell’epoca. “In gran parte ebrei – sottolineano gli organizzatori – come ebreo era il colore del loro umorismo, questi artisti videro stravolte vite e carriere dall’avvento di Hitler al potere. Espulsi dai set e dai palcoscenici sui quali avevano primeggiato, iniziarono a proporre le loro ‘perfomance’ in condizioni sempre più ostili. Le vicende di questi personaggi non raccontano soltanto la storia di due comici di grande successo, ma anche la loro profonda amicizia e stima professionale, che li accompagnerà fino alla fine. Gli avvenimenti storici, la loro passione per il teatro, le loro testimonianze, il loro tormentato vissuto, sono scanditi dallo scambio di lettere che intercorreva fra i due artisti”. E, come accadde per Ehrlich, molti dei lori colleghi, comici cabarettisti ebrei, passeranno dai brillanti palcoscenici di tutta Europa alla drammatica oscurità dei campi di concentramento nazisti.