La bolognese Compagnia “Kepler 452” porta in scena lo spettacolo vincitore del bando “Stronger Peripheries”

Venerdì 23 gennaio, ore 21

Racconigi (Cuneo)

Quante volte ci è capitato di sfogliare un album di fotografie? Più o meno lontane nel tempo, più o meno cariche di memorie, piacevoli e spiacevoli, che ti strappano un sorriso o ti impediscono di trattenere una lacrima. Dentro c’è tutta una vita. Dentro ci sono tante vite. “Lavori” conclusi e “lavori” ancora in corso”.

A farcene buon ricordo è “Album”, lo spettacolo teatrale portato in scena, il prossimo venerdì 23 gennaio (ore 21) – nell’ambito della terza edizione della Rassegna “Raccordi” – negli spazi della “SOMS”, antica “Società Operaia di Mutuo Soccorso”, oggi luogo vivo di teatro e altri eventi culturali, sito in via Carlo Costa 23, a Racconigi (Cuneo). Ospite sul palco la Compagnia bolognese, fondata nel 2015 e fresca vincitrice del “Premio UBU” per il miglior spettacolo dell’anno, “Kepler 452”, Compagnia dallo strano nome – preso a prestito da un “esopianeta” simile alla Terra, ma fuori dal nostro “Sistema Solare” e scoperto per l’appunto grazie al “telescopio spaziale Kepler” – per simboleggiare la ricerca di realtà lontane, trasformando storie vere di persone comuni in spettacoli di “teatro civile e politico”.

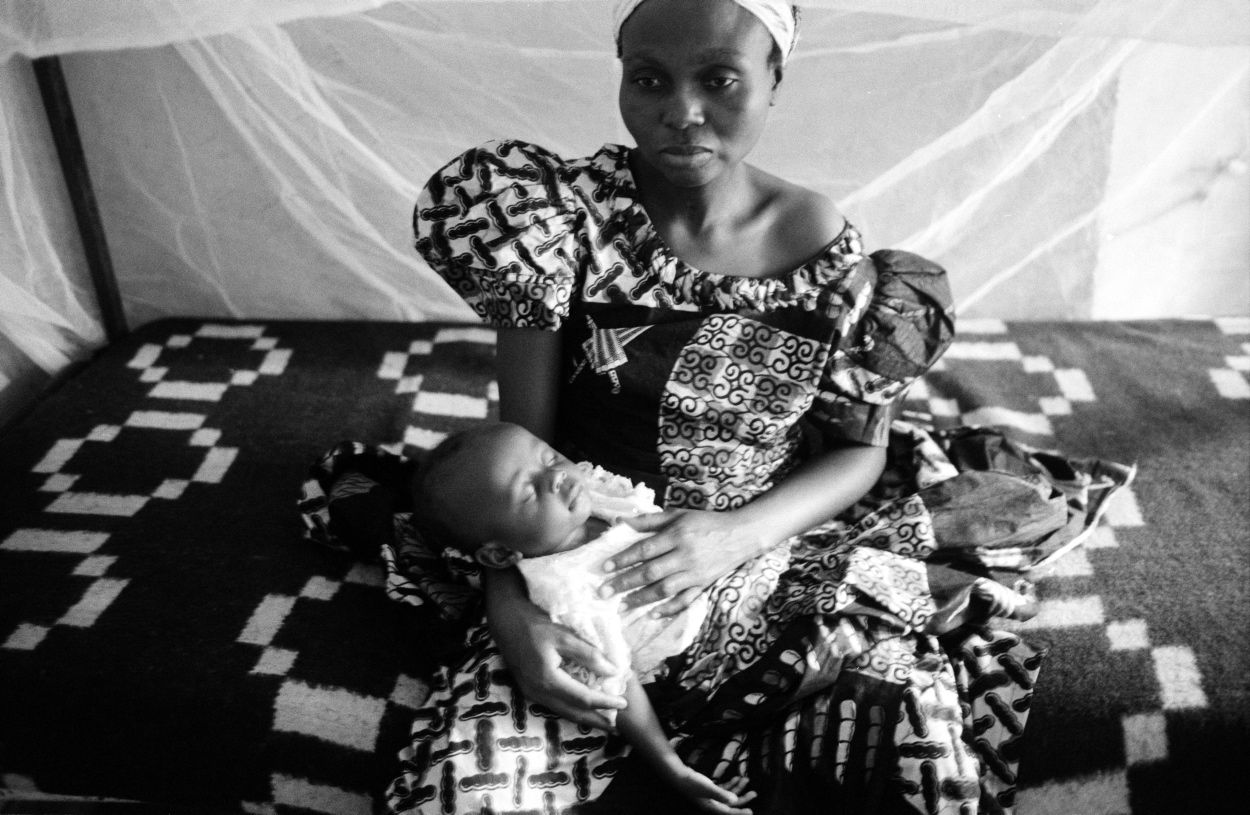

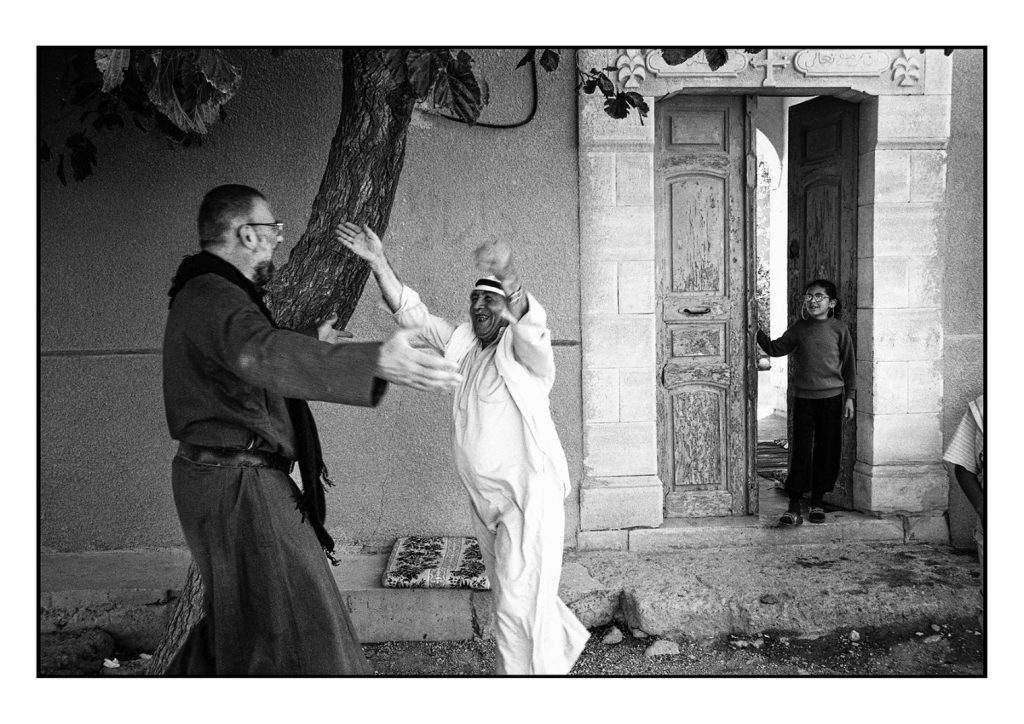

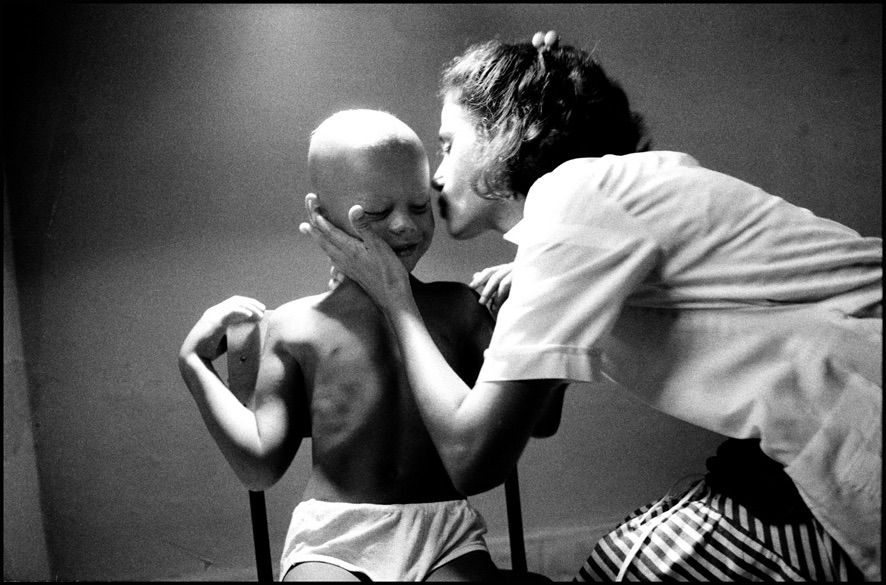

Vincitore del bando “Stronger Peripheries”, “Album” vuole essere un’indagine scenica incentrata sul rapporto tra memoria, malattia di Alzheimer e catastrofi ambientali, creato a partire dall’esperienza vissuta dalla Compagnia durante la drammatica alluvione del maggio 2023 in Emilia Romagna. In scena Nicola Borghesi su testi di Enrico Baraldi, dello stesso Borghesi e di Riccardo Tabilio. Tutti concordi nello spiegare: “Un album di fotografie è una macchina del tempo: ogni immagine custodisce una storia, ogni storia apre una finestra su un altrove, verso noi stessi di ieri, verso i nostri cari, verso i luoghi che abbiamo vissuto. Lo spettacolo esplora il confine tra ricordo e oblio, tra memoria che sfuma e memoria che resiste: quella fisiologica, segnata dal tempo e dalle malattie; quella materiale, travolta da catastrofi come un’alluvione che cancella tracce di vita; quella sociale, che dimentica ciò che siamo stati e ci rende incapaci di immaginare ciò che potremmo diventare”.

Attraverso una “spazialità non frontale”, proiezioni audiovisive e forme teatrali di presa diretta, la compagnia raccoglie storie e immagini da comunità di tutta Italia e Europa, componendo un vero “album scenico” che ci invita a riflettere sulla memoria “come filo invisibile che ci lega al mondo e agli altri”.

Ispirandosi a un fenomeno naturale straordinario – le anguille che percorrono migliaia di chilometri per ritrovarsi e rinascere – lo spettacolo diventa “un viaggio poetico sulle tracce della vita, del tempo e del destino condiviso”.

E anche “Album”, al pari di tutti i “formati teatrali” realizzati da “Kepler 452”, si muove, dunque, nell’ambito del “teatro documentario”, spaziando dal coinvolgimento in scena di “non-professionisti” (o “attori-mondo”, come i “Kepleriani” preferiscono chiamarli), al “reportage”, alla creazione di “percorsi audioguidati” e ad altri dispositivi di emotiva interazione con lo “spazio urbano”.

Un modo singolare e felicemente bizzarro di “giocare sul serio al teatro”, che alla Compagnia bolognese ha portato premi e apprezzabili riconoscimenti. Tra i vari Premi, “Kepler 452” vince il “Premio Rete Critica” nel 2018 per “Il Giardino dei Ciliegi, trent’anni di felicità in comodato d’uso”, in cui il testo di Cechov incontra la storia di uno “sgombero abitativo” realmente accaduto. Nel 2020 vince, per il proprio percorso, il Premio “Gli asini”, attribuito dall’omonima rivista diretta da Goffredo Fofi e nel 2023 il “Premio Speciale Ubu” per il percorso di ricerca nell’ambito della realizzazione de “Il Capitale, un libro che non abbiamo ancora letto”.

g.m.

Nelle foto: immagini da “Album” (Ph. Elisa Vettori)

“Una pièce per Ivo Saglietti”

“Una pièce per Ivo Saglietti”