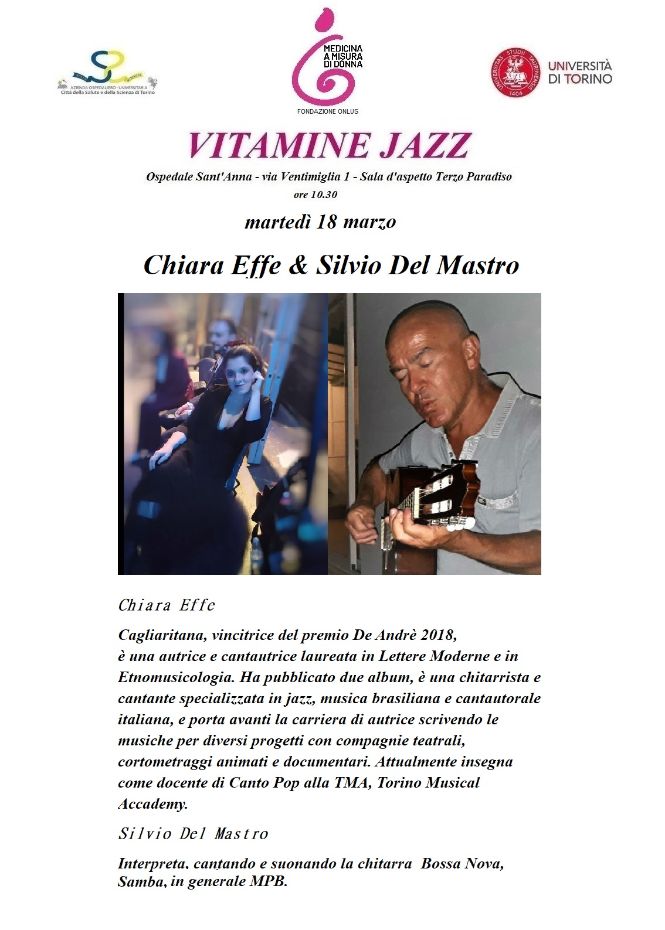

L’abito donato dall’ex annunciatrice Mariagiovanna Elmi al Museo RAI di Torino, indossato con una collana della principessa Helietta Caracciolo al Festival di Sanremo 1978, da ieri a fianco di quello donato nel 2022 dalla collega “Signorina Buonasera” Rosanna Vaudetti con il quale fece il primo annuncio a colori della televisione italiana nell’agosto 1972, in occasione delle Olimpiadi di Monaco.

Le indimenticabili “Signorine Buonasera” della Rai Rosanna Vaudetti e Mariagiovanna Elmi al Museo della Radio e Tv di via Verdi a Torino mentre ascoltano il brano “Guarda che luna” eseguita dal tenore Andrea Del Principe accompagnato al pianoforte di colore rosa suonato per anni dal grande Fred Buscaglione nello storico locale cittadino “Le Roi” dal Maestro Luca Rizzo ed al sassofono da Marco Cerrato.

IGINO MACAGNO