Torino tra le righe

|

Linktree. Make your link do more.

linktr.ee

|

|

Linktree. Make your link do more.

linktr.ee

|

Decima edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori, a Bardonecchia sabato 29 marzo

Il primo Talent letterario dedicato agli aspiranti scrittori quest’anno compie dieci anni. La tappa di Bardonecchia nel Torinese è prevista sabato 29 marzo a palazzo delle Feste. Presenta l’attrice, autrice e comica Giorgia Goldini, accompagnata dalle musiche di Enrico Messina.

Incipit Offresi è un format a tappe, la sfida si gioca a colpi di incipit all’interno di luoghi di svago e cultura, ma anche attraverso gare di scrittura nelle più partecipate manifestazioni e letture animate nei mercati: 16 tappe in 9 Regioni (Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta). L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti, promuovere la lettura e valorizzare le biblioteche come luoghi di promozione e valorizzazione culturale. In 9 anni Incipit Office ha scoperto 150 nuovi autori, pubblicato oltre 75 libri e coinvolto circa 11 mila spettatori l’anno, 30 case editrici e 85 biblioteche nelle 198 tappe (167 organizzate in Piemonte e 31 in altre Regioni) per un totale di 10 mila e 200 km percorsi. Incipit Offresi è un format innovativo ideato e promosso dalla Fondazione ECM Biblioteche Archimede di Settimo Torinese, Compagnia di San Paolo, in sinergia con Regione Piemonte e la città di Settimo Torinese, oltre alla Associazione Pagina 37, Scuola Holden, Emons Edizioni e Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Si tratta di un vero e proprio talent della scrittura dove, in un contesto informale, gli attori della filiera del libro possono incontrarsi e avviare nuove collaborazioni, promuovere la pubblicazione di nuovi libri e scoprire nuovi talenti. Nell’ambito del progetto sono organizzati dei percorsi formativi in collaborazione con Circolo dei Lettori e Scuola Holden per i partecipanti al campionato, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle opere in concorso e per affinare le competenze creative degli aspiranti scrittori e scrittrici. Tra le novità della decima edizione la Holden metterà in palio un corso di scrittura e sarà istituito il Premio Archimede Book, riservato agli under 35, che prevede la pubblicazione di una raccolta di racconti su temi indicati dall’organizzazione. I partecipanti, in una sfida una contro l’altro, avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro. Il concorrente che secondo il giudizio del pubblico in sala avrà ottenuto più voti passerà alla fase successiva, dove avrà ancora 30 secondi per la lettura del proprio incipit prima del giudizio della giuria tecnica, che assegnerà un voto da 0 a 10. Una volta designato, il vincitore o la vincitrice di tappa si aprirà il voto del pubblico per il secondo classificato. Chi otterrà più voti potrà partecipare alla gara di ballottaggio. Il vincitore di tappa si aggiudicherà un buono libro del valore di 50 euro. I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescati potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma il prossimo giugno. Il primo e il secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1500 euro e di 750 euro. Saranno inoltre messi in palio il Premio Scuola Holden con un corso di scrittura, il Premio Italo Calvino con partecipazione gratuita al prestigioso premio, i premi Golem e Leone Verde con la pubblicazione dell’opera, il Premio Miraggi costituito da una lampada artistica fatta di libri, il Premio Indice Libri del Mese della Fondazione Circolo dei Lettori e il Premio Archimede degli under 35 con la pubblicazione del proprio racconto nella raccolta Archimede Book. La partecipazione agli Incipit Offresi è gratuita e aperta agli scrittori maggiorenni e non di tutte le nazionalità. Gli scrittori dovranno presentare l’incipit della loro opera che non superiore le 1000 battute, oltre a una descrizione dei contenuti dell’opera di 1800 battute come limite massimo. L’incipit deve essere inedito, le opere autopubblicate sono parificate alle inedite perché prive di regolare distribuzione. La gara si svolgerà in lingua italiana e la possibilità di partecipare è garantita fino a esaurimento posti.

Mara Martellotta

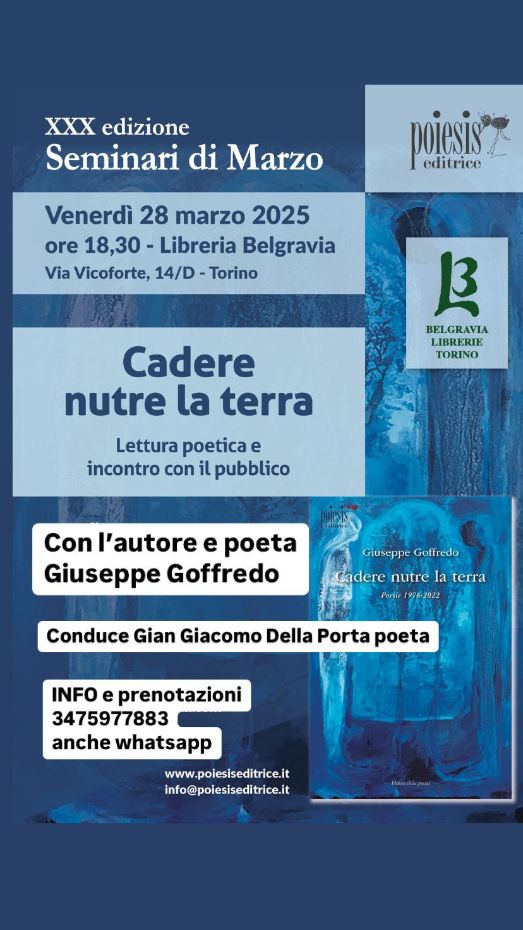

Il poeta pugliese presenta in libreria venerdì 28 marzo il suo ultimo volume di poesie

Venerdì 28 marzo prossimo, alle ore 18.30, presso la libreria Belgravia di via Vicoforte 14 D a Torino, il poeta editore Giuseppe Goffredo presenterà il suo libro “Cadere nutre la terra- Poesie 1976-2022”, un’antologia poetica che raccoglie il percorso poetico dell’autore. La raccolta accoglie testi che vanno da “Poesie di Provincia” fino a “Cadere nutre la terra”, un cammino che si dipana andando avanti in un tempo lungo quarant’anni di una poesia che non ci si stanca di leggere tanto è vita. Modererà l’incontro il poeta Gian Giacomo Della Porta.

Nelle poesie di Goffredo si riscontrano impegno civile e un’inquietudine interiore che rendono la poesia lucida e viscerale. Nella poesia di questo autore tutto è detto con il candido denudamento di una parola vergine, molto evidente nella sua valenza sociale.

Giuseppe Goffredo esprime nei suoi versi un tono e un ritmo personalissimi che mettono in evidenza l’importanza della tematica sociale, non così comune nel panorama della poesia italiana contemporanea.

“Una poesia che riesce a dire come fosse la prima volta” – ha osservato il noto critico letterario e saggista Alfonso Berardinelli – o ancora il poeta Dario Bellezza, che nel 1978 la definì “Una poesia miracolosa, che viene da lontano, matura nelle sue estati contadine una forza e violenza che apparentandolo a Rocco Scotellaro, pure lo aggiorna in questa sua volontà di unire l’impegno diretto delle nuove generazioni meridionali ad un riscatto vero, che sappia fare i conti con il progresso e con l’idra che lo divora”. Maurizio Cucchi, nel 2003, scrisse di Giuseppe Goffredo:”Un poeta di grande carattere, una figura tra le migliori di una generazione”.

L’autore, nato ad Alberobello, in Puglia, nel 1956, è poeta, scrittore, editore e saggista, laureato in Filosofia.

Per la poesia ha pubblicato “Fra muri e sogni” (Einaudi,1982),”Paesaggi di Maggio” (Mondadori, 1989),”Elegie Empiriche” (Guerini e Associati, 1995). Per la Poiesis Editrice, casa editrice che Giuseppe Goffredo dirige dal 1995, sono stati pubblicati “Nessuna solitudine è più verde dell’azzurro dopo ogni spavento” (2015) e “Nelle voci del mare perdute” (2019). Nel 1987 gli è stato assegnato il Premio Pier Paolo Pasolini.

Mara Martellotta

Un viaggio pittorico attraverso la bellezza dei fiori

Da venerdì 21 marzo fino al 4 maggio prossimo è visitabile dal pubblico la mostra ospitata presso la galleria d’arte torinese Pirra, dal titolo “La poetica dei fiori”, che propone un suggestivo viaggio nel mondo multiforme e colorato dei fiori, visti con gli occhi di artisti diversi, impegnati nel tradurne la poetica e la potenzialità evocativa in espressione visiva.

La collettiva presenta una selezione di opere che esplorano i fiori nelle loro varie declinazioni, dalle sofisticate e simboliche nature morte, all’esplosiva vitalità dei fiori di campo, dai delicati bouquet di fiori recisi ai rigogliosi giardini primaverili.

Autori delle opere sono gli artisti post Impressionisti Georgij Moroz, Gleb Savinov, Maya Kopitzeva, Boris Lavrenko, la cui maestria nell’uso del colore e della luce trasforma ogni fiore in un soggetto vibrante di vita, e altri artisti di formazione completamente diversa, come il fiorentino Enzo Faraoni, che ha fatto la cifra della sua pittura dell’essenza delle cose e i cui dipinti raccontano la poetica quotidianità delle cose più semplici, fiori compresi, attraverso sobrie nature morte; l’intensa e raffinata Luisa Albert e Giulio da Milano, uno dei rappresentanti della cultura artistica torinese negli anni Trenta e Quaranta.

Nelle loro opere i fiori non sono semplici elementi decorativi, oggetti di studio, ma vengono proposti come autentici protagonisti di racconti visivi, capaci di comunicare sensazioni, emozioni e riflessioni sull’effimero e sull’eterno.

Autentiche metafore della vita emergono dalla tela con accesa intensità, talvolta come simbolo di speranza, altre volte come rimando alla fugacità del tempo e della transitorietà, invitando il visitatore a immergersi in forme e colori capaci di suggerire una riflessione più profonda, sul cielo della natura, sulla rinascita e sul rinnovamento continuo.

“La poetica dei fiori “ rimane un’occasione unica per esplorare la relazione tra arte e natura, situata di una mostra che parla ai sensi e alla ragione dello spettatore attraverso un linguaggio universale.

La mostra rimarrà aperta fino al 4 maggio prossimo

Galleria Pirra, corso Vittorio Emanuele II82

Tel 011543393, info@galleriapirra.it

Mara Martellotta

Nelle foto: Enzo Faraoni. Natura morta con fiori. Gleb Savinov Gelsomino sul balcone

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

Elizabeth Jane Howard “Una vacanza incantevole” -Fazi Editore- euro 20,00

E’ il libro di esordio dell’amata autrice della “Saga dei Cazalet” e rivela già il suo talento per la scrittura. Al centro una sottile e pungente critica verso l’educazione delle giovani donne borghesi dell’epoca, il cui orizzonte era ristretto ai ruoli di moglie, madre ed efficiente padrona del nido domestico.

Ci immergiamo nella Londra dei primi anni del Novecento i cui canoni di comportamento femminili erano rigidamente circoscritti. Protagonista è la sedicenne (della quale non sapremo mai il nome) figlia di un compositore di belle speranze, ma successo e guadagni prossimi allo zero. La sua quotidianità in famiglia è noiosa, scandita da precisi rituali e impostata su un comportamento decoroso e delimitato. E’ una ragazzina insicura e timida, schiacciata nel perimetro angusto di confini che le vanno stretti.

A spezzare la monotonia arriva l’invito a trascorrere le vacanze natalizie nella dimora di campagna della famiglia Lancing, lontani parenti materni.

A spezzare la monotonia arriva l’invito a trascorrere le vacanze natalizie nella dimora di campagna della famiglia Lancing, lontani parenti materni.

Ed è lì che le si spalanca un intero nuovo mondo. Tanto per cominciare è la prima volta che si allontana dai genitori, la prima in cui viaggia da sola, la prima in cui vola sulle ali di una libertà mai sperimentata prima.

Sarà il Natale più bello della sua vita, in cui viene piacevolmente catapultata in una vita completamente diversa da quella a cui è abituata.

I Lancing hanno un carnet fitto di leggerezza, divertimento, incontri, giochi, “piccole cerimonie”, discorsi brillanti e arguti, lunghe ore di gradevole ozio. A condire maggiormente l’esperienza, ci sarà l’incontro con l’affascinante Rupert ed annessa scoperta di sentimenti nuovi.

Il rientro a casa ovviamente sarà scioccante e triste, ma ora la nostra eroina sa di poter puntare più in alto. Comunica al padre che intende trovarsi un lavoro; cerca di smarcarsi dal cliché della ragazza di buona famiglia vincolata a modelli di vita che blindano le donne.

L’anelito all’indipendenza -prima di tutto economica- è potente; tanto che si procurerà una serie di lavori; dall’impiego come bibliotecaria a quello di dama di compagnia di una matura signora. Ed è solo l’inizio della ribellione e della strada verso la crescita.

Tutto distillato dalla penna di Elizabeth Jane Howard che scrisse il romanzo all’epoca in cui era 27enne, dopo aver fatto la modella e l’attrice.

Soprattutto aveva già delineato con nitida chiarezza le idee fondanti della sua personalità e del futuro che inseguiva.

In queste pagine -pubblicate nel 1950- gli ingredienti sono rilevanti: ironia, sensibilità, delicatezza, una critica educata ma decisa di quella società che negava l’emancipazione al gentil sesso. Insomma era sbocciata una grande scrittrice.

Rachel Cusk “Corteo” -Einaudi- euro 17,50

Dopo la trilogia di successo articolata in “Resoconto”, “Transiti” e “Onori”, la scrittrice canadese -che ha rivoluzionato il modo di raccontare una storia- ora imbastisce questo romanzo particolarissimo e non sempre di facilissima lettura.

Dopo la trilogia di successo articolata in “Resoconto”, “Transiti” e “Onori”, la scrittrice canadese -che ha rivoluzionato il modo di raccontare una storia- ora imbastisce questo romanzo particolarissimo e non sempre di facilissima lettura.

Il narratore è solo e sempre “Io”, senza mai precisarne il nome.

Il resto è l’intrigante galleria di artisti e artiste, chiamati tutti “G”, femmine o maschi che siano.

Un “G” uomo che fa ritratti e visioni a testa in giù; una “G” donna che nell’800 aveva dipinto autoritratti incinta; “G” che ottiene successo ma trascura la figlia; “G” artista di colore che riflette sulla marginalità e dipinge un piccolo quadro di una grande cattedrale.

Un complesso racconto e spaccato dell’umanità, sperimentale, analitico; una notevole prodezza dal punto di vista della narrazione, e spesso il lettore si ritrova spiazzato e finisce per smarrirsi nei discorsi. Un continuo interrogarsi su come e perché costruire un ponte tra sé e il proprio mondo; su come rappresentarlo e con quale impatto sugli altri.

Dino Marchese “Libera nel vento. A cavallo verso Santiago di Compostela”

-Europa Edizioni- euro 14,90

Commovente, bellissimo, scritto magnificamente e col cuore, ricco di aneddoti e, soprattutto, immenso omaggio a una vita che non c’è più.

Commovente, bellissimo, scritto magnificamente e col cuore, ricco di aneddoti e, soprattutto, immenso omaggio a una vita che non c’è più.

Questa è solo la punta dell’iceberg di “Libera nel vento”, romanzo in cui Dino Marchese ha narrato il viaggio verso Santiago di Compostela fatto a cavallo della sua amatissima Calypso. Purosangue arabo, campione di bellezza, sensibilità e intelligenza che lui ha accolto da piccolissima, cresciuta e cavalcata fino alla sua improvvisa morte nel 2022, dopo quasi 30 anni di comunione di amorosi sensi e profondissima reciproca intesa.

156 pagine che sono diario di viaggio, storia dell’amore per Calypso ed il tentativo di stemperare il dolore della sua perdita che tutt’oggi brucia. Libro consigliato a chi ama gli animali, le belle storie d’amore, di sentimenti puri e unici, scritte divinamente, e che lasciano il segno….un piacevolissimo segno.

Taiki Raito Pym “Tsundoku” -Giunti- euro 16,00

Tsundoku è una parola giapponese che riassume il concetto di comprare libri e metterli da parte per leggerli in un secondo tempo; inoltre questo libro è d’ispirazione per chi ama circondarsi di libri.

Di più, è praticamente un manuale per gestire al meglio le cosiddette “pile della vergogna”, ovvero tutti quei libri che abbiamo accumulato in qualunque spazio domestico e che si rivelano troppi per essere letti nel corso di una sola vita.

Di più, è praticamente un manuale per gestire al meglio le cosiddette “pile della vergogna”, ovvero tutti quei libri che abbiamo accumulato in qualunque spazio domestico e che si rivelano troppi per essere letti nel corso di una sola vita.

Taiki Raito Pym è lo pseudonimo di un pool di appassionati lettori vittime dello Tsundoku; in comune hanno il fatto di possedere più libri di quanti potranno mai leggere.

Ed ecco allora che in aiuto di accumulatori seriali di libri, bibliomani e bibliofili, interviene la mirabile arte di vivere Tsundoku. Ha infinite sfaccettature imprevedibili tra le quali: la gioia di scegliere e comprare un volume, la ribellione alle liste dei già letti, vari modi creativi per organizzare le librerie private, e ancora, giustificare la presenza dell’ennesimo testo nuovo, le tecniche per ricordare quello che si è già letto, il piacere di leggere più libri in contemporanea e…..via così.

In uno scorrevolissimo volumetto intercalato da divertenti questionari che potete compilare per scoprire meglio e più a fondo la passione per la lettura che vi divora.

Il Tsundoku è anche una filosofia che ci rammenta che non necessariamente dobbiamo avere letto tutti i libri che possediamo per amarli incondizionatamente. Quindi addio ai sensi di colpa per mille letture rimandate, perché in definitiva i libri sono un potente balsamo curativo per l’anima. Basta toccarli, annusarli o ammirarne le copertine e la magia si avvera, comunque, in un attimo.

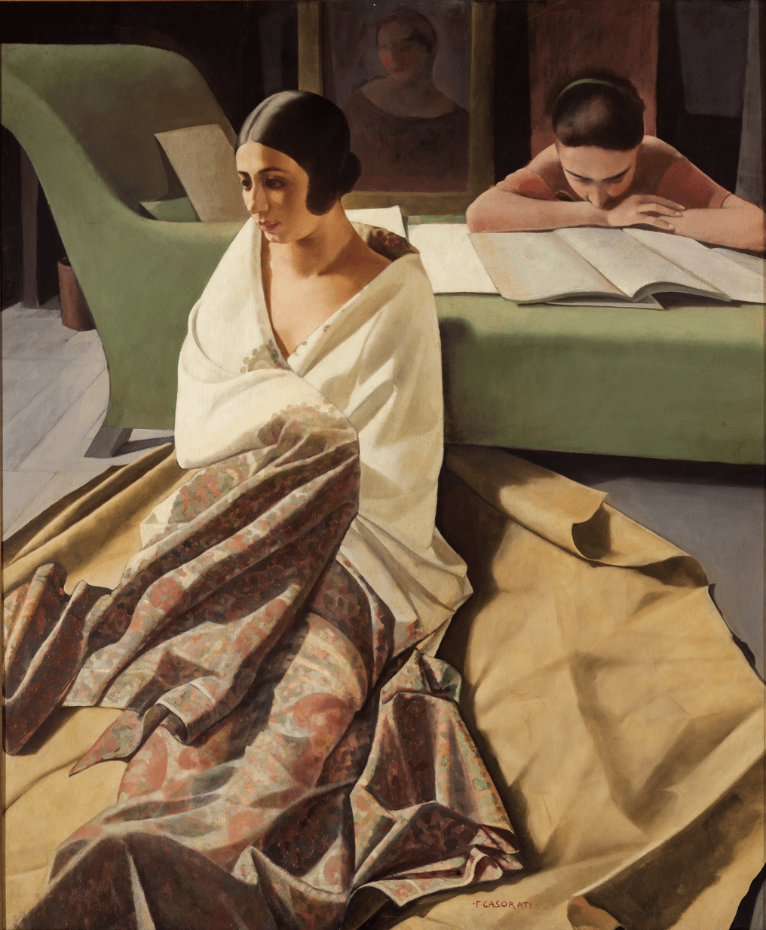

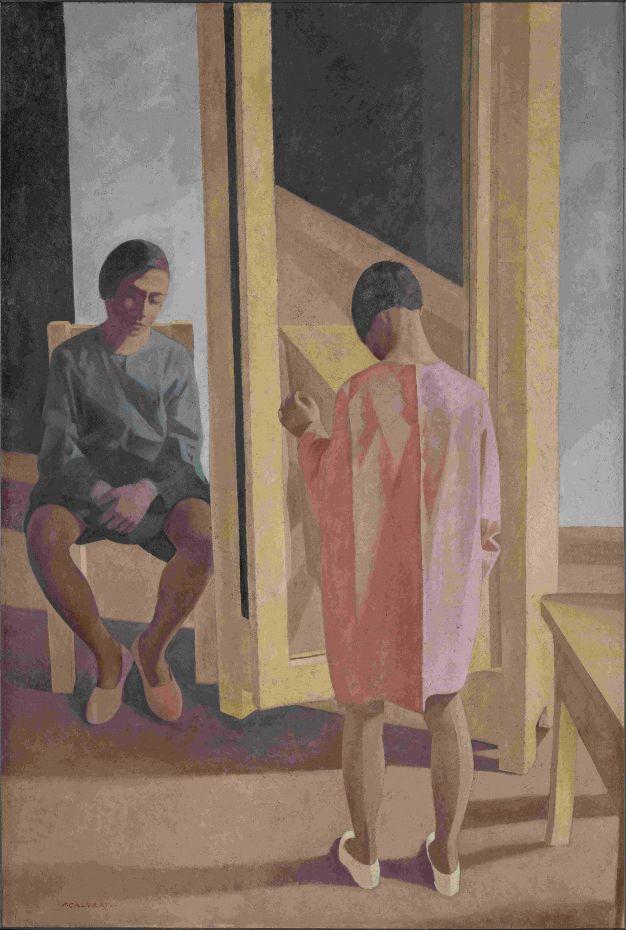

“Scoprire la più durabile essenza del mondo, scavare nel fondo, trovare il numero, la misura, il peso: numerus, mensura, pondus.” La bellezza e la perfezione della tradizione classica, la convinzione ciceroniana che “di tutte le cose, nulla è migliore e più bello del cosmo”, la visione estetica che vuole abbracciare il mondo intero attraverso la elaborazione di “numerose categorie”, come ricordava Eco sul finire del millennio scorso, molte e differenti, “espressioni non coordinate e impiegate sempre a definire sia la bontà sia la bellezza delle cose.” Sono, quelle, parole di Felice Casorati, parole e pensiero siglati nel 1949, il termine di un fantastico percorso che vede l’artista protagonista della mostra che – semplicemente – da lui prende il titolo, a Palazzo Reale di Milano (è un ritorno nel medesimo luogo dell’antologica di trentacinque anni fa) sino al 29 giugno, a cura di Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli: percorso che ne sottolinea la poetica in una selezione di capolavori conosciutissimi e altri da troppi anni rimasti nascosti, gli esempi della grafica e della scultura e della scenografia (quella inventata per il teatro di casa Gualino nella torinese via Galliari), i rapporti con le Avanguardie e le vicinanze con i panorami simbolistici, i contatti – che è bello ricercare e toccare con mano in certe opere – con la produzione di Klimt e la scuola viennese e di Cézanne, gli influssi della metodica pittura del nord della vecchia Europa. Il Casorati che è vicino al Realismo magico e vicinissimo alla tradizione figurativa del Trecento e del Quattrocento, attingendo ai volti ai momenti agli incanti ai rimandi verso i nomi illustri che più ha amato e più ha frequentato, mettendo su tela e su altri materiali non soltanto i corpi che ne fanno un gran ricercatore di femminilità – una femminilità a tratti spenta e dolorosa, pensosa e sospesa in un gesto, allineata a confronto o solitaria, muta e spoglia, disperata con quell’attimo, che si fa simbolo, della mano poggiata sul capo, anche sognatrice in un frammento di tranquillità – ma anche e soprattutto le psicologie, gli stati d’animo, gli abbandoni e la quotidianità, delle conversazioni o dei ritrovi attorno a un tavolo per una semplice colazione, tenuta pur sempre ad un livello altissimo. Per cui balza all’attenzione quell’unico esempio maschile, “Narciso”, presentato per la prima volta alla XXIII Biennale d’Arte veneziana del 1941, dalla “magra e vulnerabile nudità”, a ricordare l’antica tragedia, ambientato in uno spoglio ambiente, lui lo sguardo rivolto verso il basso su una superficie specchiante, le due ragazze dimessamente vestite, in abiti dai morti colori eguali, dai gesti precisi a indicare anche qui la loro personale disperazione, frutti di un vasto repertorio pittorico (“Narciso” avrebbe suggerito il nome per la Galleria d’arte, con sguardo su piazza Carlo Felice, ancora Torino, inaugurata nel 1960 dai Pinottini).

Quattordici stazioni, che s’intrecciano inevitabilmente con la vita del pittore e che seguono, spiegano i curatori, “la cronologia e il filo rosso dei temi pittorici – le allegorie, le maschere, le conversazioni, la malinconia” per snodarsi “tra i momenti salienti della carriera, attraverso gli ambienti che ha frequentato”, un viaggio che prende i primi passi dal “Ritratto” della sorella Elvira, con cui Casorati fu ammesso alla Biennale veneziana del 1909, appena ventiquattrenne, per terminare – “un modo per sottolineare l’importante ruolo che Milano, le sue mostre, le istituzioni culturali e le sue gallerie hanno svolto nella vita di Felice Casorati” – con un gruppo di bozzetti che testimoniano una collaborazione con il Teatro alla Scala, collaborazione iniziata nel 1942 con i bozzetti scenici e i figurini per “La donna serpente” di Alfredo Casella per arrivare ad una decina d’anni dopo, attraverso “La folla d’Orlando” di Petrassi e “Le Baccanti” di Ghedini (1948), il “Fidelio” di Beethoven e “L’amore stregone” di De Falla, dove reinventa “pittoreschi quadri scenici e vivaci costumi spagnoleggianti per i danzatori gitani.” Del 1951è “Il principe di legno”, con le musiche di Béla Bartòk e le coreografie di Aurelio Miloss.

Ben stabile nelle proprie idee, nella personale concezione artistica, lontano dai venti del Futurismo che agitavano i primi anni del Novecento, pront o a ribattere quelle accuse di inattualità e di freddezza che gli piovevano addosso dai tanti detrattori com’era pronto a rivendicare quella “armoniosa corrispondenza tra forme geometriche, tra pieni e vuoti, composizioni di forme immobili immerse in un’atmosfera rarefatta, glaciale, fatta di incantati silenzi, una pittura in bilico tra pitagorismo e platonismo, tra il mondo del numero e quello della Idea, tra l’eternità e la geometria.” Non certo un solitario, né tantomeno un isolato, un punto di riferimento semmai, per seguaci e amici e allievi, un uomo per cui Massimo Mila coniò precisissime parole, affermando che Casorati era venuto a pulire l’aria “dalla retorica carducciana, dall’estetismo dannunziano e dalla malinconia gozzaniana”, come ricorda Domenico Piraina, Direttore Cultura e Direttore di Palazzo Reale.

o a ribattere quelle accuse di inattualità e di freddezza che gli piovevano addosso dai tanti detrattori com’era pronto a rivendicare quella “armoniosa corrispondenza tra forme geometriche, tra pieni e vuoti, composizioni di forme immobili immerse in un’atmosfera rarefatta, glaciale, fatta di incantati silenzi, una pittura in bilico tra pitagorismo e platonismo, tra il mondo del numero e quello della Idea, tra l’eternità e la geometria.” Non certo un solitario, né tantomeno un isolato, un punto di riferimento semmai, per seguaci e amici e allievi, un uomo per cui Massimo Mila coniò precisissime parole, affermando che Casorati era venuto a pulire l’aria “dalla retorica carducciana, dall’estetismo dannunziano e dalla malinconia gozzaniana”, come ricorda Domenico Piraina, Direttore Cultura e Direttore di Palazzo Reale.

Attingendo in principal modo dalla GAM torinese e di Roma come dall’Archivio Casorati, da Ca’ Pesaro e dal Mart e da collezioni private, dai musei di Genova e Verona, l’itinerario casoratiano – che tocca altresì le tante città abitate a causa degli spostamenti del padre Francesco, ufficiale del Corpo d’Amministrazione, e poi il definitivo studio torinese di via Mazzini e il rifugio di Pavarolo, nella tranquillità di quelle colline su cui guarda la finestra che inquadra la sposa (dal 1931) Daphne Maugham nel suo abito blu – si snoda nei suoi esordi tra “Le vecchie”, lodato dalla critica per lo studio approfondito e la ricerca psicologica su quegli antichi volti pieni di rughe, il chiaro rimando alla “Parabola dei ciechi” di Brueghel il Vecchio di Capodimonte (“ora dipingo delle povere vecchie, con i loro scialli sbiaditi e il fardello dei loro dolori, dei loro ricordi”) e acquistato dal Governo per la GAM romana, tra “Persone” e “Le signorine” (1912), dipinto nel nuovo domicilio veronese, gli alberi di piazza Bra sullo sfondo e un chiaro richiamo alla “Primavera” botticelliana, un aria di simbolismo che circola tra le quattro figure femminili, allegoricamente intese a raffigurare la tristezza e la timidezza, la verginità e l’allegria, adagiate su un tappeto pieno d’oggetti, diversissimi tra loro, una sorta di natura morta a richiamare un’antica “vanitas”. È con il finire degli anni Dieci e con l’inizio degli anni Venti che Casorati fissa quella cifra stilistica che lo identificherà presso la critica come presso un vasto pubblico, è l’epoca delle grandi tempere, una serie di ritratti e di capolavori, tra tutti la “spettrale” “Teresa Madinelli Veronesi”, chiusa signorilmente contro l’ombra grigia del divano, con l’incombenza delle mattonelle chiaroscure del pavimento, in un ambiente dove tutto è sospensione e geometrie, “L’attesa” (1919) e “Colazione” (1919-1920), tavoli apparecchiati in un tripudio di scodelle verdi e blu e bianche, smaltate e povere, di fronte a donne che abitano nei loro silenzi più uno spazio mentale che fisico, astrattamente realistiche, in “angosciosa attesa”, anticipando quel male di vivere e quella incomunicabilità covata nel più assoluto pessimismo che altri, nei decenni successivi, andranno a scavare

E poi “Le uova sul cassettone” – che fecero la felicità di Piero Gobetti e di Lionello Venturi, “la forma amata come tale”, Piero della Francesca con la pala di Brera e Cézanne all’orizzonte (lo ritroveremo più in là, nella “Ragazza distesa (con la gonna a quadri)”, se ne ricordò anche Pier Luigi Pizzi per la scenografia del “Gioco delle parti” pirandelliano messo in scena da De Lullo nel ’63, l’anno della morte del pittore – e i limoni e le mele di un verde intenso screziate di rosso, e quel punto inarrivabile d’arte che è “Silvana Cenni”, nome fantastico e immaginario – s’è ipotizzato che il personaggio ritratto sia la pittrice Nella Marchesini, allieva di Casorati e frequentatrice dello studio negli anni ’20 -, un omaggio novecentesco alla grandezza di Piero e del suo “Polittico della Misericordia” di Sansepolcro, donna e divinità, “donna fantasma” ieraticamente intesa, poggiata a quello sfondo che potrebbero essere i collinari Cappuccini. E, nell’attraversare le sale, tra lampi di bellezza, le maschere e le armature, i rapporti con i Gualino e i tre ritratti familiari allineati l’uno a fianco all’altro (bellissimo il giovane Renato, poco più che decenne, pettinatura alla paggio, contro i tendaggi di un rosa acceso, mentre a lato s’apre uno spiraglio abitato che ancora rimanda alla pittura del maestro di Borgo Sanseplocro), il ritratto di “Raja” (1924-25, un ampio drappo decorato a proteggere la ballerina tra una prova e l’altra mentre un’allieva alle sue spalle ha sparso sulla dormeuse verde fogli e quaderni d’appunti) e “L’annunciazione” del ’27, le Conversazioni platoniche e La Primavera della Pittura, che dà spazio al rinnovamento della pittura di Casorati, in cui “le figure appaiono immerse in un luminoso tonalismo atmosferico, che non ha però nulla di naturalistico”, come dimostra “Ragazze a Nervi” (1930), quadro che è figure femminili e marina e natura morta (imperturbabili le uova e il limone) e ancora dialogo silenzioso, di sguardi e di parole non dette; le Figure melanconiche, nella metà degli anni Trenta, la picassiana “Donna con manto“ e la “Donna davanti alla tavola” (una ragazza a petto nudo, un segno ancora di infelicità, alle sue spalle un martello catini bottiglie, poveri oggetti di casa), i Capolavori degli anni Trenta (tra tutti, “Le sorelle Pontorno” del 1938), le nature morte degli anni del dopoguerra, che sono sguardi al metafisico, tra elmi e manichini, tra frammenti statuari, tra astrolabi e uova ancora, ogni frammento a far grande e irrinunciabile l’arte dell’artista.

Elio Rabbione

Nelle immagini, “Le uova sul cassettone”, 1920, tempera grassa su tavola, coll privata, Torino; “Silvana Cenni”, 1922, olio su tavola, coll privata; “Raja”, 1924-1925, tempera su tavola, coll privata; “Annunciazione”, 1927, olio su tavola, coll privata (ph Giuseppe e Luciano Malcangi); “Ritratto di Renato Gualino”, 1923-1924, olio su tavola, Viareggio, Istituto Matteucci.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Approdano a Torino per 2 serate consecutive, i Subsonica al teatro Concordia di Venaria.

Martedì. Al teatro Colosseo per 2 sere consecutive, Neri Marcore porta in concerto “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè.

Mercoledì. All’Hiroshima Mon Amour suonano I Magazzino San Salvario.

Giovedì. Al teatro Garybaldi di Settimo si esibisce Mario Venuti. Al teatro Concordia di Venaria è di scena il rapper Nayt. All’Hiroshima si esibisce Egreen. Al teatro Q77 suonano gli Statuto. Alla Divina Commedia sono di scena i Timeo. Al Blah Blah suonano i Circus Punk+ Dionysian.

Venerdì. Alla Divina Commedia si esibiscono i Ladz. All’Hiroshima suonano i Murubutu. Al Circolo Sud sono di scena i Idiluvia. Al Magazzino di Gilgamesh suona Ian Siegal & The Goosebumps Bros. Al Vinile si esibisce Eterea. Al Circolino suona Caterina Accorsi Quartet. Al Blah Blah è di scena Radioelettra.

Sabato. Al Peocio di Trofarello suonano gli Elektradrive. Al teatro Concordia di Venaria “Nero a metà experience” : La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti. Al Capolinea 8 sono di scena i Lapsus Lumine. Al Folk Club suona Jefferson Hamer & Reed Foehl. All’Inalpi Arena si esibisce Sfera Ebbasta. Al Magazzino sul Po è di scena Fabio Mina. Al Blah Blah suonano i Kuadra.

Domenica. Alla Divina Commedia si esibiscono i Ladies & The Boomers.

Pier Luigi Fuggetta

L’artista biellese presenta la sua esposizione fino al 28 marzo prossimo negli spazi di Sala Trasparenza a Torino. Il Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino: “Testimonianza di creatività che merita di essere raccontata”

L’artista biellese Cecilia Martin Birsa presenta la sua affascinante esposizione fino al 28 marzo prossimo negli spazi della Sala Trasparenza, presso il Grattacielo Piemonte, a Torino. Le sue opere, che celebrano la scultura femminile e la connessione profonda con la natura, offrono uno spunto di riflessione sull’arte e sulla bellezza dei materiali naturali provenienti dal territorio biellese. Lavori che, scolpiti con pietre di torrente e antiche rocce, rivelano un forte legame con la storia naturale della regione.

“L’arte che nasce dalla terra descrive la forza delle donne e la bellezza del nostro patrimonio” spiega il vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino. “La sua esposizione è un’ulteriore testimonianza di vitalità e creatività che merita di essere raccontata e celebrata. Cecilia Birsa, con la sua vocazione, porta alla luce la bellezza intrinseca di acqua e pietre, elementi che più di tutto marcano l’identità biellese, trasformando le rocce in sculture e storie di forza e delicatezza. Siamo orgogliosi di poter valorizzare il suo lavoro e offrire un’occasione per riflettere sulla forza della natura e sulla grandezza dell’arte femminile”.

“In occasione della recente Festa della Donna ho l’onore di esporre le mie sculture femminili ricavate dalle rocce del torrente Elvo al Palazzo della Regione. Devo ringraziare la Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, per questa opportunità e per avere visto nel mio lavoro un’eccellenza da fare conoscere e valorizzare. Il mio lavoro di scultrice è un grande atto di amore nei confronti del territorio biellese, perché le pietre di torrente, di montagna che caratterizzano il paesaggio e le baite d’alpeggio, i tipici muri a secco del minuscolo Borgo dove vivo e lavoro, sono un patrimonio di storia naturale incredibile. Ho scelto quelle pietre dure e antiche di montagna per raccontare gli stati d’animo femminili: la donna è dotata di una forza primigenia che l’antica pietra di torrente descrive molto bene” dichiara l’artista Cecilia Martin Birsa.

Informazioni utili:

Biografia Cecilia Martin Birsa

Cecilia Martin Birsa è nata nel dicembre dell’83 a Biella. Vive e lavora a Bagneri, un Borgo Alpino nel Biellese Occidentale.

La sua formazione artistica inizia poco più che ventenne, nell’atelier del “pittore della neve” nonché scultore ed incisore Placido Castaldi, a Sordevolo, diventando vera e propria sua assistente all’età di ventisei anni, sino all’anno della sua morte nel 2014.

Da lui impara sia il buon gusto che la disciplina pittorica e che il lavoro artistico si basa su una continua tensione nervosa abbinata alla meditazione ed ad un costante sforzo sensoriale ed emotivo.

In parole povere, come diceva Artemisia Gentileschi, “ la pittura è come un campo di battaglia”. Dopo la morte del Maestro, accantonato pennelli e colori, ha iniziato il suo percorso artistico di ricerca che l’ha subito portata alla scultura. Tutte le sue opere sono caratterizzate dall’uso di medium di epoca paleozoica: le pietre di montagna, di torrente (mucronite, serpentino, quarzo o sienite) che scolpisce sono molto più antiche del marmo, caratterizzate da estrema durezza e da un loro carattere preponderante: non si possono plasmare nè sottomettere alla volontà creativa, ma necessitano di ascolto, interpretazione e dialogo. Ogni scultura è una ricerca nella quale è costantemente messa alla prova, nel tentativo di conciliare la volontà di imporre un concetto e l’ascolto della forza primordiale e misteriosa della pietra.

L’unicità del suo lavoro (le donne scultrici in pietra dura sono una rarità a livello internazionale), l’ha portata in poco più di un anno dalla sua prima personale ad essere accettata e poi ricercata dalle gallerie di tutto il mondo, portando con se la pietra della Valle dell’Elvo.

ESPOSIZIONI e MOSTRE:

settembre 2016: Personale ” L’anima di una donna” nella galleria Melori & Rosenberg- Ghetto Ebraico-Venezia

ottobre 2016: Collettiva nella Internazionale “Le cinque anime della scultura” Officinacentocinque-Como

dicembre 2016 : Collettiva nella Internazionale “Kolossos-Il ritorno dell’invisibile” -Castello di Palermo

dicembre 2016 : Personale in “Engadin Spirit” a Silvaplana e a St. Moritz

ottobre 2017: Partecipazione alla Biennale di Firenze – Firenze.

novembre 2017: Partecipazione a Paratissima 2017- Torino

novembre 2017: Esposizione in Math12- Torino

marzo 2018: Presentazione della scultura raffigurante il Senatore Giuseppe Pella nella sala da allora a lui dedicata nella Prefettura di Biella.

giugno 2018: Esposizione nella basilica di San Lorenzo alla cripta di Donatello, “Presenze nell’arte contemporanea- emergenti del XXI secolo e maestri del XX secolo” con artisti Carrà, Sironi, Rosai, Guttuso, Annigoni”

settembre 2018: Esposizione personale nel Borgo Alpino Rete ecomuseale biellese: “Pietre e Volti, il ritratto di una Valle”.

ottobre 2018: Collettiva nella Internazionale “Le cinque anime della scultura” alle Officinacentocinque-Como

dicembre 2018: esposizione a MIAMI- River Art Fair

giugno/luglio 2019: Esposizione a Palazzo Medici- salone delle carrozze- Firenze

settembre2020/febbraio 2021: Esposizione permanente al sentiero del Borgo Alpino di Bagneri (Biella) con “Selvatica”, con patrocinio Fondazione CRB

luglio 2022: esposizione al Santuario di Graglia “Il cortile dei Pellegrini”

luglio 2022: “Il Fischio” al Rifugio Vittorio Sella, al Lauson: scopritura del gruppo scultoreo “IL FISCHIO” nel Parco del Gran Paradiso, commissionata dal C.A.I. Di Biella in occasione dei 100 anni del rifugio Vittorio Sella

ottobre 2023: mostra personale a Pietrasanta, galleria NagArtGallery

marzo 2024: in occasione della Festa della Donna, la Fondazione CRT ha esposto le sue opere sul tema.

Opere presenti al Grattacielo Piemonte:

Donna di Fuoco

Medium: Andesite Basaltica. Cento milioni di anni fa nasceva nel Biellese questa roccia vulcanica effusiva, formatasi durante le prime fasi dell’orogenesi alpina.

Arcuata

Medium: Mucronite. Granito estremamente duro, proveniente dal Monte Mucrone, la montagna simbolo del Biellese.

Torsione

Medium: Gneiss. Roccia metamorfica durissima tipica delle prealpi biellesi.

Negritudine

Medium: roccia vulcanica. Pietra antichissima formatasi ai tempi della Pangea. Il territorio biellese era caratterizzato dalla presenza di molteplici vulcani di dimensioni assai ridotte rispetto al supervulcano della Valsesia.

Autoritratto

Medium: Migmatite. Il territorio biellese è ricco di queste rocce che la Serra Morenica di Ivrea ha trasportato dal ghiacciaio del Monte Rosa a valle 10.000 anni fa.

Paura del cambiamento

Medium: serpentino. Roccia ofiolitica che è l’esito di una lacerazione della crosta oceanica. Milioni di anni fa le acque dell’oceano ligure piemontese, che ricopriva il territorio biellese, filtrando all’interno delle spaccature hanno portato in superficie, dalla profondità della terra, questa roccia.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

Al teatro Superga di Nichelino andrà in scena il 29 e 30 marzo il musical Shrek, basato sull’omonimo film Premio Oscar di Dreamworks Animation “Shrek- Il Musical TYA, un’avventura da favola vincitrice del Tony Award, l’Oscar del Musical.

La nuova produzione italiana firmata AncheCinema, per la regia di Graziano Galatone, performance di punta di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, vanta il puppet del personaggio di Dragona più grande del mondo. Il libretto è di David Lindsay Abaire, Premio Pulitzer 2007 per il teatro e le musiche di Jeanine Tesori, vincitrice del Tony Award per Fun Home. Le imponenti scenografie fisiche e digitali, queste ultime basate sull’engine di videogiochi UNITY, riescono a ricreare perfettamente tutte le varie ambientazioni del mondo di Shrek, dalla celebre palude, alla città di Duloc, dal castello di Dragona alla torre della Principessa Fiona ed oltre venti altri cambi di scena. Scenografie rese più spettacolari dagli effetti speciali olografici in HOLO 3D Projection Mapping e dalla presenza della celebre Dragona di lunghezza 7 metri creata da Marino.

Sul palco Michele Savoia, versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MecontroTe per Il mistero della scuola incantata, nei panni del protagonista di questa fiaba contemporanea. Con trucco e make up prostetico, Savoia sarà affiancato da alcuni talentuosi performer del mondo del musical italiano e dalle eccellenze provenienti dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre BSMT di Bologna, l’International College of Music Theatre di Roma, la Scuola di Musica SDM di Milano e la Academy of Musical Theatre di Bari.

Sabato 29, ore 21; domenica 30 marzo, ore 18 – Shrek-Il Muiscal TYA – Regia originale Jason Moore e Rob Ashford – Regia italiana e direzione artistica Graziano Galatone – assistente alla regia Tony Bottazzo – Musiche Jeanine Tesori – Libretto e liriche David Lindsay-Abaire

Biglietti: poltronissima 35 euro – poltrona 30 euro – galleria 25 euro

Info: 011 6279789 – biglietteria@teatrosuperga.it

Mara Martellotta