Dal 6 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 Opening 6 ottobre – ore 11

Il progetto espositivo è curato da Giosuè Boetto Cohen, con il supporto di Edgardo Michelotti, figlio del designer e custode dell’archivio privato.

Il progetto espositivo è curato da Giosuè Boetto Cohen, con il supporto di Edgardo Michelotti, figlio del designer e custode dell’archivio privato.

L’inaugurazione del Regio Metropolitano, 33 gli appuntamenti fino al 26 gennaio distribuiti in 12 luoghi della città, è sabato 16 ottobre alle ore 20.30 al Conservatorio “Giuseppe Verdi” con l’Orchestra del Regio diretta da Julian Rachlin, anche violino solista, in un programma dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart. Si prosegue sabato 23 ottobre all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto con Hartmut Haenchen alla guida di Orchestra e Coro del Regio su musiche di Brahms e Bruckner.

Venerdì 29 ottobre all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” si terrà uno degli spettacoli più attesi, come si evince anche dai dati di vendita: La vita nuova, cantica di Ermanno Wolf-Ferrari su parole di Dante Alighieri, con la direzione di Donato Renzetti e la partecipazione straordinaria, in qualità di voce recitante, di Alessandro Preziosi, volto notissimo del cinema e raffinato interprete teatrale, che è già stato protagonista di numerosi spettacoli realizzati per avvicinare il grande pubblico alla figura di Dante. Oltre all’Orchestra, al Coro e al Coro di voci bianche del Teatro Regio, si esibiranno il baritono Vittorio Prato e il soprano Angela Nisi. Lo spettacolo, presentato in occasione dell’Anno di Dante, sarà registrato e verrà prossimamente trasmesso on line su It’s Art, piattaforma con la quale il Teatro Regio ha stretto un nuovo accordo per la diffusione delle sue produzioni.

«Oltre all’innegabile valore artistico delle proposte del Regio Metropolitano – prosegue il commissario Rosanna Purchia – credo che un ruolo importante per questo risultato l’abbia giocato il fatto che il pubblico si senta in sicurezza agli spettacoli del Regio. Siamo stati il primo teatro a richiedere il Green Pass non solo agli spettatori ma anche ai propri dipendenti e collaboratori; questo evidentemente ha anche rassicurato il pubblico sulla nostra serietà e sul senso di responsabilità dei lavoratori del Regio. Entro pochi giorni conosceremo le nuove capienze dei teatri e le regole sul distanziamento e noi siamo pronti ad accogliere, sempre in sicurezza, ancora più pubblico. La voglia di andare a teatro c’è, e i primi dati di vendita del Regio Metropolitano lo dimostrano».

Il Regio Metropolitano si realizza con il fondamentale sostegno di Intesa Sanpaolo, socio Fondatore del Teatro Regio e con il patrocinio della Città di Torino.

Dal 4 al 10 ottobre 2021 si tiene la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID Associazione Italiana Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Un appuntamento ormai consolidato, per fare luce sulla dislessia e sugli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): neuro-diversità ancora poco conosciute sebbene riguardino oltre 2 milioni di cittadini italiani. Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.

I DSA non impediscono la realizzazione delle specifiche abilità ma richiedono tempi più lunghi e un maggior carico di attenzione: per questo motivo hanno un impatto sul percorso scolastico e lavorativo di milioni di persone, che possono compensare le proprie difficoltà attraverso strategie e strumenti adeguati al proprio stile di apprendimento. Da qui l’importanza di una settimana dedicata all’argomento.

Il titolo assegnato alla manifestazione targata 2021 è “DSA: un mondo in una mappa”: quello dei disturbi specifici dell’apprendimento è, infatti, un universo incredibilmente articolato, ricco di sfaccettature che occorre conoscere ma anche valorizzare, ad esempio attraverso le mappe concettuali, uno dei principali strumenti compensativi. Su questo fronte AID è impegnata da oltre 20 anni attraverso la realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, in un’ottica di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti in ambito DSA.

Il Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta AID (che riunisce le sezioni AID di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo, Novara, Torino e Aosta) ha organizzato una settimana di incontri gratuiti, fruibili attraverso piattaforma on line.

La sezione AID di Torino dedica un incontro online all’approfondimento dei servizi e progetti dell’Università di Torino, a supporto degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, ed in particolare sulla formazione online per i tutor e sull’esperienza del “metodo di studio per studenti con DSA”. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è per martedì 5 ottobre, dalle ore 17.15 alle ore 19.15 su piattaforma Google Meet.

Nella fitta agenda degli appuntamenti organizzati dal Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta AID figura anche il concorso “La mappa del mio tesoro”. Per tutta la durata della Settimana Nazionale della Dislessia, dal 4 al 10 ottobre, sarà possibile partecipare all’iniziativa rivolta ai giovani con DSA, che propone ai partecipanti di raccontarsi attraverso una mappa. Il concorso consente in maniera giocosa di sottolineare come il percorso di un giovane con DSA non sia costituito esclusivamente da sconfitte e fatiche, ma anche da successi, talenti e soddisfazioni sia in ambito scolastico che extra-scolastico.

Per maggiori informazioni ed iscriversi all’incontro organizzato dalla Sezione AID di Torino:

Per maggiori informazioni ed iscriversi all’incontro organizzato dalla Coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta AID visibili e prenotabili al seguente link:

Per consultare il sito AID, Settimana Nazionale della Dislessia 2021:

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021

La sostenibilità al primo posto, per Poste Italiane, anche in provincia di Torino. Sono infatti 77 le sedi nel torinese, interessate in questa prima parte del 2021 dal progetto, “Led”, finalizzato ad accrescere la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Illuminazione a basso impatto energetico – Il progetto “Led”, che rappresenta da alcuni anni per le sedi del torinese uno degli interventi principali per contenere i costi energetici, ha coinvolto nella prima parte del 2021, 77 distribuiti 44 in provincia di Torino e 33 nella Città Metropolitana.

L’iniziativa prevede la sostituzione negli immobili dei corpi illuminanti con lampade fluorescenti con la tecnologia LED per l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Gli interventi effettuati in questo primo semestre in provincia di Torino produrranno annualmente un risparmio stimato atteso di circa 310.000 kWh e una riduzione di circa 144 tonnellate delle emissioni di anidride carbonica.

Il contributo al piano “Zero emissioni nel 2030” – Le iniziative intraprese, anche in provincia di Torino, contribuiranno al raggiungimento da parte di Poste Italiane, entro il 2030, dell’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità, declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 — aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “24 S.I. – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan.

L’Orgoglio di Essere Matti con conferenze, laboratori, proiezioni, movimento fisico e mentale.

Dal 4 al 10 ottobre 2021

Con eventi digitali ed eventi in presenza in vari luoghi di TORINO

Online in diretta su

– https://www.facebook.com/Robe-da-Matti-1465302607080841

– https://www.facebook.com/IPsiGtorino

– https://www.youtube.com/channel/UCCz3tX8U2vfO3iuYv08xE9A

La VIII edizione di ROBE DA MATT*, la Settimana della Salute Mentale di Torino si svolge con eventi trasmessi in dirette online e con eventi dal vivo al Cinema Massimo e in altri luoghi di Torino.

Il tema dell’edizione è “Contaminazioni Bio-Psico-Sociali” ed esplorerà la fenomenologia della contaminazione alludendo alla situazione pandemica, ma ribaltando questo concetto di contaminazione e dando ad esso una valenza positiva e inevitabile in ogni aspetto della vita.

Gli eventi online, in streaming e su piattaforma zoom, prevedono presentazioni di libri, letture animate e proiezioni iconografiche dal libro “Gli Abitanti di Arlecchinia“, meditazioni mindfulness, dialoghi sullo sport con il giornalista Paolo Viberti, sui vaccini nel 700 italiano con il Prof. Elvio Giagnini, di disturbi di panico, di sfondi dell’alterità, della storia del femminismo, della poesia che cura degli Haiku e di altri temi.

Gli incontri dal vivo prevedono un flash mob e un cortometraggio in ricordo di Andrea Soldi, il film “Racconti da Stoccolma” di Anders Nilsson al Cinema Massimo, un laboratorio esperienziale di danza movimento terapia, incontri su vari temi trai quali il sistema immunitario fra specificità individuali e contesto ambientale con il Dott. Federico Audisio Di Somma.

Robe da Matt*, kermesse sul tema della follia nell’accezione più ampia e complessa del termine, dal 2014 propone a Torino una serie di eventi scientifici, culturali e di intrattenimento, in collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni private che a vario titolo si occupano di salute mentale.

Una manifestazione nata come attività di promozione della consapevolezza e dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di far circolare tra operatori, familiari, utenti e cittadini in genere le nozioni e le evidenze scientifiche sul tema, diffondendo esperienze di guarigione dalla “malattia” mentale – testimoniate da pazienti e familiari – ed approcci di “cura” maggiormente efficaci.

Dopo “Il mondo capovolto” dello scorso anno, Il tema di questa edizione è “Contaminazioni Bio-Psico-Sociali” ed esplorerà la fenomenologia della contaminazione, alludendo alla contingente situazione pandemica ma ribaltando questo concetto di contaminazione e dando ad esso una valenza positiva e inevitabile in ogni aspetto della vita.

Nei vari eventi verrà esplorata la complessità delle contaminazioni culturali, di come si combinano benessere e sofferenza, relazioni e solitudine, in un cartellone di appuntamenti multiforme, sfaccettato e… contaminato.

Si parlerà di contaminazioni che stiamo vivendo o immaginando, del loro impatto sulla nostra salute relazionale ed emotiva, ma anche delle opportunità che portano con sé.

Le contaminazioni implicano interrelazioni, scambi, cambiamenti. Sono segno dell’impossibilità di purezza ed espressione dell’imperfezione, del fatto che la vita procede solo grazie a continue impurità e incroci.

Contaminazioni cercate o combattute, più o meno rischiose, cariche di potenzialità e/o di sofferenza.

La VIII edizione di Robe da Matt* è in programma da lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021.

In relazione alle necessità di contenimento epidemiologico, anche questa edizione si svolgerà soprattutto online, con eventi in streaming sulle pagine https://www.facebook.com/Robe-da-Matti-1465302607080841, https://www.facebook.com/IPsiGtorino e sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCz3tX8U2vfO3iuYv08xE9A, ma anche dal vivo con appuntamenti al Cinema Massimo e in altre location di Torino.

La manifestazione viene organizzata e promossa da un insieme di associazioni e gruppi di persone che vedono come capofila l’IPsiG, Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt.

GLI EVENTI ONLINE

Gli eventi online, in streaming e su piattaforma zoom, prevedono presentazioni di libri, letture animate e proiezioni iconografiche dal libro “Gli Abitanti di Arlecchinia”, meditazioni mindfulness, dialoghi sullo sport, sui vaccini nel 700 italiano con il Prof. Elvio Giagnini, di disturbi di panico, di sfondi dell’alterità, della storia del femminismo, della poesia che cura degli Haiku e di altri temi.

Lunedì 4 ottobre sono in programma tre appuntamenti: alle ore 9:30 un collegamento con l’Ucraina per parlare di mitologia, letteratura e pandemia con Vadim Hrechka, alle 17:30 un incontro sul tema dello sport con Paolo Viberti e Claudia Alonzi e alle ore 21:00 un evento in cui “Robe da Matt* incontra il Festival dei Matti di Venezia” tra storie, visioni e contaminazioni con Anna Poma, Claudia Alonzi, Gianni Francesetti e Michela Gecele.

Martedì 5 ottobre alle 10:30 avrà inizio l’evento “Risvegliamo il corpo” con un dialogo sulla Danza Movimento Terapia a cura di APID Piemonte e alle 19:00 un incontro su piattaforma zoom dal titolo “Cammino Ergo Sum” a cura di Adesso Mindfulness, su come la meditazione in movimento possa insegnare a camminare non per andare da qualche parte ma per essere.

Mercoledì 6 ottobre sono in programma cinque appuntamenti: alle ore 10:30 incontro dal titolo “Pro e contro del vaccino nel 700 italiano” con il Prof. Elvio Guagnini; alle ore 15:00 letture animate e proiezioni iconografiche dal libro delle Edizioni Forme Libere “Gli Abitanti di Arlecchinia” con Claudia Contin Arlecchino e Luca Fantinutti; alle ore 17:30 la presentazione del libro, edito da Fioriti, “Psicopatologia e Atmosfere. Prima del Soggetto e del Mondo” con i curatori ed autori Gianni Francesetti e Tonino Griffero; alle ore 19:00 – 20:00 l’incontro su piattaforma zoom “Il respiro è una casa”, pratica a cura di Adesso Mindfulness sull’utilizzo del respiro come luogo a cui tornare ogni volta che la mente scappa via. Per finire, alle 21:00 Mara Rotelli, Caterina Gradenigo, Alberto Viberti, Camilla Nannini e Dario Barbato parleranno di Contaminazioni dalla serie televisiva Detective Monk.

Giovedì 7 ottobre alle ore 14:00 si parlerà di “Disturbo di panico: verso una nuova clinica?”, trialogo e contaminazioni fra psicoterapia della Gestalt, neuroscienze affettive e ricerca con Antonio Alcaro, Gianni Francesetti, Michele Settanni e Giovanna Silvestri. Alle ore 18:00 è in programma l’evento su piattaforma zoom “Dalla nascita del femminismo ad oggi”, con Isabella Bonapace, Roberto Poggi e Nunzia Scarlato e alle ore 21:00 “Noi siamo i cani in chiesa” con Piero Cipriano, Pierpaolo Capovilla e altri “riluttanti”.

Venerdì 8 ottobre ultimo appuntamento curato da Adesso Mindfulness su piattaforma zoom intitolato “Sinfonia dal mondo”, una pratica sull’attenzione ai suoni che ci circondano e che cambiano continuamente. Alle ore 21:00 è in programma “La composizione progressiva di un mondo comune”, incontro con Maria Chiara Picinini, Carlo Bondioli, Fabrizio Mandreoli, Leonardo Caterina e Giorgio Marcello

Sabato 9 ottobre alle ore 11:30 si parlerò di “Dividuo, Individuo, Condividuo. Che ne dicono gli psicoterapeuti?” insieme a Francesco Remotti, Gianni Francesetti e Michela Gecele. Alle 15:30 si parlerà invece di “Poesia che cura: l’Haiku nella medicina narrativa” con Simonetta Marucci e Stefano Bolognese.

Domenica 10 ottobre ancora due appuntamenti online: il primo alle ore 17:00 con il Webinar ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze) dal titolo “Dalla crisi alla rinascita: Riflessioni sull’infermieristica di salute mentale oggi” e la sera, alle 21, le Contaminazioni musicali con la partecipazione di Roberto Guglielmetti , Antonio Valle, Dario Valle e conduzione di Angela Rigucci.

GLI EVENTI DAL VIVO

Gli incontri dal vivo prevedono un flash mob e un cortometraggio in ricordo di Andrea Soldi, il film “Racconti da Stoccolma” al Cinema Massimo, un laboratorio esperienziale di danza movimento terapia, incontri su vari temi trai quali il sistema immunitario fra specificità individuali e contesto ambientale con il Dott. Federico Audisio Di Somma

Lunedì 4 ottobre si comincia con due eventi dedicati a Andrea Soldi, 45enne di Torino morto cinque anni fa in seguito ad un tentativo di TSO finito tragicamente. Alle ore 10:30 in Piazzale Umbria è in programma “Noi due siamo uno. Le parole di Andrea”, ritrovo e flash mob a cura del Circolo poetico Orfeo (ass. Laburb Mente locale, ass. Il Tiglio, ass. Arcobaleno/Segnali). Alle ore 17:00 al Polo Culturale Lombroso (Via Lombroso 16) vengono presentate le attività dell’Associazione Insieme APS, composta da famigliari di pazienti psichiatrici e cittadini sensibili alle tematiche del disagio psichico che collaborano per la diffusione di una cultura della prevenzione. Alle 20:30 nell’Ex Cimitero di via San Pietro in Vincoli 28 verrà proiettato “L’uomo Lupo”, cortometraggio a cura de Il Tiglio Onlus presentato in collaborazione con la manifestazione Il Granché.

Martedì 5 ottobre, alle ore 17:00 nel Centro studi Sereno Regis (Via Garibaldi 13), è in programma l’incontro dal titolo “Il sistema immunitario fra specificità individuali e contesto ambientale” con intervista al Dott. Federico Audisio Di Somma a cura di Michela Gecele.

Giovedì 7 ottobre alle ore 16:00, presso la Casa Valdese (Corso Vittorio Emanuele II, 21) è in programma l’incontro intitolato “La mediazione interculturale dagli anni ’90 a oggi: esperienze, ruoli, contaminazioni ed evoluzioni” con relatori Lahcen Alla, Blenti Shehaj, Michela Gecele e moderatriceAna Ciuban. Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro, edito da Fioriti, “Gli sfondi dell’alterità” di Michela Gecele.

Venerdì 8 ottobre sono in programma due eventi: alle ore 14:30 all’Atelier 32 (Via Saluzzo 32) un “Laboratorio esperienziale di Danza Movimento Terapia” a cura di APID Piemonte; e alle ore 21:00 alla Cascina Roccafranca (Via Edoardo Rubino 45) l’evento dal titolo “Indagine sul Nuovo Mondo di Francesco Toris” a cura dell’artista Massimo Cilli e in collaborazione con Laboratorio Urbano Mente Locale. Un evento sull’opera di Francesco Toris, nato nel 1863 vicino a Ivrea e internato nel 1896 con la diagnosi di paranoia nell’istituto psichiatrico di Collegno dove negli anni creò una bizzarra composizione (definita oggi capolavoro dell’arte irregolare), costituita da ossa di scarto della cucina intagliate e raffiguranti figure umane, idoli, e animali, da lui definita il “Nuovo mondo, destinato a perpetuarsi e forse a sostituirsi a quello attuale”.

Sabato 9 ottobre appuntamento al Cinema Massimo (Via Giuseppe Verdi, 18) con la proiezione del film “Racconti da Stoccolma” di Anders Nilsson con introduzione del film d parte di Grazia Paganelli e Stefano Boni e confronto-dibattito finale con Michela Gecele e Gianni Francesetti. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2006 il film racconta tre storie fra delitti d’onore, violenze domestiche e tentati omicidi. Tre vicende parallele legate da un dramma comune da una la violenza che arriva da persone amate e tra le mura domestiche.

Riceviamo e pubblichiamo

A scuola sul fiume è un servizio dedicato a MSNA provenienti da diverse comunità di accoglienza torinesi o segnalatici da educatorə e volontarə che collaborano al progetto.

Le lezioni si terranno per due giorni a settimana, ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 18. Vi preghiamo di contattarci direttamente a questa email o ai numeri indicati in calce per ulteriori informazioni o per segnalarci gli studenti e le studentesse interessati/e a partecipare. Anche quest’anno proporremo lezioni di italiano e laboratori a tema ambientale, artistico e musicale.

La Scuola ha lo scopo di promuovere e favorire l’inserimento di MSNA attraverso lo studio e l’apprendimento della lingua italiana coinvolgendo il gruppo di studentə in un percorso di educazione scolastica e alla cittadinanza.

Alfabetizzazione basica, sviluppo del lessico, regole grammaticali, lavori di gruppo, uscite didattiche, simulazioni di vita quotidiana.

Torino, Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3

Ingresso gratuito, prenotazioni dal 1° ottobre sul sito www.grattacielointesasanpaolo.com/news

Martedì 5 ottobre al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino è in programma in anteprima nazionale alle ore 21 il reading teatrale e musicale “Canto per Europa” di Paolo Rumiz, con la regia di Franco Però.

Lo spettacolo, coprodotto da The Italian Literary Agency e Intesa Sanpaolo, è tratto dal nuovo libro dello scrittore “Canto per Europa”, in uscita per Giangiacomo Feltrinelli Editore il 7 ottobre e farà conoscere al pubblico alcuni dei passaggi più significativi ed emozionanti dell’opera, letti e interpretati dallo stesso scrittore e dagli attori Lara Komar e Giorgio Monte. Gli interventi saranno accompagnati dagli intermezzi musicali a cura degli artisti Aleksandar Sasha Karlic (oud, chitarra, def, duduk, voce) e Vangelis Merkouris (oud, bouzouki, voce).

“Una cintura di costellazioni ornava le murate della barca come segno d’augurio per il viaggio”. Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti. La ragazza si chiama Europa. Da quel momento, rivive in lei la leggenda della principessa fenicia rapita da Giove-toro, mentre il viaggio attraversa le meraviglie del mare aperto ma anche la deriva di un mondo fuori controllo: naufragi, emigrazioni e turismo di massa, conflitti, pestilenze, incendi e alluvioni.

Paolo Rumiz richiama il mito della fondazione del nostro continente, si interroga sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e sulle sue lacerazioni. Un viaggio epico: quattro moderni argonauti e una profuga siriana ridanno vita al mito che ha fondato l’Europa. Un’opera straordinaria, antica nel respiro e contemporanea nella denuncia, realizzata da un autore che da sempre racconta la necessità di essere cittadini del mondo.

L’incontro è inserito all’interno del palinsesto culturale del grattacielo della Banca, che si caratterizza per la qualità dei contenuti e la notorietà dei protagonisti (artisti, attori, scrittori, conferenzieri). Dal 2015, anno di apertura, 121 mila persone hanno seguito le attività culturali del grattacielo, diventato in pochi anni un centro di cultura, arte e svago.

Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e viaggiatore. Con Feltrinelli ha pubblicato La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan; 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei monti naviganti (2007), Annibale (2008), L’Italia in seconda classe. Con i disegni di Altan e una Premessa del misterioso 740 (2009), La cotogna di Istanbul (2010, nuova edizione 2015; Audiolibri “Emons-Feltrinelli”, 2011), Il bene ostinato (2011), la riedizione di Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia (2011), A piedi (2012), Trans Europa Express (2012), Morimondo (2013), Come cavalli che dormono in piedi (2014), Il Ciclope (2015), Appia (con Riccardo Carnovalini; 2016), Il filo infinito. Viaggio alle radici d’Europa (2019), Il veliero sul tetto (2020) e, nella collana digitale Zoom, La Padania (2011), Maledetta Cina (2012), Il cappottone di Antonio Pitacco (2013), Ombre sulla corrente (2014) e Gulaschkanone (2017).

Master Class 2021 | Comunicazione visiva – Progettazione acustica – Spazio architettonico

Torino, 21-22-23 ottobre 2021

Accesso con Green Pass

Dopo il successo della prima edizione si ripropone a Torino l’iniziativa mirata a fornire strumenti conoscitivi e progettuali sulla resa accessibile di un museo visto come luogo che racchiude in sé le criticità di tutti gli edifici e dei servizi pubblici: accessibilità fisica e cognitiva, efficienza e adeguatezza, adozione di una narrativa inclusiva.

La Master Class assume in questo periodo un’importanza ancora maggiore data la necessità di rivalutare la partecipazione della cittadinanza in ogni sua variegata composizione nell’ottica in particolare, di un intervento sui beni culturali di prossimità

La Master Class 2021 fornirà ai progettisti (max.20) una metodologia conforme al Design for All, indispensabile per la valorizzazione, la salvaguardia e la fruizione in autonomia del patrimonio culturale.

Destinatari: professionisti che a vario titolo intervengono nella progettualità museale ed espositiva: curatori, architetti, allestitori, lighting designer, scenografi, tecnici del suono, progettisti di supporti multimediali, grafici, architetti e progettisti di spazi pubblici.

Gli argomenti trattati dalla Master Class

⦁ L’architettura inclusiva dell’esperienza museale: allestimenti, illuminotecnica, progettazione del suono;

⦁ La narrativa inclusiva nel museo: adeguamento per pubblici differenti, uso delle nuove tecnologie, multimedialità;

⦁ La normativa e la comunicazione. Materiali e canali di comunicazione;

⦁ Servizi inclusivi annessi

Tutte le tematiche rientrano anche nella progettualità degli spazi pubblici in genere.

Il programma prevede un’introduzione generale all’accessibilità aperta sia in presenza che on line (Giornata Studio); mentre nei giorni successivi l’accesso sarà riservato ai partecipanti (Master Class) che approfondiranno con un gruppo di professionisti gli approcci ai diversi comparti lavorano in piccoli gruppi su progetti pratici, con lo scopo di identificare una serie di sfide nel luogo (es. accesso, percezione, comunicazione, narrazione, servizi, strutture e anche – non ultimo – profittabilità).

DOCENTI

Pete Kercher Direzione e Coordinamento

Arch. Giulio Ceppi

Arch. Claudio Cervelli Lighting Design

Dott.ssa Alessia Pianeta

QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNATA STUDIO

€ 100,00

QUOTA DI ISCRIZIONE MASTER CLASS

€ 300,00

REGISTRAZIONI SU e PRE ISCRIZIONI

https://cutt.ly/SWbxmkx

entro il 5 ottobre

accesso con Green Pass

INFO E PROGRAMMA

www.piuculturaaccessibile.it

SEDE

Musei Reali di Torino

Piazzetta Reale, 1 – 10122 TORINO

Essai progettuale: Palazzo Reale

accesso con Green Pass

PERIODO

13-14-15 e 21-22-23 ottobre 2021dalle 9.30 alle 17.00

Il nostro giornale aveva pubblicato pochi giorni fa le foto dello scempio della fontana di piazza Galimberti, di fronte all’arco olimpico, sudicia e piena di ogni genere di rifiuti. Il nostro appello ad intervenire è stato raccolto dalla circoscrizione che è intervenuta facendo pulizia. Sopra la fontana come si presenta oggi, sotto com’era prima.

Fino al 6 marzo 2022

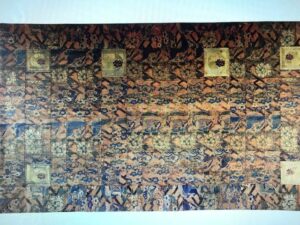

Al “MAO-Museo d’Arte Orientale” di Torino se ne vanta una pregiata raccolta, che, per motivi conservativi – come accade con i dipinti su carta o seta o con le stampe – vede periodicamente la messa a riposo di alcuni esemplari, necessaria per consentire alle fibre dei tessuti di distendersi dopo lo stress a cui sono sottoposti nel periodo di esposizione al pubblico e ai manufatti più delicati di non essere troppo sovraesposti alla luce. Seguendo, dunque, scrupolosamente questo turnover, dallo scorso 7 settembre e fino al 6 marzo del prossimo anno, il Museo di via San Domenico propone oggi, nella galleria dedicata al Giappone, l’esposizione di tre kesa di fattura, epoca ed iconografia differenti, accompagnati da tre piccoli pregiati paraventi a due ante. Andando per ordine: il primo è un kesa a motivi floreali, con draghi e fenici multicolori della prima metà del XIX secolo. Sullo sfondo ocra del mantello si alternano fiori di peonia e di pruno alternati a draghi avvolti ad anello tra nuvole e simboli augurali, mentre le fenici in volo riprendono il dinamismo rotatorio dei draghi grazie alle loro lunghe code piumate che ne cingono il corpo. Il secondo tessuto, che risale al XVIII secolo, è impreziosito da minuti motivi floreali: si tratta di una stoffa di colore bruno preziosa e leggera, piuttosto sobria nonostante il largo uso di filati metallici. A chiudere la triade un kesa risalente al XIX secolo, che presenta un motivo di draghi allineati e avvolti su loro stessi a formare tanti anelli sormontati da tralci vegetali con peonie in fiore, elementi dal profondo significato beneaugurale, ulteriormente impreziositi da rade foglie di gelso ricamate in oro. Per dimensioni e fattura, si ipotizza che questo mantello sia stato ricavato da un uchikake, un kimono nuziale femminile.

Al “MAO-Museo d’Arte Orientale” di Torino se ne vanta una pregiata raccolta, che, per motivi conservativi – come accade con i dipinti su carta o seta o con le stampe – vede periodicamente la messa a riposo di alcuni esemplari, necessaria per consentire alle fibre dei tessuti di distendersi dopo lo stress a cui sono sottoposti nel periodo di esposizione al pubblico e ai manufatti più delicati di non essere troppo sovraesposti alla luce. Seguendo, dunque, scrupolosamente questo turnover, dallo scorso 7 settembre e fino al 6 marzo del prossimo anno, il Museo di via San Domenico propone oggi, nella galleria dedicata al Giappone, l’esposizione di tre kesa di fattura, epoca ed iconografia differenti, accompagnati da tre piccoli pregiati paraventi a due ante. Andando per ordine: il primo è un kesa a motivi floreali, con draghi e fenici multicolori della prima metà del XIX secolo. Sullo sfondo ocra del mantello si alternano fiori di peonia e di pruno alternati a draghi avvolti ad anello tra nuvole e simboli augurali, mentre le fenici in volo riprendono il dinamismo rotatorio dei draghi grazie alle loro lunghe code piumate che ne cingono il corpo. Il secondo tessuto, che risale al XVIII secolo, è impreziosito da minuti motivi floreali: si tratta di una stoffa di colore bruno preziosa e leggera, piuttosto sobria nonostante il largo uso di filati metallici. A chiudere la triade un kesa risalente al XIX secolo, che presenta un motivo di draghi allineati e avvolti su loro stessi a formare tanti anelli sormontati da tralci vegetali con peonie in fiore, elementi dal profondo significato beneaugurale, ulteriormente impreziositi da rade foglie di gelso ricamate in oro. Per dimensioni e fattura, si ipotizza che questo mantello sia stato ricavato da un uchikake, un kimono nuziale femminile.

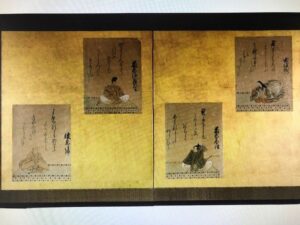

Passando ai paraventi, il primo presenta una decorazione con ritratti di grandi poeti del periodo Fujiwara (898-1185): le immagini del monaco Shun’e, del cortigiano Fujiwara no Kiyosuke, del letterato Fujiwara no Mototoshi e della dama Akazome Emon, applicati sul fondo a foglia d’oro, sono poste accanto ad alcuni dei loro versi più celebri. Gli altri due paraventi formano invece una coppia e raccontano scene di famosi scontri militari: sul supporto in carta spruzzata di laminette d’oro appaiono alcuni episodi celebri della battaglia di Ichinotani (1184), teatro di uno degli scontri conclusivi della lunga guerra tra i clan dei Taira e dei Minamoto, che si contesero il dominio sul Giappone alla fine dell’epoca Heian.

Passando ai paraventi, il primo presenta una decorazione con ritratti di grandi poeti del periodo Fujiwara (898-1185): le immagini del monaco Shun’e, del cortigiano Fujiwara no Kiyosuke, del letterato Fujiwara no Mototoshi e della dama Akazome Emon, applicati sul fondo a foglia d’oro, sono poste accanto ad alcuni dei loro versi più celebri. Gli altri due paraventi formano invece una coppia e raccontano scene di famosi scontri militari: sul supporto in carta spruzzata di laminette d’oro appaiono alcuni episodi celebri della battaglia di Ichinotani (1184), teatro di uno degli scontri conclusivi della lunga guerra tra i clan dei Taira e dei Minamoto, che si contesero il dominio sul Giappone alla fine dell’epoca Heian.

Gianni Milani

“Sete d’oro”

MAO-Museo d’Arte Orientale, via San Domenico 11, Torino; tel. 011/4436919 o www.maotorino.it

Fino al 6 marzo 2022

Orari: mart. merc. ven. sab. e dom. 10/18 – giov. 13/21, lun. chiuso

Nelle foto

– Kesa con motivi circolari di draghi, tessuto in seta operata con seta policroma e ricami in filo d’oro ritorto, 1840-50

– Kesa con motivi floreali, draghi e fenici, tessuto in seta (fodera in cotone ocra), prima metà XIX secolo

– Paravento a due ante con ritratti di grandi poeti della tradizione giapponese, dipinti applicati su foglia d’oro e supporto in carta con bordo di seta damascata montato su struttura in legno laccato, XVIII-XIX secolo