Ha chiuso con successo la settima edizione di “Gran Paradiso dal Vivo”, mentre restano in programma, per fine agosto, due interessanti appuntamenti extra

Unico Festival di “Teatro in Natura” tenuto nel magico interno di un Parco Nazionale, ha chiuso più che in bellezza la settima edizione del Festival (fra le rassegne più interessanti in ambito nazionale) “Gran Paradiso dal Vivo”, organizzato dalla torinese Compagnia Teatrale “Compagni di Viaggio”, sotto la direzione artistica del suo presidente Riccardo Gili.

Particolarmente applauditi, secondo gli organizzatori, gli spettacoli che hanno portato nel “Parco” alcuni dei grandi nomi del teatro italiano: da Giobbe Covatta in “6° (sei gradi)”a Lucilla Giagnoni in “Di acqua e di terra” e a Sista Bramini in prima nazionale con “O Thiasos Teatronatura” tratto dalla novella orientale di Marguerite Yourcenar.

Affollati, in ogni caso, anche gli altri spettacoli, tra i quali spicca il curioso “teatro a pedali” nella centrale idroelettrica Iren di Rosone a Locana in cui la pièce è stata alimentata dalla pedalata dell’attore in scena Daniele Ronco di “Mulino ad Arte” con “Mi abbatto e sono felice”.

Non minore successo hanno ottenuto anche gli spettacoli su “percorsi itineranti” tra sentieri, boschi e radure a Ceresole Reale e intorno alla Rocca arduinica di Sparone, nonché quello tenutosi all’“Ecomuseo del Rame” di Alpette, nonostante la minaccia di maltempo e il cambio di location al chiuso.

A fare da scenografia e suggestivo palcoscenico borghi alpini, santuari, vallate e prati per vivere un’autentica esperienza immersiva tra teatro, storia, musica e natura.

Suddivisa in tre filoni (“TeatroNatura”, “Senza quinte e sipario” e “Questo parco è uno spettacolo!”), l’edizione 2024 di “Gran Paradiso dal Vivo” va in archivio portandosi dietro anche un pregio di non poco conto: un’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale grazie all’introduzione di un “service a impatto zero”, ovvero un impianto luci e audio a energia rinnovabile alimentato da un pannello fotovoltaico, acquistato grazie ai fondi del bando ministeriale “TOCC” sulla transizione ecologica.

Interessante “supplemento” del Festival “due appuntamenti extra”.

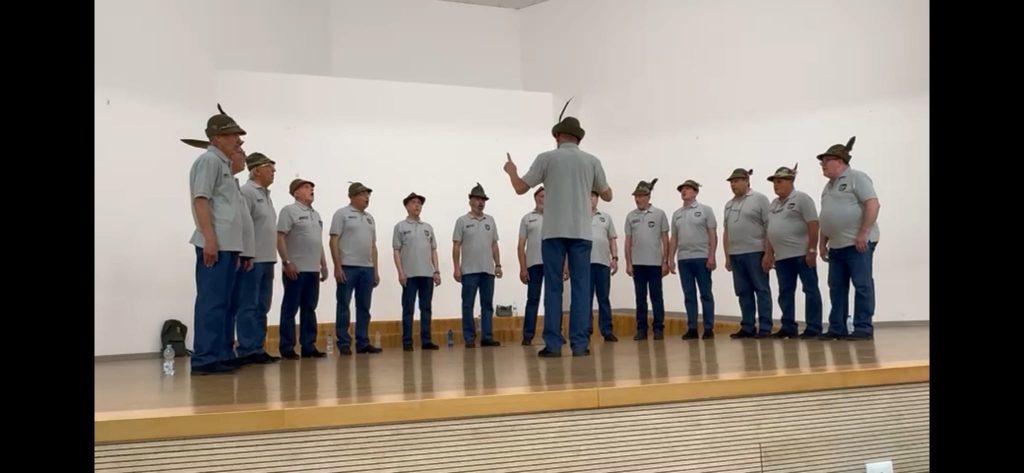

Dopo la prima “Masterclass di scrittura creativa” con Mariella Martucci “Caro bosco”tenutasi dal 2 al 7 luglio, è ora la volta de “Lo spirito corale della natura di Artemusica” con Debora Bria, Carlo Beltramo e Matteo Valbusa, da mercoledì 28 a sabato 31 agosto (in chiusura concerto sabato 31 agosto, alle 17) e “Danza Natura – Masterclass di danza contemporanea di Fondazione Egri per la danza” con Raphael Bianco, Elena Rolla, Cristian Magurano, Elisa Bertoli, Oxana Romaniuk, Gianna Bassan e Vincenzo Criniti, da martedì 3 a domenica 8 settembre.

Il “Festival Gran Paradiso dal Vivo” tornerà a luglio 2025.

Per info: “Gran Paradiso dal Vivo” – Festival di Teatro in Natura, “Parco Nazionale Gran Paradiso”; www.granparadisodalvivo.it

g.m.

Nelle foto:

– “Metamorfosi della ninfa Io”, Ceresole Reale, @focusgrafica

– Giobbe Covatta: “6gradi”, Noasca, @focusgrafica

– Lucilla Giagnoni: “Di acqua e di terra”, Valprato, @MarziaScala