Un gruppo di camper e roulottes si era collocato nei giorni scorsi a fianco dello stradone che porta al quartiere Villaretto: a tutti gli effetti un campo abusivo. La vicenda era stata segnalata dai residenti ed è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’assessore regionale, Maurizio Marrone, del presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, e della coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro. L’assessore è artefice della cosiddetta “Legge Marrone” che prevede di non poter stazionare in aree non adibite a camper oltre le 48 ore. Pressoché immediato l’intervento della polizia municipale che ha fatto andare via gli automezzi, applicando la legge regionale.

Ritorno a casa. Il cofano ritrova smalto

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino attiva dal 28 marzo al 31 dicembre 2024 un’importante campagna di crowdfunding per acquisire cinque smalti di Limoges provenienti dal cofano di Guala Bicchieri, capolavoro identitario del museo.

Le cinque staffe – elementi metallici con decoro floreale in smalto champlevé – originariamente decoravano il coperchio o il retro del celebre cofano del cardinale Guala Bicchieri (1160-1227), fondatore dell’abbazia di Sant’Andrea di Vercelli, legato di papa Innocenzo III, diplomatico, bibliofilo e collezionista.

Palazzo Madama conserva il capolavoro delle raccolte artistiche di Guala, il cofano ligneo decorato da medaglioni in oreficeria e smalto, con animali fantastici e scene profane.

Quest’opera, donata dal cardinale per legato testamentario alla sua abbazia, rimase a Vercelli fino al 1824, quindi entrò in una collezione privata e venne infine acquistata da Città di Torino e Regione Piemonte nel 2004.

Tuttavia, alcuni degli elementi in rame e smalto che lo impreziosivano in origine risultano oggi mancanti: verosimilmente trafugati durante la permanenza dell’opera nella chiesa di Sant’Andrea di Vercelli, tra il XIII e il XVIII secolo. In particolare sono andati perduti i dieci medaglioni del coperchio, i dieci che ornavano il retro, oltre a diverse staffe e cantonali (elementi in rame e smalto champlevé, anch’essi con decoro floreale, che rivestivano gli spigoli del cofano).

Nel 2019 un antiquario di Parigi contatta il Museo del Louvre per sottoporgli i cinque smalti in questione, e subito dopo Palazzo Madama, cui propone in vendita le cinque staffe: uguali per dimensioni, decoro e colori a quelle che decorano il fronte e i fianchi del cofano di Guala Bicchieri e quindi verosimilmente provenienti da quest’opera. Per poter verificare tale ipotesi, il conservatore di arti decorative Simonetta Castronovo si reca in sopralluogo presso la galleria francese per esaminare le opere, e quindi organizza con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino una campagna di indagini diagnostiche (analisi XRF), per approfondire lo studio scientifico delle staffe: l’indagine XRF, non invasiva, permette infatti di leggere con precisione la composizione chimica dello smalto e le tecniche di lavorazione del vetro.

Le verifiche e le analisi compiute hanno rilevato che le staffe ora in possesso della galleria parigina coincidono esattamente per dimensioni e disegno degli elementi floreali con quelle ancora presenti sul cofano di Palazzo Madama; e che la loro composizione chimica è identica a quella degli smalti del cofano Bicchieri; la quale, a sua volta, è assai particolare e costituisce un unicum nell’ambito della produzione di Limoges. Un insieme di dati che permettono quindi di confermare la provenienza di questi frammenti dal cofano di Palazzo Madama. La loro acquisizione consentirebbe così di ricollocarli sul retro del cofano, oggi spoglio, e di andare a ricomporre il decoro originario dell’opera. Un’operazione di restituzione filologica.

Riprese a questo punto le trattative con Parigi, a fine del 2023, Palazzo Madama ha ritenuto di procedere, per quest’importante acquisizione, con una campagna di crowdfunding, su modello di quella compiuta nel 2013 sul servizio da tè, da caffè e da cioccolata con stemma Taparelli detto“Servizio d’Azeglio”, campagna che ebbe un particolare successo permettendo al museo di raggiungere la cifra richiesta e di acquisire l’opera nell’arco di pochi mesi.

In questa occasione Palazzo Madama si appoggerà alla piattaforma Rete del Dono, attraverso la quale sarà possibile fare le donazioni online.

Oggi, giovedì 28 marzo 2024, viene lanciata la campagna, che si articolerà in conferenze, video,storytelling. La cifra richiesta dall’antiquario è 50.000 € e la scadenza per arrivare a tale importo è fissata a fine dicembre 2024.

Dal sito di Palazzo Madama, a partire da oggi, è possibile accedere, tramite apposito link, alla pagina dedicata sulla Rete del Dono. Qui sono assicurate tutte le tipologie di pagamento: carte di credito, bonifici bancari, Pay Pal, Satispay. Rete del Dono emetterà automaticamente le ricevute ai donatori, inviandole via mail. Le donazioni possono inoltre beneficiare dell’Art Bonus: un incentivo fiscale che consente una detrazione, fino al 65%, per chi effettua donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Sono naturalmente previsti reward specifici per tutti i donatori: che vanno dall’iscrizione del nome del donatore sul donor wall del sito di Palazzo Madama, all’emissione di ingressi omaggio in museo, fino alla visita guidata delle collezioni e del palazzo, fuori orario, con il Direttore.

Libertà di parola e delirio sinistro

EDITORIALE

Di Adolfo Spezzaferro direttore de “L’identità”

Leggi l’articolo: ⤵️

https://www.lidentita.it/liberta-di-parola-e-delirio-sinistro/

Anno 2024/2025: i giorni in aula saranno 205

E’ stato definito il calendario scolastico 2024-2025. L’anno inizierà lunedì 11 settembre per terminare il 7 giugno (il 30 giugno per le scuole dell’infanzia).

Il calendario approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino comprende 205 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 171 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.

In considerazione del servizio svolto le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Le vacanze

Definiti anche i periodi di chiusura:

– venerdì 1° novembre, in occasione della festa dei Santi

– dal 23 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale (le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio)

– da sabato 1° marzo a martedì 4 marzo per le vacanze di Carnevale

– da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile per le vacanze di Pasqua

– venerdì 25 aprile per la Festa della Liberazione

– da giovedì 1° maggio a sabato 3 maggio per la Festa dei Lavoratori

– lunedì 2 giugno per la Festa della Repubblica

Assessore Chiorino: “Puntiamo sulla qualità di educazione, offerta formativa e corpo docenti”

“Anche quest’anno siamo contenti di riuscire a proporre ai ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico un calendario molto ricco, con 205 giorni di lezione. Puntiamo sulla qualità dell’educazione, dell’offerta formativa e del corpo docenti: il benessere degli studenti e degli insegnanti sono priorità assolute del mio mandato, così come lo è la qualità dell’educazione che ritengo fondamentale per formare i nostri ragazzi, cittadini del domani”. Lo afferma Elena Chiorino, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte.

MARA MARTELLOTTA

La terza edizione di “Parlami di Spreco”, condotta da Simona Riccio – Agrifood & Organic Specialist e Founder di Parla Con Me®, si apre a nuove frontiere, puntando i riflettori sul mondo della moda e sull’impegno per il riciclo e il riuso nell’abbigliamento.

Questo giovedì alle ore 18:00, andrà in onda la puntata dal titolo:

“Sostenibilità in primo piano: Rifò e il fascino dell’abbigliamento Eco-Friendly” insieme al fondatore di Rifò, Niccolò Cipriani.

In questa imperdibile puntata, ci immergeremo nel mondo della moda sostenibile con la partecipazione di Rifò, un marchio emergente di abbigliamento e accessori che sta rivoluzionando l’industria tessile con la sua filosofia ecologica e di alta qualità.

Rifò produce prodotti di eccellenza, realizzati con fibre tessili riciclate e prodotti interamente in Italia, nel cuore del distretto tessile di Prato. Grazie a un processo meccanico e artigianale sviluppato più di 100 anni fa, Rifò trasforma avanzi di tessuto e vecchi abiti in nuovi capi, mantenendo intatte le qualità originali dei materiali.

Il fondatore di Rifò, Niccolò Cipriani, condividerà la sua visione e la missione dell’azienda nel creare una linea di abbigliamento alla moda e di alta qualità, interamente realizzata a Prato con fibre riciclate al 100% e riciclabili.

L’evento sarà trasmesso in diretta giovedì 21 marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:00, sui profili LinkedIn Top Voice e Facebook di Simona Riccio, nonché sul canale YouTube di Parla Con Me®.

Per riascoltare tutte le edizioni precedenti, visita il sito www.parlaconmeofficial.it.

Studenti e insegnanti piangono la prof di arte

È deceduta la professoressa Maria Cristina Fossato, insegnante di Disegno e storia dell’arte. I funerali si terranno oggi giovedì 28 marzo alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonino Martire di Entracque. Aveva insegnato in diversi istituti scolastici della provincia di Cuneo dove era conosciuta come una docente di grandi doti umane oltre che professionali.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

Hanno dovuto inseguirlo tra gli scaffali del supermercato. Il ladro si è infatti messo a correre quando è stato scoperto con la merce rubata nascosta nel giubbotto. È accaduto a Novara, in un supermercato di viale Giulio Cesare, dove un uomo di 45 anni di origine tunisina già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria: è stato notato dagli addetti alla vigilanza mentre girava tra le diverse corsie e prelevava diversi prodotti, nascondendoli sotto il giubbotto, per poi tentare di avviarsi all’uscita. La vigilanza lo ha inseguito e poi gli agenti della polizia lo hanno arrestato.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

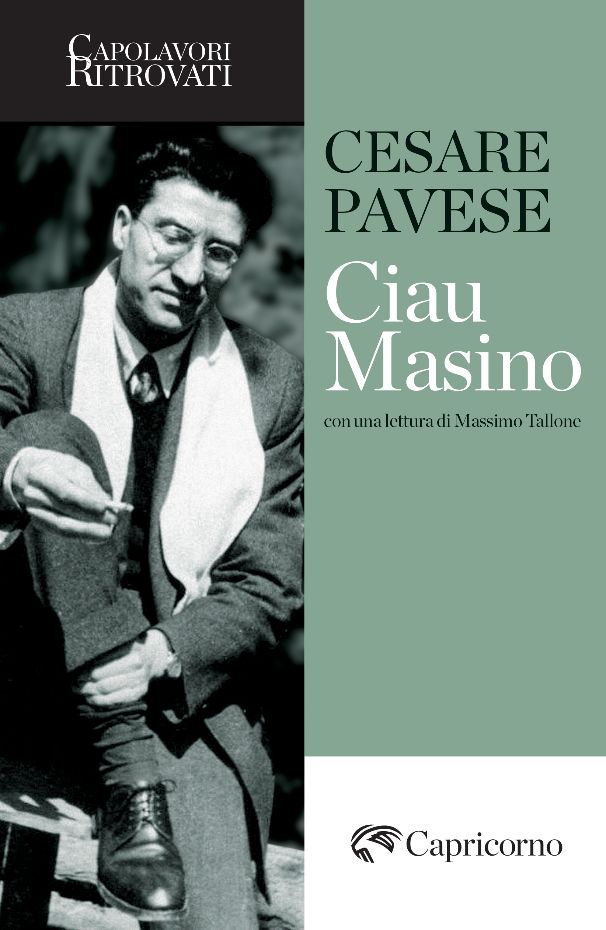

Prende avvio, con la “prima opera compiuta” di Cesare Pavese, la Collana del “Capricorno” tesa a riscoprire i “Classici della letteratura”

“Opera sperimentale”, nasce come ciclo di racconti e poesie che Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo – Cuneo, 1908 – Torino, 1950) scrisse fra il settembre del 1931 ed il febbraio del 1932. Storia non facile, quella di “Ciau Masino” rimasto per lungo tempo inedito e pubblicato, per la prima volta, solo nel 1968 (diciotto anni dopo la tragica scomparsa del grande “cantore di Langa”) da “Einaudi” nel volume dei “Racconti”. Dopo di allora, il silenzio. “Ciau Masino”, come libro autonomo, non venne mai più riproposto. Solo oggi, dopo più di cinquant’anni di assenza dalle librerie, “Capricorno” (nel suo nuovo brand – non più “Edizioni del Capricorno” – più essenziale, moderno ed immediatamente riconoscibile) ripropone la prima affascinante prova narrativa del “giovane” Pavese” nella sua originaria integrità.

Il libro pavesiano, come molti sapranno, si articola in brevi racconti divisi, due alla volta, da una poesia che “serve ad intercalare e a dare la scansione del racconto”. I protagonisti della narrazione sono Masino, giovane giornalista, e Masin, operaio che arriva a Torino dalle colline della “Granda”. Testo “sperimentale” – si è detto – non solo per quell’insolito alternarsi di racconto e poesia, ma anche per l’utilizzo del dialetto, di un dialetto che non va mai ad intaccare, tuttavia, lo scorrere narrativo e che, invece, fa la sua comparsa solo nelle parti dialogate.

In “Ciau Masino” Pavese traccia “racconti paralleli” in cui già si individuano tematiche che saranno, anni dopo, al centro dei capolavori della maturità: il contrasto fra campagna e città, il desiderio di appartenere a un ambiente sociale cui si è incapaci di aderire e quello di evadere in un altrove mitico. E ancora, la straordinaria, sobria Torino degli anni Trenta e quelle sue colline di Langa, radicate per tutta la vita nel cuore, nei pensieri e nell’anima dello scrittore. Insomma, con “Ciau Masino” si entra in presa diretta nel “laboratorio fondativo” delle tematiche pavesiane, trovandosi di fronte a un suggestivo “ritratto dell’artista da giovane”.

L’opera “ è la più sfaccettata e sfacciata mai scritta da Pavese – scrive Massimo Tallone nella prefazione – ardita nella struttura che allude al caleidoscopio di racconti, tutti autoconclusi e pur concatenati; libera nel palleggio fra prosa e stacchi in versi; sfrontata nell’uso dei dialetti”.

“Ciau Masino” è il primo titolo della nuova collana “Capolavori ritrovati della letteratura”, pensata da “Capricorno” per rendere nuovamente disponibili ai lettori scrittori fondamentali e outsider di genio, romanzi imperdibili ma da tempo non più disponibili sugli scaffali delle librerie oppure ingiustamente dimenticati dalla vulgata letteraria. Temi e autori storici della letteratura fra Ottocento e Novecento. In una “Collana” che mette insieme grandi classici, riproposti con lo sguardo degli scrittori di oggi, e gustose (ri)scoperte capaci di stupire il lettore. Libri che da troppo tempo non vengono letti, riportati nel posto che loro compete: il “Gotha” della grande letteratura senza tempo.

Dopo Pavese, seguiranno Guido Gozzano (“L’altare del passato”), Edmondo De Amicis (“Amore e ginnastica”) e Carolina Invernizio (“Nina la poliziotta dilettante”).

Per info: “Capricorno”, via Borgone 57, Torino; tel. 011/3853656 o www.edizionidelcapricorno.com

g.m.

Nelle foto:

– Cover “Ciau Masino”, “Capricorno – Capolavori ritrovati”

– Nuovo logo “Capricorno”

– Massimo Tallone

Cannibalismo tra donne a Moncalieri?

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Che Laura Pompeo sia candidata al Consiglio Regionale del Piemonte, dopo quasi dieci anni da assessore alla cultura e alle pari opportunità al Comune di Moncalieri, appare persino un’ovvietà. Nessuna donna o uomo è confrontabile a lei per cultura, impegno, intelligenza nel Pd in tutta l’area sud di Torino. Il suo è un lavoro quotidiano a cui ha sacrificato anche la carriera accademica di archeologa a fianco del suo maestro Giorgio Gullini. Eppure quello che sta accadendo è pura follia: nella stessa lista regionale c’è chi vorrebbe candidare altre due donne moncalieresi. Di follie e non solo follie se ne leggono tante: come il civico del Barolo Damilano che fugge da una candidatura europea appena si parla di Albertini in FI e vorrebbe imporre un suo dipendente candidato in Regione, malgrado il possibile conflitto di interessi con le acque minerali di cui è il re, sia lampante perché materia su cui legifera la Regione. Non c’è da stupirsi di nulla. La politica è diventata una maionese impazzita. Ma che il maschilismo moncalierese introduca il cannibalismo tra donne non era ancora accaduto. Non credo che questo sia femminismo: un eccesso di candidate donne porta solo confusione personalistica di bassissimo livello. La candidata legittima e titolata è una sola. Il Sindaco di Moncalieri dovrebbe capirlo o la candidata presidente o la segretaria del Pd dovrebbero farlo ragionare. Usare le donne per scopi strumentali è quanto di più lontano dalla parità. Le altre due candidate moncalieresi dovrebbero esse stesse fare una riflessione e capire che non possono accettare di farsi usare per scopi che hanno poco a che vedere con la politica.

Che Laura Pompeo sia candidata al Consiglio Regionale del Piemonte, dopo quasi dieci anni da assessore alla cultura e alle pari opportunità al Comune di Moncalieri, appare persino un’ovvietà. Nessuna donna o uomo è confrontabile a lei per cultura, impegno, intelligenza nel Pd in tutta l’area sud di Torino. Il suo è un lavoro quotidiano a cui ha sacrificato anche la carriera accademica di archeologa a fianco del suo maestro Giorgio Gullini. Eppure quello che sta accadendo è pura follia: nella stessa lista regionale c’è chi vorrebbe candidare altre due donne moncalieresi. Di follie e non solo follie se ne leggono tante: come il civico del Barolo Damilano che fugge da una candidatura europea appena si parla di Albertini in FI e vorrebbe imporre un suo dipendente candidato in Regione, malgrado il possibile conflitto di interessi con le acque minerali di cui è il re, sia lampante perché materia su cui legifera la Regione. Non c’è da stupirsi di nulla. La politica è diventata una maionese impazzita. Ma che il maschilismo moncalierese introduca il cannibalismo tra donne non era ancora accaduto. Non credo che questo sia femminismo: un eccesso di candidate donne porta solo confusione personalistica di bassissimo livello. La candidata legittima e titolata è una sola. Il Sindaco di Moncalieri dovrebbe capirlo o la candidata presidente o la segretaria del Pd dovrebbero farlo ragionare. Usare le donne per scopi strumentali è quanto di più lontano dalla parità. Le altre due candidate moncalieresi dovrebbero esse stesse fare una riflessione e capire che non possono accettare di farsi usare per scopi che hanno poco a che vedere con la politica.Breve storia di Torino

1 Le origini di Torino: prima e dopo Augusta Taurinorum

2 Torino tra i barbari

3 Verso nuovi orizzonti: Torino postcarolingia

4 Verso nuovi orizzonti: Torino e l’élite urbana del Duecento

5 Breve storia dei Savoia, signori torinesi

6 Torino Capitale

7 La Torino di Napoleone

8 Torino al tempo del Risorgimento

9 Le guerre, il Fascismo, la crisi di una ex capitale

10 Torino oggi? Riflessioni su una capitale industriale tra successo e crisi

1.Le origini di Torino: prima e dopo Augusta Taurinorum

“Torino è una città che invita al rigore, alla linearità, allo stile. Invita alla logica, e attraverso la logica apre alla follia”. Queste le parole del grande intellettuale Italo Calvino, forse un po’ di parte, certo, ma non per questo meno veritiere.

Così abituati a guardare lontano, intenti ad indagare il mondo oltre i confini visibili, perennemente alla ricerca di “qualcos’altro” in un “laggiù” di labile definizione, spesso diamo per scontato ciò che ci circonda, e talvolta nemmeno ci impegniamo a conoscere i luoghi a noi più vicini.

Rifletto spesso su tale tematica con i miei studenti a scuola, approfittando delle potenzialità della materia che insegno; quando chiedo ai ragazzi di raccontarmi una loro esperienza riguardo a mostre d’arte, musei o luoghi culturalmente conosciuti, mi rendo conto di quanto poco conoscano il territorio in cui vivono, è più probabile infatti che essi si siano ritrovati per le strade di qualche capitale straniera e non di aver visitato Palazzo Madama, Palazzo Reale, un qualunque museo torinese di arte contemporanea o qualche luogo cittadino che proprio nulla ha da invidiare all’ “esotico” estero.

Non ne faccio loro una colpa, anche io tendo spesso a “incappare” nel medesimo errore, protesa verso il desiderio di prendere aerei e partire, corro per prima il rischio di tralasciare interessanti occasioni di visita di esposizioni d’arte di artisti che magari apprezzo particolarmente e che si svolgono proprio a Torino.

È secondo quest’ottica che ho deciso di scrivere tale serie di articoli dedicati alla capitale sabauda, per riscoprire e tentare di approfondire la storia e le vicissitudini di quella che è la mia città natale, la stessa che mi pare così lontana anche se abito nei suoi vicinissimi confini, che talvolta mi ha stancato, che non sempre mi ha accolto o confortato, della quale spesso mi sono dimenticata, ma a cui rimango indissolubilmente affezionata.

È secondo quest’ottica che ho deciso di scrivere tale serie di articoli dedicati alla capitale sabauda, per riscoprire e tentare di approfondire la storia e le vicissitudini di quella che è la mia città natale, la stessa che mi pare così lontana anche se abito nei suoi vicinissimi confini, che talvolta mi ha stancato, che non sempre mi ha accolto o confortato, della quale spesso mi sono dimenticata, ma a cui rimango indissolubilmente affezionata.

Torino è così, una città antica che accetta le sfide della globalizzazione e della multiculturalità, attenta alla qualità ambientale, dove da sempre il saper fare si accompagna al saper pensare, è localitàforte delle proprie radici eppure pronta a fronteggiare le numerose riqualificazioni urbane che nei secoli si sono succedute, invasive e necessarie, le medesime che ora stabiliscono l’aspetto multiforme di quella che è stata la prima capitale d’Italia.

Nel capoluogo popoli, culture, tradizioni e differenti consuetudini si sono stratificate nel tempo, a partire dagli usi e costumi degli antichi romani, fino ai cittadini odierni, autoctoni, migranti e tutte quelle etnie in equilibrio tra il mantenere le proprie usanze e l’imparare il dialetto locale.

La storia di Torino è qualcosa di tangibile, passeggiando per le vie della città infatti ci si imbatte continuamente in testimonianze del passato: le Porte Palatine, gli edifici di Italia 61, le palazzine barocche e le ville liberty, le chiese ed i monumenti, tutti tasselli di un’unica grande vicenda che comincia più di duemila anni fa, ai tempi di un piccolo insediamento chiamato Taurasia, distrutto da Annibale nel 218 a.C.

La nascita e lo sviluppo della città sono indissolubilmente legati alla posizione geografica che essa occupa: Torino sorge sulla sponda occidentale del Po, nella regione chiamata “Pedemontium” ossia “la terra ai piedi delle montagne”, uno strategico crocevia assai significativo per i commerci, sia via terra che via acqua. Fin dai tempi antichi eserciti, mercanti e pellegrini erano costretti ad attraversare il fiume in quel preciso punto geografico, laddove sorgeva il piccolo villaggio Taurasia. Nei secoli sono molti coloro che ambiscono al controllo dello stabilimento, rilevante scalo tattico e commerciale, nonché snodo significativo posto sulla via che collega il Sud della Francia e il Nord dell’Italia.

Tutt’ora Torino sorge lungo la principale articolazione stradale e ferroviaria dell’area alpina, su un percorso che da sempre è ritenuto di considerevole importanza, da qui infatti sono passati, secondo gli studiosi, dapprima Annibale, nella sua marcia verso Roma e successivamente, nel 773, l’esercito di Carlo Magno, durante la calata in Italia.

Il tempo conferma la centralità della posizione strategica dell’antica Augusta Taurinorum, abbracciata dai fiumi e protetta dal duplice ruolo delle montagne, da una parte le Alpi, dall’altra i Colli del Monferrato, che sia mettono in comunicazione la città con i comuni limitrofi, sia fungono da barriera protettiva naturale; gli stessi Savoia, i “custodi dell’Italia” approfitteranno dell’ubicazione dell’urbe per gestire i propri poteri.

La natura dunque favorisce la nascita di un insediamento destinato ad ingrandirsi nei secoli, ma se da subito le condizioni di vita paiono favorevoli per la cittadinanza, sarà necessario attendere diversi secoli prima che la Storia si accorga della bella Torino, relegata per tempo immemore alla condizione di cittadina di provincia, adombrata dalle limitrofe Asti e Vercelli, infatti solo verso la fine del Cinquecento, grazie ai Savoia che qui sposteranno la propria corte, al capoluogo viene riconosciuto peso politico e comincia a brillare di luce propria.

Ma andiamo per ordine, poiché assai remote sono le origini della nostra città; l’area appare abitata fin dall’epoca tardo paleozoica, come testimoniano i numerosi ritrovamenti di utensili in pietra.

All’epoca la regione doveva essere ricoperta di foreste e acquitrini, tuttavia già i coltivatori dell’età neolitica erano intervenuti a favore di una repentina trasformazione del paesaggio, processo che continueràattraverso diverse azioni di bonifica dall’età medievale fino all’etàmoderna.

I primi abitanti del Piemonte sono i Celto-Liguri, gruppi migranti celtici che mentre si spostano verso il Nord della Penisola si fondono con alcune tribù liguri già presenti sul territorio.

Si tratta di popolazioni dedite all’agricoltura, con un livello di organizzazione politica e culturale non molto sviluppata, vivono sparsi per le radure tra le foreste, coltivano segale e granaglie e allevano pecore e maiali. Nello specifico sono gli Insubri e i Taurini ad occupare le sponde del fiume Po.

Come è noto, il destino di Torino risulta legato –almeno a livello di nomenclatura- ai Taurini, da cui deriva l’appellativo “Augusta Taurinorum”, dall’animale totemico attribuito alla tribù, ossia il “taurus”, -che tutt’oggi rimane simbolo indiscusso della moderna cittàpiemontese-.

Ben poco sappiamo di tale popolazione, se non che compare negli annali nel 218 a.C., quando tenta invano di fermare la discesa di Annibale, per poi entrare a far parte delle tribù inglobate nella sfera culturale e politica di Roma che, a partire dalla metà del II secolo a.C., colonizza la zona subalpina nordoccidentale per aprirsi una piùfacile via verso la Gallia.

Lo spirito decisamente concreto e pratico dei romani fa sì che le cittàfondate nel territorio piemontese rispondessero a precise funzioni: si tratta di avamposti militari e centri di governo che favoriscono il controllo e la comunicazione lungo il tragitto verso le Alpi.

Tra questi insediamenti spicca per importanza Augusta Taurinorum.

Le leggende prendono il sopravvento sulle sporadiche fonti accreditate riguardanti le origini di Torino, se diverse sono le versioni fantasiose legate alla fondazione del capoluogo, dall’altra sono poche e controverse le notizie degli studiosi dedicate a tale argomentazione.

Lo stesso appellativo apre a diverse ipotesi interpretative: secondo alcuni “Iulia Augusta Taurinorum” viene fondata da Giulio Cesare durante le sue campagne militari in Gallia, secondo altri invece il nome della cittadina si rifà all’imperatore Ottaviano, meglio noto con l’appellativo di Augusto.

Vi è poi la versione di una duplice fondazione, suggerita da diversi studi del terreno, dai quali si denota una lavorazione dei campi limitrofi alla città che suggerisce una edificazione svoltasi in momenti differenti.

Quel che invece è noto riguarda la trasformazione del villaggio tribale prima in colonia militare poi in “civitas”, ossia una città con una propria struttura amministrativa ben definita; all’incirca nello stesso periodo viene fondata “Augusta Pretoria”, l’odierna Aosta, con lo scopo di assicurare il dominio romano sulla vallata circostante e sui valichi del Grande e del Piccolo San Bernardo.

Dalle fonti tuttavia si evince che l’edificazione effettiva di Augusta Taurinorum avviene nel corso del I secolo a.C.; i lavori di costruzione seguono lo schema prefissato dalla tradizione romana e la colonia si struttura secondo una griglia rettangolare circondata da una cinta muraria di circa 2,5 km.

Lo spazio interno è diviso da due strade principali, il Cardo e il Decumano – le attuali via Garibaldi e via San Tommaso -, rimane invece incerta l’ubicazione del foro, anche se probabilmente doveva occupare l’attuale zona in cui oggi si trova il municipio. All’interno delle mura, le strade secondarie suddividono lo spazio urbano in “insulae”, isolati residenziali dotati di fognature sotterranee e pavimentazioni regolari e ordinate.

La nuova colonia viene inoltre dotata di un acquedotto per la fornitura idrica, bagni pubblici, templi e un teatro, le cui fondamenta sono ancora visibili accanto a Palazzo Reale.

Lo schema rettilineo rimane alla base della Torino moderna e resta inevitabile punto di partenza per tutti i successivi sviluppi urbanistici eseguiti fino ai giorni nostri.

Altra questione aperta riguarda gli abitanti: molto probabilmente si tratta di immigrati provenienti direttamente da Roma o veterani dell’esercito, solo in una minoranza potevano discendere direttamente dalla tribù dei Taurini.

L’importanza della colonia rimane relegata al transito stradale e alla riscossione dei pedaggi; essa tuttavia è indicata nei documenti dell’epoca come snodo primario all’interno della grande rete di comunicazione costruita dai Romani per agevolare il transito di merci, truppe e messaggeri imperiali in tutta l‘Italia settentrionale.

La situazione muta bruscamente nel III secolo a.C., quando la guerra civile, la recessione economica e le incursioni barbariche minano l’esistenza stessa di Roma. La crisi colpisce tutto l’Impero, ma sono proprio le colonie sorte lungo le rive del Po che devono fronteggiare in prima linea gli invasori germanici.

Augusta Taurinorum rimane per molto tempo, come le altre province, in una situazione instabile, preda del vuoto di potere dovuto al crollo delle istituzioni governative e politiche romane fino all’emergere di una nuova autorità: il vescovo, simbolo della Chiesa Cristiana. Per i secoli a venire è questa la figura essenziale a cui tutta la comunità si rivolge e sulle cui spalle pesa il gravoso compito di organizzare la nuova vita cittadina all’alba dell’avvento del Cristianesimo.

Non si sa molto riguardo alla diffusione della nuova religione in Piemonte, la tradizione si sofferma sull’avvento del culto dei tre martiri (Ottavio, Avventore, Solutore), particolarmente apprezzato proprio a Torino, cerimoniale religioso surclassato poi dall’adorazione di Giovanni Battista.

Scarse sono le notizie a proposito del primo vescovo di Torino, probabilmente un certo Massimo, pupillo di Eusebio e forse anche di Ambrogio, arcivescovo di Milano. Massimo era un buon imprenditore edile, a lui infatti si deve l’edificazione del primo edificio ecclesiastico locale, una chiesa probabilmente dedicata al Salvatore, ubicata dove ora sorge il Duomo. Attraverso l’architettura egli ritiene di esorcizzare i demoni pagani che albergano tra le rovine dell’antica città romana, costruendo chiese e santuari laddove sorgevano gli antichi templi dedicati agli dei. Inoltre egli riveste la figura del principe-vescovo, così come i suoi contemporanei Ambrogio di Milano, Agostino d’Ippona e Gregorio di Tours. La sua figura austera, severa e forte si fa punto di riferimento per i suoi successori, i quali come lui si adoperano per difendere la città dai barbari, dare asilo ai profughi e riscattare i prigionieri.

Decisamente interessanti sono i sermoni redatti da Massimo, grazie ai quali ci è possibile immaginare come doveva essere la lontana societàtorinese agli albori della diffusione del Cristianesimo.

All’interno dei testi spiccano le critiche feroci mosse dal vescovo nei confronti dei cittadini, costantemente invitati al pentimento, ad allontanarsi dai beni materiali, sovente accusati di pigrizia e venalità: della prima comunità torinese ne esce un quadro tutt’altro che edificante.

Eppure tali sono le origini di Torino.

Affondiamo le nostre arcaiche radici in una turbolenta cittadinanza ancora legata ai vecchi culti, che tuttavia con fatica e forza si è poi evoluta fino ai giorni nostri, passando per le guerre contro i barbari, la dominazione sabauda fino a Napoleone e oltre.

Complessa e stimolante è la vicenda di Torino e questo è solo l’inizio.

Alessia Cagnotto