Quattro serate di “satira tagliente” allo “Spazio Kairos” di Torino. In programma anche un “debutto nazionale” e un’“anteprima” regionale

Dal 5 all’8 marzo (ore 21)

Eccola di nuovo! Ritorna, da giovedì 5 a domenica 8 marzo (ore 21), sul palco dello “Spazio Kairos”, teatro creato e gestito dalla Compagnia “Onda Larsen”, in via Mottalciata 7, a Torino, la “settimana della stand up comedy”. Un ritorno (diciamolo pure!) sempre molto gradito e atteso, particolarmente in tempi bui come quelli odierni, che non c’è verso di mandarli a quel paese, e che, con molta difficoltà riescono a strapparci pochissimi sorrisi e un po’ di beata spensieratezza. Ma con l’iniziativa di “Onda Larsen”, che, in questi anni sta lavorando molto per avvicinare nuovo pubblico – soprattutto giovane – al teatro andiamo sul sicuro! La risata è assicurata. Ma (attenzione!) una risata mai “sbracata”, ma sempre strettamente legata all’intelligenza della satira, quella più tagliente e costruttiva.

Spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di “Onda Larsen”: “La ‘stand up comedy’ ha il potere di esplorare sentieri impervi, difficili e si colloca in una zona ibrida tra spettacolo, ironia del presente e comicità. Quando abbiamo deciso di organizzare la nostra stagione e in particolare la settimana della ‘stand up’ abbiamo ragionato così: fin dove possiamo spingere con il pubblico a ridere? Dov’è il confine con tra ciò che è verità e ciò che è spettacolo? Fino a dove possiamo osare noi come artisti e fare in modo che il pubblico si innamori del teatro?”.

Nasce da queste sagge domande la “quattro giorni”, comprensiva di “quattro spettacoli”, programmata dalla “Compagnia Teatrale” torinese, operante in quartieri non proprio “facili” della Città, a cavallo fra “Barriera di Milano”, “Regio Parco” e “Aurora”. Ancora De Leo: “Tenendo sempre presente che la risata è per noi il miglior veicolo per lanciare messaggi, abbiamo scelto spettacoli che sono unici nel loro stile e capaci di arrivare al cuore dello spettatore. Quattro appuntamenti per sì ridere ma anche per ricordarsi che l’irriverenza unita all’ironia, è la migliore arma contro l’impigrimento mentale”.

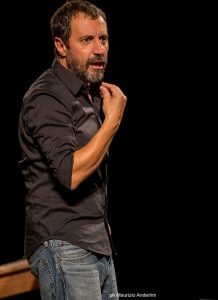

Ad aprire le danze (giovedì 5 marzo) sarà la giovane attrice torinese (per lei un debutto nazionale), Giulia Pont che, lo scorso anno, qui firmò tre “sold out”, con “Jukebox Comedy”, per la regia di Claudia Carucci; poi (venerdì 6 marzo) tocca al milanese Walter Leonardi con “Recital (Best of)”, Produzione “buster”, quindi (sabato 7 marzo) torna allo “Spazio Kairos” il torinese Francesco Giorda presentando (in anteprima regionale) “Oh my gods!”, Produzione “Teatro della Caduta”. A chiudere (domenica 8 marzo), un nome amatissimo, Paolo Faroni, con “Flusso d’incoscienza”, per la regia di Elisabetta Misasi.

Così i quattro presentano le loro pièces:

Giulia Pont: “La domanda ‘Che musica ascolti?’ mi ha sempre gettato nel panico: non serve a rompere il ghiaccio, ma a giudicarti. Comicità, musica e ansia si mescolano per dare vita ad una ‘playlist’ di disagi. E l’elenco non finisce qui …”.

Walter Leonardi: “Uno spettacolo libero, libero da linee drammatiche, libero da linee comiche e libero da linee di qualsiasi forma lineare / Fa ridere, commuove, ci si incazza ma se si sta attenti a volte si gode di poesia / Ovvero di bellezza / Ovvero ci si diverte …”.

Francesco Giorda. Di lui scrive Maura Sesia (sipario.it): “C’è sempre da ridere con Francesco Giorda […] Ma tutto ha una misura, ‘tout se tient’, ed il gioco a cui l’attore fa partecipare i suoi interlocutori è molto serio”.

Paolo Faroni: “ ‘Flusso d’incoscienza’ si ispira al famoso ‘Flusso di coscienza’ di Joyce. Un’ispirazione così forte che non ho dovuto nemmeno leggere i suoi libri. Anzi, per dirla tutta, non ho nessuna voglia di essere cosciente sul palco, che per quello c’è già la vita. E l’incoscienza è senza dubbio l’unico modo per affrontare questi tempi intricati e paranoici. Soprattutto se vieni dalla provincia”.

Per ulteriori info: tel. 351/4607575 o www.ondalarsen.org

g.m.

Nelle foto: Giulia Pont; Walter Leonardi (Ph. Maurizio Anderlini); Francesco Giorda e Paolo Faroni

L’acceso, per non dire quasi violento, confronto sul prossimo referendum costituzionale sulla

L’acceso, per non dire quasi violento, confronto sul prossimo referendum costituzionale sulla