Di Renato Verga

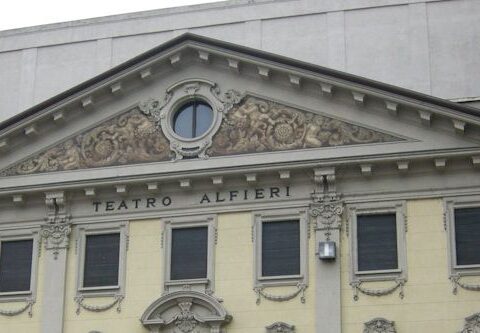

Non serve cercare un filo rosso tra i brani del secondo concerto della stagione sinfonica Rai: il vero

tema della serata era uno solo, Kirill Petrenko. È per lui che l’Auditorium Toscanini di via Rossini

si è riempito in ogni ordine di posti. È per lui che il pubblico torinese, da giorni in fermento, si è

lasciato trascinare in una nuova, magnetica lezione di direzione orchestrale. Otto volte sul podio

dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai in più di vent’anni, Petrenko ha con questa formazione

un’intesa speciale, costruita sulla fiducia reciproca e su un linguaggio condiviso che non ha bisogno

di parole.

Il pubblico sarebbe accorso anche se in programma ci fosse stato Fra Martino campanaro. Ma, per

fortuna, la serata offriva ben altro: un viaggio nel Novecento mitteleuropeo e un ritorno luminoso al

classicismo di Beethoven.

Janáček e Bartók, il folklore senza confini

La prima parte del concerto accosta due autori lontani solo in apparenza. Leoš Janáček e Béla

Bartók guardano entrambi alle radici popolari, ma senza indulgere nei colori pittoreschi o nel

nazionalismo accademico di Smetana e Dvořák. Per loro il folklore non è cartolina, ma linguaggio:

una grammatica nuova con cui ridisegnare la musica dopo la crisi della tonalità.

Nelle Danze lachiane, Janáček distilla il canto moravo fino a renderlo struttura viva. Petrenko lo

accompagna con una delicatezza sorprendente, come se accarezzasse le pieghe di una lingua

arcaica. Il tono pastorale della prima danza, il lirismo tenero della seconda, la rude energia della

terza — il “martellare del fabbro”, come lo chiamava il compositore — vengono disegnati con

precisione millimetrica, ma mai fredda. L’orchestra risponde con un suono terso e flessibile, i legni

chiacchierano come in una scena di villaggio, gli archi danzano con leggera ironia. Nella sesta

danza, la musica esplode in un tripudio di ritmo e luce: Petrenko la fa vibrare con gioia quasi fisica,

trasformando la sala in un paesaggio sonoro di colline e vento.

Poi, di colpo, il quadro bucolico svanisce. Con la suite da Il mandarino meraviglioso di Bartók, il

direttore ci trascina in un’altra dimensione: quella oscura e febbrile della città moderna. Il racconto

di Melchior Lengyel – sesso, denaro, morte – trova nella musica un corrispettivo visivo e viscerale.

Petrenko dirige con lucidità chirurgica: ogni dissonanza, ogni contrazione ritmica ha un senso

preciso. Il suono è barbarico ma non brutale, illuminato da una tensione interiore che ne svela la

logica. Il clarinetto seduce, gli ottoni esplodono, le percussioni feriscono. E poi, nel finale, la

trasfigurazione: le dissonanze si sciolgono in una luce impalpabile, quasi un perdono. Petrenko

riesce a rendere questo passaggio con una spiritualità rarefatta, sospesa tra dolore e redenzione.

Beethoven: la chiarezza come emozione

Dopo tanta energia tellurica, serve un intervallo per respirare. Ma il ritorno in sala è una rivelazione:

la Seconda Sinfonia di Beethoven, che sotto la bacchetta di Petrenko diventa un inno alla vitalità,

alla costruzione lucida, alla gioia come forma di resistenza.

Il direttore ridisegna la partitura come un prisma di luce. L’introduzione lenta è un respiro

trattenuto, l’Allegro con brio un turbine di idee. Tutto è controllato ma mai ingessato: le

modulazioni insolite, tanto criticate dai contemporanei, diventano per Petrenko un terreno di

scoperta. Il dialogo fra le sezioni è un esercizio di equilibrio miracoloso: legni che cantano come in

Mozart, timpani che punteggiano con eleganza, archi che respirano insieme, come un organismo

unico.

Lo Scherzo è un piccolo prodigio: ironico, leggero, ma sempre sotto tensione. Petrenko lo

costruisce con mani d’orafo, misurando ogni dinamica come un regista della parola musicale. E

quando arriva il Finale, la sinfonia diventa un’esplosione di energia controllata: un gioco ritmico in

cui la chiarezza si fa emozione, e la gioia non è mai superficiale.

Il gesto del direttore – asciutto, preciso, magnetico – traduce il pensiero in suono con una

naturalezza che dovrebbe essere studiata nei conservatori. Ogni movimento delle mani ha un senso,

ogni sguardo accende una risposta immediata nell’orchestra. Alla fine, il pubblico esplode in un

applauso al calor bianco, ma sono gli stessi musicisti, con il loro sorriso riconoscente, a dire la

verità più profonda: con Petrenko sul podio, suonare è un atto di felicità.