Solo fino a domenica 5 marzo alla Galleria Sabauda

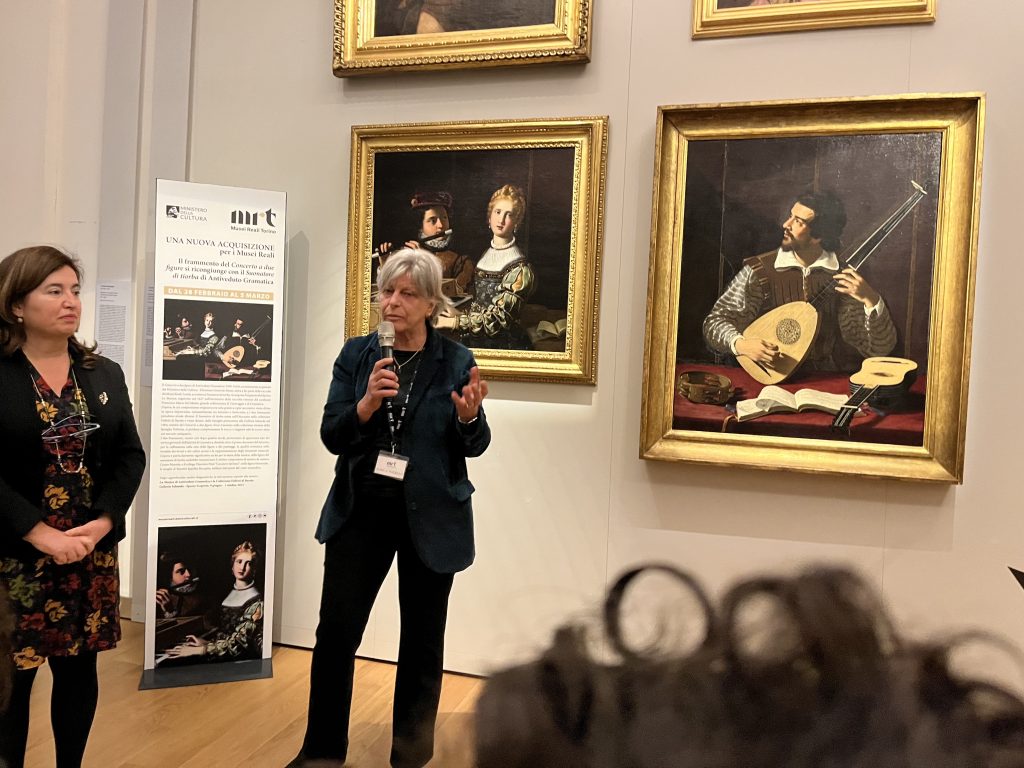

Visibilmente emozionata, Maura Picciau, dirigente della Direzione Generale Musei, giunta appositamente a Torino per la solennità dell’occasione, parla di “fonte di soddisfazione”.

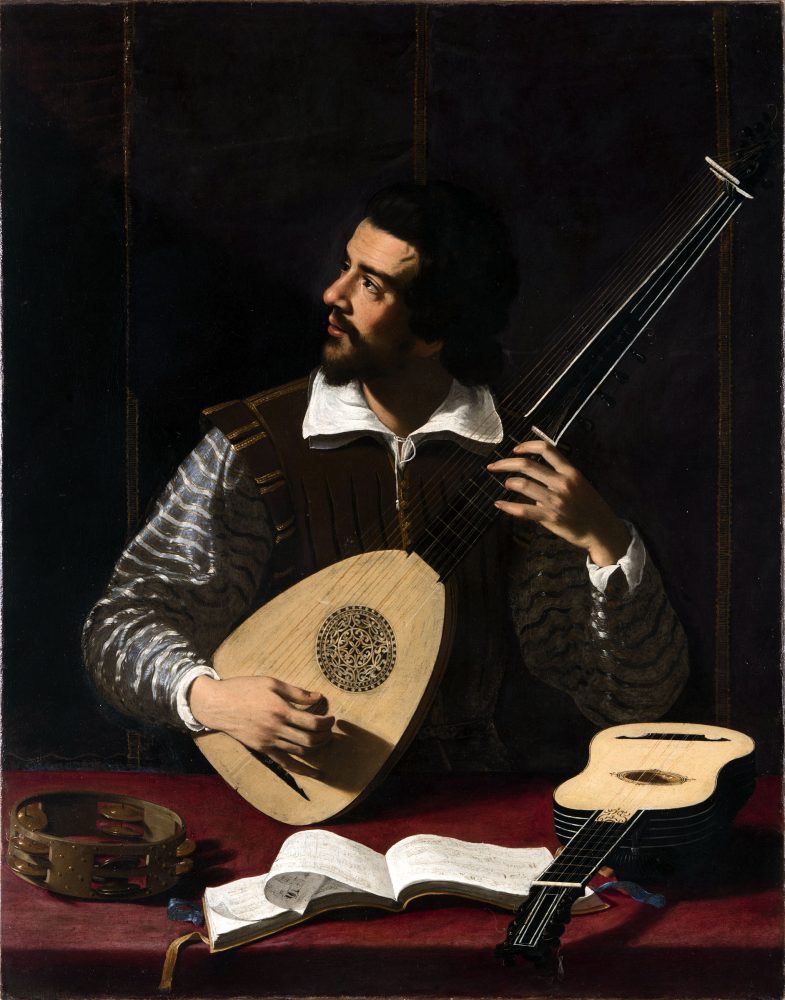

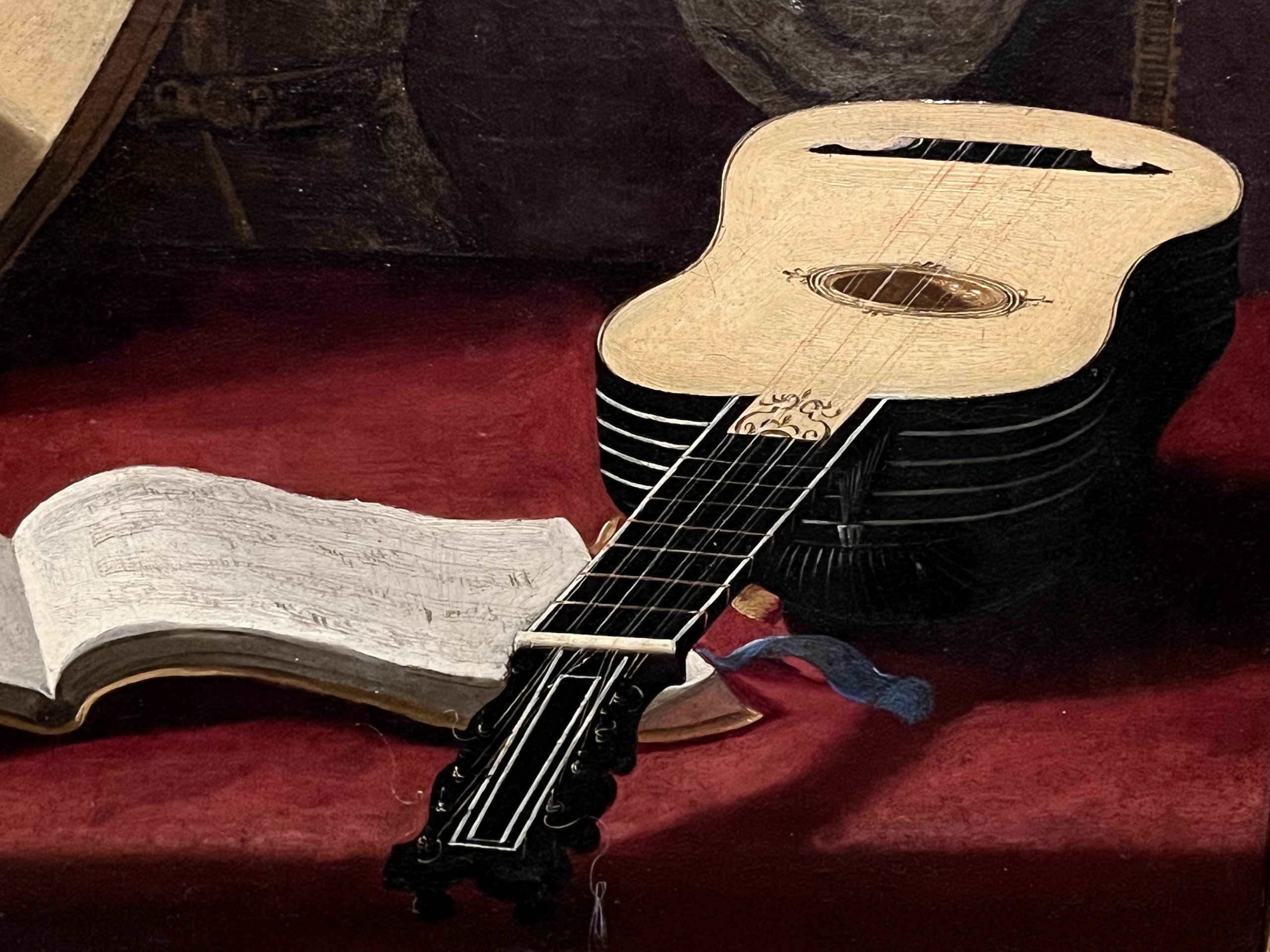

E sottolineando il grande lavoro di trattative e studi che hanno preceduto questa inaugurazione, un lavoro durato più di un anno e mezzo, punta l’attenzione sull’obiettivo del Ministero, ormai ventennale, all’arricchimento dei musei pubblici: consolidato lo scorso anno con una interessante voce di spese per gli acquisti, che ha fatto sì che questo “Concerto a due figure” di Antiveduto Gramatica, dipinto tra il 1608 e il 1612, un olio su tela pressoché quadrato (83 x 88,5 cm) potesse essere ricongiunto al “Suonatore di tiorba” che già fa parte del patrimonio della Galleria Sabauda: “uno dei vertici giovanili dell’attività di Gramatica – affermano i responsabili – per la raffinatezza nella resa delle figure e dei panneggi, la qualità cromatica nelle tonalità dei bruni e dei colori accesi e la rappresentazione degli strumenti musicali”.

Sottolinea ancora la dirigente “il coraggio e la discrezione” dell’intera operazione, compiuta con “doppio controllo anche quadruplo controllo”, a significare la ricchezza e l’importanza dell’opera, l’urgenza perché essa venisse presto ricongiunta e potesse riformare ottimisticamente un unicum con la tela consorella. “Un’opera importante per la storia dell’arte, e vorrei dire quasi delle arti”, conferma Enrica Pagella Direttrice dei Musei Reali. “Un momento di memoria della città” che viene a far parte di un progetto ben più ampio: “L’incremento dei patrimoni può avvenire per via di donazioni, che attestano il radicamento dell’istituzione nella comunità di riferimento, oppure per via di acquisti, tesi a valorizzare, arricchire e talvolta risarcire o completare la catena di valori storici e artistici che si è sedimentata nel tempo.”

L’interessamento del Ministero è il frutto dell’intuito e degli sforzi appassionati di due galleristi torinesi, Massimiliano Caretto e Francesco Occhinegro, che scoprono il “Concerto” sul mercato dell’antiquariato londinese. La tela è nelle mani di Derek Jones e il punto primo è quello di distogliere la volontà dell’antiquario a voler interpellare un più vasto mercato internazionale. Memori del “Suonatore” e certi di una medesima radice delle due tele a seguito dell’attento studio del critico Gianni Papi, massimo specialista di Gramatica (che ricordiamo ebbe origini senesi, che arrivato a Roma appena ventenne potè già metter su una bottega tutta sua e ospitare i primi passi di Caravaggio nella città dei Papi, che potè godere degli appoggi di una personalità influente come il cardinale Francesco Maria Dal Monte) – tele suddivise assai presto, dal momento che due opere potevano rendere sul mercato assai più di una sola -, forti di ulteriori indagini diagnostiche e della conoscenza di copie posteriori che attestavano l’unicità della composizione, i due galleristi si mettono in contatto con il museo torinese in modo da consolidare una scelta che avrebbe portato al ricongiungimento.

Prima di arrivare agli sviluppi ultimi dell’operazione, risulta estremamente interessante l’ascolto della ricca narrazione da parte di Annamaria Bava, forse la persona che più da vicino ha seguito le tante vicende che interessano le due opere, dell’excursus che inevitabilmente abbraccia in esclusiva “Il suonatore” e abbandona alla piena solitudine artistica il “Concerto”, velocemente scomparso ad ogni conoscenza. Quindi è bene ricordare come “Il suonatore”, giunto a Torino nel 1635 – forse complice un veloce passaggio o una più lunga permanenza in città già una quindicina di anni prima dello stesso Gramatica – tra le diciassette opere volute dai Savoia per le proprie raccolte e passato quindi al patrimonio di Tancredi e Giulia Falletti di Barolo e, alla morte di lei (1864), donato dalla famiglia alla Sabauda, sia stato sino al 1928 attribuito al Caravaggio e che soltanto in quell’anno Roberto Longhi gli abbia ridato l’esatta paternità. Dando poi per buono il riconoscimento di una tiorba per lo strumento nelle mani del musico, allora si identificherebbe in Cesare Marotta il protagonista, pugliese d’origine e coniugato con quella Ippolita Recupito che ci guarda dal “Concerto” e che all’epoca fu una delle voci più apprezzate dalle corti, Mantova Roma Ferrara, dal 1603 stipendiata da Dal Monte. Se al contrario si prestasse voce a quella corrente di esperti che vede nello strumento la rappresentazione di un arciliuto (di una cordatura doppia e di un registro più acuto), allora il protagonista diverrebbe Vincenzo Pinti, conosciuto come il “cavaliere del liuto”.

Prima di arrivare agli sviluppi ultimi dell’operazione, risulta estremamente interessante l’ascolto della ricca narrazione da parte di Annamaria Bava, forse la persona che più da vicino ha seguito le tante vicende che interessano le due opere, dell’excursus che inevitabilmente abbraccia in esclusiva “Il suonatore” e abbandona alla piena solitudine artistica il “Concerto”, velocemente scomparso ad ogni conoscenza. Quindi è bene ricordare come “Il suonatore”, giunto a Torino nel 1635 – forse complice un veloce passaggio o una più lunga permanenza in città già una quindicina di anni prima dello stesso Gramatica – tra le diciassette opere volute dai Savoia per le proprie raccolte e passato quindi al patrimonio di Tancredi e Giulia Falletti di Barolo e, alla morte di lei (1864), donato dalla famiglia alla Sabauda, sia stato sino al 1928 attribuito al Caravaggio e che soltanto in quell’anno Roberto Longhi gli abbia ridato l’esatta paternità. Dando poi per buono il riconoscimento di una tiorba per lo strumento nelle mani del musico, allora si identificherebbe in Cesare Marotta il protagonista, pugliese d’origine e coniugato con quella Ippolita Recupito che ci guarda dal “Concerto” e che all’epoca fu una delle voci più apprezzate dalle corti, Mantova Roma Ferrara, dal 1603 stipendiata da Dal Monte. Se al contrario si prestasse voce a quella corrente di esperti che vede nello strumento la rappresentazione di un arciliuto (di una cordatura doppia e di un registro più acuto), allora il protagonista diverrebbe Vincenzo Pinti, conosciuto come il “cavaliere del liuto”.

Le due tele rimarranno affiancate nella sala della Sabauda per una settimana soltanto, sino a domenica 5 marzo, per poi essere nuovamente offerte allo sguardo degli studiosi. Si avranno maggiori notizie ad esempio su quella sigla T94 che è sul retro del “Concerto” (forse un passaggio tra la raccolta Del Monte a quella Torlonia?) o quel numero 1085 che sta alla base della medesima tela, sulla sinistra, certo ai tagli su entrambe le tele e a quei dodici cm mancanti alla base del “Concerto”; forse il tutto da decifrare ponendo a lato un’altra tela, della collezione Lancellotti, quattro musici tra i quali inequivocabilmente si riconosce il Marotta a cui i Savoia nel 1612, data utile per una più esatta datazione del quadro, diedero l’onorificenza di cavaliere.

Dal 9 giugno le due tele saranno al centro di una esposizione – molti i soggetti musicali, non ultime quelle “Muse” che Gramatica, verosimilmente intorno al 1621, realizzò per Vittorio Amedeo I e Cristina di Francia – che prenderà le mosse dalla collezione Falletti di Barolo, ampliando quella sala che racchiude i caravaggeschi e che già oggi mostra sul fondo quel capolavoro che è “L’Annunciazione” di Gentileschi.

Di 350 mila euro è la cifra che il Ministero della Cultura ha versato a mister Jones per l’acquisto e per il fortunato ricongiungimento, lasciandogli l’onere di un tondo 10% di tasse doganali al nostro paese.

Elio Rabbione

Nelle immagini: Maura Picciau, dirigente della Direzione Generale Musei, e Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali, durante la presentazione delle due opere di Antiveduto Gramatica; “Il suonatore di tiorba” e “Concerto a due figure” e particolari.

Case che dovevano ospitare l’imponente marea di immigrati dal Sud (ma non solo; molti a Vallette anche i profughi istriani e giuliano-dalmati), attratti in questa estrema periferia nord-ovest della città, dalla speranza di un lavoro che, sotto la Mole, era soprattutto garantito in quegli anni da mamma Fiàt…Quartiere operaio, quartiere dormitorio, via via Le Vallette hanno poi negli anni conquistato terreno (con buona pace dell’ingegner Gino Levi – Montalcini che nel 1957 ne firmò il piano urbanistico, curando anche la progettazione dei vari edifici) fino a spingersi oggi alla parte nord del verde Parco Carrara, noto più comunemente come Parco della Pellerina e fino a fregiarsi, in un’area di stretto confine, di un’autentica magia urbanistico-sportiva come il complesso dello Juventus Stadium e della Cittadella bianconera, così come di un’imponente centrale per il teleriscaldamento entrata in funzione nell’inverno 2012 e che sembrerebbe fare di Torino la città oggi più teleriscaldata d’Europa. A vent’anni dalla sua progettazione, le Vallette in cui mi trovai a lavorare e che mi trovai a vivere dagli Anni Settanta alla fine degli Ottanta, incutevano, per i “forestieri”, un certo senso di reverenziale rispetto. E anche appena appena – a voler giocare di ottimismo – un po’ di panico. Del resto erano quelli, anche per Torino, gli anni bui del terrorismo, delle Brigate Rosse e di Prima Linea: 19 morti e 130 feriti si contarono in città fra il 1977 e il 1982. Erano quelli anche gli anni di un’accesa contestazione studentesca, figlia o figliastra del ’68. Quella che molti di noi giovani (allora) insegnanti avevano fatto propria o comunque vissuta – direttamente o indirettamente- sulla propria pelle e che ora si trovavano a confrontare con le nuove proteste di ragazzi che non avevano molti anni meno di loro, che okkupavano scuole e organizzavano cortei e manifestazioni anche di forte impatto sulla vita della città, ma poco recepite, se non per farne spesso uso strumentale, dalle istituzioni e da quelle forze politiche cui si chiedeva maggiore attenzione e maggiori risorse per la scuola italiana nel suo complesso. Eventi però che, per valenza politica, sembravano interessare solo marginalmente le Vallette, dove il “buco nero” era fatto principalmente di ribellione e rabbia sociale. Ebbene, in quelle Vallette, a cavallo degli Anni ’70-’80, dove anche la Scuola, così come le Comunità Parrocchiali non meno che la presenza di Enti socio-assistenziali, assumevano un ruolo determinante nell’accompagnamento dei ragazzi e delle loro famiglie, io arrivavo tutte le mattine con un’“affannata” Fiat 127 bordeaux, che avevo battezzato, non so perché ma mi sembrava un nome simpatico, Carolina . Partivo (ero quasi sempre in ritardo) da via Spano, Mirafiori Sud (all’altro capo della città); attraverso corso Sebastopoli, arrivavo a tutta birra in via De Sanctis – via Pietro Cossa per poi imboccare via Sansovino e corso Toscana e ritrovarmi in quel dedalo di strade impreziosito – come detto – dalla soavità di graziosi nomi floreali: via dei Gladioli, via dei Glicini, viale dei Mughetti, via via fino a via delle Magnolie. Qui al civico 9, mi trovavo ogni mattina di fronte a quella media statale, titolata allora al grande “Carlo Levi” (oggi a David Maria Turoldo), che, nel corso degli anni, sarebbe un po’ diventata la mia “seconda casa”. Avevo fatto pochi chilometri e mi sembrava, ogni giorno, d’essere atterrato, con la Carolina fumante, su un altro pianeta. Ero al mio primo incarico diurno. Dall’atrio, volavo ogni giorno due rampe di scale, strappavo al volo dal cassetto personale della sala insegnanti il registro e m’infilavo, con l’irruenza di un vigoroso centometrista ma insieme con la silenziosa leggerezza di una libellula – per non offrire al pubblico ludibrio il mio vituperabile e sempre più proverbiale ritardo – nell’aula di mia competenza. Chiudevo alle spalle la porta, mi dirigevo alla cattedra e mi buttavo, pancia a terra, nella mischia. Calmavo con non poca fatica gli animi e iniziavo ‘a mattinata…

Case che dovevano ospitare l’imponente marea di immigrati dal Sud (ma non solo; molti a Vallette anche i profughi istriani e giuliano-dalmati), attratti in questa estrema periferia nord-ovest della città, dalla speranza di un lavoro che, sotto la Mole, era soprattutto garantito in quegli anni da mamma Fiàt…Quartiere operaio, quartiere dormitorio, via via Le Vallette hanno poi negli anni conquistato terreno (con buona pace dell’ingegner Gino Levi – Montalcini che nel 1957 ne firmò il piano urbanistico, curando anche la progettazione dei vari edifici) fino a spingersi oggi alla parte nord del verde Parco Carrara, noto più comunemente come Parco della Pellerina e fino a fregiarsi, in un’area di stretto confine, di un’autentica magia urbanistico-sportiva come il complesso dello Juventus Stadium e della Cittadella bianconera, così come di un’imponente centrale per il teleriscaldamento entrata in funzione nell’inverno 2012 e che sembrerebbe fare di Torino la città oggi più teleriscaldata d’Europa. A vent’anni dalla sua progettazione, le Vallette in cui mi trovai a lavorare e che mi trovai a vivere dagli Anni Settanta alla fine degli Ottanta, incutevano, per i “forestieri”, un certo senso di reverenziale rispetto. E anche appena appena – a voler giocare di ottimismo – un po’ di panico. Del resto erano quelli, anche per Torino, gli anni bui del terrorismo, delle Brigate Rosse e di Prima Linea: 19 morti e 130 feriti si contarono in città fra il 1977 e il 1982. Erano quelli anche gli anni di un’accesa contestazione studentesca, figlia o figliastra del ’68. Quella che molti di noi giovani (allora) insegnanti avevano fatto propria o comunque vissuta – direttamente o indirettamente- sulla propria pelle e che ora si trovavano a confrontare con le nuove proteste di ragazzi che non avevano molti anni meno di loro, che okkupavano scuole e organizzavano cortei e manifestazioni anche di forte impatto sulla vita della città, ma poco recepite, se non per farne spesso uso strumentale, dalle istituzioni e da quelle forze politiche cui si chiedeva maggiore attenzione e maggiori risorse per la scuola italiana nel suo complesso. Eventi però che, per valenza politica, sembravano interessare solo marginalmente le Vallette, dove il “buco nero” era fatto principalmente di ribellione e rabbia sociale. Ebbene, in quelle Vallette, a cavallo degli Anni ’70-’80, dove anche la Scuola, così come le Comunità Parrocchiali non meno che la presenza di Enti socio-assistenziali, assumevano un ruolo determinante nell’accompagnamento dei ragazzi e delle loro famiglie, io arrivavo tutte le mattine con un’“affannata” Fiat 127 bordeaux, che avevo battezzato, non so perché ma mi sembrava un nome simpatico, Carolina . Partivo (ero quasi sempre in ritardo) da via Spano, Mirafiori Sud (all’altro capo della città); attraverso corso Sebastopoli, arrivavo a tutta birra in via De Sanctis – via Pietro Cossa per poi imboccare via Sansovino e corso Toscana e ritrovarmi in quel dedalo di strade impreziosito – come detto – dalla soavità di graziosi nomi floreali: via dei Gladioli, via dei Glicini, viale dei Mughetti, via via fino a via delle Magnolie. Qui al civico 9, mi trovavo ogni mattina di fronte a quella media statale, titolata allora al grande “Carlo Levi” (oggi a David Maria Turoldo), che, nel corso degli anni, sarebbe un po’ diventata la mia “seconda casa”. Avevo fatto pochi chilometri e mi sembrava, ogni giorno, d’essere atterrato, con la Carolina fumante, su un altro pianeta. Ero al mio primo incarico diurno. Dall’atrio, volavo ogni giorno due rampe di scale, strappavo al volo dal cassetto personale della sala insegnanti il registro e m’infilavo, con l’irruenza di un vigoroso centometrista ma insieme con la silenziosa leggerezza di una libellula – per non offrire al pubblico ludibrio il mio vituperabile e sempre più proverbiale ritardo – nell’aula di mia competenza. Chiudevo alle spalle la porta, mi dirigevo alla cattedra e mi buttavo, pancia a terra, nella mischia. Calmavo con non poca fatica gli animi e iniziavo ‘a mattinata…