Si torna a rievocare, per il settimo anno, il passaggio di Napoleone attraverso la Valle d’Aosta e l’assedio alla Fortificazione sabauda

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno

Bard (Aosta)

Tre giorni di fitti appuntamenti, da venerdì 2 a domenica 4 giugno, e una preziosa (dal punto di vista storico e artistico) rassegna espositiva: questo il ricco programma della settima edizionedi “Napoleonica”, la grande rievocazione storica del passaggio attraverso la Valle d’Aosta di Napoleone Bonaparte con le sue truppe, avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della “Seconda Campagna d’Italia” e conclusasi con l’invasione da parte dell’“Armée de Reserve” francese della Valle e l’assedio al Forte di Bard (“le vilain castel”), che dopo due settimane capitolò ma con l’onore delle armi. Per rivivere quell’episodio storico, sono attesi a Bard più di 300 rievocatori provenienti da tutta Europa. Uomini e donne con abiti dell’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà agli inizi del XIX secolo. L’evento è promosso dall’“Associazione Forte di Bard” in collaborazione con l’Associazione storico-culturale “Il segno del passato” e con i Comuni di Bard e Hône.

I giochi si apriranno venerdì 2 giugno, dalle ore 16, nel Borgo, con l’apertura delle taverne, giochi per bambini, musiche itineranti, ambientazioni d’epoca. Il via ufficiale sabato 3 giugno dalle 10.30 con la grande parata delle truppe dagli accampamenti alla Piazza d’Armi. In mattinata aprirà anche il Mercatino di oggettistica napoleonica nella Piazza di Gola del Forte. Al pomeriggio, dalle ore 16, la prima grande novità di questa edizione: la “Battaglia campale” nelle campagne di Hône. In serata, alle 21.30, la rievocazione del tentativo di passaggio notturno di soldati e cannoni francesi nel Borgo e, alle 22.15, il suggestivo spettacolo piromusicale, con simulazione di incendi e cannoneggiamenti. Domenica 4 giugno, dalle ore 10, riaprirà il Mercatino a tema storico nel Forte; dalle 10.30gara di abilità tra fucilieri, musiche itineranti, giochi d’epoca in Piazza d’Armi e si darà il via al “Trofeo Marbot”: prova itinerante per “rievocatori a cavallo”. Non mancheranno dimostrazioni di “medicina militare”, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30, ci saranno la rievocazione dell’assedio e l’ attacco finale al Forte e alle 16.30 in Piazza d’Armi, la presa del Forte, il raggruppamento delle truppe e la firma della resa.

L’ingresso alla manifestazione è a pagamento (8 Euro, gratuito per bambini da 0 a 10 anni) nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 giugno.

A prezioso corollario delle molteplici iniziative, la mostra “Napoleone nei documenti storici di Ceva e Moretta. Documenti messi a disposizione dal Comune di Ceva e dal Comune di Moretta”, curata da Andrea Briatore e Silvia Oberto. La rassegna presenta al pubblico, all’interno della Cappella del Forte, una serie di preziosi documenti e opere d’arte che testimoniano il legame tra le tre realtà e il passaggio di Napoleone Bonaparte. Il Forte di Ceva, al pari del precedente Castello di Bard, venne fatto radere al suolo per volontà dell’imperatore francese. Un grande plastico illustra le peculiarità architettoniche del Forte di Ceva edificato nel XVI secolo e mai più ricostruito, affiancato da una serie di acquerelli su tela prestati dall’“Archivio di Stato di Torino”, oltre a documenti originali tratti dagli archivi comunali. La sezione dedicata a Moretta presenta invece una serie di cartografie che documentano l’introduzione delle forme di Catasto volute da Napoleone, dopo la sua conquista di gran parte del “Regno Italico”, messe in relazione con il precedente “Catasto particellare Sabaudo”. L’esposizione è aperta negli abituali orari di apertura del Forte di Bard sino a domenica 4 giugno. L’accesso è incluso nel biglietto di ingresso alle altre aree espositive.

g.m.

Per info: “Associazione Forte di Bard”, tel. 0125/833811 o www.fortedibard.it

“I Templari in qualche modo c’entrano sempre” fa dire Umberto Eco a un personaggio di un suo romanzo. In effetti, a nove secoli di distanza dalla fondazione dell’Ordine del Tempio, quei Cavalieri con il manto bianco su cui svetta una grande croce rossa, rappresentati magistralmente nelle incisioni di Gustave Dorè, restano il più importante Ordine religioso-militare. Nel nuovo libro di Pierluigi Baima Bollone “Medioevo e Templari in Piemonte” edito da Priuli & Verlucca, c’è gran parte della storia del Piemonte, dai Goti ai Franchi e ai Longobardi fino al Novecento. Professore emerito di Medicina legale all’Università di Torino, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sulla Sindone, Baima Bollone indaga sulla formazione dell’ambiente medioevale nei territori piemontesi e sulla presenza dell’Ordine templare nel nord-ovest della penisola e in particolare nella nostra regione con le tracce monumentali che ne sono rimaste e ne documentano l’esistenza. Le pagine del suo volume sono una cavalcata impetuosa attraverso i secoli, al fianco del re dei Franchi e di tanti altri personaggi che hanno fatto la storia della terra subalpina, come la nobildonna longobarda del VI secolo sepolta nella zona del Lingotto insieme ai suoi monili e ad altri preziosi reperti, ritrovata nel 1910 durante lo scavo di un pozzo in via Nizza a tre metri di profondità, oppure i primi vescovi di Torino Massimo e Landolfo, i barbari e i saraceni e tanti altri ancora. Accanto a loro si stagliano i grandi artisti che illustrarono il Piemonte medioevale con le celebri abbazie della Novalesa e di San Benigno di Fruttuaria, la canonica di Santa Maria di Vezzolano, l’Abbadia di Stura, la Sacra di San Michele e il santuario della Consolata con il campanile eretto dai monaci della Novalesa fuggiti a Torino all’arrivo dei mori. Un intero capitolo è dedicato all’iconografia del Piemonte medioevale con opere e immagini di Pelagio Palagi e Alfredo d’Andrade, il Bellotto, nipote del Canaletto, e Pietro Palmieri, Bagetti e Cignaroli, Clemente Rovere e Francesco Gonin. Tra le curiosità del libro, la scoperta che alcune persone residenti nelle nostre valli alpine hanno un’origine araba. Dopo essere stati cacciati

“I Templari in qualche modo c’entrano sempre” fa dire Umberto Eco a un personaggio di un suo romanzo. In effetti, a nove secoli di distanza dalla fondazione dell’Ordine del Tempio, quei Cavalieri con il manto bianco su cui svetta una grande croce rossa, rappresentati magistralmente nelle incisioni di Gustave Dorè, restano il più importante Ordine religioso-militare. Nel nuovo libro di Pierluigi Baima Bollone “Medioevo e Templari in Piemonte” edito da Priuli & Verlucca, c’è gran parte della storia del Piemonte, dai Goti ai Franchi e ai Longobardi fino al Novecento. Professore emerito di Medicina legale all’Università di Torino, autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sulla Sindone, Baima Bollone indaga sulla formazione dell’ambiente medioevale nei territori piemontesi e sulla presenza dell’Ordine templare nel nord-ovest della penisola e in particolare nella nostra regione con le tracce monumentali che ne sono rimaste e ne documentano l’esistenza. Le pagine del suo volume sono una cavalcata impetuosa attraverso i secoli, al fianco del re dei Franchi e di tanti altri personaggi che hanno fatto la storia della terra subalpina, come la nobildonna longobarda del VI secolo sepolta nella zona del Lingotto insieme ai suoi monili e ad altri preziosi reperti, ritrovata nel 1910 durante lo scavo di un pozzo in via Nizza a tre metri di profondità, oppure i primi vescovi di Torino Massimo e Landolfo, i barbari e i saraceni e tanti altri ancora. Accanto a loro si stagliano i grandi artisti che illustrarono il Piemonte medioevale con le celebri abbazie della Novalesa e di San Benigno di Fruttuaria, la canonica di Santa Maria di Vezzolano, l’Abbadia di Stura, la Sacra di San Michele e il santuario della Consolata con il campanile eretto dai monaci della Novalesa fuggiti a Torino all’arrivo dei mori. Un intero capitolo è dedicato all’iconografia del Piemonte medioevale con opere e immagini di Pelagio Palagi e Alfredo d’Andrade, il Bellotto, nipote del Canaletto, e Pietro Palmieri, Bagetti e Cignaroli, Clemente Rovere e Francesco Gonin. Tra le curiosità del libro, la scoperta che alcune persone residenti nelle nostre valli alpine hanno un’origine araba. Dopo essere stati cacciati  dalle valli piemontesi molti saraceni invasori si sono integrati nelle popolazioni locali. Moderne ricerche genetiche, spiega Baima Bollone, provano la persistenza di Dna nordafricano in soggetti nati nell’Italia meridionale, in Sicilia e in Spagna. Il castello templare della Rotta a Moncalieri? Tutte fake news, secondo l’autore, le presunte apparizioni notturne di fantasmi nel maniero. Vestiti i panni del detective privato Baima Bollone ha constatato di persona che si tratta semplicemente dei fari di auto e camion che viaggiano sulla vicina autostrada. “Ho sorvolato anche l’edificio per una ricognizione dall’alto e il pessimo stato del tetto pareva facilitare i giochi di luce”. Chapeau! C’è poi un piccolo gioiello in val Bormida, nel paese di Saliceto. Memorie templari emergono nella locale chiesa rinascimentale di San Lorenzo con un rarissimo Bafometto, un idolo pagano della cui adorazione furono accusati e condannati i Templari. Una presenza che ricorda la cappella di Rosslyn in Scozia. La chiesa di Saliceto può essere definita a tutti gli effetti una piccola Rosslyn piemontese. “Resta da chiarire, annota lo studioso torinese, come nel Quattrocento, quindi ben oltre la soppressione dell’Ordine, un cardinale potesse volere sulla facciata di una chiesa una simbologia templare. La domanda resta senza risposta”.

dalle valli piemontesi molti saraceni invasori si sono integrati nelle popolazioni locali. Moderne ricerche genetiche, spiega Baima Bollone, provano la persistenza di Dna nordafricano in soggetti nati nell’Italia meridionale, in Sicilia e in Spagna. Il castello templare della Rotta a Moncalieri? Tutte fake news, secondo l’autore, le presunte apparizioni notturne di fantasmi nel maniero. Vestiti i panni del detective privato Baima Bollone ha constatato di persona che si tratta semplicemente dei fari di auto e camion che viaggiano sulla vicina autostrada. “Ho sorvolato anche l’edificio per una ricognizione dall’alto e il pessimo stato del tetto pareva facilitare i giochi di luce”. Chapeau! C’è poi un piccolo gioiello in val Bormida, nel paese di Saliceto. Memorie templari emergono nella locale chiesa rinascimentale di San Lorenzo con un rarissimo Bafometto, un idolo pagano della cui adorazione furono accusati e condannati i Templari. Una presenza che ricorda la cappella di Rosslyn in Scozia. La chiesa di Saliceto può essere definita a tutti gli effetti una piccola Rosslyn piemontese. “Resta da chiarire, annota lo studioso torinese, come nel Quattrocento, quindi ben oltre la soppressione dell’Ordine, un cardinale potesse volere sulla facciata di una chiesa una simbologia templare. La domanda resta senza risposta”.

Avevano precettorie e magioni, ospizi e domus, al servizio di pellegrini e forestieri, e piazzavano i loro insediamenti vicino ai fiumi, in campagna, nei pressi dei valichi alpini, in paesi e città, in zone frequentate da viaggiatori e mercanti vicine alle arterie principali del Piemonte che i Cavalieri del Tempio potevano controllare agevolmente. Difendevano abbazie, conventi e monasteri dall’assalto di briganti e banditi, raccoglievano fondi, alimenti e armi da inviare ai Cavalieri che combattevano in Terra Santa al tempo delle Crociate.

Avevano precettorie e magioni, ospizi e domus, al servizio di pellegrini e forestieri, e piazzavano i loro insediamenti vicino ai fiumi, in campagna, nei pressi dei valichi alpini, in paesi e città, in zone frequentate da viaggiatori e mercanti vicine alle arterie principali del Piemonte che i Cavalieri del Tempio potevano controllare agevolmente. Difendevano abbazie, conventi e monasteri dall’assalto di briganti e banditi, raccoglievano fondi, alimenti e armi da inviare ai Cavalieri che combattevano in Terra Santa al tempo delle Crociate.  precettoria di Santa Maria del Tempio alla periferia della città, si erano stanziati lungo il Po per proteggere i pellegrini che andavano a pregare sulla tomba di Sant’Evasio. Cavalieri rossocrociati presenti anche a Chieri dove si insediarono verso la fine del 1100 nella chiesa di San Leonardo la cui domus templare conserva tuttora la facciata in cotto con un grande rosone e il portone decorato con formelle che riproducono croci latine alternate a croci di Malta.

precettoria di Santa Maria del Tempio alla periferia della città, si erano stanziati lungo il Po per proteggere i pellegrini che andavano a pregare sulla tomba di Sant’Evasio. Cavalieri rossocrociati presenti anche a Chieri dove si insediarono verso la fine del 1100 nella chiesa di San Leonardo la cui domus templare conserva tuttora la facciata in cotto con un grande rosone e il portone decorato con formelle che riproducono croci latine alternate a croci di Malta. A Moncalieri, dai documenti disponibili, emerge una presenza templare molto attiva nel Duecento mentre a Villastellone i Templari possedevano la magione di San Martino della Gorra. “I Templari in Piemonte” dell’antropologo Massimo Centini e “Quando in Italia c’erano i Templari” della studiosa Bianca Capone Ferrari sono due eccellenti libri, ricchissimi di informazioni e note storiche su luoghi, personaggi e vicende dei Templari in terra subalpina. Il volume di Bianca Capone, in particolare, è dedicato “alla memoria della Cavalleria templare, immolatasi eroicamente per la difesa di San Giovanni d’Acri nel 1291, ultimo baluardo cristiano in terra d’Oltremare”.

A Moncalieri, dai documenti disponibili, emerge una presenza templare molto attiva nel Duecento mentre a Villastellone i Templari possedevano la magione di San Martino della Gorra. “I Templari in Piemonte” dell’antropologo Massimo Centini e “Quando in Italia c’erano i Templari” della studiosa Bianca Capone Ferrari sono due eccellenti libri, ricchissimi di informazioni e note storiche su luoghi, personaggi e vicende dei Templari in terra subalpina. Il volume di Bianca Capone, in particolare, è dedicato “alla memoria della Cavalleria templare, immolatasi eroicamente per la difesa di San Giovanni d’Acri nel 1291, ultimo baluardo cristiano in terra d’Oltremare”.

Signor ministro,

Signor ministro,

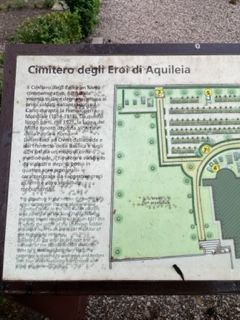

Ma la situazione oggi è desolante. Le fotografie scattate lo dimostrano. Il cimitero degli eroi e’ in condizioni di abbandono non solo per l’erba alta che impedisce di leggere le parole Milite Ignoto. Le scritte a volte sono illeggibili e anche le poche e scarne indicazioni stampate sono state rovinate dall’acqua pur in tempi di siccità. Il ricordo del 1921 e del 2021 non c’è più. Gli studenti in visita (neppure tutti) vengono accompagnati dai loro docenti per pochi minuti al cimitero.

Ma la situazione oggi è desolante. Le fotografie scattate lo dimostrano. Il cimitero degli eroi e’ in condizioni di abbandono non solo per l’erba alta che impedisce di leggere le parole Milite Ignoto. Le scritte a volte sono illeggibili e anche le poche e scarne indicazioni stampate sono state rovinate dall’acqua pur in tempi di siccità. Il ricordo del 1921 e del 2021 non c’è più. Gli studenti in visita (neppure tutti) vengono accompagnati dai loro docenti per pochi minuti al cimitero. Le parole che ho sentito da alcuni maestri mi hanno indignato per l’ignoranza storica o la solita malafede che porta a vedere tutto ciò che e’ sacrificio per la Patria come bolsa retorica patriottarda e guerrafondaia. Nella basilica attigua le visite sono state giustamente ampie e dettagliate anche perché il patrimonio archeologico e’ oggetto di cure neppure confrontabili. Allo shop del Museo ho visto tanti oggetti in vendita, perfino degli accendini con l’immagine della basilica, ma non ho trovato nulla sul Milite Ignoto o su Maria Bergamas che lo scelse nel 1921.

Le parole che ho sentito da alcuni maestri mi hanno indignato per l’ignoranza storica o la solita malafede che porta a vedere tutto ciò che e’ sacrificio per la Patria come bolsa retorica patriottarda e guerrafondaia. Nella basilica attigua le visite sono state giustamente ampie e dettagliate anche perché il patrimonio archeologico e’ oggetto di cure neppure confrontabili. Allo shop del Museo ho visto tanti oggetti in vendita, perfino degli accendini con l’immagine della basilica, ma non ho trovato nulla sul Milite Ignoto o su Maria Bergamas che lo scelse nel 1921.

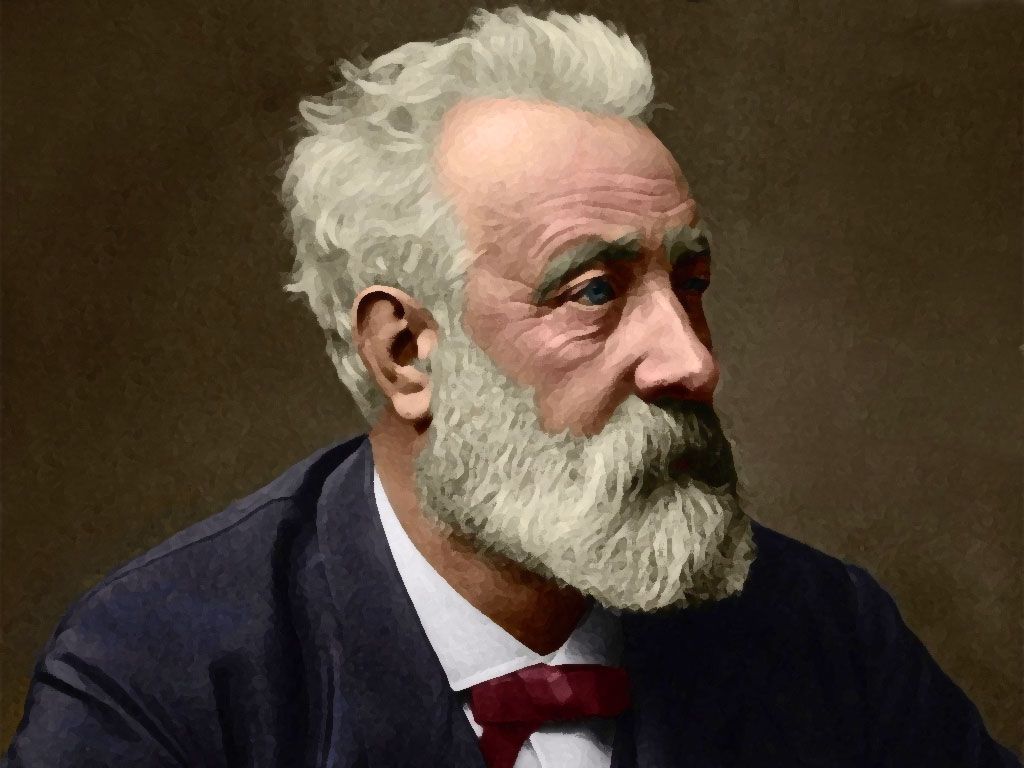

Jules Verne è stato un grande della letteratura negli anni della giovinezza e sostare davanti alla sua tomba nel cimitero di Amiens provoca una profonda emozione. Tra i cinque autori più tradotti al mondo, lo scrittore che di fatto inventò la letteratura di fantascienza con i suoi romanzi era nato l’ 8 febbraio 1828 a Nantes, città portuale francese, e morì di diabete all’età di 77 anni il 24 marzo 1905 ad Amiens, in quello che un tempo era il capoluogo della Piccardia ed oggi del dipartimento della Somme. Il cimitero in cui riposano le sue spoglie mortali è quello della Madeleine, a nord-ovest della città, all’estremità occidentale de quartiere di Saint-Maurice. Nel parco alberato di diciotto ettari colpisce la scultura realizzata da Albert Roze, intitolata Vers l’Immortalité et l’Eternelle Jeunesse (Verso l’Immortalità e l’Eterna Giovinezza) collocata due anni dopo la morte dello scrittore sulla sua lapide.

Jules Verne è stato un grande della letteratura negli anni della giovinezza e sostare davanti alla sua tomba nel cimitero di Amiens provoca una profonda emozione. Tra i cinque autori più tradotti al mondo, lo scrittore che di fatto inventò la letteratura di fantascienza con i suoi romanzi era nato l’ 8 febbraio 1828 a Nantes, città portuale francese, e morì di diabete all’età di 77 anni il 24 marzo 1905 ad Amiens, in quello che un tempo era il capoluogo della Piccardia ed oggi del dipartimento della Somme. Il cimitero in cui riposano le sue spoglie mortali è quello della Madeleine, a nord-ovest della città, all’estremità occidentale de quartiere di Saint-Maurice. Nel parco alberato di diciotto ettari colpisce la scultura realizzata da Albert Roze, intitolata Vers l’Immortalité et l’Eternelle Jeunesse (Verso l’Immortalità e l’Eterna Giovinezza) collocata due anni dopo la morte dello scrittore sulla sua lapide. trentacinque anni, iniziò la carriera di scrittore che continuò fino alla morte e ancora dopo, con la pubblicazione postuma di molti suoi lavori: sessantadue romanzi e diciassette racconti. Il suo successo si dovette in gran parte all’editore Pierre-Jules Hetzel (nato a Chartres nel 1814 e morto a Montecarlo nel 1886, sepolto nel cimitero parigino di Montparnasse) il quale, dopo aver pubblicato proprio nel 1863 il primo volume di racconti Cinque settimane in pallone, propose a Verne un contratto ventennale con l’impegno di pubblicarne tre all’anno, consentendo all’autore di abbandonare l’impiego di agente di cambio e dedicarsi completamente alle sue opere. Nel 1870, per meriti letterari, gli viene conferita la Lègion d’Honneur e viene nominato per due volte

trentacinque anni, iniziò la carriera di scrittore che continuò fino alla morte e ancora dopo, con la pubblicazione postuma di molti suoi lavori: sessantadue romanzi e diciassette racconti. Il suo successo si dovette in gran parte all’editore Pierre-Jules Hetzel (nato a Chartres nel 1814 e morto a Montecarlo nel 1886, sepolto nel cimitero parigino di Montparnasse) il quale, dopo aver pubblicato proprio nel 1863 il primo volume di racconti Cinque settimane in pallone, propose a Verne un contratto ventennale con l’impegno di pubblicarne tre all’anno, consentendo all’autore di abbandonare l’impiego di agente di cambio e dedicarsi completamente alle sue opere. Nel 1870, per meriti letterari, gli viene conferita la Lègion d’Honneur e viene nominato per due volte  presidente dell’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts.

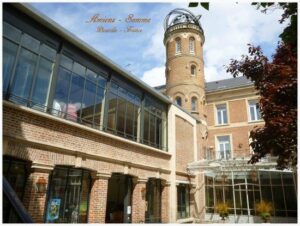

presidente dell’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts. dovettero attendere 131 anni per vederlo pubblicato, nel 1994. Un pronipote dello scrittore aveva fatto aprire una vecchia cassaforte di cui si erano perdute le chiavi scoprendo il manoscritto dell’opera, che l’editore Hachette pubblicò, a dire il vero, con scarsa convinzione. In pochi giorni ne vennero vendute duecento mila copie, costringendo la prima casa editrice di Francia a ricredersi, prendendo atto dell’immutato fascino dei romanzi di Jules Verne. Nel centro di Amiens, al numero due di Rue Charles Dubois c’è la casa in cui Jules Verne visse per diciotto anni e che oggi, trasformata in museo, accoglie i visitatori svelando davanti ai loro occhi il fantastico mondo dello scrittore. Attraverso numerosi oggetti e documenti, si racconta la vita e le opere dello scrittore.

dovettero attendere 131 anni per vederlo pubblicato, nel 1994. Un pronipote dello scrittore aveva fatto aprire una vecchia cassaforte di cui si erano perdute le chiavi scoprendo il manoscritto dell’opera, che l’editore Hachette pubblicò, a dire il vero, con scarsa convinzione. In pochi giorni ne vennero vendute duecento mila copie, costringendo la prima casa editrice di Francia a ricredersi, prendendo atto dell’immutato fascino dei romanzi di Jules Verne. Nel centro di Amiens, al numero due di Rue Charles Dubois c’è la casa in cui Jules Verne visse per diciotto anni e che oggi, trasformata in museo, accoglie i visitatori svelando davanti ai loro occhi il fantastico mondo dello scrittore. Attraverso numerosi oggetti e documenti, si racconta la vita e le opere dello scrittore.