Così parlò il Dio Algoritmo.

Le procedure per l’assegnazione delle cattedre paiono terminate, molti precari sono già certi del proprio futuro, almeno per quest’anno scolastico, le molteplici istituzioni si sono presentate ai genitori impazienti degli alunni con un corpo docente al completo e tra un orario provvisorio e l’altro è addirittura trascorsa la prima effettiva settimana di lezione.

Settembre è un mese peculiare, segna l’inesorabile passaggio tra l’estate e lo studio, si fa portatore di buoni propositi, si investe dell’onere di nuove avventure, nuove situazioni, nuove esperienze.

Settembre è “l’inizio”, un inizio che fortunatemente ci viene riproposto annualmente e che magari prima o poi riusciremo a sfruttare a pieno.

In questo clima di fermento intorpidito, ho conosciuto anch’io leclassi con cui lavorerò per quest’anno, ho incrociato sguardiindagatori e respirato l’odore di aule e corridoi ancora inesplorati, lo ammetto con un’amalgama di curiosità e malinconia nel cuore, poiché ad ogni volto ancora sconosciuto corrisponde un alunnodel passato, lasciato nelle mani di qualcun altro.

È ovviamente presto per dichiarare le prime impressioni, eppure credo sia il momento opportuno per una piccola riflessione sulla scuola, proprio ora che siamo un po’ tutti rancorosi nei confronti delle vacanze e un po’ tutti annoiati del solito tran-tran che ci risucchierà, volenti o nolenti: ricordiamocelo che tra una sveglia presto, una macchina parcheggiata in seconda fila e un nonno che va a prendere all’uscita da scuola i suoi nipotini, vi è il senso vero e l’importanza effettiva dell’istruzione.

È una battaglia continua, quella che si porta avanti tra i banchi, una lotta perpetua contro l’Ignoranza, contro il non saper pensare, a favore di quel “logos” tanto caro agli antichi e così essenziale oggi, in una società confusa e superficiale che va in un qualchemodo cambiata, modificata, resa più a portata d’uomo.

È una battaglia continua, quella che si porta avanti tra i banchi, una lotta perpetua contro l’Ignoranza, contro il non saper pensare, a favore di quel “logos” tanto caro agli antichi e così essenziale oggi, in una società confusa e superficiale che va in un qualchemodo cambiata, modificata, resa più a portata d’uomo.

Non illudiamoci, non saranno di certo gli adulti ad innalzare le barricate –almeno non saranno la maggioranza- ormai troppo egoisti e disattenti, la speranza è tutta nei giovani, nei ragazzi, negli studenti.

È necessario non distogliere lo sguardo, poiché proprio le generazioni future paiono essere le vittime predilette di questo nostro tempo, relegati in un mondo virtuale dove quella fragilità insita nei più piccoli non può venir meno, ma al contrario èamplificata, fino a che –spesso- l’insicuro diviene bullo, il debole non è aiutato, mentre il calderone delle “vittime” si mostra ormai colmo fino all’orlo.

Concordo pienamente con le parole di Massimo Gramellini, riportate anche su “Il Resto del Carlino” : “Qualcuno ti dirà che la scuola serve solo a trovarti un lavoro. Non credergli. La scuola serve se riesce a fornirti gli strumenti per gestire un sentimento, smascherare un ciarlatano e ammirare un tramonto, non solo una vetrina”.

Del resto, tralasciando il concetto di “paideia” e tutto ciò che riguarda l’erudizione in epoca classica, già lo stesso Carlo Magno aveva ben chiara l’essenzialità della formazione dei giovani, egli per primo infatti si impegna per introdurre nelle corti la figura del precettore, persona a cui è affidato il compito di educare i figli dei nobili, passeggiando sotto i colonnati e osservando il mondo, riprendendo l’esempio dei greci e dei latini.

Da sempre c’è chi sostiene l’importanza dello studio, i “maestri” compaiono in sculture e dipinti dai tempi più remoti, eppure è opportuno non dimenticare i veri protagonisti della vicenda, poiché ad ogni docente corrisponde un allievo o più.

La meraviglia della scuola è questa: è quella cosa che non può cambiare mai, mentre tutto il resto è in movimento. Essa non può che rimanere immobile, perché tale rimane la fugura dello studente: “intelligente ma non si applica”.

Lo testimonia l’opera di Benozzo Gozzoli “Presentazione di S. Agostino alla scuola di Tagaste”, appartenente al ciclo dedicato a S.Agostino, eseguito tra il 1464 e il 1465 nella chiesa di Sant’Agostino a San Gimignano, su commissione di fra’ Domenico Strambi. Nella scena, su un tipico sfondo cittadino rinascimentale, si svolge una lezione di grammatica, il maestro declama e gli studenti attorno fingono visibilmente un falso interesse.

Gli atteggiamenti che riscontriamo noi docenti oggi, nelle nostre aule multimediali, tra LIM e corsi di robotica, sono i medesimi che dipingeva Isaac van Ostade nell’opera “Scuola del villaggio” (1642). In un ambiente umile e spoglio, l’unica fonte luminosa pervade la figura di uno scolaro dai capelli biondi, sarà stato il “primo della classe”, oggi l’avremmo definito “secchione”, è il più vicino al maestro, un uomo austero e attento, a sua volta concentrato sul quaderno che lo studente gli sta porgendo. A terra compaiono altri bambini, alcuni intenti a leggere, altri invece incuriositi da un buco nelle calze o dalla tipica mosca che entra sempre svolazzante nelle ore meno apprezzate.

Altre espressioni tipiche si osservano nella tela di Jan Steen, “Maestro di scuola” realizzata nel 1668, in cui un autoritario docente barbuto redarguisce un giovinetto che ascolta la fervente correzione, stropicciandosi un occhio, probabilmente per trattenere una lacrimuccia. A fianco al povero interrogato c’è chi tenta di copiare, forse per evitare la medesima sgridata, e chi “ridacchia”, divertito che la cosa non sia successa a lui.

Diciamoci la verità: abbiamo tutti visualizzato le “nostre” pesti, mentre si passano i fazzoletti, fanno cadere la gomma, starnutiscono e s’improvvisano maestri di yoga acrobatico mentre dalla loro postazione tentano di visualizzare il compito degli altri.

Lo sappiamo, non ci si può distrarre in classe, perché se accade qualcosa è sempre colpa del docente, poiché i ragazzi si sa, sono delle dolci creature che mai si comporterebbero in modo “non adeguato all’ambiente scolastico”. E se i genitori di oggi si sentono forti di tali convinzioni, Jan Steen, con mano lapidaria, immortala una verità assai diversa nel suo quadro “Una classe con il maestro addormentato”del 1672. Un paffuto insegnante, probabilmente sopraffatto dalla stanchezza post-Collegio docenti,si assopisce durante l’ora di lezione e ciò che ci stupisce davvero è come faccia a non ridestarsi in quella evidente bolgia infernale. La tela trasuda il baccano e le sonore risate: tre scolari non perdono l’occasione di vendicarsi dei brutti voti e, armati di calamaio, si apprestano a fare le proprie correzioni sul volto del professore; sullo sfondo un arzillo giovinetto dimostra le sue qualità canore, mentre davanti a lui c’è chi cerca specifiche terminologie sul dizionario, chi porta in aula un roseo maialino e chi invece si diverte ad andare contro il pubblico pudore, urinando nella brocca dell’acqua.

Una situazione similare, ma tutta al femminile, la dipinge Jacob Taanmann, nella sua “Quando il maestro è girato” del 1876. Un ignaro docente volta le spalle alle sue scolare. Potrebbe essere l’“incipit” di un racconto dell’orrore, lo sappiamo, mai distogliere lo sguardo da chi non aspetta altro che un nostro passo falso, tuttavia talvolta ci costringiamo a fidarci dei nostri teneri allievi e cadiamo in errore. È andata bene al docente raffigurato, perché le ragazzine dipinte si limitano ad un chiacchiericcio diffuso, ma chissà quante malelingue tra quei sorrisini angelici!

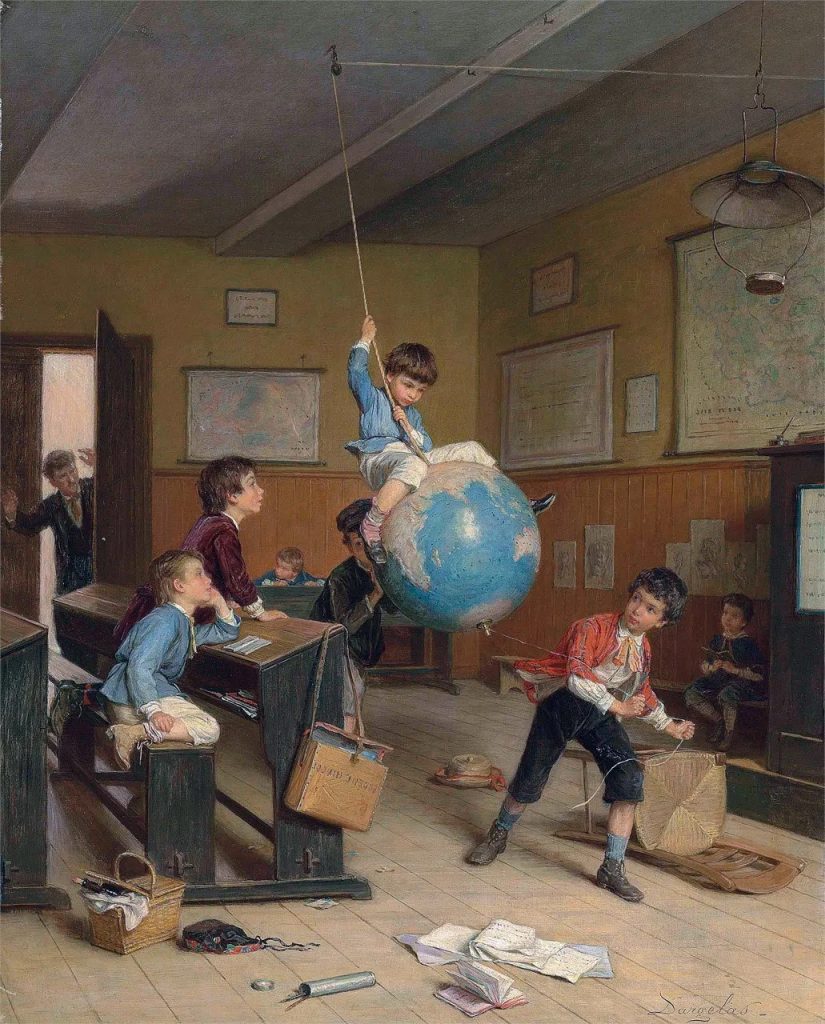

Nell’opera di André Henri Dargelas, “Attorno al mondo” del 1906, sono di nuovo “i vivaci” della classe i protagonisti: un giovane irriverente cavalca un mappamondo, mentre un amico lo aiuta a ruotare la sfera terrestre un altro lo guarda assorto, ammirando il gesto eroico dello sfrontato compagno di classe.

Tutto avviene in primo piano, intanto che sullo sfondo si apre una porticina, dalla quale fa capolino un giovane e inesperto maestro disperato, il quale, incapace di fronteggiare la situazione, si limita ad alzare le mani in gesto di costernazione.

È bene sottolineare che agli scolari disattenti, assonnati e svogliati, ben rappresentati da Gustav Igler, nel quadro “Banco per alunni indisciplinati” del 1882, fanno da contraltare gli allievivolenterosi e impegnati, come testimonia ad esempio l’opera di Paul Louis Martin des Amoignes, titolata “In classe” ed eseguita nel 1886. Il protagonista indiscusso della scena è un giovane studente, si staglia tra i suoi compagni vestiti con il medesimo grembiule di un azzurro sbiadito e logoro, sta ritto sullo scrittoio, alza le dita come se contasse e il suo sguardo assorto rivela la determinazione di raggiungere la soluzione del problema, il luccichio degli occhi rispecchia quello dell’animo volenteroso.

Anche Nikolay Bogdanov-Belsky decide di soffermarsi su un gruppo di giovani assorti, nella tela “Aritmetica a mente nella scuola pubblica di S. Rachinsky” (1895), l’anziano maestro, impeccabile nei suoi abiti eleganti, sembra decisamente orgoglioso dei suoi alunni, tutti concentrati e pensosi a risolvere l’operazione scritta alla lavagna. Anche qui, ognuno di noi docenti potrà riconoscere i propri scolari: chi è più razionale e si prende il suo tempo, chi invece s’illumina arrivando alla risoluzione, chi invece non osa declamare i propri pensieri, chi si confronta con l’amico e chi è più audace e bisbiglia al professore il risultato.

L’iconografia raffigurante il meraviglioso mondo della scuola è assai numerosa, queste poche opere che ho voluto citare, sono solo alcune delle molteplici creazioni che testimoniano come alcune dinamiche non potranno cambiare, nonostante i banchi con le rotelle, gli ambienti d’apprendimento e tutte quelle novità in ambito pedagogico-metodologico che in realtà sono sempre esistite, solo non indicate con diciture anglofone.

L’arte ancora una volta testimonia la verità. La scuola sarà salva finchè gli studenti rimarrano studenti, fiammelle scoppiettanti, animi birichini e dispettosi, sguardi attenti e bocche annoiate. È il gioco delle parti, il maestro che s’arrabbia e lo scolaro che gli fa i dispetti, il maestro che insegna e l’alunno che non vuole imparare, il maestro che mette i voti e l’allievo che non accetta l’insufficienza, e infine il maetro e lo studente che escono dalla stessa porta, uno vicino all’altro, perché entrambi sanno che questo pezzo di vita lo si affronta insieme.

ALESSIA CAGNOTTO

Passano anche a Chieri, alcuni solo il tempo necessario per rifocillarsi e riprendere il cammino da poveri crociati, altri invece si fermano molto più a lungo e costruiscono, nell’attuale via Roma, una “domus” templare, la chiesa di San Leonardo, l’unico tempio in provincia di Torino posseduto dal potente Ordine medievale di monaci-cavalieri. Un tempo fu precettoria templare e poi divenne un ospedale dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i futuri cavalieri di Malta le cui croci ottagone si stagliano sulla facciata dell’edificio. Non tutto però fila liscia, templari e chieresi non sempre vanno d’accordo. Deve intervenire addirittura Federico II, l’imperatore svevo nato a Jesi, che tanto amava la nostra penisola. Cerca di fare da paciere tra il neonato comune di Chieri e i Templari per contrasti riguardanti la vendita di case e terreni. Risolve tutto e il documento firmato a Torino tra le parti nel 1245 pone fine alla disputa.

Passano anche a Chieri, alcuni solo il tempo necessario per rifocillarsi e riprendere il cammino da poveri crociati, altri invece si fermano molto più a lungo e costruiscono, nell’attuale via Roma, una “domus” templare, la chiesa di San Leonardo, l’unico tempio in provincia di Torino posseduto dal potente Ordine medievale di monaci-cavalieri. Un tempo fu precettoria templare e poi divenne un ospedale dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i futuri cavalieri di Malta le cui croci ottagone si stagliano sulla facciata dell’edificio. Non tutto però fila liscia, templari e chieresi non sempre vanno d’accordo. Deve intervenire addirittura Federico II, l’imperatore svevo nato a Jesi, che tanto amava la nostra penisola. Cerca di fare da paciere tra il neonato comune di Chieri e i Templari per contrasti riguardanti la vendita di case e terreni. Risolve tutto e il documento firmato a Torino tra le parti nel 1245 pone fine alla disputa. Con la caduta di Acri (oggi Akko in Israele) nel 1291, conquistata dai Mamelucchi, i cavalieri di San Giovanni furono costretti a fuggire dalla Terrasanta per riparare prima a Cipro e poi nell’isola di Rodi diventando i Cavalieri di Rodi. Obbligati a lasciare l’isola all’arrivo della flotta ottomana nel 1522 ottennero dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta e dal 1530 sono conosciuti come Cavalieri di Malta. Il cavaliere di Rodi Tommaso Ulitoto nei primi anni del Quattrocento fece ricostruire l’ospedale e la chiesa di San Leonardo che però cadde in uno stato di totale abbandono. Nell’Ottocento diventò perfino un’officina e il campanile fu abbattuto. Nei primi anni Trenta chiesa e domus templare furono acquistate dai salesiani e divennero parte integrante dell’attuale Oratorio di San Luigi. Della chiesa di San Leonardo è ancora visibile la piccola navata centrale ma non resta nulla dell’ospedale di Santa Croce dei Cavalieri di San Giovanni. All’interno della precettoria sono tornati alla luce, dopo lunghi restauri, preziosi affreschi del Quattrocento che illustrano la Passione di Cristo.

Con la caduta di Acri (oggi Akko in Israele) nel 1291, conquistata dai Mamelucchi, i cavalieri di San Giovanni furono costretti a fuggire dalla Terrasanta per riparare prima a Cipro e poi nell’isola di Rodi diventando i Cavalieri di Rodi. Obbligati a lasciare l’isola all’arrivo della flotta ottomana nel 1522 ottennero dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta e dal 1530 sono conosciuti come Cavalieri di Malta. Il cavaliere di Rodi Tommaso Ulitoto nei primi anni del Quattrocento fece ricostruire l’ospedale e la chiesa di San Leonardo che però cadde in uno stato di totale abbandono. Nell’Ottocento diventò perfino un’officina e il campanile fu abbattuto. Nei primi anni Trenta chiesa e domus templare furono acquistate dai salesiani e divennero parte integrante dell’attuale Oratorio di San Luigi. Della chiesa di San Leonardo è ancora visibile la piccola navata centrale ma non resta nulla dell’ospedale di Santa Croce dei Cavalieri di San Giovanni. All’interno della precettoria sono tornati alla luce, dopo lunghi restauri, preziosi affreschi del Quattrocento che illustrano la Passione di Cristo.

“La Resistenza oggi, ottant’anni dopo”. Sarà questo il lungo fil rouge su cui, venerdì 8 settembre, si inaugureranno al “Polo del ‘900” di Torino (dove il 2 agosto scorso era già stato il presidente Sergio Mattarella, a “benedire” il prezioso lavoro condotto dal Centro sui temi di “Memoria, futuro e partecipazione”), le manifestazioni celebrative a 80 anni, tondi tondi, dall’inizio della “Resistenza” o “Secondo Risorgimento” italiano contro l’oppressione e la dittatura nazifascista. Non casuale la scelta del giorno. Era, infatti, l’8 settembre del 1943 quando il generale e 34° presidente degli USA Dwight D. (Ike) Eisenhower e un’ora dopo, alle 19,42 dai microfoni dell’“EIAR”, il maresciallo d’Italia (nonché capo del governo dal 25 luglio 1943 all’8 giugno 1944), annunciarono l’entrata in vigore dell’armistizio firmato dall’Italia, cinque giorni prima, il 3 settembre, a Cassibile, con gli anglo – americani. Il 9 settembre sarebbe nato il CNL (Comitato Nazionale di Liberazione). L’armistizio segnò uno spartiacque nella storia italiana: finiva l’alleanza con la Germania nazista, ma contestualmente iniziarono gli ultimi sedici mesi di guerra, mesi terribili, mesi di stragi, bombardamenti e rappresaglie, che portarono al 25 aprile del 1945. Alla liberazione del Paese, alla fine del fascismo e della guerra. Il giorno stesso della firma dell’armistizio gli anglo – americani sbarcavano a

“La Resistenza oggi, ottant’anni dopo”. Sarà questo il lungo fil rouge su cui, venerdì 8 settembre, si inaugureranno al “Polo del ‘900” di Torino (dove il 2 agosto scorso era già stato il presidente Sergio Mattarella, a “benedire” il prezioso lavoro condotto dal Centro sui temi di “Memoria, futuro e partecipazione”), le manifestazioni celebrative a 80 anni, tondi tondi, dall’inizio della “Resistenza” o “Secondo Risorgimento” italiano contro l’oppressione e la dittatura nazifascista. Non casuale la scelta del giorno. Era, infatti, l’8 settembre del 1943 quando il generale e 34° presidente degli USA Dwight D. (Ike) Eisenhower e un’ora dopo, alle 19,42 dai microfoni dell’“EIAR”, il maresciallo d’Italia (nonché capo del governo dal 25 luglio 1943 all’8 giugno 1944), annunciarono l’entrata in vigore dell’armistizio firmato dall’Italia, cinque giorni prima, il 3 settembre, a Cassibile, con gli anglo – americani. Il 9 settembre sarebbe nato il CNL (Comitato Nazionale di Liberazione). L’armistizio segnò uno spartiacque nella storia italiana: finiva l’alleanza con la Germania nazista, ma contestualmente iniziarono gli ultimi sedici mesi di guerra, mesi terribili, mesi di stragi, bombardamenti e rappresaglie, che portarono al 25 aprile del 1945. Alla liberazione del Paese, alla fine del fascismo e della guerra. Il giorno stesso della firma dell’armistizio gli anglo – americani sbarcavano a  Tutto ciò sarà oggetto di riflessione e discussione della “lectio magistralis” dal titolo “8 settembre 1943: disobbedire” di Giuseppe Filippetta – già direttore dell’“Archivio Storico” e della “Biblioteca” del Senato, e autore de “L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della costituzione” – che aprirà ufficialmente, venerdì 8 settembre alle 18.30, le celebrazioni dell’Ottantesimo, che proseguiranno per i prossimi tre anni a cura di “Istoreto” (“Istituto piemontese per la storia della Resistenza ‘Giorgio Agosti’”) e degli Enti del “Polo”. Alle 17, in “Sala900”, sarà anche accolto per la prima volta il “Comitato d’onore”. Come spiega il presidente Alberto Sinigaglia: “Quando la Città di Torino e la Regione decisero che il ‘Polo del ‘900’ sarebbe stato coordinatore delle manifestazioni per gli 80 anni dell’inizio della Resistenza pensammo che sarebbe stato necessario avere accanto i protagonisti di quella storia e i figli dei protagonisti che non ci sono più”. Con il partigiano Bruno Segre, che proprio al “Polo” ha festeggiato lunedì scorso i suoi 105 anni, sono quindi stati invitati Paola e Aldo Agosti, Patrizia Antonicelli, Lisa e Renzo Levi figli di Primo, Fabio Levi, Claudio e Mariapia Donat-Cattin, i cui cognomi identificano insegne prestigiose tra gli Istituti che compongono il “Polo”. Naturale proseguire con Carlo e Alessandra Ginzburg, che si apprestano ad affidare al “Polo” il prezioso archivio di Leone Ginzburg, e ancora con Andrea e Marco Bobbio, Nicoletta Bocca, Alberto e Stella Bolaffi, Andrea Casalegno, Francesco Cordero di Pamparato, Ludovico Einaudi, Margherita Fenoglio, Giovanna Galante Garrone, Anna Giubertoni moglie di Massimo Mila, Andrea Gobetti, Elena Loewenthal, Lodovico Passerin d’Entrèves, Gianguido Passoni, Giuseppe Perotti, Marco Revelli e Fabrizio Salmoni. E non solo. Da Palazzo San Daniele infatti “ si attendono altre risposte e adesioni”.

Tutto ciò sarà oggetto di riflessione e discussione della “lectio magistralis” dal titolo “8 settembre 1943: disobbedire” di Giuseppe Filippetta – già direttore dell’“Archivio Storico” e della “Biblioteca” del Senato, e autore de “L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della costituzione” – che aprirà ufficialmente, venerdì 8 settembre alle 18.30, le celebrazioni dell’Ottantesimo, che proseguiranno per i prossimi tre anni a cura di “Istoreto” (“Istituto piemontese per la storia della Resistenza ‘Giorgio Agosti’”) e degli Enti del “Polo”. Alle 17, in “Sala900”, sarà anche accolto per la prima volta il “Comitato d’onore”. Come spiega il presidente Alberto Sinigaglia: “Quando la Città di Torino e la Regione decisero che il ‘Polo del ‘900’ sarebbe stato coordinatore delle manifestazioni per gli 80 anni dell’inizio della Resistenza pensammo che sarebbe stato necessario avere accanto i protagonisti di quella storia e i figli dei protagonisti che non ci sono più”. Con il partigiano Bruno Segre, che proprio al “Polo” ha festeggiato lunedì scorso i suoi 105 anni, sono quindi stati invitati Paola e Aldo Agosti, Patrizia Antonicelli, Lisa e Renzo Levi figli di Primo, Fabio Levi, Claudio e Mariapia Donat-Cattin, i cui cognomi identificano insegne prestigiose tra gli Istituti che compongono il “Polo”. Naturale proseguire con Carlo e Alessandra Ginzburg, che si apprestano ad affidare al “Polo” il prezioso archivio di Leone Ginzburg, e ancora con Andrea e Marco Bobbio, Nicoletta Bocca, Alberto e Stella Bolaffi, Andrea Casalegno, Francesco Cordero di Pamparato, Ludovico Einaudi, Margherita Fenoglio, Giovanna Galante Garrone, Anna Giubertoni moglie di Massimo Mila, Andrea Gobetti, Elena Loewenthal, Lodovico Passerin d’Entrèves, Gianguido Passoni, Giuseppe Perotti, Marco Revelli e Fabrizio Salmoni. E non solo. Da Palazzo San Daniele infatti “ si attendono altre risposte e adesioni”.

Al centro del Santuario una lapide pavimentale ricorda che lì sotto, un tempo lontano, venivano seppelliti i defunti ma quello era anche un passaggio segreto, una sorta di galleria che, secondo la tradizione popolare, collegava il tempio alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e al cinquecentesco castello della famiglia Della Rovere. È il Santuario di San Desiderio, primo patrono di Vinovo, posto all’interno del cimitero. Ed è per questo motivo che non è facile trovarlo aperto e per vederlo bisogna approfittare di alcune ricorrenze religiose come la festa patronale alla fine di agosto o di qualche evento particolare. Con un po’ di fortuna è anche possibile contattare il custode che aprirà il portone. Comunque sia, anche se fa parte del cimitero ed è sovente chiuso, è un santuario molto caro ai vinovesi. Le notizie più antiche si trovano nei documenti dei Conti della Rovere e risalgono al Duecento anche se a quell’epoca la chiesa era molto più piccola ed era la sede della parrocchia di Vinovo. Ma c’è anche un’altra leggenda che aleggia intorno al santuario ed è quella che ricorda che sull’antica strada che da Moncalieri portava a Piobesi sorgeva un pilone votivo dedicato alla Madonna Addolorata. Per la rabbia di aver perso al gioco, un ragazzo, transitando da quelle parti, lanciò una pietra contro l’immagine della Madonna dipinta sul pilonetto e un rivolo di sangue cominciò ad uscire dal suo viso. La notizia fece velocemente il giro del paese e centinaia di vinovesi accorsero sul luogo del “miracolo” e da allora il ritratto della Madonna continua ad essere venerato. San Desiderio fa bella

Al centro del Santuario una lapide pavimentale ricorda che lì sotto, un tempo lontano, venivano seppelliti i defunti ma quello era anche un passaggio segreto, una sorta di galleria che, secondo la tradizione popolare, collegava il tempio alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e al cinquecentesco castello della famiglia Della Rovere. È il Santuario di San Desiderio, primo patrono di Vinovo, posto all’interno del cimitero. Ed è per questo motivo che non è facile trovarlo aperto e per vederlo bisogna approfittare di alcune ricorrenze religiose come la festa patronale alla fine di agosto o di qualche evento particolare. Con un po’ di fortuna è anche possibile contattare il custode che aprirà il portone. Comunque sia, anche se fa parte del cimitero ed è sovente chiuso, è un santuario molto caro ai vinovesi. Le notizie più antiche si trovano nei documenti dei Conti della Rovere e risalgono al Duecento anche se a quell’epoca la chiesa era molto più piccola ed era la sede della parrocchia di Vinovo. Ma c’è anche un’altra leggenda che aleggia intorno al santuario ed è quella che ricorda che sull’antica strada che da Moncalieri portava a Piobesi sorgeva un pilone votivo dedicato alla Madonna Addolorata. Per la rabbia di aver perso al gioco, un ragazzo, transitando da quelle parti, lanciò una pietra contro l’immagine della Madonna dipinta sul pilonetto e un rivolo di sangue cominciò ad uscire dal suo viso. La notizia fece velocemente il giro del paese e centinaia di vinovesi accorsero sul luogo del “miracolo” e da allora il ritratto della Madonna continua ad essere venerato. San Desiderio fa bella mostra di sé in mezzo a due angeli nella lunetta in ceramica sul portale della chiesa. Un altro “miracolo” si può considerare il fatto che il Santuario e la cittadina furono risparmiate dai pesanti bombardamenti della II guerra mondiale e la stessa Vinovo fu posta sotto la protezione della Madonna Addolorata. Una ricca collezione di ex voto, tra cui uno che ricorda il passaggio intimidatorio dei bombardieri sopra Vinovo, è conservata in chiesa. L’edificio religioso fu costruito nel Settecento sulle rovine della cappella originaria di San Desiderio eretta attorno al pilone votivo per conservare l’immagine della Madonna. La cappella era molto diversa dal santuario che vediamo oggi, molto più piccola, non ancora circondata dal cimitero e isolata in mezzo alla campagna. Nel Quattrocento la sede parrocchiale fu trasferita da San Desiderio alla chiesa di San Bartolomeo, patrono di Vinovo. San Desiderio fu ristrutturato più volte nel Settecento e nel 1820 fu edificato il cimitero attorno alla chiesa. Filippo Re

mostra di sé in mezzo a due angeli nella lunetta in ceramica sul portale della chiesa. Un altro “miracolo” si può considerare il fatto che il Santuario e la cittadina furono risparmiate dai pesanti bombardamenti della II guerra mondiale e la stessa Vinovo fu posta sotto la protezione della Madonna Addolorata. Una ricca collezione di ex voto, tra cui uno che ricorda il passaggio intimidatorio dei bombardieri sopra Vinovo, è conservata in chiesa. L’edificio religioso fu costruito nel Settecento sulle rovine della cappella originaria di San Desiderio eretta attorno al pilone votivo per conservare l’immagine della Madonna. La cappella era molto diversa dal santuario che vediamo oggi, molto più piccola, non ancora circondata dal cimitero e isolata in mezzo alla campagna. Nel Quattrocento la sede parrocchiale fu trasferita da San Desiderio alla chiesa di San Bartolomeo, patrono di Vinovo. San Desiderio fu ristrutturato più volte nel Settecento e nel 1820 fu edificato il cimitero attorno alla chiesa. Filippo Re