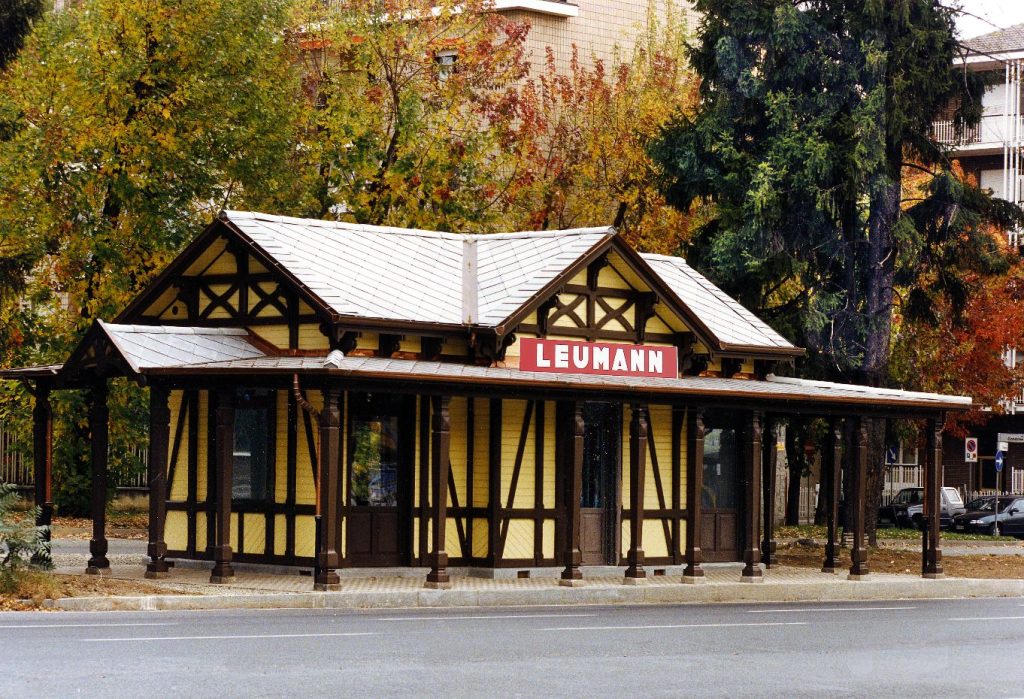

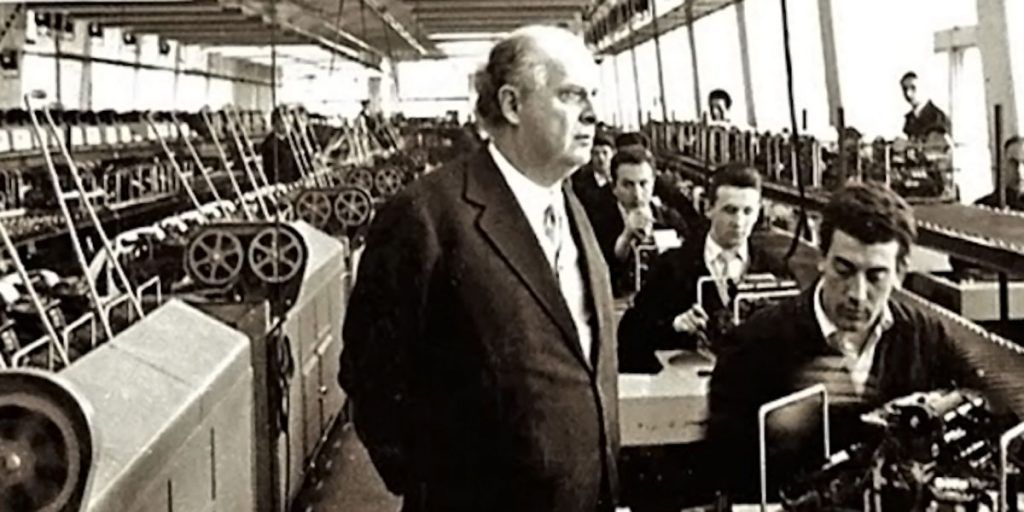

Il villaggio Leumann è una originale borgata operaia del comune di Collegno, alle porte di Torino, costruita a fine Ottocento per volere dell’imprenditore e filantropo svizzero Napoleone Leumann

Il villaggio operaio è una vera opera d’arte , che nulla ha a che fare con le moderne periferie industriali, simbolo concreto di una cultura del lavoro e dell’umanesimo di imprenditori illuminati che non pensavamo solo al profitto . Ma e anche l’esempio di un mondo popolare che aveva valori e principi e non era una plebe abbrutita e emarginata di cui purtroppo sono popolate oggi certe banlieue. L’edilizia industriale si trasforma così in arte, e ancora oggi attira gli sguardi dei curiosi per la sua particolare architettura.

Una mostra evento al Polo del 900 di Torino (Palazzo San Daniele, Piazzetta Franco Antonicelli ) vuole raccontare questo passato glorioso, di un uomo con una vision moderna e innovativa, concretizzatasi nel Villaggio Leumann

La mostra “Villaggio Leumann, da 150 anni passato e futuro si incontrano”, inaugurata a Torino è organizzata dall’Associazione Culturale Kòres, e fa parte dei progetti che inizieranno ad aprile 2025 per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Villaggio Leumann, rendendo ogni visita un’esperienza unica e indimenticabile, dando priorità al coinvolgimento del visitatore e coniugando la cultura del passato con tecnologie attuali, che esaltino le bellezze e le prerogative del luogo in modo sostenibile e non invasivo.

In mostra fotografie di Renzo Miglio, foto d’epoca, documenti inediti tratti del carteggio tra Leumann e Fenoglio, il grande architetto torinese del liberty , manifesti e tanti oggetti che testimoniano la storia del villaggio e dell’opificio, provenienti da archivi privati e mai esposti al pubblico.

E’ stato anche presentato in anteprima il progetto V.O.C.A.LE (Villaggi Operai, Cultura ed Arte al Leumann), vincitore del bando “Ecosistemi Culturali” di Fondazione CDP – l’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che partirà ad aprile 2025 e metterà a disposizione di tutti coloro che vorranno visitare il villaggio Leumann un’applicazione ad alto impatto emozionale. Intanto il comune di Collegno sta spendendo oltre tre milioni di euro per il rinnovamento del Villaggio

Come parte integrante del progetto, verranno attivati contatti e scambi con altre realtà di villaggi industriali europei per mettere in luce la complessità e le valenze del fenomeno del paternalismo industriale e per far

Dopo questa giornata d’inaugurazione, ci saranno alcuni incontri di approfondimento sulla storia del Villaggio Leumann:

• Martedi 17 dicembre 2024 alle ore 18: Marco Revelli, storico, politologo e giornalista parlerà de “La cultura operaia del lavoro nella Torino delle origini”

• Giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 18: Gianni Oliva, storico, docente e giornalista terrà un incontro su “Il Villaggio sociale di Napoleone Leumann”. In serata ci sarà la Premiazione dei vincitori del workshop organizzato dal Fotogruppo l’Incontro di Collegno.

Napoleone Leumann fece costruire intorno al suo Cotonificio, primaria industria tessile dell’epoca, un complesso residenziale e assistenziale per gli operai che lavoravano nella fabbrica: una città nella città. Il villaggio fu progettato tra il 1875 e il 1907 dall’ingegnere igienista Pietro Fenoglio. Lo stile è Liberty e coinvolge circa 60 edifici, su una superficie di oltre 70 mila metri quadrati.

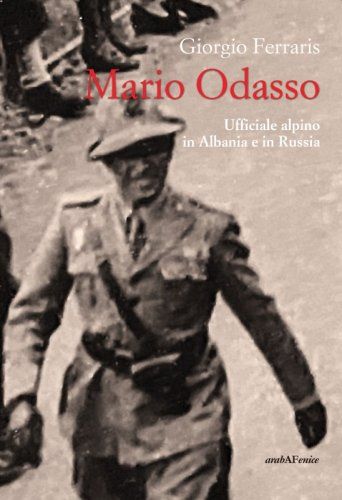

Giorgio Ferraris, maestro elementare in pensione, da tanti anni sindaco di Ormea in alta Val Tanaro, al confine con la Liguria, autore di libri importanti sugli alpini al fronte russo tra il 1942 e il 1943 (Alpini dal Tanaro al Don, In prima linea a Nowo Postojalowka, Le ultime tradotte per la Russia), ha pubblicato per l’editore Araba Fenice un interessante profilo dell’ufficiale delle penne nere Mario Odasso. Nato a Garessio il 7 dicembre del 1898, Odasso prese parte come giovane ufficiale di complemento al primo conflitto mondiale e ricoprì un ruolo di grande rilevanza su tutti i fronti dove vennero impegnate le truppe alpine nella Seconda Guerra mondiale. Con il grado di maggiore comandò il Battaglione Intra, inviato in Albania con la Cuneense dopo il fallito tentativo di occupazione della Grecia. In quella circostanza condusse personalmente una delle poche operazioni militari dell’esercito italiano coronate da successo di quella guerra, prima dell’intervento delle truppe germaniche. Il comando del Battaglione degli alpini Intra fu un esperienza importante considerato che rappresentava, nella storia delle penne nere, il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo, quasi una leggenda. Costituitosi nel 1908 con il nome di Pallanza, assunse un anno più tardi la denominazione che lo rese famoso tra gli alpini. La nappina che distingueva questi alpini era verde e il loro motto era tutto un programma: “O u roump o u moeur !”, “O rompo, o muoio”. Odasso, promosso tenente colonnello, prese successivamente parte alla campagna di Russia come Capo dell’Ufficio Operazioni del Corpo d’Armata Alpino e, all’inizio della ritirata, svolse una delicata e fortunosa missione speciale. Nominato Capo di Stato Maggiore del Corpo Alpino, dopo aver organizzato il rientro in patria dei soldati italiani sopravvissuti alla disastrosa ritirata, venne gravemente ferito da un bombardamento aereo russo e i postumi della ferita lo costrinsero al ritiro dalla vita militare, conclusa con il grado di generale. A guerra finita, il Battaglione Intra, a quel tempo inquadrato nel 4° Reggimento Alpini della Divisione Taurinense, non venne più ricostituito, restando così nei ricordi di coloro che ne fecero parte, in pace come in guerra. Va sottolineato che al rientro in Italia, nella sua casa a Intra, Mario Odasso non solo non aderì alla Repubblica di Salò ma avviò i contatti con il Cln clandestino di Verbania e con le formazioni della Resistenza, preparando la calata al piano dei partigiani e assumendo il comando della piazza militare verbanese. Quando si costituì la prima amministrazione comunale di Verbania dopo la Liberazione fu chiamato dal sindaco socialista Andreani a far parte della giunta in qualità di vicesindaco, incarico che ricoprì fino alla primavera del 1946. Il libro di Giorgio Ferraris, arricchito da una importante documentazione fotografica sulla campagna greco-albanese del Battaglione Intra, ricostruisce la vita di questo alpino di poche parole e di forte tempra, apprezzato e rispettato dai suoi uomini, che seppe fare scelte importanti a testa alta, dimostrando grandi capacità militari e una forte umanità. Ferraris mette in rilievo, infine i valori che hanno ispirato la vita di quest’uomo tutto d’un pezzo: l’onestà e lo spirito di libertà.

Giorgio Ferraris, maestro elementare in pensione, da tanti anni sindaco di Ormea in alta Val Tanaro, al confine con la Liguria, autore di libri importanti sugli alpini al fronte russo tra il 1942 e il 1943 (Alpini dal Tanaro al Don, In prima linea a Nowo Postojalowka, Le ultime tradotte per la Russia), ha pubblicato per l’editore Araba Fenice un interessante profilo dell’ufficiale delle penne nere Mario Odasso. Nato a Garessio il 7 dicembre del 1898, Odasso prese parte come giovane ufficiale di complemento al primo conflitto mondiale e ricoprì un ruolo di grande rilevanza su tutti i fronti dove vennero impegnate le truppe alpine nella Seconda Guerra mondiale. Con il grado di maggiore comandò il Battaglione Intra, inviato in Albania con la Cuneense dopo il fallito tentativo di occupazione della Grecia. In quella circostanza condusse personalmente una delle poche operazioni militari dell’esercito italiano coronate da successo di quella guerra, prima dell’intervento delle truppe germaniche. Il comando del Battaglione degli alpini Intra fu un esperienza importante considerato che rappresentava, nella storia delle penne nere, il più antico corpo di fanteria da montagna attivo nel mondo, quasi una leggenda. Costituitosi nel 1908 con il nome di Pallanza, assunse un anno più tardi la denominazione che lo rese famoso tra gli alpini. La nappina che distingueva questi alpini era verde e il loro motto era tutto un programma: “O u roump o u moeur !”, “O rompo, o muoio”. Odasso, promosso tenente colonnello, prese successivamente parte alla campagna di Russia come Capo dell’Ufficio Operazioni del Corpo d’Armata Alpino e, all’inizio della ritirata, svolse una delicata e fortunosa missione speciale. Nominato Capo di Stato Maggiore del Corpo Alpino, dopo aver organizzato il rientro in patria dei soldati italiani sopravvissuti alla disastrosa ritirata, venne gravemente ferito da un bombardamento aereo russo e i postumi della ferita lo costrinsero al ritiro dalla vita militare, conclusa con il grado di generale. A guerra finita, il Battaglione Intra, a quel tempo inquadrato nel 4° Reggimento Alpini della Divisione Taurinense, non venne più ricostituito, restando così nei ricordi di coloro che ne fecero parte, in pace come in guerra. Va sottolineato che al rientro in Italia, nella sua casa a Intra, Mario Odasso non solo non aderì alla Repubblica di Salò ma avviò i contatti con il Cln clandestino di Verbania e con le formazioni della Resistenza, preparando la calata al piano dei partigiani e assumendo il comando della piazza militare verbanese. Quando si costituì la prima amministrazione comunale di Verbania dopo la Liberazione fu chiamato dal sindaco socialista Andreani a far parte della giunta in qualità di vicesindaco, incarico che ricoprì fino alla primavera del 1946. Il libro di Giorgio Ferraris, arricchito da una importante documentazione fotografica sulla campagna greco-albanese del Battaglione Intra, ricostruisce la vita di questo alpino di poche parole e di forte tempra, apprezzato e rispettato dai suoi uomini, che seppe fare scelte importanti a testa alta, dimostrando grandi capacità militari e una forte umanità. Ferraris mette in rilievo, infine i valori che hanno ispirato la vita di quest’uomo tutto d’un pezzo: l’onestà e lo spirito di libertà.