Sabato 5 e domenica 6 aprile, i Comuni di Buttigliera Alta, Rosta ed Avigliana e la Fondazione Ordine Mauriziano celebreranno il 650° anniversario della nascita del pittore Giacomo Jaquerio, massimo rappresentante in Piemonte dell’arte tardo-gotica, attivo tra Torino, Ginevra e la Savoia, noto soprattutto per gli affreschi che realizzò a partire dal 1410 per decorare gli interni della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

I BUS NAVETTA PER RAGGIUNGERE SANT’ANTONIO DI RANVERSO

Le persone che non intendono o non possono raggiungere la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso con mezzi propri, potranno usufruire gratuitamente dei bus navetta in partenza da Avigliana e da Rivoli per iniziativa della Città metropolitana di Torino e della Città di Rivoli. In entrambe le giornate il bus navetta da Avigliana, programmato dalla Città metropolitana di Torino nell’ambito del PUMS-Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, partirà dalle 14 in avanti da piazza De Andrè alla volta del Santuario della Madonna dei Laghi, per consentire la visita ai dipinti di Jaquerio. Il bus raggiungerà poi la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. È prevista una corsa ogni ora e mezza circa. La navetta Rivoli-Sant’Antonio di Ranverso partirà invece da piazzale Mafalda di Savoia dalle 14 in avanti, per iniziativa della Città di Rivoli, che dal punto di vista organizzativo si appoggia al Consorzio Turismovest. L’ultima corsa è prevista per le 19.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO E IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Gli eventi del 5 e 6 aprile si inseriscono in un progetto di riqualificazione del polo artistico e culturale di Sant’Antonio di Ranverso, oggetto di importanti investimenti e restauri curati dalla Fondazione Ordine Mauriziano, che comprendono anche l’Ospedaletto e la Cascina Bassa.

Sabato 5 aprile si terrà la conferenza celebrativa, che si aprirà alle 9,30 con il saluto delle autorità, seguito dagli interventi delle storiche e critiche dell’arte Cristina Scalon e Arabella Cifani, che si soffermeranno sul polo di Ranverso nelle carte dell’Archivio della Fondazione Ordine Mauriziano e sulla rivalutazione della figura di Giacomo Jaquerio. Seguirà l’intervento dell’architetto Luigi Valdemarin sui restauri del complesso monumentale. Alle 15 è in programma un momento dedicato alle scuole, curato da Serena Fumero. Alle 17 si terrà un concerto del coro degli Alpini di Rosta e della corale “Il bramito” di Bussoleno.

Domenica 6 aprile si terranno le rievocazioni storiche e, alle 9,30, inizierà una camminata culturale ad anello di 3,5 km, con partenza e arrivo alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e tappa alla cappella di Madonna dei Boschi per visitare gli affreschi della scuola jaqueriana. Chi è più allenato potrà seguire il percorso di 8 km, che prosegue lungo la pista ciclo pedonale “Just the Woman I Am” sino alle scuole secondarie Giacomo Jaquerio e alla Villa San Tommaso nel parco Rosa Luxemburg, sempre con arrivo a Sant’Antonio di Ranverso. Nel pomeriggio alle 16,30 è in programma la sfilata dei gruppi storici “Conte Verde” di Rivoli, “Conte Rosso” di Avigliana, “Il filo della memoria” e “Marchesi Carron di San Tommaso” di Buttigliera. Alle 17 il programma degli eventi si chiuderà con il concerto della Filarmonica San Marco.

A giudizio di Marta Fusi, direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano, “l’evento organizzato per il 650° anniversario della nascita di Giacomo Jaquerio sottolinea l’importanza della collaborazione e della sinergia tra gli enti, al fine di promuovere e valorizzare un importante bene artistico. La Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, infatti, custodisce un capolavoro che è una delle poche opere firmate da un pittore che è considerato uno dei maggiori esponenti del gotico internazionale in Piemonte”.

“Abbiamo fortemente voluto promuovere un evento dall’ampio respiro culturale, per porre l’accento sul cuore del patrimonio artistico del nostro territorio, celebrando e contribuendo alla riscoperta di un artista del calibro di Giacomo Jaquerio. – commenta il Sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella – Da molti anni, le nostre amministrazioni lavorano, in collaborazione con la Regione e la Fondazione Ordine Mauriziano, in direzione della riqualificazione e del rilancio turistico di questo eccezionale complesso monumentale, cerniera tra la cintura metropolitana di Torino e la valle di Susa, punto importante lungo la via Francigena”.

Per il primo cittadino di Rosta, Domenico Morabito, “le iniziative programmate il 5 e 6 aprile sono un’occasione straordonaria per far conoscere il nostro territorio. Parliamo della meravigliosa cornice della Collina Morenica di Rivoli. È un territorio raggiungibile in treno da Torino e, scendendo alla stazione di Rosta, si può inforcare una bicicletta e scoprire un ambiente meraviglioso. In vista del 5 e 6 aprile, le nostre scuole e le nostre associazioni collaborano con gli uffici comunali, per dimostrare che, oltre ad un territorio bellissimo, da noi c’è una comunità che saprà dare il meglio di sé”.

“Avigliana ha un legame storico con la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, voluta dal conte Umberto III di Savoia, nato proprio ad Avigliana. Dietro l’altare del nostro santuario della Madonna dei Laghi vi è un pilone dedicato alla Madonna del Latte, che Umberto III volle far ridipingere in stile jaquariano. – sottolinea il Sindaco Andrea Archinà – La Precettoria fa parte di un nucleo di arte e architettura medioevale di assoluta eccellenza. Da questo punto di vista è importante la sperimentazione da parte della Città metropolitana di un bus navetta che collega i luoghi storici del nostro territorio in modo sostenibile”.

“Le iniziative del primo fine settimana di aprile a Buttigliera Alta, Avigliana e Rosta sono il frutto di un importante lavoro per mettere in rete le eccellenze della Bassa Valle di Susa, al fine di promuovere il turismo lento e sostenibile, su cui il territorio può puntare carte importanti. – sottolineano il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la Consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico e al turismo, Sonia Cambursano – La Città metropolitana apprezza e sostiene questa impostazione e i bus navetta gratuiti sono il riconoscimento tangibile della validità dei progetti in corso di elaborazione e realizzazione”.

VITA E OPERE DI GIACOMO JAQUERIO

Giacomo Jaquerio è considerato uno dei maggiori esponenti della pittura tardogotica in Piemonte, attivo nella prima metà del Quattrocento. Nato nel 1375 circa a Torino da una famiglia con una lunga tradizione nella pratica della pittura, visse la prima parte della sua vita tra continui spostamenti fra Torino, Ginevra, Thonon-les-Bains ed altre località d’oltralpe, lavorando come pittore di corte al servizio di Amedeo VIII di Savoia e del principe Ludovico di Acaja e ricevendo commesse da istituzioni religiose e da importanti casate nobiliari. Dal 1429 in poi abitò stabilmente a Torino, dove ricoprì anche le cariche pubbliche di consigliere del Comune e tesoriere. Della sua vasta produzione solo pochissime opere sono documentate e il primo documento certo è proprio la sua firma, scoperta nel 1914 sugli affreschi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, databili intorno al 1410, epoca in cui l’artista doveva già essere a capo di una fiorente bottega. La “Salita al Calvario” è il suo capolavoro caratterizzato da toni marcatamente realistici di crudeltà e dolore. Jaquerio morì tra il 1445 e il 1453, quando i documenti riportano i nomi della moglie vedova e degli eredi. La sua bottega fu ancora attiva nella seconda metà del XV secolo: al suo entourage e ai suoi modelli, costituiti da cartoni e matrici per la realizzazione di motivi decorativi in serie, sono riconducibili numerose opere presenti nei territori del ducato sabaudo e di diretta discendenza dalle pitture della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

VISITARE SANT’ANTONIO DI RANVERSO

La Precettoria è visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 9,30 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) e dalle 14 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17). Il biglietto d’ingresso intero costa 5 euro, ridotti a 4 euro per i minorenni, gli over 65 e i gruppi di almeno 15 persone. I bambini fino a 6 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei hanno l’ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare dal mercoledì alla domenica il numero telefonico 011-6200603 o scrivere a ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it e maggiori informazioni sono reperibili nel sito Internet www.ordinemauriziano.it

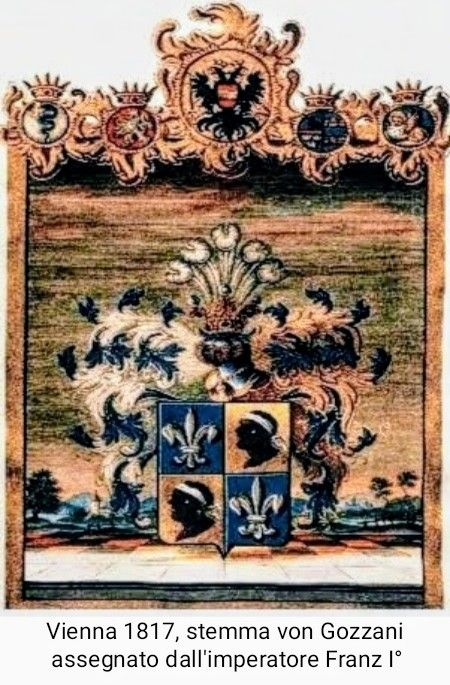

Ancora due giorni per votare il comune di Agliè nell’ambito del concorso del “Kilimangiaro”, dedicato al Borgo dei Borghi 2025. Domenica 6 aprile si concluderanno le votazioni online e si eleggerà il borgo vincitore per il 2025. Per sostenere Agliè come vincitore, sarà possibile votare sul sito di Rai Play Link www.raiplay.it/borgodeiborghi. Si tratta di un importante riconoscimento per il comune piemontese, unico selezionato della Regione, che si è distinto per la presenza di un patrimonio storico e culturale che ogni anno attira turisti nei suoi suggestivi vicoli e sentieri naturalistici. La bellezza di Agliè è racchiusa nei suoi piccoli ma preziosi dettagli, che lo rendono uno dei centri più affascinanti del Canavese e del Piemonte, ricco di dimore storiche, una su tutte il castello ducale, Residenza Reale Sabauda protagonista delle Camminate Reali proposte dall’evento #MiMuovo, che attira l’attenzione di cittadini e turisti offrendo anche l’occasione di vedere il centro storico del borgo che, grazie alle costanti opere di restauro, ha conservato la sua bellezza. È circondato da giardini all’inglese e da un grande parco, dove è possibile ammirare fiori rari e alberi secolari. Il castello è stato scelto come set per la nota serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”, andata in onda su Canale 5, e della più recente “La legge di Lidia Poët 2” con Matilda De Angelis, su Netflix. Non meno rilevante lo stretto legame che Agliè ha con un autore storico come Guido Gozzano, che qui ha trascorso gran parte della sua vita dedicando delle poesie ad Agliè. La sua residenza estiva, la villa Il Meleto, è visitabile.

“Questa candidatura è un’occasione unica per valorizzare il nostro borgo e tutto il territorio- ha commentato il Sindaco di Agliè Marco Succio – essere l’unico rappresentante della Regione ci carica di responsabilità, ma anche di grande euforia: si tratta di un’opportunità concreta per far conoscere la nostra storia d le nostre peculiarità a livello nazionale, rafforzando così il turismo e l’economia locale. Con il supporto di tutta la comunità, e non solo, possiamo portare Agliè, il Canavese e il Piemonte alla vittoria”.

Le profonde radici storiche del borgo hanno permesso anche lo sbocciare di un turismo enogastronomico rappresentato dalla Sagra del Torcetto e Calici, evento di punta del comune di Agliè. Nel mese di luglio la manifestazione, da tre anni è entrata, insieme a #MiMuovo, nel cartellone del festival della Reciprocità dell’entroterra canavesano, accompagna i visitatori tra le eccellenze gastronomiche del territorio, dai caldi sapori dei vini autoctoni alla maestria culinaria degli chef locali.

“È con entusiasmo che sosteniamo la candidatura di Agliè al prestigioso titolo di Borgo dei Borghi 2025 – ha dichiarato Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte – questo bellissimo borgo del Canavese, con la sua storia millenaria, la sua bellezza naturale e un ricco patrimonio culturale, rappresenta al meglio l’anima autentica del nostre Piemonte. Si tratta di un’opportunità straordinaria performance conoscere al meglio il nostro territorio, ricco di arte, tradizioni e sapori unici. Sostenere Agliè significa sostenere la nostra cultura e il nostro turismo, le risorse più preziose della nostra terra. Invito i cittadini a partecipare con il loro voto per contribuire a far conoscere maggiormente la bellezza dei nostri luoghi. Insieme possiamo rendere Agliè Borgo dei Borghi 2025”.

Mara Martellotta

Il cinema muto ebbe un’ampia diffusione a Torino, attraverso grandi case di produzione quali Aquila Films, Ambrosio e Itala Film, tutte attive nel momento di ascesa del cinema come forma d’arte. Nella città piemontese nacquero alcuni dei primi film muti con trame sofisticate e capolavori del cinema italiano, come Cabiria (1914).

Martedì 25 marzo ha avuto luogo il primo dei due appuntamenti di Mu-To, un progetto dedicato alla proiezione dei film muti in un’atmosfera originale: un po’ di luce soffusa, una sala piena di gente (evento raro nei nostri giorni) e un accompagnamento musicale dal vivo. L’evento è stato organizzato con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi, del Liceo Classico e Musicale “Cavour” e del Museo Nazionale del Cinema. Si è trattato solo del primo incontro dei due in programma – del secondo, che si svolgerà ad aprile, verrà comunicata la data precisa sui social del Cinema Massimo e del Conservatorio Giuseppe Verdi.

Durante la serata la sala 3 del Cinema Massimo era gremita. Il primo film in programma è stato Maciste (1915), il cui protagonista è un uomo caratterizzato da una forza straordinaria e interpretato da un attore divenuto iconico: Bartolomeo Pagano. Un’opera che contribuì a sviluppare ulteriormente il divismo, fenomeno, già avviato nel XIX secolo, che consisteva in una sorta di divinizzazione delle star, le quali diventavano più popolari dei personaggi da loro interpretati.

Maciste (senza fare spoiler) è un allegro film d’avventura che vale la pena vedere anche a distanza di 110 anni. L’esperienza è stata resa unica in particolare da un giovane protégé pianista, che ha accompagnato il film senza alcuna interruzione per tutta la sua durata – ben 67 minuti! Quella melodia, che all’inizio sembrava una semplice colonna sonora, alla fine ha scatenato un’ovazione. L’esecuzione è stata così impeccabile che era difficile all’inizio credere che si trattasse di un accompagnamento dal vivo, perciò non si poteva fare altro se non applaudirlo calorosamente. Insieme alle risate della sala, scatenate dalle scene più divertenti, ha reso quella serata indimenticabile.

Dopo quel momento introduttivo (la proiezione di un classico lungometraggio), si è svolta la seconda parte della serata, in cui sono stati riprodotti 6 cortometraggi, quasi tutti realizzati e poi restaurati a Torino. Questa volta le immagini sullo schermo erano accompagnate dall’intera orchestra giovanile del Liceo Classico e Musicale “Cavour”. I film scelti erano tra loro molto diversi: dai primi esperimenti di cinema narrativo ai film francesi della società Pathé, risalenti al 1907 e orientati all’intrattenimento. Sono rivolti a uno spettatore più attento rispetto a Maciste, che, ribadisco, è un film sicuramente migliore di alcune produzioni di Marvel, come Captain Marvel. Richiedono che lo spettatore abbia una capacità di lettura approfondita delle opere cinematografiche; anche la musica, questa volta suonata da giovani, non è sempre di altissimo livello, però ha i suoi momenti di fama e di sorpresa, con l’introduzione di una colonna sonora in stile jazz.

Per concludere, questo evento è soltanto alla sua seconda edizione, ma ha tutte le carte in regola per sopravvivere. Si configura come una grande sfida collettiva per assicurare al pubblico un’esperienza unica nel suo genere.

Viktor Smolkin

redattore di The Password

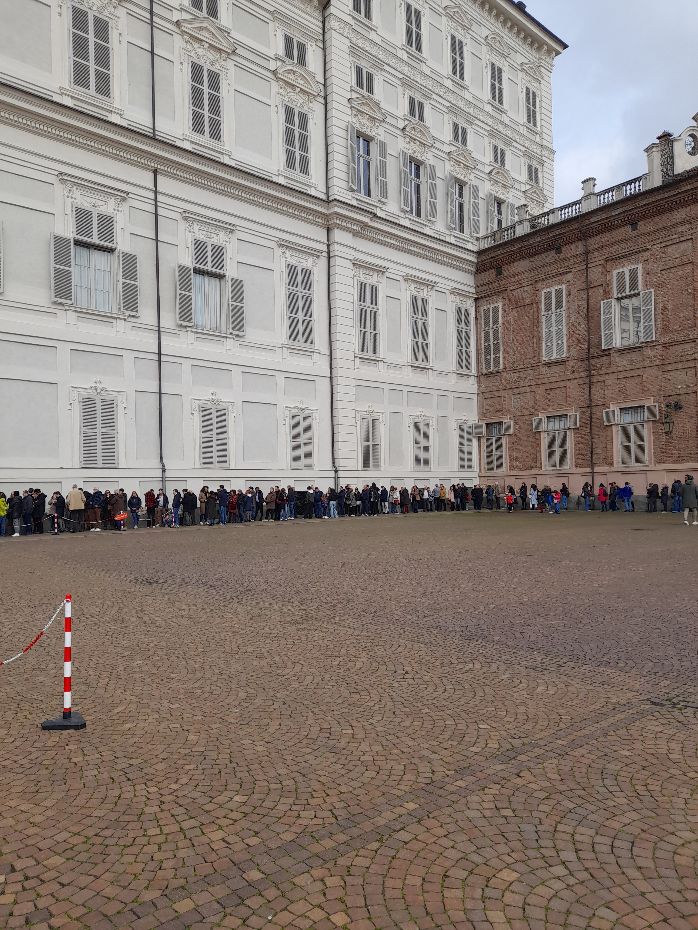

Grazie a loro siamo entrati nei saloni dove vivevano i Principi ereditari, un luogo che viene aperto solo in occasioni molto particolari. Il secondo piano di Palazzo Reale è infatti sempre chiuso al pubblico per mancanza di personale. Con il Fai si entra, non accadeva da quindici anni. Mentre il primo piano, sempre aperto alle visite del pubblico, era riservato al sovrano e alla sua famiglia, il secondo piano di Palazzo Reale, un tempo cuore politico e artistico di Torino dal Seicento alla metà del Novecento, era destinato ai principi ereditari e alle loro consorti. Naturalmente i saloni hanno subito radicali cambiamenti nei secoli decisi dai vari architetti chiamati a Palazzo.

Grazie a loro siamo entrati nei saloni dove vivevano i Principi ereditari, un luogo che viene aperto solo in occasioni molto particolari. Il secondo piano di Palazzo Reale è infatti sempre chiuso al pubblico per mancanza di personale. Con il Fai si entra, non accadeva da quindici anni. Mentre il primo piano, sempre aperto alle visite del pubblico, era riservato al sovrano e alla sua famiglia, il secondo piano di Palazzo Reale, un tempo cuore politico e artistico di Torino dal Seicento alla metà del Novecento, era destinato ai principi ereditari e alle loro consorti. Naturalmente i saloni hanno subito radicali cambiamenti nei secoli decisi dai vari architetti chiamati a Palazzo.

I tempi cambiano, i secoli passano, le mode anche. Infine sarà il principe ereditario Umberto, trasferitosi a Torino nel 1925 per seguire le manovre del suo reggimento, a rinnovare le trenta sale di Palazzo Reale con arredi del Settecento e strutture moderne. Verrà installato un impianto di riscaldamento con termosifoni nascosti nelle bocche dei camini e ogni sala verrà attrezzata con ascensori e montacarichi. Si può vedere lo studio di Umberto in cui il principe leggeva la corrispondenza e riceveva ospiti importanti. L’allestimento di Palagi verrà mantenuto solo nell’alloggio occupato nel 1930 dalla moglie Maria Josè del Belgio. Dopo la guerra e la fine della monarchia l’Appartamento del Principe venne dimenticato per almeno 50 anni.

I tempi cambiano, i secoli passano, le mode anche. Infine sarà il principe ereditario Umberto, trasferitosi a Torino nel 1925 per seguire le manovre del suo reggimento, a rinnovare le trenta sale di Palazzo Reale con arredi del Settecento e strutture moderne. Verrà installato un impianto di riscaldamento con termosifoni nascosti nelle bocche dei camini e ogni sala verrà attrezzata con ascensori e montacarichi. Si può vedere lo studio di Umberto in cui il principe leggeva la corrispondenza e riceveva ospiti importanti. L’allestimento di Palagi verrà mantenuto solo nell’alloggio occupato nel 1930 dalla moglie Maria Josè del Belgio. Dopo la guerra e la fine della monarchia l’Appartamento del Principe venne dimenticato per almeno 50 anni.Fino a sabato 29 marzo

Cartoline e disegni che esprimono in ogni tratto segnico e cromatico, l’abilità del grafico – pittore, ma anche la passione verso ideali etici ed esistenziali che da sempre guidano la sua mano e il suo cuore e, con essi, il trasporto emotivo verso valori che hanno fatto la “nostra” Storia e che, oggi, purtroppo appaiono troppo spesso trascurati, se non del tutto dimenticati o, ancor peggio, portati alla ribalta di talk televisivi assai poco “onesti” e convincenti.

Fra le innumerevoli (circa 200) opere originali esposte – tutte realizzate a mano, tra cartoline, disegni, incisioni, quadri, taccuini, una cassetta postale ed un tamburo – troviamo i vividi colori del “foulard di Madama Micca” e il soldato con l’uniforme dei “Dragoni di Piemonte”, accanto al rapido essenziale e nitido disegno blu “a biro” della “batteria” pronta a far fuoco e alla “cassetta postale da campo” con lo stemma sabaudo di “rosso alla croce argento”: sono queste solo alcune delle opere raccolte in un’avvincente mostra, dal titolo “L’Artigliere Cartoliniere”, curata dall’“Associazione Amici del Museo Pietro Micca” ed ospitata, fino a sabato 29 marzo, presso il “Mastio della Cittadella”, in corso Galileo Ferraris, a Torino. A firmarle è Antonio Mascia che, nove anni dopo la prima mostra tematica “Il dragone cartoliniere” (al Museo Civico “Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706”), presenta ora un’accurata selezione di nuove opere, attraverso le quali rendere omaggio all’“Artiglieria” Italiana” e in cui l’artista “vuole raccontare – scrive il Gen. Di Brigata Luigi Cinaglia – come si comportano i ‘reenactors’, vale a dire coloro che partecipano attivamente alle rievocazioni storiche, con lo scopo di invitare le varie generazioni a volgere uno sguardo al passato per indagare il presente con uno slancio verso il futuro”.

L’esposizione documenta circa quindici anni d’impegno dell’artista, in qualità sia di “disegnatore” sia di “socio volontario” dell’Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706”, con l’uniforme dei “Dragoni di Piemonte” all’interno delle attività di rievocazione del “Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino”, a partire dal 2007. Inserendosi nel filone degli artisti che hanno accompagnato gli eserciti, vivendo accanto ai soldati e documentandone le vicissitudini, Antonio Mascia prosegue la tradizione nel far vivere emozioni che attraversano il tempo. Una tradizione che continua ancora oggi in Francia e nel Regno Unito con manifestazioni prive di qualsivoglia alone nostalgico e organizzate secondo i canoni della piena contemporaneità. Per questa ragione, l’invito rivolto al pubblico da Mascia (il cui percorso creativo annovera migliaia di opere) è quello di “avvicinare le cartoline, toccarle e girarle sul retro per meglio cogliere tutti gli elementi di questa particolare forma d’arte popolare che viaggia nel mondo e unisce popoli e culture differenti”. Il tutto, attraverso “soggetti militari” che vanno dagli antichi eserciti “sanniti e romani”, agli “ussari napoleonici”, fino alla vita nelle trincee durante la prima guerra mondiale e agli attuali contingenti italiani di stanza in luoghi del mondo particolarmente “fragili” dal punto di vista della sicurezza, così come ai reportages disegnati negli accampamenti di “rievocazione storica” delle più famose battaglie della storia europea a cui

l’autore solitamente prende parte.

l’autore solitamente prende parte.

Non solo come “attore – dragoniere”, ma altresì come “artista – cartoliniere”, autore di opere assolutamente convincenti, sotto vari aspetti, che, per questo, troviamo oggi conservate in numerose Collezioni private in Italia e all’estero (in Spagna, presso la sede dell’“Asociación 1707 Almansa Histórica” di Almansa) e in Collezioni pubbliche (“Civica Galleria d’Arte Moderna” di Torre Pellice, “Museo Diocesano” di Susa, “Museo Arte Urbana” di Torino, “Museo Civico dell’Illustrazione” di Bolzano, “Museo della Cartolina” di Isera, “Fondazione Peano” a Cuneo), “testimoni di un lungo e creativo percorso tra tecniche diverse che compongono una iconografia inedita e ben bilanciata tra le due dimensioni del reale e dell’immaginario”.

Gianni Milani

“L’Artigliere Cartoliniere”

Mastio della Cittadella, corso Galileo Ferraris 2, Torino; tel. 011/5629223 o www.artiglieria.org

Fino al 29 marzo

Orari: dal mart. alla dom. 10,30/12,30 e 15/18

Nelle foto: Antonio Mascia “Il foulard di Madama Micca”, acrilico su tela; “In batteria”, cartolina postale, penna a biro; “Cassetta postale da campo”

E’ sempre stato un baluardo inespugnabile il forte valdostano di Bard, una fortezza di sbarramento resa famosa dall’assedio di Napoleone e ricostruita dai Savoia. Si arrese solo alle truppe di Napoleone ma quanta fatica, quante perdite umane, che onta per il grande Napoleone Bonaparte che quel giorno rischiò perfino di essere catturato. Andò su tutte le furie per non essere riuscito ad impadronirsi velocemente del forte a causa della valorosa resistenza dei soldati italiani e austriaci e alla fine decise di raderlo al suolo. Con una curiosità: nel maggio del 1800 Napoleone varcò il Gran San Bernardo non su un maestoso cavallo bianco come si vede nel celebre dipinto del David ma a dorso di mulo accompagnato da una giovane guida che trainava l’animale con sopra Napoleone il quale chiese poi a David di essere ritratto su un cavallo focoso. Ma il fatto straordinario di questa vicenda è che Bard, l’avamposto difensivo dell’esercito austro-piemontese, bloccò la Campagna d’Italia di Napoleone. Bard tenne testa ai francesi alla perfezione. Ma come si svolsero questi fatti storici? Per saperne di più è assai utile leggere il libro “La fortezza inespugnabile di Bard: storia dello sbarramento tra Valle d’Aosta e Pianura Padana” dello storico Mauro Minola, edizioni Susalibri. Fu un’incredibile battuta d’arresto per Napoleone, autoproclamatosi Primo Console con il colpo di Stato del 1799, un tale disonore che lo costrinse a reagire in seguito con la distruzione totale del Castel de Bard. Ma torniamo un po’ indietro. L’unico ostacolo imprevisto che si opponeva alla veloce avanzata dei francesi verso la pianura era appunto il forte di Bard, un bastione imprendibile che controllava e difendeva la Valle d’Aosta. Napoleone lo sottovalutò rischiando di far fallire i suoi piani. Eppure la fortezza era difesa da meno di 400 persone contando anche magazzinieri, cuochi e tamburini. All’esterno premeva una forza soverchiante di 40.000 francesi dell’Armée de Réserve. Come si presentava il forte di Bard nel maggio 1800? Aveva ancora la fisionomia di una fortezza medievale ed erano state realizzate nuove batterie per consolidare le difese in vista dell’attacco. Le scorte di viveri e d’acqua erano sufficienti per oltre due mesi ma dai documenti ufficiali dell’epoca trapela che gli ufficiali francesi non avevano nessun timore del forte e dei suoi difensori a tal punto che la fortificazione non era stata tenuta in nessun conto. Minola spiega che “la causa della sottovalutazione di Bard da parte dei generali di Napoleone fu dovuta alla mancanza di informazioni precise e alla carenza di una cartografia aggiornata della Valle d’Aosta. Secondo recenti ricerche dei cartografi Aliprandi è da cercare proprio in questi fattori il motivo per cui Bard non fu considerato un ostacolo così importante”. Nella notte tra il 21 e il

E’ sempre stato un baluardo inespugnabile il forte valdostano di Bard, una fortezza di sbarramento resa famosa dall’assedio di Napoleone e ricostruita dai Savoia. Si arrese solo alle truppe di Napoleone ma quanta fatica, quante perdite umane, che onta per il grande Napoleone Bonaparte che quel giorno rischiò perfino di essere catturato. Andò su tutte le furie per non essere riuscito ad impadronirsi velocemente del forte a causa della valorosa resistenza dei soldati italiani e austriaci e alla fine decise di raderlo al suolo. Con una curiosità: nel maggio del 1800 Napoleone varcò il Gran San Bernardo non su un maestoso cavallo bianco come si vede nel celebre dipinto del David ma a dorso di mulo accompagnato da una giovane guida che trainava l’animale con sopra Napoleone il quale chiese poi a David di essere ritratto su un cavallo focoso. Ma il fatto straordinario di questa vicenda è che Bard, l’avamposto difensivo dell’esercito austro-piemontese, bloccò la Campagna d’Italia di Napoleone. Bard tenne testa ai francesi alla perfezione. Ma come si svolsero questi fatti storici? Per saperne di più è assai utile leggere il libro “La fortezza inespugnabile di Bard: storia dello sbarramento tra Valle d’Aosta e Pianura Padana” dello storico Mauro Minola, edizioni Susalibri. Fu un’incredibile battuta d’arresto per Napoleone, autoproclamatosi Primo Console con il colpo di Stato del 1799, un tale disonore che lo costrinse a reagire in seguito con la distruzione totale del Castel de Bard. Ma torniamo un po’ indietro. L’unico ostacolo imprevisto che si opponeva alla veloce avanzata dei francesi verso la pianura era appunto il forte di Bard, un bastione imprendibile che controllava e difendeva la Valle d’Aosta. Napoleone lo sottovalutò rischiando di far fallire i suoi piani. Eppure la fortezza era difesa da meno di 400 persone contando anche magazzinieri, cuochi e tamburini. All’esterno premeva una forza soverchiante di 40.000 francesi dell’Armée de Réserve. Come si presentava il forte di Bard nel maggio 1800? Aveva ancora la fisionomia di una fortezza medievale ed erano state realizzate nuove batterie per consolidare le difese in vista dell’attacco. Le scorte di viveri e d’acqua erano sufficienti per oltre due mesi ma dai documenti ufficiali dell’epoca trapela che gli ufficiali francesi non avevano nessun timore del forte e dei suoi difensori a tal punto che la fortificazione non era stata tenuta in nessun conto. Minola spiega che “la causa della sottovalutazione di Bard da parte dei generali di Napoleone fu dovuta alla mancanza di informazioni precise e alla carenza di una cartografia aggiornata della Valle d’Aosta. Secondo recenti ricerche dei cartografi Aliprandi è da cercare proprio in questi fattori il motivo per cui Bard non fu considerato un ostacolo così importante”. Nella notte tra il 21 e il  22 maggio un gruppo di soldati francesi camminando curvi dietro i parapetti che costeggiano la strada si avvicinarono alle postazioni difensive degli austro-piemontesi mentre un secondo gruppo di zappatori e granatieri scese lungo i dirupi della montagna impadronendosi della borgata. Occupato il paese di Bard che contava 246 abitanti cominciò l’assedio al forte con “un audace stratagemma” ideato dai francesi. Far passare i cannoni attraverso l’unica strada che lambiva il borgo appena preso dagli assedianti non era impresa facile. Vari tentativi fallirono per la pioggia di fuoco che arrivava dal forte sovrastante e investiva soldati e mezzi militari. Allora si decise di agire di notte ricoprendo le ruote dei cannoni con paglia e fieno per contenere al massimo i rumori del movimento e ingannare la sorveglianza dei difensori sulla strada del paese. La strada lastricata fu ricoperta di letame, paglia e materassi presi nelle case. I cavalli da tiro vennero sostituiti da squadre di 50 uomini adibiti al traino. Tutto perfetto ma non funzionò come era previsto nei piani. Alcuni cannoni passarono integri sotto le difese della fortezza ma ben presto gli austro-piemontesi scoprirono il traffico in corso nella via del paese e scatenarono un inferno di fuoco sui francesi che nonostante le perdite di uomini e mezzi riuscirono a far passare nell’arco di alcune notti una quarantina di cannoni. Infastidito per i ritardi subiti nella spedizione militare Napoleone lasciò Aosta e si avvicinò a Bard per verificare di persona la situazione ma venne circondato a sorpresa da un drappello di soldati austriaci. Si salvò grazie al pronto intervento delle sue

22 maggio un gruppo di soldati francesi camminando curvi dietro i parapetti che costeggiano la strada si avvicinarono alle postazioni difensive degli austro-piemontesi mentre un secondo gruppo di zappatori e granatieri scese lungo i dirupi della montagna impadronendosi della borgata. Occupato il paese di Bard che contava 246 abitanti cominciò l’assedio al forte con “un audace stratagemma” ideato dai francesi. Far passare i cannoni attraverso l’unica strada che lambiva il borgo appena preso dagli assedianti non era impresa facile. Vari tentativi fallirono per la pioggia di fuoco che arrivava dal forte sovrastante e investiva soldati e mezzi militari. Allora si decise di agire di notte ricoprendo le ruote dei cannoni con paglia e fieno per contenere al massimo i rumori del movimento e ingannare la sorveglianza dei difensori sulla strada del paese. La strada lastricata fu ricoperta di letame, paglia e materassi presi nelle case. I cavalli da tiro vennero sostituiti da squadre di 50 uomini adibiti al traino. Tutto perfetto ma non funzionò come era previsto nei piani. Alcuni cannoni passarono integri sotto le difese della fortezza ma ben presto gli austro-piemontesi scoprirono il traffico in corso nella via del paese e scatenarono un inferno di fuoco sui francesi che nonostante le perdite di uomini e mezzi riuscirono a far passare nell’arco di alcune notti una quarantina di cannoni. Infastidito per i ritardi subiti nella spedizione militare Napoleone lasciò Aosta e si avvicinò a Bard per verificare di persona la situazione ma venne circondato a sorpresa da un drappello di soldati austriaci. Si salvò grazie al pronto intervento delle sue  guardie che lo seguivano a breve distanza. Era giunto il momento di farla finita. Sul monte che sovrasta il forte vennero portati con grande fatica diversi cannoni ma la potenza di fuoco anche questa volta non fu sufficiente a costringere i difensori alla resa. Il capitano Stockard von Bernkopf, comandante della guarnigione, rifiutò più volte di arrendersi. Dopo alcuni tentativi falliti che lasciarono sul terreno centinaia di morti e feriti, un cannone da 12 libbre venne posizionato di fronte al portone del forte, fuori dalla portata di tiro degli assediati. Il bombardamento aprì brecce sempre più larghe nella mura del forte ma l’esito non fu decisivo per la conquista della fortezza. Decisiva fu la resa degli assediati, stremati ed esausti: la resistenza della guarnigione era giunta alla fine e il comando austriaco ordinò di cessare il fuoco e di arrendersi. I francesi persero oltre 1500 uomini contro i 13 morti e i 61 feriti tra le fila dei difensori. Il baluardo valdostano fu poi nello stesso anno completamente raso al suolo a colpi di mine. Trent’anni dopo Carlo Felice di Savoia lo farà ricostruire. Tra le fortificazioni alpine sabaude il forte di Bard è l’unico che ha conservato l’aspetto che aveva fin dai tempi della sua riedificazione nel 1838. Abbandonato alla fine dell’Ottocento, il forte divenne un carcere militare e in seguito polveriera dell’Esercito italiano. Oggi è di proprietà della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Un libro di storia da leggere tutto d’un fiato.. aspettando “Napoleon”, il kolossal di Ridley Scott, a novembre sul grande schermo. Filippo Re

guardie che lo seguivano a breve distanza. Era giunto il momento di farla finita. Sul monte che sovrasta il forte vennero portati con grande fatica diversi cannoni ma la potenza di fuoco anche questa volta non fu sufficiente a costringere i difensori alla resa. Il capitano Stockard von Bernkopf, comandante della guarnigione, rifiutò più volte di arrendersi. Dopo alcuni tentativi falliti che lasciarono sul terreno centinaia di morti e feriti, un cannone da 12 libbre venne posizionato di fronte al portone del forte, fuori dalla portata di tiro degli assediati. Il bombardamento aprì brecce sempre più larghe nella mura del forte ma l’esito non fu decisivo per la conquista della fortezza. Decisiva fu la resa degli assediati, stremati ed esausti: la resistenza della guarnigione era giunta alla fine e il comando austriaco ordinò di cessare il fuoco e di arrendersi. I francesi persero oltre 1500 uomini contro i 13 morti e i 61 feriti tra le fila dei difensori. Il baluardo valdostano fu poi nello stesso anno completamente raso al suolo a colpi di mine. Trent’anni dopo Carlo Felice di Savoia lo farà ricostruire. Tra le fortificazioni alpine sabaude il forte di Bard è l’unico che ha conservato l’aspetto che aveva fin dai tempi della sua riedificazione nel 1838. Abbandonato alla fine dell’Ottocento, il forte divenne un carcere militare e in seguito polveriera dell’Esercito italiano. Oggi è di proprietà della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Un libro di storia da leggere tutto d’un fiato.. aspettando “Napoleon”, il kolossal di Ridley Scott, a novembre sul grande schermo. Filippo Re

Che certi sostenitori improvvisati del Manifesto di Ventotene appartenenti al Polo del ‘900 si agitino per letture di massa del documento non deve stupire. Sono terze file soprattutto per ciò che riguarda l’europeismo. Chi ha conosciuto Bobbio sa che ruoli secondari hanno avuto nella quotidianità della vita del filosofo. Oggi scrivono articoli, insegnandoci cosa sia l’Europa senza averne titolo. L’idea d’Europa nasce dalle lezioni milanesi di Federico Chabod, dagli scritti federalisti di Luigi Einaudi, dalla cultura cattolica di De Gasperi. Forse solo Carlo Rosselli ebbe un po’ di attenzione al tema europeo. Comunisti e socialisti erano allora filo sovietici e disinteressati ad un’Europa libera che si sarebbe opposta a Mosca. Tutti gli storici seri hanno visto i limiti politici e culturali del Manifesto di Spinelli e Rossi che pure si fecero anni di carcere e di confino. Ma essi non avevano le doti intellettuali e culturali per scrivere un manifesto per l’Europa futura. L’avrebbe potuto scrivere Bobbio o meglio Einaudi o anche Chabod. O forse De Gasperi. I due confinati erano persone oneste e coraggiose, ma prive della cultura necessaria. L’errore fatto da “Repubblica” di tirare fuori dAll’oblio un ricordo del passato privo di senso politico e di scarso impatto culturale offre alle terze file torinesi di imitare l’on. alessandrino Fornaro che alla Camera stava per stracciarsi le vesti perché il Manifesto per lui è come un Vangelo laico da venerare. Guai a criticarlo

Il 21 marzo si festeggiano i 20 anni dalla fondazione del CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, uno dei principali poli del restauro in Italia e riferimento nel panorama internazionale, con la giornata conclusiva della rassegna di incontri dedicata al valore del restauro dal titolo “Conservazione, ricerca e innovazione”, che ha visto la partecipazione dei maggiori protagonisti della conservazione e del restauro a livello nazionale e internazionale.

A distanza di 20 anni dall’istituzione della Fondazione, una riflessione sul “Valore della conservazione” diventa momento per fare un bilancio rispetto al contributo che il Centro ha offerto nel proprio perimetro di azione e per individuare possibili criteri quantitativi e qualitativi che consentano di misurare l’impatto generato dalle attività di conservazione e restauro dei beni culturali: in termini di recupero e riabilitazione del patrimonio storico artistico, di attivazione educativa e formativa, di creazione di nuove competenze e professionalità, di possibile incidenza sul tessuto economico, produttivo e culturale sulle diverse scale territoriali.

Con l’occasione sarà presentata la ricerca in corso, realizzata in collaborazione con la Fondazione Santagata e sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dedicata al “Valore della conservazione”.

Saranno presenti: Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati; Luigi La Rocca, Direttore DiT – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura; Michele Coppola, Direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Gallerie d’Italia; Michele Briamonte, Presidente Consorzio Residenze Reali Sabaude, Luigi Oliva, Direttore Istituto Centrale del Restauro (ICR) di Roma; Paola Casagrande, già Direttore Regionale Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei della Regione Piemonte; Alessio Re, Segretario Generale Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura di Torino

Seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista e critico d’arte Nicolas Ballario con i soci Fondatori del CCR: Mario Turetta, Direttore DiAC – Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura; Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte; Stefano Lo Russo, Sindaco Città di Torino e Città Metropolitana di Torino; Fabio Giulivi, Sindaco Città di Venaria; Giulia Anastasia Carluccio, Prorettrice Università di Torino, Marta Bottero, Professoressa Ordinaria, Funzioni aggregate al Prorettore del Politecnico di Torino, Matteo Bagnasco, Responsabile Obiettivo Cultura Fondazione della Compagnia di San Paolo e Annapaola Venezia, Vice Segretario Generale Fondazione CRT.

Nel pomeriggio i componenti internazionali del Comitato Scientifico del Centro incontreranno il pubblico in una sessione dal titolo “Visione e Metodo”, un panorama inedito sul mondo della conservazione, della ricerca e dell’innovazione. Il Comitato riunisce importanti professionalità provenienti dalle più rilevanti istituzioni culturali a livello internazionale.

Corrado Azzollini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e Direttore Scientifico della Fondazione CCR; Francesca Casadio, Co-Direttore del Centro per gli studi scientifici sulle arti della Northwestern University – Art Institute of Chicago; Mireille Klein, Responsabile del Dipartimento di restauro C2RMF – Ministero della Cultura e della Comunicazione francese; Marco Leona, David H. Koch Scientist in charge of the department of scientific research Metropolitan Museum of Art, New York; Valerie Magar, Manager Unità Programmi ICCROM; Joanna Norman, Director Victoria & Albert Research Institute and National Art Library, London; Massimo Osanna, Direttore Generale Musei, Ministero della Cultura, Roma.

È possibile seguire gli incontri in diretta streaming.

Invece nei giorni di sabato e domenica 22 e 23 marzo il CCR sarà aperto ai visitatori e sarà possibile esplorare i laboratori, accompagnati dagli storici dell’arte, restauratori e scienziati del Centro, andando oltre le porte del nuovo Ristoro delle Arti, il centro visitatori inaugurato lo scorso settembre 2024.

Nello stesso fine settimana, la città di Venaria si animerà grazie anche alla grande festa dedicata alla fioritura dei ciliegi nei giardini della Reggia di Venaria “All’ombra dei ciliegi in fiore”, (per info e biglietti: www.lavenaria.it).

Le celebrazioni proseguiranno in maggio con la partecipazione all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino (15-19 maggio 2025) attraverso incontri diffusi con esperti che affronteranno tematiche diverse, da progetti di conservazione urbana a percorsi di educazione e formazione sulla cultura del restauro.

A fine giugno avrà luogo lo “Young Professionals Forum”, appuntamento di condivisione e scambio nato per stimolare a livello internazionale sinergie tra professionisti, in particolar modo giovani che qui hanno la possibilità di presentare le proprie ricerche e di confrontarsi con nomi già affermati nel campo. Al Forum, come case history di successo, verranno inoltre invitati i Laureati del corso di laurea che stanno svolgendo attività internazionali presso importanti realtà museali. Per il CCR, nato nel 2005 con figure under 30, i giovani di oggi devono essere i primi ambasciatori della sua attività.

Le celebrazioni si concluderanno in dicembre con l’importante Convegno dedicato a Pinin Brambilla Barcilon, in occasione del Centenario dalla sua nascita. Nota in tutto il mondo per i restauri dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci e di altri capolavori dell’arte italiana, Pinin Brambilla è stata la prima direttrice dei laboratori di restauro del Centro e il suo archivio con la documentazione prodotta durante gli anni di attività, riordinato e digitalizzato, è oggi conservato al CCR e fruibile da tutti.

Fondazione nata il 21 marzo 2005, il CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale è uno dei principali poli del restauro in Italia e riferimento indiscusso nel panorama internazionale. Caratterizzato da un operato che si muove lungo le quattro macro-direttrici della conservazione e restauro, della scienza, della formazione e della documentazione, ha al suo interno nove Laboratori di Restauro, i Laboratori Scientifici e la Scuola di Alta Formazione con un Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

Il CCR ha sede nelle settecentesche Scuderie della Reggia di Venaria progettate da Benedetto Alfieri e riprogettate secondo una concezione contemporanea dallo Studio Derossi (1998-2004) in un interessante dialogo tra antico e moderno. L’intero complesso monumentale è patrimonio UNESCO.