Aperture, visite straordinarie e mostre A ottobre, un ricco programma di iniziative straordinarie permetterà di riscoprire e approfondire le collezioni dei Musei Reali, anche attraverso visite e attività speciali per adulti e ragazzi.

Aperture straordinarie

Tutti i giovedì di ottobre, dalle ore 21, il pubblico potrà partecipare alle visite guidate “Una gita a…”. Un interessante itinerario alla scoperta degli oggetti e dei siti archeologici più particolari al Museo di Antichità.

Giovedì 8 ottobre si inizia con Una gita a Industria: viaggio sul Po in età romana con Elisa Panero, curatore delle collezioni archeologiche dei Musei Reali, tra i tesori della città fluviale sacra alla dea Iside. Il percorso, della durata di circa un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso ai Musei Reali. Giovedì 8 ottobre, il Museo di Antichità e i Giardini Reali rimarranno aperti eccezionalmente dalle 19.30 alle 23.30, al costo di 5 Euro comprendente anche l’ingresso alla mostra Incēnsum.

Sabato 10 ottobre, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, Palazzo Reale la visita speciale “Tutto in una notte”. Ingresso con biglietto speciale da 10 Euro, ridotto a 2 Euro dai 18 ai 25 anni, gratuito sotto i 18 a

Domenica 11 ottobre, dalle 10.15 alle 17.15, sarà l’occasione per visitare anche la Biblioteca Reale grazie all’iniziativa Domenica di Carta, promossa a livello nazionale dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel Salone monumentale sarà allestito un breve percorso espositivo, La cura di carta, dedicato al tema della cura nelle collezioni della Biblioteca e verrà esposto anche un prezioso ricettario manoscritto della fine del XIV secolo, riccamente miniato, che tramanda antiche ricette per trattare molte malattie. I visitatori riceveranno una breve brochure di presentazione della Biblioteca e delle opere esposte. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima all’indirizzo: mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it. L’accesso è consentito in gruppi da 10 persone ogni ora, dalle 10.15 alle 17.15. A quanti non dovessero trovare posto nell’orario prescelto, sarà proposto un orario alternativo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La mascherina protettiva è obbligatoria e dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza in Biblioteca. Per la registrazione anagrafica dovrà essere compilato il modulo alla pagina https://www.museireali.beniculturali.it/scheda-di-registrazione-anagrafica-biblioteca-reale/.

Visite speciali

Sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 15 l’itinerario Benvenuto a Palazzo! è visitabile con le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere il restauro “a vista” dell’altare della Cappella. Il percorso, della durata di circa un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di 7 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Per una visita individuale, è possibile scaricare MRT, l’app ufficiale dei Musei Reali, comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti oppure acquistare al Museum Shop la nuova guida a stampa I Musei Reali di Torino pubblicata da Allemandi Editore e realizzata in collaborazione con CoopCulture.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre il percorso prosegue nelle Cucine Reali al piano interrato di Palazzo Reale e nell’Appartamento della Regina Elena, a piano terreno, alle ore 10-11-12 e 15-16-17. Le visite, della durata di un’ora, sono condotte dai volontari dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale”. Il biglietto è acquistabile in cassa il giorno stesso al costo di 7 euro.

Attività ai Giardini Reali

Sabato 10 ottobre, alle ore 10, in una cornice del tutto eccezionale come quella dei Giardini Reali, sarà possibile praticare yoga con una lezione all’aria aperta della durata di un’ora. Un’occasione unica per riscoprire sé stessi, riconnettendosi con la terra e l’ambiente circostante. In caso di maltempo la lezione sarà svolta nella Sala da Ballo del secondo piano di Palazzo Reale. L’attività si terrà i primi 4 sabato di ottobre al costo di 15 euro, abbonamento di quattro lezioni 50 euro. Ultimo appuntamento sabato 24 ottobre. Per prenotazioni e informazioni, 011 19560449 o info.torino@coopculture.it.

Le mostre

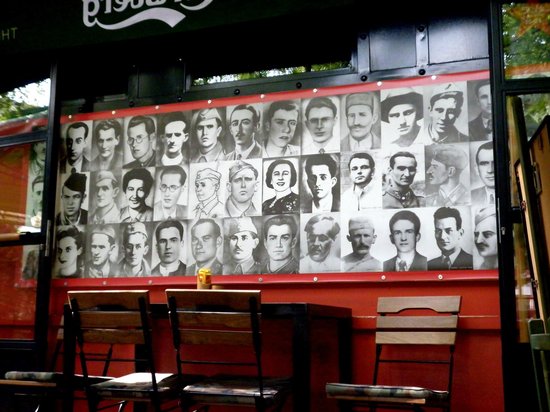

Capa in color

Nelle Sale Chiablese, fino al 31 gennaio 2021, si potrà visitare Capa in color, la mostra monografica dedicata al fotografo di fama mondiale Robert Capa, nata da un progetto di Cynthia Young, curatrice della collezione al Centro Internazionale di Fotografia di New York. La mostra, che presenta oltre 150 immagini a colori, lettere personali e appunti dalle riviste su cui furono pubblicate, intende illustrare il particolare approccio dell’autore verso i nuovi mezzi fotografici e la sua straordinaria capacità di integrare il colore nei lavori da fotoreporter, realizzati tra gli Anni ‘40 e ‘50 del Novecento. L’esposizione è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). I biglietti possono essere acquistati in cassa oppure online sul sito www.capaincolor.it. Prenotazioni e informazioni al numero 338 1691652 o via e-mail info@capaincolor.it.

È possibile anche prenotare percorsi e laboratori destinati alle scuole ed ideati da CoopCulture: le attività, con un occhio attento alle connessioni tra la straordinaria mostra e le collezioni dei Musei Reali, si svolgono dal martedì al sabato nella fascia oraria 9.30-10 per un accesso a mostra chiusa e in tutta sicurezza per le classi. Prenotazioni e informazioni al numero 338 1691652 o via e-mail info@capaincolor.it

Beyond Walls – Oltre i muri

Dopo il Champ de Mars di Parigi, le tappe di Andorra, Ginevra, Berlino, Ouagadougou e Yamoussoukro, l’artista franco-svizzero Saype ha scelto Torino come settimo sito della sua monumentale opera di Land Art ecologica dedicata alla fratellanza universale e alle connessioni tra uomini e culture. Una gigantesca catena di mani intrecciate è comparsa sui prati del giardino della Porta Palatina, dipinta con pigmenti eco-compatibili appositamente brevettati. Un messaggio di solidarietà e di fratellanza per un’opera che unisce idealmente Torino al resto del mondo. In parallelo, i Musei Reali si sono fatti sostenitori del progetto grazie alla volontà di connettere il patrimonio delle arti classiche alle espressioni artistiche contemporanee, contribuendo a realizzare uno dei più importanti interventi artistici su scala globale degli ultimi anni. Il progetto è un percorso che comprende anche la prima mostra personale dell’artista franco-svizzero al primo piano della Galleria Sabauda. Beyond Walls. Torino 2020 ricostruisce poetica, carriera e tecnica dei “Foot Murales” che hanno reso celebre Saype in tutto il mondo e sarà visitabile fino al 17 gennaio 2021 con il biglietto ordinario del museo.

Incēnsum

“Incēnsum”, l’esposizione, organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Per Fumum, illustra con opere che si datano a partire dal III millennio a.C., il percorso delle Vie dell’Incenso. Le fonti antiche riportano l’itinerario compiuto dalle lacrime del deserto, il frankincenso o olibano, prodotto principalmente in Oman e Yemen, che dall’antica Arabia Felix risaliva verso le terre dei Nabatei, giungendo fino al Mediterraneo, attraversando Israele o spingendosi fino ad Alessandria d’Egitto. Questo è da sempre legato alla creazione di pregiate essenze profumate che verranno ricreate lungo il percorso. La mostra conta sui prestiti del National Museum di Mascate (Sultanato dell’Oman), del Museo Egizio e del Museo d’Arte Orientale di Torino, del Museo delle Civiltà di Roma, del Museo Etnoarcheologico Castiglioni di Varese. L’esposizione, aperta fino al 10 gennaio 2021, è visitabile ogni venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 14 alle 17 con ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali.

TOward2030. What are you doing?

Fino al 17 gennaio il pubblico potrà visitare l’esposizione dedicata al progetto TOward2030. What are you doing? Ideato da Lavazza e dalla Città di Torino per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto ha previsto la realizzazione di 18 opere murali ispirate ai Sustainable Development Goals elaborati dall’ONU, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile più il Goal Zero, pensato da Lavazza per divulgare gli obiettivi stessi. La mostra, curata da Roberto Mastroianni e Filippo Masino, presenta nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda fotografie e filmati degli artisti al lavoro, mentre nel Boschetto dei Giardini Reali sono riproposti gli scatti delle 18 opere d’arte urbana presenti a Torino, oltre ai lavori di alcuni artisti dei collettivi Il Cerchio e le Gocce, Monkeys Evolution e Truly Design, realizzati durante il live painting inaugurale con il coordinamento di MurArte Torino.

In mostra “opere degli argentieri piemontesi” da inizio Settecento a fine Ottocento. Dal 2 luglio al 15 novembre

In mostra “opere degli argentieri piemontesi” da inizio Settecento a fine Ottocento. Dal 2 luglio al 15 novembre famiglie di argentieri sabaudi – e il “Calice” di Giovanni Battista Boucheron, realizzato nel 1789 in memoria di Carlo Emanuele III, accanto ad alcuni “argenti ebraici” come un bel piatto per la cena durante le celebrazioni della Pasqua ebraica (Seder) e un calice per la benedizione sul vino recitata nel giorno del riposo (Kiddush). Di Giovanni Battista Boucheron (Torino, 1742 – 1815) la rassegna presenta anche grandiosi “disegni preparatori” alle opere in argento insieme a raffinati “Ritratti” degli argentieri della sua famiglia, autentica culla di generazioni di importanti maestri orfèvres. Vera chicca della mostra, la “Mazza cerimoniale” della Città di Torino, restaurata ed esposta al pubblico per la prima volta. Realizzata in argento sbalzato e cesellato, fra il 1814 ed il 1824, la Mazza veniva portata a mano dall’usciere comunale nelle occasioni ufficiali e riprende i tre progetti della prima Mazza civica eseguita da Francesco Ladatte nel 1769, con tanto di testa taurina e corona, sostituita nel 1849 da quella “turrita”, opera dell’argentiere di corte Carlo Balbino. A proseguire l’iter espositivo, sono le “armi” d’epoca con preziose decorazioni in argento, una serie di “monete” che ripercorrono la storia del Ducato di Savoia e una scelta accurata di disegni di Lorenzo Lavy (Torino, 1720 – 1789), fra i più apprezzati incisori di monete e medaglie della settecentesca Zecca torinese. In chiusura, alcune tavole dell’“Encyclopedie”, una selezione di “bastoni da passeggio” con il pomo d’argento (autentica sciccheria per gli elegantoni del tempo) e un curioso nucleo di “dorini” della seconda metà dell’Ottocento, ornamenti da acconciatura e spilloni in argento lavorato a filigrana, che madame e madamin piemontesi amavano vezzosamente appuntarsi fra trecce e capelli ai dì di festa.

famiglie di argentieri sabaudi – e il “Calice” di Giovanni Battista Boucheron, realizzato nel 1789 in memoria di Carlo Emanuele III, accanto ad alcuni “argenti ebraici” come un bel piatto per la cena durante le celebrazioni della Pasqua ebraica (Seder) e un calice per la benedizione sul vino recitata nel giorno del riposo (Kiddush). Di Giovanni Battista Boucheron (Torino, 1742 – 1815) la rassegna presenta anche grandiosi “disegni preparatori” alle opere in argento insieme a raffinati “Ritratti” degli argentieri della sua famiglia, autentica culla di generazioni di importanti maestri orfèvres. Vera chicca della mostra, la “Mazza cerimoniale” della Città di Torino, restaurata ed esposta al pubblico per la prima volta. Realizzata in argento sbalzato e cesellato, fra il 1814 ed il 1824, la Mazza veniva portata a mano dall’usciere comunale nelle occasioni ufficiali e riprende i tre progetti della prima Mazza civica eseguita da Francesco Ladatte nel 1769, con tanto di testa taurina e corona, sostituita nel 1849 da quella “turrita”, opera dell’argentiere di corte Carlo Balbino. A proseguire l’iter espositivo, sono le “armi” d’epoca con preziose decorazioni in argento, una serie di “monete” che ripercorrono la storia del Ducato di Savoia e una scelta accurata di disegni di Lorenzo Lavy (Torino, 1720 – 1789), fra i più apprezzati incisori di monete e medaglie della settecentesca Zecca torinese. In chiusura, alcune tavole dell’“Encyclopedie”, una selezione di “bastoni da passeggio” con il pomo d’argento (autentica sciccheria per gli elegantoni del tempo) e un curioso nucleo di “dorini” della seconda metà dell’Ottocento, ornamenti da acconciatura e spilloni in argento lavorato a filigrana, che madame e madamin piemontesi amavano vezzosamente appuntarsi fra trecce e capelli ai dì di festa. “Argenti preziosi”

“Argenti preziosi” – Giovanni Damodé: “Paiola”, 1740-1750 ca.

– Giovanni Damodé: “Paiola”, 1740-1750 ca.

Puccini nasce il 22 dicembre 1858 nella Corte San Lorenzo a Lucca, ultimo di una dinastia di compositori. La sua strada sembra già segnata: da quattro generazioni, infatti, i Puccini sono maestri di cappella del Duomo di Lucca e fino al 1799 i suoi antenati hanno lavorato per la prestigiosa Cappella Palatina del Duomo di Lucca.

Puccini nasce il 22 dicembre 1858 nella Corte San Lorenzo a Lucca, ultimo di una dinastia di compositori. La sua strada sembra già segnata: da quattro generazioni, infatti, i Puccini sono maestri di cappella del Duomo di Lucca e fino al 1799 i suoi antenati hanno lavorato per la prestigiosa Cappella Palatina del Duomo di Lucca. dell’adolescenza del maestro.“Io tengo ai 4 muri screpolati, ai travistravati, anche alle macerie della mia casa e ti prego di non insistere oltre per ciò perché mi faresti dispiacere. Riscatterò la mia casa, di questo puoi star certo […] amo dove nacquero i miei e per tutto l’oro del mondo non recederei dal disfarmi del tetto paterno” scriveva Puccini. La casa natale, anche dopo il riscatto, continua tuttavia a essere affittata, nonostante Puccini si interessi regolarmente, con continui riferimenti nelle sue lettere, alla sua manutenzione. Puccini, nella sua vita, coltiva, grazie ai proventi derivanti dai diritti d’autore delle sue opere, due grandi passioni: le automobili e le case. Nel 1919 acquista la Torre della Tagliata, un’abitazione di origine etrusca nella Maremma, proprio vicino al mare. Successivamente se ne libera e inizia a farsi costruire una villa a Viareggio, villa che avrebbe dovuto sostituire quella di Torre del Lago e nella quale lavora alla realizzazione di Turandot.

dell’adolescenza del maestro.“Io tengo ai 4 muri screpolati, ai travistravati, anche alle macerie della mia casa e ti prego di non insistere oltre per ciò perché mi faresti dispiacere. Riscatterò la mia casa, di questo puoi star certo […] amo dove nacquero i miei e per tutto l’oro del mondo non recederei dal disfarmi del tetto paterno” scriveva Puccini. La casa natale, anche dopo il riscatto, continua tuttavia a essere affittata, nonostante Puccini si interessi regolarmente, con continui riferimenti nelle sue lettere, alla sua manutenzione. Puccini, nella sua vita, coltiva, grazie ai proventi derivanti dai diritti d’autore delle sue opere, due grandi passioni: le automobili e le case. Nel 1919 acquista la Torre della Tagliata, un’abitazione di origine etrusca nella Maremma, proprio vicino al mare. Successivamente se ne libera e inizia a farsi costruire una villa a Viareggio, villa che avrebbe dovuto sostituire quella di Torre del Lago e nella quale lavora alla realizzazione di Turandot. trasformata in museo accessibile a tutti. Il Museo, allestito grazie alle donazioni di cimeli da parte della vedova di Antonio Puccini e di suo fratello Livio, viene inaugurato il 28 ottobre 1979. Nel 2004 il Museo viene chiuso per procedere a lavori di restauro complessivo e di nuovo allestimento, progetto bloccato da una sentenza del 2006 che assegna l’immobile e le sue collezioni a Simonetta Puccini, figlia naturale di Antonio.

trasformata in museo accessibile a tutti. Il Museo, allestito grazie alle donazioni di cimeli da parte della vedova di Antonio Puccini e di suo fratello Livio, viene inaugurato il 28 ottobre 1979. Nel 2004 il Museo viene chiuso per procedere a lavori di restauro complessivo e di nuovo allestimento, progetto bloccato da una sentenza del 2006 che assegna l’immobile e le sue collezioni a Simonetta Puccini, figlia naturale di Antonio.

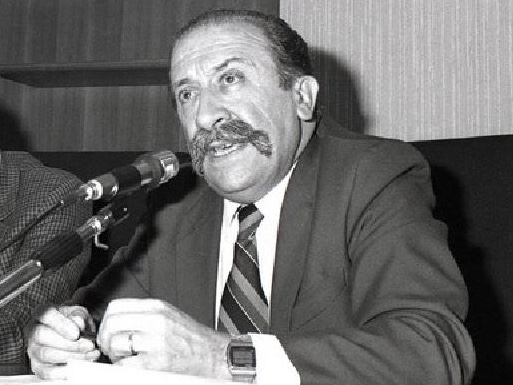

Arisio rappresenta il testimone di un mondo che non c’è più perché la Fiat non c’ è più. Ho riletto nel corso dell’ estate la bella biografia di Piero Bairati su Vittorio Valletta ed ho potuto ricostruire il durissimo lavoro per ricostruire dopo la guerra e creare il miracolo italiano.

Arisio rappresenta il testimone di un mondo che non c’è più perché la Fiat non c’ è più. Ho riletto nel corso dell’ estate la bella biografia di Piero Bairati su Vittorio Valletta ed ho potuto ricostruire il durissimo lavoro per ricostruire dopo la guerra e creare il miracolo italiano.  quarantamila erano quindicimila. C’ è da attendersi qualche altra bordata dell’arzillo novantenne per Arisio che rischio’ la sua incolumità personale per dare un segnale di cambiamento che inverti la storia della Fiat. Rischiò di essere ammazzato o gambizzato dalle Br che ancora non erano state sconfitte, Nel 1983 venne eletto deputato repubblicano e fece una legislatura senza brillare particolarmente. Lo incontravo qualche volta alle feste in Prefettura e lo vedevo impacciato, malgrado fosse diventato onorevole, Era un uomo che era rimasto semplice, che si era fatto da se’, sapendo rischiare la propria tranquillità personale e famigliare in un momento drammatico. Non entrò nella casta politica, alle elezioni successive non venne riconfermato. Resta il valore morale politico del suo coraggio civile di fronte alle pecore e agli agnelli che stavano subendo il ricatto della demagogia populista e sindacale di quegli anni. Fu un uomo coriaceo ,un piemontese duro e puro ,un esempio del valore che il vecchio Piemonte sapeva dare al lavoro. Oggi siamo finiti nello stagno del reddito di cittadinanza, figlio lontano del marasma di quegli anni il cui il salario era una variabile indipendente dalla produttività.

quarantamila erano quindicimila. C’ è da attendersi qualche altra bordata dell’arzillo novantenne per Arisio che rischio’ la sua incolumità personale per dare un segnale di cambiamento che inverti la storia della Fiat. Rischiò di essere ammazzato o gambizzato dalle Br che ancora non erano state sconfitte, Nel 1983 venne eletto deputato repubblicano e fece una legislatura senza brillare particolarmente. Lo incontravo qualche volta alle feste in Prefettura e lo vedevo impacciato, malgrado fosse diventato onorevole, Era un uomo che era rimasto semplice, che si era fatto da se’, sapendo rischiare la propria tranquillità personale e famigliare in un momento drammatico. Non entrò nella casta politica, alle elezioni successive non venne riconfermato. Resta il valore morale politico del suo coraggio civile di fronte alle pecore e agli agnelli che stavano subendo il ricatto della demagogia populista e sindacale di quegli anni. Fu un uomo coriaceo ,un piemontese duro e puro ,un esempio del valore che il vecchio Piemonte sapeva dare al lavoro. Oggi siamo finiti nello stagno del reddito di cittadinanza, figlio lontano del marasma di quegli anni il cui il salario era una variabile indipendente dalla produttività.