Com’è triste Venezia senza carnevale! E proprio quest’anno che la città lagunare compie 1600 anni di vita! Anche i tanti piemontesi abituè del carnevale di Venezia devono quest’anno rassegnarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Salta l’agognato soggiorno nel periodo clou del carnevale di febbraio.

Niente maschere, niente balli, niente sfilate, niente allegria tra le calli e nella famosa piazza: solo nostalgia, silenzio e fascino che a Venezia non manca mai, neppure in simili circostanze. Alluvioni, acqua alta, pandemia, crollo del turismo, piazza San Marco deserta, gli storici caffè chiusi, che disastro per la città più bella del mondo! Bandiere a mezz’asta, si direbbe, ma il Mose finalmente funziona, almeno quello…Venezia vietata ai turisti tranne ai pochi beati che hanno la seconda casa in laguna e possono raggiungerla lo stesso se proprio non c’è un lockdown totale e drastico. Vivere il carnevale a Venezia nei giorni centrali della manifestazione non è in realtà molto semplice. Chi c’è stato sa bene che si cammina a fatica per la presenza di decine di migliaia di turisti che in fila indiana puntano verso piazza San Marco. Con il vaporetto certo si arriva prima ma la gente è stipata come le sardine in saor..Il fulcro del carnevale è la celebre piazza dove si ammirano le maschere più belle ma l’anima autentica del carnevale serpeggia nei vicoli, spunta nelle calle, su ponti e ponticelli, nei canali e nelle fondamenta dove intere famiglie veneziane escono dai portoni delle loro abitazioni con i costumi tradizionali, abbelliscono gondole e barchette e vanno a trovare i loro amici rigorosamente vestiti a festa. Non sarà il carnevale più bello al mondo ma sicuramente è quello più ricco di fascino, di mistero e di storia. Sono infatti trascorsi nove secoli dal primo documento ufficiale che fa riferimento a questa festa. Si tratta di un attestato del 1094 del doge Vitale Falier in cui si fa cenno per la prima volta a giochi e divertimenti pubblici. In una carta del doge si parla di bagordi carnascialeschi in occasione della visita in città di Enrico IV, l’imperatore di Canossa. Niente festa quest’anno ma spazio agli anniversari, i 1600 anni di vita di Venezia, 421-2021. La città nacque attorno al ponte di Rialto, dove si sviluppò il primo insediamento veneziano che risalirebbe al 25 marzo 421 con la consacrazione della chiesa di San Giacomo sulle rive del Canal Grande. Le sponde di Rialto, vero cuore economico della città, erano unite da un ponte di barche prima della costruzione di un ponte di legno. Ma non furono tempi facili: i barbari, dagli Unni ai Longobardi, si avvicinavano alla laguna. Il terrore spinse gli abitanti della terraferma a mettersi in salvo in laguna per sfuggire agli invasori. Venezia diventerà una delle città più potenti dell’Occidente medievale.

Niente maschere, niente balli, niente sfilate, niente allegria tra le calli e nella famosa piazza: solo nostalgia, silenzio e fascino che a Venezia non manca mai, neppure in simili circostanze. Alluvioni, acqua alta, pandemia, crollo del turismo, piazza San Marco deserta, gli storici caffè chiusi, che disastro per la città più bella del mondo! Bandiere a mezz’asta, si direbbe, ma il Mose finalmente funziona, almeno quello…Venezia vietata ai turisti tranne ai pochi beati che hanno la seconda casa in laguna e possono raggiungerla lo stesso se proprio non c’è un lockdown totale e drastico. Vivere il carnevale a Venezia nei giorni centrali della manifestazione non è in realtà molto semplice. Chi c’è stato sa bene che si cammina a fatica per la presenza di decine di migliaia di turisti che in fila indiana puntano verso piazza San Marco. Con il vaporetto certo si arriva prima ma la gente è stipata come le sardine in saor..Il fulcro del carnevale è la celebre piazza dove si ammirano le maschere più belle ma l’anima autentica del carnevale serpeggia nei vicoli, spunta nelle calle, su ponti e ponticelli, nei canali e nelle fondamenta dove intere famiglie veneziane escono dai portoni delle loro abitazioni con i costumi tradizionali, abbelliscono gondole e barchette e vanno a trovare i loro amici rigorosamente vestiti a festa. Non sarà il carnevale più bello al mondo ma sicuramente è quello più ricco di fascino, di mistero e di storia. Sono infatti trascorsi nove secoli dal primo documento ufficiale che fa riferimento a questa festa. Si tratta di un attestato del 1094 del doge Vitale Falier in cui si fa cenno per la prima volta a giochi e divertimenti pubblici. In una carta del doge si parla di bagordi carnascialeschi in occasione della visita in città di Enrico IV, l’imperatore di Canossa. Niente festa quest’anno ma spazio agli anniversari, i 1600 anni di vita di Venezia, 421-2021. La città nacque attorno al ponte di Rialto, dove si sviluppò il primo insediamento veneziano che risalirebbe al 25 marzo 421 con la consacrazione della chiesa di San Giacomo sulle rive del Canal Grande. Le sponde di Rialto, vero cuore economico della città, erano unite da un ponte di barche prima della costruzione di un ponte di legno. Ma non furono tempi facili: i barbari, dagli Unni ai Longobardi, si avvicinavano alla laguna. Il terrore spinse gli abitanti della terraferma a mettersi in salvo in laguna per sfuggire agli invasori. Venezia diventerà una delle città più potenti dell’Occidente medievale.

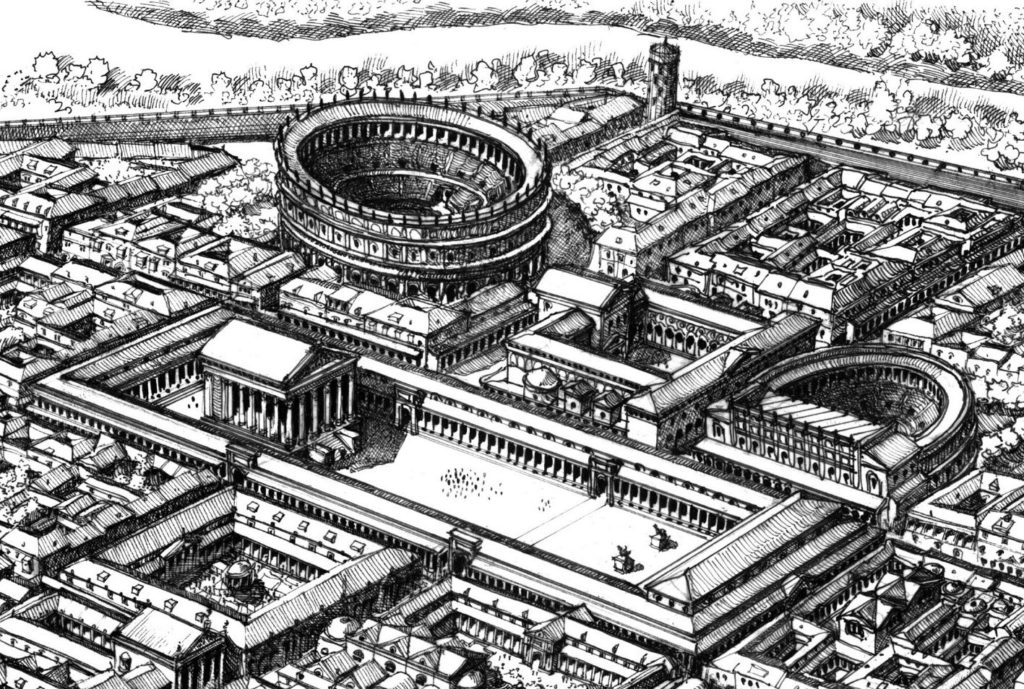

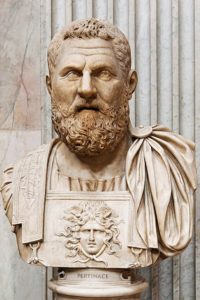

Ma chi era Publio Elvio Pertinace? Solo uno dei tanti imperatori romani, vissuto nel II secolo, certamente meno importante di tanti altri del glorioso impero, ma pur sempre piemontese, anche se il Piemonte non esisteva a quel tempo e soprattutto un buon politico che si occupò dell’Impero con onestà, trasparenza e tanto coraggio. Era nato nel 126 ad Alba, la mitica Alba Pompeia, che apparteneva alla Regio IX Liguria, una delle undici regioni in cui l’imperatore Augusto divise l’Italia Romana. Già militare e console, divenne funzionario di Marco Aurelio e poi governatore di Roma sotto Commodo. Fu portato sul trono imperiale dalla potente Guardia dei pretoriani e da buon piemontese, moderato e parsimonioso, mise in ordine le finanze dell’impero dissipate dal suo predecessore Commodo. Edward Gibbon, lo storico inglese del Settecento, scrive che il suo “troppo affrettato zelo nel voler riformare lo Stato corrotto” portò alla sua tragica morte nel 193 dopo appena tre mesi di regno. Dione Cassio, storico e politico romano, dà un giudizio generale del regno di Pertinace: “era formidabile in guerra e astuto in pace. Per prima cosa cercò di mettere ordine a tutto quello che in precedenza era stato confuso e irregolare e nell’amministrazione dell’impero dimostrò di avere non solo umanità e integrità d’animo ma anche di voler condurre una gestione economica e di avere la più attenta considerazione per il pubblico benessere. Non riuscì però a comprendere che le riforme non possono essere fatte in un batter d’occhio e che il restauro di un intero Stato richiede tempo e buon senso”. Dopo gli sprechi di Commodo seguì una politica di economie e risparmi, vendette le enormi proprietà del defunto imperatore e dimezzò la paga e i premi in denaro ai pretoriani. Fu presto accusato dai suoi avversari di aver indebolito l’impero e di arricchirsi in segreto. A ribellarsi furono soprattutto quei pretoriani che l’avevano scelto come nuovo imperatore. Dilagò lo scontento e si scoprì un complotto contro di lui. Pertinace vinse il primo duello ma nel marzo del 193 i pretoriani circondarono i palazzi del potere. L’imperatore di Alba morì trafitto da una lancia. In seguito fu divinizzato e in suo onore per qualche tempo furono organizzati giochi e feste in tutto l’Impero. Era troppo onesto e per questo fu odiato e ucciso: lo scrisse chiaramente Niccolò Machiavelli che definì Pertinace amante della giustizia e della pace.

Ma chi era Publio Elvio Pertinace? Solo uno dei tanti imperatori romani, vissuto nel II secolo, certamente meno importante di tanti altri del glorioso impero, ma pur sempre piemontese, anche se il Piemonte non esisteva a quel tempo e soprattutto un buon politico che si occupò dell’Impero con onestà, trasparenza e tanto coraggio. Era nato nel 126 ad Alba, la mitica Alba Pompeia, che apparteneva alla Regio IX Liguria, una delle undici regioni in cui l’imperatore Augusto divise l’Italia Romana. Già militare e console, divenne funzionario di Marco Aurelio e poi governatore di Roma sotto Commodo. Fu portato sul trono imperiale dalla potente Guardia dei pretoriani e da buon piemontese, moderato e parsimonioso, mise in ordine le finanze dell’impero dissipate dal suo predecessore Commodo. Edward Gibbon, lo storico inglese del Settecento, scrive che il suo “troppo affrettato zelo nel voler riformare lo Stato corrotto” portò alla sua tragica morte nel 193 dopo appena tre mesi di regno. Dione Cassio, storico e politico romano, dà un giudizio generale del regno di Pertinace: “era formidabile in guerra e astuto in pace. Per prima cosa cercò di mettere ordine a tutto quello che in precedenza era stato confuso e irregolare e nell’amministrazione dell’impero dimostrò di avere non solo umanità e integrità d’animo ma anche di voler condurre una gestione economica e di avere la più attenta considerazione per il pubblico benessere. Non riuscì però a comprendere che le riforme non possono essere fatte in un batter d’occhio e che il restauro di un intero Stato richiede tempo e buon senso”. Dopo gli sprechi di Commodo seguì una politica di economie e risparmi, vendette le enormi proprietà del defunto imperatore e dimezzò la paga e i premi in denaro ai pretoriani. Fu presto accusato dai suoi avversari di aver indebolito l’impero e di arricchirsi in segreto. A ribellarsi furono soprattutto quei pretoriani che l’avevano scelto come nuovo imperatore. Dilagò lo scontento e si scoprì un complotto contro di lui. Pertinace vinse il primo duello ma nel marzo del 193 i pretoriani circondarono i palazzi del potere. L’imperatore di Alba morì trafitto da una lancia. In seguito fu divinizzato e in suo onore per qualche tempo furono organizzati giochi e feste in tutto l’Impero. Era troppo onesto e per questo fu odiato e ucciso: lo scrisse chiaramente Niccolò Machiavelli che definì Pertinace amante della giustizia e della pace.