IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Il Muro di Berlino incominciò ad essere costruito tra il 12 e il 13 agosto 1961 ed oggi resta una pagina di storia dimenticata perché il crollo del comunismo sovietico portò nel 1989 all’abbattimento del muro della vergogna, com’era definito dai democratici.

Io ricordo quell’estate, non avevo ancora quattordici anni e non dimentico le parole severe di condanna di mio padre che per la prima volta mi parlò di comunismo, descrivendomi- avendola visitata di persona – cosa fosse l’URSS e la RDT. Avevo fatto l’ esame di terza media nel giugno 1961 e avevo per conto mio studiato anche la storia contemporanea che non c’era nel libro che finiva con il fascismo e conoscevo le conseguenze devastanti della seconda guerra mondiale che portò la Germania ad essere divisa in due, certo non senza fondate motivazioni perché il mostro del Nazismo avevano sconvolto l’Europa e minacciato da vicino il mondo libero ,per non parlare dello sterminio di 6 milioni di ebrei. Ma i cittadini tedeschi dell’Est non meritavano di passare dalla dittatura hitleriana a quella staliniana. Per impedire il libero passaggio tra le due Germanie, quella comunista e quella democratica, la prima eresse un muro di 156 chilometri alto 3,6 metri. Secondo i comunisti tedeschi che beffardamente definirono la loro repubblica “democratica“ il Muro era in funzione “antifascista “ per impedire alle spie occidentali di entrare a Berlino Est. In effetti venne costruito per inibire il libero passaggio tra le due Germanie e la fuga da una condizione di vita intollerabile ,se paragonata a quella dei tedeschi dell’Ovest malgrado le conseguenze della guerra perduta. La Germania dell’Est era uno Stato satellite dell’URSS, governata con sistemi dispotici, come tutti i Paesi oltre la Cortina di ferro. Il Muro divise per 28 anni le due Berlino e provocò disastri. Più di centomila berlinesi cercarono la fuga nella vera Germania democratica, quella che aveva per capitale Bonn. Furono molte centinaia i morti durante il tentativo di fuga, uccisi dalla polizia, affogati o caduti in incidenti mortali, come, rara avis, ci ricorda oggi il socialista Ugo Finetti.

Ci fu anche gente che si suicidò quando venne scoperta perché la Polizia della RDT era particolarmente efferata. Un vero stato di polizia nel cuore dell’Europa. La devastazione economica della Germania dell’Est creò gravi problemi anche per la riunificazione tedesca dopo il 1989.Va ricordato che il presidente americano Kennedy che non va affatto mitizzato perché commise tanti errori, andò nel 1963 in visita in Germania e disse la celebre frase : ”Io sono berlinese“, solidarizzando con i cittadini dell’Est che si vedevano violati i diritti più elementari. L’Occidente non si mosse come non si era mosso per l’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956. Gli equilibri internazionali erano più importanti della libertà dei Berlinesi. Vale però la pena di sottolineare la follia di costruire un muro per impedire la fuga dall’inferno comunista. Di fronte ad essa il PCI di Togliatti tacque ,anzi fu solidale con la RDT .Basta rileggere i titoli e gli articoli dell’ “Unità“ di quei giorni di Ferragosto in cui quasi tutti pensavano a divertirsi in vacanza. Io ero a Bordighera e in Corso Italia vidi alcuni giovani che distribuivano dei volantini di condanna.

Mi venne spontaneo dar loro una mano : fu il mio battesimo alla politica. Nel 2019 andai a Berlino per ricevere un riconoscimento e ricordo la tristezza di quella città che aveva aggiunto alla tragedia nazista quella comunista e non si era ancora ripresa .La grande Berlino prussiana era stata cancellata e la Porta di Brandeburgo appariva un reperto archeologico. Inutilmente pensai alla Germania di Kant di Ficthe, di Hegel, di Nietzsche, di Beethoven, dei grandi storici e filologi. Restava solo il fantasma di un Marx che mi appariva il primo tradito. La sua utopia libertaria ed egualitaria diventò un regime sanguinario in cui veniva calpestata la dignità stessa delle persone. Non furono giorni piacevoli di vacanza. Ma vidi in ogni dove i fantasmi delle due dittature, nazista e comunista, che dominarono il ‘900. Una tragedia agghiacciante di cui il muro resta una delle testimonianze più ignobili e intollerabili.

Pier Franco Quaglieni

Pier Franco Quaglieni

A Cagliari c’è uno dei musei più importanti del capoluogo:parliamo del museo del Tesoro Area Archeologica di Sant’Eulalia.

A Cagliari c’è uno dei musei più importanti del capoluogo:parliamo del museo del Tesoro Area Archeologica di Sant’Eulalia.

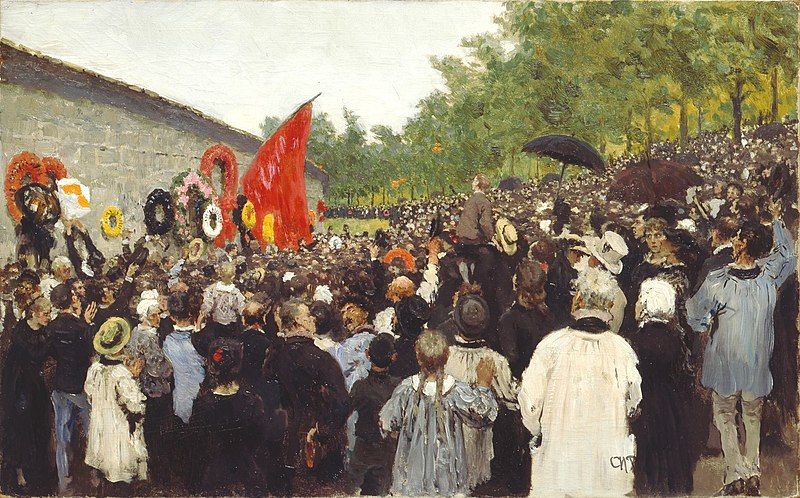

I 147 federati sopravvissuti, furono immediatamente condannati a morte da una corte marziale straordinaria insediata sul posto, tra le tombe. Immediatamente fucilati, i loro corpi vennero gettati, assieme a circa ventimila altri passati per le armi e provenienti da tutta Belleville, in grandi fosse comuni scavate ai piedi del muro che porta il loro nome, nel 76° settore del Peré Lachaise . In realtà il muro sul quale campeggia la targa “Aux mort de la Commune 21-28 Mai 1871” fu ricostruito successivamente e con i resti del muro originario venne edificato un monumento, “Il muro delle Rivoluzioni”, a loro dedicato dallo scultore Paul Moreau-Vauthier. L’opera si trova all’esterno della cinta cimiteriale, in Square Samuel de Champlain 18, nell’avenue Gambetta. Con un po’ d’attenzione si potrà leggere una citazione di Victor Hugo: “Ce que nousdemandons à l’avenir, ce que nous voulons de lui, c’est la justice ce n’est pas la vengeance“ (Ciò che noi domandiamo all’avvenire, ciò che vogliamo da lui è la giustizia, non la vendetta). Parole quanto mai giuste, perfettamente opposte allo spirito e all’intento di colui che all’epoca ordinò di soffocare nel sangue l’insurrezione popolare, agendo con uno spirito vendicativo senza scrupoli, violento e repressivo.

I 147 federati sopravvissuti, furono immediatamente condannati a morte da una corte marziale straordinaria insediata sul posto, tra le tombe. Immediatamente fucilati, i loro corpi vennero gettati, assieme a circa ventimila altri passati per le armi e provenienti da tutta Belleville, in grandi fosse comuni scavate ai piedi del muro che porta il loro nome, nel 76° settore del Peré Lachaise . In realtà il muro sul quale campeggia la targa “Aux mort de la Commune 21-28 Mai 1871” fu ricostruito successivamente e con i resti del muro originario venne edificato un monumento, “Il muro delle Rivoluzioni”, a loro dedicato dallo scultore Paul Moreau-Vauthier. L’opera si trova all’esterno della cinta cimiteriale, in Square Samuel de Champlain 18, nell’avenue Gambetta. Con un po’ d’attenzione si potrà leggere una citazione di Victor Hugo: “Ce que nousdemandons à l’avenir, ce que nous voulons de lui, c’est la justice ce n’est pas la vengeance“ (Ciò che noi domandiamo all’avvenire, ciò che vogliamo da lui è la giustizia, non la vendetta). Parole quanto mai giuste, perfettamente opposte allo spirito e all’intento di colui che all’epoca ordinò di soffocare nel sangue l’insurrezione popolare, agendo con uno spirito vendicativo senza scrupoli, violento e repressivo.

Anche Torino conserva le bellezze millenarie di Cipro nei suoi musei. Una prestigiosa istituzione lega in particolare la città alla leggendaria isola. La più importante collezione cipriota in Italia si trova proprio nel capoluogo piemontese, ai Musei Reali, che ospitano fino al 9 gennaio 2022, la mostra “Cipro, crocevia delle civiltà”, interamente dedicata all’isola mediterranea, mitica culla di Afrodite. Centinaia di vasi, ceramiche, anfore, sculture in terracotta, giare, coppe, vetri, metalli, alabastri, gioielli, epigrafi, sigilli, monete e altro ancora sono usciti dal Museo di Antichità, la sede naturale al fianco della Galleria Sabauda, per essere accolti, a pochi metri di distanza, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali insieme a numerosi oggetti e pezzi provenienti da importanti musei esteri. Un migliaio di reperti affollano le sale del Museo di Antichità grazie a numerose donazioni avvenute a partire da metà Ottocento sotto il console del Regno di Sardegna Marcello Cerruti e in seguito con gli scavi di Luigi Palma di Cesnola, di Rivarolo canavese e a quel tempo console americano a Cipro. Una raccolta straordinaria che per importanza scientifica è paragonabile alla collezione del Museo Egizio. Cipro è da sempre l’isola del desiderio di conquistatori, condottieri e invasori, contesa da micenei, egiziani, assiri, persiani, romani, bizantini, arabi e crociati. Divisa in due parti dal 1974 tra greco-ciprioti e turco-ciprioti, l’ex colonia britannica è ancora oggi al centro di interessi geo-politici internazionali dopo la scoperta di vasti giacimenti di gas nelle sue acque che fanno gola ai Paesi della regione e hanno innescato una pericolosa lotta in un Mediterraneo orientale sempre più tempestoso. In vetrina, nelle sale Chiablese, il fascino millenario di Cipro, ponte tra Oriente e Occidente, una delle isole più misteriose del Mediterraneo. Allestita in collaborazione con l’Ateneo di Torino la mostra è curata dal docente Luca Bombardieri e da Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Reali. Afrodite è la dea della bellezza e dell’amore che “nasce dalla schiuma del mare cipriota” e fin dall’antichità la sua isola è snodo di scambi commerciali e oggetto di conquiste. Prima con i Fenici, poi con l’egemonia di assiri, egizi, persiani e romani Cipro ha svolto un ruolo da protagonista nei contatti e nel commercio

Anche Torino conserva le bellezze millenarie di Cipro nei suoi musei. Una prestigiosa istituzione lega in particolare la città alla leggendaria isola. La più importante collezione cipriota in Italia si trova proprio nel capoluogo piemontese, ai Musei Reali, che ospitano fino al 9 gennaio 2022, la mostra “Cipro, crocevia delle civiltà”, interamente dedicata all’isola mediterranea, mitica culla di Afrodite. Centinaia di vasi, ceramiche, anfore, sculture in terracotta, giare, coppe, vetri, metalli, alabastri, gioielli, epigrafi, sigilli, monete e altro ancora sono usciti dal Museo di Antichità, la sede naturale al fianco della Galleria Sabauda, per essere accolti, a pochi metri di distanza, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali insieme a numerosi oggetti e pezzi provenienti da importanti musei esteri. Un migliaio di reperti affollano le sale del Museo di Antichità grazie a numerose donazioni avvenute a partire da metà Ottocento sotto il console del Regno di Sardegna Marcello Cerruti e in seguito con gli scavi di Luigi Palma di Cesnola, di Rivarolo canavese e a quel tempo console americano a Cipro. Una raccolta straordinaria che per importanza scientifica è paragonabile alla collezione del Museo Egizio. Cipro è da sempre l’isola del desiderio di conquistatori, condottieri e invasori, contesa da micenei, egiziani, assiri, persiani, romani, bizantini, arabi e crociati. Divisa in due parti dal 1974 tra greco-ciprioti e turco-ciprioti, l’ex colonia britannica è ancora oggi al centro di interessi geo-politici internazionali dopo la scoperta di vasti giacimenti di gas nelle sue acque che fanno gola ai Paesi della regione e hanno innescato una pericolosa lotta in un Mediterraneo orientale sempre più tempestoso. In vetrina, nelle sale Chiablese, il fascino millenario di Cipro, ponte tra Oriente e Occidente, una delle isole più misteriose del Mediterraneo. Allestita in collaborazione con l’Ateneo di Torino la mostra è curata dal docente Luca Bombardieri e da Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Reali. Afrodite è la dea della bellezza e dell’amore che “nasce dalla schiuma del mare cipriota” e fin dall’antichità la sua isola è snodo di scambi commerciali e oggetto di conquiste. Prima con i Fenici, poi con l’egemonia di assiri, egizi, persiani e romani Cipro ha svolto un ruolo da protagonista nei contatti e nel commercio  mediterraneo con il Levante così come fu un scalo essenziale per navi egizie, fenicie e greche tra Mediterraneo, Mar Rosso e Mar Nero. Sono sette le sezioni in cui si divide l’esposizione e un’attenzione particolare è dedicata alla donna come madre, sacerdotessa e dea raffigurata con statue, monili e dipinti della Galleria Sabauda. In rassegna oltre 600 reperti e tra i pezzi più significativi troviamo una testa di divinità o sacerdotessa di piccole dimensioni in terracotta risalente al 600 a.C., un unguentario a forma di dattero in vetro contenente una sostanza oleosa e una statua di Afrodite in trono del periodo cipro-arcaico in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna mentre dal Metropolitan Musem of Art di New York arriva una statua votiva in abito assiro, in calcare, datata 535 a.Cristo, per la prima volta esposta al pubblico. Altri oggetti di pregevole fattura provengono dal British Museum di Londra e dal Museo di Cipro a Nicosia. Un viaggio nella terra di Afrodite che va oltre la sua Dea e che si conclude con le scoperte di recenti missioni italiane sull’isola. Gli orari per visitare la mostra: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00. Il biglietto costa 15 euro. Filippo Re

mediterraneo con il Levante così come fu un scalo essenziale per navi egizie, fenicie e greche tra Mediterraneo, Mar Rosso e Mar Nero. Sono sette le sezioni in cui si divide l’esposizione e un’attenzione particolare è dedicata alla donna come madre, sacerdotessa e dea raffigurata con statue, monili e dipinti della Galleria Sabauda. In rassegna oltre 600 reperti e tra i pezzi più significativi troviamo una testa di divinità o sacerdotessa di piccole dimensioni in terracotta risalente al 600 a.C., un unguentario a forma di dattero in vetro contenente una sostanza oleosa e una statua di Afrodite in trono del periodo cipro-arcaico in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna mentre dal Metropolitan Musem of Art di New York arriva una statua votiva in abito assiro, in calcare, datata 535 a.Cristo, per la prima volta esposta al pubblico. Altri oggetti di pregevole fattura provengono dal British Museum di Londra e dal Museo di Cipro a Nicosia. Un viaggio nella terra di Afrodite che va oltre la sua Dea e che si conclude con le scoperte di recenti missioni italiane sull’isola. Gli orari per visitare la mostra: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00. Il biglietto costa 15 euro. Filippo Re

Sul costone, a 1450 metri di altezza, cannoni e mitragliatrici tenevano sotto tiro il traforo ferroviario da eventuali assalti francesi mentre altre bocche da fuoco puntavano il Melezet e la Valle Stretta. Costruito per difendere il tunnel del Fréjus e la ferrovia Torino-Modane, il forte Bramafam era, alla fine dell’Ottocento, la più importante fortificazione delle Alpi Cozie. Al termine della II guerra mondiale le bombe e i saccheggi lo devastarono in gran parte lasciandolo in uno stato di totale abbandono. Verso la fine dell’Ottocento venne dotato di diversi tipi di artiglieria e durante la Prima guerra mondiale fu utilizzato come campo di prigionia per gli austriaci. Nel giugno del 1940 sette aerei francesi sganciarono decine di bombe ma i danni furono limitati. Nel settembre del 1943 venne occupato dai tedeschi che, in ritirata, lo abbandonarono nell’aprile 1945. Finita la guerra il forte fu dismesso dall’esercito e abbandonato al suo destino. Oggi il Forte Bramafam è un museo diretto dall’Associazione per gli Studi di storia e architettura militare di Torino ed è sede di mostre e rievocazioni storiche.

Sul costone, a 1450 metri di altezza, cannoni e mitragliatrici tenevano sotto tiro il traforo ferroviario da eventuali assalti francesi mentre altre bocche da fuoco puntavano il Melezet e la Valle Stretta. Costruito per difendere il tunnel del Fréjus e la ferrovia Torino-Modane, il forte Bramafam era, alla fine dell’Ottocento, la più importante fortificazione delle Alpi Cozie. Al termine della II guerra mondiale le bombe e i saccheggi lo devastarono in gran parte lasciandolo in uno stato di totale abbandono. Verso la fine dell’Ottocento venne dotato di diversi tipi di artiglieria e durante la Prima guerra mondiale fu utilizzato come campo di prigionia per gli austriaci. Nel giugno del 1940 sette aerei francesi sganciarono decine di bombe ma i danni furono limitati. Nel settembre del 1943 venne occupato dai tedeschi che, in ritirata, lo abbandonarono nell’aprile 1945. Finita la guerra il forte fu dismesso dall’esercito e abbandonato al suo destino. Oggi il Forte Bramafam è un museo diretto dall’Associazione per gli Studi di storia e architettura militare di Torino ed è sede di mostre e rievocazioni storiche. Il gruppo di volontari che lo gestisce dal 1995, guidato da Pier Giorgio Corino e Giorgio Ponzio, ha raccolto negli anni materiale storico di ogni genere tra cui uniformi, fotografie, lettere, dispacci, diari, oggetti e materiale logistico per mettere in salvo le memorie storiche tra 800 e 900 relative alle fortificazioni, alle artiglierie e agli oggetti militari usati ogni giorno. Ciò che vediamo è un museo sulla storia del Regio Esercito nel quale, oltre ad armi e cannoni, si trovano più di settanta pezzi di artiglieria di diverse epoche, decine di manichini che indossano uniformi originali dal 1885 al 1943, il restauro di una ventina di ambienti di fine Ottocento e degli anni Quaranta del Novecento e di una trincea della Grande Guerra oltre a 2000 reperti storici che illustrano la storia militare dell’Italia dal 1890 al 1945. Collocati sui due piani del forte vi erano gli alloggi per la guarnigione oltre a cucine, magazzini e riservette. “Molto materiale, spiegano i gestori della struttura militare, è giunto al forte Bramafam in donazione da amici, soci e sostenitori che hanno voluto che conservassimo le memorie militari di famiglia. Qualora foste in possesso di materiale storico che non volete vada disperso, anche piccoli ricordi del passato, contattateci..”. Arrivare alla fortezza delle Alpi Cozie è facile. Per visitare il forte dell’alta Valle di Susa bisogna percorrere la strada provinciale Oulx-Bardonecchia e poco prima di entrare a Bardo, un’indicazione con la scritta “Museo-Forte Bramafam” segnala una svolta a sinistra dove si transita sotto il sottopasso ferroviario e si imbocca il ponte sulla destra. A questo punto bisogna risalire la strada sterrata per due chilometri fino al bivio della cappella di Sant’Anna. Qui si lascia l’auto e si prosegue a piedi per 500 metri fino al forte, visitabile ad agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18,30 (ultimo ingresso ore 17.00)

Il gruppo di volontari che lo gestisce dal 1995, guidato da Pier Giorgio Corino e Giorgio Ponzio, ha raccolto negli anni materiale storico di ogni genere tra cui uniformi, fotografie, lettere, dispacci, diari, oggetti e materiale logistico per mettere in salvo le memorie storiche tra 800 e 900 relative alle fortificazioni, alle artiglierie e agli oggetti militari usati ogni giorno. Ciò che vediamo è un museo sulla storia del Regio Esercito nel quale, oltre ad armi e cannoni, si trovano più di settanta pezzi di artiglieria di diverse epoche, decine di manichini che indossano uniformi originali dal 1885 al 1943, il restauro di una ventina di ambienti di fine Ottocento e degli anni Quaranta del Novecento e di una trincea della Grande Guerra oltre a 2000 reperti storici che illustrano la storia militare dell’Italia dal 1890 al 1945. Collocati sui due piani del forte vi erano gli alloggi per la guarnigione oltre a cucine, magazzini e riservette. “Molto materiale, spiegano i gestori della struttura militare, è giunto al forte Bramafam in donazione da amici, soci e sostenitori che hanno voluto che conservassimo le memorie militari di famiglia. Qualora foste in possesso di materiale storico che non volete vada disperso, anche piccoli ricordi del passato, contattateci..”. Arrivare alla fortezza delle Alpi Cozie è facile. Per visitare il forte dell’alta Valle di Susa bisogna percorrere la strada provinciale Oulx-Bardonecchia e poco prima di entrare a Bardo, un’indicazione con la scritta “Museo-Forte Bramafam” segnala una svolta a sinistra dove si transita sotto il sottopasso ferroviario e si imbocca il ponte sulla destra. A questo punto bisogna risalire la strada sterrata per due chilometri fino al bivio della cappella di Sant’Anna. Qui si lascia l’auto e si prosegue a piedi per 500 metri fino al forte, visitabile ad agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18,30 (ultimo ingresso ore 17.00)

Martedì 3 agosto alle ore 17,30 a Bardonecchia (Palazzo delle Feste), avverrà la presentazione del libro di Pier Franco Quaglieni “La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni”, Buendia Books, 2021, con copertina di Ugo Nespolo.

Martedì 3 agosto alle ore 17,30 a Bardonecchia (Palazzo delle Feste), avverrà la presentazione del libro di Pier Franco Quaglieni “La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni”, Buendia Books, 2021, con copertina di Ugo Nespolo.