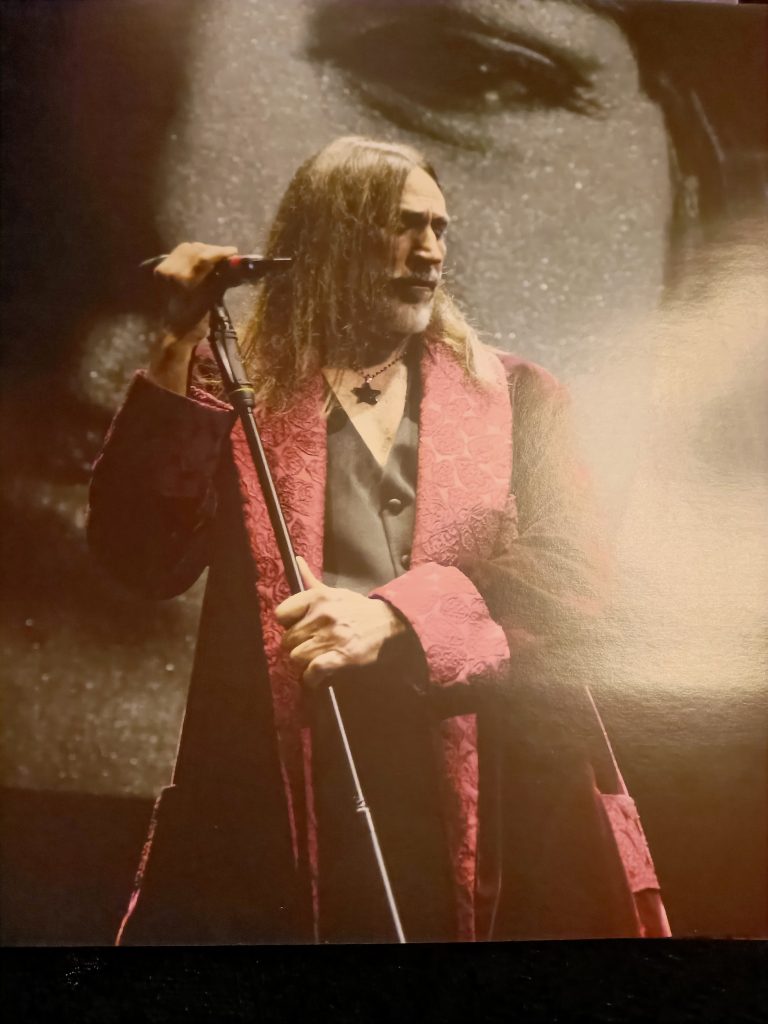

Arturo Brachetti sarà il narratore di eccezione dell’opera pucciniana Madama Butterfly, in programma al teatro Regio dal 13 al 27 giugno prossimi.

Mercoledì 31 maggio alle ore 11 è iniziata la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani di Madama Butterfly, in scena sabato 10 giugno alle ore 20 e riservata a un pubblico under 30, con biglietti al costo di 10 euro, disponibili online e alla biglietteria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Regio aprirà le porte alle 19 per condividere un aperitivo e nel Foyer del Toro per assistere alla breve presentazione dello spettacolo di Arturo Brachetti, che era già intervenuto, con una strabiliante prova, ne ‘La figlia del reggimento’.

Alle ore 20 avrà inizio l’Anteprima Giovani dell’opera e al termine 300 under 30 potranno accedere al Foyer del Toro per assistere all’ultimo appuntamento di “Contrasti”. Protagonista dell’happening musicale sarà Ginevra, che ci condurrà in un meraviglioso viaggio tra oceano, diamanti e asteroidi. Amore, solitudine, grandi sogni e paure sono comuni nell’opera quanto nella nostra vita quotidiana e Ginevra ne è una grande interprete.

I minori di anni 14 dovranno essere accompagnati da un maggiorenne under 30.

I biglietti per ‘La figlia del reggimento’ sono in vendita alla biglietteria del teatro Regio e online su www.teatroregio.torino.it

Biglietteria : 011/8815241/242

Orario di apertura da lunedì a sabato ore 11-19, domenica ore 14-18 un’ora prima dello spettacolo.

Mara Martellotta

L’appuntamento è a Torino per quattro giorni, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, presso il Circolo Culturale “Jigeenyi”, nello spazio creativo del “Bunker” in via Paganini 0/200, a Torino.

L’appuntamento è a Torino per quattro giorni, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, presso il Circolo Culturale “Jigeenyi”, nello spazio creativo del “Bunker” in via Paganini 0/200, a Torino. “CreativAfrica 2023– sottolinea Giulia Gozzelino di ‘Renken’ – sta accogliendo interesse e partecipazione: arrivati all’ottava edizione, per noi è importante non solo arricchire l’offerta culturale della città con stimoli e grandi artisti e artiste africani ma anche continuare a creare momenti di dialogo, di scambio e di inclusione. Quest’anno, per esempio, è grande l’energia delle persone di origine gambiana in città per il concerto di Sona Jobarteh e sono queste emozioni a costituire la forza del festival”.

“CreativAfrica 2023– sottolinea Giulia Gozzelino di ‘Renken’ – sta accogliendo interesse e partecipazione: arrivati all’ottava edizione, per noi è importante non solo arricchire l’offerta culturale della città con stimoli e grandi artisti e artiste africani ma anche continuare a creare momenti di dialogo, di scambio e di inclusione. Quest’anno, per esempio, è grande l’energia delle persone di origine gambiana in città per il concerto di Sona Jobarteh e sono queste emozioni a costituire la forza del festival”.