Dopo anni di chiusura riapre il teatro Serenissimo di Cambiano sotto la gestione di E20inscena, l’Associazione diretta da Stefano Mascagni, già gestore del cinema teatro Gobetti di San Mauro Torinese e direttore artistico delle stagioni teatrali del Comune di Noceto, in provincia di Parma.

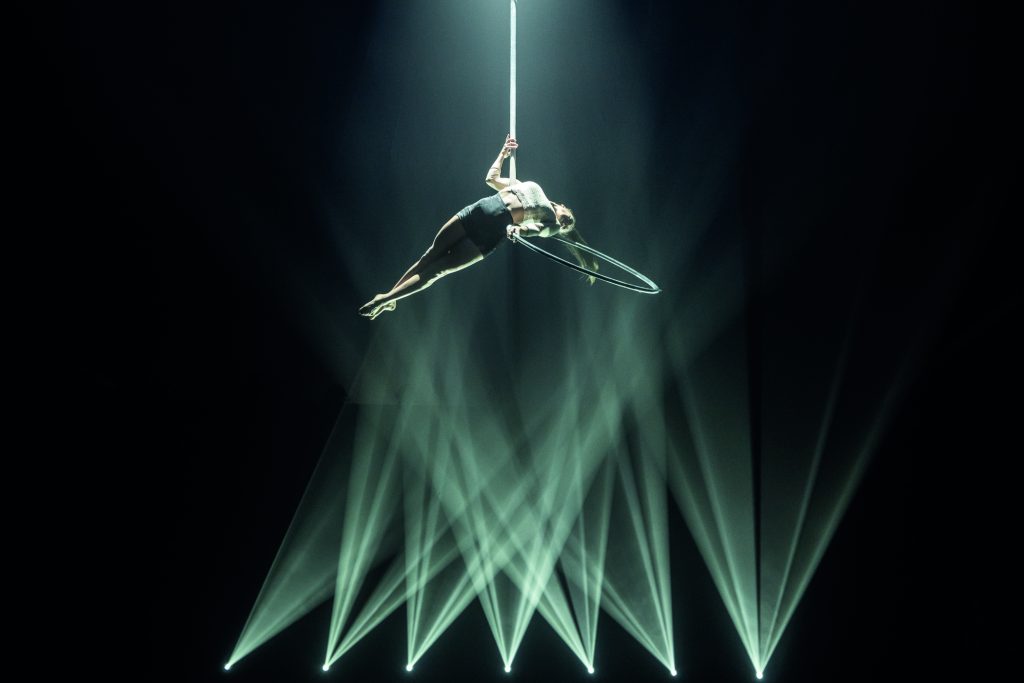

Il teatro Serenissimo, in via San Francesco d’Assisi, a Cambiano, dispone di 276 posti suddivisi in platea e galleria, ed è pronto ad alzare il sipario sulla stagione teatrale 2023/2024, con gli spettacoli che avranno inizio alle ore 21:00. L’apertura sarà tutta al femminile, con Debora Villa e Maria Pia Timo, che ci delizieranno con il meglio dei loro spettacoli per una serata esclusiva creata appositamente per l’apertura del teatro Serenissimo. Uno spettacolo all’insegna dell’ironia e del divertimento, intitolato “Il teatro è Rosa”. Sabato 30 dicembre approderà il Gran Galà della Danza dell’International Ballet Company Italia, diretta da Alessandro Bonavita. In scena danzeranno i solisti e i primi ballerini provenienti dal Moscow State Ballet, dal Balletto di San Pietroburgo, dall’Arena di Verona, dall’Opera di Spalato e dal Balletto Nazionale Ucraino e Polacco. Si esibiranno nei brani più significativi del repertorio classico, tra cui il “Grand Pas de Deux”, dal “Don Chisciotte”, il “Grand Pas de Deux”, dal “Corsaro”, l’Adagio del cigno bianco e del cigno nero tratto dal celebre “Lago dei cigni” di Tchaikovsky, il Passo aDue da “Lo Schiaccianoci” e il “Gran Pas di Paquita”, Giselle, ma anche in nuove coreografie e canzoni, così da ottenere un coinvolgimento totale del pubblico.

Venerdì 19 gennaio sarà la volta del giallo comico più atteso del momento. Dopo il grande successo di Torino e Bologna, torna in scena la commedia “Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret”, con Margherita Fumero, Mauro Villata, Mario Bois, Davide d’Urso, Maria Occhiogrosso e tanti altri straordinari attori diretti da Cristian Messina. Si tratta di una commedia in cui comicità e mistero si uniscono in un abbraccio così stretto con gli spettatori, tanto da trasformare il teatro in una vera e propria scena del crimine. La vicenda si svolge nel grande salone di Old Artist, una casa di accoglienza per artisti a riposo in un piovoso settembre del 1899. La struttura sorge nella campagna di Seven King, un piccolo sobborgo di Londra isolato e lontano dalla città, raggiungibile solo in carrozza. Sherlock Holmes e il suo assistente Dottor Watson sono chiamati da Miss Elizabeth Barret, direttrice dell’istituto, per garantire la sicurezza di Lady Margaret Flower, famosa e ricca attrice invitata a trascorrere qualche giorno nella struttura.

Gli spettacoli proseguiranno sabato 3 febbraio, sabato 9 marzo e si concluderanno sabato 20 aprile con un’altra commedia dai colori gialli e tutta al femminile. Ussi Alzati e Barbara Bertato saranno le protagoniste di “Piccoli crimini condominiali” di Giuseppe Della Misericordia, per la regia di Teo Guadalupi. L’improvvisa dipartita di un anziano vicino di casa scatena in due cugine il senso di rivalsa che da sempre covano contro lo stato, contro i vicini e, forse, anche contro loro stesse. Perché non far sparire il corpo dell’uomo e continuare a incassare la sua pensione ? Sembra la scelta più giusta da compiere, cosicchè le due donne decidono di prendersi con cinica leggerezza ciò che pensano di meritare e, giacché ci sono, tentano di costruirsi una vita più felice. In fondo basta poco: qualche altro vicino da far sparire e qualche altra pensione da incassare.

La biglietteria del teatro Serenissimo è aperta tutti i sabati dalle 10 alle 13. In occasione del primo spettacolo resterà aperta anche martedì 5 dicembre dalle ore 17 alle 20 e durante tutti i giorni di spettacolo dalle ore 15 in avanti.

Teatro Serenissimo, via San Francesco d’Assisi 1, Cambiano.

Telefono: 3926405385

Mara Martellotta

.jpg)