Ritratti Torinesi

Carlo Degiacomi, classe 1950, è architetto, giornalista e divulgatore scientifico, molto noto a Torino per essere stato, nel 1983, fondatore e direttore della storica emittente Radio Torino Popolare, oltre ad essere stato direttore del Museo “A come Ambiente”, il primo a livello europeo interamente dedicato ai temi ambientali e situato nel capoluogo piemontese.

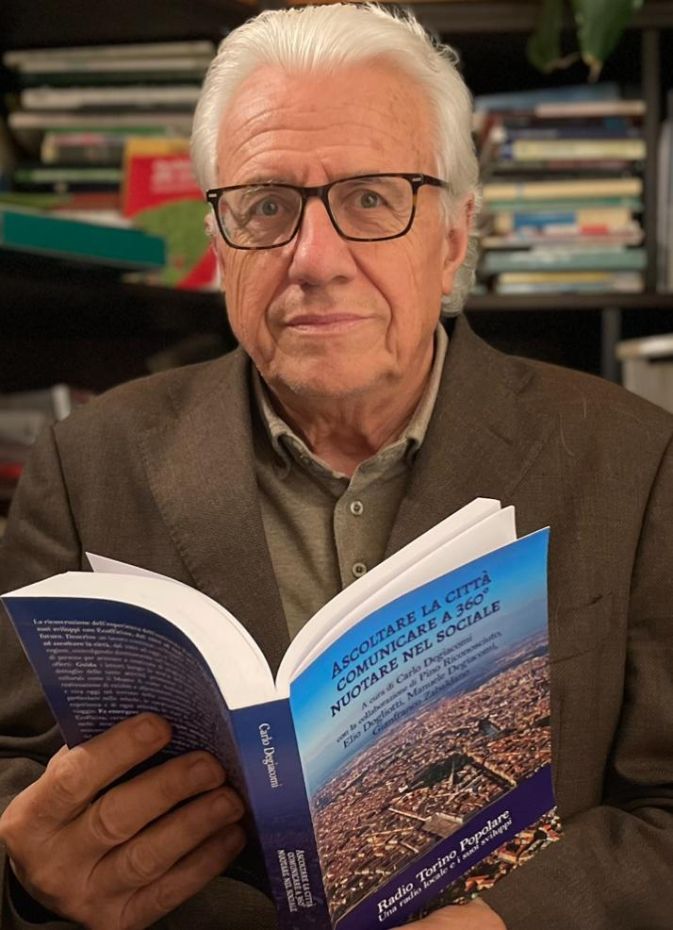

“Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata la mia ultima curatela letteraria, intitolata ‘Ascoltare la città. Comunicare a 360°. Nuotare nel sociale. Radio Torino Popolare. Una radio locale e i suoi sviluppi’ – ha raccontato Carlo Degiacomi – Direi che ci sono tutte le caratteristiche che hanno portato alla nascita di Radio Torino Popolare, cioè un’emittente locale con l’idea di incarnare una funzione informativa allargata, ovvero dar spazio a tutto ciò che succedeva in città, ma anche agli approfondimenti musicali. Un radio che comprendeva tutta una serie di iniziative parallele che ci hanno portato a creare tre redazioni: la prima dedicata alla musica, la seconda all’informazione e la terza ad attività di varo genere. Insieme costituivano una ricerca assoluta d’ascolto alla città. Radio Torino Popolare è nata con l’intento di stabilire un rapporto con la gente e, in particolare, con i giovani, e gli anni Novanta hanno rappresentato il coronamento di questa volontà”.

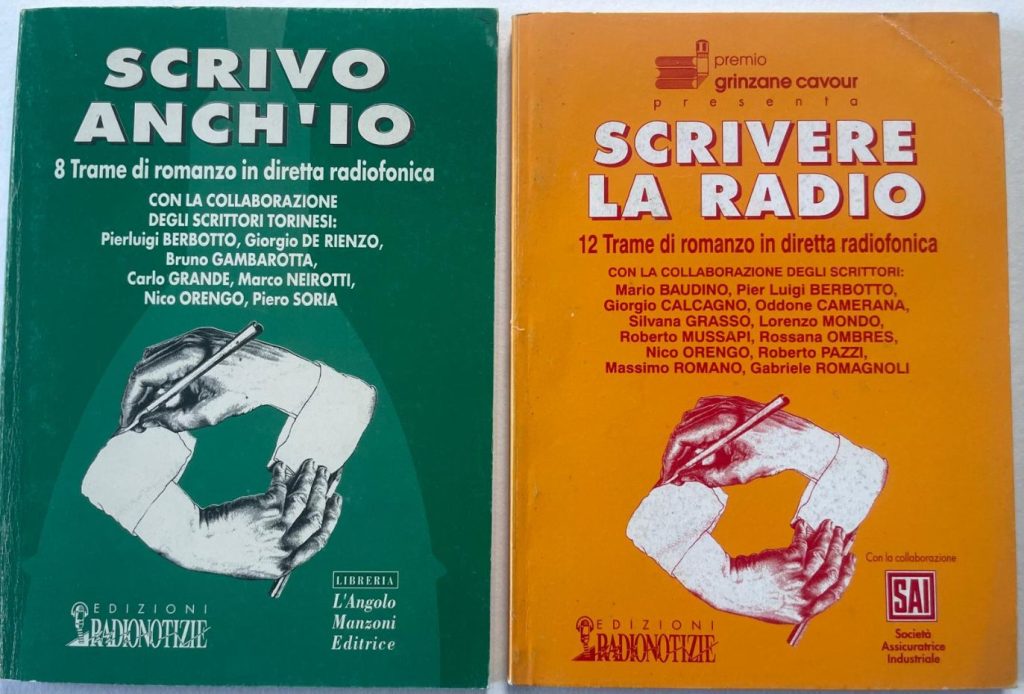

“Radio Torino Popolare è nata nella sede della CISL, che ci ha aiutato a creare una struttura solida e con la quale abbiamo mantenuto ottimi rapporti successivamente, quando ci siamo spostati in autonomia in una nuova sede – ha continuato Carlo Degiacomi – all’inizio abbiamo rilevato le frequenze di Radio Città Futura, una delle prime emittenti sul territorio, e fin da subito abbiamo cercato di dare la nostra impronta culturale: il concetto centrale era fare rete proprio nel momento in cui si stava decidendo il futuro delle radio private. Abbiamo così fondato il Sindacato delle Radio Piemontesi, la FERP, che ha svolto un ruolo cruciale nel costruire e difendere un futuro per le radio private, nell’intervenire su quelli che erano diritti, doveri e regole del settore a livello nazionale. Questa unione è poi sfociata anche in iniziative comuni molto importanti: cito, per esempio, il tema sociale degli anni Ottanta legato ai tanti morti di eroina e all’uso della droga, che ha unito una serie di emittenti radiofoniche in vere e proprie campagne contro il dramma rappresentato dal massivo uso di sostanze, in progetti musicali e iniziative legate ai temi caldi di quel periodo storico. Come Radio Torino Popolare abbiamo inoltre fondato un’agenzia chiamata Radionotizie, diventata in seguito il notiziario per tutto un blocco di radio, in Piemonte, importanti. Nel libro tratto anche l’argomento di alcuni format innovativi e iconici di Radio Torino Popolare, tra cui ‘Scrivere la radio’, che ci ha consentito di vincere l’Oscar delle trasmissioni culturali radiofoniche, consegnatoci da Pippo Baudo al teatro delle Vittorie, a Roma”.

“Radio Torino Popolare chiuse nel 2003 – spiega Carlo Degiacomi – ma le è sopravvissuta fino ad oggi una parte, Ecofficina, nata da quella redazione dell’emittente che si occupava delle iniziative culturali e che ha coinvolto decine di migliaia di persone. Ecofficina ha curato, per 16 anni, fino al 2006, il progetto grafico e le mostre delle edizioni della ‘Tre giorni del Volontariato, della solidarietà, della cittadinanza’, un evento locale che ha sviluppato un respiro nazionale, ospitando personalità di ogni tipo, dal mondo musicale a quello sociale, e occupando luoghi simbolo di Torino come il Valentino, piazza Castello, via Po, Piazza Vittorio con banchetti, incontri, mostre e iniziative culturali dalle finalità benefiche.

Attraverso campagne e un progetto di visione legato alla città, come Ecofficina abbiamo anche trasformato, con un supporto importante da parte del Comune di Torino, alcune aree dismesse in progetti come ‘Parco Giò’ (all’interno di Parco Michelotti) e ‘La casa della Tigre’, una struttura polivalente che era stata ideata come spazio dedicato alla didattica e alla divulgazione per i più piccoli, una sorta di salotto all’aperto nel centro della città, incentrato su attività creative continue e laboratori. La Casa della Tigre ha rappresentato per Ecofficina uno dei progetti più strutturati, insieme al Museo ‘A come Ambiente’, nato nel 2003, alla fine di Radio Torino Popolare, e ancora oggi in attività. Con una mostra al Museo dell’Automobile, intitolata ‘R come Rifiuti’, siamo stati tra i primi ad aiutare, con un’iniziativa che ha coinvolto successivamente anche il Museo ‘A come Ambiente’, le aziende che si occupavano di rifiuti a stimolare la cittadinanza a fare la raccolta differenziata. Il Museo ‘A come Ambiente’ è il primo, a livello europeo, interamente dedicato alle tematiche ambientali, pensato per offrire ai bambini, scuole e cittadini la possibilità di sperimentare in prima persona e confrontarsi su temi quali l’energia, il riciclo dei materiali, l’acqua, i trasporti e l’alimentazione”.

“Per quanto riguarda invece il futuro delle radio – conclude Carlo Degiacomi – se volgo lo sguardo verso il passato penso siano stati fatti errori e cose positive. Bisognerebbe provare a ragionare sul tema riguardante gli spazi dell’informazione locale. Io penso che questi spazi siano enormi. Il pensiero che questi non esistano, fa sì che si parta da un punto di vista non corretto all’origine. Penso sia valido ancora oggi il consiglio di ‘fare rete’ per rafforzarsi: chiunque voglia operare all’interno di questi spazi d’informazione deve tenere sempre a mente questo concetto della rete. Credo che con spirito d’iniziativa e innovazione si possa andare incontro al futuro con ottimismo”.

Mara Martellotta