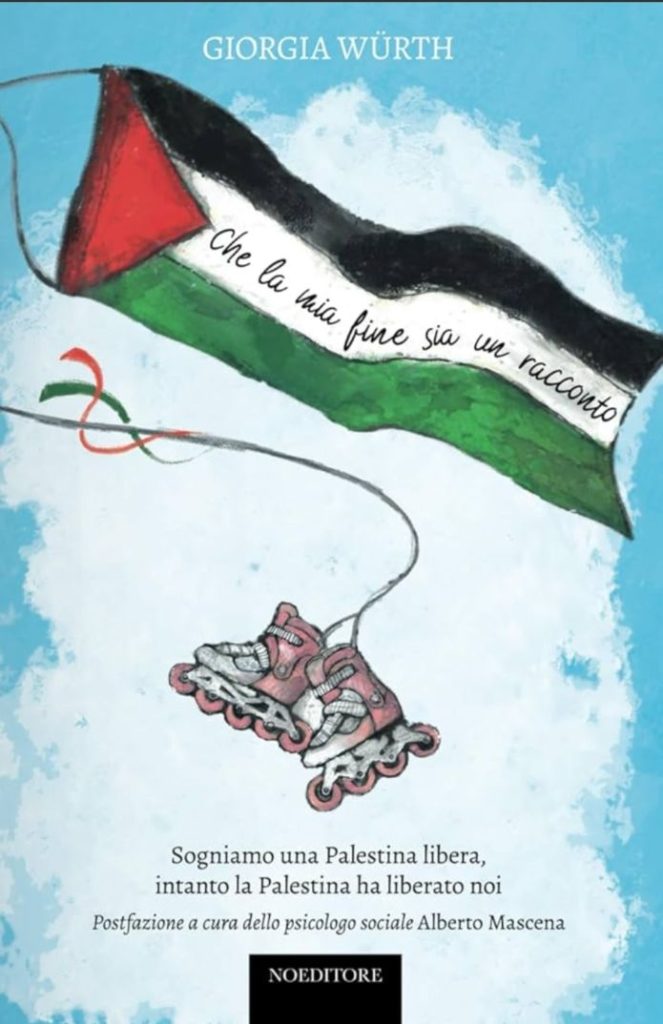

“Che la mia fine sia un racconto”, scritto da Giorgia Würth, appartiene a un modo di far letteratura che è andato piano piano perdendosi già a partire dalla seconda metà del Novecento, fino quasi scomparire, non fosse per qualche grande voce fuori dal coro, negli anni Duemila. Si tratta di quella letteratura che dall’intimismo puramente soggettivo vira e si ramifica in una più ampia analisi dello stare al mondo dell’essere umano come protagonista di un’unica comunità. Giorgia Würth, in questo libro, sembra ripercorrere le orme di quegli scrittori che, non sottomessi a un ordine politico o di credo, hanno saputo individuare e donare all’umanità la purezza della percezione elevandola a tema universale. Ricordo Carlo Emilio Gadda e il suo “Diario di guerra e di prigionia”, in cui i terribili eventi della Grande Guerra sono narrati dallo scrittore quasi fossero un affronto alla sua persona, che pagina dopo pagina diventa unica rappresentante del dolore e della sofferenza di corpi, cuori e menti trafitti dall’orrore. Una dinamica molto simile la troviamo in molti dei libri “sociali” di Antonio Tabucchi. Anche Giorgia Würth, in questo suo lavoro, ci propone un “diario” che funge da strumento per una riflessione complessa, ampia e che tocca molteplici argomenti. Le testimonianze di sofferenza di chi ha toccato con mano gli effetti del brutale conflitto israelo-palestinese non ci mettono in contatto con la semplice dimensione del dolore causato dal conflitto sanguinario, ma anche con il nostro modo di accogliere e metabolizzare le informazioni mediatiche che ne derivano, filtrate dalle nuove tecnologie. Oggi, per lo più, l’informazione arriva attraverso l’immediatezza dell’immagine, del reel social e la breve didascalia che lo contestualizza, della notizia “flash”, e leggere il libro di Giorgia Würth significa anche chiedersi se questo grande calderone di contenuti a cui ci sottoponiamo, e con il quale entriamo in azione a colpi di veloce scorrimento sul nostro smartphone, non contribuisca a una dispercezione riguardante il pericolo o la gravità di un evento, se tutto questo non causi anche una sterilità culturale e sentimentale nei confronti di un altro essere umano. Certo, le manifestazioni ProPal sono numerose, ma mi ha fatto riflettere una frase che disse un ragazzo durante un corteo a Torino: “Forse sto manifestando perché gli ideali che mi sono stati tramandati me lo impongono, ma sento purtroppo molto lontana la sofferenza di tutte queste guerre”.

Ecco, penso che questo di Giorgia Würth sia un libro necessario, e che risponda a queste preoccupazioni attraverso lo stimolo alla riflessione, riportando alla luce il grande potere della letteratura.

Dalla sinossi: “Dal 7 ottobre 2023, per molti di noi la vita non è più la stessa. Gli eventi di Gaza hanno scosso le fondamenta della giustizia, dei diritti umani e della libertà di pensiero. Per la prima volta, attraverso i social media, assistiamo in diretta a un genocidio, e questo ha lasciato un segno indelebile su chi ha scelto di non chiudere gli occhi. Dolore, rabbia e impotenza hanno spinto molti a rivoluzionare la propria vita, le relazioni, il lavoro. In questo diario collettivo, voci diverse si intrecciano per raccontare la lotta per la sopravvivenza di un popolo e l’impatto profondo di questa resistenza sulle nostre coscienze. Sono testimonianze di sofferenza, ma anche di risveglio e liberazione, in cui la Palestina diventa una lente attraverso cui ripensare noi stessi. Un’opportunità per decolonizzare il nostro immaginario, combattere l’islamofobia e il razzismo, e sfidare la disumanizzazione. La causa palestinese non è solo un conflitto geopolitico, ma un simbolo universale di dignità e umanità per chi ha il coraggio di coglierlo.

Affinché davvero non accada mai più.

“Che la mia fine sia un racconto” è un’opera potente e toccante che, attraverso la condivisione di esperienze personali, ci mette di fronte alla realtà brutale del conflitto israelo-palestinese e al suo impatto devastante sulla vita di milioni di persone. Il libro ci chiama a non rimanere indifferenti, a trasformare il dolore in azione, a rompere il silenzio e a lottare per un futuro di giustizia e di pace.

Gian Giacomo Della Porta