Al via il ciclo di incontri dal titolo

“Come abbiamo imparato a convivere? Dalla sopraffazione alla democrazia”

Tre appuntamenti: martedì 29 novembre, martedì 6 dicembre e martedì 13 dicembre sempre alle ore 18

Torino, Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3

Ingresso gratuito,

prenotazioni sul sito https://group.intesasanpaolo.com dal 25 novembre

Tornano le lezioni-conferenze di storia di Alessandro Barbero, organizzate da Intesa Sanpaolo nell’ambito delle attività culturali svolte al grattacielo di Torino. Il ciclo, curato da Giulia Cogoli e giunto alla settima edizione, prevede tre nuovi appuntamenti dal titolo “Come abbiamo imparato a convivere? Dalla sopraffazione alla democrazia”.

Gli incontri in programma martedì 29 novembre, martedì 6 dicembre e martedì 13 dicembre, alle ore 18 sono dedicati alle forme di convivenza sociale che hanno caratterizzato la storia dell’uomo e la sua evoluzione. Lo storico e scrittore, professore di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, noto al pubblico per la sua straordinaria capacità divulgativa, racconterà in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti dei modelli di convivenza. Dalla schiavitù, su cui si reggevano l’Impero Romano o il Sud degli Stati Uniti prima della Guerra di Secessione, al totalitarismo, tratto distintivo delle due più feroci dittature del Novecento, il nazismo e lo stalinismo, fino alla democrazia, di cui i Greci sono stati i primi a sperimentare il regime, ma della quale molti pensatori hanno affermato con la massima convinzione che era un male da evitare a tutti i costi. Cosa si intende dunque oggi per democrazia?

Gli appuntamenti saranno anche trasmessi in streaming sul sito https://group.intesasanpaolo.com

Le lezioni-conferenze sono inserite all’interno del palinsesto culturale del grattacielo della Banca, che si caratterizza per la qualità dei contenuti e la notorietà dei protagonisti (artisti, attori, scrittori, conferenzieri). Dal 2015, anno di apertura, quasi 125 mila persone hanno seguito le attività culturali del grattacielo, diventato in pochi anni un centro di cultura, arte e svago.

Le lezioni verranno pubblicate come nuovi episodi del podcast “Alessandro Barbero. La storia, le storie” di Intesa Sanpaolo On Air, che già raccoglie tutte le lezioni del prof. Barbero dei cicli precedenti al grattacielo. Intesa Sanpaolo On Air ha raggiunto 8,5 milioni di ascolti, con un pubblico di cui oltre la metà è under 35 e molto fidelizzato (oltre il 45% ritorna su On Air). I podcast della piattaforma anche nel 2022, sono stati ai vertici delle classifiche Top Podcast delle principali piattaforme audio in Italia.

“COME ABBIAMO IMPARATO A CONVIVERE? DALLA SOPRAFFAZIONE ALLA DEMOCRAZIA”:

Martedì 29 novembre, ore 18

La schiavitù

Nella storia si incontrano società interamente basate sulla schiavitù, come l’Impero Romano o il Sud degli Stati Uniti prima della Guerra di Secessione, e altre in cui gli schiavi sono presenti pur senza avere un ruolo centrale, come nell’Italia del Rinascimento. In tutte queste società quasi nessuno metteva in discussione la legittimità della schiavitù, accettata come un fatto naturale, nonostante le storture e gli orrori che produceva. Che la nostra civiltà, negli ultimi secoli, sia arrivata a delegittimare la schiavitù e a vietarla è uno dei rari casi in cui nella storia si può davvero parlare di progresso.

Martedì 6 dicembre, ore 18

Il totalitarismo

Nella cultura politica odierna il totalitarismo è identificato con le due più feroci dittature del Novecento, il nazismo e lo stalinismo. Pochi ricordano che il termine è stato inventato in Italia per definire la dittatura fascista: coniato dagli avversari e inteso in senso critico, il totalitarismo venne rivendicato e assunto a programma da Mussolini. Analizzare i motivi per cui in realtà il fascismo in Italia non riuscì mai a costruire un regime veramente totalitario è un modo per esplorare l’intrinseca diversità della società italiana e la sua irriducibilità a un paradigma omogeneo.

Martedì 13 dicembre, ore 18

La democrazia

Tutti sanno che il termine democrazia è di origine greca e che furono i Greci i primi a sperimentare il regime democratico. Oggi la democrazia per noi è un valore così ovvio, che ci stupisce scoprire come lungo tutta la nostra storia, dall’Antichità fino all’epoca delle rivoluzioni, molti pensatori abbiano affermato con la massima convinzione che era un male da evitare a tutti i costi. Ma quella che oggi continuiamo a chiamare democrazia, perché non abbiamo un’altra parola, è ancora davvero la stessa cosa che intendevano i Greci?

Il Mose funziona, finalmente, come si deve, dopo una montagna di denaro speso e innumerevoli rinvii. È un sistema di dighe mobili molto sofisticato, necessita di manutenzione continua e di tanti soldi e speriamo naturalmente che continui a funzionare. Se tutto filerà liscio, Venezia non sprofonderà più grazie ad una delle più grandi opere di ingegneria che tutto il mondo ci invidia. Qualche giorno fa le condizioni di vento e di marea erano peggiori di quelle dell’acqua alta del 2019 e hanno tenuto tutti quanti con il fiato sospeso. Senza il Mose oltre l’80% della città sarebbe stato allagato, le previsioni davano un picco di 170 centimetri, il terzo della storia dopo il disastro del 4 novembre 1966 (194 centimetri) e del 12 novembre 2019 (187). Il Mose, e non è questa la prima volta, è emerso dalla laguna come un mostro marino, un Leviatano del terzo millennio, la città non è finita sott’acqua e la basilica di San Marco è rimasta all’asciutto grazie anche alla barriere di vetro erette in questi mesi intorno alla chiesa. Una “cintura di vetro”, soluzione temporanea, ancora non inaugurata ma che ha funzionato alla grande salvando dall’acqua i pavimenti a mosaico della basilica, già fortemente danneggiati dal sale marino. Il Mose e la barriera di vetro, ma bisognava aspettare così tanto per salvare la città più bella del mondo? Filippo Re

Il Mose funziona, finalmente, come si deve, dopo una montagna di denaro speso e innumerevoli rinvii. È un sistema di dighe mobili molto sofisticato, necessita di manutenzione continua e di tanti soldi e speriamo naturalmente che continui a funzionare. Se tutto filerà liscio, Venezia non sprofonderà più grazie ad una delle più grandi opere di ingegneria che tutto il mondo ci invidia. Qualche giorno fa le condizioni di vento e di marea erano peggiori di quelle dell’acqua alta del 2019 e hanno tenuto tutti quanti con il fiato sospeso. Senza il Mose oltre l’80% della città sarebbe stato allagato, le previsioni davano un picco di 170 centimetri, il terzo della storia dopo il disastro del 4 novembre 1966 (194 centimetri) e del 12 novembre 2019 (187). Il Mose, e non è questa la prima volta, è emerso dalla laguna come un mostro marino, un Leviatano del terzo millennio, la città non è finita sott’acqua e la basilica di San Marco è rimasta all’asciutto grazie anche alla barriere di vetro erette in questi mesi intorno alla chiesa. Una “cintura di vetro”, soluzione temporanea, ancora non inaugurata ma che ha funzionato alla grande salvando dall’acqua i pavimenti a mosaico della basilica, già fortemente danneggiati dal sale marino. Il Mose e la barriera di vetro, ma bisognava aspettare così tanto per salvare la città più bella del mondo? Filippo Re

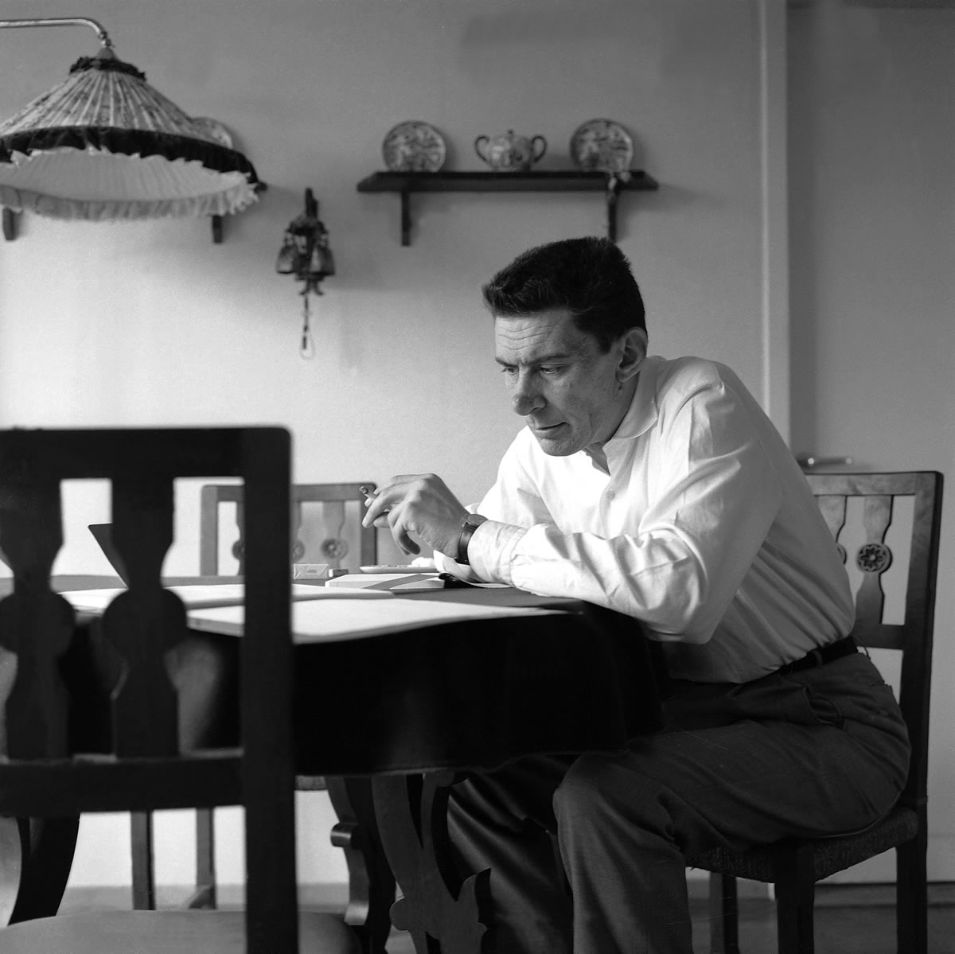

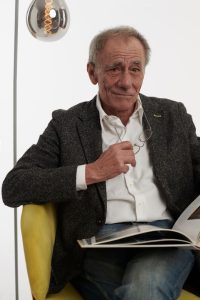

Da poeta a poeta. Da Beppe Fenoglio (Alba, 1922 – Torino, 1963) a Roberto Vecchioni. Il primo grande scrittore – partigiano e narratore di storie intimamente assorbite dalle poetiche magie di un territorio, la sua Langa, che è poesia per originaria vocazione; il secondo, cantautore – professore (o professore – cantautore?) che di ogni parola in note fa strumento capace di impegolare la quotidianità di affetti e sentimenti, pur anche all’apparenza banali, in galoppate di liriche emozioni che vanno dritte dritte al cuore. E lì ti restano, per sempre. Davvero saggia dunque la decisione di accomunare le due figure – saltando senza imbarazzo alcuno, tempi e luoghi e ambiti di “mestiere” – per una serata inserita nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Fenoglio. L’appuntamento è per Lunedì 28 novembre (alle 20,30), al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, al numero 3 di piazza Vittorio Veneto, ad Alba. E sarà appuntamento mirato, durante il quale il cantautore di Carate Brianza incontrerà i diciottenni albesi. Ma non solo. Suoi potenziali alunni/e. Per loro, certamente, un’occasione speciale per ascoltare de visu una lezione del professor Vecchioni in dialogo anche con la direttrice del “Centro Studi Beppe Fenoglio”, Bianca Roagna, inframmezzata da poetiche letture a cura di Laura Della Valle. “Convitato di pietra” e grande festeggiato il celebre papà del “Partigiano Johnny”. Nell’occasione, a Roberto Vecchioni verrà anche conferito il riconoscimento “Testimone di Bellezza 2022”, dall’Associazione Culturale “Premio Roddi”, fra i partecipanti al programma “Resistenza nella memoria 2022” organizzato dall’“Assessorato comunale alla Cultura” in collaborazione con le associazioni cittadine e in particolare con il “Centro Studi Beppe Fenoglio”, per celebrare il 78° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (Zona Libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e il 73° del conferimento alla città della “Medaglia d’Oro al Valore Militare”.

Da poeta a poeta. Da Beppe Fenoglio (Alba, 1922 – Torino, 1963) a Roberto Vecchioni. Il primo grande scrittore – partigiano e narratore di storie intimamente assorbite dalle poetiche magie di un territorio, la sua Langa, che è poesia per originaria vocazione; il secondo, cantautore – professore (o professore – cantautore?) che di ogni parola in note fa strumento capace di impegolare la quotidianità di affetti e sentimenti, pur anche all’apparenza banali, in galoppate di liriche emozioni che vanno dritte dritte al cuore. E lì ti restano, per sempre. Davvero saggia dunque la decisione di accomunare le due figure – saltando senza imbarazzo alcuno, tempi e luoghi e ambiti di “mestiere” – per una serata inserita nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Fenoglio. L’appuntamento è per Lunedì 28 novembre (alle 20,30), al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, al numero 3 di piazza Vittorio Veneto, ad Alba. E sarà appuntamento mirato, durante il quale il cantautore di Carate Brianza incontrerà i diciottenni albesi. Ma non solo. Suoi potenziali alunni/e. Per loro, certamente, un’occasione speciale per ascoltare de visu una lezione del professor Vecchioni in dialogo anche con la direttrice del “Centro Studi Beppe Fenoglio”, Bianca Roagna, inframmezzata da poetiche letture a cura di Laura Della Valle. “Convitato di pietra” e grande festeggiato il celebre papà del “Partigiano Johnny”. Nell’occasione, a Roberto Vecchioni verrà anche conferito il riconoscimento “Testimone di Bellezza 2022”, dall’Associazione Culturale “Premio Roddi”, fra i partecipanti al programma “Resistenza nella memoria 2022” organizzato dall’“Assessorato comunale alla Cultura” in collaborazione con le associazioni cittadine e in particolare con il “Centro Studi Beppe Fenoglio”, per celebrare il 78° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba (Zona Libera dal 10 ottobre al 2 novembre 1944) e il 73° del conferimento alla città della “Medaglia d’Oro al Valore Militare”.

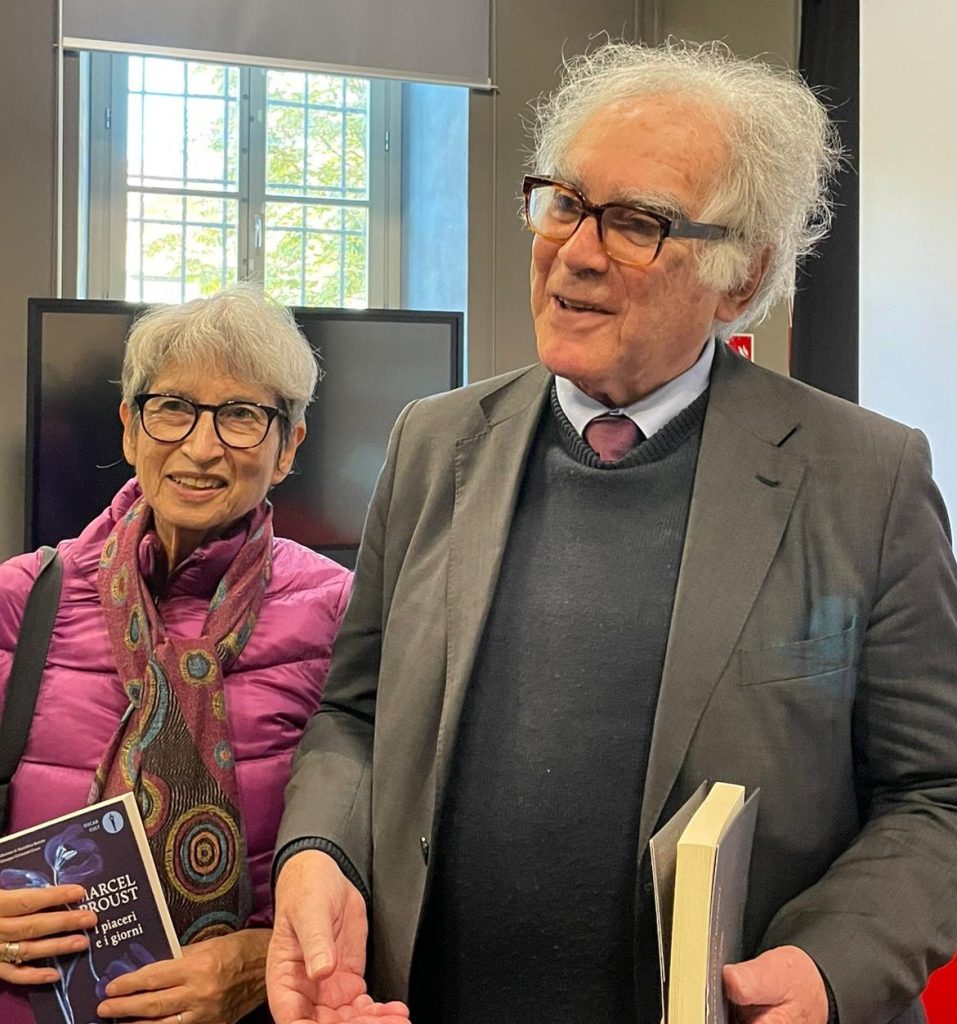

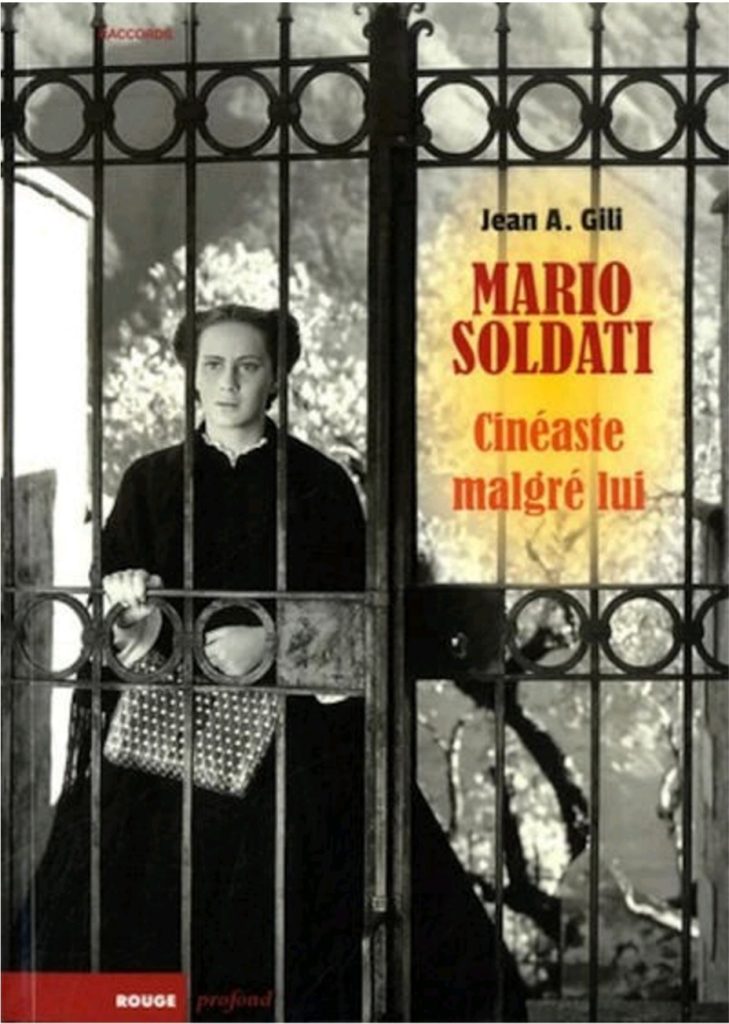

Il momento conclusivo del grande percorso di lettura di “Sostiene Pereira”sarà sabato 20 maggio 2023, alla “XXXV Edizione del Salone del Libro”, con un appuntamento corale aperto a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, in cui saranno chiamati a parlare ospiti da sempre legati alle opere di Antonio Tabucchi.

Il momento conclusivo del grande percorso di lettura di “Sostiene Pereira”sarà sabato 20 maggio 2023, alla “XXXV Edizione del Salone del Libro”, con un appuntamento corale aperto a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, in cui saranno chiamati a parlare ospiti da sempre legati alle opere di Antonio Tabucchi.