| Domenica 28 dicembre ore 10:30

LÙMINA. NEL CUORE DELLA NOTTE ALLA GAM GAM – attività per famiglie

La visita alla mostra “Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni” si trasforma in un viaggio speciale tra arte, scienza e pura immaginazione. Il percorso consente di esplorare come il buio, le stelle e la luce abbiano affascinato gli artisti per secoli, passando dai cieli osservati da Galileo alle intense visioni romantiche, dai sogni più misteriosi fino alle opere contemporanee. È una narrazione suggestiva che svela la bellezza della notte, fatta di bagliori, riflessi, lune e luci che irrompono nell’oscurità. Dopo l’immersione nella mostra, l’esperienza prosegue nell’Educational Area, dove grandi e piccoli saranno protagonisti di un laboratorio creativo dedicato proprio alla luce notturna. Ogni bambino, con la sua famiglia, realizzerà una piccola creazione luminosa, un oggetto che racchiude poesia e fantasia, da portare a casa come un ricordo unico. Questa è un’occasione irripetibile per scoprire, giocare, creare insieme e accendere la fantasia condivisa. Età consigliata: 3/5 anni Durata: 90 minuti Costo: 10 € a partecipante Costo aggiuntivo: adulti biglietto di ingresso ridotto; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta Per prenotazioni e informazioni: 011 19560449 – ftm.prenotazioni@coopculture.it Prenotazione e pagamento online

|

||

| Visite guidate in museo alle collezioni e alle mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO a cura di CoopCulture. Per informazioni e prenotazioni: t. 011 19560449 (lunedì-domenica ore 10-17) ftm.prenotazioni@coopculture.it

https://www.coopculture.it/it/poi/gam-galleria-darte-moderna/ |

||

Nel giorno di Natale resta aperto il Museo del Cinema, mentre le altre sedi museali prevedono orari straordinari durante le festività.

Il periodo natalizio non rappresenta solo una ricorrenza religiosa o un momento dedicato agli acquisti, ma può trasformarsi anche in un’occasione di arricchimento culturale, grazie all’ampia proposta di musei visitabili a Torino e nell’area metropolitana il 25 dicembre. Tra questi figura il Museo Nazionale del Cinema, che anche quest’anno accoglierà il pubblico nel pomeriggio di Natale. A partire da Santo Stefano, il museo sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 19; la Vigilia di Natale chiuderà invece alle 18. Il 31 dicembre l’orario sarà dalle 9 alle 18, mentre il 1° gennaio l’apertura è prevista dalle 14 alle 19.

All’interno del museo sarà possibile visitare la mostra “Pazza idea. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni”, curata da Carlo Chatrian insieme a Roberta Basano ed Elena Boux, allestita nell’Aula del Tempio. Spazio anche ai Manifesti d’artista, a cura di Nicoletta Pacini e Tamara Sillo.

Il 25 dicembre resteranno chiusi i musei della Fondazione Torino Musei — GAM, Palazzo Madama e MAO — che apriranno invece il 24 dicembre dalle 10 alle 14 e il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 18. Il Museo Egizio non sarà visitabile né a Natale né a Santo Stefano; sarà aperto alla Vigilia fino alle 14 e in diverse date successive — sabato 27, domenica 28, martedì 30 dicembre, sabato 3 e domenica 4 gennaio — dalle 9 alle 20. Lunedì 5 gennaio l’orario sarà dalle 9 alle 18.30.

La Reggia di Venaria chiuderà il 24 dicembre alle 15 e riaprirà il 26 con il consueto orario; dal 26 dicembre al 5 gennaio sarà inoltre possibile visitarla anche in fascia serale, per vivere un’atmosfera particolarmente suggestiva. Il Museo del Risorgimento resterà chiuso il 24 e 25 dicembre e riaprirà da Santo Stefano con il percorso espositivo dedicato alla mostra “Briganti, storie, immagini dal Risorgimento a oggi”.

Il MAUTO consentirà di ammirare una delle più importanti collezioni automobilistiche al mondo nel pomeriggio di Natale, dalle 14 alle 19. Il 24 e il 31 dicembre l’apertura sarà dalle 10 alle 14, mentre il 1° gennaio dalle 14 alle 19. Le Gallerie d’Italia saranno aperte il 24 dicembre dalle 9.30 alle 18, resteranno chiuse il giorno di Natale e riapriranno a Santo Stefano dalle 9.30 alle 19.30. Il 31 dicembre l’orario sarà dalle 9.30 alle 15, il 1° gennaio dalle 14 alle 19.30 e lunedì 5 gennaio dalle 9.30 alle 19.30. Infine, la Fondazione Accorsi Ometto sarà visitabile il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 19, resterà chiusa il 31 dicembre e riaprirà il giorno di Capodanno dalle 14 alle 20.

Mara Martellotta

Continua nel 2026 il programma di incontri pubblici “Oltre la moda”, curato da Monica Poggi e Fondazione Artea, che accompagna i visitatori fra due grandi progetti espositivi: il primo è “Helmut Newton. Intrecci”, al Filatoio di Caraglio, e il secondo “Ferdinando Scianna. La moda, la vita” alla castiglia di Saluzzo. Dopo i primi tre appuntamenti del 2025, il nuovo anno offrirà nuove e imperdibili occasioni di dialogo con esperti di fotografia, moda e cultura visiva per leggere e contestualizzare il lavoro dei due autori e riflettere su fotografia, produzione, collezionismo e società contemporanea.

Prosegue al Museo Lavazza di Torino e al Cinema Magda Olivero di Saluzzo il Public Program intitolato “Oltre la moda” dedicato a Helmut Newton e Ferdinando Scianna, a cura della Fondazione Artea. Venerdì 16 gennaio, alle ore 18, presso il Museo Lavazza di Torino, verrà approfondito il rapporto tra fotografia e mondo industriale con l’incontro “Costruire un’identità visiva”. La sede scelta per questo evento rappresenta proprio questa alleanza, andando a evidenziare quanto la visione che autori e autrici possono offrire. In occasione e dell’evento, verranno presentati gli scatti realizzati da Helmut Newton e Ferdinando Scianna per gli iconici calendari Lavazza del 1993, ’94 e ’96, con gli approfondimenti di Matthias Arder, curatore e direttore della Fondazione Helmut Newton, Marco Amato, direttore del Museo Lavazza, Monica Poggi, storica della fotografia, e Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea. Seguirà una esclusiva “coffee experience” guidata dai coffellier del Museo Lavazza. La prenotazione è gratuita al link https://www.ticketlandia.com/m/event/talk-costruire-identita-visita.

Lunedì 19 gennaio, alle ore 21, sarà al cineteatro Magda Olivero di Saluzzo, alle ore 15, a ospitare la proiezione del docufilm “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra”, diretto da Roberto Andò e presentato alla 82esima Mostra Cinematografica della Biennale di Venezia. Il film esplora la vita e la carriera di Scianna, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue opere e i contesti in cui sono state create, coinvolgendo molti di coloro che ne hanno fatto l’arte, tra giganti della cultura del Novecento e amici di gioventù. Al termine della proiezione si potranno approfondire alcuni temi emersi dalla visione grazie alla presenza del regista Roberto Andò, del fotografo Ferdinando Scianna e del direttore della Fondazione Artea Davide De Luca. L’evento è in collaborazione con l’associazione Ratatoj APS, nell’ambito della rassegna Lunedì Cinema (inverno 2026). Ingresso libero fino a esaurimento posti, apertura al pubblico ore 20.30.

Mara Martellotta

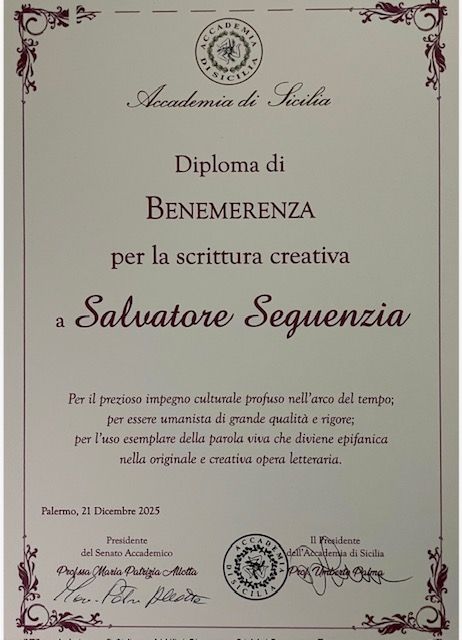

Domenica sera presso la stupenda ed affascinante cornice dell’Oratorio di Santa Cita di Palermo si è svolta la kermesse in occasione del trentennale dell’Accademia di Sicilia. La scelta del luogo non è stata pura casualità, in quanto, la storia dell’Oratorio rimarca la duplice funzione liturgica e sociale, scandita dal contrasto architettonico con l’adorno interno splendidamente arricchito da superbi stucchi barocchi realizzati tra il 1685 ed il 1690 da Giacomo Serpotta (il busto in suo onore è stato realizzato da Antonino Ugo, esponente importante della letteratura artistica siciliana), il quale ha riprodotto l’episodio cardine della storica Battaglia di Lepanto in cui la flotta cristiana, protetta dalla Madonna del Rosario, vince contro i Turchi. Lo scrittore augustano è stato insignito dal Senato Accademico della Fondazione con la menzione “Per il prezioso impegno culturale profuso nell’arco del tempo; per essere umanista di grande qualità e rigore; per l’uso esemplare della parola viva che diviene epifanica nella originale e creativa opera letteraria”.

Con quest’ultimo riconoscimento l’autore megarese rafforza il suo modo di scrivere ossia: fantasie maccheroniche, valorizzate da un linguaggio siciliano che lo porta a mescolare la sua esperienza professionale (Ispettore della Guardia di Finanza) ai racconti e i trascorsi dei suoi avi. La Sicilia, per lui, è la musa ispiratrice dei tre libri pubblicati (la totalità di questi dalla casa editrice “Aletti editore”) attraverso un intercalare: di paesaggi, storpiati nel loro nome d’origine; del suo dialetto che per l’autore più che definirlo vernacolo, ritiene essere una vera e propria lingua utilizzata nelle conversazioni tra i vari personaggi. Un “Dialogare” goliardico che induce il lettore a voltare una pagina dopo l’altra e proseguire, tutto d’un fiato, la lettura senza interromperla. Lo stesso Seguenzia afferma che “la libertà nello scrivere è un’autentica ricchezza che si manifesta sugli eventi esterni, come conseguenza di ciò che si è e del modo in cui ci si evolve nel corso del tempo”. Quando descrive le varie vicissitudini o le esperienze nei propri scritti, narra un misto tra il modo di essere di cinquant’anni fa e l’attuale vita quotidiana rendendone le conclusioni sempre un “finale aperto”, in cui il lettore è libero di fantasticare con la propria immaginazione.

Lo scrittore megarese ama descrivere la sua Terra, fonte di grandi cantori e cantastorie ed il suo messaggio è rivolto soprattutto ai giovani siculi, nonché a chi si ritrova per lavoro in Sicilia a vivere: del profumo del mare, del calore della montagna, della melodia del dialetto, dell’antica arte e del valore delle tradizioni. Per l’autore scrivere significa dare sfogo ai propri desideri anche se spesso si imbatte nella fatidica domanda: “E le eventuali critiche? «Cerco di prenderne atto – risponde Salvatore – ma talvolta ripropongo a me stesso una celeberrima parola che Andrea Camilleri ripeteva sempre nelle sue opere, diventata in seguito una delle mie espressioni preferite: “stracatafottersene”». Un profondo e sincero ringraziamento è rivolto al Presidente del Senato Accademico Ill.ma Prof. Patrizia Allotta e al Presidente dell’Accademia Prof. Ill.mo Umberto Palma.

Tra le più felici invenzioni del grande scrittore per l’infanzia, questa storia è ambientata nei luoghi cari alla memoria della sua infanzia

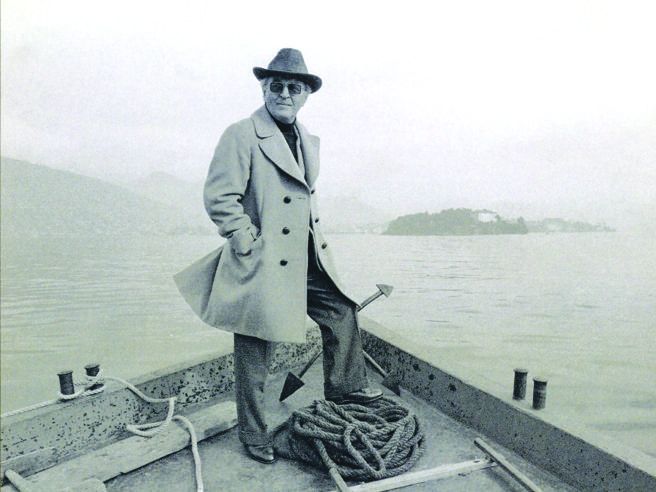

“In mezzo alle montagne c’e’ il lago d’Orta. In mezzo al lago d’Orta, ma non proprio a meta’, c’e’ l’isola di San Giulio”. Così comincia uno dei più bei racconti di Gianni Rodari, “C’era due volte il barone Lamberto”. Tra le più felici invenzioni del grande scrittore per l’infanzia, questa storia è ambientata nei luoghi cari alla memoria della sua infanzia: il lago d’Orta e l’isola di San Giulio.

Infatti, Gianni Rodari, nacque ad Omegna, all’estremità nord del lago, il 23 ottobre del 1920. Lì, suo padre – originario della Val Cuvia, che domina la sponda “magra” del lago Maggiore – aveva un negozio di commestibili e gestiva un forno da pane, svolgendo il mestiere del prestiné, del fornaio. La casa e la bottega erano vicine al lago che, come ricordava Rodari, «giungeva a pochi metri dal cortile in cui crescevo». Leggendone le pagine prende forma l’immagine del più occidentale fra i laghi prealpini, originato dal fronte meridionale del ghiacciaio del Sempione. Che s’accompagna alla sua singolarità. Infatti, contrariamente a quanto accade con molti laghi alpini, che hanno un emissario a sud, le acque del lago d’Orta escono dal lago a nord. Attraversano la città di Omegna, dando vita al torrente Nigoglia che confluisce nello Strona il quale, a sua volta, sfocia nel Toce e quindi nel lago Maggiore.

E al centro del lago dove, dalle opposte sponde si guardano, una in faccia all’altra, Orta e Pella, si trova l’isola di San Giulio. Nel medioevo il lago era noto come “lago di San Giulio” e solo dal XVII secolo in poi cominciò ad essere conosciuto con l’attuale nome di “lago d’Orta”, acquisito dalla località di maggior prestigio e risonanza. La storia, se non vogliamo risalire al neolitico o all’età del ferro, quando il lago era abitato dai celti, ci dice che – alla fine del IV secolo – i due fratelli greci Giulio e Giuliano, originari dell’isola d’Egina fecero la loro comparsa sul lago e si dedicano con un certo accanimento(con il beneplacito dell’imperatore Teodosio)alla distruzione dei luoghi di culto pagani e alla costruzione di chiese. E qui la leggenda vorrebbe che San Giulio, una volta incaricato il fratello di edificare a Gozzano, all’estremità sud del lago, la novantanovesima chiesa, si mise alla ricerca del luogo più adatto per erigere la centesima. La scelta cadde sulla piccola isola ma, non trovando nessuno disposto a traghettarlo, Giulio avrebbe steso il suo mantello sulle acque navigando su di esso. Sull’isola dovette misurarsi con focosi draghi e orribili serpenti. Sconfitte e cacciate per sempre le diaboliche creature (ma erano poi così diaboliche? Mah…) , gettò le fondamenta della chiesa nello stesso punto in cui oggi si trova la Basilica di San Giulio. La storia s’incaricò poi di far passare molta acqua sotto i moli dei porticcioli del lago d’Orta. Dai longobardi fino all’assedio dell’ isola di San Giulio – in cui si era asserragliato Berengario d’Ivrea – furono secoli di guerre. Nel 1219 dopo una contesa ventennale tra il Vescovo e il Comune di Novara, nacque il feudo vescovile della “Riviera di San Giulio”. E ,più di 500 anni dopo, nel 1786, il territorio cusiano passò sotto la casa Savoia ( che videro riconosciuto il loro potere solo 31 anni dopo, nel 1817), trasmigrando così dalla Lombardia al Piemonte. Ma, vicende storiche a parte, il lago d’Orta – “ il più romantico dei laghi italiani” – è davvero un gioiello che ha sempre fatto parlar bene di se. Gli abitati rivieraschi d’Orta, Pettenasco, Omegna, Nonio, Pella, San Maurizio d’Opaglio, Gozzano.

O l’immediato entroterra di Miasino, Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Madonna del Sasso, sono state località meta di viaggi ed oggetto di cronache e racconti. Non è un caso che nell’Ottocento fosse quasi d’obbligo considerarlo come una delle più suggestive tappe del “Grand Tour” di molti aristocratici d’Oltralpe. Honoré de Balzac, che c’era stato, lo descriveva così nella “Comédie humaine”: “Un delizioso piccolo lago ai piedi del Rosa, un’isola ben situata sull’acque calmissime, civettuola e semplice, (…). Il mondo che il viaggiatore ha conosciuto si ritrova in piccolo modesto e puro: il suo animo ristorato l’invita a rimanere là, perché un poetico e melodioso fascino l’attornia, con tutte le sue armonie e risveglia inconsuete idee….è quello, il lago, ad un tempo un chiostro e la vita….”. E’ il lago che, soprattutto in autunno, riflette i colori della stagione e diventa un po’ malinconico, suggerendo a poeti come Eugenio Montale di dedicargli delle composizioni o ad Ernesto Ragazzoni di scrivere questi versi: «Ad Orta, in una camera quieta / che s’apre sopra un verde pergolato, / e dove, a tratti, il vento come un fiato / porta un fruscio sottil, come di seta, / c’e’ un pianoforte, cara, che ti aspetta, / un pianoforte dove mi suonerai / la musica che ami, e che vorrai: / qualche pagina nostra benedetta». Territorio ricco di fascino e di riferimenti letterari, meta ideale di artisti e scrittori, le località attorno al lago appaiono sovente nelle opere di altri importanti autori. Per Mario Soldati, grande regista e scrittore, Orta è uno dei luoghi di riferimento, visto che sul lago – nella frazione di Corconio – iniziò a scrivere i suoi primi libri importanti come “America primo amore” e “L’amico gesuita”, oltre ad ambientarvi alcune pagine de “I racconti del maresciallo”.

Per non parlare poi d’Achille Giovanni Cagna ( con il romanzo “scapigliato” dedicato agli “Alpinisti Ciabattoni”), Mario Bonfantini( La tentazione ), Carlo Emilio Gadda (Viaggi di Gulliver), Laura Mancinelli con il suo dolcissimo “La musica dell’isola”, Carlo Porta, Friederich Nietzsche. Un altro “scrittore di lago”, ma di un lago “diverso” come il Maggiore – il luinese Piero Chiara – scrisse: “Orta, acquarello di Dio, sembra dipinta sopra un fondale di seta, col suo Sacro Monte alle spalle, la sua nobile rambla fiancheggiata da chiusi palazzi, la piazza silenziosa con le facciate compunte dietro le chiome degli ippocastani, e davanti l’isola di San Giulio, simile all’aero purgatorio dantesco, esitante fra acqua e cielo“. Il lago d’Orta è un piccolo gioiello azzurro in mezzo ai monti, chiuso ad est dal Mottarone e riparato ad ovest dalle cime che dividono il Cusio dalla Valsesia. Certe mattine, appena s’accenna l’alba, la nebbiolina sospesa sull’acqua lo rende misterioso, affascinante. Tanto quanto se non addirittura più di quelle giornate d’autunno, nitide e terse, quando riflette i mille colori dei boschi nello specchio delle sue acque tranquille.

Marco Travaglini

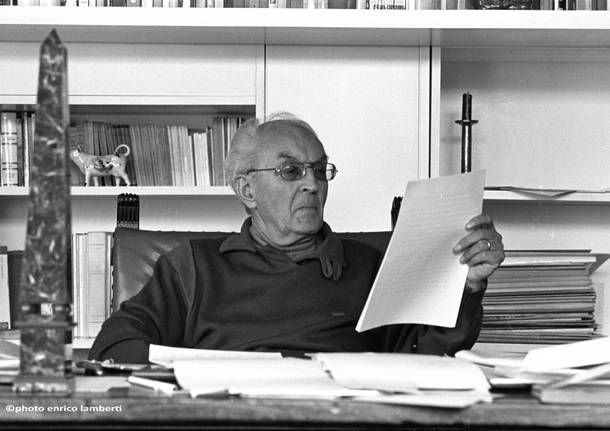

Il 23 marzo del 1913 nasceva a Luino lo scrittore Piero Chiara. Anni fa, in occasione del centenario dell’evento sul muro esterno dello storico Caffè Clerici, l’amatissimo locale e “ufficio” dello scrittore che guarda sul porto vecchio, venne collocata una targa con una frase del celebre romanziere tratta da l’Avvenire del Verbano del 30 novembre1934. Vi si legge: “In Luino vi è qualche cosa di inesprimibile e di spirituale che non può andare vestito di parole; è qualche cosa di più che la tinta locale, è quel mistero di attrazione che fa innamorare di un luogo senza che ci si possa dar ragione del motivo”. Un ritratto di quest’angolo di provincia chiuso tra il lago Maggiore, i monti delle valli Dumentina e Veddasca e la frontiera con la Svizzera.

Un’immagine che, volendo, può essere estesa a buona parte dei paesi che si affacciano sulle due sponde del Verbano. Figlio di un siciliano immigrato al nord come impiegato delle Regie Dogane e di Virginia Maffei, originaria di Comnago, minuscola frazione di Lesa sulla sponda piemontese del lago Maggiore, Piero Chiara frequentò diversi collegi come il San Luigi di Intra e il De Filippi di Arona. Dopo una breve parentesi in Francia, terminati gli studi e vinto un concorso come “aiutante volontario cancelliere” svolse l’impiego statale in Veneto e nella Venezia Giulia, tornando poi nella sua provincia per approdare infine a Varese. In quegli anni, da autodidatta, s’impegnò nello studio e nella formazione letteraria senza rinunciare a frequentare i tavoli con il gioco delle carte e il biliardo dei vari caffè. E’ lì che trarrà gli spunti letterari su ambienti e persone che diventeranno molti anni più tardi i protagonisti dei suoi racconti e romanzi. Nel gennaio 1944, per sfuggire ad un ordine di cattura emesso dal Tribunale Speciale Fascista, Chiara varcò il confine, rifugiandosi in Svizzera dove visse l’esperienza di internato nei campi di Büsserach, Tramelan e Granges–Lens. Ricoverato all’ospedale di St.Imier, frequentò la casa cattolica di Loverciano nel distretto ticinese di Mendrisio. Finita la guerra restò per qualche tempo in territorio elvetico insegnando e pubblicando la prima opera, la raccolta di poesie Incantavi. Da quella silloge che nel titolo alludeva al toponimo dei cascinali sopra Luino emergevano le passioni, le affinità e il profilo di un giovale esule riflessivo, malinconico, dotato della stoffa necessaria per intraprendere un viaggio originale in campo letterario. Il 25 aprile 1945 dalla tipografia di Poschiavo nel canton Grigioni usciva il primo libro a firma di Piero Chiara. Il suo primo editore, don Felice Menghini (scomparso prematuramente nel ‘47 in un incidente di montagna a soli 38 anni, fra i principali autori della Svizzera italiana come poeta, traduttore ed elegante prosatore) ne fece tirare fino a 500 copie intuendone il valore. Al consenso della critica corrispose anche quello del pubblico: nonostante le frontiere ancora chiuse ne furono venduti 150 esemplari in un mese. Abbandonata negli anni ’50 l’amministrazione della giustizia Chiara si dedicò alla scrittura, al giornalismo (collaborando alla terza pagina del Corriere della Sera) e alla letteratura, come curatore di opere classiche, in particolare del Settecento, tanto da essere considerato un’autorità nel campo degli studi su Giacomo Casanova. Scrisse anche una seria e documentata biografia del Vate che riposa a Gardone Riviera nel mausoleo del Vittoriale, intitolata La vita di Gabriele D’Annunzio. Conobbe poi il successo con i racconti e i romanzi la cui ambientazione era quella della provincia che resterà lo scenario di tutta la sua esperienza di scrittore. Sui luoghi della sua piccola patria (il Lago Maggiore, le valli e i suoi paesi, Luino e la Svizzera italiana) spaziò con lo sguardo innamorato di chi li sentiva parte di sé. Erano i luoghi dell’anima e frequentandoli, come scrive l’associazione degli Amici di Piero Chiara, sembra quasi che “dietro un’insenatura del lago, da un angolo di strada di paese, da una valle a specchio dell’acqua o da un battello che cuce l’uno all’altro i pontili delle opposte sponde, debba comparire uno dei suoi personaggi: una delle sorelle Tettamanzi, magari sottobraccio a Emerenziano Paronzini, oppure l’Orimbelli con la Tinca, o il pretore di Cuvio Augusto Vanghetta”. E’ la provincia profonda con i suoi caffè e i giocatori di carte, le avventure di impenitenti flâneur che vagano oziosamente per le vie dei paesi, delle acque battute dai venti di tramontana, le piccole isole, i battelli e i tanti moli degli imbarcaderi, storie amare o scabrose vicende di corna e tradimenti. Offrendo un approdo letterario a questo mondo Piero Chiara raggiunse il successo con romanzi come Il piatto piange (1962), La spartizione (1964, Premio Selezione Campiello), Il balordo (1967, Premio Bagutta), L’uovo al cianuro(1969), I giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La stanza del Vescovo (1976), Le corna del diavolo (1977), Il cappotto di astrakan (1978),Una spina nel cuore (1979) e tanti altri fino al postumo Saluti notturni dal Passo della Cisa. Molti di questi lavori vennero ridotti e sceneggiati per il grande schermo e per la tv, in qualche caso con delle fugaci apparizioni dello stesso Chiara per dei piccoli camei come in Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada. In una intervista, parlando del suo rapporto con la scrittura, disse: “Scrivo per divertirmi e per divertire:se mi annoiassi a raccontare, starei zitto, come starei zitto se sapessi che i lettori si annoiano ad ascoltare o a leggere i miei racconti. Qualche volta faccio ridere, o meglio sorridere e qualche volta commuovo il lettore o lo faccio impietosire con le mie storie. Mi sembra giusto, anzi normale: se ride alle mie spalle o a quelle dei miei personaggi o se si impietosisce ai nostri casi, vuol dire che ho colto nel segno: mi sembra che raccontandogli la storia di un uomo, con le sue miserie, le sue fortune e la sua stoltezza, in fondo gli conto la sua storia”. Piero Chiara è stato a tutti gli effetti “il poeta delle piccole storie del grande lago”, il maestro di tutti coloro che si sono cimentati con quella che viene definita la letteratura della profonda provincia italiana.

Un’immagine che, volendo, può essere estesa a buona parte dei paesi che si affacciano sulle due sponde del Verbano. Figlio di un siciliano immigrato al nord come impiegato delle Regie Dogane e di Virginia Maffei, originaria di Comnago, minuscola frazione di Lesa sulla sponda piemontese del lago Maggiore, Piero Chiara frequentò diversi collegi come il San Luigi di Intra e il De Filippi di Arona. Dopo una breve parentesi in Francia, terminati gli studi e vinto un concorso come “aiutante volontario cancelliere” svolse l’impiego statale in Veneto e nella Venezia Giulia, tornando poi nella sua provincia per approdare infine a Varese. In quegli anni, da autodidatta, s’impegnò nello studio e nella formazione letteraria senza rinunciare a frequentare i tavoli con il gioco delle carte e il biliardo dei vari caffè. E’ lì che trarrà gli spunti letterari su ambienti e persone che diventeranno molti anni più tardi i protagonisti dei suoi racconti e romanzi. Nel gennaio 1944, per sfuggire ad un ordine di cattura emesso dal Tribunale Speciale Fascista, Chiara varcò il confine, rifugiandosi in Svizzera dove visse l’esperienza di internato nei campi di Büsserach, Tramelan e Granges–Lens. Ricoverato all’ospedale di St.Imier, frequentò la casa cattolica di Loverciano nel distretto ticinese di Mendrisio. Finita la guerra restò per qualche tempo in territorio elvetico insegnando e pubblicando la prima opera, la raccolta di poesie Incantavi. Da quella silloge che nel titolo alludeva al toponimo dei cascinali sopra Luino emergevano le passioni, le affinità e il profilo di un giovale esule riflessivo, malinconico, dotato della stoffa necessaria per intraprendere un viaggio originale in campo letterario. Il 25 aprile 1945 dalla tipografia di Poschiavo nel canton Grigioni usciva il primo libro a firma di Piero Chiara. Il suo primo editore, don Felice Menghini (scomparso prematuramente nel ‘47 in un incidente di montagna a soli 38 anni, fra i principali autori della Svizzera italiana come poeta, traduttore ed elegante prosatore) ne fece tirare fino a 500 copie intuendone il valore. Al consenso della critica corrispose anche quello del pubblico: nonostante le frontiere ancora chiuse ne furono venduti 150 esemplari in un mese. Abbandonata negli anni ’50 l’amministrazione della giustizia Chiara si dedicò alla scrittura, al giornalismo (collaborando alla terza pagina del Corriere della Sera) e alla letteratura, come curatore di opere classiche, in particolare del Settecento, tanto da essere considerato un’autorità nel campo degli studi su Giacomo Casanova. Scrisse anche una seria e documentata biografia del Vate che riposa a Gardone Riviera nel mausoleo del Vittoriale, intitolata La vita di Gabriele D’Annunzio. Conobbe poi il successo con i racconti e i romanzi la cui ambientazione era quella della provincia che resterà lo scenario di tutta la sua esperienza di scrittore. Sui luoghi della sua piccola patria (il Lago Maggiore, le valli e i suoi paesi, Luino e la Svizzera italiana) spaziò con lo sguardo innamorato di chi li sentiva parte di sé. Erano i luoghi dell’anima e frequentandoli, come scrive l’associazione degli Amici di Piero Chiara, sembra quasi che “dietro un’insenatura del lago, da un angolo di strada di paese, da una valle a specchio dell’acqua o da un battello che cuce l’uno all’altro i pontili delle opposte sponde, debba comparire uno dei suoi personaggi: una delle sorelle Tettamanzi, magari sottobraccio a Emerenziano Paronzini, oppure l’Orimbelli con la Tinca, o il pretore di Cuvio Augusto Vanghetta”. E’ la provincia profonda con i suoi caffè e i giocatori di carte, le avventure di impenitenti flâneur che vagano oziosamente per le vie dei paesi, delle acque battute dai venti di tramontana, le piccole isole, i battelli e i tanti moli degli imbarcaderi, storie amare o scabrose vicende di corna e tradimenti. Offrendo un approdo letterario a questo mondo Piero Chiara raggiunse il successo con romanzi come Il piatto piange (1962), La spartizione (1964, Premio Selezione Campiello), Il balordo (1967, Premio Bagutta), L’uovo al cianuro(1969), I giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio (1973), La stanza del Vescovo (1976), Le corna del diavolo (1977), Il cappotto di astrakan (1978),Una spina nel cuore (1979) e tanti altri fino al postumo Saluti notturni dal Passo della Cisa. Molti di questi lavori vennero ridotti e sceneggiati per il grande schermo e per la tv, in qualche caso con delle fugaci apparizioni dello stesso Chiara per dei piccoli camei come in Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada. In una intervista, parlando del suo rapporto con la scrittura, disse: “Scrivo per divertirmi e per divertire:se mi annoiassi a raccontare, starei zitto, come starei zitto se sapessi che i lettori si annoiano ad ascoltare o a leggere i miei racconti. Qualche volta faccio ridere, o meglio sorridere e qualche volta commuovo il lettore o lo faccio impietosire con le mie storie. Mi sembra giusto, anzi normale: se ride alle mie spalle o a quelle dei miei personaggi o se si impietosisce ai nostri casi, vuol dire che ho colto nel segno: mi sembra che raccontandogli la storia di un uomo, con le sue miserie, le sue fortune e la sua stoltezza, in fondo gli conto la sua storia”. Piero Chiara è stato a tutti gli effetti “il poeta delle piccole storie del grande lago”, il maestro di tutti coloro che si sono cimentati con quella che viene definita la letteratura della profonda provincia italiana.

Marco Travaglini

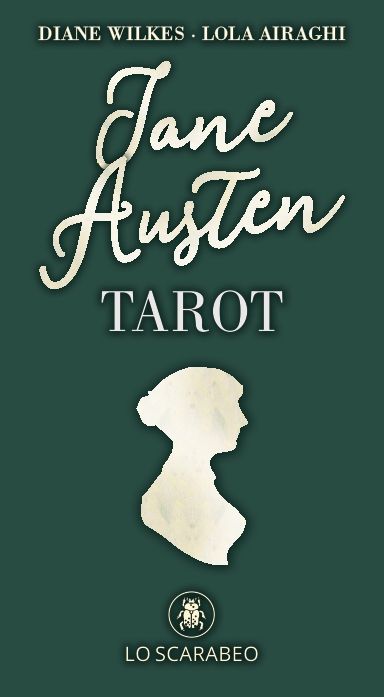

A dicembre 2025 ricorre il 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen, una delle più amate e influenti scrittrice della letteratura mondiale. Per celebrare questa ricorrenza straordinaria, lo Scarabeo rende omaggio all’autrice inglese di “Ragione e sentimento”, “Orgoglio e pregiudizio”, “Emma” e altri capolavori, con un mazzo di tarocchi dedicato, “Jane Austen Tarot”. È pensato per i lettori della sua opera e i collezionisti di tarocchi più esigenti. Il mazzo, creato appositamente per la ricorrenza, celebra i successi di Jane Austen attraverso il linguaggio simbolico dei tarocchi, intrecciando archetipi, personaggi, atmosfere e temi senza tempo: l’amore e l’orgoglio, il destino e la scelta, le convenzioni sociali e il desiderio di autodeterminazione. Un dialogo affascinante tra letteratura e divinazione, capace di restituire la modernità dello sguardo della grande scrittrice. Attraverso gli arcani maggiori, vengono affrontate le questioni dello spirito e del destino, mentre gli arcani minori si concentrano sugli aspetti più concreti e quotidiani dell’esistenza. I quattro semi incarnano i quattro elementi fondamentali, riflettendo le molteplici dimensioni dell’esperienza umana: le candele, simbolo di passione, energia e iniziativa; le tazze, che rappresentano i sentimenti e le relazioni; le penne, espressione del pensiero razionale e analitico, e i denari, legati alle questioni pratiche e tangibili della vita. Ogni carta è ispirata a un personaggio o a una scena tratta dalle opere di Austen, reinterpretato attraverso il linguaggio dei tarocchi. Non è necessaria una conoscenza pregressa, né dei romanzi dell’autrice né della tradizione tarologica per apprezzare o utilizzare questo mazzo. Le immagini e i simboli parlano all’intuizione, rendendo l’esperienza accessibile, evocativa e coinvolgente.

L’artista è Lola Airaghi, fumettista italiana formatasi alla Scuola del Fumetto di Milano, che ha collaborato negli anni con alcuni dei principali editori italiani, tra cui Sergio Bonelli Editore, Edizioni BD e Lo Scarabeo. Il suo stile espressivo e narrativo, si distingue per la sua capacità di fondere suggestione visiva e costruzione simbolica. Diane Wilkes è cartomante da oltre mezzo secolo, nonché scrittrice e insegnante di tarocchi e altri metodi divinatori. Da più di trent’anni svolge divulgazione a livello internazionale, affermandosi come voce tra le più autorevoli in campo tarologico. La casa editrice Scarabeo nasce a Torino nel 1987, unendo la competenza collezionistico, l’amore per l’illustrazione e il gusto per l’immagine dei fondatori Mario Pignatiello e Pietro Alligo, a cui oggi si affianca la giovane editrice Sofia Pignatiello. In 35 anni di attività, la Scarabeo è diventata leader mondiale nel campo dei tarocchi proponendo mazzi firmati dai più grandi artisti di questo secolo, quali Corrado Roi, Paolo Eleutieri Serpieri, Milo Manara, Guido Crepax, Ferentino Pinter e Sergio Toppi.

Mara Martellotta

“Questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace” è tratto dalla poesia ‘Al principe’ di Pier Paolo Pasolini, scelto in occasione dei cinquanta anni dalla morte del poeta scrittore friulano, ed è il nuovo input grafico illustrato da Francesca Rossetti del Premio InedITO Colline di Torino, giunto alla sua venticinquesima edizione, dopo aver premiato in tutti questi anni centinaia di autori e scoperto nuovi talenti di ogni età e nazionalità, sostenendoli e accompagnandoli verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo.

Il bando del Premio scadrà il 31 gennaio prossimo ed è dedicato alle opere inedite di tutte le forme di scrittura, dalla poesia alla narrativa, dalla saggistica al teatro, dal cinema alla musica, in lingua italiana e a tema libero, con esclusione di testi generati dall’intelligenza artificiale.

Sul successo maturato negli ultimi anni è stata dedicata una nuova sezione alla Graphic Novel. Sono state istituite le collaborazioni con la Scuola Internazionale di Comics, il Palmosa Fest Festival Nazionale di Arte e Letteratura di Castelvetrano in provincia di Trapani, i festival “La grande invasione” di Chieri nel Torinese, e “Chiavi di lettura” di Chivasso nel Torinese, nonché la partnership con l’etichetta discografica “Sorridi Music” che premierà i vincitori e realizzerà la compilation “InediTO Music” con i brani di tutti i finalisti .

Il premio è stato inserito da diverse edizioni nella manifestazione “Il maggio dei libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura , e ha ottenuto in passato il contributo e l’alto patrocinio del MIBACT. Nella scorsa edizione anche il contributo della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, Città di Chieri, Città di Moncalieri e del Salone del Libro, il sostegno di Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, Iren e Aurora Penne.

Mentre da questa edizione riceve nuovamente il patrocinio di ANCI Piemonte e Città di Chivasso. Collabora con Film Commission Torino Piemonte.

Possono partecipare autori già affermati o esordienti di ogni età e nazionalità. Migliaia gli iscritti in questi anni da tutta Italia e dall’estero, dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America Centrale al Sud America, dall’Africa all’Asia, all’Australia, centinaia gli autori che il Premio ha sostenuto e accompagnato verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo, senza abbandonarli al loro destino.

Grazie a un montepremi di 8 mila euro i vincitori delle varie sezioni riceveranno un contributo per la pubblicazione, promozione e produzione delle opere. Saranno inoltre assegnati premi quali “InediTO ritrovato”, dedicato a un’opera inedita di scrittori non viventi, conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, Italo Svevo, Alessandro Manzoni, Grazia Deledda e Totò. “InediTO young”, destinato ad autori minorenni, “InediTOpic”, ispirato all’input grafico di questa edizione e “InediTOi.a.”, a un’opera realizzata tramite intelligenza artificiale. Il concorso è organizzato dall’associazione Camaleonti di Chieri e diretto da Valerio Vigliaturo. Il comitato di lettura è presieduto da Riccardo Levi, mentre la giuria, presieduta da Margherita Oggero e, tra gli altri, il poeta Aldo Nove, Mary Barbara Tolusso, Stefania Bertola, Davide Bregola, Matteo Casali, Michele Di Mauro, Irene Dionisio, Gnut. Entro marzo la designazione dei finalisti presso la scuola Holden di Torino, che riceverà una scheda di valutazione della giuria. A maggio la proclamazione dei vincitori al Salone del Libro 2026 e la premiazione che si svolgerà attraverso la consegna dei premi e un reading degli autori vincitori.

Per il bando consultare il sito https://www.premioinedito.it/bando-2026

Info: info@premioinedito.it – cellulare: 3336063633

Mara Martellotta

Al Museo Nazionale del Cinema di Torino approderà nel 2026, dal 31 marzo al 5 ottobre, la mostra su Orson Welles, grande attore, regista e produttore del cinema del Novecento. La mostra sarà integrata dai materiali provenienti dal Fondo Orson Welles del Museo, rispetto a quella in corso alla Cinématheque Française, e vanterà una significativa componente interattiva e didattica, con un focus sui rapporti con il cinema italiano. Questa mostra sarà integrata anche con un fondo spagnolo di proprietà del Museo del Cinema, e sarà in programma al Cinema Massimo una rassegna dei suoi film d’attore, spaziando tra i suoi film e le sue esperienze artistiche da illusionista. Ad annunciarlo sono stati il presidente Enzo Ghigo e il direttore Carlo Chatrian, che hanno illustrato le iniziative previste per l’anno 2026, soprattutto l’avvio del progetto esecutivo del giardino e l’apertura, da febbraio, del Museum Store. Entro sei mesi dovrebbe essere pronto il progetto, se ne capiranno i costi, circa 8 milioni previsti, e i lavori potrebbero partire nel 2027. Per far fronte ai costi della struttura, dall’1 gennaio i prezzi del biglietto del Museo aumenterà di 2 euro, salendo a 18 euro. Questo anno si chiuderà con 750 mila visitatori, in calo rispetto all’anno record 2024, quando le presenze erano state stimolate dalla mostra su Tim Burton, e anche dalla prolungata chiusura estiva per manutenzione dell’ascensore della Mole. Il primo progetto che ha avuto il via libera dalla Sovrintendenza riguarda il giardino accanto alla Mole, dove una struttura coperta ospiterà le biglietterie. Il progetto è dell’architetto Gianfranco Gritella, che si era già occupato della ristrutturazione a fine anni Novanta e che conosce bene quegli spazi. Dal giardino ci saranno due accessi separati: uno per il sotterraneo, con una superficie di 400 mq, che sarà adibita a spazio espositivo dedicato alla realtà immersiva, l’altro al Museo. Al piano Zero, dove oggi sorgono biglietteria e caffetteria, ci sarà un’area per mostre temporanee e installazioni multimediali. Da febbraio il bookshop verrà trasformato e rinnovato, diventando un Museum Store con tanto di merchandising. Sarà allestita anche una sala conferenze con una acustica migliore di quella attuale, e aumenterà la capienza complessiva del Museo, che sarà di 600 visitatori, più 300 per i nuovi spazi. È in programma, nella tarda primavera, una mostra con Eni sulla storia dei distributori di benzina attraverso il cinema, nata da un’idea di Sergio Toffetti, ed è presente una retrospettiva su Mario Martone dal 9 gennaio prossimo.

Mara Martellotta

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, presso la sede del Centro Pannunzio, in via Maria Vittoria 35H, a Torino, si è svolto l’incontro commemorativo dedicato al grande Giorgio Forattini, giornalista, noto vignettista e maestro della satira politica scomparso lo scorso 4 novembre. Forattini è stato ricordato dal prof. Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, da Cristiano Bussola, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti e direttore del quotidiano “Il Torinese”, e dallo scrittore Salvatore Vullo.

La commemorazione si è aperta con un ricordo da parte del prof. Quaglieni, di Edoardo Massimo Fiammotto, esponente liberale storico di Torino, giornalista e dirigente del Centro Pannunzio, che considerava la sua “casa”, un luogo sicuro, e distintosi per un impegno civile forte, onesto e passionale.

“Giorgio Forattini fu tante cose – ha raccontato Cristiano Bussola – operaio, rappresentante di commercio, grafico di Paese Sera e un grande giornalista, noto a tutti gli italiani per quelle vignette che ‘valgono più di mille parole’. Guardare le vignette satiriche di Forattini era come leggere un intero articolo, forse in modo ancora più profondo e critico. Ricordo una sua storica vignetta risalente agli omicidi di mafia del 1992, quando rappresentò la Sicilia nella forma di un coccodrillo che piange: quelle lacrime furono più eloquenti di qualsiasi altra parola detta o scritta. Questa sua attività lo portò, ovviamente, a esser considerato una sorta di fustigatore della politica, anche se intrattenne rapporti di stima reciproca con alcuni suoi rappresentanti, tra i quali Craxi e Cossiga. In fondo sapevano tutti che essere presi di mira da Forattini rappresentava un traguardo, il raggiungimento di una narcisistica notorietà”.

“Nel 2000 consegnammo il Premio Pannunzio a Giorgio Forattini – ha ricordato Pier Franco Quaglieni – e oggi è doveroso ricordare un nostro grande amico da decine d’anni, il vignettista più famoso e apprezzato anche tra i lettori meno acculturati, perché una sua vignetta aveva l’effetto di un editoriale.Ho conosciuto bene Forattini, un uomo retto, che mostrava disprezzo verso tutti i partiti, libero e liberale, che non accettava di prendere ordini da nessuno. La sua satira era totale e prendeva di mira la destra quanto la sinistra ( e quest’ultima fece ben poco per celare la sua antipatia per Forattini, dato che si pensava che la satira fosse una proprietà della sinistra). Sono molto affezionato a una sua vignetta riguardante Eugenio Scalfari, rappresentato in forma di falce e martello, piegato a chiedere l’elemosina, e Mario Pannunzio, dall’altra parte della strada, che gli lancia una monetina. Nessuno ha saputo raccontare l’Italia, con i suoi vizi e le sue virtù, meglio di Giorgio Forattini”.

“Quella di Giorgio Forattini fu un’avventura umana e culturale – ha spiegato Salvatore Vullo – dopo aver concluso gli studi al liceo classico, ebbe la necessità di trovare un lavoro. Si sposò presto, inventò Stradivarius, il primo personaggio satirico da lui creato nel 1971 in occasione di un concorso indetto da Paese Sera, e che segnò l’inizio della sua ascesa nel mondo del giornalismo e della satira. Le sue 15 mila vignette furono raccolte in diversi libri che vendettero un totale di tre milioni di copie”.

Al termine della serata il professor Quaglieni ha inaugurato la foto d’onore di Edoardo Massimo Fiammotto, attivissimo e instancabile socio e membro del direttivo del Centro Pannunzio scomparso prematuramente.

Nota: Forattini fu tra le firme storiche che nel 1976 fondarono il quotidiano La Repubblica insieme a Scalfari. Il rapporto tra i due si interruppe bruscamente nel 1999, a seguito di una controversa vignetta sul caso Mitrokhin, che ritraeva Massimo D’Alema, allora Presidente del Consiglio, intento a cancellare nomi da una lista. Scalfari e la direzione del giornale presero le distanze, portando Forattini alle dimissioni dopo un periodo di forti tensioni e accuse reciproche.

Mara Martellotta