Rubrica settimanale sulle novità in libreria. A cura di Laura Goria

Rubrica settimanale sulle novità in libreria. A cura di Laura Goria

Rowan Hisayo Buchanan “Innocua come te” -Codice Edizioni- euro 19,00

E’ scritto magnificamente questo romanzo di esordio della scrittrice e saggista 30enne dalla genealogia cosmopolita (padre inglese, madre americana per metà giapponese e metà cinese) nata in America e cresciuta tra Londra e New York, dove si è laureata alla Columbia University. Un Dna decisamente interessante che traspare nel libro, che però non è autobiografico.

New York alla fine degli anni 60, protagonista è la giovanissima Yukiko (Yuki), figlia di una coppia di giapponesi (per i quali l’America è una trappola) che decidono di tornare a Tokyo, alle loro  radici. Ma Yuki ha appena conosciuto la splendente e spregiudicata Odile e non vuole partire; ottiene di restare promettendo di proseguire gli studi e si trasferisce a casa dell’amica e della madre. Sono gli anni in cui la modella Twiggy impera, la Guerra del Vietnam divampa, e il mondo sta cambiando. Odile sogna una carriera come quella della top model “grissino” e va decisa in quella direzione; Yuki invece ha velleità artistiche e sperimenta -senza particolare successo- pittura e fotografia. Poi la vita accelera e Yuki passa da una relazione squilibrata e umiliante a un matrimonio sonnolento con il rassicurante Edison. Si trasferiscono in Connecticut e mettono al mondo un figlio; ma la vita da casalinga a Yuki va stretta, così li abbandona per seguire i suoi sogni.

radici. Ma Yuki ha appena conosciuto la splendente e spregiudicata Odile e non vuole partire; ottiene di restare promettendo di proseguire gli studi e si trasferisce a casa dell’amica e della madre. Sono gli anni in cui la modella Twiggy impera, la Guerra del Vietnam divampa, e il mondo sta cambiando. Odile sogna una carriera come quella della top model “grissino” e va decisa in quella direzione; Yuki invece ha velleità artistiche e sperimenta -senza particolare successo- pittura e fotografia. Poi la vita accelera e Yuki passa da una relazione squilibrata e umiliante a un matrimonio sonnolento con il rassicurante Edison. Si trasferiscono in Connecticut e mettono al mondo un figlio; ma la vita da casalinga a Yuki va stretta, così li abbandona per seguire i suoi sogni.

Questo è solo uno dei due livelli della narrazione e si interseca con quello della vita del figlio Jay, andando avanti e indietro negli anni. E’ stato cresciuto dal padre amorevole che ha sopperito in parte alla lacuna della figura materna. Lo ritroviamo 35enne gallerista affermato, innamorato della moglie, ma anche padre spaesato “di una piccola sanguisuga”. Alla morte di Edison scopre che ha lasciato la casa del Connectitut a Yuki ed è così che attraversa l’oceano per cercare la madre. Il resto è la storia del tentativo di riallacciare un rapporto, suturare ferite e capire cosa conta nella vita, passando per illusioni e smentite, affetti profondi e senso di responsabilità…

Maxim Biller “Sei valigie” -Sellerio – euro 15,00

Maxim Biller “Sei valigie” -Sellerio – euro 15,00

Quella che il critico letterario e scrittore tedesco Max Billier ci racconta è la tragica storia della sua famiglia di ebrei russi scappati dall’Est all’Ovest, e del mistero che aleggia intorno alla morte del nonno. Ripercorre piccoli e grandi odi, dissapori familiari vari e assortiti, e le sei valigie del titolo corrispondono ad altrettante versioni della storia.

Chi ha tradito nonno Schmil, denunciandolo al Kgb e decretandone la condanna a morte tramite impiccagione? Chi lo ha accusato di fare affari al mercato nero, alle spalle del regima sovietico? Ecco il grande segreto di questa famiglia in cui delatore potrebbe essere uno dei 4 figli di Schmil, separati dai caratteri e dalla storia: 2 all’Ovest, uno a Praga, e lo zio Dima rinchiuso per 5 anni in un carcere cecoslovacco. Oppure la spia è stata la nuora Natalia, moglie separata di Dima: bella e provocante in gioventù, ex regista, ex prigioniera in un campo di concentramento, poi donna sfiorita che va incontro a una fine che lascio a voi scoprire.

Ecco le linee della storia di Biller, nato nella Repubblica Ceca nel 1960 da genitori ebrei ucraini emigrati prima in Russia e poi a Praga, dalla quale scapparono dopo l’invasione sovietica. Una famiglia travagliata e un racconto intrigante che si interseca con la Storia, gli anni della cortina di ferro, il mito dell’Ovest e uno strisciante antisemitismo.

Angelo Longoni “Modigliani il principe” – Scrittori Giunti – euro 19,00

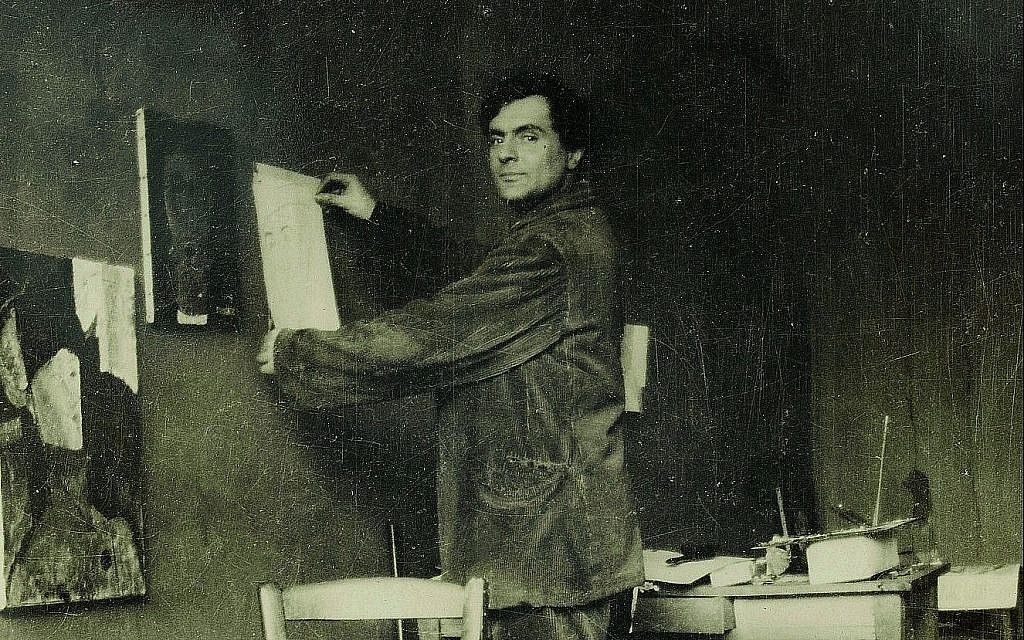

Longoni -scrittore, drammaturgo e regista- in quasi 600 pagine racconta gli anni parigini del pittore livornese e imbastisce un romanzo basato su fatti e personaggi rigorosamente fedeli alla realtà. Un affresco in cui risaltano la complessità e il fascino di un artista immenso, che la vita non trattò troppo bene. Segnato a 11 anni dal primo episodio di tubercolosi, Modigliani bruciò la sua breve vita convinto di non avere abbastanza tempo per scoprire e manifestare il suo talento; e gli inizi come scultore aggravarono la sua salute con le polveri di gesso.

L’impatto con la Parigi dei primi anni del 900 è traumatico per “il principino”, così chiamato perché all’inizio (quando ancora aveva i soldi della famiglia) alloggiò in una pensione e visse come un benestante. Poi entra in contatto con altri artisti e assimila le regole che governavano l’arte parigina: libertà, bellezza, amore, scandalizzare il perbenismo borghese, avventure sessuali, droghe e alcol. Ed eccolo trasformato in bohemien, bello, talentuoso e maledetto.

Un cardine della sua esistenza furono le donne che lo amarono intensamente; a partire dalla madre, borghese colta che gli insegnò il francese e condizionò le sue scelte culturali.

Poi le amanti che furono fondamentali per comprendere la vita e sviluppare il suo gusto artistico inconfondibile. Le più importanti furono la Diva Kiki de Montparnasse; la poetessa russa Anna Achmatova, la prima di cui Modigliani si innamorò veramente e con la quale imbastì una relazione mentre lei 19enne era a Parigi in viaggio di nozze.

Ma anche la scrittrice, poetessa e giornalista inglese Beatrice Hastings e la dolce, giovanissima Jeanne Hébuterne, ripudiata dalla famiglia, che con Amedeo dividerà miseria, stanze fredde, gli darà una figlia e alla morte di lui, di nuovo incinta, si suiciderà. Una vita da romanzo, che Longoni racconta con sensibilità e garbo, mettendo a fuoco anche l’originalità dei quadri di Modigliani, poco capiti dai suoi contemporanei. Restio ad aderire alle correnti dell’epoca, (a partire dal cubismo di Picasso, i Fauves e l’avanzare del Futurismo) non voleva essere etichettato se non come “Modiglianista”, fedele solo a se stesso e…immortale.

Approfondendo l’argomento sono venute fuori cose interessanti, altre curiose ed una sensazione che ho evidenziato in quanto ho già scritto. Andando con ordine, non è vero che i lavoratori hanno rifiutato la cassa integrazione, mi scuso per l’imprecisione, quando l’ho scritto lo erano già. Non lo sapevo né lo sapevano le persone con le quali mi ero confrontato in quanto il provvedimento, le disposizioni lo permettono, è stato retroattivo dal mese di marzo.

Approfondendo l’argomento sono venute fuori cose interessanti, altre curiose ed una sensazione che ho evidenziato in quanto ho già scritto. Andando con ordine, non è vero che i lavoratori hanno rifiutato la cassa integrazione, mi scuso per l’imprecisione, quando l’ho scritto lo erano già. Non lo sapevo né lo sapevano le persone con le quali mi ero confrontato in quanto il provvedimento, le disposizioni lo permettono, è stato retroattivo dal mese di marzo.

Cinque, anche quest’anno, i romanzi finalisti. Quali? Lo si saprà il prossimo martedì 5 maggio. Annullata, causa emergenza sanitaria, la cerimonia di designazione già prevista nel mese di aprile in un appuntamento aperto al pubblico presso lo “Spazio Incontri” della Fondazione CRC di Cuneo, l’annuncio dei magnifici cinque e del vincitore del “Premio Speciale” ( assegnato a un’autrice o autore internazionale che, nel corso del tempo, si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento di pubblico e di critica) avverrà a mezzo stampa e sulla pagina Facebook della Fondazione Bottari Lattes, sull’account Twitter @BottariLattes, oltre che sul sito www.fondazionebottarilattes.it. Dopo la selezione dei cinque romanzi finalisti da parte della Giuria Tecnica (presieduta da Gian Luigi Beccaria, linguista, critico letterario e saggista), la scelta del libro vincitore sarà affidata al giudizio degli studenti delle oltre venti Giurie Scolastiche diffuse in tutta Italia (a Torino, saranno impegnati gli studenti del Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio”), da Trieste a Lampedusa. Continua dunque, nonostante tutto, l’affascinante viaggio del “Lattes Grinzane”. E in proposito afferma la presidente Caterina Bottari Lattes: “L’emergenza sanitaria ha costretto la Fondazione a sospendere gli appuntamenti culturali rivolti al pubblico, ma non a bloccare i progetti in corso, come appunto il ‘Premio Lattes Grinzane’, che continua il suo percorso e rimane in contatto con lettori, studenti, appassionati di libri e affamati di cultura”.

Cinque, anche quest’anno, i romanzi finalisti. Quali? Lo si saprà il prossimo martedì 5 maggio. Annullata, causa emergenza sanitaria, la cerimonia di designazione già prevista nel mese di aprile in un appuntamento aperto al pubblico presso lo “Spazio Incontri” della Fondazione CRC di Cuneo, l’annuncio dei magnifici cinque e del vincitore del “Premio Speciale” ( assegnato a un’autrice o autore internazionale che, nel corso del tempo, si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento di pubblico e di critica) avverrà a mezzo stampa e sulla pagina Facebook della Fondazione Bottari Lattes, sull’account Twitter @BottariLattes, oltre che sul sito www.fondazionebottarilattes.it. Dopo la selezione dei cinque romanzi finalisti da parte della Giuria Tecnica (presieduta da Gian Luigi Beccaria, linguista, critico letterario e saggista), la scelta del libro vincitore sarà affidata al giudizio degli studenti delle oltre venti Giurie Scolastiche diffuse in tutta Italia (a Torino, saranno impegnati gli studenti del Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio”), da Trieste a Lampedusa. Continua dunque, nonostante tutto, l’affascinante viaggio del “Lattes Grinzane”. E in proposito afferma la presidente Caterina Bottari Lattes: “L’emergenza sanitaria ha costretto la Fondazione a sospendere gli appuntamenti culturali rivolti al pubblico, ma non a bloccare i progetti in corso, come appunto il ‘Premio Lattes Grinzane’, che continua il suo percorso e rimane in contatto con lettori, studenti, appassionati di libri e affamati di cultura”.

Si tratta di scelte che meritano una riflessione. La prima riguarda più in generale il modo in cui oggi il fatto religioso è stato relegato ad elemento marginale, a cosa considerata a priori come opzionale, dimenticando totalmente le ragioni dei credenti. La scelta del governo sancisce questa percezione del fatto religioso in cui la Chiesa è messa sullo stesso piano di un museo o di un teatro. Le chiese nella storia dei popoli e dell’italiano in modo particolare, non sono solo dei locali magari artisticamente belli e storicamente importanti. Le chiese sono luoghi di culto di cui la Messa e l’Eucarestia sono il momento più alto e come tali vanno considerati. Quando si vedono d’estate turisti che vogliono entrare a visitare una chiesa in abbigliamento non idoneo abbiamo un’idea di come non si abbia più rispetto del luogo religioso, visto esclusivamente come uno scrigno d’arte. E’ certo indispensabile usare la mascherina e i guanti e mantenere le distanze di sicurezza anzi ,doveva essere fatto molto prima), ma privare i fedeli del conforto dei sacramenti viola lo stesso principio costituzionale della libertà di culto in modo ingiustificato.

Si tratta di scelte che meritano una riflessione. La prima riguarda più in generale il modo in cui oggi il fatto religioso è stato relegato ad elemento marginale, a cosa considerata a priori come opzionale, dimenticando totalmente le ragioni dei credenti. La scelta del governo sancisce questa percezione del fatto religioso in cui la Chiesa è messa sullo stesso piano di un museo o di un teatro. Le chiese nella storia dei popoli e dell’italiano in modo particolare, non sono solo dei locali magari artisticamente belli e storicamente importanti. Le chiese sono luoghi di culto di cui la Messa e l’Eucarestia sono il momento più alto e come tali vanno considerati. Quando si vedono d’estate turisti che vogliono entrare a visitare una chiesa in abbigliamento non idoneo abbiamo un’idea di come non si abbia più rispetto del luogo religioso, visto esclusivamente come uno scrigno d’arte. E’ certo indispensabile usare la mascherina e i guanti e mantenere le distanze di sicurezza anzi ,doveva essere fatto molto prima), ma privare i fedeli del conforto dei sacramenti viola lo stesso principio costituzionale della libertà di culto in modo ingiustificato.