Un ricco calendario di iniziative, laboratori e performance dal vivo

Sabato 26 e domenica 27 settembre i Musei Reali celebrano le Giornate Europee del Patrimonio con visite, incontri, laboratori e un’apertura serale straordinaria. “Imparare per la vita” è il tema proposto dal Consiglio d’Europa e rilanciato dal MiBACT per questa edizione della manifestazione internazionale, che ogni anno coinvolge in tutta Italia i luoghi della cultura e i musei statali: un richiamo ai benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione della conoscenza nella società contemporanea.

Sabato 26 settembre

Il ruolo educativo dell’arte e l’alleanza tra scuola e museo sono i temi centrali dei due appuntamenti che i Musei Reali dedicano nella giornata di sabato ai progetti didattici condotti nella primavera 2020.

Dalle 10 alle 12, è previsto l’Incontro conclusivo del progetto “Quante storie in Galleria!”, con gli alunni della scuola primaria Rignon di Torino pronti a narrare le storie che ruotano attorno a due capolavori della Galleria Sabauda.

Dalle 15 alle 16, webinar online “Qui si fa arte! scopro, gioco, creo, imparo”, per raccontare il progetto che ha visto i Musei Reali collaborare con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e la casa editrice Pearson Italia nell’ambito del programma Riconnessioni, con il coinvolgimento dell’Istituto IC Pertini di Torino. Protagonisti i bambini e le nuove tecnologie, in un’esperienza che permette di imparare l’arte attraverso il digitale e giocare con le opere della Galleria Sabauda mettendo in campo creatività e ingegno, con un approccio innovativo e inclusivo. Partecipazione gratuita iscrivendosi al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8829839642752113424.

La giornata di sabato 26 settembre è anche l’occasione per visitare la Biblioteca Reale e scoprirne il prestigio. Dalle 14 alle 18 il pubblico, guidato da alcuni esperti, potrà ammirare gli affreschi della volta del Salone Monumentale. Un’opera di straordinaria bellezza progettata per il re Carlo Alberto dall’artista di corte Pelagio Palagi, dipinta a monocromo con immagini che celebrano i diversi campi del sapere e i grandi protagonisti delle scienze e delle arti. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria con almeno 24 ore di anticipo all’indirizzo: mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, e compilando il modulo presente alla pagina: https://www.museireali.beniculturali.it/scheda-di-registrazione-anagrafica-biblioteca-reale/.

Sabato sera, dalle 19.30 alle 22.30, l’apertura straordinaria con ingresso a 1 Euro offre la possibilità di riscoprire le architetture, gli ambienti, le collezioni dei Musei Reali e passeggiare nel Giardino Ducale, recentemente rinnovato e impreziosito da una scenografica illuminazione serale.

Laboratori

Sabato 26 settembre alle ore 14.30, il laboratorio “Dietro lo scavo, dentro il Museo” invita a immedesimarsi nel ruolo dell’archeologo e a collaborare con i professionisti dei Musei Reali. I partecipanti ripercorreranno tutte le attività che precedono gli studi ricostruttivi e l’esposizione dei reperti, al termine dello scavo: il lavaggio, la suddivisione dei materiali e la documentazione. Costo: 5 Euro adulti, 2 Euro 18-25 anni, gratuito 9-18 anni. Partecipazione fino a esaurimento dei posti disponibili (massimo 10 persone) con prenotazione obbligatoria al numero +39.011.19560449 (dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00) e via mail info.torino@coopculture.it. Consigliato abbigliamento sportivo e calzature chiuse. L’attività prevede contatto con l’acqua.

Attività nei Giardini Reali

Sabato 26 settembre

Alle ore 9.30, in una cornice del tutto eccezionale come quella dei Giardini Reali, sarà possibile praticare yoga con una lezione all’aria aperta, della durata di un’ora. Un’occasione unica per riscoprire sé stessi, riconnettendosi con la terra e l’ambiente circostante. L’attività si terrà ogni sabato di settembre al costo di 15 Euro. Per prenotazioni e informazioni, 011.19560449 o info.torino@coopculture.it. In caso di maltempo, l’attività si svolgerà al secondo piano di Palazzo Reale.

Domenica 27 settembre

Dalle 10 alle 13, i Musei Reali propongono la visita “Dai Giardini ai Musei: incontri con curatori ed esperti tra storia, arte e natura”. Un interessante percorso, un’insolita chiave di lettura, attraverso il quale scoprire la stretta relazione tra gli elementi naturali dei Giardini e le opere d’arte custodite all’interno delle sale museali. Attività gratuita.

Dalle 14.30 alle 17.30, le famiglie sono invitate a partecipare all’attività “Tessendo i colori del re”, ispirata ai tessuti preziosi che rivestono le pareti e i mobili negli appartamenti reali: un laboratorio all’aria aperta in cui sbizzarrirsi con la fantasia, dove adulti e bambini verranno guidati da una restauratrice nella realizzazione di piccolo arazzo. Attività gratuita adatta a bambini dai 6 anni di età. Partecipazione fino a esaurimento dei posti disponibili (massimo 12 persone) con prenotazione obbligatoria al numero +39.011.19560449 (dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00) e via mail info.torino@coopculture.it.

Dalle ore 14 alle ore 19, in collaborazione con le associazioni culturali Speculum Historiae, TerraTaurina, Okelum e Le vie del tempo, i Musei Reali propongono l’attività “Dai druidi al Grand Tour. Esperienze per imparare a vivere”. Il pubblico è invitato a riscoprire il ruolo che la formazione ha avuto nel tempo. Un viaggio nel mondo dell’istruzione attraverso canti e storie della tradizione orale, un excursus tra le figure dell’apprendista e l’insegnante, il pedagogo, il maestro artigiano o il mastro d’arme.

Sia sabato 26 sia domenica 27 settembre, in orario di apertura ordinaria, valgono le consuete tariffe d’ingresso. In caso di maltempo, le attività previste in giardino si svolgeranno in spazi alternativi, all’interno dei Musei Reali.

Domenica 27 settembre, inoltre, dalle 16.30 alle 18.30, nella Corte d’Onore di Palazzo Reale si terrà il concerto benefico a favore del service LIONS “Bambini Nuovi Poveri”. L’esibizione, promossa dal Lions Club International Distretto 108-la1, con il patrocinio della Città di Torino, vede la partecipazione dell’Orchestra Giovanile di fiati InCrescenDo e della Banda musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: lionsbambininuovipoveri@gmail.com o telefonando al numero: 3923673237.

Visite speciali

Sabato 26 e domenica 27 settembre alle ore 15 l’itinerario “Benvenuto a Palazzo!” è visitabile con le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere il restauro “a vista” dell’altare della Cappella. Il percorso, della durata di circa un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di 7 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Per una visita individuale, è possibile scaricare MRT, l’app ufficiale dei Musei Reali, comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti oppure acquistare al Museum Shop la nuova guida a stampa I Musei Reali di Torino pubblicata da Allemandi Editore e realizzata in collaborazione con CoopCulture.

Sabato 26 settembre il percorso prosegue nelle Cucine Reali al piano interrato di Palazzo Reale e nell’Appartamento della Regina Elena, al piano terreno, ogni ora dalle 10 alle 17. Le visite, della durata di un’ora, sono condotte dai volontari dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale”. Il biglietto è acquistabile in cassa il giorno stesso al costo di 7 euro.

Le attività del Caffè Reale

All’interno della suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale, è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una cornice unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Sabato 26 settembre, in occasione dell’apertura straordinaria serale, sarà possibile gustare un aperitivo o una cena accompagnati da un sottofondo musicale. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537.

TOward2030. What are you doing?

Fino al 17 gennaio il pubblico potrà visitare l’esposizione dedicata al progetto TOward2030. What are you doing? Ideato da Lavazza e dalla Città di Torino per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto ha previsto la realizzazione di 18 opere murali ispirate ai Sustainable Development Goals elaborati dall’ONU, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile più il Goal Zero, pensato da Lavazza per divulgare gli obiettivi stessi. La mostra, curata da Roberto Mastroianni e Filippo Masino, presenta nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda fotografie e filmati degli artisti al lavoro, mentre nel Boschetto dei Giardini Reali sono riproposti gli scatti delle 18 opere d’arte urbana presenti a Torino, oltre ai lavori di alcuni artisti dei collettivi Il Cerchio e le Gocce, Monkeys Evolution e Truly Design, realizzati durante il live painting inaugurale con il coordinamento di MurArte Torino.

Le iniziative TOward2030. What are you doing e Cinema a Palazzo sono inserite nel programma “Torino a Cielo Aperto” (torinoacieloaperto.it).

***

MUSEI REALI TORINO

museireali.beniculturali.it

E’ anche questo un segnale che la vita culturale riprende il suo corso dopo la lunga clausura e post clausura: E’ la prima grande kermesse torinese di cultura , mentre ancora non si sa quando si potrà fare e come il Salone del libro: la casa madre è la stessa , Il circolo dei lettori.

E’ anche questo un segnale che la vita culturale riprende il suo corso dopo la lunga clausura e post clausura: E’ la prima grande kermesse torinese di cultura , mentre ancora non si sa quando si potrà fare e come il Salone del libro: la casa madre è la stessa , Il circolo dei lettori.

Bellezza, giovane virtù, antico tratto di ciglia, nella potenza che lacera il seme, qualcuno ha reso tangibile la realtà irrazionale dei poeti. L’ultimo week end che questo settembre ha strappato all’estate è stato il preludio di un evento nuovo, che ha avuto la volontà di riconnettersi a un tessuto uscito disgregato dopo il lockdown: Poetrification_urbanismo_inverso, il festival di poesia contemporanea e street art, organizzato e gestito da Neutopia – la rivista del possibile -, festival che dal 2019 esprime la sua arte nel quartiere di Barriera di Milano.

Bellezza, giovane virtù, antico tratto di ciglia, nella potenza che lacera il seme, qualcuno ha reso tangibile la realtà irrazionale dei poeti. L’ultimo week end che questo settembre ha strappato all’estate è stato il preludio di un evento nuovo, che ha avuto la volontà di riconnettersi a un tessuto uscito disgregato dopo il lockdown: Poetrification_urbanismo_inverso, il festival di poesia contemporanea e street art, organizzato e gestito da Neutopia – la rivista del possibile -, festival che dal 2019 esprime la sua arte nel quartiere di Barriera di Milano. L’arte è un corpo con molteplici facce. Poesia elitaria e poesia beat, il luogo è sempre qualcosa di strettamente legato a una necessità di espressione, propria e circostante, dell’artista. In che modo l’arte che Neutopia offre può avere risonanza nel quartiere? È un’arte di strada, per strada o con la strada?

L’arte è un corpo con molteplici facce. Poesia elitaria e poesia beat, il luogo è sempre qualcosa di strettamente legato a una necessità di espressione, propria e circostante, dell’artista. In che modo l’arte che Neutopia offre può avere risonanza nel quartiere? È un’arte di strada, per strada o con la strada? Quali eventi presenti e prossimi ospita il vostro spazio?

Quali eventi presenti e prossimi ospita il vostro spazio?

Il compositore fiorentino in mostra alla VideotecaGAM di Torino. Da venerdì 12 giugno a domenica 27 settembre

Il compositore fiorentino in mostra alla VideotecaGAM di Torino. Da venerdì 12 giugno a domenica 27 settembre

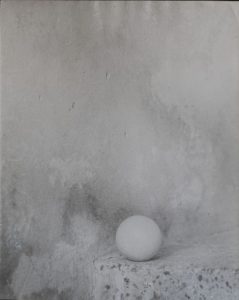

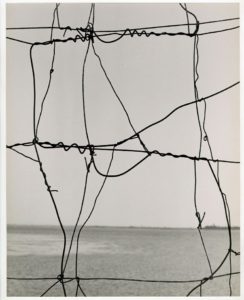

“Forma/Informe” In mostra alla GAM di Torino. Dal 24 giugno al 27 settembre

“Forma/Informe” In mostra alla GAM di Torino. Dal 24 giugno al 27 settembre oltreché fotografo, di Luigi Veronesi (Milano, 1908 – 1998), la rassegna presenta “Le stelle dalla mia finestra”, immagine di un cielo senza luna attraversato da graffiature che si concretizzano in scie luminose e puntini bianchi, in un narrato che è sintesi perfetta del lungo percorso artistico di un “formalista che teneva ben presente le lezioni del costruttivismo russo e del surrealismo”. A proseguire nell’iter espositivo, troviamo ancora le “forme virtuali” di Franco Grignani (Pieve Porto Morone, 1908 – Milano, 1999), in cui la fotografia si pone spesso e fascinosamente al servizio della grafica con fotomontaggi, sovrimpressioni ed elaborati grafici che si rifanno ad una sorta di singolare “psicologia della forma”, accanto agli scatti inediti raffiguranti vedute urbane di forte “realismo formalista”– da “Montmartre” alla greca “Mykonos”- di Piergiorgio Branzi (Signa, 1928), che è stato anche giornalista Rai, inviato negli anni Sessanta da Enzo Biagi a Mosca e successivamente a Parigi per terminare con la carica di direttore della sede Rai di Firenze negli anni ’70-’80, per poi riprendere a fotografare negli anni ’90 con un progetto sui luoghi pasoliniani, dedicandosi soprattutto alla fotografia digitale. A concludere il gruppone dei “magnifici sette”, con le sue “astrazioni involontarie”, troviamo in mostra le opere (“un andare alle fondamenta – scrive Antonella Russo – della produzione di forme primordiali”) di uno dei protagonisti più autorevoli della fotografia astratta italiana, Paolo Monti (Novara, 1908 – Milano, 1982), insieme alle “Ossidazioni”, ai “Pirogrammi” e agli “Ideogrammi” prodotti da Nino Migliori (Bologna, 1926), opere di geniale sperimentazione in cui le più curiose stramberie frutto di un’immaginazione e di una giocosità tecnica senza fine (dalle piccole bruciature inferte alla pellicola, alle gocce d’acqua o ai liquidi schiumosi applicati sul lastrino dell’ingranditore) ci consegnano curiose immagini oniriche simili a “un organismo vivente, ad una costellazione di cellule sospese come in un liquido amniotico”.

oltreché fotografo, di Luigi Veronesi (Milano, 1908 – 1998), la rassegna presenta “Le stelle dalla mia finestra”, immagine di un cielo senza luna attraversato da graffiature che si concretizzano in scie luminose e puntini bianchi, in un narrato che è sintesi perfetta del lungo percorso artistico di un “formalista che teneva ben presente le lezioni del costruttivismo russo e del surrealismo”. A proseguire nell’iter espositivo, troviamo ancora le “forme virtuali” di Franco Grignani (Pieve Porto Morone, 1908 – Milano, 1999), in cui la fotografia si pone spesso e fascinosamente al servizio della grafica con fotomontaggi, sovrimpressioni ed elaborati grafici che si rifanno ad una sorta di singolare “psicologia della forma”, accanto agli scatti inediti raffiguranti vedute urbane di forte “realismo formalista”– da “Montmartre” alla greca “Mykonos”- di Piergiorgio Branzi (Signa, 1928), che è stato anche giornalista Rai, inviato negli anni Sessanta da Enzo Biagi a Mosca e successivamente a Parigi per terminare con la carica di direttore della sede Rai di Firenze negli anni ’70-’80, per poi riprendere a fotografare negli anni ’90 con un progetto sui luoghi pasoliniani, dedicandosi soprattutto alla fotografia digitale. A concludere il gruppone dei “magnifici sette”, con le sue “astrazioni involontarie”, troviamo in mostra le opere (“un andare alle fondamenta – scrive Antonella Russo – della produzione di forme primordiali”) di uno dei protagonisti più autorevoli della fotografia astratta italiana, Paolo Monti (Novara, 1908 – Milano, 1982), insieme alle “Ossidazioni”, ai “Pirogrammi” e agli “Ideogrammi” prodotti da Nino Migliori (Bologna, 1926), opere di geniale sperimentazione in cui le più curiose stramberie frutto di un’immaginazione e di una giocosità tecnica senza fine (dalle piccole bruciature inferte alla pellicola, alle gocce d’acqua o ai liquidi schiumosi applicati sul lastrino dell’ingranditore) ci consegnano curiose immagini oniriche simili a “un organismo vivente, ad una costellazione di cellule sospese come in un liquido amniotico”. “Forma/Informe”

“Forma/Informe” Nelle foto

Nelle foto

La mostra curata dal critico d’arte Giuliana Romano Bussola sarà inaugurata alle ore 18 di domenica 30

La mostra curata dal critico d’arte Giuliana Romano Bussola sarà inaugurata alle ore 18 di domenica 30  Alberto Carraro con i suoi graffiti e impronte concilia suggestioni di antichissime pitture e incisioni rupestri con il Movimento dell’Arte Povera, nato negli anni 60, avvalendosi di materiali quali il legno, il ferro e soprattutto il cemento.

Alberto Carraro con i suoi graffiti e impronte concilia suggestioni di antichissime pitture e incisioni rupestri con il Movimento dell’Arte Povera, nato negli anni 60, avvalendosi di materiali quali il legno, il ferro e soprattutto il cemento. Isabella Bocchio, presidente della SOMS, usando una tecnica particolare, dipinge su metallo scorci di paesi monferrini oltre a soggetti religiosi,

Isabella Bocchio, presidente della SOMS, usando una tecnica particolare, dipinge su metallo scorci di paesi monferrini oltre a soggetti religiosi,