BRANDELLI Postille di troppo su artisti contemporanei

Di Riccardo Rapini

Giuseppe Mulas è nato ad Alghero nel 1995, una città di pietra chiara affacciata sul Mediterraneo con bastioni che signoreggiano sull’orizzonte insieme antico e quotidiano del mare.

Nei vicoli del centro storico l’aria sa di sale, tra case color miele, panni stesi e finestre spalancate che sbattono per il vento.

Più in basso il porto, con le barche ferme sull’acqua che all’imbrunire si fa profonda.

Nonostante le sue origini ha un accento particolare, per nulla sardo, ma che richiama quello spagnolo: lui stesso non se lo spiega.

Dalla Sardegna si trasferisce un po’ per caso a Torino e poi passa un anno a Varsavia in Erasmus.

Qui incontra il professore e pittore Paweł Bołtryk dell’Accademia di Belle Arti.

Dalla sua pittura assorbe alcuni topos quali le forme organiche e vegetali, spesso accresciute e isolate sulla tela in un intrico dalla levità irreale.

Sempre a Varsavia rimane colpito dalla presenza inaspettata di una palma artificiale alta 15 metri – installazione dell’artista polacca Joanna Rajkowska – in una rotatoria di via Gerusalemme, che produce uno straniante contrasto con l’ambiente circostante.

Un’immagine che sembra in dialogo con quelle del professor Bołtryk, una sorta di sincronicità, che Giuseppe si porta con sé nel suo ritorno a Torino.

Il suo lavoro nasce proprio così: per figure che ritornano, scivolate solo momentaneamente nell’inconscio, nei sogni.

Non è però una pittura impulsiva, Giuseppe lavora in modo metodico tra le nebulose di queste forme, spesso sapendo già prima di iniziare quali elementi entreranno nel quadrato luminoso della tela e come si combineranno tra loro.

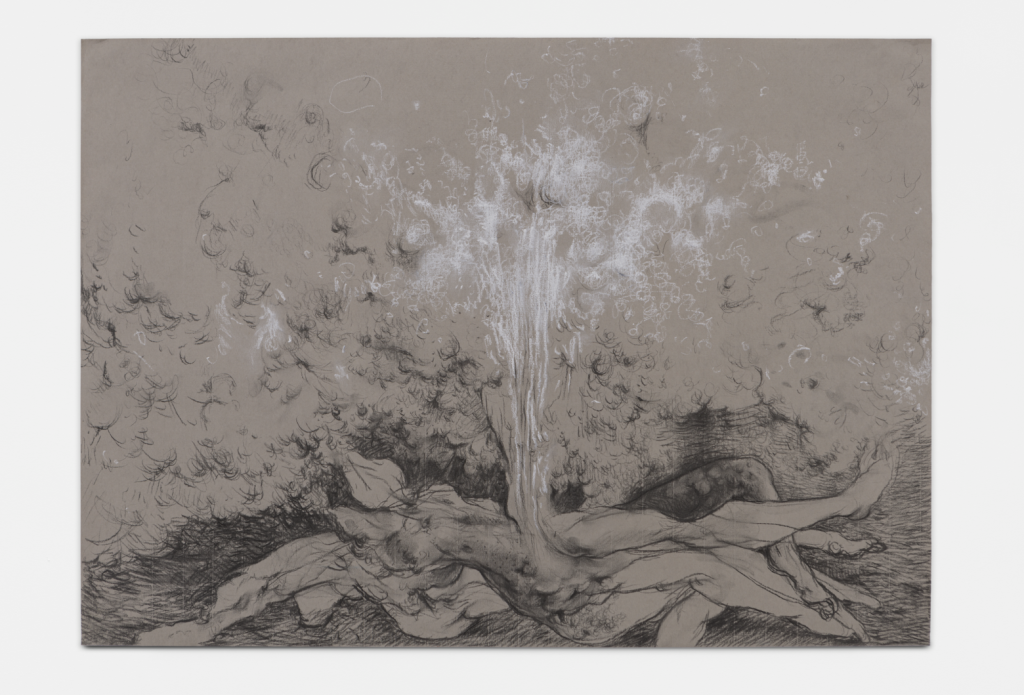

Non uso a caso il binomio “quadrato-luminoso”: Mulas parte spesso da una base gialla, che rimane nascosta sotto gli strati successivi di colore– soprattutto blu e viola – poi graffia la superficie, incide la pittura e il giallo zampilla come luce.

Il segno metallico lavora dunque per riaprire la superficie e lasciare riaffiorare ciò che sta sotto.

È forse questa tecnica una chiave-metafora per capire Giuseppe.

Quella matrice carsica di giallo intenso è simile a ciò che ho avvertito chiacchierando con lui nel suo studio di via Tarino 7, a Vanchiglia, in un pomeriggio di fine inverno.

Parlo di qualcosa di pacato ma operoso, di una nervatura profonda di calore, come brace sotto la cenere, la stessa che nelle sue tele affiora non appena le si scalfisce.

Un’allegria trattenuta, un conquistato ottimismo del nulla che non necessita di continui input esterni per farlo ardere ma che è piuttosto un ricercato sostrato interiore.

Il linguaggio visivo dell’artista è legato al simbolico e all’onirico: mentre osservo le sue opere mi viene in mente il realismo magico di García Márquez, in cui le cose hanno vita propria, al di fuori del nostro punto di vista.

La camera da letto, il bagno, i segni dell’infanzia, le pareti, il ricordo della casa: tutto, nel suo lavoro, sembra sorgere da un’esperienza privata che si schiude però attraverso un alfabeto cosmico di bambino.

Piante tropicali, banani, stelle, casette-matrioska e oggetti quotidiani diventano il fulcro dei quadri: sono in parte simulacri di esseri umani, in parte portatori di una loro traccia, in parte scampoli d’inconscio – di spostamenti di senso – e in parte solo se stessi.

Tra questi elementi ce n’è uno che ritorna di frequente: il banano.

Giuseppe mi racconta della malattia degenerativa del padre e di come sia nata allora questa figura: una pianta immobile, radicata e generatrice di frutti.

In alcuni dipinti l’albero, talvolta seduto in poltrona, genera attraverso le sue lacrime delle stelle.

Stelle che l’artista riproduce come si fa da piccini, con asterischi, e che si insinuano e traboccano nei vari anfratti della tela: tovaglie, bicchieri, corpi, muri.

Sulle tele compaiono spesso cieli stellati: cascami di ricordi che di nostalgico non trattengono molto.

Le notti in Sardegna, la spiaggia, le costellazioni osservate con gli amici vicino al mare sono piuttosto sostanze ancora attive, capaci di deformare il presente.

La notte è l’altro grande territorio della sua pittura: uno spazio del sogno che è l’altra faccia di quel giallo che attende di far capolino sotto la superficie.

Quella di Giuseppe è una notte senza tenebra, che fa da mite contraltare alle figure e alle luminosità dell’insieme.

Stilisticamente usa infatti colori saturi e tra loro opposti, spesso applicati direttamente dal tubetto senza mescolarli, con tonalità accese che alterano il rapporto tra chiarore e ombra, realtà e incantesimo.

L’essere umano non è quasi mai presente se non a frammenti.

È una presenza espansa e amalgamata anch’essa nel simbolico: se gli oggetti talvolta rimandano o sono testimoni della presenza umana, le presenze umane si fanno quasi oggetti.

La vita continua a manifestarsi senza cervelli che la elaborino, le cose mantengono il loro significato al di là delle nostre interpretazioni.

Al termine della mia chiacchierata con Giuseppe, e di questo articolo, c’è l’Amazzonia.

Ci passa tre mesi nel 2022, dove vive non distante dalla foresta colombiana a stretto contatto con una comunità indigena.

Mi racconta di alcuni giorni passati a cacciare nella giungla, dello scorrere lento del fiume, percorso in barca tra pareti di vegetazione così fitte da sembrare un’unica massa verde.

Degli appostamenti e soprattutto della foresta di notte.

Quando lo fa non mi parla di un muro nero in cui si agitano rumori ostili o respingenti.

Gli alberi si muovono appena, pollini di suono sospesi nell’aria come invisibili fuochi fatui che si consumano brevemente.

Gli pare che qualcosa di immenso stia dormendo sotto quella pelle di radici e rami: una sorta di struttura salda, un sistema immunitario fatto di corpi vegetali che possiede un rigore palpabile.

L’alta nota gialla che è il fondale d’ogni cosa.

Forse è per questo che nei suoi quadri le piante non sono mai nemiche, le foglie si aprono come mani, tra i rami compaiono cuscini, piccoli approdi morbidi.

La vegetazione diventa un luogo in cui fermarsi, dormire, prestare ascolto al rumore del sangue che fluisce nei ventricoli del mondo e dalla quale far sgorgare un tripudio di astri stilizzati, identici a come li percepivamo da bambini mentre eravamo distesi con gli amici a guardare il cielo.

Link Linkedin e Instagram: https://www.linkedin.com/in/riccardo-rapini-31097438/

https://www.instagram.com/rijkard_nikov/

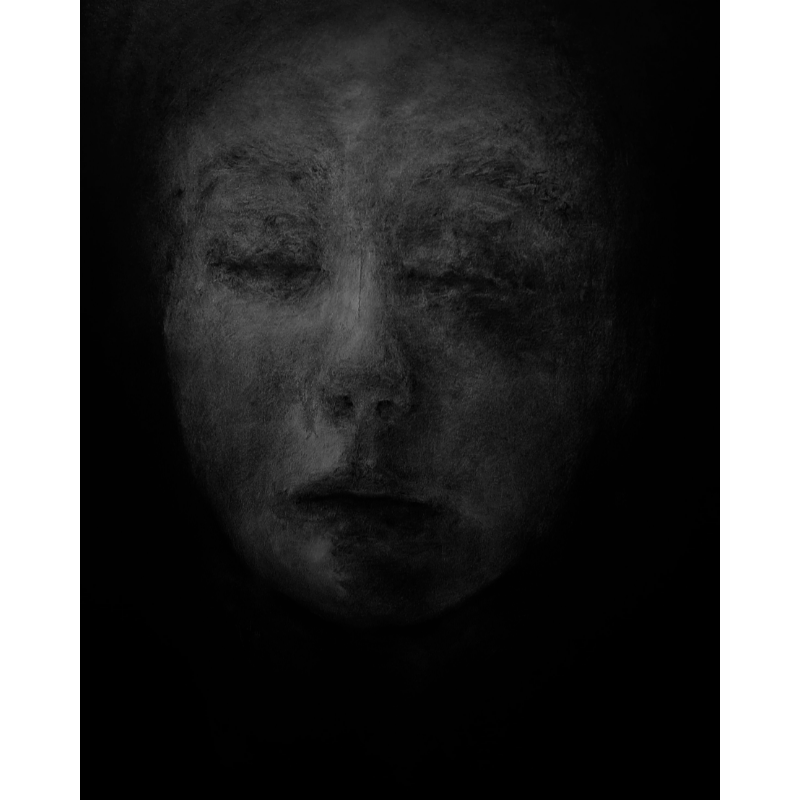

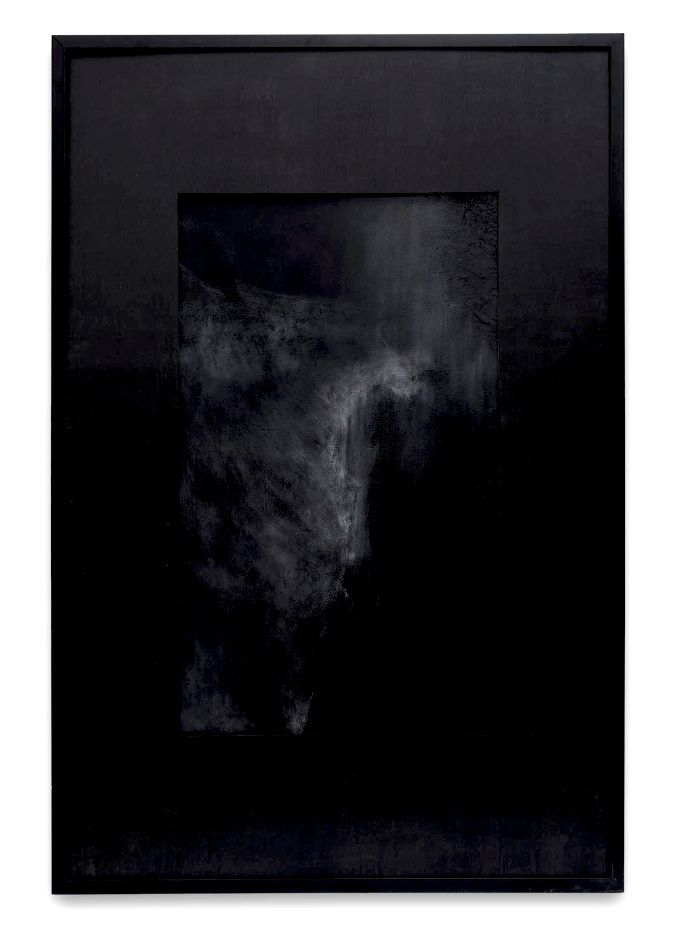

Foto 1 e 2 : Giuseppe Mulas nel suo studio

Foto 3: “Sognare la notte” 180×210 cm Acrilico Olio Spray

Foto 4: Installazione “All the stars of your”