“Nomade” e ribelle, una vita a raccontare gli ultimi del mondo

Fino al 28 gennaio 2024

… Quando si dice … il destino! E nel destino Ivo Saglietti ci credeva. Eccome, se ci credeva! “Ho aperto gli occhi – scriveva – nella luce del Mediterraneo, a Tolone, nel sud della Francia, dove, se lo guardi a lungo, il sole diventa un cerchio nero. Credo che il primo sguardo determini anche un destino: quasi sicuramente è grazie a questa luce che sono diventato fotografo”. E di “destino” gli parlava anche l’amico scrittore Paolo Rumiz: “Amico mio, alla fotografia hai sempre chiesto qualcosa che va molto oltre gli effetti speciali, qualcosa che si chiama destino”. Già, il destino. Ognuno di noi ha il suo, si dice. Ed è un susseguirsi di eventi che ti accompagnano, senza vie d’uscita, per tutta la vita. E a volta ti giocano anche brutti scherzi che sarebbe bene non accadessero. In forme inaccettabili. Crudeli. Come quella, per un artista, di trasformare l’omaggio di una mostra a lui dedicata nella sua prima “retrospettiva”. La prima mostra del “dopo”. E’ il caso proprio di Ivo Saglietti (Tolone, 1948 – Genova, 2023), scomparso il 2 dicembre scorso, a poco più di una settimana dall’avvio della personale a lui dedicata nella “Manica” della Camera Italiana al “Museo Nazionale del Risorgimento” di Torino.

Personale divenuta dunque (per destino!) “mini-retrospettiva” volta ad omaggiare, fino a domenica 28 gennaio prossimo, “la storia professionale dell’artista entrata a titolo definitivo nel Pantheon che raccoglie i grandi fotoreporter del nostro Paese”. Parole accorate, queste di Michele Ruggiero, presidente de “La Porta di Vetro” (impegnata dal 2013 in importanti attività di social engagement) promotrice della mostra – è ormai la quarta – realizzata con la curatela di Tiziana Bonomo (“ArtPhotò”), in collaborazione con il “Consiglio Regionale del Piemonte”, il “Comitato Diritti Umani e Civili” e “Intesa San Paolo”. 53 sono gli scatti esposti, tutti in bianco e nero (cifra linguistica ideale per esaltare i contrasti formali e quell’arsura di luce che impregna a fondo ogni immagine), quasi tutti di piccolo formato all’interno dei passepartout e incorniciati di nero, come la grande “scuola francese” (da Saglietti intensamente amata) ha sempre insegnato.

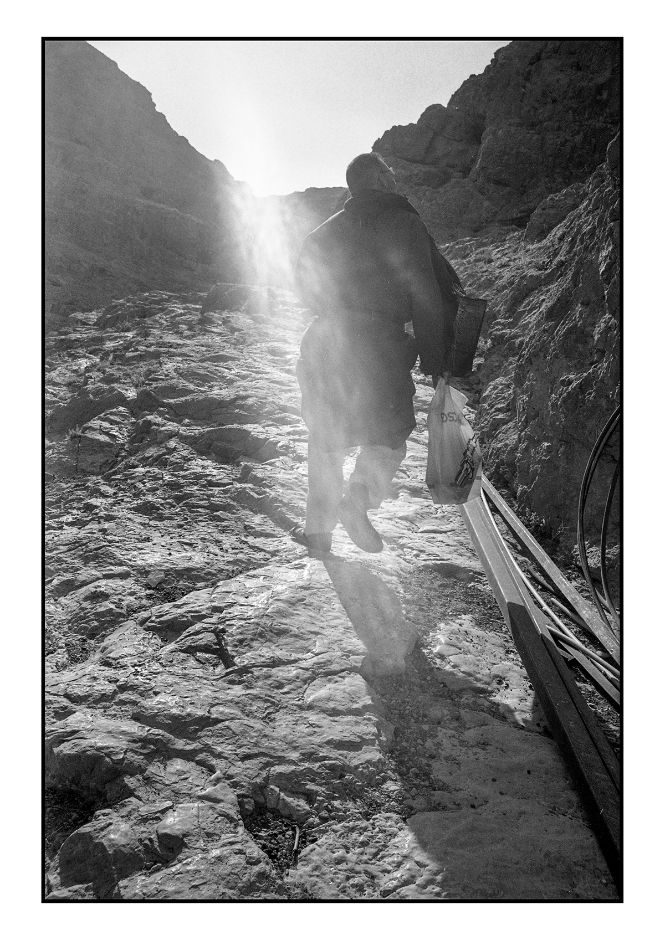

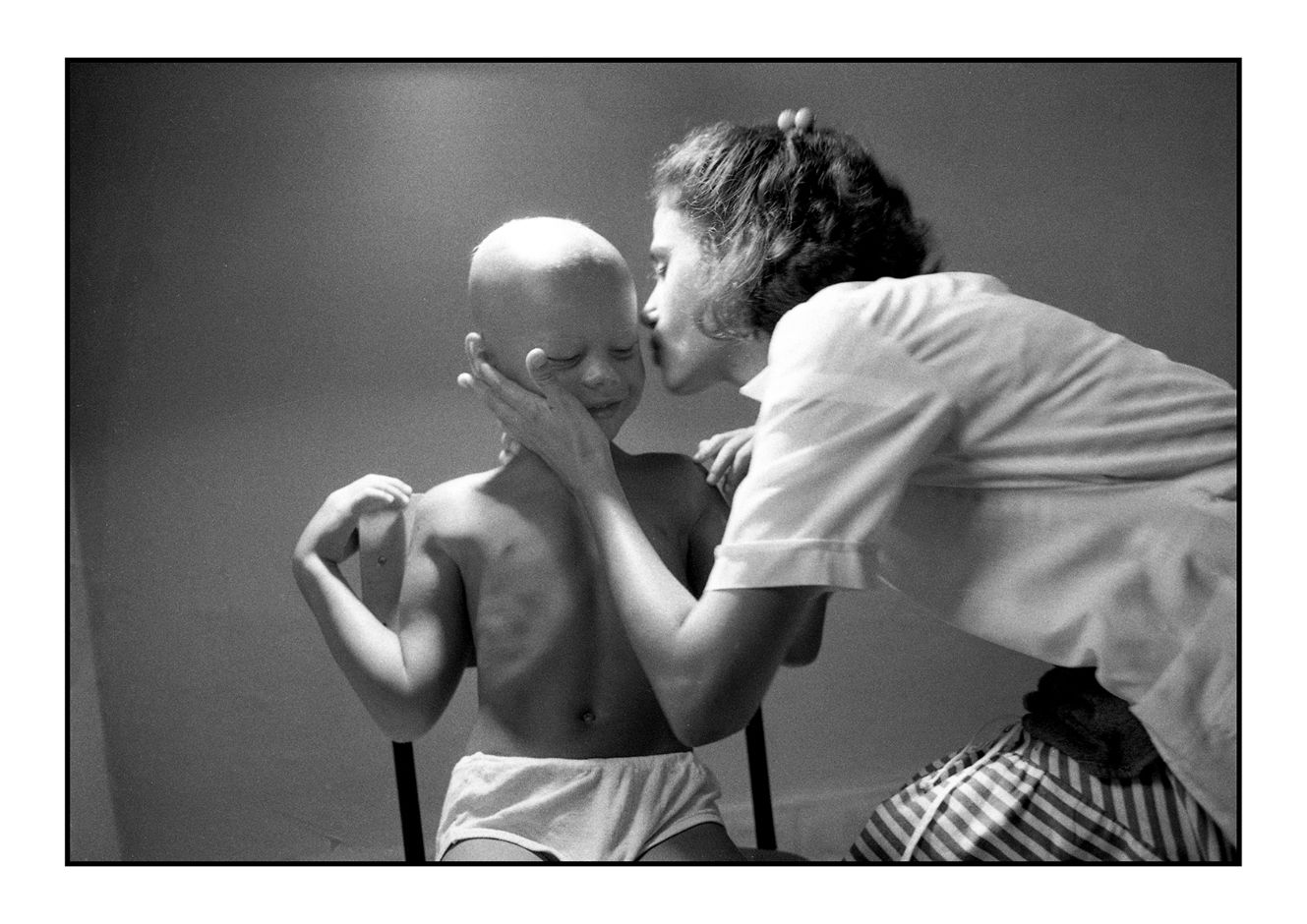

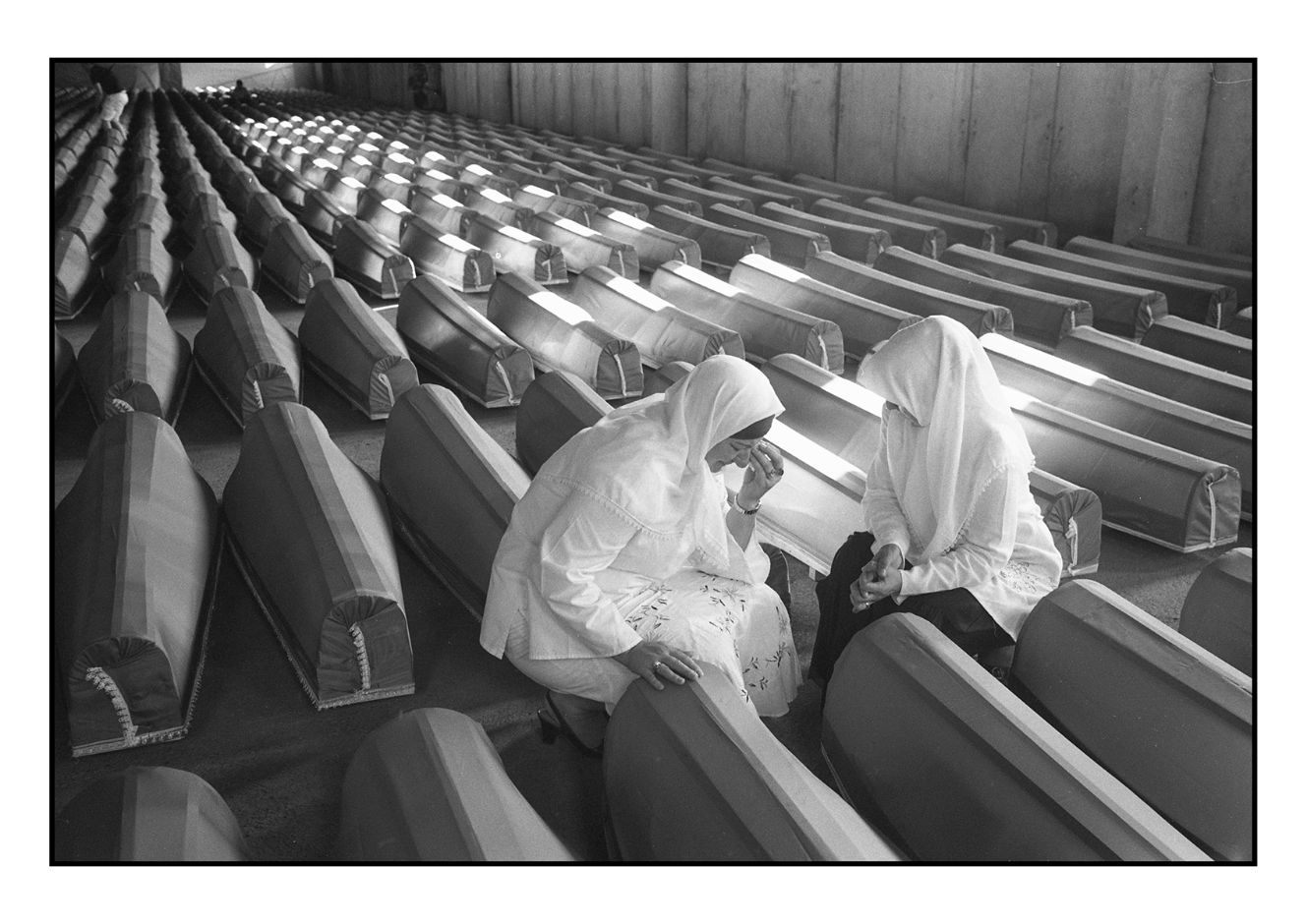

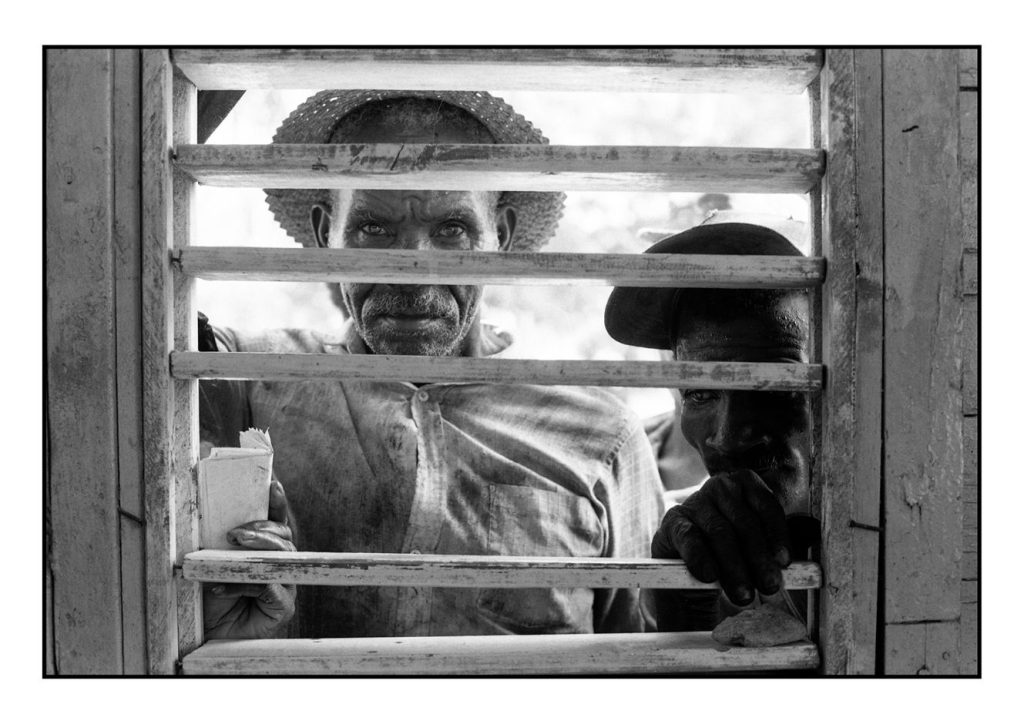

In parete troviamo un saggio, che va dagli anni ’80 al 2018, di un’importante carriera professionale ((ben tre i “World Press Photo Award” vinti, oltre ad altri numerosi e prestigiosi riconoscimenti) che si srotola per oltre quarant’anni, dall’inizio delle rivolte in Centro America – Cile e Perù – ad Haiti e ancora dal vicino Oriente al “Mar Musa” in Siria, dove Ivo incontra padre Paolo Dall’Oglio con cui stringe un sodalizio importante ed una complicità di idee sfociata in alcune mirabili foto presenti in mostra (“Padre Dall’Oglio sale nella luce verso la montagna”) e nel libro (negli anni ne ha realizzati otto) “Sotto la tenda di Abramo” (Peliti Editore), prima del rapimento nel 2013 del gesuita italiano mai più ricomparso. Si tratta di lavori in assignement come quelli per il “New York Times Magazine”, “Time”, “Der Spiegel”, “Newsweek” e collaborazioni con prestigiose agenzie di fotogiornalismo come “Sipa Press”, “Stern” e “Zeitenspiegel”. Ma ad Ivo non piaceva il lavoro “mordi e fuggi” sottoposto ai ritmi frenetici della cronaca. Da “cavallo solitario” e di gran razza, amava – l’immancabile Leica sempre a portata di scatto – la “lentezza”. Diceva: “La lentezza è un fondamento della fotografia … Quando arrivo sul luogo del mio lavoro, il primo giorno raramente estraggo la macchina fotografica. Avanzo torno indietro, passeggio, giro intorno, osservo, prendo appunti. Tutto con grande lentezza, lasciandomi penetrare dalle sensazioni, cercando di entrare in sintonia con i luoghi e con le persone”. Mirabili, in questo senso, la foto dei “Braceros” a Cuba o quella dell’infermiera che bacia sulla fronte, sempre a Cuba, un bambino vittima del disastro di Chernobyl o ancora a Srebrenica l’immagine delle due donne vestite di bianco, con il velo sul capo, chinate in preghiera sopra le bare dei propri cari, premio “World Press Photo” 2010. Cristallizzazioni di sofferenze e dolori e tragedie indicibili. Vuote però di rabbia, di urla sguaiate, di esibizionismi rancorosi.

La fotografia, secondo Saglietti, non ha nulla da “dimostrare”, ma tanto da “mostrare”. Scrive Tiziana Bonomo: “Neri intensi, ombre lunghe, colpi di luce muovono le magie che Saglietti usa per commuoverci. In lui sono inseparabili amore, disperazione e speranza”. E coraggio. Tanto. Quel coraggio “che non si esprime soltanto – conclude Michele Ruggiero – nella ricerca di un bianco e nero che vuole snidare l’indifferenza dalle nostre coscienze, ma nell’amore che esprime per gli ultimi, che sono anche i più deboli”.

Gianni Milani

“Ivo Saglietti. Lo sguardo nomade”

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, piazza Carlo Alberto 8, Torino; tel. 011/5621147 o www.museorisorgimentotorino.it

Fino al 28 gennaio 2024

Orari: dal mart. alla dom. 10/18

Nelle foto: “Braceros il giorno della paga”, Repubblica Domenicana, 1993; “Padre Dall’Oglio sale nella luce verso la montagna”, Mar Musa – Siria, 2002; “La città dei bambini”, Cuba, 1993; “Due donne piangono dopo aver trovato le bare dei propri cari”, Srebrenica-Potočari (Bosnia ed Erzegovina), 2009

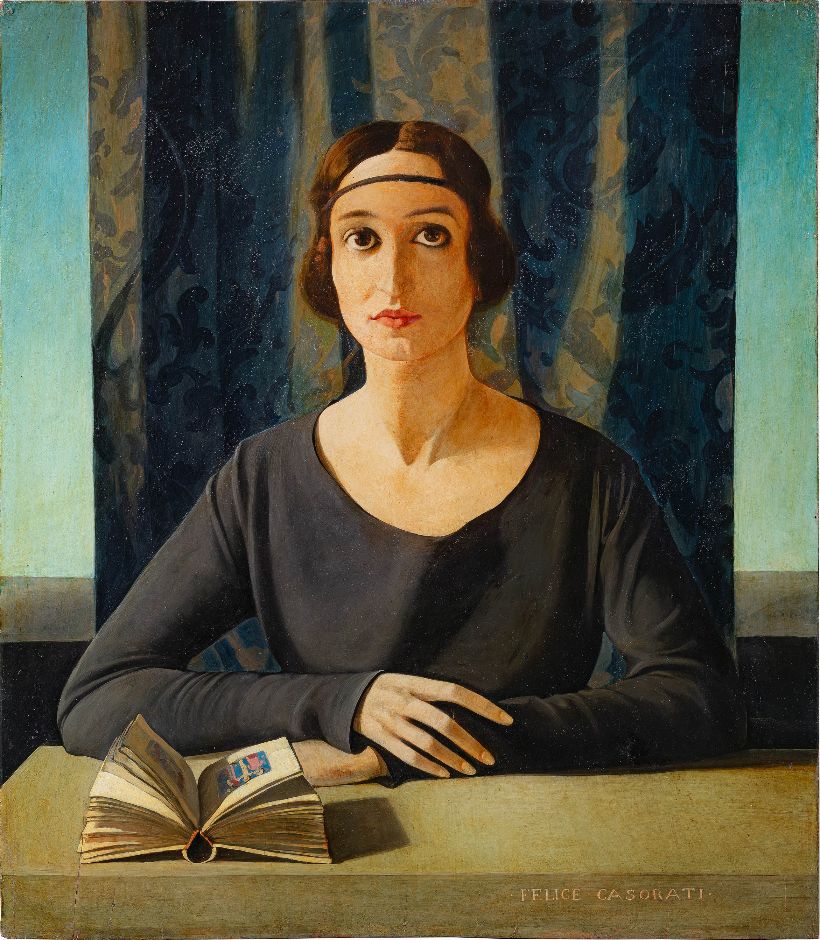

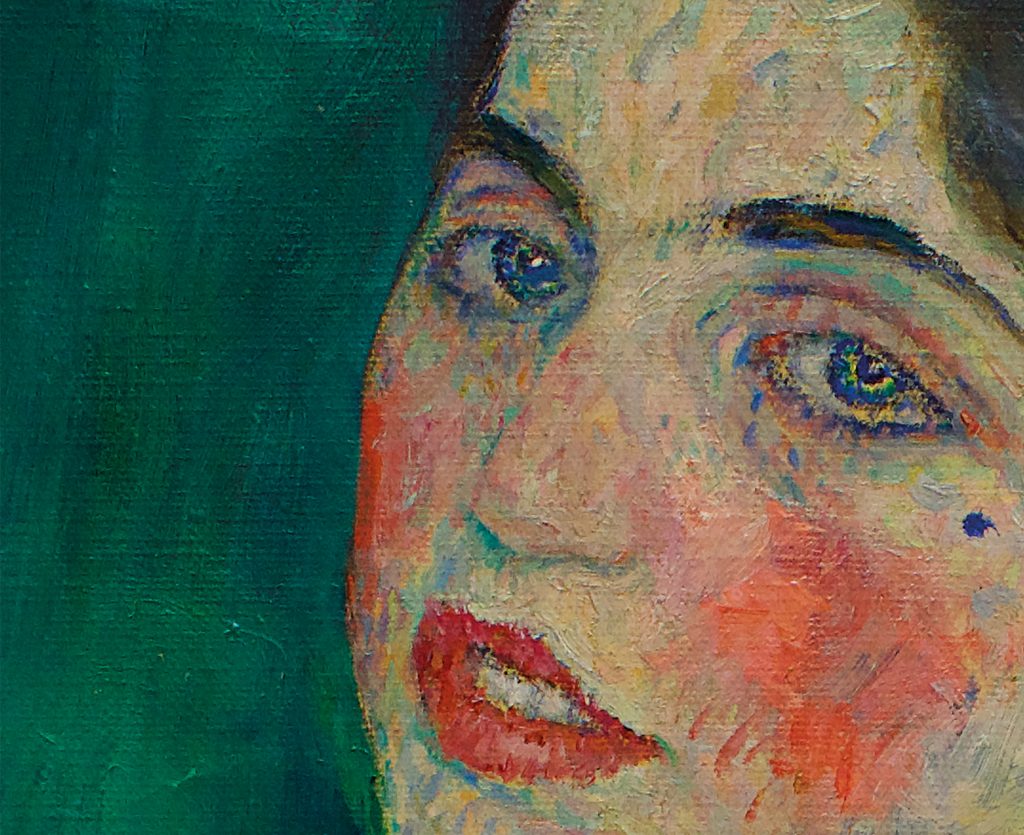

Ma i colpi di scena non finiscono qui: il 22 febbraio 1997, la tela di Klimt viene rubata dalla “Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi” con modalità che le indagini non riusciranno mai a chiarire. Per la ricomparsa del dipinto occorrerà aspettare quasi ventitré anni e il suo ritrovamento sarà ancora più enigmatico del furto. Esso avviene il 10 dicembre 2019durante alcuni lavori di giardinaggio lungo il muro esterno del Museo piacentino. Qui, in un piccolo vano chiuso da uno sportello privo di serratura, viene rinvenuto un sacchetto di plastica, dentro al quale vi è una tela: è il “Ritratto di signora” di Klimt. Quando il caso s’allea con la fortuna!

Ma i colpi di scena non finiscono qui: il 22 febbraio 1997, la tela di Klimt viene rubata dalla “Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi” con modalità che le indagini non riusciranno mai a chiarire. Per la ricomparsa del dipinto occorrerà aspettare quasi ventitré anni e il suo ritrovamento sarà ancora più enigmatico del furto. Esso avviene il 10 dicembre 2019durante alcuni lavori di giardinaggio lungo il muro esterno del Museo piacentino. Qui, in un piccolo vano chiuso da uno sportello privo di serratura, viene rinvenuto un sacchetto di plastica, dentro al quale vi è una tela: è il “Ritratto di signora” di Klimt. Quando il caso s’allea con la fortuna!

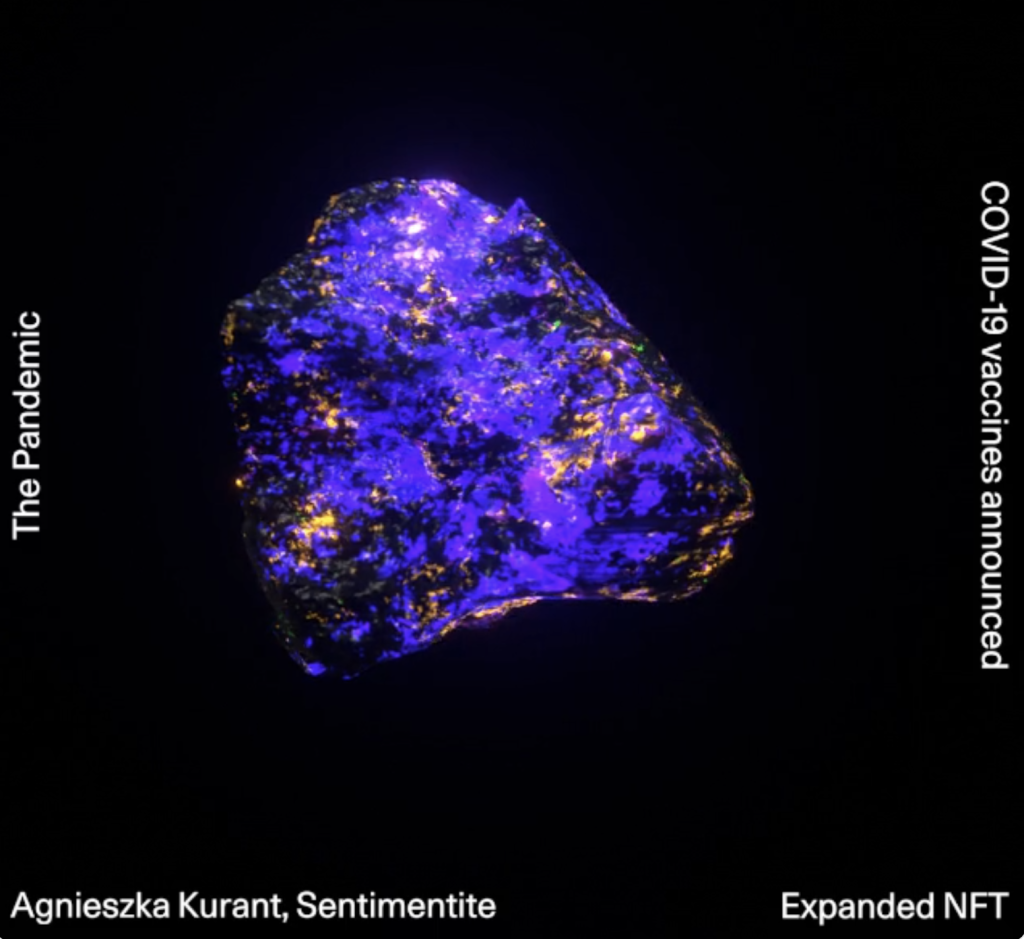

Sculture d’autore. Sculture d’arte contemporanea di peso internazionale, proposta in una molteplicità di caratteri e sfumature su cui riflessione e dialogo sono chiamati, giocoforza, al confronto e alla più libera interpretazione. Sono 18 gli artisti rappresentati nella rassegna “La materia parla. Sculture in dialogo con la Città”, curata da Monica Trigona, e allocata in cinque punti strategici, fra i siti storicamente più rilevanti della Città di Chieri. Inaugurata il 31 ottobre scorso, in occasione della riapertura al pubblico (dopo un importante intervento di restauro conservativo) della seicentesca “Cappella dell’Oratorio di San Filippo Neri”, la rassegna si svilupperà, fino al 7 gennaio del prossimo anno, in altre quattro importanti location chieresi: la “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, i sagrati della “Chiesa di San Filippo” e della “Chiesa di San Bernardino”, per finire con l’“Imbiancheria del Vajro”. Mix perfetto, che di più non si può, fra architetture di imponente classicità e declinazioni artistiche assolutamente contemporanee, la mostra non è evento isolato nel territorio, connettendosi idealmente ad altre esperienze espositive ricorrenti, volte a valorizzare quella “Fiber Art” che è consolidata espressione artistica del “Tessile” chierese, lecitamente raccontato “attraverso l’utilizzo di qualsiasi ‘medium’, a fronte di una forte e sincera verve creativa”. L’iter espositivo mette insieme un nutrito gruppo di opere “che dagli anni Ottanta del secolo scorso – spiega Monica Trigona – fino ai giorni nostri hanno concorso allo sviluppo della multiforme espressione contemporanea, attribuendo grande importanza all’elemento profondo e primario che è sostanza del proprio linguaggio”: la “Materia”, asservita ai voleri, al pensiero, ai “capricci” dell’artista per trasformarsi appunto in “materia parlante”. Quali opere troviamo, dunque, sul cammino ideato fra i cinque siti coinvolti nell’iniziativa? In primis vanno ricordate l’informale scultura bronzea (anni ’60) del grande “caposcuola della rivoluzione

Sculture d’autore. Sculture d’arte contemporanea di peso internazionale, proposta in una molteplicità di caratteri e sfumature su cui riflessione e dialogo sono chiamati, giocoforza, al confronto e alla più libera interpretazione. Sono 18 gli artisti rappresentati nella rassegna “La materia parla. Sculture in dialogo con la Città”, curata da Monica Trigona, e allocata in cinque punti strategici, fra i siti storicamente più rilevanti della Città di Chieri. Inaugurata il 31 ottobre scorso, in occasione della riapertura al pubblico (dopo un importante intervento di restauro conservativo) della seicentesca “Cappella dell’Oratorio di San Filippo Neri”, la rassegna si svilupperà, fino al 7 gennaio del prossimo anno, in altre quattro importanti location chieresi: la “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, i sagrati della “Chiesa di San Filippo” e della “Chiesa di San Bernardino”, per finire con l’“Imbiancheria del Vajro”. Mix perfetto, che di più non si può, fra architetture di imponente classicità e declinazioni artistiche assolutamente contemporanee, la mostra non è evento isolato nel territorio, connettendosi idealmente ad altre esperienze espositive ricorrenti, volte a valorizzare quella “Fiber Art” che è consolidata espressione artistica del “Tessile” chierese, lecitamente raccontato “attraverso l’utilizzo di qualsiasi ‘medium’, a fronte di una forte e sincera verve creativa”. L’iter espositivo mette insieme un nutrito gruppo di opere “che dagli anni Ottanta del secolo scorso – spiega Monica Trigona – fino ai giorni nostri hanno concorso allo sviluppo della multiforme espressione contemporanea, attribuendo grande importanza all’elemento profondo e primario che è sostanza del proprio linguaggio”: la “Materia”, asservita ai voleri, al pensiero, ai “capricci” dell’artista per trasformarsi appunto in “materia parlante”. Quali opere troviamo, dunque, sul cammino ideato fra i cinque siti coinvolti nell’iniziativa? In primis vanno ricordate l’informale scultura bronzea (anni ’60) del grande “caposcuola della rivoluzione  novecentesca”, Umberto Mastroianni, posizionata nel Giardino dell’“Imbiancheria del Vajro” (via Imbiancheria), mentre nella “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, in via Cottolengo, troviamo la suggestiva riproduzione bronzea (seconda metà anni ’50) di Maria Lai, rappresentante un “Presepio” con due semplificate (“quasi geometrizzate”) figure umane, in cui si legge chiara la lezione di Arturo Martini, di cui l’artista sarda fu allieva. Nella stessa suggestiva cappella barocca svetta la “scultura tessile” di juta riciclata della giovane svedese Diana Orving e, ancora, negli spazi esterni dell’“Imbiancheria del Vajro”, ecco le due sculture in bronzo (fine anni ’80), che già dai titoli (“Lobby Star” e “Faccia di bronzo”) strappano un sorriso, dell’ironico orientaleggiante Aldo Mondino, mentre all’interno dell’edificio ci si imbatte nei lavori (“Latomia”, fine anni ’80) di Piero Fogliati, impegnato nel “trasmutare in pratica artistica la percezione di fenomeni fisici”. Il “palleggiare” continuo sui sentieri del “contemporaneo” ci porta a un lungo peregrinare fra la “Sottiletta” in lamiera, marmo e ferro del

novecentesca”, Umberto Mastroianni, posizionata nel Giardino dell’“Imbiancheria del Vajro” (via Imbiancheria), mentre nella “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, in via Cottolengo, troviamo la suggestiva riproduzione bronzea (seconda metà anni ’50) di Maria Lai, rappresentante un “Presepio” con due semplificate (“quasi geometrizzate”) figure umane, in cui si legge chiara la lezione di Arturo Martini, di cui l’artista sarda fu allieva. Nella stessa suggestiva cappella barocca svetta la “scultura tessile” di juta riciclata della giovane svedese Diana Orving e, ancora, negli spazi esterni dell’“Imbiancheria del Vajro”, ecco le due sculture in bronzo (fine anni ’80), che già dai titoli (“Lobby Star” e “Faccia di bronzo”) strappano un sorriso, dell’ironico orientaleggiante Aldo Mondino, mentre all’interno dell’edificio ci si imbatte nei lavori (“Latomia”, fine anni ’80) di Piero Fogliati, impegnato nel “trasmutare in pratica artistica la percezione di fenomeni fisici”. Il “palleggiare” continuo sui sentieri del “contemporaneo” ci porta a un lungo peregrinare fra la “Sottiletta” in lamiera, marmo e ferro del  milanese Umberto Cavenago, posta nella “Cappella di San Filippo” dove troviamo anche il “carretto-giocattolo” del vicentino Silvano Tessarollo e il modellino di “sommergibile” inglobato in una bottiglia di vetro del visionario Antonio Riello da Marostica. Per continuare con i “gessi” di Giacinto Cerone e con le opere “patinate” di Carlo Pasini, fino agli “Incidenti planetari” di Marco Mazzucconi e alla “scultura esile” di Stefano Bonzano. Più vicine ai nostri giorni, spiccano le “plastiche in resina” di Domenico Borrelli, le quattro inquietanti “teste in cemento” con penzolanti stoffe colorate di Paolo Grassino, da cui staccarsi per ritrovare un briciolo di sereno nell’“installazione ambientale” di Theo Gallino, così come nell’esibizione del prezioso tecnicismo di Gabriele Garbolino Rù nella “Cappella di San Filippo”, in cui trova spazio anche il “maestoso portale” in acciaio inox di Salvatore Astore, mentre sul sagrato della “Chiesa di San Filippo” termina il percorso con il gruppo scultoreo (figure stilizzate e dinamiche) più recente, opera del torinese Carlo D’Oria.

milanese Umberto Cavenago, posta nella “Cappella di San Filippo” dove troviamo anche il “carretto-giocattolo” del vicentino Silvano Tessarollo e il modellino di “sommergibile” inglobato in una bottiglia di vetro del visionario Antonio Riello da Marostica. Per continuare con i “gessi” di Giacinto Cerone e con le opere “patinate” di Carlo Pasini, fino agli “Incidenti planetari” di Marco Mazzucconi e alla “scultura esile” di Stefano Bonzano. Più vicine ai nostri giorni, spiccano le “plastiche in resina” di Domenico Borrelli, le quattro inquietanti “teste in cemento” con penzolanti stoffe colorate di Paolo Grassino, da cui staccarsi per ritrovare un briciolo di sereno nell’“installazione ambientale” di Theo Gallino, così come nell’esibizione del prezioso tecnicismo di Gabriele Garbolino Rù nella “Cappella di San Filippo”, in cui trova spazio anche il “maestoso portale” in acciaio inox di Salvatore Astore, mentre sul sagrato della “Chiesa di San Filippo” termina il percorso con il gruppo scultoreo (figure stilizzate e dinamiche) più recente, opera del torinese Carlo D’Oria.

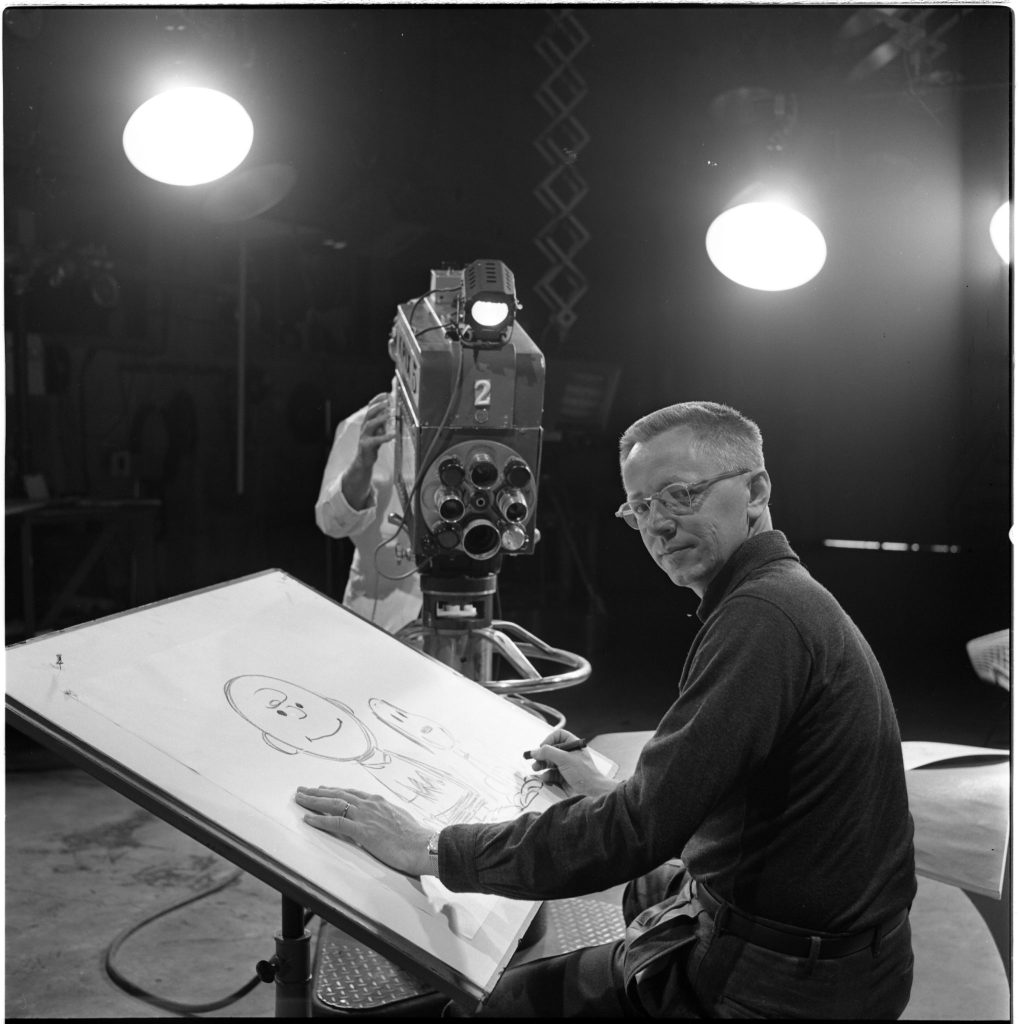

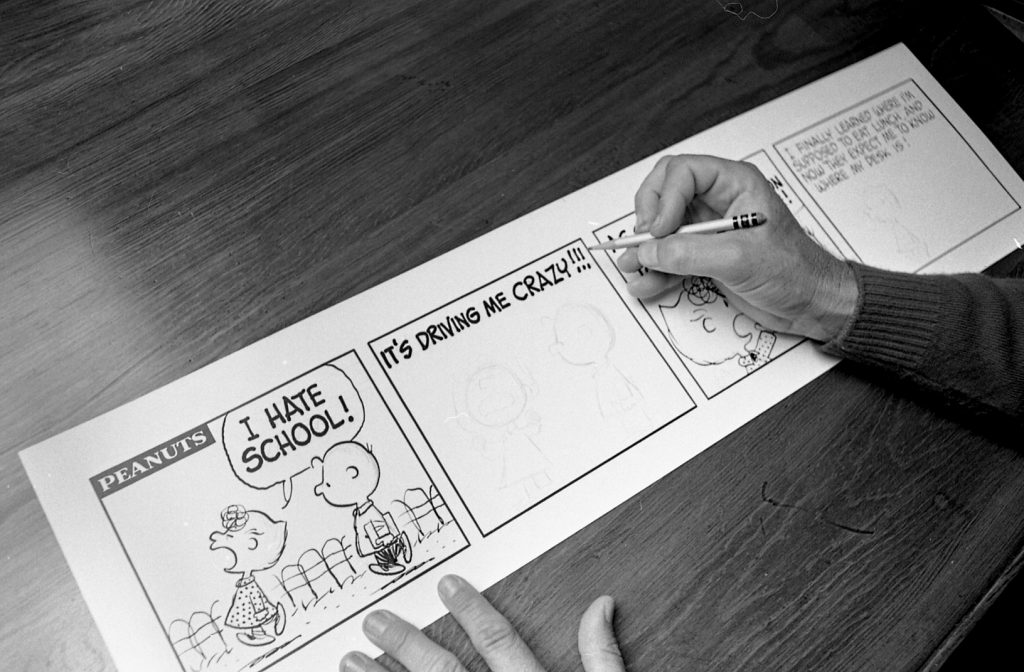

Federico Fiecconi, giornalista, esperto dell’“immaginario disegnato” (inviato speciale a “Cartoonia e dintorni” per diverse testate, all’attivo oltre 300 reportage, pubblicazioni e interviste) con queste sue affermazioni si pone in linea con le parole di Eco e, ancora una volta dimostra, la piena “venerazione” portata avanti per tutta la vita per quel “genio gentile” di Schulz che ebbe modo di intervistare per la prima volta, nei primi anni ’80, nel suo studio in “One Snoopy Place”, a Santa Rosa, nella California del Nord. Ed é proprio a lui, al romano Fiecconi (autentica garanzia!) che si deve la curatela della rassegna “Charles M. Schulz, una vita con i ‘Peanuts’. Mostra immersiva nell’opera del più grande ‘cartoonist’ del XX secolo”, ospitata, fino a lunedì 1° aprile 2024, presso lo “Spazio Innov@zione” di via Roma 17, a Cuneo. Promossa da “CRC Innova” e Associazione Culturale “Cuadri” (in accordo con il “Charles M. Schulz Museum” di Santa Rosa), l’esposizione permette ai visitatori di entrare in dialogo con la vita di Schulz (Schulz vedi Charlie Brown) e di immergersi nel mondo ideato dal mitico fumettista: storia, timeline e curiosità vengono raccontate attraverso oggetti, videowall e applicazioni interattive. Uno spazio apposito è anche dedicato ai più piccoli “in chiave ludica e interattiva”, interagendo attraverso frasi celebri e disegni. “La storia di un timido ragazzo di provincia – spiega Andrea Borri, presidente di ‘Cuadri’ – che supera un difficile apprendistato e arriva ad essere il fumettista più pubblicato al mondo può essere di grande ispirazione per le nuove generazioni … Proprio in quest’ottica, i contenuti dell’esposizione sono stati interamente realizzati in inglese ed in italiano, rendendo l’opera di Schulz comprensibile al pubblico più vasto”. Pubblicata quotidianamente per quasi 50 anni, la striscia dei “Peanuts” (il termine venne scelto perché indicava a teatro i posti più economici riservati solitamente ai bambini, ma non piaceva per nulla a Schulz che ebbe a definire la scelta “ridicola e senza senso o dignità”) è apparsa fino alla morte dell’autore su 1600 quotidianiin ben 75 Paesi. E ancora oggi, le repliche (nel suo testamento, Schulz richiese espressamente che non si disegnassero nuove strisce basate sulle sue creature) sono distribuite e pubblicate ogni giorno sui quotidiani di decine di Paesi del mondo: in Italia, dal “Post”. Della popolarità e dell’influenza della “striscia” – nonché dei suoi personaggi più celebri, soprattutto Charlie Brown, Snoopy e Linus – si parlerà, nell’ambito della mostra cuneese in un incontro, programmato per sabato 21 ottobre, ore 18, presso lo “Spazio Incontri” della “Fondazione CRC” (via Roma, 15) , fra Claudio Massari – per trentadue anni agente per l’Italia con la sua “BIC Licensing” dei diritti commerciali dei “Peanuts” – e il curatore della mostra, Federico Fiecconi, di cui già si è detto.

Federico Fiecconi, giornalista, esperto dell’“immaginario disegnato” (inviato speciale a “Cartoonia e dintorni” per diverse testate, all’attivo oltre 300 reportage, pubblicazioni e interviste) con queste sue affermazioni si pone in linea con le parole di Eco e, ancora una volta dimostra, la piena “venerazione” portata avanti per tutta la vita per quel “genio gentile” di Schulz che ebbe modo di intervistare per la prima volta, nei primi anni ’80, nel suo studio in “One Snoopy Place”, a Santa Rosa, nella California del Nord. Ed é proprio a lui, al romano Fiecconi (autentica garanzia!) che si deve la curatela della rassegna “Charles M. Schulz, una vita con i ‘Peanuts’. Mostra immersiva nell’opera del più grande ‘cartoonist’ del XX secolo”, ospitata, fino a lunedì 1° aprile 2024, presso lo “Spazio Innov@zione” di via Roma 17, a Cuneo. Promossa da “CRC Innova” e Associazione Culturale “Cuadri” (in accordo con il “Charles M. Schulz Museum” di Santa Rosa), l’esposizione permette ai visitatori di entrare in dialogo con la vita di Schulz (Schulz vedi Charlie Brown) e di immergersi nel mondo ideato dal mitico fumettista: storia, timeline e curiosità vengono raccontate attraverso oggetti, videowall e applicazioni interattive. Uno spazio apposito è anche dedicato ai più piccoli “in chiave ludica e interattiva”, interagendo attraverso frasi celebri e disegni. “La storia di un timido ragazzo di provincia – spiega Andrea Borri, presidente di ‘Cuadri’ – che supera un difficile apprendistato e arriva ad essere il fumettista più pubblicato al mondo può essere di grande ispirazione per le nuove generazioni … Proprio in quest’ottica, i contenuti dell’esposizione sono stati interamente realizzati in inglese ed in italiano, rendendo l’opera di Schulz comprensibile al pubblico più vasto”. Pubblicata quotidianamente per quasi 50 anni, la striscia dei “Peanuts” (il termine venne scelto perché indicava a teatro i posti più economici riservati solitamente ai bambini, ma non piaceva per nulla a Schulz che ebbe a definire la scelta “ridicola e senza senso o dignità”) è apparsa fino alla morte dell’autore su 1600 quotidianiin ben 75 Paesi. E ancora oggi, le repliche (nel suo testamento, Schulz richiese espressamente che non si disegnassero nuove strisce basate sulle sue creature) sono distribuite e pubblicate ogni giorno sui quotidiani di decine di Paesi del mondo: in Italia, dal “Post”. Della popolarità e dell’influenza della “striscia” – nonché dei suoi personaggi più celebri, soprattutto Charlie Brown, Snoopy e Linus – si parlerà, nell’ambito della mostra cuneese in un incontro, programmato per sabato 21 ottobre, ore 18, presso lo “Spazio Incontri” della “Fondazione CRC” (via Roma, 15) , fra Claudio Massari – per trentadue anni agente per l’Italia con la sua “BIC Licensing” dei diritti commerciali dei “Peanuts” – e il curatore della mostra, Federico Fiecconi, di cui già si è detto.

L’appuntamento di sabato 16 dicembre si svilupperà a partire dai libri “La cena del cuore. Tredici parole per Emily Dickinson” e “Quello che ci muove. Una storia di Pina Bausch”, entrambi editi dalla palermitana “rueBallu”, in cui l’autrice spiegherà perché conoscere queste due donne del passato (la prima fra le principali esponenti della poesia americana dell’Ottocento e la seconda coreografa e ballerina tedesca del secolo scorso inventrice del cosiddetto “Tanztheater” o “Teatrodanza”) sia così importante ancora oggi.

L’appuntamento di sabato 16 dicembre si svilupperà a partire dai libri “La cena del cuore. Tredici parole per Emily Dickinson” e “Quello che ci muove. Una storia di Pina Bausch”, entrambi editi dalla palermitana “rueBallu”, in cui l’autrice spiegherà perché conoscere queste due donne del passato (la prima fra le principali esponenti della poesia americana dell’Ottocento e la seconda coreografa e ballerina tedesca del secolo scorso inventrice del cosiddetto “Tanztheater” o “Teatrodanza”) sia così importante ancora oggi.

Un prestito-scambio, a tempo determinato. Un Monet per un Modigliani. Stretta di mano fra il “Museum Barberini” di Potsdam e la “Staatsgalerie Stuttgart” di Stoccarda con il nostro “Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea”. L’intelligente accordo avviene all’interno di un nuovo programma di “scambi culturali” (“Opere in viaggio”) ideati dal “Castello” rivolese e avviati il 25 novembre scorso con l’esposizione nella “Sala Rettangolare” della “Villa Cerruti” (dal 2019 nuovo “Polo Museale” del Museo di piazza Mafalda di Savoia) della celebre “La Falaise et la Porte d’Aval”, olio su tela (65 x 81 cm.) realizzata da Claude Monet, fra i più grandi protagonisti della rivoluzione impressionista francese. Opera di grande suggestione e indiscutibile valore storico, appartenuta in primis al cantante lirico parigino Jean-Baptiste Faure, “La Falaise” monetiana passò solo nel 2010, dopo vari transiti in alcune importanti gallerie e collezioni, al “Museo Barberini”. Ma di “prestito – scambio” s’è parlato. Così per il Monet (appartenente al “Barberini”, sede della Collezione di Hasso Plattner) a noi arrivato, e in visione al pubblico fino al 18 agosto del prossimo anno, i due importanti Musei tedeschi, di cui sopra, hanno richiesto il prestito del dipinto di Amedeo Modigliani, “Jeune femme à la robe jaune”, 1918, olio su tela, 92 x 60 cm., in occasione della mostra “Modigliani: Modern Gazes”, che si terrà fino al 17 marzo 2024 alla “Staatsgalerie Stuttgart” e dal 26 aprile al 18 agosto 2024 al “Museum Barberini” di Potsdam. La presenza a “Villa Cerruti” di una delle più importanti opere di Monet (Parigi, 1840 – Giverny, 1926), artista mai acquistato dal grande imprenditore e collezionista Francesco Federico Cerruti (Genova, 1922 – Torino, 2015) “integra – sottolinea Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice del Castello di Rivoli” – l’interesse dimostrato dal collezionista per il movimento impressionista, che negli anni si è manifestato con l’acquisizione di opere di Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e dell’italiano Federico Zandomeneghi”. Realizzata nel 1885 (in un periodo in cui l’artista viaggiò intensamente visitando, cavalletto e colori a tracolla, le coste settentrionali della Francia e, in particolare, la località di Étretat, in Normandia, famosa per le sue spettacolari scogliere e il caratteristico arco in pietra naturale della Porte d’Aval) “La Falaise e la Porte d’Aval” rivela appieno la cifra stilistica, di impronta fedelmente impressionista, di Monet fatta sempre e rigorosamente di rapide pennellate e piccoli tocchi di colore, assolutamente lontana dalla rappresentazione dettagliata del reale e totalmente coinvolta, invece a “cogliere i mobili riflessi della luce del sole sull’acqua” trasformando “la solidità di una scogliera in una massa fluida di impressioni vibranti”. Eccezionale spettacolo della natura, cui l’artista s’avvicinò timidamente, ben conoscendo il prodigio pittorico compiuto, negli stessi luoghi, dal “realista” Gustave Courbet ne “La Falaise

Un prestito-scambio, a tempo determinato. Un Monet per un Modigliani. Stretta di mano fra il “Museum Barberini” di Potsdam e la “Staatsgalerie Stuttgart” di Stoccarda con il nostro “Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea”. L’intelligente accordo avviene all’interno di un nuovo programma di “scambi culturali” (“Opere in viaggio”) ideati dal “Castello” rivolese e avviati il 25 novembre scorso con l’esposizione nella “Sala Rettangolare” della “Villa Cerruti” (dal 2019 nuovo “Polo Museale” del Museo di piazza Mafalda di Savoia) della celebre “La Falaise et la Porte d’Aval”, olio su tela (65 x 81 cm.) realizzata da Claude Monet, fra i più grandi protagonisti della rivoluzione impressionista francese. Opera di grande suggestione e indiscutibile valore storico, appartenuta in primis al cantante lirico parigino Jean-Baptiste Faure, “La Falaise” monetiana passò solo nel 2010, dopo vari transiti in alcune importanti gallerie e collezioni, al “Museo Barberini”. Ma di “prestito – scambio” s’è parlato. Così per il Monet (appartenente al “Barberini”, sede della Collezione di Hasso Plattner) a noi arrivato, e in visione al pubblico fino al 18 agosto del prossimo anno, i due importanti Musei tedeschi, di cui sopra, hanno richiesto il prestito del dipinto di Amedeo Modigliani, “Jeune femme à la robe jaune”, 1918, olio su tela, 92 x 60 cm., in occasione della mostra “Modigliani: Modern Gazes”, che si terrà fino al 17 marzo 2024 alla “Staatsgalerie Stuttgart” e dal 26 aprile al 18 agosto 2024 al “Museum Barberini” di Potsdam. La presenza a “Villa Cerruti” di una delle più importanti opere di Monet (Parigi, 1840 – Giverny, 1926), artista mai acquistato dal grande imprenditore e collezionista Francesco Federico Cerruti (Genova, 1922 – Torino, 2015) “integra – sottolinea Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice del Castello di Rivoli” – l’interesse dimostrato dal collezionista per il movimento impressionista, che negli anni si è manifestato con l’acquisizione di opere di Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e dell’italiano Federico Zandomeneghi”. Realizzata nel 1885 (in un periodo in cui l’artista viaggiò intensamente visitando, cavalletto e colori a tracolla, le coste settentrionali della Francia e, in particolare, la località di Étretat, in Normandia, famosa per le sue spettacolari scogliere e il caratteristico arco in pietra naturale della Porte d’Aval) “La Falaise e la Porte d’Aval” rivela appieno la cifra stilistica, di impronta fedelmente impressionista, di Monet fatta sempre e rigorosamente di rapide pennellate e piccoli tocchi di colore, assolutamente lontana dalla rappresentazione dettagliata del reale e totalmente coinvolta, invece a “cogliere i mobili riflessi della luce del sole sull’acqua” trasformando “la solidità di una scogliera in una massa fluida di impressioni vibranti”. Eccezionale spettacolo della natura, cui l’artista s’avvicinò timidamente, ben conoscendo il prodigio pittorico compiuto, negli stessi luoghi, dal “realista” Gustave Courbet ne “La Falaise  d’ Étretat après l’orage” (1870). A testimoniarlo le parole scritte da Monet alla futura moglie, Alice Hoschedé: “Voglio dipingere un grande quadro delle scogliere di Étretat, anche se è piuttosto audace da parte mia farlo dopo Courbet, che lo ha fatto in modo così mirabile; ma cercherò di farlo in modo diverso”. E così fu. Con risultati non meno validi e del tutto diversi per narrazione e punti di osservazione da quelli di Courbet. In un profluvio di piena libertà espressiva, nella scioltezza della pennellata e in quell’onirica resa luministica in cui amava confondere e disperdere i tratti più peculiari del paesaggio: caratteristiche che si compiranno appieno nelle sue ultime opere, realizzate nei primi decenni del ‘900 e dedicate alle “ninfee” o al “ponte giapponese” del suo giardino, nella casa di Giverny in Normandia, dove si trasferì nel 1883. Ad Étretat, Monet conobbe anche lo scrittore, padre del “naturalismo” francese, Guy de Maupassant, che ne ritrasse un folgorante ritratto: “Ho seguito spesso Monet alla ricerca di ‘impressioni’, ma in verità, egli non era ormai più un pittore, ma un cacciatore … L’ho visto cogliere così una cascata scintillante di luce sulla scogliera bianca e fissarla con un profluvio di toni gialli che rendevano in modo strano l’effetto sorprendente e fugace di quel riverbero inafferrabile e accecante. Un’altra volta prese a piene mani un temporale abbattutosi sul mare e lo gettò sulla tela. Ed era davvero la pioggia che aveva dipinto, nient’altro che la pioggia che penetrava le onde, le rocce e il cielo appena individuabili sotto quel diluvio”. Diluvio di luce. E di fugaci pennellate, sfuggite agli occhi, per ascoltare le voci del cuore.

d’ Étretat après l’orage” (1870). A testimoniarlo le parole scritte da Monet alla futura moglie, Alice Hoschedé: “Voglio dipingere un grande quadro delle scogliere di Étretat, anche se è piuttosto audace da parte mia farlo dopo Courbet, che lo ha fatto in modo così mirabile; ma cercherò di farlo in modo diverso”. E così fu. Con risultati non meno validi e del tutto diversi per narrazione e punti di osservazione da quelli di Courbet. In un profluvio di piena libertà espressiva, nella scioltezza della pennellata e in quell’onirica resa luministica in cui amava confondere e disperdere i tratti più peculiari del paesaggio: caratteristiche che si compiranno appieno nelle sue ultime opere, realizzate nei primi decenni del ‘900 e dedicate alle “ninfee” o al “ponte giapponese” del suo giardino, nella casa di Giverny in Normandia, dove si trasferì nel 1883. Ad Étretat, Monet conobbe anche lo scrittore, padre del “naturalismo” francese, Guy de Maupassant, che ne ritrasse un folgorante ritratto: “Ho seguito spesso Monet alla ricerca di ‘impressioni’, ma in verità, egli non era ormai più un pittore, ma un cacciatore … L’ho visto cogliere così una cascata scintillante di luce sulla scogliera bianca e fissarla con un profluvio di toni gialli che rendevano in modo strano l’effetto sorprendente e fugace di quel riverbero inafferrabile e accecante. Un’altra volta prese a piene mani un temporale abbattutosi sul mare e lo gettò sulla tela. Ed era davvero la pioggia che aveva dipinto, nient’altro che la pioggia che penetrava le onde, le rocce e il cielo appena individuabili sotto quel diluvio”. Diluvio di luce. E di fugaci pennellate, sfuggite agli occhi, per ascoltare le voci del cuore.