|

|

|

|

A Saluzzo e a Caraglio sfida “vis à vis”, realizzata sui più inediti set dell’alta moda da due autentici “giganti” dell’arte fotografica novecentesca

Fino al 1° marzo

Saluzzo / Caraglio (Cuneo)

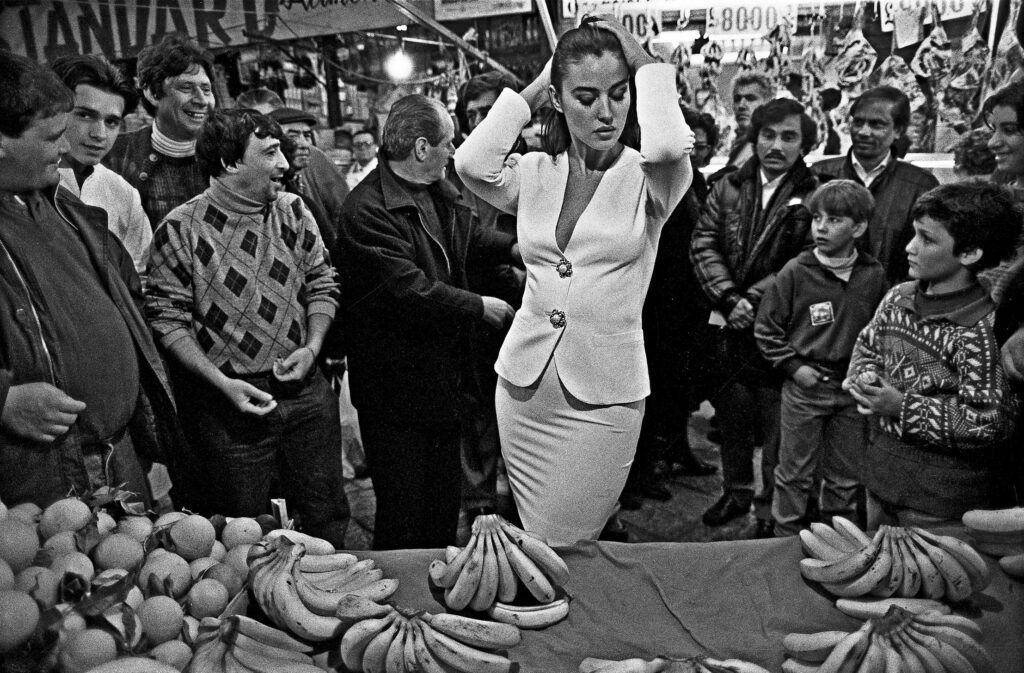

Niente applausi, niente flash, no alla minima traccia di splendente glamour. Solo il vociare e l’aria stranita e divertita, il gioco di un’allegra frotta di “picciotte” e “picciotti” siciliani, zaini in spalla e grembiali scolastici, a seguire e a mimare il “passo da sfilata” (in discesa) della fascinosa giovane che guarda e dispensa loro parchi sorrisi. Curiosa la location e nessuna “passerella” (anche se la camminata e l’impostazione dei movimenti della giovane fanno subito pensare al “catwalking” d’una modella); ci si trova invece a scendere una lunga, per nulla agghindata o attrezzata ad hoc, scalinata di pietra della sicula Caltagirone, antica “Regina dei Monti Erei”. Di fronte abbiamo quella che mi piace ritenere, per la sua composita bellezza, una sorta di immagine-guida della mostra fotografica – “La Moda, la Vita”– ospitata, con la curatela di Denis Curti, all’antica “Fortezza” (e “Residenza Marchinale”) della “Castiglia” di Saluzzo (Cuneo) fino a domenica 1° marzo 2026, di Ferdinando Scianna (Bagheria – Palermo, 1943), primo fotografo italiano a far parte dal 1982 (e introdotto niente meno che da Henri Cartier-Bresson) dell’agenzia fotografica internazionale “Magnum Photos”. E la giovane fanciulla che dà mostra del suo incedere e della sua misurata eleganza, altri non è che Marpessa (nome “mitologico”- dal mito di Idas – che dà il titolo alla stessa immagine); Marpessa Hennink, supermodella olandese di Amsterdam, tanto brava da meritarsi il soprannome di “The Catwalk Contessa” (“La Contessa della Passerella”). Siamo nel 1987, anno che segna l’esordio del fotografo siciliano (dopo un periodo di lavoro in Spagna, per documentare la “Guerra Civile” spagnola) nel “mondo della moda”. E’ in quell’anno che a Scianna, Dolce&Gabbana, allora giovani stilisti emergenti, commissionano le immagini per i cataloghi di due collezioni, dando vita a una delle collaborazioni meglio riuscite nella storia della fotografia. Un compito che l’artista siciliano assolse “in modo originale e spiazzante”.

Scianna, infatti, non rinunciò alla sua natura di “fotoreporter”, né tantomeno al richiamo della sua terra, trascinando la moda dagli studi di posa all’amata realtà della “sua” Sicilia e tra le strade dei “suoi” vocianti paesi. Le sue fotografie di moda, tutte in bianco e nero (“Io guardo in bianco e nero – diceva – penso in bianco e nero. Il sole mi interessa soltanto perché fa ombra”) sono frammenti di storie che “riflettono la sua visione del mondo, restituendo un ideale di bellezza che va oltre la pura descrizione del prodotto”. E fondamentale in questo percorso fu proprio la collaborazione con la “top model” Marpessa, che incarnava la bellezza mediterranea e che lo stesso Scianna scelse come sua “musa”. Al pari forse di quella Monica Bellucci, ritratta, nel ’91, in un mercato rionale di Palermo, attorniata da un bel gruppone di maschietti in un “furbesco” girotondo dagli occhi di certo meno innocenti di quelli dei bimbi della “Marpessa”. Nel suo complesso, il percorso espositivo, che documenta collaborazioni con i più importanti brand e numerose riviste internazionali, comprende oltre 90 fotografie (particolarmente “preziose” quelle dedicate allo stretto legame di amicizia che lo legava al conterraneo grande Leonardo Sciascia), accanto alle 12 provenienti dalla “Fondazione Arte CRT”, in comodato alla “GAM” di Torino, e che raccontano dei lavori realizzati in India, in Francia e in Bolivia, ma soprattutto ci parlano del grandissimo creatore di “reportages”, quale Scianna é stato, e che resteranno per sempre la “matrice stilistica e narrativa” del suo mestiere.

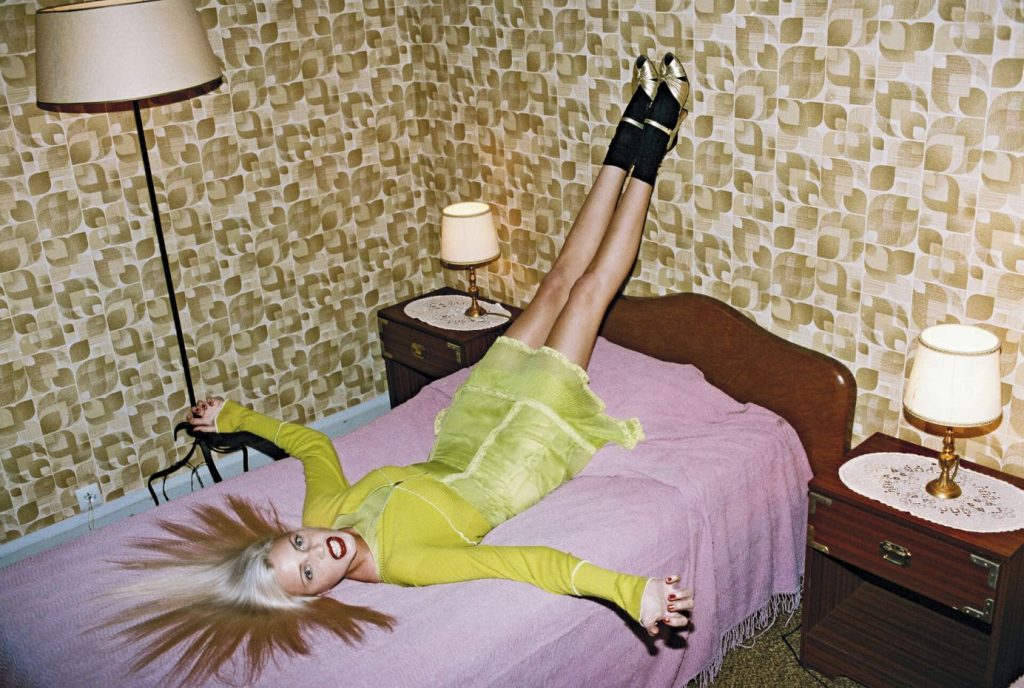

In contemporanea, su progetto sempre, come per la mostra di Scianna, di “Fondazione Artea” e la curatela di Matthias Harder (direttore della “Helmut Newton Foundation” di Berlino) il seicentesco “Filatoio” di Caraglio (Cuneo) ospita “Helmut Newton. Intrecci”, monografica dal titolo esemplare (vista la destinazione del sito ospitante) dedicata, per l’appunto ad Helmut Newton, altro grande protagonista della fotografia di moda (“mood photography”) del Novecento (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004). Le mostre di Ferdinando Scianna e Helmut Newton, concepite per dialogare tra loro, approfondiscono due approcci distinti (più “teatrale” e “dall’erotismo patinato” quelle del berlinese) ma entrambe convergenti al “tema della moda” e al “racconto della vita”. Le carriere di entrambi vivono una svolta sul finire degli anni Ottanta, anche a seguito delle trasformazioni in atto nella società del periodo: da un lato l’avvento delle prime apparecchiature digitali e di “Photoshop”, che mettono in discussione il valore testimoniale dell’immagine fotografica, dall’altro la caduta del muro di Berlino e la fine dell’Unione Sovietica, “che ridefiniscono gli equilibri globali e aprono nuove prospettive di incontro tra culture”.

Per info e orari: “Fondazione Artea”, corso Nizza 13, Cuneo; tel. 0171/1670042 o www.fondazioneartea.org

Gianni Milani

Nelle foto: Ferdinando Scianna “Marpessa”, Caltagirone, 1987 e “Monica Bellucci”, Palermo, 1991; Helmut Newton “Mansfield”, British Vogue, London 1967 e “Nadja Auermann”, Blumarine, Monaco 1993

Articolo 1: Torino geograficamente magica

Articolo 2: Le mitiche origini di Augusta Taurinorum

Articolo 3: I segreti della Gran Madre

Articolo 4: La meridiana che non segna l’ora

Articolo 5: Alla ricerca delle Grotte Alchemiche

Articolo 6: Dove si trova ël Barabiciu?

Articolo 7: Chi vi sarebbe piaciuto incontrare a Torino?

Articolo 8: Gli enigmi di Gustavo Roll

Articolo 9: Osservati da più dimensioni: spiriti e guardiani di soglia

Articolo 10: Torino dei miracoli

Articolo 2: Le mitiche origini di Augusta Taurinorum

Articolo 2: Le mitiche origini di Augusta TaurinorumNelle alte valli delle Alpi era usanza liberare una mucca prima di fondare una borgata; l’animale andava al pascolo tutto il giorno per poi trovare il punto in cui distendersi a terra e riposarsi. Quello sarebbe stato il luogo in cui i montanari avrebbero iniziato ad edificare il borgo: «la mucca può “sentire” cose che all’uomo sfuggono, se il posto è sicuro o meno e se di lì si irradiano energie benefiche o maligne».

Anche la fondazione di Torino potrebbe rientrare in una di tali credenze. Ma a questa versione, tutto sommato verosimile e riconducibile a qualche usanza rurale, fanno da controparte altre ipotesi, decisamente più complesse e letteralmente “divine”, poiché hanno come protagonisti proprio degli dei, Fetonte ed Eridano. Avviciniamoci allora a queste due figure. Secondo il mito greco, Fetonte, figlio del Sole, era stato allevato dalla madre Climene senza sapere chi fosse suo padre. Quando, divenuto adolescente, ella gli rivelò di chi era figlio, il giovane volle una prova della sua nascita. Chiese al padre di lasciargli guidare il suo carro e, dopo molte esitazioni, il Sole acconsentì. Fetonte partì e incominciò a seguire la rotta tracciata sulla volta celeste. Ma ben presto fu spaventato dall’altezza alla quale si trovava. La vista degli animali raffiguranti i segni dello zodiaco gli fece paura e per la sua inesperienza abbandonò la rotta. I cavalli si imbizzarrirono e corsero all’impazzata: prima salirono troppo in alto, bruciando un tratto del cielo che divenne la Via Lattea, quindi scesero troppo vicino alla terra, devastando la Libia che si trasformò in deserto. Gli uomini chiesero aiuto a Zeus che intervenne e, adirato, scagliò un fulmine contro Fetonte, che cadde nelle acque del fiume Eridano, identificato con il Po. Le sorelle di Fetonte,, le Eliadi, piansero afflitte e vennero trasformate dagli dei in pioppi biancheggianti. Le loro lacrime divennero ambra. Ma precisamente, dove cadde Fetonte? In Corso Massimo d’Azeglio, proprio al Parco del Valentino dove ora sorge la Fontana dei Dodici Mesi. In un altro mito, Eridano, fratello di Osiride, divinità egizia, era un valente principe e semidio. Costretto a fuggire dall’Egitto, percorse un lungo viaggio costeggiando la Grecia e dirigendosi verso l’Italia. Dopo aver attraversato il mar Tirreno sbarcò sulle coste e conquistò l’attuale regione della Liguria, che egli chiamò così in onore del figlio Ligurio. Attraversò poi l’Appennino e si imbatté in una pianura attraversata da un fiume che gli fece tornare alla mente il Nilo. Qui fondò una città, che dedicò al dio Api, venerato sotto forma di Toro.

Un giorno Eridano partecipò ad una corsa di quadrighe, purtroppo però, quando già si trovava vicino alla meta, il principe perse il controllo dei cavalli che, fuori da ogni dominio, si avviarono verso il fiume, ed egli vi cadde, annegando. In sua memoria il fiume venne chiamato come il principe, “Eridano”, che è, come abbiamo detto, anche l’antico nome del fiume Po, in greco Ἠριδανός (“Eridanos”), e in latino “Eridanus”. Questa vicenda ci riporta alla nostra Torino, simboleggiata dall’immagine del Toro, come testimoniano, semplicemente, e giocosamente, i numerosissimi toret disseminati per la città. Storicamente il simbolo è riconducibile alla presenza sul territorio della tribù dei Taurini, che probabilmente avevano il loro insediamento o nella Valle di Susa, o nei pressi della confluenza tra il Po e la Dora. L’etimologia del loro nome è incerta anche se in aramaico taur assume il valore di “monte”, quindi “abitanti dei monti”. I Taurini si scontrarono prima con Annibale e poi con i Romani, infine il popolo scomparve dalle cronache storiche ma il loro nome sopravvisse, assumendo un’altra sfumatura di significato, risalente a “taurus”, che in latino significa “toro”. È indubbio che anche oggi l’animale sia caro ai Torinesi, sia a coloro che per gioco o per scaramanzia schiacciano con il tallone il bovino dorato che si trova sotto i portici di piazza San Carlo, sia a quelli vestiti color granata che incessantemente lo seguono in TV. C’è ancora un’altra spiegazione del perché Torino sorga proprio in questo preciso luogo geografico, si tratta della teoria delle “Linee Sincroniche”, sviluppata da Oberto Airaudi, che fonda, nel 1975, a Torino, il Centro Horus, il nucleo da cui poi si sviluppa la comunità Damanhur. Le Linee Sincroniche sono un sistema di comunicazione che collega tutti i corpi celesti più importanti. Sulla Terra vi sono diciotto Linee principali, connesse fra loro attraverso Linee minori; le diciotto Linee principali si riuniscono ai poli geografici in un’unica Linea, che si proietta verso l’universo. Attraverso le Linee Sincroniche viaggia tutto ciò che non ha un corpo fisico: pensieri, energie, emozioni, persino le anime. Il Sistema Sincronico si potrebbe definire, in un certo senso, il sistema nervoso dell’universo e di ogni singolo pianeta. Inoltre, grazie alle Linee Sincroniche è possibile veicolare pensieri e idee ovunque nel mondo. Esse possono essere utilizzate come riferimenti per erigere templi e chiese, come dimostra il nodo centrale in Valchiusella, detto “nodo splendente”, dove sorge, appunto, la sede principale della comunità Damanhur. Secondo gli studi di tale teoria Torino nasce sull’incrocio della Linea Sincronica verticale A (Piemonte-Baltico) e la Linea Sincronica orizzontale B (Caucaso).Vi sono poi gli storici, con una loro versione decisamente meno macchinosa, che riferiscono di insediamenti romani istituiti da Giulio Cesare, intorno al 58 a.C., su resti di villaggi preesistenti, forse proprio dei Taurini. Il presidio militare lì costituitosi prese il nome prima di “Iulia Taurinorum”, poi, nel 28 a.C, divenuto un vero e proprio “castrum”, venne chiamato, dal “princeps” romano Augusto, “Julia Augusta Taurinorum”. Il resto, come si suol dire, è storia.

Queste le spiegazioni, scegliete voi quella che più vi aggrada.

Alessia Cagnotto

Pragelato ospita la mostra Floating Mountains, dialogo tra arte e paesaggio alpino, che inaugurerà il 29 novembre prossimo e promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Neks, realizzata grazie al contributo della Fondazione CRT, che da anni sostiene progetti capaci di coniugare innovazione artistica e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si avvale del sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alla Cultura, con il patrocinio del Comune di Pragelato.

La mostra d’arte contemporanea, curata da Michele Bramante e Cristina Giudice, sotto la direzione di Paolo Facelli, vedrà la partecipazione di quattro artisti internazionali portatori di linguaggi e sensibilità differenti, che dialogheranno con il paesaggio alpino e la comunità locale.

Si tratta del primo progetto artistico di Neks in ambito montano, un debutto che segna l’inizio di un percorso dedicato alla montagna quale spazio di ricerca artistica e innovazione culturale della montagna, capace di superare la stagionalità turistica legata alla neve e di aprirsi a esperienze accessibili durante tutto l’anno.

Il titolo dell’esposizione “Floating Mountains” richiama l’idea di una montagna che perde la sua immagine tradizionale di elemento fisso e immutabile per diventare simbolo di trasformazione. Nella percezione collettiva la montagna è sempre stata simbolo di solidità, stabilità e permanenza. Oggi, però, le alterazioni climatiche in corso, i cambiamenti nell’economia della neve e le nuove forme di abitare e visitare i territori alpini ne stanno modificando profondamente l’identità. La montagna “fluttuante” rappresenta così una condizione in divenire, un paesaggio in via di ridefinizione, capace di invitare a riflettere sul rapporto tra essere umano, ambiente e cultura. In questo contesto l’arte diventa strumento di lettura e di dialogo con un territorio che non è più solo scenario naturale, ma soggetto attivo, dotato di un suo valore etico e di una capacità di relazione.

“Floating mountains” si configura come una mostra diffusa con opere collocate negli spazi aperti e urbani del Comune di Pragelato, pensate per integrarsi con il paesaggio e dialogare con la comunità locale. La montagna viene trasformata in un laboratorio vivo di cultura, sostenibilità e innovazione, dove l’arte diventa un linguaggio condiviso capace di generare nuove forme di partecipazione e di relazione con l’ambiente.

Il progetto, parallelamente alla mostra, punta a rafforzare il legame tra arte e comunità, promuovendo accessi di partecipazione attiva e di inclusione sociale. Obiettivo è trasformare l’esperienza artistica in un’occasione di incontro, scambio e crescita condivisa, capace di coinvolgere generazioni diverse e di valorizzare la dimensione educativa e relazionale dell’arte. Verrà realizzato un laboratorio didattico-artistico destinato alla scuola primaria, ideato e condotto dalla dottoressa Martina Berra, con uscite sul territorio e attività pratiche pensate per stimolare la curiosità dei bambini e bambine e per costruire racconti visivi intrecciati alla storia e alla natura locali.

I quattro artisti protagonisti di Floating Mountains sono Johannes Pfeiffer, Luisa Valentini, Gabriele Garbolino e Carlo D’Oria.

Johannes Pfeiffer, nativo di Ulm nel Sud della Germania, e con studi a Berlino e alle Accademie di Belle Arti di Roma e Carrara, dal 1985 si dedica alla land art e alle installazioni ambientali, con interventi in Europa, Asia, Sud America, tra cui Pechino, Praga, Palma de Maiorca e il deserto di Acatama. Le sue opere, concepite come esperienze site-specific, instaurano un dialogo diretto con lo spazio e le forze naturali che lo attraversano.

Luisa Valentini, docente all’Accademia di Belle Arti fino al 2022, dal 2024 è direttrice artistica del Museo Piscina Arte Aperta e le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Vanta collaborazioni internazionali quali quella con il Cirque du Soleil e negli ultimi anni è stata molto impegnata sul fronte dell’arte sacra.

Le sue opere coniugano spiritualità e materia, equilibrio e tensione formale.

Gabriele Garbolino, diplomato in Scultura all’Accademia Albertina di Torino sotto la guida di Riccardo Cordero, ha realizzato sculture in materiali quali bronzo, marmo e alluminio, presenti in collezioni museali in Italia e all’estero. La sua ricerca è una riflessione sul corpo e sulla forma come sintesi tra esperienza fisica estensione interiore.

Carlo d’Oria, nato a Torino, esplora nelle sue opere la fragilità della condizione umana e la relazione tra individuo e collettività. Le sue sculture, simboliche e essenziali, sono presenti in importanti collezioni come quella del castello di Rivara, Castello Reale di Racconigi e il Parco d’Arte Quarelli. Il suo linguaggio plastico traduce in forma la memoria del paesaggio e il segno della presenza umana.

L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 29 novembre alle 15.30 presso l’ATL di piazza Lantelme di Pragelato.

Mara Martellotta

Palazzo Luserna di Rorà – Via Cavour 13 – Torino

Tel: 011 532662

info@galleria-aversa.it

facebook.com/galleriaaversa

Con una mostra dedicata al giovane pittore ligure Gioele Sasha Staltari, la biellese Galleria d’Arte “BI-BOx Art Space” festeggia i suoi 14 anni di attività

Dal 15 novembre 2025 al 31 gennaio 2026

Biella

Il titolo è un invito speranzoso all’attesa di giorni migliori che comunque arriveranno. Ma sottende anche e rinvia a spazi di dolore e di più o meno pesante malinconia che, comunque, la vita riserva, di quando in quando, a tutti noi. Del resto, in un’intervista di qualche anno fa, ad ammetterlo era proprio lo stesso pittore: “L’emozione – sue parole – che credo di poter nominare maggiormente mentre lavoro è il dolore: la pittura per me è quell’arma con cui tirar fuori dal mio corpo tutte quelle emozioni negative che tento di inglobare dentro di me … Ogni volta che dipingo mi libero, tiro fuori ogni sofferenza … Dipingere è il mio modo per mostrare il mio lato più debole”. A parlare è Gioele Sasha Staltari, savonese (classe 2002), oggi residente fra Torino e Celle Ligure, studi all’“Accademia di Belle Arti di Brera” (dove si diploma, con lode e menzione, nel 2024) e formazione alla “Scuola di Grafica d’Arte” all’“Accademia Albertina” di Torino. Giovanissimo, ancora fresco di studi, ma già in grado di esprimere doti tecniche e narrative di singolare portata espressiva, a lui, da venerdì 15 novembre a sabato 31 gennaio 2026, la “BI-BOx Art Space” di Biella dedica una personale, “racconto intimo, che attraversa la fragilità e la speranza”, per festeggiare i 14 anni di attività della Galleria, trascorsi sempre nel segno della curiosità e della scoperta del “contemporaneo”.

Curata da Irene Finiguerra, l’esposizione presenta poche ma suggestive opere, 14 in tutto (tante quanti gli anni della Galleria), dove il giovane Staltari dà prova di un eclettismo tecnico e di una capacità inventiva davvero sorprendenti, sia per quanto riguarda il materiale compositivo da lui prescelto che spazia dall’arte grafica al pastello al carboncino all’olio al mordente e al … caffè (sic!), sia per quanto concerne i supporti materici che vanno dalla tela alla ceramica all’argilla fino ad ampi … lenzuoli di recupero. Il tutto, attraverso una preferenziale scelta cromatica sulla “scala dei grigi”, più o meno accesi più o meno intrappolati in griglie chiaroscurali, dov’è spesso il giallo – un giallo fin troppo pacato – ad aprire spiragli di luce appena appena accennati. Quelle che Staltari ci invita a riconoscere anche nell’inquietudine prevalente dell’ombra. “Ancora un passo” nasce, in tal senso, una sua opera progettata su lenzuolo; “Ancora un passo” per toccare con mano quella luce di una buia stanza con un misero tavolo e una sedia che pare stare in piedi per miracolo, quasi cella carceraria separata dal mondo da quelle vecchie grate che chiudono la finestra al mondo esterno. Alla vita e alla voglia di vivere. Pochi metri, però, “ancora un passo” e la salvezza è vicina. “Staltari – si legge in nota – invita lo spettatore a rallentare, a riconoscere la luce che sopravvive anche nell’ombra … ‘Domani il sole sorgerà comunque’ è quindi più di un titolo: è una ‘dichiarazione poetica’, un invito a credere nella continuità del tempo e nella forza della luce che ritorna. Nel bianco e nero delle sue opere si percepisce una tensione sottile tra perdita e rinascita, tra silenzio e presenza. Il nero non è segno di tristezza, ma spazio dell’invisibile, grembo che accoglie e protegge; il bianco, suo contrappunto, è la soglia della rinascita, la promessa del giorno che verrà”.

In tal senso, il giovane pittore ci invita anche a riflettere sulle parole idealmente espresse da uno scrittore certamente a lui caro, il grande eternamente langarolo Cesare Pavese, che ne “Il mestiere di vivere” e in altre indimenticate pagine voleva ricordarci quanto “Ciò che è stato, non è mai perduto, se lo si conserva nel cuore”. Ecco allora quel garbato piacevolissimo “Memoria” – carboncino, mordente, pastello e olio su tela del 2025 – in cui Staltari, dalla grafia di un quasi “nulla”, fa emergere la sagoma seduta di un vecchina che ha perso il conto del tempo, ma che pare sorridere al faticoso continuo sopraggiungere di remoti pensieri che per lei sono oggi “vita” e quotidiana serenità. “Come Pavese, anche Staltari riconosce nella memoria un luogo vivo, non un archivio di nostalgia ma una sorgente da cui ripartire. Le sue opere abitano quella soglia fragile in cui il passato non è peso ma radice, sostegno silenzioso da cui può rinascere un domani. ‘Domani il sole sorgerà comunque’ è dunque più di un titolo: è un approdo, una presa di coscienza. Nasce da un periodo di crisi personale, ma si trasforma in una dichiarazione universale di speranza”.

Gianni Milani

“Domani il sole sorgerà comunque”

BI-BOx Art Space, via Italia 38, Biella: tel. 349/7252121 o www.bi-boxartspace.com

Dal 15 novembre al 31 gennaio 2026

Orari: giov. e ven. 15/19,30; sab. 10/12,30 e 15/19,30

Nelle foto: Gioele Sasha Staltari “Ancora un passo”, china carboncino argilla, tempera caffè pastello e olio su lenzuolo; “Chiamate (distanze)”; “Memoria”

Sino al 19 novembre, negli spazi della galleria “Malinpensa by La Telaccia”

C’è una colomba bianca tra le opere esposte sino a mercoledì 19 negli spazi della Galleria Malinpensa by La Telaccia di corso Inghilterra 51. Una colomba con rafforzate pennellate grigiastre (pennellate che vedono l’uso delle stesse mani), uno spruzzo di rosso che sono le zampe ma anche una ferita aperta ben visibile – il tutto, quasi una crocifissione -, l’occhio è umano a innalzare il tratto animalesco. È un’opera di Rosalba Mangione, anche designer d’oggetti d’arredo e ceramista (come dimostrano i colorati piatti in vetro fusione) di origini siciliane, inquietante nella propria rappresentazione essenziale, nel messaggio di morte, un grumo pittorico in negativo del mondo d’oggi e (ormai) della nostra quotidianità, il grido di dolore di un essere umile, un tema che la pittrice sta approfondendo per simbologie nell’ultimo periodo d’attività.

Questa, come altre opere presentate, sono stati d’animo, sincerità espresse, amare riflessioni, partecipazione e presa di coscienza agli sconvolgimento che l’uomo ha prodotto e continua a produrre. Sono messaggi, immersi altresì nel colore, a voler identificare la debolezza e la forza che vivono nel mondo, le disequità e i soprusi, le violenze, a voler esprimere il gran carico di sensibilità, di emozioni, di denuncia: colpisce “La linea sottile tra Bene e Male” (acrilico, 2022), un rosso e un blu che non avranno mai modo d’incontrarsi e di fondersi, due separazioni nette e invalicabili, manichee, colpisce la “Rabbia” (un acrilico del 2019) dove forse un sole, fisso in un cielo opaco, riesce a illuminare una natura e un mare che è ancora attraversato da onde alte e minacciose, colpisce “Divisione”, un misto di acrilico e stucco del 2022, dove prevalgono le tinte chiare, forse la ripresa aerea di un mare di sghembo e di una spiaggia che è deserto, dove la presenza umana non è concepita. Mentre l’uomo, la donna, potevano apparire in opere precedenti, oggi l’essere umano non è concepito, tutto diventa umanamente brullo, ogni forma di vita cancellata, la distruzione è dietro l’angolo della vita di ognuno. Anche i colori (se pur Monia Malinpensa, che ha curato la mostra “Raccontare e raccontarsi”, parla di “consistenza, che si diffonde nell’opera con una gestualità molto personale e con una vibrante atmosfera rarefatta”, di “notevole stesura”) si sono quasi del tutto affievoliti, rimangono dei bluastri, s’affaccia qualche rosso, ma le espressioni di un precedente mondo surrealista non trovano più spazio.

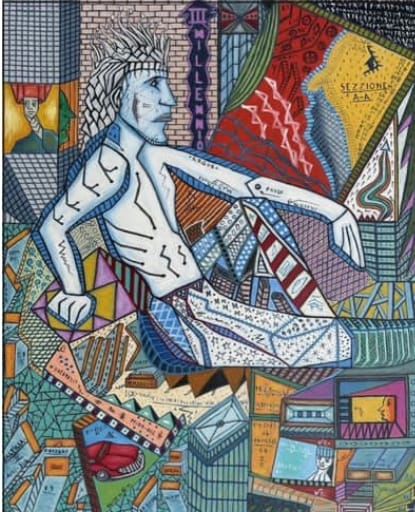

La natura ce la rende Ernesto Belvisi, e i colori quasi gettati violentemente sulla tela, un simbolo per il tutto, guardando ad esempio ai “gigli” trasfigurati in lucenti lamelle di fuoco vivo, frutto di una gestualità potente ed estremamente libera, di una massiccia manualità, nella piena variazione degli elementi cromatici, posti su di un compatto fondo blu o lasciati liberi di cercarsi un proprio spazio nell’appoggio di pennellate alle loro spalle che paiono impazzite, vere e proprie sferzate di frusta colorata, quasi portatrici di una accogliente sensualità. Il colore come desiderio di vita e di bellezza, di luminosità, di sentimenti urlati, come apporto irrinunciabile di contrasti e di varietà cromatiche che s’impongono con grande forza nel loro dinamismo. Da disegni a mano sviluppati in digitale con l’aiuto del computer (è troppo azzardato dire che ci troviamo già dalle parti dell’AI, a chi stende queste note ancora di difficoltosa comprensione?) si sviluppano le opere del giovane Dario Frascone, dove si riconoscono appieno una concreta personalità che spinge a una ricerca che sarà in futuro capace di percorrere parecchie strade, una ricerca di simboli, una parcellizzazione delle superfici e gli incastri di soggetti, laddove pur nella presenza innegabile di una forte geometria e di una vena modernista si fa largo, con l’uso di legni antichi (intelligente manifestazione di riuso), di vecchia provenienza familiare – porte, cassetti, pareti d’armadi, quindi l’uso di materiali diversissimi -, un riscoperto sentimento, una filiazione fatta di affetti autentici, di ricordi e di riscoperte, una poetica cui è necessario da parte di chi guarda prestare una puntuale attenzione.

“Legato a una figurazione di notevole elaborazione espressiva e a una fantasia costante, le composizioni tecniche dell’artista Mario D’Altilia regalano al fruitore molteplici sensazioni e riflessioni, che sono il risultato del suo fare arte”, sottolinea ancora Monia Malinpensa. Ci aggiriamo tra alcuni oli che sono corpi picassiani, tra donne “in poltrona” (2020) che, all’interno di più o meno elaborate scenografie (“anche per quanto riguarda il colore ho eseguito numerosi studi su carta e altre tipologie di supporto che mi hanno permesso di spaziare su tutte le tecniche pittoriche”, avvertiva l’artista in occasione di una precedente mostra), anch’esse intimamente simboliche, nelle loro uniformi blu e con acconciature simili a pennacchi vivono dentro a un mondo che colloca le proprie radici nella geometria e nelle formule matematiche, tra radici quadrate e numeri e linee, tra il trionfo dei cubi e dei parallelepipedi, una sorta adulta di Lego, tra moltiplicazioni e schemi e costruzioni che sono sculture e in qualche esempio guardano alla ”Grande Mela”, tra quello sguardo originalissimo che l’autore continua a definire “paesaggio tecnico”. Una fantasia a tavolino che non conosce limiti.

Elio Rabbione

Nelle immagini: Rosalba Mangione, “La colomba della pace”, acrilico su tela, cm 70 x 100, 2025; Ernesto Belvisi, “Giglio bianco”, acrilico su tela, cm 100 x 70, 2022; Dario Frascone, “No signal no party”, disegno a mano sviluppato in digitale, cm 50 x 50, 2023;Mario D’Altilia, “Paesaggio tecnico”, olio su tela, cm 70 x 50, 2020.

Sabato 8 novembre Rivoli ha vissuto un momento significativo con la premiazione di “Astrattismo Inverso”, il primo concorso artistico promosso dalla Città di Rivoli nell’ambito del progetto “Rivoli Città d’Arte” con il contributo di TurismOvest.

L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con i laboratori artistici cittadini — E20 d’Arte al Castello di Fulvio Bresciani, Galleria Belle Epoque di Diego Sestero, Imparalarte di Amelia Argenziano e Atelier di Pittura Lud Chamorro Art di Luisa Maria Diaz Chamorro — ha registrato un’ampia partecipazione e un pubblico numeroso, segno di una città sempre più coinvolta nella vita culturale e creativa.

Il concorso ha stimolato la creatività di molti artisti, che hanno saputo instaurare, attraverso le loro opere, un dialogo originale con l’arte astratta e con il Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea. L’atmosfera di entusiasmo e condivisione che ha accompagnato la premiazione ha confermato la vitalità di un tessuto artistico in costante fermento.

«Investire nell’arte e nei laboratori creativi – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Errigo – significa costruire un’identità più forte per Rivoli. La partecipazione registrata è un segnale di come la cultura, quando è condivisa, diventi un linguaggio capace di unire le persone e dare nuova vitalità alla città».

Si sono distinti Margherita Garetti, vincitrice del primo premio, seguita da Nunzia Lastella e Michela Fischetti, mentre a Monica Falchero è andato il quarto posto. Le menzioni di merito sono state attribuite a Sara Forlani, Rosanna Costanzo e Roberto Trucco per l’originalità, la tecnica e la sensibilità artistica. Riconoscimenti speciali sono andati ai giovani talenti Emma Farfariello e Giorgio Cusanza, premiati con la menzione “Bambini” della Giuria.

Il percorso avviato con “Astrattismo Inverso” proseguirà nel 2026 con una mostra collettiva presso la Casa del Conte Verde, che offrirà nuova visibilità a tutte le opere partecipanti e confermerà Rivoli come luogo di incontro tra arte, comunità e innovazione culturale.

Informazione promozionale

Quattro artisti protagonisti della mostra alla galleria d’arte Malinpensa by La Telaccia, dal 6 al 19 novembre 2025, nella mostra dal titolo “Raccontare e raccontarsi”, curata dall’art director Monia Malinpensa. Gli artisti coinvolti sono Ernesto Belvisi, Mario D’Altilia, Dario Frascone e Rosalba Mangione.

L’artista Ernesto Belvisi, con una ricerca assolutamente personale, conduce una linea espressiva di evidente carattere pittorico, sia dal punto di vista estetico che da quello contenutistico, capace di offrire al fruitore un fascino unico. L’evoluzione continua del colore, la stesura delle forme e l’effetto della luce mettono in risalto un aspetto scenografico e un impianto compositivo altamente suggestivo, che gli consentono di acquisire una tecnica originale. In una spazialità infinita di segni e frammenti sospesi in un’atmosfera fantasiosa, prendono vita elementi cromatici e simbolici molto suggestivi e immediati. Sono opere che esplodono di luce in un complesso unico e dinamico.

Si tratta di uno spazio dell’anima, quello dell’artista Ernesto Belvisi, che fissa nell’opera emozioni e sentimenti ricorrenti, in cui la superficie della tela, di forte contemporaneità, evidenzia ampiamente una tecnica ad acrilico sicura. I soggetti, di chiara matrice astratta che dimostrano una evidente abilità dei mezzi, acquisiscono vibrazioni materiche di viva sostanza pittorica. Armonie del colore, contrasti chiaroscurali e composizione dinamica del segno, attraversano le opere di Belvisi con un equilibrio formale ben riconoscibile. Il rapporto tra pieni e vuoti si sviluppa, nel suo iter, con un ritmo di volumi originale e con una gestualità ricca di un aspetto visivo e tecnico personale. Si tratta di un racconto in continua evoluzione, dove l’interpretazione rivela uno scenario ricco di molteplici sensazioni e di un’energia espressiva profonda.

Il secondo artista presente in mostra è Mario D’Altilia. Legato a una figurazione di notevole elaborazione espressiva e una fantasia costante, l’artista realizza composizioni tecniche che regalano al fruitore molteplici sensazioni e riflessioni, che sono il risultato del suo fare arte. Luci, ombre e segni danno vita a una spazialità scenografica sorprendente, ricca di estro, di minuziosa grafia e un lungo studio del colore nella sua resa formale. Si tratta di un racconto fortemente intimistico, in grado di interpretare un costruttivismo ricco di sfaccettature psicologiche, all’insegna di una dimensione artistica unica che cattura l’attenzione.

La tecnica dell’olio su tela, di sicura ed elaborata stesura, si esprime nei suoi elementi simbolici e aspetti riconducibili a una ricerca personale. Le combinazioni ricorrenti di formule matematiche e di rimandi alla geometria creano nelle sue figure e nei suoi paesaggi tecnici un gioco di valenza senica che traccia sempre nuove atmosfere suggestive. Si tratta di una pittura altamente significativa, ricca di un’elaborazione incentrata sulla figura umana, capace di comunicare con il suo mondo interiore e i suoi stati d’animo. Cadenze formali, combinazioni cromatiche, linee geometriche, strutture architettoniche e infiniti numeri attraversano l’opera in perfetto equilibrio all’interno di una vera funzione rappresentativa. La cromia, sempre ben modulata, e il disegno tecnico ritmato da una vena creativa costante, si incontrano nei dipinti dell’artista in una linea di ideazione, progettualità di evidente consapevolezza pittorica.

Terzo artista presente in mostra è Dario Frascone. Nelle sue opere emergono l’inseguirsi di geometrismi, l’originale costruttore grafico e la costante resa simbolica, con precisa valenza espressiva e dinamica interpretativa. La forza cromatica, spinta dal puro sentimento, offre al fruitore una continua ricerca visiva-contenutistica, in cui emozioni e sensazioni si susseguono nel loro iter. Quello di Frascone è un percorso operativo altamente personale, sorretto dalla capacità tecnica e da una costante ricerca.

Egli realizza i suoi soggetti con una notevole abilità esecutiva: prima vengono disegnati a mano, poi sviluppati in digitale con l’ausilio del computer. Ogni opera è un racconto, una propria emozione che ci conduce al recupero dei valori, all’insegna di un’arte vista e sentita. L’artista descrive con poesia, fantasia e realtà visioni evocative non di immediata lettura, perché chiedono di essere osservate attentamente con gli occhi e l’anima, affinché possano rivelare il loro pieno significato. È un percorso continuo di personalissima interpretazione e di tecnica innovativa, dal quale nascono soggetti di forte carica creativa, impostati su un valore simbolico che rivela molteplici espressioni. Si tratta di opere dal fascino onirico, che trasformano ogni dettaglio in una compattezza espressiva, il cui messaggio finale reca un chiaro e preciso significato. In una sinfonia armonica di equilibrio formale, convergono luci intense e cromie vivaci, derivanti da studio e lavoro intenso, che evidenziano uno stile unico e un’abilità naturale incentrata su aspetti meditativi.

L’artista Rosalba Mangione colloca la sua linea di ricerca nel campo della pittura e nella ceramica di vetrofusione, in elementi di chiara valenza simbolica e concettuale nati da una riflessione continua, dove l’immagine, emotiva e meditativa, non passa inosservata. Gli effetti chiaroscurali, la presenza rilevante della materia e la spazialità senica evidenziano una propria capacità artistica, lasciando al fruitore una costante immersione e un dialogo con l’opera.

Quella di Rosalba Mangione è una ricerca astratta, dinamica ed emotiva, in cui la consistenza del colore, filtrato da una sicura composizione pittorica, si diffonde nell’opera con una gestualità personale e una vibrante atmosfera rarefatta. L’intervento dell’acrilico, dello stucco e della resina affiora con notevole stesura, creando molteplici sensazioni tecniche ed estetiche. L’umanità che emerge dalle sue opere è rappresentativa di un animo estremamente sensibile, che la contraddistingue. I temi sulla donna mettono in rilievo una sensibilità di forte impeto interiore, rispettoso verso l’animo umano. La sostanza strutturale, la luce intensa e le larghe stesure tonali rispondono a una validità pittorica con sicurezza dei mezzi. Quella di Rosalba Mangione è una pittura che offre una vasta gamma di valori espressivi e aspetti umani in continua trasformazione, dove la riflessione si fa sempre più profonda nella sua arte e assume una forte valenza simbolica. Il progetto pittorico di Rosalba Mangione è di chiara aderenza astratta e di slancio emotivo, e innesca nel fruitore un meccanismo creativo sempre diverso, vibrante di energia, ricco di vitalità e sintesi formale.

Galleria Malinpensa by La Telaccia – corso Inghilterra 51, Torino

Orari: 10.30 – 12.30 / 16 – 19 / chiuso lunedì e festivi – telefono: 011 5628220

Mara Martellotta

Fino al 1° marzo 2026

Asti

“Il disegno è uno dei miei due vizi capitali, più antico di quello per la musica e le canzoni”. A confessarlo, rivolgendosi a quanti ancora non lo conoscessero sotto questa veste artistica, è proprio lui. Icona indiscussa della storia della canzone d’autore, pianista di singolare formazione jazz e compositore dalle straordinarie risorse acclamato dai più prestigiosi palcoscenici mondiali, dall’“Olympia” di Parigi alla “Scala” di Milano nel 2023 (primo e unico artistica della scena cantautorale internazionale a calcare il palco del “Tempio” assoluto della Lirica), Paolo Conte (classe ’37) – dopo la breve parentesi dedicata all’“avvocatura” – dal ’74 decide di dedicarsi esclusivamente al “mestiere d’artista”, esercitato in quei due campi di passione e infinita visionarietà che sono per l’appunto la “musica” e la “pittura”. La “sua” musica e la “sua” pittura. Ancora Conte: “La composizione musicale manovra su di me in forma di eccitazione, mentre pittura e disegno mi danno calma e leggerezza”.

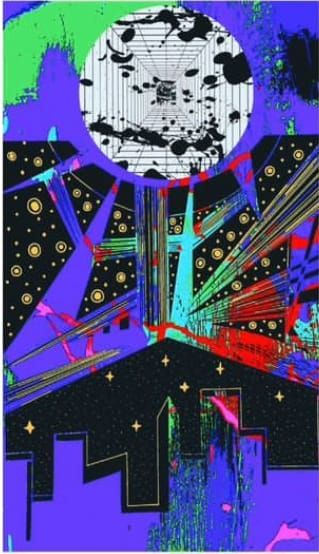

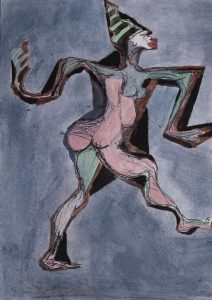

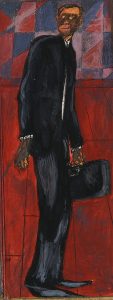

Dunque, passioni antiche, perseguite su strade parallele che spesso non hanno reticenza alcuna (anzi!) ad intrecciarsi fra segni, note, libertà di parola, di gesto e colore (quanta forza, in tal senso, in quell’uomo-scoiattolo “Squirrel – Uomo Circo” del ’74 e in quei “Fiori in un vento novecentista del 2000”) che, insieme, configurano “tanta, tanta roba”, ma soprattutto quella “malandrina originalità” d’espressione che subito ti fa capire da chi proviene il tutto. “Originalità” … e di qui il titolo perfetto – “Original” – dato alla mostra, la più ampia (dopo quelle dedicategli nel 2000 dal “Barbican Hall” di Londra fino al 2023, quando Conte è invitato ad esporre addirittura agli “Uffizi” di Firenze) mai dedicata in Italia e all’estero dalla sua Asti ed ospitata, fino al 1° marzo 2026, al barocco “Palazzo Mazzetti”, sede della “Pinacoteca Civica” astigiana. Qui hanno trovato posto, a firma del grande Maestro, e in una cornice che parla allo spettatore di una poetica “elegante, malinconica, jazzata e ironica”, ben 143 lavori su carta, realizzati con tecniche diverse e in un arco temporale durato quasi settant’anni. Curata da Manuela Furnari– saggista e autrice dei più importanti testi critici dedicati all’ opera di Paolo Conte – e organizzata, fra le varie Istituzioni, dalla “Fondazione Asti Musei”, “Fondazione Cassa di Risparmio di Asti”, “Regione Piemonte” e “Città di Asti” (con il contributo del “Ministero della Cultura”), l’esposizione dà anche ai visitatori la possibilità di accostarsi ad opere mai prima d’ora esposte, tra cui “Higginbotham” del 1957, tempera e inchiostro, dedicata a uno dei primi “swinganti” trombonisti jazz americani.

Altro nucleo importante della mostra è costituito dalla selezione di tavole tratte dalle oltre 1800 di “Razmataz”, l’undicesimo album registrato in studio e interamente scritto, musicato e disegnato da Paolo Conte. Ambientata in una Parigi anni ‘20, l’opera celebra – dietro la misteriosa scomparsa di una ballerina – l’attesa e l’arrivo in Europa della giovane musica americana, il jazz, interpretato nelle sue forme e figure più esotiche – spesso contorte, strette strette e alte alte – in una libertà formale che richiama le “Avanguardie del primo Novecento”, dai movimenti “futuristici” all’“espressionismo” più convulso e ribelle, “un periodo – afferma l’artista – carico per me di sensualità e di una immediata danzabilità che lo contraddistingue”.

Infine una terza sezione di opere (29) su “cartoncino nero” in cui Paolo Conte si affida alla suggestione delle linee e dei colori “in un omaggio garbato, talvolta venato di ironia, alla musica classica, al jazz, alla letteratura, all’arte”. Racconta Conte: “In un fornito negozio di belle arti, mi sono imbattuto in alcuni album di cartoncino nero che mi hanno immediatamente attratto. Quando li ho riguardati a casa non ho provato la ‘sindrome della pagina bianca’ come capita sovente agli scrittori, ma la curiosità del ‘foglio nero’ su cui ho fatto danzare i pastelli colorati. Tra curiosità e divertimento ho difeso questo mio esercizio di stile cercando la complicità nella cultura (musica classica, jazz, teatro, letteratura, arte)”. “Esercizio di stile”: così definisce l’artista questa nuova “pensata”. Ma anche in quei “cartoncini” c’è molto di più. C’è soprattutto quello che si chiama “il ritmo della composizione: linee, piani colorati, forme irregolari che si intersecano o si susseguono in un omaggio cordiale e divertito”. Da sottolineare ancora, fra le specificità della mostra, il singolare “percorso espositivo”. Le opere viaggiano affiancate secondo una scelta che non poteva che essere determinata, in maniera “original”, dallo stesso Maestro, con una sola avvertenza: “Lasciare al pubblico – sue parole – la possibilità di immaginare con libertà massima”.

Gianni Milani

Paoli Conte. “Original”

Palazzo Mazzetti, Corso Vittorio Alfieri 357, Asti; tel. 0141/530403 o www.museidiasti.com

Fino al 1° Marzo 2026 – Orari: dal lun. alla dom. 10/19

Nelle foto: Paolo Conte “Squirrel – Uomo Circo”, 1974; “Danza cinese vestita”, 2000; “Red Hot Mama, da Ramataz”, 1996; “Valigetta creola”, 1988