Museo Internazionale Italia Arte”: nuovo appuntamento con la Collettiva “Fabbricatori di Favole”

Fino a domenica 6 ottobre

Ne sono pienamente convinto. Non c’è artista (più o meno esperto del mestiere, più o meno portato a trasgredire le “voci” del reale) che non sia anche, consciamente o inconsciamente, “fabbricatore di favole”. Dietro l’immagine, c’è sempre un “narrato”, un’“autoconfessione”, un “sogno”, un realmente “vissuto” o … una “favola”. E, come me, mi pare la pensi anche Elio Rabbione, curatore del secondo atto (dopo quello tenutosi fra aprile e maggio scorsi) della Collettiva “Fabbricatori di Favole” ospitata negli spazi del “MIIT” di corso Cairoli, a Torino, e che raccoglie, fino a domenica 6 ottobre, una buona sessantina di opere a firma di ventisei artisti (24 pittori e due scultori) appartenenti alla carmagnolese “Associazione Palazzo Lomellini”, artisti oggi in temporaneo “esilio” a seguito dei doverosi lavori di restauro in corso sulla storica struttura (da tempo museale), di Carmagnola. Scrive infatti Rabbione in catalogo: “Ogni opera ha in sé un’idea che nasce in quanto favola che s’impone ai sensi, costruzione, colore e forma, ampia trasmissione a chi saprà guardare con attenzione”. Cosa non facile, perché la “favola” sfugge spesso di mano o, addirittura, passa inosservata per far posto all’interpretazione e al giudizio preminente su forme e colori.

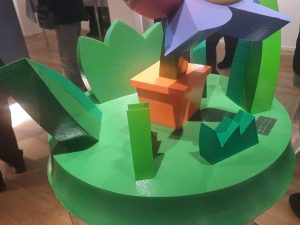

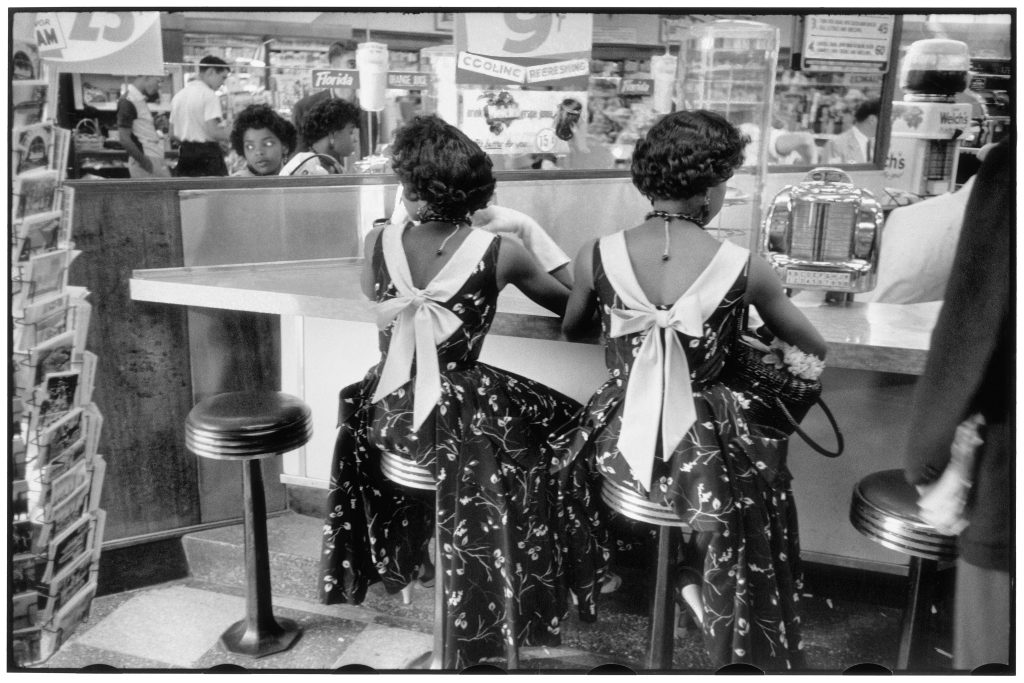

Non è cosa semplice produrre o intercettare “favole”, che sono, come sosteneva il grande Rodari (uno che dell’argomento ben se ne intendeva) “come dare la mano al cieco, cantare per il sordo/liberare gli schiavi/che si credono liberi”. Ora, al Museo di corso Cairoli, diretto da Guido Folco, ne troviamo esposta un’ampia e davvero interessante campionatura. Fitta la schiera degli artisti “affabulatori” coinvolti, è di certo impossibile fare di tutti doverosa menzione. Un posto di riguardo lo merita sicuramente quella lignea “Offerta di pace” di Pippo Leocata in cui un’appesantita (dalle “brutture” umane) figura femminile, allarga le braccia a un mondo in cui l’artista riflette forme di remota memoria, offrendo quanto oggi, sempre più, appare impossibile: la “Pace”. Un sogno, un’utopica speranza … una “favola”, appunto. Così come riflesso di “impossibili” congetture è quella sua riproduzione in “specchio” della “Nike di Samotracia” racchiusa nel ligneo “Tempio di Minerva”, affinché non possa spiccare il volo come “Vittoria sui mali del mondo”. Poiché “vittoria” presuppone “guerra”. L’ineluttabile, come oggi racconta la Storia. A fianco le robuste, in legno di faggio, “favole nere” di Similar (Ilario Simonetta) e gli oli inquietanti di Christian Sorrentino, accompagnati da quel sorreggersi di “antiche” mani dalla forza michelangiolesca di “Vita”, opera mirabile di Franco Fasano.

In geometrici essenziali giochi di astrazione si muovono “La leggenda del mare viola” di Gianna Dalla Pia Casa e le fiabesche “Metropoli” di Paolo Pirrone, così come le tecniche miste su juta di Valeria Tomasi ispirate ai versi sul “sentire” di Alda Merini o alle tavole “intrigo tra realtà e sogno” di Angelica Bottari, mentre il materano Giuseppe Manolio racconta di una curiosa “Penelope” racchiusa in una sorta di informal-futurista puzzle dai colori vividi e accesi sgomitanti l’un con l’altro, quasi a farsi consono spazio.

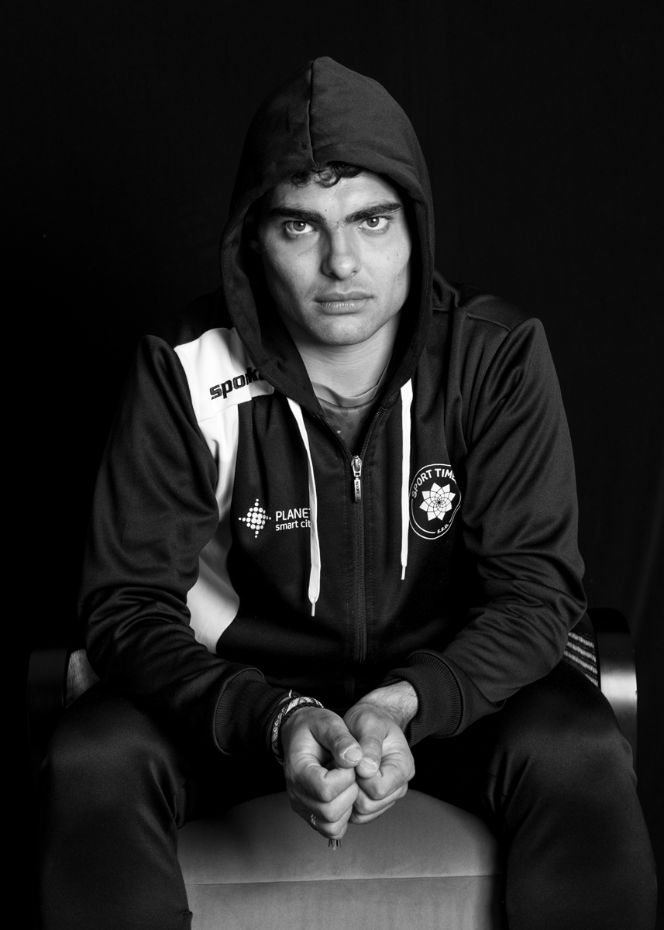

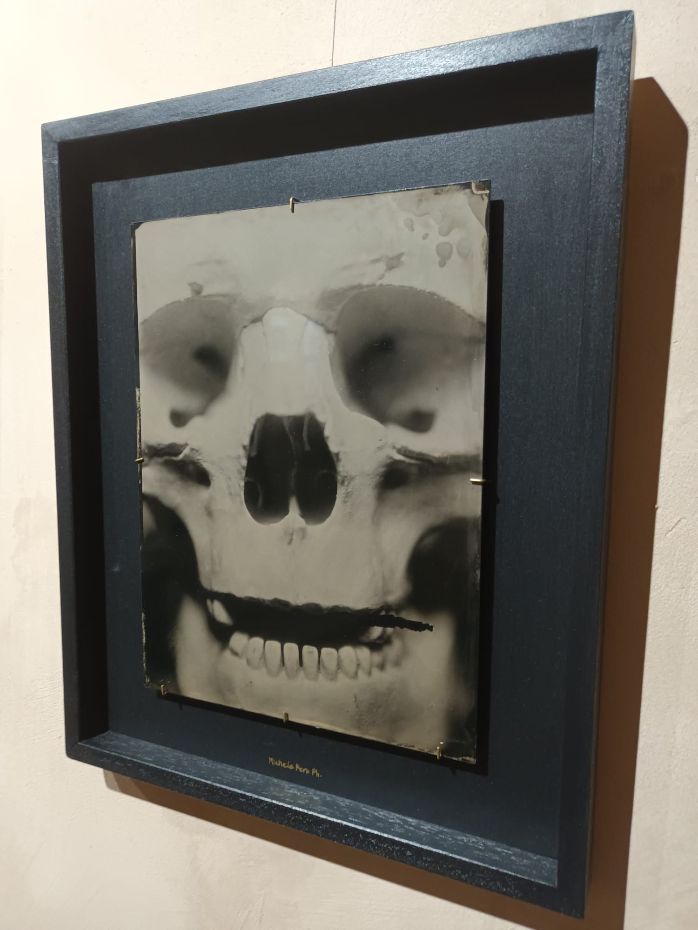

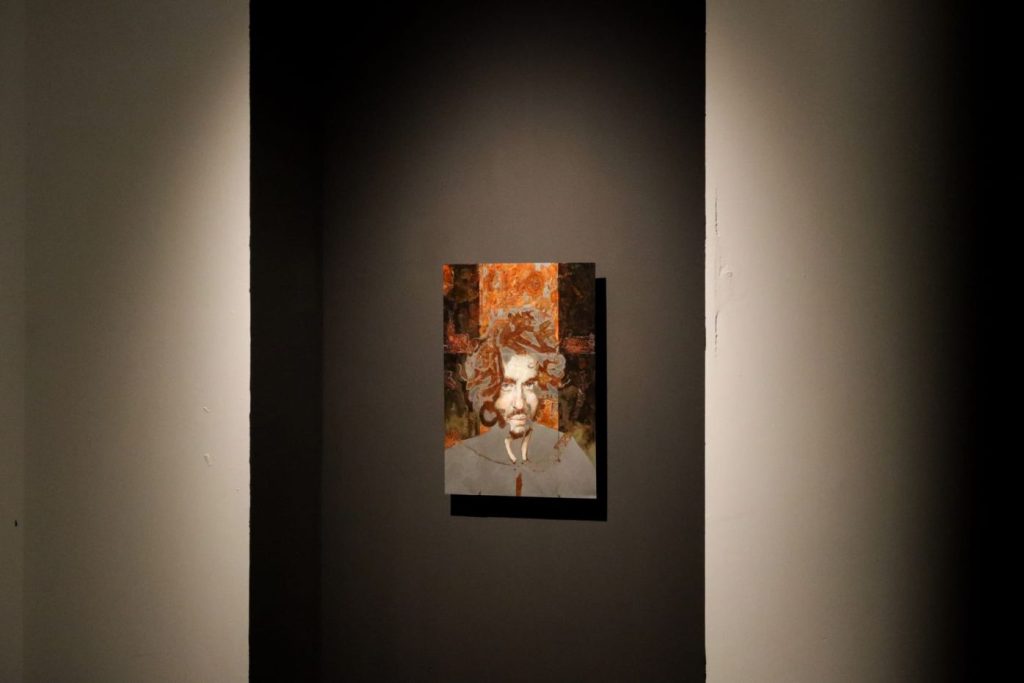

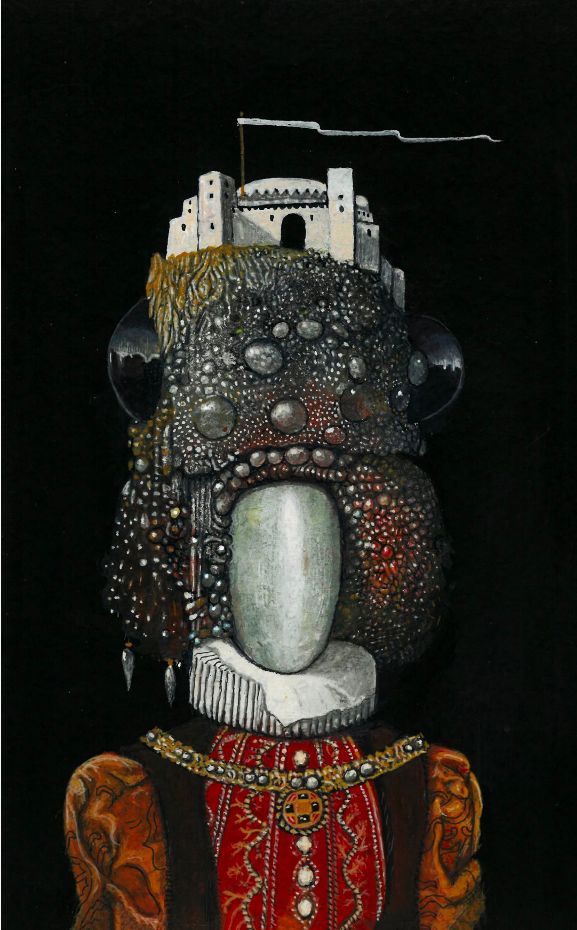

In visionarie atmosfere surreali che paiono ripercorrere, nel decorativo, suggestivi sentieri rinascimentali vivono invece i “Personaggi improbabili” del biellese Fabio Cappelli, attori così lontani dai “volti” che sono invece realtà perduta e ritrovata in un “onirico” che magnificamente attrae Maria Teresa Spinnler, la quale confessa di sognare, per l’appunto, “la vita racchiusa in tante favole”. Folto il gruppo dei “figurativi”, nelle cui opere leggiamo voci di dolci o amare memorie: da Graziella Alessiato a Maria Rosa Gaude, a Teresio Pirra e ad Eleonora Tranfo, fino a “L’abbraccio” di Anna Maria Palumbo, ai “Fiori rossi” di Danilo Baruffaldi e alla “favola pura” delle deliziose “Marionette” di Giorgio Cestari, o ai lirici scorci paesistici di Dario Cornero e alle visionarie “Staticità notturne” di Cristina De Maria accompagnate ai “siparietti” grafici in cui la magia del fantastico travolge il reale, opere della pittrice-illustratrice Silvia Finetti, di Alessandro Fioraso e di Teresa Noto. Alquanto complessi, infine, i concettuali “Universi esistenziali” e le “Costellazioni di Orione”, così come la “Libertà di pensiero”, opere rispettivamente di Giorgia Madonno, di Marina Monzeglio e di Valentina Rossi. Una mostra … “da favola”. Lo confermo!

Gianni Milani

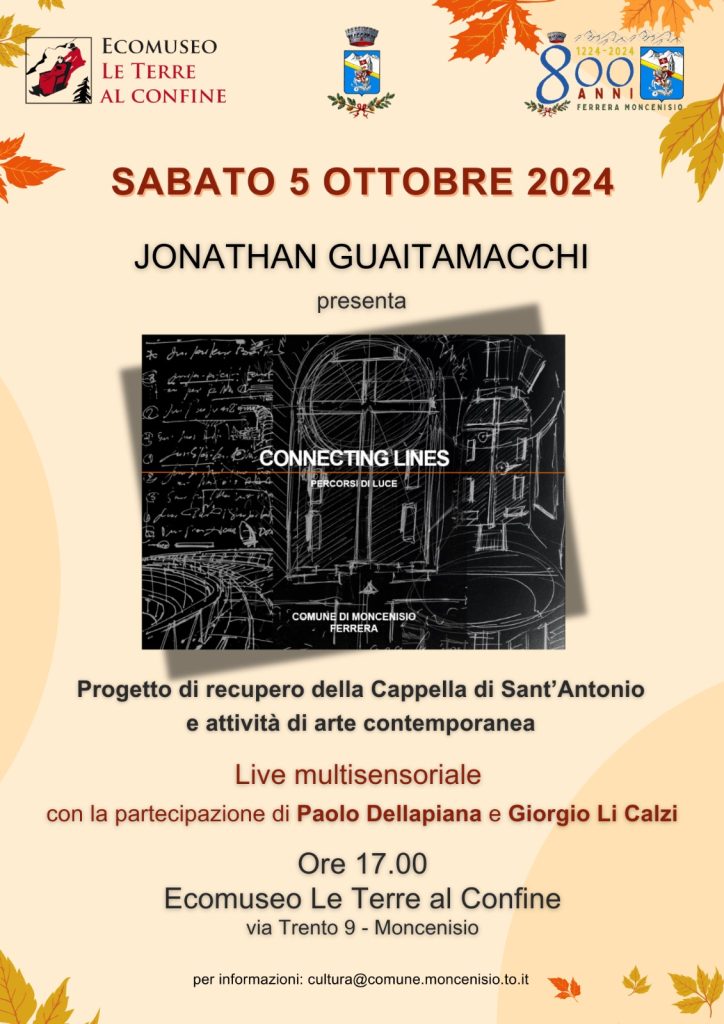

“Fabbricatori di Favole due”

“MIIT-Museo Internazionale Italia Arte”, corso Cairoli 4, Torino; tel. 011/8129776 o www.museomiit.it

Fino al 6 ottobre

Orari: mart. – ven. 15,30/19,30; sab. 10/12,30 e 15,30/19,30; dom. 10/12,30

Nelle foto: Pippo Leocata “Offerta di pace” (legni pallet, argilla e acrilici, 2024) e “La vittoria sui mali del mondo” (legni pallet, acrilici e specchio, 2024); Franco Fasano “Vita”, olio su tela, 2021; Fabio Cappelli “Personaggio improbabile – 1”, tempera su carta; Maria Teresa Spinnler “Sogno la vita racchiusa in tante favole”, tecnica mista, 2024

Cingomma

Cingomma