Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino torna dall’ 1 al 3 novembre all’Oval Lingotto Fiere. Unica fiera in Italia dedicata esclusivamente al contemporaneo, si distingue per il suo approccio innovativo e sperimentale che la rende uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale.

Le quattro sezioni consolidate della fiera – Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions – e le tre sezioni curate – Disegni, Present Future e Back to the Future – ospitate anche sulla piattaforma digitale Artissima Voice Over.

L’edizione 2024 di Artissima vede complessivamente la partecipazione di 189 gallerie italiane e internazionali, di cui 66 presentano progetti monografici.

Il tema di questa edizione è The Era of Daydreaming, incentrato sul daydreaming come manifestazione centrale del pensiero spontaneo e strumento di creazione proiettato verso il futuro.

Artissima e dintorni

In linea con la propria vocazione dinamica e sperimentale, Artissima anche quest’anno affianca ad una offerta di mercato di alto livello, un’ampia proposta di progetti speciali, in città e in fiera, frutto di collaborazione con partner d’eccezione e prestigiose istituzioni culturali, per esplorare e ridefinire il panorama dell’arte contemporanea.

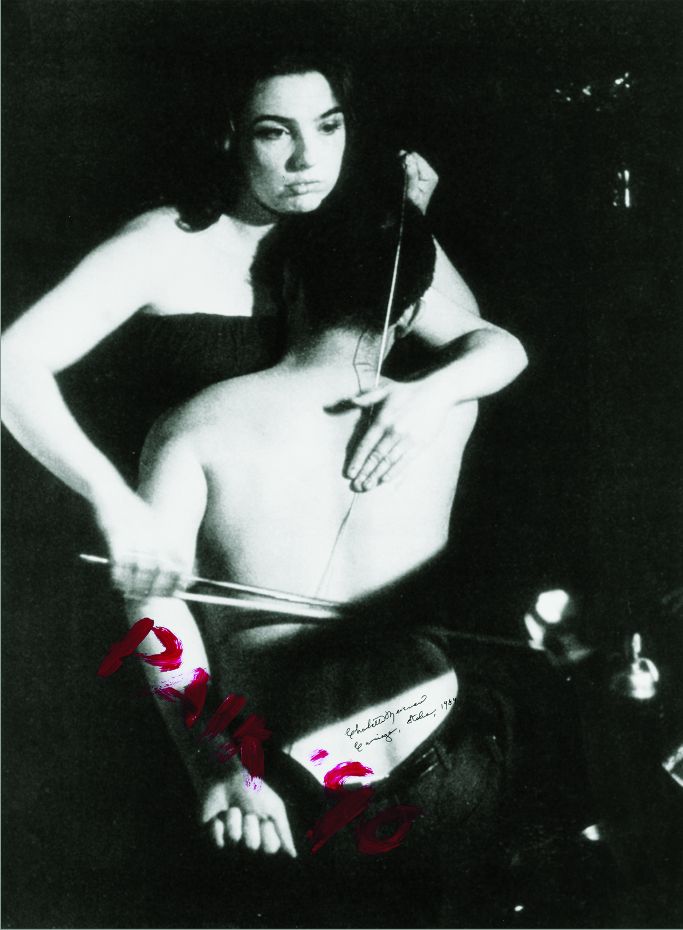

The Underground Cinema

La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Artissima prosegue con la terza edizione della rassegna di film e video d’artista ospitata negli spazi di Gallerie d’Italia – Torino. La mostra The Underground Cinema è a cura di Irene Calderoni, curatrice indipendente, e consiste in una rassegna di opere video di artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti ad Artissima, molte delle quali esposte per la prima volta in Italia. Gli artisti presentati sono: Pauline Boudry & Renate Lorenz (Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam), Alice Bucknell (IMPORT EXPORT, Varsavia), Stephanie Comilang (ChertLüdde, Berlino), Pauline Curnier Jardin (ChertLüdde, Berlino), Valentina Furian (UNA, Piacenza), Lungiswa Gqunta (WHATIFTHEWORLD, Cape Town), Beatrice Marchi (Federico Vavassori, Milano), Lili Reynaud Dewar (Layr, Vienna) e Silvia Rivas (Rolf Art, Buenos Aires).

DOVE: Gallerie d’Italia – Torino (Piazza San Carlo, 156)

QUANDO: 1–3 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Objects in Mirror Might Be Closer Than They Appear

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in collaborazione con e con la curatela di Artissima, presenta l’installazione Objects in Mirror Might Be Closer Than They Appear, di Julian Charrière e Julius von Bismarck (Sies + Höke, Düsseldorf). L’opera attiva un dialogo inedito tra Artissima e il Museo, settore della Direzione Cultura e Commercio della Regione Piemonte, affrontando in modo innovativo, grazie al linguaggio dell’arte contemporanea, temi cruciali del nostro tempo già presenti nel percorso di visita del Museo grazie alle sue straordinarie collezioni.

DOVE: Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Via Accademia Albertina, 15)

QUANDO: 30 OTT–4 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Raised in the Dust

Artissima presenta in collaborazione con la Città di Torino il progetto Raised in the Dustdell’artista Andro Eradze (SpazioA, Pistoia) presso l’Ex Giardino Zoologico – Parco Michelotti di Torino. Muovendo una forte critica alle azioni umane che risultano in questi casi tossiche e fatali per la fauna selvatica, il film di Eradze riposiziona i fuochi d’artificio come un punto di accesso al lato oscuro e mitologico della foresta, un mondo popolato di piante, animali e fantasmi.

DOVE: Ex Giardino Zoologico – Parco Michelotti (Corso Casale, 43)

QUANDO: 29 OTT–4 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Euridome

Artissima cura la produzione di Euridome, l’installazione luminosa promossa daConsulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e Unione Industriali Torino e a firma di Erik Saglia(Thomas Brambilla, Bergamo). L’opera entra a far parte di Costellazione, sezione collaterale di Luci d’Artista. Con questo intervento, i promotori celebrano l’assegnazione a Torino del titolo di Capitale della Cultura d’Impresa 2024 offrendo al territorio e alla comunità un segno tangibile del riconoscimento conseguito.

DOVE: Unione Industriali Torino (Via Manfredo Fanti, 17)

QUANDO: DAL 25 OTT

SCOPRI DI PIÙ

Afasia 1

Grazie al rinnovato dialogo tra Artissima e UNA Esperienze, brand di Gruppo UNA, il Salone delle Feste dello storicohotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze nel centro di Torino ospita, per la quinta volta in collaborazione con Artissima, un progetto espositivo d’arte contemporanea. Nel 2024 viene presentato Afasia 1 di Arcangelo Sassolino(Galleria Continua, San Gimignano, Beijing, Les Moulins, Havana, Roma, Sao Paulo, Paris), uno dei primi lavori in cui l’artista applica la fisica alla scultura indagando sul concetto di velocità.

DOVE: Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze (Via Piero Gobetti, 15)

QUANDO: 31 OTT–3 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Hearsay. Premio illy Present Future 2023

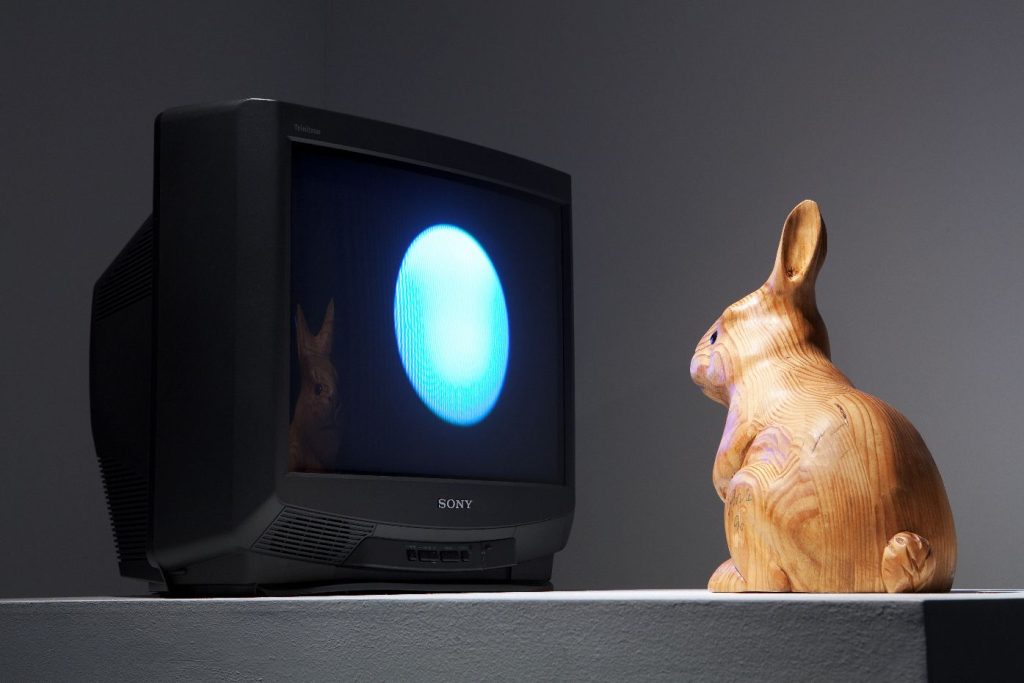

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengoospita Hearsay, la mostra personale di Bekhbaatar Enkhtur (Matèria, Roma), vincitore dell’edizione 2023 del Premio illy Present Future. La mostra presenta una nuova serie di opere di Enkhtur che indagano il potenziale simbolico e metonimico degli animali e degli esseri umani per esplorare il rapporto tra rappresentazione visiva e linguistica.

DOVE: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Via Modane, 16)

QUANDO: 31 OTT 2024–5 GEN 2025

SCOPRI DI PIÙ

EMBRACE. VANNI occhiali #artistroom

VANNI lancia in esclusiva EMBRACE, la capsule-collection di occhiali d’artista realizzati su progetto di Elisa Alberti, vincitrice del premio VANNI #artistroom ad Artissima 2023. La collezione si ispira alle caratteristiche distintive delle opere di Elisa Alberti: uso mirato del colore, gioco con le forme, composizione spaziale e l’attenzione alla materialità sensoriale delle superfici.

DOVE: Showroom VANNI occhiali (Piazza Carlo Emanuele II, 15)

QUANDO: 31 OTT–23 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Le vedute urbane di Olivo Barbieri nelle collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo

Il dialogo tra Intesa Sanpaolo e Artissima prosegue anche in fiera con la presentazione di un progetto espositivo originale che conferma il valore della partnership. Presso lo stand Intesa Sanpaolo l’esposizione di un nucleo di opere fotografiche di Olivo Barbieri anticiperà la mostra del fotografo in programma a febbraio 2025 nell’ambito della rassegna La Grande Fotografia Italiana presso Gallerie d’Italia —Torino. Le fotografie di Barbieri, entrate a far parte delle collezioni di Intesa Sanpaolo, saranno in dialogo con tre dipinti dalle collezioni d’arte del Gruppo.

DOVE: Artissima (OVAL | Torino)

QUANDO: 1–3 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Direzione Generale Creatività Contemporanea — Ministero della Cultura

La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura è presente in fiera con un proprio spazio istituzionale, dedicato alla presentazione di tutte le iniziative attivate a sostegno del sistema dell’arte contemporanea italiana e dei giovani artisti, in ambito nazionale e internazionale. Artissima, insieme a Fondazione Torino Musei, è lieta di poter avviare un dialogo progettuale che enfatizzi la ricerca e l’internazionalizzazione, temi strategici e condivisi dalle tre istituzioni coinvolte, in una logica di sistema.

DOVE: Artissima (OVAL | Torino)

QUANDO: 1–3 NOV

IDENTITY 2024 | WoW — Worlds of Words

Artissima, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo – da sempre partner della fiera nella creazione di progetti e contenuti con propositi di valorizzazione e innovazione – presenta in fiera il progettoWoW – Worlds of Words, secondo capitolo del percorso triennale IDENTITY. WoW offre un focus speciale sul mondo dei magazine e dei progetti editoriali italiani e internazionali e lo fa attraverso 3 spazi:

– TALKING MAGAZINES by Jaguar. Daydreaming with words | un palinsesto di talk a cura di Reading Room, per esplorare le connessioni dell’arte contemporanea con moda e design. Con la partecipazione di: ARCHIVIO, As a Journal, C41 Magazine, Cactus Magazine, Chiaromonte, Cap74024, Cose Journal, CURA., Epoch Review, Flash Art, King Kong, magazine II, MOUSSE, Middle Plane, Tank magazine e Urbano.

– EDICOLA | una vera e propria edicola a cura di Reading Room, con una selezione esclusiva di importanti titoli dell’editoria italiana e internazionale.

– EDITORIAL AREA | un nucleo di spazi creati ad hoc riservati a riviste e editori, tra cui: Arte – Cairo Editore, Artribune, CURA, exibart, Flash Art e MOUSSE.

DOVE: Artissima (OVAL | Torino)

QUANDO: 1–3 NOV

SCOPRI DI PIÙ

sognare di lato, di qua, di là — Artissima Junior

Un progetto di Artissima e Juventus pensato per i giovani visitatori della fiera, tra i 6 e gli 11 anni. Quest’anno Artissima Junior vede l’artista Sara Enrico (Vistamare, Milano, Pescara) guidare la creazione dell’opera corale sognare di lato, di qua, di là, nata come invito a vivere un’esperienza empatica e di condivisione per aprire i confini della soggettività, guardare “oltre” e proiettarsi dentro un sogno collettivo vagando con la mente. Lo stand di Artissima Junior ospiterà anche Il tappeto verde, cortometraggio dell’artista e regista Yuri Ancarani (Isabella Bortolozzi, Berlino e ZERO…, Milano), ambientato all’Allianz Stadium e dedicato ai sogni dell’infanzia, presentato in anteprima al Giffoni Film Festival e alla 81.Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nello stand sarà anche possibile vedere l’episodio speciale della serie animata Team Jay che racchiude i sogni disegnati e raccontati dai bambini del Giffoni Film Festival.

DOVE: Artissima (OVAL | Torino)

QUANDO: 1–3 NOV

SCOPRI DI PIÙ

MADE IN

MADE IN è un progetto di residenza d’artista realizzato da Artissima con il sostegno di Camera di commercio di Torino, nato dal desiderio di attivare un dialogo tra l’arte contemporanea e il florido tessuto aziendale torinese con la curatela di Sonia Belfiore, founder di Ultravioletto Arte + Impresa.

Uno stand dedicato presenta in fiera le opere prodotte dai vincitori della seconda edizione, scelti in collaborazione con le quattro gallerie madrine del progetto: Lorena Bucur per Kristina Ti (Galleria Franco Noero), Christian Offman per Guido Gobino (Luce Gallery), Jacopo Naccarato per Dott.Gallina (Simóndi Gallery) e Giulia Poppi per Pininfarina Architecture (galleria Mazzoleni). In occasione di Artissima 2024 un talk al Meeting Point (domenica 3 novembre alle ore 14.30) sarà l’occasione per lanciare la terza edizione del progetto con nuovi partner d’eccezione: Azimut Yachts, Manifattura Tessile DINOLE®, Sabelt, Xerjoff che accoglieranno nelle proprie aziende i nuovi artisti a partire da inizio 2025.

DOVE: Artissima (OVAL | Torino)

QUANDO: 1–3 NOV

SCOPRI DI PIÙ

Le AudioGuide

DOVE: Artissima (OVAL | Torino) e ONLINE

QUANDO: 1–3 NOV

Online dal 1 novembre QUI

Info: https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/artissima-internazionale-darte-contemporanea

Ma il viaggio all’interno di “Palazzo Madama” non finisce qui. Dopo la “seta” è meraviglia per occhi e cuore anche l’esposizione, curata da Clelia Arnaldi di Balme, all’interno del “Gabinetto Cinese”, al primo piano del Palazzo, dei 128 oggetti “in peltro” (pezzi piemontesi del Settecento e dell’Ottocento)donati dagli eredi di Attilio Bonci (Lanzo Torinese 1942 – 2022), grande collezionista e studioso della storia del peltro piemontese, attraverso ricerche durate tutta la vita e confluite in un volume del 2005 edito dal “Centro Studi Piemontesi”. Raccolti in bella mostra, troviamo soprattutto oggetti di uso quotidiano (utilizzati nelle case contadine come nelle dimore signorili), dai piatti ai candelieri, dalle teiere ai calamai, fino agli strumenti utilizzati per scopi attinenti alla medicina come le grandi siringhe e gli accessori per i clisteri.

Ma il viaggio all’interno di “Palazzo Madama” non finisce qui. Dopo la “seta” è meraviglia per occhi e cuore anche l’esposizione, curata da Clelia Arnaldi di Balme, all’interno del “Gabinetto Cinese”, al primo piano del Palazzo, dei 128 oggetti “in peltro” (pezzi piemontesi del Settecento e dell’Ottocento)donati dagli eredi di Attilio Bonci (Lanzo Torinese 1942 – 2022), grande collezionista e studioso della storia del peltro piemontese, attraverso ricerche durate tutta la vita e confluite in un volume del 2005 edito dal “Centro Studi Piemontesi”. Raccolti in bella mostra, troviamo soprattutto oggetti di uso quotidiano (utilizzati nelle case contadine come nelle dimore signorili), dai piatti ai candelieri, dalle teiere ai calamai, fino agli strumenti utilizzati per scopi attinenti alla medicina come le grandi siringhe e gli accessori per i clisteri.