Giovedì 8 ottobre 2020 si inaugura presso lo Spazio Mouv di Torino la mostra Personale di Rosetta Vercellotti, artista torinese esponente della pittura astratta e informale, dal titolo “Consapevolezza”.

Brevi cenni critici

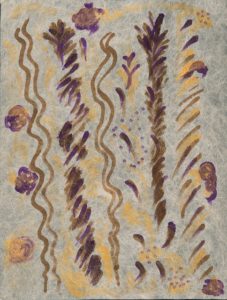

Le sciabolate di colore esprimono la qualità di una pittura sempre e comunque legata a momenti di sofferte passioni, al trascendentale, alla forza insinuante delle emozioni, che appaiono quali aspetti e luoghi d’incontri e di incommensurabili silenzi. Angelo Mistrangelo

Le sciabolate di colore esprimono la qualità di una pittura sempre e comunque legata a momenti di sofferte passioni, al trascendentale, alla forza insinuante delle emozioni, che appaiono quali aspetti e luoghi d’incontri e di incommensurabili silenzi. Angelo Mistrangelo

Disposte lungo la Galleria, le opere di Rosetta hanno sottolineato il vivace gusto cromatico di quest’artista, gusto che non vuole essere mero esercizio di tecnica, bensì ricerca metafisica. E l’aura sacra del Santuario

ben si è incontrata con l’arte di tale donna, una donna che fa della propria ispirazione un’esperienza di

vita. Il colore nelle mani di questa pittrice diventa materia viva, risultandone specchio riflettente: è l’umore

vitale di Rosetta che diventa gioco di cromia, in una sorta di coinvolgimento emozionale. Claudia Ghiraldello

Sono rimasto affascinato da questi percorsi di vita, dallo stile con cui hanno preso forma, capace di rendere gradevole la lettura e di suscitare riflessioni e pensieri sulla realtà dell’esistenza, sui sentimenti degli esseri umani, sul nostro essere al mondo. La vita non è mai un cammino facile e scontato, ma piuttosto un percorso ad ostacoli che ognuno di noi è chiamato a superare con tutta la sua forza e il suo coraggio interiore. Padre Antonio Menegon

ROSETTA VERCELLOTTI

Rosetta Vercellotti, torinese di adozione, ha iniziato a dipingere nel 1977.

Ha esposto in varie mostre personali e collettive in Italia ed all’estero. Tra l’altro è stata presente

alla Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1991 a tutt’oggi e al Circolo Ufficiali di Presidio di Torino

nel 1993. Nel 2016 ha esposto nella Galleria Gastaldi del Santuario di Graglia. Ha ricevuto numerosi premi. È risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale “Trastevere” nel 1996

e prima classificata per la pittura astratta al Premio “Ripetta” di Roma nel 1997.

Angelo Mistrangelo nel 2015 ha firmato per lei la monografia “Rosetta Vercellotti il mondo dell’inconscio”, monografia che è presente nelle biblioteche del Metropolitan Museum of Art e del Guggenheim Museum di New York.

Nel 2018 Claudia Ghiraldello ha pubblicato il volume “Rosetta Vercellotti, la donna e le opere”,

monografia completa di raccolta della produzione dell’artista degli ultimi anni.

SPAZIO MOUV

VIA SILVIO PELLICO 3 – Torino

Info: 011 6693880

info@mouv.it

www.spaziomouv.it

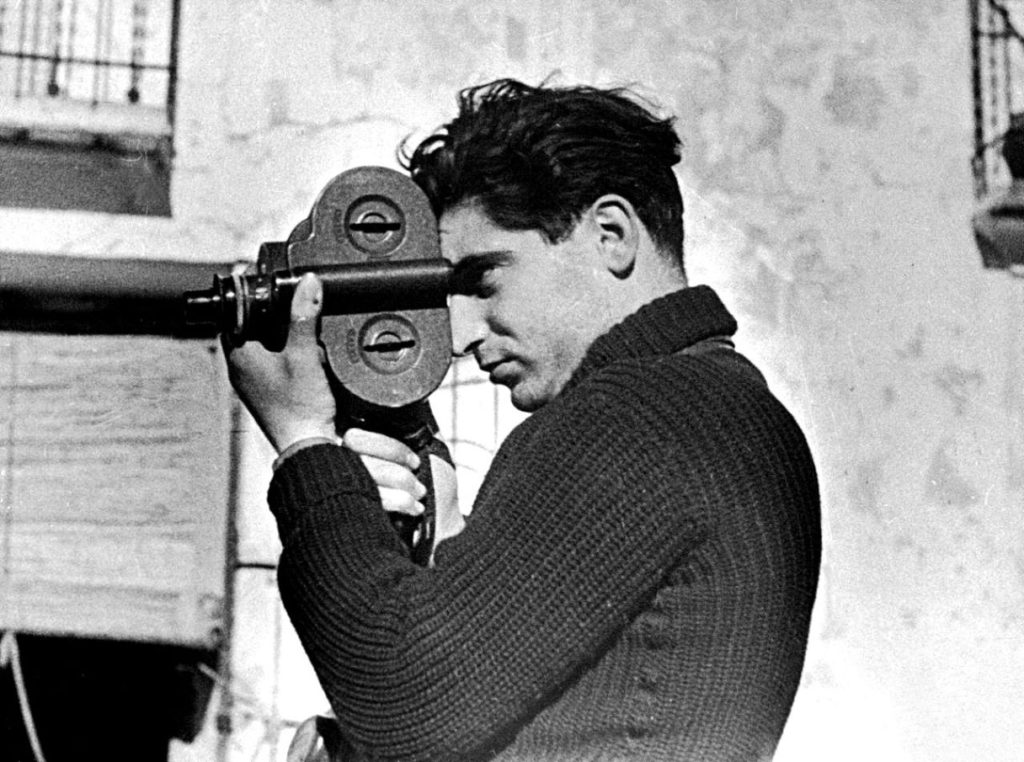

Finora avevano avuto facile memoria il vecchio siciliano pronto a indicare al soldato italoamericano accovacciato la direzione presa dal nemico tedesco (era l’agosto del ’44, ci viene tramandato persino il nome del soggetto locale, Francesco Coltiletti detto “massaru Ciccu”), o Pablo Picasso, con la sua corona di capelli bianchi, sulla spiaggia assolata, costretto servizievole a ombreggiare con un grande ombrellone la compagna Françoise Gilot, mentre un giovanotto muscoloso e sorridente occhieggiava in secondo piano o il miliziano della guerra spagnola del ’36 (immagine controversa: immediata realtà o troppo perfetta, falsa ricostruzione?) colpito a morte. Immagini in bianco e nero, rigorosamente (c’insegna una pubblicità), un attimo catturato e tramandato alla Storia.

Finora avevano avuto facile memoria il vecchio siciliano pronto a indicare al soldato italoamericano accovacciato la direzione presa dal nemico tedesco (era l’agosto del ’44, ci viene tramandato persino il nome del soggetto locale, Francesco Coltiletti detto “massaru Ciccu”), o Pablo Picasso, con la sua corona di capelli bianchi, sulla spiaggia assolata, costretto servizievole a ombreggiare con un grande ombrellone la compagna Françoise Gilot, mentre un giovanotto muscoloso e sorridente occhieggiava in secondo piano o il miliziano della guerra spagnola del ’36 (immagine controversa: immediata realtà o troppo perfetta, falsa ricostruzione?) colpito a morte. Immagini in bianco e nero, rigorosamente (c’insegna una pubblicità), un attimo catturato e tramandato alla Storia. mettere nei preventivi un buon carico di rullini e a dare sempre maggior spazio alle immagini a colori (sapeva anche farsi debitamente i conti in tasca, erano certo meglio pagate). Magari con qualche esempio già alcuni anni prima. Trovandosi in Cina per testimoniare il conflitto sino-giapponese, scriveva il 27 luglio 1938 ad un amico della agenzia di New York: “Spediscimi immediatamente 12 rulli di Kodachrome con tutte le istruzioni su come usarli, filtri, etc… in breve, tutto ciò che dovrei sapere, perché ho un’idea per Life”. Fu esaudito ma dell’arrivo di quel materiale ci rimangono soltanto quattro immagini.

mettere nei preventivi un buon carico di rullini e a dare sempre maggior spazio alle immagini a colori (sapeva anche farsi debitamente i conti in tasca, erano certo meglio pagate). Magari con qualche esempio già alcuni anni prima. Trovandosi in Cina per testimoniare il conflitto sino-giapponese, scriveva il 27 luglio 1938 ad un amico della agenzia di New York: “Spediscimi immediatamente 12 rulli di Kodachrome con tutte le istruzioni su come usarli, filtri, etc… in breve, tutto ciò che dovrei sapere, perché ho un’idea per Life”. Fu esaudito ma dell’arrivo di quel materiale ci rimangono soltanto quattro immagini. per iniziare una breve quanto intensa storia d’amore con Ingrid Bergman; quando scese tra le risaie del Vercellese, sul set di mitico Riso amaro, probabilmente l’intreccio della vicenda e il lavoro di De Santis poco lo interessarono ma il viso e le forme di Doris Dowling lo colpirono parecchio). Quindi sfilano l’immagine di un membro dell’equipaggio del commodoro Magee che manda segnali, i soldati americani che ispezionano un carrarmato tedesco o si ricoprono di una bandiera con svastica che hanno catturato; il volto di Trockij e quasi l’udibile voce stessa su di un palco di Copenhagen ed il conflitto arabo-israeliano, tra la lotta e le prime costruzioni a formare i nuovi kibbutz, tra il ’49 ed il ‘50; il viaggio nel 1947 a Mosca in compagnia di John Steinbeck e le code sulla Piazza Rossa negli anni a venire, a visitare la tomba di Lenin, con i visi degli uomini, delle madri con i figli, riverenti e muti, Picasso che gioca con il figlio, perfetto nonno ed incredibile padre; l’allegria all’aria aperta di Hemingway in compagnia della terza moglie, Martha Gellhorn, e dei due figli, la bellezza di certe facce, le fasce rosse legate attorno alla fronte, in un primo maggio descritto tra le strade del Giappone. Ancora i set cinematografici che lo incuriosiscono e lo eccitano, Ava Gardner che balla durante le riprese della Contessa scalza, una Anna Magnani carica di vitalità, John Huston intento a raccontare tra Parigi e gli studi di Londra la vita di Toulouse-Lautrec in Moulin Rouge, l’amico Humphrey Bogart (con cui nel ’52 andrà nella capitale inglese per riprendere l’incoronazione di Elisabetta) e Peter Lorre, ombroso e ingessato viveur l’uno, elegante damerino l’altro, entrambi alle prese con Il tesoro dell’Africa (possibile che nell’occasione la nostra Lollo non l’abbia almeno fotograficamente punzecchiato?), Ingrid Bergman che ascolta le indicazioni di Roberto Rossellini prima che si giri una scena di Viaggio in Italia nel ’53. Sono gli ultimi sprazzi di questo suo mondo che non vuole più dolori, combattimenti e morti, i divertimenti di Bayonne e di Deauville stanno lì a testimoniare. Ma anche per questa vena di divertimento l’interesse s’affievolisce, o addirittura si spegne del tutto: e Capa chiede di essere mandato dove ancora una volta possa respirare i venti della guerra. Invitato dalla Mainichi Press, si trova in Giappone quando riceve da Life la proposta di sostituire il fotografo della rivista in Indocina dove infuria il conflitto franco-vietnamita. Raggiunge Luang Prabang, fotografa i soldati feriti e le zone di guerra e la vita che continua a scorrere ad Hanoi e nelle altre città. Accompagna un convoglio francese lungo il delta del Fiume Rosso: mentre il convoglio è costretto a fermarsi per il fuoco nemico, Capa scende dalla jeep su cui viaggiava per fotografare un campo di riso a lato della strada. Mette il piede su una mina antiuomo e resta ucciso. Era il 25 maggio del 1954. Quella sconosciuta località aveva un nome forse grazioso, Tay Ninh. Capa aveva da pochi mesi compiuto quarant’anni. Era stato il più grande fotoreporter di guerra.

per iniziare una breve quanto intensa storia d’amore con Ingrid Bergman; quando scese tra le risaie del Vercellese, sul set di mitico Riso amaro, probabilmente l’intreccio della vicenda e il lavoro di De Santis poco lo interessarono ma il viso e le forme di Doris Dowling lo colpirono parecchio). Quindi sfilano l’immagine di un membro dell’equipaggio del commodoro Magee che manda segnali, i soldati americani che ispezionano un carrarmato tedesco o si ricoprono di una bandiera con svastica che hanno catturato; il volto di Trockij e quasi l’udibile voce stessa su di un palco di Copenhagen ed il conflitto arabo-israeliano, tra la lotta e le prime costruzioni a formare i nuovi kibbutz, tra il ’49 ed il ‘50; il viaggio nel 1947 a Mosca in compagnia di John Steinbeck e le code sulla Piazza Rossa negli anni a venire, a visitare la tomba di Lenin, con i visi degli uomini, delle madri con i figli, riverenti e muti, Picasso che gioca con il figlio, perfetto nonno ed incredibile padre; l’allegria all’aria aperta di Hemingway in compagnia della terza moglie, Martha Gellhorn, e dei due figli, la bellezza di certe facce, le fasce rosse legate attorno alla fronte, in un primo maggio descritto tra le strade del Giappone. Ancora i set cinematografici che lo incuriosiscono e lo eccitano, Ava Gardner che balla durante le riprese della Contessa scalza, una Anna Magnani carica di vitalità, John Huston intento a raccontare tra Parigi e gli studi di Londra la vita di Toulouse-Lautrec in Moulin Rouge, l’amico Humphrey Bogart (con cui nel ’52 andrà nella capitale inglese per riprendere l’incoronazione di Elisabetta) e Peter Lorre, ombroso e ingessato viveur l’uno, elegante damerino l’altro, entrambi alle prese con Il tesoro dell’Africa (possibile che nell’occasione la nostra Lollo non l’abbia almeno fotograficamente punzecchiato?), Ingrid Bergman che ascolta le indicazioni di Roberto Rossellini prima che si giri una scena di Viaggio in Italia nel ’53. Sono gli ultimi sprazzi di questo suo mondo che non vuole più dolori, combattimenti e morti, i divertimenti di Bayonne e di Deauville stanno lì a testimoniare. Ma anche per questa vena di divertimento l’interesse s’affievolisce, o addirittura si spegne del tutto: e Capa chiede di essere mandato dove ancora una volta possa respirare i venti della guerra. Invitato dalla Mainichi Press, si trova in Giappone quando riceve da Life la proposta di sostituire il fotografo della rivista in Indocina dove infuria il conflitto franco-vietnamita. Raggiunge Luang Prabang, fotografa i soldati feriti e le zone di guerra e la vita che continua a scorrere ad Hanoi e nelle altre città. Accompagna un convoglio francese lungo il delta del Fiume Rosso: mentre il convoglio è costretto a fermarsi per il fuoco nemico, Capa scende dalla jeep su cui viaggiava per fotografare un campo di riso a lato della strada. Mette il piede su una mina antiuomo e resta ucciso. Era il 25 maggio del 1954. Quella sconosciuta località aveva un nome forse grazioso, Tay Ninh. Capa aveva da pochi mesi compiuto quarant’anni. Era stato il più grande fotoreporter di guerra.

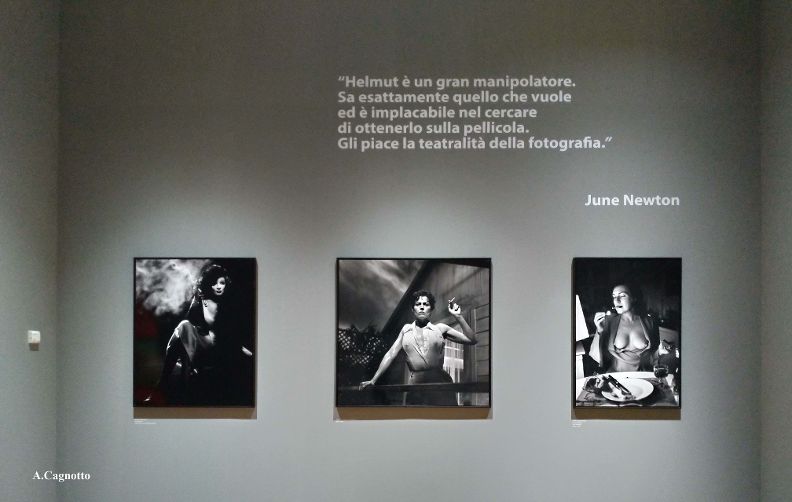

È da subito evidente che il suo è uno stile inconfondibile: i suoi scatti sono velati da una patina erotica che spesso sfiora i tratti sado-masochistici e feticisti, le sue fotografie non possono passare inosservate, sono eccentriche e lussuriose, ma mai banali o volgari.

È da subito evidente che il suo è uno stile inconfondibile: i suoi scatti sono velati da una patina erotica che spesso sfiora i tratti sado-masochistici e feticisti, le sue fotografie non possono passare inosservate, sono eccentriche e lussuriose, ma mai banali o volgari.