Giornate Europee del Patrimonio: visite guidate alla mostra “TRANSMISSIONS people-to-people”

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che quest’anno propongono il tema Imparare per la vita, domenica 27 settembre 2020 alle ore 11 e alle ore 15 il Museo Nazionale del Risorgimento organizza due visite guidate con i fotografi Tiziana e Gianni Baldizzone, autori della mostra TRANSMISSIONS people-to-people, che è stata prorogata fino al 6 gennaio 2021. Curata da Tiziana Bonomo, l’esposizione presenta 60 fotografie di grande formato (di cui alcune inedite) di Tiziana e Gianni Baldizzone sulla trasmissione del sapere e sulla relazione maestro-allievo. Per oltre sette anni i due fotografi hanno viaggiato in Asia, Africa e Europa (senza dimenticare il Piemonte) per documentare l’universalità dell’atto umano di trasmissione e raccontare le storie di uomini e donne di mestiere che trasmettono tradizioni con spirito di innovazione contribuendo a preservare un patrimonio di diversità culturale.

Modalità di partecipazione: è necessario prenotare contattando il numero 011 5621147. La visita guidata ha un costo di 4 € a persona da aggiungere al prezzo del biglietto di ingresso. I possessori dell’Abbonamento Musei e di altre te pagheranno solo i 4 € della visita guidata

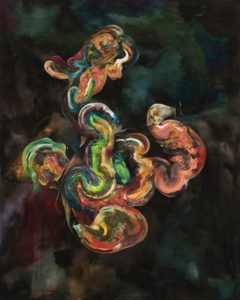

Talento ne hanno da vendere. Insieme a capacità tecniche, creative e poetiche cristallizzate in opere che guardano in particolare alla ricca e variegata sfera del “contemporaneo” in un mix di grande suggestione e piacevolezza.

Talento ne hanno da vendere. Insieme a capacità tecniche, creative e poetiche cristallizzate in opere che guardano in particolare alla ricca e variegata sfera del “contemporaneo” in un mix di grande suggestione e piacevolezza.  Ad affiancarli, in apertura di rassegna, gli orsi monumentali dell’installazione “Convivium”, firmata da “Cracking Art”, il movimento artistico fondato ufficialmente a Biella nel 2001, noto in tutto il mondo per il forte impegno ecologista e per la creazione di installazioni urbane caratterizzate dall’utilizzo di opere raffiguranti animali (motivo ispiratore, in questo caso, il famoso M49, l’orso balzato alle cronache per le ripetute scorrerie in Trentino) realizzate in plastica rigenerabile colorata. A seguire, il complesso e coinvolgente iter espositivo ci presenta “Ambienti” di Eleonora Gugliotta, in cui il Padiglione “Charcot” dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra viene rielaborato attraverso una sottile stratificazione di fili multicolore intrecciati a costituire “architetture tessili” che “lo traslano in una dimensione onirica e immaginifica”. Nodi e intrecci che sono anche base operativa dell’“Origine del mondo”, il grande sovradimensionato arazzo rosso di Grazia Inserillo, nato dal sapiente uso dell’uncinetto, magma di intensa cromia che nelle sue forme intende racchiudere, secondo l’intenzione della giovane artista palermitana, “riflessioni e istanze legate alla posizione della donna nella società contemporanea, alla propria terra e alla matrice sociale in cui vive”.

Ad affiancarli, in apertura di rassegna, gli orsi monumentali dell’installazione “Convivium”, firmata da “Cracking Art”, il movimento artistico fondato ufficialmente a Biella nel 2001, noto in tutto il mondo per il forte impegno ecologista e per la creazione di installazioni urbane caratterizzate dall’utilizzo di opere raffiguranti animali (motivo ispiratore, in questo caso, il famoso M49, l’orso balzato alle cronache per le ripetute scorrerie in Trentino) realizzate in plastica rigenerabile colorata. A seguire, il complesso e coinvolgente iter espositivo ci presenta “Ambienti” di Eleonora Gugliotta, in cui il Padiglione “Charcot” dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra viene rielaborato attraverso una sottile stratificazione di fili multicolore intrecciati a costituire “architetture tessili” che “lo traslano in una dimensione onirica e immaginifica”. Nodi e intrecci che sono anche base operativa dell’“Origine del mondo”, il grande sovradimensionato arazzo rosso di Grazia Inserillo, nato dal sapiente uso dell’uncinetto, magma di intensa cromia che nelle sue forme intende racchiudere, secondo l’intenzione della giovane artista palermitana, “riflessioni e istanze legate alla posizione della donna nella società contemporanea, alla propria terra e alla matrice sociale in cui vive”. alessandrina specializzata in arteterapia. In “Ecosistema emotivo”, Gabriella Gastaldi Ferragatta ci presenta una serie di mezzi busti in vasi di vetro, in cui elementi organici – terra, acqua, fiori, piante e radici – si integrano perfettamente ai corpi a testimoniare la perfetta indissolubilità fra l’uomo e tutto quanto in natura lo circonda. Simbolici e visionari sono anche i “soggetti mitolgici”, “semidei decaduti” che nel progetto di rielaborazione grafica di Giuseppe Mascheroni trovano “un nuovo e più che mai attuale campo d’azione”.

alessandrina specializzata in arteterapia. In “Ecosistema emotivo”, Gabriella Gastaldi Ferragatta ci presenta una serie di mezzi busti in vasi di vetro, in cui elementi organici – terra, acqua, fiori, piante e radici – si integrano perfettamente ai corpi a testimoniare la perfetta indissolubilità fra l’uomo e tutto quanto in natura lo circonda. Simbolici e visionari sono anche i “soggetti mitolgici”, “semidei decaduti” che nel progetto di rielaborazione grafica di Giuseppe Mascheroni trovano “un nuovo e più che mai attuale campo d’azione”.

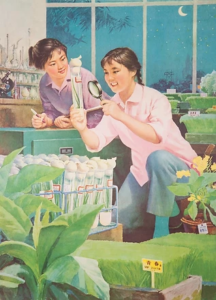

Un eden quanto meno improbabile. Decisamente utopico. Un’umanità che ha sempre il sorriso aperto e trascinante, la gioia e la serenità stampate in volto. Donne e uomini d’ogni età, i bambini, il lavoro e lo studio; l’agricoltura, l’internazionalismo, la scienza e la tecnologia, gli eroi, la purezza ideologica e la felicità famigliare, la vigilanza, i valori e Mao.

Un eden quanto meno improbabile. Decisamente utopico. Un’umanità che ha sempre il sorriso aperto e trascinante, la gioia e la serenità stampate in volto. Donne e uomini d’ogni età, i bambini, il lavoro e lo studio; l’agricoltura, l’internazionalismo, la scienza e la tecnologia, gli eroi, la purezza ideologica e la felicità famigliare, la vigilanza, i valori e Mao.  Arti” di Torino, a “La Castiglia” di Saluzzo. E qui, nonostante “il loro alto valore storico, politico e scientifico – precisano gli organizzatori – si è inteso di presentarli principalmente per la loro indubbia valenza artistica”. Estremamente variegati, sotto questo aspetto, appaiono i linguaggi operativi e stilistici, che vanno dal “realismo sociale” al tradizionale acquerello cinese. In alcuni si leggono anche “bellissimi esempi di arte naif, con un leggero e bizzarro senso della prospettiva”. Una cosa è certa. La grande perfezione tecnica. Un talento naturale degli artisti perfettamente maturato alla scuola e alla disciplina di segno e colore, che rendono unici i manifesti in esposizione.

Arti” di Torino, a “La Castiglia” di Saluzzo. E qui, nonostante “il loro alto valore storico, politico e scientifico – precisano gli organizzatori – si è inteso di presentarli principalmente per la loro indubbia valenza artistica”. Estremamente variegati, sotto questo aspetto, appaiono i linguaggi operativi e stilistici, che vanno dal “realismo sociale” al tradizionale acquerello cinese. In alcuni si leggono anche “bellissimi esempi di arte naif, con un leggero e bizzarro senso della prospettiva”. Una cosa è certa. La grande perfezione tecnica. Un talento naturale degli artisti perfettamente maturato alla scuola e alla disciplina di segno e colore, che rendono unici i manifesti in esposizione.

La mostra esposta nella sede del Mutuo Soccorso di Pomaro ha confermato Mario Mazza virtuoso cantore del Monferrato in ogni suo aspetto dal momento in cui, lasciata la natia Calabria, negli anni sessanta, si trasferì a Casale eleggendo il nuovo paesaggio a occasione d’arte.

La mostra esposta nella sede del Mutuo Soccorso di Pomaro ha confermato Mario Mazza virtuoso cantore del Monferrato in ogni suo aspetto dal momento in cui, lasciata la natia Calabria, negli anni sessanta, si trasferì a Casale eleggendo il nuovo paesaggio a occasione d’arte. aniconico, che, non sempre ma spesso, si riduce a imitazione e banalizzazione delle grandi geniali avanguardie che dovrebbero servire da suggerimento alla creatività e non come omologazione di idee.

aniconico, che, non sempre ma spesso, si riduce a imitazione e banalizzazione delle grandi geniali avanguardie che dovrebbero servire da suggerimento alla creatività e non come omologazione di idee. Lo stile di Mario Mazza è talmente sincero ed evocativo della bellezza e della storia del Monferrato al punto da renderlo interprete assoluto del carducciano “Esultante di castella e vigne suol d’Aleramo”.

Lo stile di Mario Mazza è talmente sincero ed evocativo della bellezza e della storia del Monferrato al punto da renderlo interprete assoluto del carducciano “Esultante di castella e vigne suol d’Aleramo”.

Il compositore fiorentino in mostra alla VideotecaGAM di Torino. Da venerdì 12 giugno a domenica 27 settembre

Il compositore fiorentino in mostra alla VideotecaGAM di Torino. Da venerdì 12 giugno a domenica 27 settembre

In occasione dell’apertura ufficiale al pubblico della nuova temporanea casa dell’opera La Venere degli Stracci, Anna Pironti (responsabile capo del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli e moderatrice dell’incontro) ha ripercorso le tappe che hanno portato alla sinergia tra l’associazione torinese, il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli – Museo d’arte contemporanea, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e la Rete Ambasciatori-Terzo Paradiso:

In occasione dell’apertura ufficiale al pubblico della nuova temporanea casa dell’opera La Venere degli Stracci, Anna Pironti (responsabile capo del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli e moderatrice dell’incontro) ha ripercorso le tappe che hanno portato alla sinergia tra l’associazione torinese, il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli – Museo d’arte contemporanea, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e la Rete Ambasciatori-Terzo Paradiso:

Effetto resilienza. Il che vuol dire un’indomita voglia di riprendere. Di ripartire dopo il forzato silenzio e lo stop alle attività espositive imposti da un’emergenza sanitaria senza pari.

Effetto resilienza. Il che vuol dire un’indomita voglia di riprendere. Di ripartire dopo il forzato silenzio e lo stop alle attività espositive imposti da un’emergenza sanitaria senza pari.  nella scoperta di un percorso che si preannuncia di grande ricchezza in termini quantitativi e qualitativi. Racconta, a nome dei galleristi coinvolti, Marco Sassone della galleria “metroquadro” di corso San Maurizio, dove verrà ospitata la personale – “Una pazza felicità”- del pinerolese Daniele Galliano: “Dopo la forzata sospensione causa covid di tutte le attività e la cancellazione delle fiere in Italia e all’estero, ci siamo trovati tutti immersi in uno scenario devastato, con un futuro incerto e preoccupante. In pieno lockdown sono cominciate quindi le telefonate tra di noi, per cercare di immaginare un possibile inizio. E’ così partito dalle gallerie più ‘giovani’ il desiderio di fare sistema, coinvolgendo la vasta maggioranza delle gallerie torinesi e le loro associazioni, comprendendo anche le più storiche”. E il “sistema” diventa progetto con voci e gambe che portano oggi all’organizzazione di “Exibi.TO”.

nella scoperta di un percorso che si preannuncia di grande ricchezza in termini quantitativi e qualitativi. Racconta, a nome dei galleristi coinvolti, Marco Sassone della galleria “metroquadro” di corso San Maurizio, dove verrà ospitata la personale – “Una pazza felicità”- del pinerolese Daniele Galliano: “Dopo la forzata sospensione causa covid di tutte le attività e la cancellazione delle fiere in Italia e all’estero, ci siamo trovati tutti immersi in uno scenario devastato, con un futuro incerto e preoccupante. In pieno lockdown sono cominciate quindi le telefonate tra di noi, per cercare di immaginare un possibile inizio. E’ così partito dalle gallerie più ‘giovani’ il desiderio di fare sistema, coinvolgendo la vasta maggioranza delle gallerie torinesi e le loro associazioni, comprendendo anche le più storiche”. E il “sistema” diventa progetto con voci e gambe che portano oggi all’organizzazione di “Exibi.TO”. Metroquadro, Mucho Mas, Norma Mangione Gallery, Oggetti Specifici, Phos Centro polifunzionale per la fotografia e le arti visive, Photo& Contemporary, Quartz Studio, Raffaella de Chirico Arte Contemporanea, Société Interludio, Tucci Russo Chambres d’Art, White Land Art Gallery. Il programma completo lo si può seguire sulle pagine social di “Exibi.TO”.

Metroquadro, Mucho Mas, Norma Mangione Gallery, Oggetti Specifici, Phos Centro polifunzionale per la fotografia e le arti visive, Photo& Contemporary, Quartz Studio, Raffaella de Chirico Arte Contemporanea, Société Interludio, Tucci Russo Chambres d’Art, White Land Art Gallery. Il programma completo lo si può seguire sulle pagine social di “Exibi.TO”.